Особенности температурного режима сезоннопромерзающих почв тундровых ландшафтов европейского Северо-Востока России

Автор: Каверин Д.А., Пастухов А.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 87, 2017 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризованы особенности температурного режима автоморфных суглинистых почв, формирующихся под кустарничковой и кустарниковой растительностью в зоне тундры и лесотундры европейского Северо-Востока. Объектами исследований выбраны органо-криометаморфические почвы и глееземы криометаморфические; в обоих типах почв в средней части профиля развит криометаморифический гор. CRM. Почвы формируются в условиях длительного сезонного промерзания при отсутствии (глубоком залегании) многолетнемерзлых пород. Охарактеризована динамика около нулевых температур (нулевых завес), высказана гипотеза о роли нулевых завес в поддержании специфической угловато-крупитчатой структуры в пределах толщи криометаморфических горизонтов. Толща криометаморфческих горизонтов совпадает по глубине с современной зоной нулевых завес, наблюдаемых при длительном сезонном промерзании почв. Определено влияние кустарниковой и кустарничковой растительности на особенности зимнего и летнего температурного режима почв. Установлено, что основные различия по температурному режиму между почвами кустарничковых и кустарниковых тундр обусловлены разной интенсивностью снегонакопления в этих растительных ассоциациях. Почвы кустарниковых участков теплее таковых под кустарничковой тундрой, где кровля многолетней мерзлоты может находится в пределах 2-3 м. В целом, сезоннопромерзающие тундровые почвы занимают промежуточное положение в температурном ряде автоморфных суглинистых почв в тундрово-таежном экотоне европейского Северо-Востока России между, занимая нишу между мерзлотными тундровыми и немерзлотными северотаежными почвами.

Температурный режим почв, криометаморфический горизонт, нулевые завесы

Короткий адрес: https://sciup.org/14313697

IDR: 14313697 | УДК: 551.525.5(551.345) | DOI: 10.19047/0136-1694-2017-87-3-21

Текст научной статьи Особенности температурного режима сезоннопромерзающих почв тундровых ландшафтов европейского Северо-Востока России

При разработке новой субстантивно-генетической классификации почв России (2004) В.Д. Тонконогов впервые выделил на уровне отдела обширную группу криометаморфических почв. Главным их признаком является наличие криометаморфического гор. CRM, слабо отличающегося по цвету от почвообразующей породы и имеющего специфическую угловато-крупитчатую структуру. Впервые такие почвы были описаны в области распространения многолетней мерзлоты в Западной Сибири, где формирование гор. CRM связывалось с процессами замерзания– оттаивания грунтов. Позднее почвы с подобным горизонтом были обнаружены и вне криолитозоны (Тонконогов, 2010) . В последнее время в соответствии с принципами новой классификации почв России (2004) в тундре европейского Северо-Востока на уровне типов выделяются криометаморфические почвы и глееземы (в том числе глееземы криометаморфические) (Тонконогов, 2010; Пастухов, 2008 ). Глееземы криометаморфические позиционируются как автоморфные почвы тундры и лесотундры, широко распространенные на пылеватосуглинистых почвообразующих породах. Наиболее важным диагностическим признаком данных почв является сочетание глеевого и криометаморфического горизонтов. В строении профиля криометаморфических почв поверхностноглеевый горизонт не обнаруживается, распространены они в южной тундре и лесотундре Русской равнины. В связи со значительным пересмотром взглядов на классификацию почв, остро встал ряд генетических вопросов, в том числе относительно названных почв, которые до сих пор остаются слабо исследованными в отношении современных режимов вообще и температурных, в частности.

В последние десятилетия в связи с изменением климата наблюдается постепенная деградация многолетнемерзлых пород (ММП) (Schuur et al., 2011; Малкова и др., 2011), вслед за этим происходит продвижение крупнокустарниковой и лесной растительности на север (Harsch et al., 2009; Елсаков, 2013). Субарктика европейского Северо-Востока является одним из особенно чув- ствительных к климатическим изменениям регионов нашей страны (Mazhitova et al., 2004; Оберман, Шеслер, 2009). Южнотундровые и лесотундровые экосистемы представляют особый интерес, т.к. находятся в жестких климатических условиях и начинают раньше реагировать на изменение климата по сравнению с сообществами, расположенными в более низких широтах (IPCC, 2014). Постепенно изменяется температурный режим почв, формирующихся на границе тундровой и лесной зон. Мониторинг температурного режима позволяет оценить современное экологическое состояние основных типов почв переходной (экотонной) полосы тундра–тайга, выявить их отклик на межгодовую динамику температуры воздуха.

Исследования температурного режима тундровых почв в регионе проведены А.В. Кононенко (1986) и Г.Г. Мажитовой (2008). В работе А.В. Кононенко (1986) охарактеризован летний гидротермический режим двух целинных почв, но не содержится зимних и годовых характеристик, нет связи разнообразия режимов на ландшафтном уровне. Г.Г. Мажитовой (2008) детально рассмотрен температурный режим 11 почв, формирующихся в разнообразных ландшафтах равнинной и горной тундры, приуроченных к мерзлым и талым участкам. В работе показано резкое различие зимних и годовых температурных показателей мерзлотных и немерзлотных почв при сходстве летних показателей в корнеобитаемом слое.

С 2008 г. сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН начато проведение долгосрочного температурного мониторинга автоморфных почв, формирующихся в автоморфных условиях в зоне тундры и лесотундры.

Цель работы – охарактеризовать специфику температурного режима автоморфных почв кустарничковой и кустарниковой тундры, формирующихся в условиях глубокого залегания (или отсутствия) ММП и оценить его возможную роль в функционировании криометаморфических горизонтов. Для достижения этой цели особое внимание было обращено на динамику осеннезимнего промерзания и длительность периода нулевых завес в криометаморфических горизонтах.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследований выбраны криометамор-фические почвы и глееземы криометаморфические

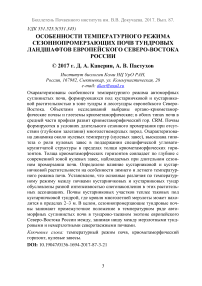

(Классификация, 2004; Полевой определитель, 2008) , формирующиеся в зоне тундры и лесотундры европейского Северо -Востока в автоморфных условиях на суглинистых почвообразующих породах. Температурные наблюдения проводили в 2008–2011 гг. на трех ключевых участках (Сейда, Седъяха и Пышор) в подзоне северной лесотундры и одном участке (Воркута) в подзоне южной тундры (рис. 1). Участки исследований находятся в пределах Воркутинского административного района Республики Коми.

48’W'E 54°0'0"Е 60°0'0"Е 66°0'0"Е

Рис. 1. Географическое положение участков исследований.

Территория исследования в целом характеризуется умеренно-континентальным умеренно-холодным климатом (Атлас, 1997) . Подзона южной тундры и северной лесотундры в регионе характеризуется несплошным (массивно-островным) характером многолетней мерзлоты. На глубину сезонного промерзания и оттаивания в наибольшей степени влияют высота и плотность напочвенного покрова, кустарникового яруса и мощность торфянистого горизонта почвы (Тыртиков, 1969) . В ландшафтах южных тундр региона под кустарничковыми тундрами, как правило, развиты мерзлотные почвы, тогда как под кустарниковыми – немерзлотные (Шаманова, 1964; Мажитова, 2008) . Глубина сезонного промерзания и оттаивания почв южных тундр региона сильно дифференцирована в зависимости от характера растительного покрова и мощности снега (Мажитова, 2008) . Близкое залегание (1–2 м) многолетнемерзлых пород чаще наблюдается при глубине снежного покрова менее 30–50 см. При мощности снега 50–70 см многолетняя мерзлота в почвах может отсутствовать, обнаруживаясь в подстилающих породах на глубине 2 м и более. При мощности снежного покрова более 70 см многолетняя мерзлота, как правило, не отмечается в пределах верхних 2–3 м (Шаманова, 1964б ). Сомкнутый кустарниковый ярус, задерживающий значительное количество снега, и маломощная оторфованная подстилка обусловливают относительно мягкий температурный режим почв и соответственно отсутствие многолетней мерзлоты в почвах и подстилающих породах (Тыртиков, 1969) . В автоморфных суглинистых почвах лесотундры кровля ММП залегает ниже на 0.5–1 м по сравнению с тундровыми профилями (Шаманова, 1964б ) и может не обнаруживаться в пределах почвенного профиля.

Вопросы взаимосвязи типов растительных сообществ с температурным режимом сезоннопромерзающих почв становятся особо актуальными в условиях глубокого залегания или отсутствия многолетнемерзлых пород.

Исследуемые почвы характеризуются наличием криомета-морфического горизонта в средней части профиля и отсутствием многолетнемерзлых пород в пределах первого метра от поверхности (глубина залегания кровли ММП составляет 1.5 м и более). Морфологические исследования почв проведены летом 2007 г., до начала температурного мониторинга.

Ниже приводим краткие описания ландшафтов и почв участков исследований.

Участок Воркута. Подзона южной тундры. 67°31 ′ N, 64°08 ′ E, 5 км к северо-востоку от г. Воркута. Плоская вершина дренированного водораздельного увала, кочковатый микрорельеф. Ерниково-ивняковая моховая тундра. Кустарниковый ярус 1–1.5 м высотой представлен ерником, ивой. В сложении травянистокустарничкового яруса преобладают гипоарктические виды: вороника, голубика при значительном участии багульника, толокнянки, брусники. Из травянистых растений заметное участие имеют бореальные виды: осока шаровидная, золотарник, очанка, овсяница овечья, чемерица Лобеля и княженика. Максимальная мощность снежного покрова снега до 130 см, глубина ММП более 2 м. Почва – глеезем криометаморфический на средних пылеватых суглинках: O(0–5)–Gtx(5–30)–CRM1(30–60)–CRM2(60–89)–ВС(89+).

Участок Седъяха. Подзона северной лесотундры. 67°03 ′ N, 62°55 ′ E д. Бассейн р. Усы, 6 км к северо-западу от железнодорожной станции Сейда. Плоское межувалистое понижение. Кустарниково-мохово-лишайниковая тундра. Кустарниковый ярус представлен ерником. Кустарнички: голубика, водяника, черника. В напочвенном покрове – зеленые и политриховые мхи, ягель. Максимальная мощность снежного покрова до 120 см, глубина ММП более 3 м. Почва – органо-криометаморфическая на пылеватых суглинках: O(0–10)–CRMg(10–20)–CRM1(20–50)–CRM2(50– 80)–CRMC (80+).

Участок Сейда . Подзона северной лесотундры. 67°02 ′ N, 63°03 ′ E. Бассейн р. Усы, 1.5 км к юго-западу от железнодорожной станции Сейда. Плоская вершина дренированного приречного увала. Бугорковатый микрорельеф, редкие зарастающие пятна морозного пучения диаметром 30–40 см. Кустарниковая лишайниково-кустарничковая тундра. Кустарнички: багульник, водяника, брусника. В напочвенном покрове – лишайники и политриховые мхи и травы. Максимальная высота снежного покрова до 50 см, глубина ММП более 3 м. Почва – глеезем криометаморфический на легких пылеватых суглинках: O(0–5)–Gox–Bf(5–12)–G(12–18)– Gox(18–20)–CRMg1(20–36)–CRMg2(36–53)–G(53–80).

Участок Пышор . Подзона северной лесотундры. 66°53 ′ N, 62°49 ′ E. Бассейн р. Усы, 1.5 км к юго-западу от железнодорожной станции Пышор. Пологий гребень дренированного приречного увала, пятнисто-мелкобугорковатый микрорельеф, пятна морозного пучения 30–40 см. Кустарничково-мохово-лишайниковая растительность. Кустарнички представлены черникой, водяникой, голубикой, багульником. В напочвенном покрове – лишайники, политриховые мхи. Максимальная мощность снежного покрова до 30 см, глубина ММП около 1.5 м. Почва – органо-криометаморфическая почва на легких пылеватых суглинках: O(0–5)–CRM1(5–12)–CRM2(12–27)–CRM3(27–45)–IICRMg(45–70+).

Преобладающим типом растительности является кустарниково-моховая тундра, по долинам рек развиты заросли ив. На наветренных элементах рельефа (преимущественно бровках, вершинах и верхних частях склонов увалов) формируются преимущественно кустарничково-мохово-лишайниковые тундры. Лесотундра представлена чередованием низкорослых (7–8 м) еловоберезовых редколесий и тундровых ерниково-мохово-лишайниковых сообществ. Лесные сообщества здесь приурочены к наиболее теплым и дренированным местообитаниям (Леса Рес публики Коми, 1999) . Подзона лесотундры является наиболее чувствительной к климатическим изменениям территорией, характеризующейся значительным разнообразием автоморфных почв, где формируются почвы смежных природных зон: тундровой и северотаежной. В обеих природных зонах экологические факторы (солярная и ветровая экспозиция, мощность снежного покрова, нали-чие/отсутствие многолетней мерзлоты) определяют строение и состав растительных группировок.

Измерения почвенных температур проводили с помощью цифровых логгеров HOBO Г-12, установленных на глубине 0, 20, 50, 100 см и запрограммированных на 8 измерений в сутки. Установка температурных датчиков на названные стандартные глубины в целом удовлетворительно охватывала верхнюю (20 см), среднюю (50 см) и нижнюю части криометаморфического горизонта. Выделяемая на глубине 100 см почвообразующая порода еще имеет признаки криогенного оструктуривания. Датчики лог-геров закрепляли на деревянной рейке, погруженной в скважину (отверстие) диаметром 3 см и глубиной 100 см. Точность измере-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. ния датчиков используемых логгеров составляет ±1% от абсолютного значения.

Для расчетов климатических показателей (среднегодовой температуры воздуха, суммы положительных и отрицательных температур воздуха, среднегодовой суммы осадков) использовали данные метеостанции г. Воркута, расположенной на расстоянии 5– 70 км от участков исследований. При расчете основных показателей температуры воздуха и почв использованы данные за гидрологический год (1 октября–30 сентября). Для характеристики температурного режима почв рассчитывали среднегодовые температуры, суммы положительных и отрицательных температур, продолжительность периода с около нулевыми температурами в диапазоне от –0.1 до +0.1°С.

В марте 2009 г. в двух профилях провели отбор кернов сезонно-мерзлых горизонтов для характеристики их криогенного строения и определения весовой влажности (льдистости). Отбор кернов выполняли ударным методом ручного бурения, при котором металлическую трубу диаметром 43 мм с толщиной стенок 3 мм забивали в почву с шагом 10–20 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика зимнего температурного режима почв. Анализ полученных в процессе температурного мониторинга данных достаточно четко определил влияние кустарниковой и кустарничковой растительности на температурное состояние подстилающих их почв (табл. 1).

Сезонное промерзание верхней части тундровых почв обычно начинается в октябре с приходом устойчивых отрицательных температур воздуха, средняя многолетняя дата установления которых по метеостанции Воркута за период 2008–2011 гг. – 16 октября. Устойчивые отрицательные температуры на поверхности почв под кустарничковой растительностью (участки Сейда и Пы-шор) начинали фиксироваться с середины октября до середины ноября, в зависимости от погодных условий года.

В почвах участков под кустарниковой тундрой (участки Седъяха и Воркута) наступление устойчивых отрицательных температур фиксируется в конце октября–ноябре, что связано с большей аккумуляцией снега кустарниками. Наиболее поздние сроки

Таблица 1. Температура воздуха и осадки в период наблюдений по метеостанции Воркута (2008–2011 гг.)

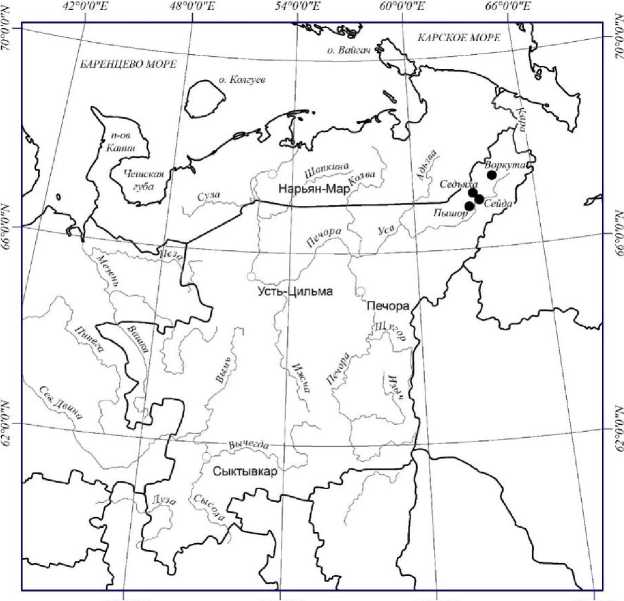

На глубине 20 см устойчивые отрицательные температуры в кустарничковой тундре устанавливаются в ноябре, тогда как в почвах кустарниковой тундры в декабре. При промерзании почв на глубине 20 см и ниже переход температуры через 0°С происходит однократно, отрицательные температуры сохраняются до весны. В почвах под кустарничковой растительностью отрицательные температуры в ноябре–декабре достигают глубины 50 см. В более “теплых” почвах кустарниковой тундры сезонное промерзание на этой глубине фиксируется во второй половине декабря–середине февраля. На глубине 100 см отрицательные температуры в кустарничковой тундре устанавливаются в декабре–январе, в кустарниковой тундре данный период смещается на февраль–март. При этом температура средних и нижних горизонтов (глубина 50–100 см) профиля не опускается ниже –1°С. В наиболее “теплой” органо-криометаморфической почве участка Седъяха в 2009–2011 гг. в период от апреля до июня на глубине 100 см регистрировались только отрицательные субнулевые температуры (рис. 2).

Рис. 2. Температурные хроноизоплеты почв за 2008–2011 гг.

Диапазон сумм отрицательных температур исследуемых почв на поверхности составил –145…–2402°С∙дней (табл. 2). Cуммарный диапазон значений этого показателя в почвах кустарничковых тундр практически не перекрывается с диапазоном в кустарниковых тундрах. Маломощный снежный покров (до 50 см) в кустарничковых тундрах способствует более сильному зимнему охлаждению почв. Самым “холодным” профилем является почва участка Пы-шор, которая по совокупности температурных показателей близка к тундровым мерзлотным почвам. В почвах под кустарничковой и кустарниковой растительностью на глубине 20 см диапазоны сумм отрицательных температур не перекрываются. На глубине 50 см суммы отрицательных температур снижаются, перекрытие диапазонов также не наблюдается. Очень слабое совпадение температурных диапазонов фиксируется только на глубине 100 см.

Самые низкие температуры на глубинах 0–50 см в почвах кустарничковых тундр фиксируются в феврале. В относительно “теплых” профилях кустарниковых группировок период минимальных среднемесячных температур смещается к марту. Максимальное охлаждение нижних горизонтов (глубина 100 см) отмечается на месяц позже, чем в верхней части профиля, соответственно

Таблица 2. Суммы отрицательных и положительных среднесуточных температур почв, °С∙дней

Характеристика осенне-зимнего периода промерзания почв. Осеннее промерзание почв происходит постепенно. В исследуемых почвах на глубинах 20–100 см фиксируются нулевые завесы1. Продолжительность периода таких температур варьирует от нескольких дней до нескольких месяцев, обычно увеличиваясь с глубиной. Так, средняя продолжительность периода нулевых завес на глубине 20–50 см составила 35 дней, на глубине 100 см – 55 дней. При этом продолжительность периода нулевых завес с температурами в отрицательном диапазоне (–0.1…0°С) обычно в 1.2–1.5 раза больше такового с положительными (0…+0.1°С) температурами.

В почвах кустарничковых тундр продолжительность периода нулевых завес обычно не превышает одного месяца. Почвы под кустарниковой тундрой характеризуются более длительным периодом осенне-зимних нулевых завес, продолжительность которых увеличивается с глубиной от одного до четырех месяцев. В тундровых почвах длительный осенне-зимний период около нулевых температур обычно сменяется периодом отрицательных температур по всему профилю, включая гор. CRM. Морфологические исследования показали, что средняя часть профиля автоморфных почв тундры и лесотундры во второй половине зимы находится либо в мерзлом, либо пластичном состоянии. При этом пластичное состояние гор. CRM больше характерно для почв кустарниковой тундры, тогда как в почвах кустарничковых формаций данные горизонты находятся в твердом морозном состоянии.

Средняя часть профиля почв отличается наименьшей льди-стостью (табл. 3), характеризуясь отсутствием видимых ледяных включений в пластичном состоянии, либо редкими мелкими кристаллами и гнездами льда диаметром не более 1 мм в полностью замерзшем состоянии. Данные по низкой льдистости средней части профиля почв согласуются с результатами геокриологов, ранее исследовавших криогенное строение сезонно-мерзлого слоя в регионе (Шаманова, 1964: Бакулин, 1958) . В осенне-зимний период влага мигрирует к верхнему фронту промерзания, что способствует дополнительному иссушению средней части профиля, влажность которой приближается к уровню верхнего предела пластичности (Шаманова, 1964а ). При этом в диапазоне температур от 0 до –1°С суглинистые горизонты продолжают оставаться пластичными, т.к. в почве еще содержится значительное количество незамерзшей влаги (Шаманова, 1964а) .

Таблица 3. Весовая влажность и криогенные текстуры исследуемых почв, %

|

Глубина керна, см |

Почвенный горизонт |

Криогенные текстуры |

Глеезем крио-метаморфический (участок Сейда) |

Глеезем криомета-морфический (участок Воркута) |

|

00–20 |

O+G |

Слоистые |

50 |

58 |

|

20–30 |

G/CRM1 |

Тонкослоистые |

36 |

42 |

|

30–40 |

CRM |

Массивные |

23 |

29 |

|

40–45 |

CRM |

» |

17 |

23 |

|

45–55 |

CRM |

» |

18 |

18 |

|

55–65 |

CRM |

» |

Не опр. |

18 |

Роль зимнего температурного режима в функционировании криометаморфического горизонта . В исследуемых почвах на глубине 20–30 см обычно фиксируется верхняя граница криометаморфического горизонта. Выше, в слое 0–20 см, в автоморфных почвах залегает торфяно-подстилочный и поверхностноглеевый (в глееземах) горизонт. Таким образом, в целом толща криометаморфческих горизонтов совпадает по глубине с современной зоной нулевых завес, наблюдаемых при сезонном промерзании почв.

В автоморфных суглинистых почвах экотонной полосы тундра–лесотундра криометаморфический горизонт морфологически выражен очень четко. К югу от этой полосы – в северной тайге – зимний температурный режим становится существенно мягче, а слой нулевых завес – маломощнее. К северу увеличивается скорость промерзания на фоне более сурового температурного режима (Каверин и др., 2016) . Наши исследования также показали, что в почвах северных тундр криометаморфический горизонт имеет менее выраженную структуру, часто сильно оглеен, в почвообразующих породах признаки криометаморфического оструктурива-ния не наблюдаются.

В связи с вышесказанным, можно предположить, что одним из условий существования криометаморфического горизонта является длительный процесс осенне-зимнего промерзания почвы, характеризующийся установлением продолжительных около нулевых температур в первой половине зимы. При этом широкое распространение почв с криометаморфическим горизонтом, в том

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. числе в северной тайге, можно объяснить наличием упомянутых температурных условий не только в настоящем, но и в прошлом, когда климат был холоднее (Андреичева и др., 2007) . В данной работе непосредственно не рассматривали механизм формирования криометаморфического горизонта, в связи с отсутствием данных по миграции влаги в гор. CRM перед промерзанием. Однако в геокриологических исследованиях отмечается, что формированию ячеистой и хлопьевидной структуры почвы способствует образование льда-цемента (Втюрин, 1975) . При этом рост ячеистого льда-цемента может сменяться обрастанием льдом частиц при понижении температуры.

Характеристика летнего и годового температурного режимов почв. Сезонное оттаивание поверхностных горизонтов почв кустарничковой тундры начинается в первой половине мая. В кустарниковых тундрах в связи с более поздним сходом относительно мощного снежного покрова (100 см и более) этот период наблюдается на 2–4 недели позже. Средняя многолетняя дата установления устойчивых положительных среднесуточных температур воздуха и разрушения устойчивого снежного покрова – 27 мая. Оттаивание почвенных горизонтов связано с периодом прохождения нулевых завес, который значительно короче по сравнению с осенне-зимним. Наибольшая продолжительность весенних нулевых завес фиксируется в поверхностных (0–20 см) или глубоких горизонтах почвы (100 см). В криометаморфическом горизонте на глубине 50 см переход температуры через 0°С происходит достаточно быстро.

Самый теплый месяц в поверхностных горизонтах почвы – июль или август. Максимальные среднемесячные температуры в средней части профиля (50 см) наблюдаются только в августе, в нижних горизонтах (глубина 100 см) – в августе или сентябре. Диапазон сумм температур >0°С на глубине 0 см за период наблюдений во всех почвах составил 779–1404°С∙дней. Диапазоны сумм положительных температур на поверхности почвы перекрываются лишь частично. Сравнивая группы почв кустарничковых и кустарниковых тундр, необходимо отметить, что участки под кустарниковой растительностью характеризуются меньшим нагревом поверхности почвы, что, очевидно, связано с большей затененностью их поверхности кустарничковой растительностью. На глубине 20 см суммы положительных температур снижаются на 10–30% по сравнению с поверхностью. Максимальные суммы положительных температур на глубине 20 см зафиксированы в орга-но-криометаморфической почве участка Пышор. Однако в целом различия в “притоке” тепла на данной глубине между почвами двух рассматриваемых температурных групп практически отсутствуют. На глубине 50 см суммы положительных температур в почвах кустарниковых участков, наоборот, несколько больше, чем в кустарничковых. На глубине 1 м эта разница составляет уже 20– 100%. Повышенные положительные температуры в нижних горизонтах почв кустарниковой тундры связаны с более глубоким залеганием кровли мерзлоты.

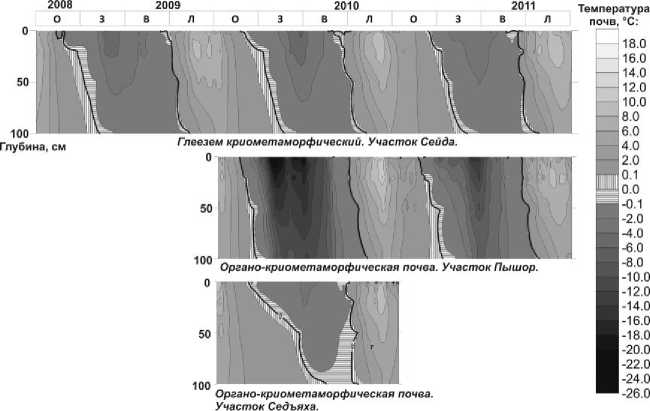

Общий диапазон среднегодовых температур на глубине 0, 20, 50 см в исследуемых почвах составил +3…–3°С (рис. 3). В самом “холодном” профиле участка Пышор в 2009–2011 гг. фиксировались отрицательные среднегодовые температуры. При этом в 2009–2010 гг. отрицательные среднегодовые температуры отмечены в пределах очень низких значений, около –3°С, что больше характерно для подгруппы холодных мерзлотных почв южной тундры (Каверин и др., 2014) . Диапазоны среднегодовых температур для почв обеих рассматриваемых групп в целом перекрываются, однако в почвах кустарниковых тундр температуры несколько выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сравнительном аспекте исследована специфика температурного режима криометаморфических почв и глееземов криоме-таморфических, формирующихся под кустарничковой и кустарниковой растительностью в зоне тундры и лесотундры европейского Северо-Востока. Различия по температурному режиму между почвами кустарничковых и кустарниковых тундр обусловлены разной интенсивностью снегонакопления в этих растительных ассоциациях. В условиях автоморфных южнотундровых ландшафтов под кустарничковой тундрой формируются сезоннопромерзающие (немерзлотные) почвы с относительно холодным температурным режимом. Под кустарниковой растительностью формируются почвы с наиболее мягким температурным режимом в тундре. Поч-

. 87.

■ 2008-2009

■ 2009-2010

2010-2011

Рис. 3. Среднегодовая температура почв, °С.

вы кустарниковых тундр характеризуются очень продолжительным периодом нулевых завес, длительность которого возрастает с глубиной. При этом средние и нижние горизонты профиля замерзают не полностью, оставаясь в пластичном состоянии при температуре от 0 до –1°С. Период нулевых завес в почвах кустарничко- вых тундр обычно не превышает одного месяца. При полном замерзании средней части профиля этих почв формируются массивные криогенные текстуры в виде редких единичных включений льда.

В целом толща криометаморфческих горизонтов совпадает по глубине с современной зоной нулевых завес, наблюдаемых при сезонном промерзании почв. В связи с этим можно предположить, что одним из условий сохранения и, возможно, формирования специфической крупитчато-угловатой структуры криометаморфи-ческого горизонта является длительный процесс осенне-зимнего промерзания почвы, характеризующийся установлением продолжительных около нулевых температур.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 16-04-00749 “Кислотный профиль как базовый регулятор почвообразовательных процессов (на примере арктических экосистем), научного фонда США “The Circumpolar Active Layer Monitoring Network – CALM”.

THE SPECIFICITIES OF THE TEMPERATURE REGIME OF SEASONALY FREEZING SOILS OF TUNDRA

Institute of Biology, Komi Science CenterUral Branch of the Russian Academy of Sciences, Kommunisticheskaya str., 28, Syktyvkar, 167982 Russia

Ссылки для цитирования: Каверин Д.А., Пастухов А.В. Особенности температурного режима сезоннопромерзающих почв тундровых ландшафтов европейского Северо-Востока России // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. С. 3-21. doi: 10.19047/0136-1694-2017-87-3-21

D.A. Kaverin, A.V. Pastukhov The Specificities of the Temperature Regime of Seasonaly Freezing Soils of Tundra Landscape of European North East of Russia, Byulleten Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchaeva, 2017, Vol. 87, pp. 3-21. doi: 10.19047/0136-1694-2017-87-3-21

Список литературы Особенности температурного режима сезоннопромерзающих почв тундровых ландшафтов европейского Северо-Востока России

- Андреичева Л.Н., Голубева Ю.В., Марченко-Вагапова Т.И. Развитие природной среды и климата в голоцене на севере Европейской России. Сыктывкар: Геопринт, 2007. 27 с.

- Атлас Республики Коми по климату и гидрологии/Под ред. Таскаева А.И. М.: Дрофа. Дик, 1997. 115 с.

- Бакулин Ф.Г. Льдистость и осадки при оттаивании многолетнемерзлых четвертичных отложений Воркутского района. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 96 с.

- Втюрин Б.И. Подземные льды СССР. М.: Наука, 1975. 214 с.

- Геокриология СССР. Европейская территория СССР/Под ред. Ершова Э.Д. М.: Недра, 1988. 358 с.

- Елсаков В.В. Материалы спутниковых съемок в анализе значений хлорофилльного индекса тундровых фитоценозов//Исследование земли из космоса. 2013. № 1. С. 60-70.

- Каверин Д.А., Пастухов А.В., Жангуров Е.В. Особенности температурного режима светлоземов северотаежных ландшафтов (европейский Северо-Восток России)//Изв. Коми НЦ УрО РАН. 2016. № 1. С. 23-29.

- Каверин Д.А., Пастухов А.В., Мажитова Г.Г. Температурный режим тундровых почв и подстилающих многолетнемерзлых пород (европейский Северо-Восток России)//Криосфера Земли. 2014. № 3. С. 23-32.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Кононенко А.В. Гидротермический режим таежных и тундровых почв Европейского Северо-Востока. Л.: Наука, 1986. 144 с.

- Леса Республики Коми/Под ред. Козубова Г.М., Таскаева А.И. М., 1999. 332 с.

- Мажитова Г.Г. Температурные режимы почв в зоне несплошной многолетней мерзлоты европейского Северо-Востока России//Почвоведение. 2008. №1. С. 54-67.

- Малкова Г.В., Павлов А.В., Скачков Ю.Б. Оценка устойчивости мерзлых толщ при современных изменениях климата//Криосфера Земли. 2011. Т. XV. № 4. C. 33-36.

- Оберман Н.Г., Шеслер И.Г. Современные и прогнозируемые изменения мерзлотных условий Европейского северо-востока Российской Федерации//Проблемы Севера и Арктики Российской Федерации. Науч.-информ. бюл. 2009. Вып. 9. С. 96-106.

- Пастухов А.В. О генезисе и классификационном положении автоморфных почв на покровных суглинках в микроэкотоне тундра-лесотундра//Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2008. № 3. С. 117-126.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 282 с.

- Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2010. 304 с.

- Тыртиков А.П. Влияние растительного покрова на промерзание и протаивание грунтов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 192 с.

- Шаманова И.И. Сезонное промерзание и протаивание грунтов центральной части Печорского угольного бассейна: Автореф. дис. … к. г. н. М., 1964а. 21 с.

- Шаманова И.И. Сезонное промерзание и протаивание почв и горных пород//Геокриологические условия Печорского угольного бассейна. Под ред. Бобова Н.Г., Братцева Л.А. М.: Наука, 1964б. С. 88-118.

- Harsch M.A., Hulme P.E., McGlone M.S., Duncan R.P. Are treelines advancing? A global meta-analysis of treeline response to climate warming//Ecology Lett. 2009. V. 12. P. 1040-1049 DOI: 10.1111/j.1461-0248.2009.01355.x

- IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change/Ed. Pachauri R.K., Meyer L.A. Geneva, Switzerland: IPCC, 2014. 151 p.

- Mazhitova G., Malkova G., Chestnykh O., Zamolodchikov D. Active-layer spatial and temporal variability at European Russian circumpolar-active-layer-monitoring (CALM) sites//Permafrost and Periglacial Processes. 2004. V. 15(2). P. 123-139.

- Schuur E.A.G., Abbott B.W., Bowden W.B., Brovkin V., Camill P., Canadell J.P., Chapin F.S., Christensen T.R., Chanton J.P., Ciais P., Crill P.M., Crosby B.T., Czimczik C.I., Grosse G., Harden J., Hayes D.J., Hugelius G., Jastrow J.D., Kleinen T., Koven C.D., Krinner G., Kuhry P., Lawrence D.M., McGuire A.D., Natali S.M., O’Donnell J.A., Ping C.L., Rinke A., Riley W.J., Romanovsky V.E., Sannel A.B.K., Schädel C., Schaefer K., Subin Z.M., Tarnocai C., Turetsky M., Waldrop M., Walter-Anthony K.M., Wickland K.P., Wilson C.J., Zimov S.A. High risk of permafrost thaw//Nature. 2011. V. 480. P. 32-33 DOI: 10.1038/480032a