Особенности темпов прироста результатов развития координационных способностей в соответствии со свойствами нервной системы юных гандболистов

Автор: Комаров А.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 27 (160), 2009 года.

Бесплатный доступ

Выявлена необходимость учета свойств нервной системы юных гандболистов для повышения результатов развития координационных способностей.

Координационные способности, гандбол, тренировочный процесс, статическое равновесие

Короткий адрес: https://sciup.org/147152599

IDR: 147152599 | УДК: 796.322+612.8

Текст научной статьи Особенности темпов прироста результатов развития координационных способностей в соответствии со свойствами нервной системы юных гандболистов

Координационные способности занимают особое место в теории и практике всех видов спорта, однако проявление этих способностей зависит от специфики спортивной деятельности. Гандбол, как никакой другой вид спорта, развивает координацию движений ребенка. Наличие большого количества разнообразных элементов, сочетание их в игре являются огромным арсеналом средств для развития координационных способностей юных мальчиков. В связи с тем, что проявление координационных способностей во многом связано с особенностями нейродинамики, мы изучили темпы прироста различных видов координационных способностей юных гандболистов с учетом свойств нервной системы.

В лабораторном эксперименте, который проходил с февраля по май 2007 года, приняли участие мальчики 7-9 лет, занимающиеся в группах начальной подготовки первого года обучения. Тренировочный процесс проходил по общепринятой методике, для которой характерен обучающий тип урока с нагрузками небольшого объёма и малой интенсивности.

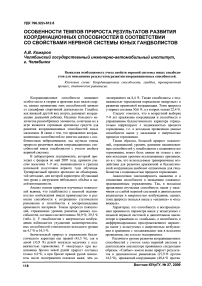

Анализ темпов прироста изучаемых показателей выявил, что гандболисты с высокой подвижностью возбуждения имели преимущество в развитии способности к сохранению статического равновесия и способности к воспроизведению временного интервала. Темпы прироста показателей, отражающих уровень развития данных способностей, составил соответственно 30,9 %; 29,3 % (табл. 1). У гандболистов с инертностью возбуждения наблюдается ухудшение вышеперечисленных способностей относительно исходного уровня на 4,7 % и 34,3 %.

Значительный прирост в упражнении баллистического характера как правой (43,5 %), так и левой (33,9 %) рукой показали мальчики с подвижностью торможения. У «инертных» при выполнении броска левой рукой прирост составил только 6,9 %, а при броске правой рукой показатель после эксперимента оказался ниже, чем до эксперимента на 8,4 %. Также гандболисты с подвижностью торможения определили «инертных» в развитии прыжковой координации. Темп прироста у первых составил 50,6 %, а у вторых только 22,4 %.

Следует отметить, что в возрастной выборке 7-9 лет прыжковая координация и способность к упражнениям баллистического характера отрицательно коррелируют с подвижностью процесса торможения, т.е. в исходном проявлении данные способности выше у мальчиков с инертностью процесса торможения.

Таким образом, большой прирост показателей, отражающий уровень развития вышеназванных способностей у гандболистов с подвижностью торможения, может быть связан не только с низким исходным уровнем исследованных признаков, но и с тем, что используемые тренировочные воздействия для развития прыжковой и баллистической координации наиболее оптимальны для гандболистов с подвижностью процесса торможения.

Аналогичная закономерность выявлена и в отношении способности к овладению сложнокоординационным упражнением. Так, в исходном проявлении изучаемая способность выше у мальчиков со слабой нервной системой в двигательном анализаторе и инертностью возбуждения, однако, темп прироста оказался выше у «сильных» и «подвижных».

Характерно, что способность к воспроизведению временного параметра выше у испытуемых с сильной нервной системой в двигательном анализаторе в сравнении со «слабыми», а способность к дифференцированию пространственного параметра выше у испытуемых с инертностью возбуждения в сравнении с «подвижными» как в исходном проявлении, так и после эксперимента.

Различия в уровне развития координационных способностей с учетом силы нервной системы в двигательном анализаторе проявились следующим образом. «Слабые» имели выше прирост результатов в динамическом равновесии (27,9 % против 14,3 %), прыжковой координации (48,4 % против

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 20 119

Темпы прироста показателей, отражающих уровни развития координационных способностей гандболистов 7-9 лет в период лабораторного эксперимента с учетом двигательной памяти и двигательной чувствительности, %

Таблица 1

|

Типологические особенности |

О о s = О 5 8. |

К о X о У X 8 S 8 о |

S о о §■ о О С W X о * с |

& к со g о 8 с 8 |

§ i S =( о |

cd ’^ У о & О О 9 щ g- |

9 11 |

о * J й a £ о 5 « Й' Ю s 8 = S E & X |

5 sis 8 s' 5 и я 5 O S & |

43 X 8 § s g g I 8§S с в ° О 8 |

a 0 X о 5 0 i я E U |

g 8 § & Q- C |

|

|

Подвижность возбуждения |

Высокая |

25,7 |

30,9 |

9,4 |

8,8 |

18,1 |

26,8 |

34,7 |

6,4 |

4,3 |

29,3 |

50,5 |

0,6 |

|

Ср. и низкая |

20,3 |

-4,7 |

6,1 |

11,2 |

45,4 |

23,9 |

10,7 |

8,8 |

14,9 |

-34,3 |

31,3 |

0,6 |

|

|

Р |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

> 0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Подвижность торможения |

Высокая |

26,3 |

16,5 |

7,2 |

13,6 |

50,6 |

43,5 |

33,9 |

7,7 |

-10,7 |

-12,4 |

40,8 |

-0,5 |

|

Ср. и низкая |

22,4 |

6,8 |

8,8 |

7,9 |

22,4 |

-8,4 |

6,9 |

-0,7 |

23,1 |

-16,5 |

38,6 |

1,2 |

|

|

Р |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Сила нервной системы в двигат. анализаторе |

Большая |

14,3 |

21,9 |

5,8 |

4,6 |

7,0 |

24,0 |

20,3 |

5,8 |

13,8 |

0,4 |

34,2 |

0,1 |

|

Малая |

27,9 |

5,0 |

8,9 |

13,1 |

48,4 |

24,5 |

19,8 |

2,2 |

8,3 |

-19,8 |

31,6 |

0,6 |

|

|

Р |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Сила нервной системы в зрит, анализаторе |

Большая |

20,2 |

-6,3 |

6,6 |

6,7 |

29,7 |

23,5 |

13,3 |

3,9 |

4,9 |

-31,3 |

40,3 |

-0,7 |

|

Малая |

26,5 |

24,7 |

9,7 |

13,8 |

39,3 |

27,8 |

21,7 |

4,8 |

8,3 |

1,6 |

37,7 |

1,4 |

|

|

Р |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

< 0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

> 0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

|

|

Баланс между внешним возбуждением и торможением |

Преобл. возб. |

20,6 |

9,6 |

12,2 |

11,1 |

41,8 |

30,0 |

28,1 |

0,8 |

13,3 |

7,5 |

48,0 |

1,2 |

|

Преобл. торм. |

22,6 |

11,5 |

5,6 |

11,4 |

35,0 |

20,3 |

29,0 |

6,9 |

19,6 |

-21,9 |

33,8 |

-0,2 |

|

|

Р |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Баланс между внутренним возбуждением и торможением |

Преобл. возб. |

26,5 |

8,5 |

9,5 |

11,5 |

47,1 |

18,1 |

30,7 |

9,1 |

15,5 |

-23,4 |

40,0 |

0,2 |

|

Преобл. торм. |

18,3 |

12,3 |

5,0 |

8,8 |

20,0 |

35,0 |

-1,2 |

-6,4 |

39,2 |

-3,4 |

36,6 |

0,9 |

|

|

Р |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Комаров А.В. Особенности темпов прироста результатов

_______________________________________________ развития координационных способностей...

Вестник ЮУрГУ, № 27, 2009

Таблица 2

Темпы прироста показателей, отражающих уровни развития координационных способностей гандболистов 7-9 лет в период лабораторного эксперимента с учетом двигательной памяти и двигательной чувствительности, %

|

Типологические особенности |

8 5 | § Я св |

о О Я S в о Я g О. О |

8 о о 5 О m cL й « eg® о |

О а о Си со 3 й X О св |

81 S Е .си о С g |

зЯ i & я « о о си LQ |

зЯ О Я ia о о си W |

ь X й> еО Я й о 2 2 1 О Я § св Я |

я л Л § « 1 ^ Ь( И |

Я У я О D Я Я Я 5 S 5 3 О | g &« О 3 Я И |

Я св a § я О Св * & о >> я о |

11 св со |

|

|

Двигательная чувствительность |

Высокая |

28,4 |

27,2 |

8,1 |

10,0 |

34,1 |

19,1 |

11,6 |

-19,1 |

16,1 |

4,0 |

45,9 |

-о,1 |

|

Низкая |

20,0 |

-4,5 |

5,6 |

10,8 |

36,7 |

36,7 |

29,5 |

5,5 |

-26,1 |

3,4 |

33,2 |

0,9 |

|

|

Р |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Двигательная память на малой амплитуде |

Высокая |

19,1 |

7,2 |

1,0 |

10,6 |

26,7 |

25,0 |

28,8 |

30,5 |

-5,7 |

5,9 |

28,3 |

-о,з |

|

Низкая |

26,6 |

11,7 |

10,3 |

10,3 |

41,9 |

24,8 |

14,2 |

-8,8 |

-20,4 |

2,0 |

46,6 |

0,9 |

|

|

Р |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

Двигательная память на большой амплитуде |

Высокая |

22,5 |

1,4 |

12,0 |

7,6 |

30,8 |

18,9 |

13,3 |

48,9 |

10,6 |

-3,2 |

39,9 |

-од |

|

Низкая |

24,2 |

16,8 |

2,5 |

12,7 |

39,4 |

29,8 |

26,2 |

-4,8 |

-34,6 |

9,3 |

38,1 |

0,8 |

|

|

Р |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Проблемы двигательной активности и спорта

Комаров А.В.

Особенности темпов прироста результатов развития координационных способностей...

7,0), прыжке вверх со взмахом рук (13,1% против 4,6%), но уступали «сильным» в статическом равновесии (21,9 % против 5,0 %). Гандболисты со слабой нервной системой в зрительном анализаторе опередили «сильных» и в способности к статическому равновесию (24,7 % против 6,3 %), прыжке вверх со взмахом рук (13,8 % против 6,7 %) и в соревновательном упражнении без предмета (1,4 % против 0,7 %). Возможно, это связано с тем, что интенсивность нагрузки в прыжковых упражнениях и в упражнениях на равновесие была наиболее оптимальной для «слабых», а на «сильных» нагрузка такого характера не оказала должного воздействия.

Так как слабая нервная система имеет более низкий порог, чем сильная, то раздражитель, пороговый для сильной нервной системы, будет заметно сверхпороговый для слабой и, согласно физиологическому «закону силы», вызовет у слабой нервной системы больший реактивный эффект [1].

Существенных различий в темпах прироста координационных способностей в связи с балансом между внешним возбуждением у юных гандболистов не наблюдалось. Вместе с тем преобладание возбуждения по внутреннему балансу сопутствовало способности к динамическому равновесию (26,5 % против 18,3 %). Однако в исходном проявлении выявлена обратная зависимость: лучший результат в динамическом равновесии показали испытуемые с преобладанием «внутреннего» торможения.

У мальчиков с лучшей двигательной чувствительностью выше прирост результатов в статическом равновесии (27,2 % против 4,5 %) и в воспроизведении временного интервала (16,1 % против 26,1 %). Также более точному воспроизведению времени сопутствует высокая двигательная память на большой амплитуде (10,6 % против 34,6 %). Прирост показателя точности броска левой рукой выше у гандболистов с лучшей двигательной памятью на малой амплитуде (28,8 % против 14,2 %), а лучшей способности дифференцировать пространственные параметры сопутствует лучшая двигательная память как на малой (30,5 % против

-

8,8 %), так и на большой (48,9 % против 4,8 %) амплитудах (табл. 2).

Таким образом, наличие разных типологических особенностей или их определённых комбинаций, входящих в структуру того или иного двигательного качества, и обуславливает то, что у одних детей более развиты одни двигательные способности, у других - другие. Это в определённой степени объясняет индивидуальную направленность развития [2-4].

Довольно высокий уровень индивидуальности в проявлении двигательных способностей связан с темпом прироста этих способностей. Полученные нами данные относительно темпов прироста показателей, отражающих координационные способности у юных гандболистов в соответствии с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы, даёт основание говорить о существенном влиянии индивидуальных особенностей.

Анализ полученных данных показал, что одинаковые тренировочные воздействия по-разному влияют на юных гандболистов с различным типологическим комплексом, что указывает на необходимость учитывать индивидуально-психологические особенности занимающихся при подборе педагогических воздействий в целях эффективности тренировочного процесса, направленного на развитие координационных способностей.

Список литературы Особенности темпов прироста результатов развития координационных способностей в соответствии со свойствами нервной системы юных гандболистов

- Небылицын, В.Д. Основные свойства нервной системы человека/В.Д. Небылицын. -М., 1966. -383 с. 2.

- Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта/Е.П. Ильин. -Л., 1979.-84 с. 3.

- Лях, В.И. Критерии определения координационных способностей/В.И. Лях//Теория и практика физической культуры. -1991. -№11. -С. 17-20. 4.

- Сальников, В.А. Способности в сфере спортивной деятельности/В.А. Сальников//Научные труды: Ежегодник. -Омск: СибГАФК, 1996. -С. 12-21.