Особенности теплообмена при работе вихревого охладителя зерна

Автор: Алтухова Т.А., Шуханов С.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальным путем получены зависимости коэффициента теплоотдачи от скорости обтекания зерна воздушным потоком. Это позволяет глубже познать процессы теплообмена, происходящие при охлаждении зерна с помощью вихревого аппарата.

Вихревой охладитель зерна, охлаждение зерна, коэффициент теплоотдачи, процесс теплообмена

Короткий адрес: https://sciup.org/14082728

IDR: 14082728 | УДК: 631.354

Текст научной статьи Особенности теплообмена при работе вихревого охладителя зерна

Не в полной мере изучены процессы теплообмена при охлаждении зерна, в частности при работе вихревого охладителя.

Из законов теории теплопроводности известно, что коэффициент теплоотдачи характеризует интенсивность протекания процесса теплообмена. Поэтому его значение является одной из основных характеристик для сравнения эффективности тех или иных способов тепловой обработки материала.

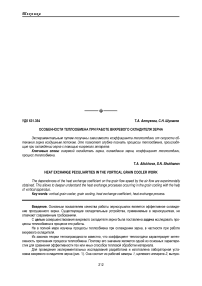

Для проведения экспериментальных исследований разработана и изготовлена лабораторная установка вихревого охладителя зерна (рис. 1). Она состоит из рабочей камеры 1, щелевого аппарата 2, выпуск- ного патрубка 3, шлюзового затвора 4, приемного бункера 5, вентилятора среднего давления 6, высоконапорного вентилятора 7, щита управления 8 и рамы 9.

Рис. 1. Лабораторная установка вихревого охладителя зерна

Процесс охлаждения зерна в ней осуществляется следующим образом. Нагретое зерно из приемного бункера установки подается в рабочую камеру воздушным потоком, создаваемым вентилятором среднего давления. В камере оно интенсивно обдувается закрученным воздушным потоком при больших скоростях обтекания и быстро охлаждается. Закрученный поток образуется в камере при нагнетании наружного воздуха высоконапорным вентилятором через щелевой аппарат. Охлажденное зерно удаляется непрерывно из установки через шлюзовой затвор, а отработавший воздух уходит наружу через центральный выпускной патрубок.

Для определения скорости движения зерна в рабочей камере лабораторной установки использовалась стробоскопическая фотосъемка.

С целью установления закономерностей изменения температуры зерна по времени при больших скоростях его обдува применены методы физического моделирования [1]. В соответствии с теорией подобия процесс теплообмена, совершаемый при больших скоростях обтекания между отдельно летящей зерновкой и закрученным воздушным потоком, можно представить как процесс, происходящий между неподвижно закрепленной зерновкой и скоростным воздушным потоком, обтекающим ее.

При проведении экспериментальных исследований использовался стенд, который включает в себя:

-

- устройство для подачи наружного воздуха, состоящее из компрессора РГН-1200 и ресивера объемом 1,5 куба;

-

- устройство для нагрева зерновки и емкости с адсорбентом;

-

- устройство для охлаждения зерновки, состоящее из трубы с регулируемым вентилем.

Контрольно-измерительные приборы: самопишущий потенциометр КСП-4 с хромникелевой термопарой, микроманометр ММН и спиртовой термометр.

Наружный воздух подавался газодувкой в трубу с регулируемым вентилем, на выходе которой устанавливалась термопара с насаженной на конце зерновкой. При обдувании зерновки наружным воздухом происходило охлаждение ее, а снижение температуры ее регулировалось на диаграммной ленте потенциометра. Охлажденную зерновку снова нагревали в горячем адсорбенте, который нагревался электронагревательным устройством. Нагревали зерновку до определенной температуры, снова ее охлаждали при другой скорости воздушного потока.

Для проведения опытов было отобрано несколько зерновок пшеницы и в середине бороздки, их просверлены отверстия диаметром 0,8 мм. Поочередно зерновки устанавливались на конец термопары, и эксперименты проводились при различных скоростях обтекания.

В результате обработки экспериментальных данных нами получено следующее выражения данного коэффициента:

аэ = 0,244

X • и0,6

0,4 пр

•

V 0,6

где λ – теплопроводность воздуха, Вт /м ∙ °С;

-

ν – кинематическая вязкость воздуха, м2 / с;

-

υ – скорость обтекания зерна воздушным потоком, м /с;

-

d пр – приведенный диаметр зерновки, м.

Если принять для одной зерновой культуры приведенный диаметр постоянным и если охлаждение ее осуществляется при одной температуре наружного воздуха, то коэффициенты теплопроводности λ и кинематической вязкости ν будут неизменными. Тогда коэффициент теплоотдачи будет зависеть только от скорости обтекания.

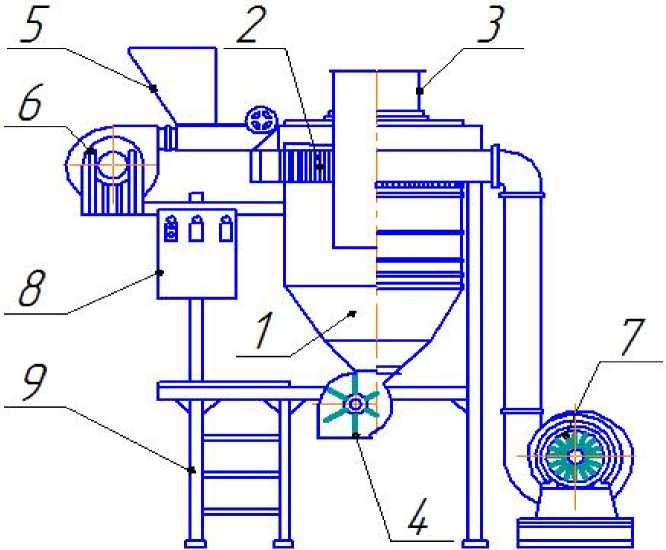

Эта зависимость представлена на рисунке 2 для сравнения с аналогичными данными В.М. Лурье [2], А.В. Авдеева [3] и И.М. Федорова [4].

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости обтекания зерна воздушным потоком: 1 – по А.В. Авдееву; 2 –по В.М. Лурье; 3 – по И.М. Федорову; 4 – теоретическая; 5 – экспериментальная

При сравнении этих зависимостей видно, что данный коэффициент при скоростях обтекания от 6 до

10 м/с в 1,5–2 раза больше, чем в кипящем (93 – 110

Вт м С

, при υ =1,1 м/с), в 5–6 раз в плотном слоях

(19–37

Вт м С

при υ = 0,3 м/с).

Следовательно, при больших скоростях обдува происходит более интенсивная отдача тепла от нагре- того зерна к охлаждающему воздуху.

Полученные нами зависимости коэффициента теплоотдачи позволяют определить его значения для любых скоростей обтекания, тогда как известные выражения вышеперечисленных авторов действительны в диапазоне скоростей от 0 до 1,1 м/с.

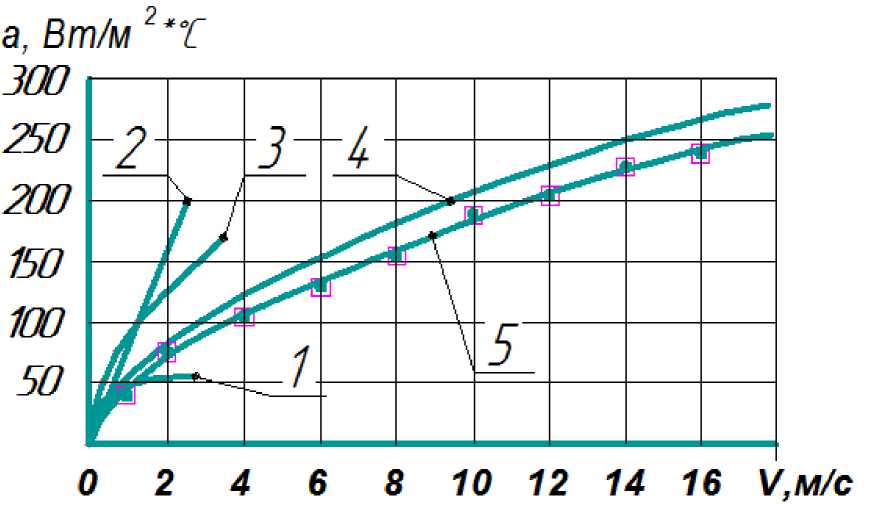

Результат совместного влияния всех основных факторов на продолжительность охлаждения зерна отражен на графике (рис. 3).

Из анализа этой зависимости следует, что наибольшее влияние на время обработки зерна из всех факторов оказывает скорость обтекания.

Поэтому для интенсификации процесса охлаждения зерна достаточно применения повышенных скоростей обтекания, таких как, например, в интенсивных аэродинамических полях.

Рис. 3. Зависимость продолжительности охлаждения τ от скорости обдува υ и температуры окружающей среды t 0 : d – приведенный диаметр зерновки

Результаты проведенных исследований:

-

1) получена эмпирическая формула для определения коэффициента теплоотдачи;

-

2) построена графическая зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости обтекания зерна воздушным потоком;

-

3) получена зависимость продолжительности охлаждения от скорости обдува зерна, температуры окружающей среды и диаметра зерновки.

Выводы. При работе вихревого охладителя зерна на качество его работы наибольшее влияние оказывают (по убывающей): скорость обдува зерна, температура окружающей среды и диаметр зерновки.

Эти данные позволяют расширить диапазон знаний при теплообмене зерна в интенсивных аэродинамических полях и представляют не только научный интерес, но и имеют большое практическое значение, а именно – существенно облегчают разработку проектно-конструкторской документации при изготовлении устройств охлаждения зерна.