Особенности терригенного материала в древних алмазоперспективных осадочных толщах

Автор: Зинчук Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

На примере мезозойских отложений одного из главных алмазоносных районов Сибирской платформы охарактеризованы основные поставщики терригенного материала в формировавшиеся древние алмазоносные россыпи и их проявления. Особое внимание уделено характеристике местных источников сноса аллотигенного материала в бассейны седиментации указанного периода, главными среди которых были среднепозднетриасовые коры выветривания на терригенно-карбонатных породах, образованиях трапповой формации (долериты, туфы и туфогенные толщи) и кимберлитах. Сравнительно недалекий перенос продуктов выветривания и накопление их главным образом в пресноводных континентальных водоёмах определили слабое гидрохимическое воздействие среды на аллотигенные минералы. Полученные особенности минерального состава кор выветривания различных пород рекомендовано использовать при палеогеографических реконструкциях в алмазоносных регионах, в частности для определения источников сноса терригенного материала. Указанные рекомендации реализованы при оценке материала местных источников сноса (в том числе и алмазоносного материала) в континентальные (иреляхская и укугутская свиты) и прибрежно-морские (плинсбахский и тоарский ярусы) отложения Малоботуобинского района, где успешно разрабатываются коренные и россыпные месторождения алмазов.

Терригенные минералы, коры выветривания, алмазоносные районы, сибирская платформа, коренные и россыпные месторождения алмазов

Короткий адрес: https://sciup.org/147245054

IDR: 147245054 | УДК: 551.311.231:553.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.3.253

Текст научной статьи Особенности терригенного материала в древних алмазоперспективных осадочных толщах

Минерагения алмаза в терригенных осадочных толщах находится в зависимости от условий их формирования и наличия в областях размыва определенных минеральных ассоциаций или коренных месторождений тех или иных видов полезных ископаемых (Афанасьев и др., 2010; Бартошинский и др., 1978; Дукардт и др., 1975; Зинчук, Борис, 1980, 1981; Зинчук, Коптиль, 2003; Зинчук и др., 1983, 1985; Иванив и др., 1977; Казанский, 1976; Рожков и др., 1963; Рубенчик, Осипова, 1977; Хитров и др., 1988; Хмелевский, Зинчук, 1974а,б; Ягнышев и др., 1976). Важное значение при этом имеют величина эрозионного среза пород и развитие интенсивных процессов корообразования, предшествовавших накоплению продуктивных отложений, а также их сохранность в последующие этапы геологической истории, т.е. есть определяющими являются структурнотектонические особенности развития изучаемой территории до, во время и после формирования данных осадочных толщ. Интенсивность развития элювиальных толщ зависит от интенсивности выветривания, глуби- ны возможного корообразования и скорости размыва. Наиболее интенсивная денудация элювиальных продуктов происходит вдоль эрозионной сети (Звягин и др., 1979; Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986, 1992, 1994, 2000; Иванив и др., 1977; Казанский, 1976; Котельников, Зинчук, 1980), тогда как на плоских водоразделах, наоборот, наблюдается минимальный размыв при наиболее интенсивном дренаже. На таких водоразделах обычно и формируется мощная кора выветривания (КВ), которая сохраняется от размыва только при стечении ряда благоприятных факторов, прежде всего, в понижениях древнего рельефа денудационной поверхности и в тектонически опущенных блоках. На пенеплене или первичной аккумулятивной равнине дренаж обычно слаб, отчего здесь не образуются мощные КВ. На Сибирской платформе (СП) благоприятные палеогеографические условия для формирования мощных КВ существовали в позднедевонское – раннекаменноугольное и среднепозднетриасовое время (Зинчук, 1981, 1982, 1986, 1992; Иванив и др., 1977; Казанский,1976;

Котельников, Зинчук, 1980; Плотникова и др., 1969; Рожков и др., 1963). Особенности поступавшего в бассейны седиментации при формировании алмазоносных россыпей терригенного материала можно рассмотреть на примере последнего этапа.

Интенсивное среднепозднетриасовое выветривание терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя, долеритов, агломератовых туфов трубок взрыва и триасовых туфогенных образований корвунчанской свиты, а также кимберлитов на СП привело к формированию значительных по мощности КВ (Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986, 1992; Плотникова и др., 1969; Рожков и др., 1963; Ру-бенчик, Осипова, 1977; Хитров и др., 1988; Хмелевский, Зинчук, 1974а; Хмелевский и др.,1974б; Ягнышев и др., 1976). Продукты их перемыва и переотложения присутствуют в мезозойских континентальных (иреляхская и укугутская свиты) и прибрежно-морских (плинсбахский и тоарский ярусы) отложениях, детально изученных нами на северо-востоке Ангаро-Вилюйского наложенного мезозойского прогиба – АВНМП (Мало-ботуобинский алмазоносный район - МБАР) (Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986, 1992, 1994, 2000; Зинчук, Борис, 1980, 1981; Зинчук, Коптиль, 2003; Зинчук и др., 1983; Зинчук и др., 1985).

В мезозое в пределах АВНМП существовали две структурно-формационные зоны, которые характеризовались специфическими особенностями строения, наложившими определенный отпечаток на формировавшиеся осадки (Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986, Зинчук и др., 1983; Зинчук и др., 1985; Ива-нив и др., 1977). Одна из них, северозападная зона, совпадает с северо-западным бортом АВНМП и располагается в пределах траппового плато. Здесь существовали условия денудационной и денудационно-аккумулятив-ной равнины, благоприятные для накопления осадков, в которых доминирует местный материал (рис.1).

В это время вдоль бровки северозападного борта прогиба в пределах МБАР на поверхность выходили источники кимберлитового материала (Иреляхская и Мачобинская депрессии). Вторая зона (юговосточная ) совпадает с центральной (приосе вой) частью прогиба, где в условиях низмен-

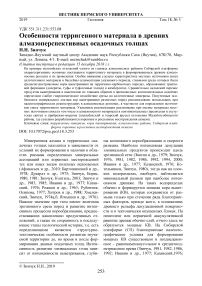

Рис.1. Литолого-стратиграфический разрез отложений иреляхской свиты, вскрытых скважиной 31,5/5 (центральная часть МБАР)

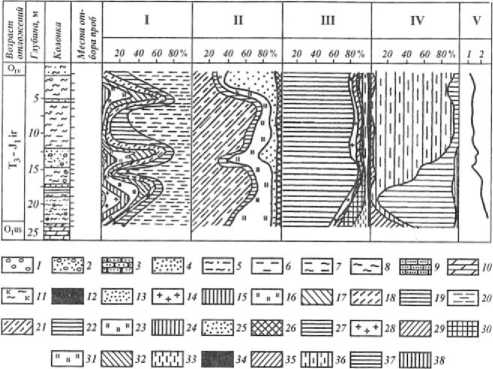

Рис.2. Литолого-стратиграфический разрез мезозойских отложений, вскрытых скв.814 в центральной части АВНМП

Условные обозначения к рис. 1 и 2. Литологическая колонка: 1 – галечники с гравием; 2 – галечники с песком; 3 – песчаники; 4 – пески; 5 – песчано-алевритоглинистые породы; 6 – алевролиты; 7 – алевритистые глины; 8 – глины; 9 – известковистые песчаники; 10 – доломиты; 11 – коры выветривания. I – Гранулометрический состав пород (мм): 12 – крупнее 2,5; 13 – 2,5-1,0; 14 – 1,0-0,75; 15 – 0,75-0,5; 16 – 0,5–0,25; 17 – 0,25-0,1; 18 – 0,1-0,05; 19 – 0,05-0,01; 20 – мельче 0,01. II – Минеральный состав легкой фракции (0,1-0,05 мм): 21 – кварц; 22 – калиевые полевые шпаты; 23 – плагиоклазы; 24 – кремнистоглинистые агрегаты; 25 – глинисто-железистые агрегаты; 26 – мусковит, биотит, хлорит и др. III – Минеральный состав терригенной части тяжелой фракции (0,1-0,05 мм): 27 – ильменит и магнетит; 28 – лейкоксенизированный ильменит; 29 – минералы группы эпидота (эпидот, цоизит, клиноцоизит и др.); 30 – амфиболы; 31 – турмалин и апатит; 32 – гранаты; 33 – циркон; 34 – сфен, пироксены, дистен и др. IV – Минеральный состав легкой фракции (0,1-0,05 мм): 35 – гидрослюда; 36 – монтмориллонит и неупорядоченные монтмориллонит-гидрослюди-стые смешанослойные образования; 37 – каолинит; 38 – хлорит и вермикулит. V – соотношение J(10 Å) : J(5 Å)

ной аллювиальной равнины (для иреляхской и укугутской свит) накапливались отложения, обогащенные в основном чуждым району полиминеральным материалом (Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986; Зинчук и др., 1983, 1985; Иванив и др., 1977; Казанский, 1976; Котельников, Зинчук. 1980; Плотникова и др., 1969) (рис.2) .

В отложениях иреляхской свиты (T3-J1ir) псефитовые породы представлены гравелитами, конгломератами, брекчиями, а также рыхлыми галечно-щебенчатыми отложениями. В основании толщи они обычно образуют линзы и прослои, а по разрезу отмечаются только рассеянные гальки и гравий. Наибольшая мощность прослоев крупнообломочных пород отмечена в нижней толще иреляхской свиты в пределах приосевой части АВНМП. Обломочный материал представлен преимущественно (до 80%) сравнительно хорошо окатанными разнообразными (метаморфическими, кислыми, средними, щелочными изверженными и интрузивными) чуждыми району породами (Зинчук, 1992, 1994, 2000; Хитров и др., 1988; Хмелевский, Зинчук, 1974а; Хмелевский и др.,1974б; Яг-нышев и др., 1976). Обломки местных пород (различно измененные терригенно-карбонат-ные породы нижнего палеозоя и траппы) окатаны слабо. Широко распространены здесь псаммиты, представленные граувакко-выми аркозами, полевошпат-кварцевыми и кварц-полевошпатовыми граувакками (Зинчук, 1982, 1986, 2000). Чисто алевритовые и глинистые породы в разрезах приосевой части прогиба встречаются сравнительно редко. Петрографический состав крупнообломочного материала в иреляхской свите этой части прогиба, как и данные минералогических исследований, указывают на незначительную концентрацию здесь продуктов перемыва и переотложения древних КВ. Для иреляхских отложений отмеченной полосы характерно развитие глин с прослоями тонкозернистых песков и алевритов (рис.1). Более полные разрезы свиты сохранились здесь в Ирелях-ской и Мачобинской депрессиях. Стратотипом иреляхских отложений этого района можно считать разрезы древней алмазоносной россыпи, расположенной в локальной впадине на борту Иреляхской мезозойской депрессии. Повышенная концентрация продуктов переотложения древних КВ отмечается здесь в нижних горизонтах свиты. Обычно в таких участках увеличивается крупность песка и появляется примесь галечного и гравийного материала. Нередко в нижних частях разрезов свиты встречаются глыбы и щебень в различной степени вывет-релых терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя и значительная концентрация минералов-спутников алмаза (пиропа и пикроильменита). Вверх по разрезу содержание выветрелого материала резко уменьшается. Несколько иной тип отложений ире-ляхской свиты зафиксирован в этой же полосе в Мачобинской депрессии (Зинчук, 2000; Зинчук, Борис, 1980, 1981). В пределах её восточного борта эти отложения (мощностью до 9 м) тянутся в виде полосы северозападного простирания, залегая на субгоризонтальных террасовидных площадках, осложняющих борт депрессии. Ширина этой полосы 70-200 м, протяженность до 5 км. Доминируют в таких разрезах песчаники и конгломераты со значительным количеством в различной степени выветрелых обломков терригенно-карбонат-ных пород и долери-тов. В наиболее глубоких осевых частях Мачобинской депрессии на правобережье р. Ирелях, в районе устья руч. Мачоба-Салаа и на водоразделе ручьев Мачоба – Салаа – Келтыкен мощность отложений свиты достигает 37 м. Отложения свиты на этих площадях можно разделить на две пачки: нижнюю и верхнюю (Зинчук, 1976, 1981, 1982). Большая часть разреза сложена здесь делювиально-пролювиальными образованиями. Наибольшая концентрация обломков терри-генно-карбонатных пород и траппов отмечена в низах нижней и верхней пачек, когда они непосредственно залегают на эродированной поверхности пород нижнего палеозоя. Среди терригенно-карбонатных пород преобладают угловатые глыбы (размерами до 20-30 см) и щебень известковистых песчаников и алевролитов, доломитовых мергелей и доломитов. Отмечаются хорошо окатанная галька и гравий чуждых району пород.

В иреляхских отложениях бассейна р. Ирелях широко развиты гравелиты, в большинстве разностей которых преобладают обломки кремнистых, пирокластических и эффузивных пород. В группе эффузивов местами (руч. Глубокий и др.) преобладают обломки кислых эффузивов и жильных разностей, большая часть которых имеет палео-типный облик. Содержание обломков кислых эффузивов в гравийной массе ирелях-ских отложений иногда превышает 50-60%, а вместе с кремнями и микрокварцитами достигает 90-95%. Обломки эффузивных пород отличаются сравнительно мелкими размерами и хорошей окатанностью, указывающими на их экзотический характер. На отдельных участках в иреляхских образованиях широко распространены обломки своеобразных сильно пелитизированных эффузивов и туфов, хрупкость сложения которых позволила отдельным исследователям связать это с существованием эпохи выветривания и в по-слеиреляхское время. Следует отметить, что обломки кремнистых и эффузивных кислых пород проявляют достаточно четко выраженную тенденцию к разобщению в пространстве. Поэтому в иреляхских отложениях описываемого района (бассейн руч. Глубокий и др.) наблюдаются гравелитовые и гравийсодержащие песчано-алевритовые прослои, включающие только твердые (не пелитизированные) обломки (кремни, кварцы и эффузивы). На отдельных участках встречены прослои, целиком или частично состоящие только из пелитизированных гравийных обломков. Так, в разрезе скв.31,5 и др. по руч. Глубокий наблюдается смена песчаников, содержащих наряду с гравием устойчивых пород некоторое количество пе-литизированных обломков. По нашему мнению, это результат перемыва отложений после их накопления, обусловившего разрушение хрупких пелитизированных частиц и обогащение более прочными обломками (Зинчук, 1981, 1982, 1986, 1992, 2000). Иногда наблюдается как пелитизированные об- ломки, разрушаясь, превращаются в глинистую цементирующую массу среди более прочных частиц. Это связано с разной степенью выветрелости поступавших в бассейны седиментации обломков различных образований, а также с минералого-петрографическими особенностями самих пород (Хмелевский, Зинчук, 1974а; Хмелевский и др.,1974б; Ягнышев и др., 1976). Подавляющее большинство гравелитов заполнено и сцементировано смесью песка, алеврита и глины. Гравийная часть гравелитов имеет обычно собственно граувакковый состав, а их песчано-алевритовый материал относится к кварцевым и полевошпат-кварцевым грауваккам. Роль цемента в гравелитах выполняет глинистое вещество, заполняющее поры между зернами или образующее базальную основу породы. Для иреляхских отложений довольно характерны псаммитовые породы (пески и в различной степени сцементированные песчаники). Нередко встречаются смешанные породы, состоящие из различных (иногда почти равных) количеств песка, алеврита и глины. Важнейшими породообразующими минералами являются кварц и полевые шпаты. Большая часть зерен кварца, содержащих твердые, жидкие и газовые включения, и его хорошо ограненных бесцветных и дымчатых дипирамидальных кристаллов поступила в иреляхские отложения этой территории за счет разрушения эффузи-вов (Зинчук, 1992, 1994, 2000). В псаммитах из иреляхских отложений Иреляхской и Мачобинской депрессий постоянно присутствует различное количество обломков кремней, микрокварцитов, кремнистых сланцев, яшм, кислых эффузивов и их жильных аналогов, реже средних и основных пород. Как и в гравелитах, в песчаных породах постоянно встречаются обломки пелитизи-рованных эффузивов и туфов (продуктов переотложения КВ пород трапповой формации) размером от 0,05 до 15-20 мм. Из иных пород чаще всего встречаются слюдистокремнистые и слюдисто-кварцевые сланцы, обломки осадочных пород размером от 0,05 до 15-20 мм. Преобладающая часть этих песчаных пород относится к полевошпат-кварцевым и мезомиктовым кварцевым разностям кварцевой группы, а также граувак-ковым аркозам, кварцевым и полевошпат- кварцевым грауваккам. Чисто алевритовые и глинистые породы в разрезах иреляхской свиты района встречаются довольно редко, хотя различные количества алевритового (размером 0,1-0,01 мм) и пелитового (мельче 0,01 мм) материала отмечены почти во всех разностях пород (рис.1 и 2). Большинство пород плохо сортированы и в них присутствует значительное количество глинистого и песчаного материала. В кластической части алевритовых пород обычно преобладает кварц. Обломки пород постоянно встречаются и в алевролитах, но их диагностика сильно затруднена из-за мелких размеров. Основное отличие алевролитов от одновозрастных песчаных пород – высокое содержание в них слюдистых минералов, представленных различной величины чешуйками мусковита, серицита, биотита, гидрослюд и хлорита. Наблюдается повышенная выветрелость породообразующих и акцессорных компонентов. Многие алевролиты отличаются и повышенной углистостью. Углистые частицы или разбросаны по породе, или образуют в ней отдельные прослои. Цементом в алевролитах служит глинистое вещество, при этом тип цемента от пленочного до базального. В глинистых породах также нередко содержится углистая органика, обычно переполняющая породу. Характерными диагенетическими минералами для глин свиты являются сидерит, пирит и гидроксиды железа (рис.1 и 2). Сидерит образует довольно крупные сферолиты в глинах иреляхской свиты бассейна руч. Глубокий, а также переполняет глинистую породу мелкими, равномерно распределенными сферолитами. Нередко глинистые породы насыщены гидроксидами железа, часть из которых образовалась при окислении пирита и других железистых минералов, что нередко характерно и для других стратиграфических подразделений мезозоя описываемого региона.

Анализ минерального состава легкой и тяжелой фракций (Зинчук, 2000; Зинчук, Борис, 1980, 1981, Хмелевский, Зинчук, 1974а; Хмелевский и др.,1974б; Ягнышев и др., 1976) и распределения их по площади показывает, что в иреляхских отложениях в целом развит сходный с верхнепалеозойскими породами комплекс породообразующих и акцессорных минералов.

Сходство морфологического облика мине-

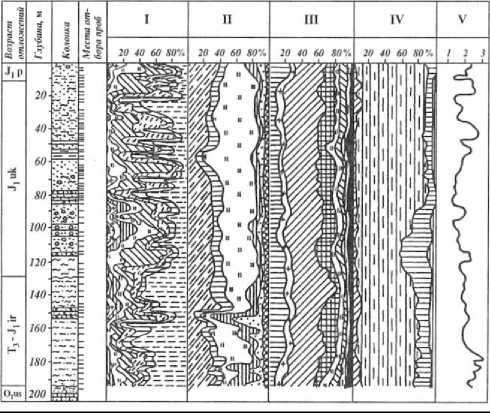

Рис.3. Литолого-палеогеографические схемы мезозойских отложений МБАР. Время: а – рэт-гаттангское; б – раннелейасовое; в – плинсбах-ское. Низменные равнины: 1 – холмистая; 2 – в начале века низменная денудационная, в конце – денудационно-аккумулятивная; 3 – в начале века низменная денудационная, в конце – озерная; 4 – озерная; 5 – в начале века низменная аллювиальная, в конце озерная и озерно-болотистая; 6 – в начале века низменная денудационная, в конце – озерная и озерно-болотистая; 7 – в начале века низменная озерная, в конце – прибрежноморская; 8 – в начале века прибрежная аллювиальная, в конце – прибрежно-морская; 9 – направление сноса обломочного материала: а – основные; б – местные; 10 – границы: а – площадей с разной палеогеографической обстановкой; б – свит; в – современного распространения отложений домерского подъяруса; 11 – скважина и её номер; 12 – границы структурноформационных зон (северо-западной и юговосточной)

ралов и результаты литолого-палеографических реконструкций (рис.3, а-в) позволяют утверждать, что основными источниками поступления этих минералов в бассейны седиментации иреляхского времени являлись широко развитые в районе и на смежных площадях породы нижнего и верхнего палеозоя.

Четко фиксируются здесь продукты переотложения КВ терригенно-карбонатных пород, трапповой и кимберлитовой формаций, максимальная концентрация которых отмечена в базальных горизонтах и нижних частях иреляхской свиты северо-восточного борта АВНМП. Продукты выветривания терригенно-карбонатных пород в образованиях иреляхской свиты этой территории уверенно идентифицируются по постоянному присутствию каолинита и диоктаэдрической гидрослюды 2М1. Максимальная их концентрация (до 95% пелитовой составляющей) отмечена в отложениях свиты в поле развития этой КВ.

По данным электронографических исследований (табл. 1) здесь доминирует каолинит с моноклинной элементарной ячейкой (Зинчук 2000; Зинчук, Борис, 1980, 1981).

Электронографическая характеристика фракции мельче 0,001 мм из образцов иреляхской свиты МБАР СП

|

Места отбора |

Глу- |

Литологические типы пород и |

Глинистые минералы, их |

Минера- |

|

проб |

бина, м |

их цвет |

политипные модификации, степень совершенства структуры, значение параметра b в А |

лы-примеси |

|

Северная часть Малоботуобин-ского района |

||||

|

Ш- 560/2309 Ш-566/3000 Ш-520/1881 Ш-520/1896 Ш-432/1166 Ш-512/1778 Ш-А/578 |

6,0 8,0 6,6 4,5 9,0 8,0 3,0 4,0 11,0 7,0 |

Глина желтовато-бурая Алеврит серый глинистый Гравийно-песчано-глинистые темно-серые образования Глина желтовато-серая Алеврит желтовато-серый Глина серая песчано- алевритовая Глина желтовато-серая Песок серый мелкозернистый Алеврит глинистый серый Глина желтовато-серая |

сл 1М (у;9,00) сл 1М (унн;9,00) кл>>гл (унн;8,90) кл; (у; 8,90) сл 1М>2М 1 (у;9,00), кл (б;8,90) кл>>гл (у; 9,00) сл 1М (унн; 9,00) кл (у;8,90) сл (пб;9,00), кл (8,90) сл 1М>>2М 1 (унн;9,00) |

кв кв кв кв,дл кв кв кв кв кв кв |

|

Россыпь 1, обнажение 10 Ш-Ан-136А Ш-17, россыпь 2 |

10,5 36,6 |

Центральная часть Малоботу-обинского района Алеврит серый глинистый Глина желтовато-серая Гравелит темно-серый |

кл>>гл (у; 8,90) кл>>гл (пб; 8,90) кл (б;8,90), м (бб;8,93) |

кв кв кв. пл |

Примечания. Минералы: сл – гидрослюда, кл – каолинит, кв – кварц, дл – доломит, гл – галлуазит, три-сс – три-октаэдрический слоистый силикат, Политипные модификации: 1М – однослойной слюды, 2М 1 - двухслойной гидрослюды. Степень совершенства структуры: у – упорядоченная, б – беспорядочная, бб – полностью беспорядочная, пб – полубеспорядочная, унн – упорядоченная с существенными нарушениями. Минералы приводятся в порядке убывания, цифры в скобках – величина b в Å. Аналитик З.В.Врублевская (ИГЕМ РАН).

Однако среди частиц этого структурного типа наблюдаются индивиды с различной степенью совершенства структуры. Это связано с тем, что при переотложении каолини- та происходит частичное ухудшение упорядоченности его структуры не только по оси b, но и вдоль направления а, которое проявляется в нарушении расположения на элек- тронограммах четверок рефлексов и почти полном вырождении их в моноклинные пары рефлексов (Зинчук 1976, 1981, 1982). Такое изменение дифракционной картины свидетельствует о нарушении упорядоченности расположения в строении слоев, что приводит к переходу от триклинной элементарной ячейки к моноклинной при сохранении общей триклинной симметрии кристаллической структуры минерала. Под электронным микроскопом частицы каолинита представлены тонкими обломками псевдогексаго-нальных кристаллов, которые имеют не более двух-трех граней, свойственных этому минералу, что связано с механическим разрушением их в процессе переноса. Такая форма кристаллов каолинита отмечена в отложениях иреляхской свиты одной из алмазоносных россыпей МБАР, где некоторые исследователи (Рубенчик, Осипова, 1977), основываясь на увеличении концентрации минерала вверх по разрезу, выделяют наложенный профиль выветривания. Практически полное отсутствие в таких разрезах аутигенных разностей каолинита не позволяет нам рассматривать его образование в процессе выветривания отложений иреляхской свиты и согласиться с выводами упомянутых исследователей о наличии в верхних горизонтах рэт-геттангских отложений наложенного профиля выветривания. Каолинит здесь, как и в других разрезах свиты описываемого региона, связан с переотложением преимущественно продуктов выветривания терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя. Изменение степени его структурной упорядоченности связано с размывом различных горизонтов этой КВ. Каолинит с очень низкой упорядоченностью структуры, ассоциирующий с каолинитоподобным минералом, близким к «файрклею», и метагаллуазитом, мог поступать в бассейны седиментации иреляхского времени также за счет перемыва и переотложения продуктов выветривания пород основного состава. Гидрослюда как главный компонент отмечена в иреляхских отложениях также за счет пере-мыва и переотложения КВ терригенно-карбонатных пород, что подчеркивается и аналогичной территорией распространения этих толщ. По данным электронографических (таблица) и электронно-микроскопи- ческих исследований, в указанных отложениях присутствуют гидрослюда 2М1 и монт-мориллонит-гидрослюдистые смешанослой-ные образования (МГСО). Соотношение этих фаз в иреляхских отложениях обычно непостоянно. Это связано, по нашему мнению, с поступлением терригенного материала из различных горизонтов КВ на терригенно-карбонатных породах, где, как отмечалось раньше (Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986), содержание указанных модификаций изменяется в зависимости от степени гипергенного изменения пород. При этом наиболее вывет-релый материал в иреляхских отложениях региона обычно концентрируется в базальных горизонтах или в нижних частях разрезов. На это указывают значения отношений J (10 A):J (5,0 А) диоктаэдрической гидрослюды по разрезам (рис.1 и 2). Значительная концентрация продуктов переотложения материала древних КВ отмечена в иреляхских отложениях и в пределах развития траппового плато (северо-западный борт АВНМП), где они наиболее детально изучены нами в бассейне руч. Дьегус и др. (Зинчук, 1976, 1981, 1982, 1986, 2000; Зинчук, Борис, 1980, 1981; Зинчук, Коптиль, 2003; Зинчук и др., 1983; Зинчук и др., 1985). В одних случаях пелитовая составляющая здесь сложена в основном смесью каолинита и диоктаэдриче-ской гидрослюды (2М1) при подчиненной роли других слоистых силикатов (преобладает материал из КВ терригенно-карбонатных пород). В других случаях (преимущественно базальные горизонты) в ней резко доминирует монтмориллонит со смешанным составом катионов, ассоциирующий с вермикулит-монтмориллонито-выми сме-шанослойными образованиями (ВМСО), а иногда с примесью метагаллуазита (преобладают материалы выветрелых пород трапповой формации, о чем свидетельствует и состав лёгкой и тяжелой фракций). Ирелях-ские отложения вдоль бровки северозападного борта АВНМП характеризуются неравномерной концентрацией материала, поступавшего из КВ на кимберлитовых породах. При этом отмечается и различная дальность его переноса. Это кроме различного морфологического облика индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) и алмазов подтверждается и установленным нами здесь присутствием некоторых вторичных минералов, характерных для кимберлитовых пород: Fe-Mg-хлорита, вермикулита и серпентина политипной модификации А (Зинчук, 1994, Зинчук и др., 1983, 1985; Иванив и др., 1977). О незначительном переносе этих минералов свидетельствуют их структурно-морфологические особенности и приуроченность к ире-ляхским алмазоносным россыпям.

В отличие от этого, отложения укугутской свиты характеризуются в целом незначительными (по сравнению с иреляхской свитой) концентрациями продуктов переотложения древних КВ. Нижние горизонты уку-гутской свиты сложены довольно мощной толщей конгломератов. Галечный материал в них представлен разнообразными изверженными, метаморфическими и осадочными породами. Подавляющее большинство (иногда до 90%) этих образований являются чуждыми для района. К ним относятся метаморфические и большая часть изверженных разностей. В депрессиях траппового плато (северо-западный борт прогиба) отложения уку-гутской свиты более обогащены продуктами переотложения древних КВ, чем в центральной части прогиба (рис.2), но значительно меньше, чем в иреляхских образованиях. В отложениях укугутской свиты северозападного борта прогиба развиты гравелиты, отличающиеся от иреляхских толщ большей грубозернистостью и иным составом обломков, среди которых не встречены пелитизи-рованные эффузивы. Остальная часть обломков по составу близка к иреляхским породам, однако здесь появляются обломки полнокристаллических пород – аплитов, гра-нит-порфиров, микрогранитов, микропегматитов и др. В укугутских отложениях заметно больше гравийных зерен кварца и особенно полевых шпатов, представленных ортоклазом и микроклином. Чаще присутствуют в них обломки осадочных пород (алевролитов, песчаников и др.), а также метаморфических сланцев и гнейсов. Цемент в этих гравелитах преимущественно глинистый – от порового до базального типа. Нередко (бассейн руч. Улахан-Курунг-Юрях и др.) цемент сложен почти полностью серпентином (как и на отдельных площадях иреляхской свиты), который образует сферолиты, заполняющие межзерновые пространства, прони- кает по трещинкам в обломочные зерна и корродирует их. Довольно характерны для укугутской свиты песчаные образования (рис.2), среди которых выделяются как крупно- и разнозернистые, так и средне- и мелкозернистые разновидности. Состав породообразующих компонентов в этих отложениях приосевой части прогиба почти тот же, что и в иреляхской свите. Однако в отличие от последней в укугутских породах появляются сильно хлоритизированные обломки эффузивов или туфов с реликтовыми порфировыми и кристалловитрокластиче-скими структурами. Суммарное содержание обломков пород в ряде проб достигает 5060% кластической массы. Песчаные породы укугутской свиты по составу породообразующих компонентов можно отнести к различным классам аркозовой и граувакковой групп. Цемент в песчаниках аркозовой группы преимущественно карбонатный, порового или базального типа с характерным лучистым строением, реже железисто-глинистый, от порового до пленочного типа. Цементом в граувакковых породах чаще всего служит карбонатная или глинистая масса. От аналогичных пород иреляхской свиты эти псаммиты отличаются составом литоидных обломков и значительно меньшим гипергенным изменением породообразующего материала. Алевритовые и глинистые породы в разрезе укугутской свиты встречаются сравнительно редко и обычно залегают в виде отдельных прослоев в различных частях изученной территории. Иногда в разрезе отмечается тонкое переслаивание алевритов, глин и мелкозернистых песчаных пород, а в алевритах наблюдаются мелкие частицы хлоритизиро-ванных пород, по форме и структуре напоминающие пелитизированные обломки, встреченные в иреляхской свите, но отличающиеся от них интенсивным зеленым цветом и хлоритовым составом. Цемент в них глинистый и глинисто-карбонатный, а в алевролитах иногда карбонатный. Несмотря на в целом небольшую обогащенность отложений укугутской свиты материалом древних КВ, в локальных депрессиях северозападного борта АВНМП, в случае непосредственного залегания их на КВ терриген-но-карбонатных пород (бассейн ручьев Дье-гус и Улаах) или траппов, в нижних горизон- тах увеличивается концентрация аллотиген-ных глинистых минералов, связанных с гипергенными изменениями отмеченных пород.

Отложения плинсбахского яруса также характеризуются сравнительно небольшой концентрацией продуктов КВ. Крупнообломочные породы в них распространены ограниченно. Их петрографический состав менее разнообразен, чем в укугутской свите, и обычно во многом связан с составом местных пород. Довольно широко развиты в плинсбахских отложениях псаммитовые образования, преимущественно аркозовой и граувакковой групп, что характерно и для аналогичных пород тоарского яруса. От аналогичных образований укугутской свиты отложения плинсбахского и тоарского ярусов отличаются более высоким содержанием ли-тоидных обломков и частично их составом. Здесь обычно заметно меньше кремней и основных эффузивов и соответственно больше кислых и средних эффузивов и жильных пород. Алевролиты плинсбахского яруса нередко переслаиваются с песчаными образованиями, образуя алевро-песчаный ритмо-лит. Они обычно плохо сортированы, имеют полимиктовый состав и повышенную угли-стость. В таких алевролитах много хлорити-зированных обломков (в виде линзовидных скоплений), слюд и собственно хлорита. Для тоарских отложений наиболее характерны алевритовые породы, отличающиеся значительной крупностью частиц, большими примесями глинистого вещества, полимиктовым составом и обилием скоплений хлорита и сидерита, а также заметно меньшим содержанием слюд и обломков неизменных пород. Для отложений плинсбахского и тоарского ярусов в целом не свойственна высокая концентрация продуктов КВ других пород, что подтверждается особенностями вещественного состава этих толщ. Это подчеркивается также незначительной примесью в них алло-тигенных глинистых минералов. В период формирования этих отложений небольшую роль играли только древние КВ основных пород. На это указывает присутствие в пелитовой составляющей аллотигенного монмо-риллонита и смешанослойных образований, характерных для этих КВ.

Таким образом, приведенная выше характеристика вещественного состава позволяет детализировать условия формирования различных толщ мезозоя в пределах МБАР и оценить особенности концентрации в них продуктов переотложения КВ, в том числе и кимберлитового материала. Накоплению осадков иреляхской свиты предшествовало широкое развитие процессов корообразова-ния и формирование мощной элювиальной толщи на пенепленизированной поверхности пород района. С заложением в конце среднего триаса АВНМП усилились эрозионные процессы и образовался доиреляхский рельеф. В юго-восточной структурно-формационной зоне начало формирования отложений иреляхской свиты характеризуется образованием и в дальнейшем развитием нескольких ландшафтных зон (рис.3, а). В при-осевой части указанного прогиба существовала обстановка аллювиальной равнины с обильным привносом чуждого району крупнообломочного материала. На склоне центральной части прогиба была обстановка денудационно-аккумулятивной равнины, в пределах которой отмечалось развитие водотоков, приносивших большое количество местного обломочного материала из пределов траппового плато. Это способствовало формированию здесь делювиально-пролювиальных, пролювиально-аллювиальных и озерных фаций. В пределах структурной террасы вдоль северо-западного борта прогиба, где выходили на дневную поверхность породы нижнего палеозоя, в период накопления осадков указанной ландшафтной зоны происходило дальнейшее развитие локальных депрессий (Иреляхской и Мачобин-ской), размыв КВ и накопление делювиальных и, в меньшей степени, пролювиальных отложений. Эти отложения, характеризующиеся интенсивным вторичным минералообразованием, имеют небольшую мощность из-за последующего их размыва при формировании перекрывающих толщ. В пределах траппового плато по ослабленным тектоническими нарушениями зонам развивалась обстановка низкой денудационной равнины с усиленным размывом и выносом разрушенного материала за ее пределы. Завершающий этап данного периода характеризуется развитием на большей части рассматривае- мой территории озерной и озерно-болотной равнины. Об этом свидетельствуют сохранившиеся от размыва на склоне центральной части прогиба мелкозернистые отложения с тонкой слоистостью. Состав и характер этих отложений позволяют утверждать, что их накопление происходило в результате деятельности временных потоков, отлагавших обломочный материал в замкнутых пресноводных бассейнах застойного характера с непостоянным водным режимом. Периоды сравнительно интенсивного поступления обломочного материала в бассейны седиментации чередовались с периодами затухания эрозии, что привело к образованию глинистых и алеврито-глинистых осадков с прослоями углистых глин и бурого угля. Эти отложения накапливались в мелководных, периодически заболачивающихся водоёмах. В то же время в пределах траппового плато обстановка низкой денудационной равнины сменилась условиями низкой денудационноаккумулятивной равнины, что привело к накоплению делювиально-пролювиальных, пролювиально-аллювиальных и озерных осадков. Минералы кимберлитов в отложениях иреляхской свиты, накапливавшиеся в условиях низменной аллювиальной равнины, встречаются крайне редко. При этом четко выраженных ореолов их рассеяния в этом случае не образуется. В нижней (аллювиальной) толще это связано с обильным поступлением обломочного материала дальнего сноса и быстрым захоронением осадков, а в верхней (озерно-болотной) – с отсутствием во время её формирования в рассматриваемой части района приподнятых участков с мощными КВ (в том числе и на кимберлитовых породах). Судя по особенностям концентрации кимберлитового материала в отложениях иреляхской свиты, наиболее благоприятными для поисков алмазных россыпей являются образования, развитые в полосе 30-35 км вдоль бровки северо-западного борта АВНМП. При этом следует отметить весьма низкую перспективность их обнаружения в отложениях иреляхской свиты, распространенных в пределах траппового плато, где они обогащены преимущественно продуктами переотложения КВ пород трапповой формации. Только с наличием кимберлитовых тел в тектонически приподнятых блоках может быть связано образование небольших россыпей и ореолов рассеяния кимберлитового материала.

Литолого-фациальный анализ отложений укугутской свиты позволил установить (рис.3, б) широкое развитие в районе континентальных ландшафтов в юго-восточной и северо-западной структурных зонах.

В пределах первой структурноформационной зоны, охватывающей центральную часть прогиба, существовала обстановка низменной аллювиальной равнины. Здесь накоплению осадков предшествовал размыв территории, во время которого эрозией были уничтожены и вынесены за пределы района породы значительные мощности рэт-геттангских и более древних отложений, а также развитых на них КВ. Об этом свидетельствуют практически полное отсутствие последней на породах нижнего палеозоя, фрагментарное распространение ирелях-ских отложений в основании укугутской аллювиальной толщи и наличие в её базальных горизонтах валунного материала. Затем сформировались аллювиальные осадки, сложенные плохо отсортированными, в основном крупно- и грубообломочными образованиями (с прослоями более мелкозернистых разностей) полимиктового состава, который не отражает особенностей отложений ближайшего обрамления низменной аллювиальной равнины. В пределах второй структурно-формационной зоны отмечалось развитие денудационной низкой холмистой равнины и плато, являвшихся древней сушей местной области сноса обломочного материала. Осадконакопление в этой зоне происходило только в пределах локальных депрессий в условиях развития обстановки денудационно-аккумулятивной равнины. При этом на протяжении всего раннелейасового времени отмечались размыв развитых здесь верхнепалеозойских вулканогенно-осадочных, нижнепалеозойских терригенно-карбонатных и трапповых пород и образованных на них КВ, а также вынос обломочного материала в юго-восточном направлении – в пределы аллювиальной равнины.В конце раннелейасо-вого времени центральная часть прогиба превратилась в широкую аллювиальную равнину, характеризующуюся речными системами с преобладанием потоков низкой миграционной энергии. Это привело к формированию полимиктовых разнозернистых песков с прослоями мелкогалечного материала, а в верхах разрезов - алевритов и глин. Довольно неравномерно распределен в уку-гутской свите и кимберлитовый материал. На протяжении начального периода ранне-лейасового времени происходил размыв как коренных, так и россыпных алмазных проявлений в обеих структурно-форма-ционных зонах и частичный вынос материала за пределы района. В процессе этого размыва могли быть уничтожены ореолы рассеяния кимберлитового материала. В последующий период в юго-западной зоне материал местных источников сноса разубоживался большим количеством аллювиальных образований. Поэтому только при весьма благоприятных условиях (вынос кимберлитового материала на протяжении длительного времени) вдоль бровки северо-западного борта прогиба могли формироваться отдельные полосы аллювиальных осадков небольшой протяженности. Необходимо также отметить, что находки кимберлитового материала зафиксированы в отдельных случаях и в отложениях уку-гутской свиты центральной части прогиба. Источниками их являются перекрытые осадочными толщами кимберлитовые тела, тяготеющие к проходящей западнее этих находок зоне глубинных разломов. На остальной территории рассматриваемой зоны кимберлитовые минералы в отложениях укугутской свиты не установлены. В отличие от этого, условия для формирования ореолов рассеяния кимберлитового материала в отложениях укугутской свиты локальных депрессий северо-западной структурно-формационной зоны были аналогичны рассмотренным выше для развитых здесь образований иреляхской свиты.

Рассматривая в целом условия формирования отложений плинсбахского яруса , следует отметить, что в начале карикского времени в пределах юго-восточной структурноформационной зоны произошла смена (рис.3,в) континентальных условий осадконакопления на прибрежно-морские. В это время наступил период морской трансгрессии, в процессе которой подвергся нивелированию сформировавшийся в предшествующую эпоху слабо расчлененный рельеф.

Для рассматриваемого времени характерна смена движений береговой линии, о чем свидетельствует чередование прибрежноморских образований с пресноводными. В пределах северо-западной структурноформационной зоны в карикское время развивалась обстановка озерной и озерноболотной равнины, т.е. существовали благоприятные условия для формирования отложений, обогащенных переотложенными продуктами КВ. Домерское время характеризуется еще более значительным наступлением моря на сушу, охватившем и северозападную структурно-формационную зону, где эрозионный рельеф с реликтами КВ по мере продвижения моря подвергался значительной абразии. В целом отложения домер-ского подъяруса характеризуются низкой концентрацией продуктов переотложения древних КВ. Наибольшее содержание вывет-релого материала отмечается в базальных слоях вокруг островов, береговых валов и береговой линии в пределах структурной террасы вдоль бровки северо-западного борта АВНМП, где происходила значительная абразия развитых здесь терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя. В местах выхода на дневную поверхность кимберлитов происходил их размыв, что подтверждается наличием их обломков в базальных горизонтах домерского подъяруса. На всей остальной площади рассматриваемой территории в домерское время, как и в юго-восточной зоне в карикское время, кимберлиты были уже перекрыты мощной толщей более древних отложений. В тоарское время территория АВНМП была морским бассейном. Даже возвышенные участки его северо-западного борта, сложенные траппами, являлись сублиторалью тоарского моря. Образование тоарских отложений происходило преимущественно в условиях неглубокой части моря. Материал древнего элювия в бассейны седиментации этого времени не мог поступать, так как практически на всей площади района КВ и породы, обогащенные продуктами их ближнего переотложения, к этому времени были уже перекрыты плинс-бахскими образованиями. Резюмируя приведенные материалы исследований, следует еще раз подчеркнуть, что для мезозойского времени характерны специфические особен- ности перемыва и переотложения продуктов КВ, обусловленные развитием в АВНМП двух палеогеографических зон. В юговосточной зоне, охватывающей центральную часть прогиба, условия для накопления материала древних КВ существовали ограниченно, только в иреляхское время. В северозападной зоне, занимающей трапповое плато, в течение всего иреляхского, укугутского и карикского времени на повышенных платообразных поднятиях происходило корооб-разование, одновременный размыв и переотложение его продуктов в локальных депрессиях, а также частичный вынос материала КВ за пределы данной зоны.

Список литературы Особенности терригенного материала в древних алмазоперспективных осадочных толщах

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Похиленко Н.П. Поисковая минералогия алмаза. Новосибирск: Гео, 2010. 650 с.

- Бартошинский З.В., Захарова В.Р., Иванив И.Н. Протравленные алмазы в мезозойских отложениях // Геология и геофизика. 1978. №10. С. 154-162.

- Дукардт Ю.А., Зинчук Н.Н., Борис Е.И. Плинсбахские отложения Малоботуобинского алмазоносного района. М.: ВИНИТИ, 1975. 36 с.

- Звягин Б.Б., Врублевская З.В., Жухлистов А.П. и др. Высоковольтная электронография в исследовании слоистых минералов. М.: Наука, 1979. 224 с.

- Зинчук Н.Н. О стратиграфической приуроченности, диагностике и генезисе каолинита в мезозойских терригенных отложениях Мало-Ботуобинского района (Западная Якутия) // Известия вузов. Геология и разведка. 1976. №12. С. 27-35.

- Зинчук Н.Н. Особенности распределения глинистых минералов в мезозойских алмазоносных отложениях Западной Якутии // Известия вузов. Геология и разведка. 1981. №10. С. 38-44.

- Зинчук Н.Н. Об основных источниках глинистых минералов в мезозойских континентальных алмазоносных отложениях Западной Якутии // Геология и геофизика. 1982. № 8. С. 81-90.

- Зинчук Н.Н. Глинистые минералы в древних корах выветривания и продуктах их переотложения в континентальных толщах Западной Якутии//Глинистые материалы в литогенезе. М.: МОИП, 1986. С. 5-19.

- Зинчук Н.Н. Сравнительная характеристика вещественного состава коры выветривания кимберлитовых пород Сибирской и Восточно-Европейской платформы // Геология и геофизика. 1992. № 7. С. 99-109.

- Зинчук Н.Н. Коры выветривания и вторичные изменения кимберлитов Сибирской платформы (в связи с проблемой поисков и разработки алмазных месторождений)/Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1994. 240 с.

- Зинчук Н.Н. Постмагматические минералы кимберлитов. М.: Недра. 2000. 538 с.

- Зинчук Н.Н., Борис Е.И. Среднепозднетриасовые коры выветривания северо-восточной части Ангаро-Вилюйского прогиба // Советская геология. 1980. № 4. С. 113-125.

- Зинчук Н.Н., Борис Е.И. Обогащенность продуктами выветривания мезозойских отложений Ангаро-Вилюйского прогиба // Советская геология. 1981. № 7. С. 100-108.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М.: Недра, 2003. 603 с.

- Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Борис Е.И. Древние коры выветривания и поиски алмазных месторождений. М.: Недра, 1983. 196 с.

- Зинчук Н.Н., Хмелевский В.А., Борис Е.И., Затхей Р.А. Литология древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового магматизма. Львов, 1985. 200 с.

- Иванив И.Н., Зинчук Н.Н., Борис Е.И., Хмелевский В.А. Состав, условия формирования отложений иреляхской свиты // Советская геология. 1977. № 5. С. 148-156.

- Казанский Ю.П. Выветривание и его роль в осадконакоплении. М.: Наука, 1976. 271 с.

- Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Об устойчивости и палеогеографическом значении гидрослюд в корах выветривания и продуктах их переотложения на территории Западной Якутии // ДАН СССР. 1980. Т.255, № 3. С. 705-709.

- Плотникова М.И., Кардопольцева О.И. Литология и условия формирования верхнепалеозойских и мезозойских алмазоносных отложений Мало-Ботуобинского района // Труды СНИИГГиМС. 1969. Вып.98. С. 182-185.

- Рожков И.С., Михалев Г.П., Зарецкий Л.М. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района Западной Якутии. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 137 с.

- Рубенчик И.Б., Осипова З.В. Палеогеографическая обстановка накопления рэт-лейасовых алмазоносных отложений Мало-Ботуобинского района (Западная Якутия) // Геология и геофизика. 1977. № 6. С. 150-157.

- Хитров В.Г., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д. Закономерности изменения химического состава пород в зоне гипергенеза // Гипергенез и рудообразование. М.: Наука, 1988. С. 15-28.

- Хмелевский В.А., Зинчук Н.Н. Минералы легких и глинистых фракций мезозойских алмазоносных россыпей Западной Якутии (на примере одной из россыпей Мало-Ботуобинского района). М.: ВИНИТИ, 1974 а. 27 с.

- Хмелевский В.А., Зинчук Н.Н., Борис Е.И. Минералы тяжелых фракций из пород продуктивных горизонтов одной из алмазоносных россыпей Мало-Ботубинского района Западной Якутии. М.: ВИНИТИ, 1974 б. 41 с.

- Ягнышев Б.С., Зинчук Н.Н., Тимченко В.А., Хмелевский В.А. Основные черты геохимии осадочных мезозойских образований Мало-Ботуобинского района (Западная Якутия). М.: ВИНИТИ. 1976. 32 с.