Особенности типа фоновой электроэнцефалограммы по показателям средней амплитуды у подростков

Автор: Шинкаревский П.В., Ибрагимова Э.Э.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 (25), 2017 года.

Бесплатный доступ

Анализируются фоновые значения электроэнцефалограммы по данным средней амплитуды у подростков. Указывается на то, что фоновые показатели амплитуды определяются не только возрастом испытуемых, но и эмотивностью полученной предварительно информации. Выявлены разные сроки формирования амплитуды альфа-ритма у мальчиков и девочек, в связи с чем указывается на необходимость учета эмоциональной окраски информации, подаваемой мальчикам и девочкам. Коэффициент асимметрии подтверждает мнение о специфическом участии правого полушария в опознании эмоционально окрашенных объектов. Установлено, что отрицательная окраска информации у детей 11-13 лет приводит к угнетению а-ритма.

Электроэнцефалограмма, средняя амплитуда ээг, коэффициент асимметрии, индивидуально-конституциональные особенности, подростки, пол

Короткий адрес: https://sciup.org/14344252

IDR: 14344252 | УДК: 612.825

Текст научной статьи Особенности типа фоновой электроэнцефалограммы по показателям средней амплитуды у подростков

Введение. Одними из основных показателей графического изображения электрической активности головного мозга электроэнцефалограммы (ЭЭГ) являются амплитуда и мощность. Их индивидуальная изменчивость определяется несколькими факторами. Показано, что амплитуда ЭЭГ, регистрируемая со скальпа, связана с толщиной черепной кости, определяемой с помощью ультразвуковой методики [1]. Сопоставление ЭЭГ и электрокортико-граммы также говорит о том, что ткани, лежащие на пути от коры до отводящего электрода, ослабляют амплитуду сигнала ЭЭГ [2]. Предполагается, что наследственные различия в толщине и свойствах этих тканей могут обусловливать определенную часть генетической изменчивости ЭЭГ. Однако указывают на незначительность данного фактора в виду отсутствия серьезных половых различий в ЭЭГ, в то время как толщина костей черепа у мужчин и женщин отличается.

Анализ литературных данных показывает, что снижение амплитуды основных ритмов ЭЭГ в возрасте до 20 лет может частично объясняться увеличением сопротивления промежуточных тканей, и в первую очередь – утолщением костей черепа, поскольку эти ткани являются не только «усреднителями», но и «ослабителями» амплитуды колебаний биопотенциалов [3]. Созревание левого и правого полушарий происходит длительно, гетерохронно и проходит фазно [4]. В период от 6 до 16 лет развивается правополушарное доминирование при зрительно-пространственном конструировании [5] приблизительно в том же возрастном диапазоне формируется специфическое участие правого полушария в опознании эмоционально окрашенных объектов [6].

Эмоциональные и речевые процессы тесно взаимосвязаны между собой, то есть при нарушении импрессивной стороны речи (поражении височных отделов коры левого полушария) нарушается восприятие эмоциональных состояний, а при нарушении экспрессивной стороны речи (при повреждении заднелобных отделов левого полушария) страдает воспроизведение эмоций [7].

Показано, что у детей, в отличие от взрослых, не выявляется четкой функциональной специализации полушарий при внимании и они функционируют не по принципу взаимодо-полнительности, а как взаимозаменяемые структуры, заимствующие друг у друга их будущие свойства. Возрастной особенностью мозгового обеспечения внимания у детей является его избыточность, что снижает функциональную значимость предстимульного периода [8].

Таким образом, литературные данные свидетельствуют об актуальности проблемы индивидуальных особенностей обеспечения высших психических функций у подростков.

Целью нашей работы явилось изучение структуры типов ЭЭГ, определённых по данным средней апмлитуды фоновых значений подростков в зависимости от половых особенностей, отражающих физиологический статус испытуемых.

Объекты наблюдения и методы исследования. В исследовании принимали участие учащиеся колледжа в возрасте 11–13 лет в количестве 22 человек. Все испытуемые привлекались к участию в 2-х экспериментах, в каждом из которых предлагались для прослушивания отрывки из литературных произведений с положительной (I серия) и отрицательной (II серия) эмотивной окраской. Перед прослушиванием проводилась беседа по сценарию. Схема эксперимента описана в предыдущих работах [9, 10].

Отведение и регистрацию ЭЭГ проводили с помощью автоматизированного комплекса на базе IBM PC/AT и электроэнцефалографа ВSТ1 с использованием программы «Polygraph» [11]. Электроды для отведения ЭЭГ располагали в точках С3 и С4 (по международной системе 10– 20 %), что соответствует проекции на центральную область ассоциативной коры. Считается [12], что регистрация ЭЭГ в этих точках отражает тип доминирующего ритма ЭЭГ. Указанные зоны наиболее информативны при исследовании межполушарных отношений [13, 14].

Применяли стандартную схему наложения электродов:

-

- С3 – левый центральный (слева от макушки испытуемого, удалён на 3–4 см от средней линии головы);

-

- С4 – правый центральный (симметричен С3);

-

- два объединенных индифферентных электрода (электроды сравнения) над сосцевидной костью черепа (на коже позади уха). Соединение электродов в пару позволило увеличить надёжность отведения за счёт более стабильного контакта;

-

- электрод-заземление крепился на запястье правой руки и включался в гнездо «земля».

Испытуемые сидели в тёмной звукоизолированной и электрически-экранированной камере в удобном кресле с подголовником. Им предлагали занять удобное положение, расслабиться и постараться ни о чём не думать, не совершать лишних движений. Этим достигалось снижение тонуса речедвигательного аппарата, а также обеспечивалось психическая и ЭЭГ-релаксация. Длительность каждого эксперимента в среднем составляла около 25–30 минут, что по мнению испытуемых не вызывало у них утомления и чувства усталости. У обследуемых подростков оценивали величину средней амплитуды (Аср, мкВ) и мощность спектра (МС, мкВ2) ЭЭГ каждого выделенного частотного диапазона и для каждого полушария в отдельности по фоновым значениям [15]. Оценку межполушарной асимметрии (МПА) осуществляли по данным коэффициента асимметрии. Значения коэффициента асимметрии (Кас) рассчитывали по средним показателям МС и Ам спектров ритма по следующей формуле:

(А1 – А2)×100/(А1 + А2), где А1 – МС (Аср) правого полушария; А2 – МС (Аср) левого полушария.

Экспериментальный материал регистрировался и обрабатывался в реальном режиме времени с использованием вычислительного комплекса на базе персонального компьютера с помощью оригинального программного обеспечения «Polygraph».

Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью стандартных пакетов компьютерных программ «Statistica 8.0». Используя критерий Колмогорова-Смирнова, оценивали соответствие распределений нормальному закону. Достоверность различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента [16].

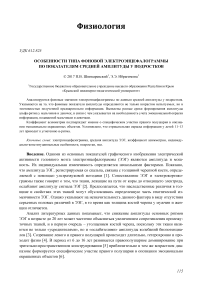

Результаты и их обсуждение. Анализ спектральных характеристик фоновых значений ЭЭГ установил, что величина средних амплитуд (А ср ) в каждом из выделенных частотных диапазонов при сравнении деятельности левого и правого полушарий у испытуемых достоверно не различалась, что вероятно связано с индивидуальными колебаниями показателя (рис. 1).

Рис. 1. Величина средних амплитуд (А ср ) в выделенных частотных диапазонах левого и правого полушарий у испытуемых

Вместе с тем следует отметить, что прослеживалась тенденция к достоверности различий значений А ср . в диапазонах δ - и θ -ритмов в обоих полушариях головного мозга испытуемых и относительно равное соотношение α-ритма.

Анализ индивидуального разнообразия параметров электрической активности коры головного мозга испытуемых указывает на явные тенденции к доминированию в общем спектре ЭЭГ отдельных ритмов. Таким образом, с учётом данного критерия можно выделить три группы испытуемых, характеризующиеся доминированием какого-либо из высокочастотных или низкочастотных ритмов ЭЭГ, или отсутствием доминирования:

I – доминирование α -активности;

-

II – доминирование низкочастотных составляющих ЭЭГ ( δ - и θ -диапазонов);

-

III группа со смешанной активностью с равным соотношением вышеперечисленных ритмов.

В связи с этим дальнейший анализ экспериментальных данных будет построен с учётом данного индивидуально-конституционального признака.

Всем испытуемым для прослушивания было предъявлено два текста с противоположной эмоциональной окраской: отрицательной и положительной в разные экспериментальные сроки, что подразумевает наличие двух фоновых записей ЭЭГ перед прослушиванием каждого из текстов (фон 1 и фон 2). Фон 1 предшествовал прослушиванию положительного текста, предъявляемого первым, а фон 2 – отрицательного.

Раздельный анализ двух фоновых записей ЭЭГ позволил выявить конституциональные особенности их динамики (табл. 1).

Таблица 1

Особенности фоновых значений средней амплитуды после бесед по сценарию ЭЭГ

|

Возрастная группа |

Анализируемый фон ЭЭГ |

Ритмы ЭЭГ |

|||||||||

|

Полушария головного мозга |

|||||||||||

|

правое |

левое |

||||||||||

|

δ |

θ |

α |

β |

γ |

δ |

θ |

α |

β |

γ |

||

|

Подростки |

Ф 1 |

5.9 |

4,5 |

5,3 |

2,4 |

1,4 |

7,4 |

5,8 |

5,8 |

2,7 |

1,3 |

|

Ф 2 |

6,0 |

4,5 |

4,6 |

2,1 |

1,2 |

6,9 |

4,8 |

4,5 |

2,1 |

1,2 |

|

Примечание: Ф 1 – фон 1; Ф 2 – фон 2.

При анализе А ср по фоновым значениям без деления по половым признакам, представленным в таблице 1, у подростков в двух фоновых ЭЭГ доминировала А ср δ -ритма в левом (фон 1) или в обоих полушариях (фон 2) головного мозга.

При делении экспериментальной группы по типам доминирующей ЭЭГ активности с учетом половых особенностей мы получили следующие результаты.

У испытуемых с доминированием δ -активности в первой фоновой ЭЭГ наибольшее значение А ср зарегистрированы у мальчиков в α - и β -диапазонах левого в диапазонах θ -, α - и β -ритмов правого полушария головного мозга по сравнению с девочками (p < 0,05). Аналогичная, но недостоверная (p > 0,05) тенденция прослеживалась для А ср и в диапазонах γ -ритма левого полушария, а также для δ - и γ -ритмов правого полушария головного мозга (табл. 2). При смешанном типе активности во всех частотных диапазонах величина средней амплитуды была больше у девочек, чем у мальчиков. Для δ -, θ - и α -ритмов эти различия были достоверны (p < 0,05).

Во второй фоновой ЭЭГ у испытуемых с доминирующей δ -активностью наибольшие значения показателя отмечены для мальчиков в δ -диапазоне обоих полушарий (p < 0,05) и в α - и β -ритмах левого полушария по сравнению с девочками (p < 0,05). При смешанном типе активности во второй фоновой ЭЭГ такие, как и в первом случае наблюдали меньшие значения А ср в отдельных частотных диапазонах, наоборот, у мальчиков. Но эти различия находились на уровне тенденции (p > 0,05).

Таким образом, величина средней амплитуды определялось не только возрастом испытуемых, но и эмотивностью полученной предварительно информации.

Необходимо отметить и то, что в исследовании принимали участие одни и те же испытуемые и в первой, и во второй серии эксперимента, но при делении на типы доминирующей активности по половому признаку девочек не оказалось ни в первом ни во втором случае в группе с доминированием α -активности. Следовательно, амплитуда α -ритма у девочек формируется позже чем у мальчиков. Это указывает на необходимость учета эмотивного смысла информации, подаваемой мальчикам и девочкам.

Таблица 2

Фоновые значения средней амплитуды выделенных частотных диапазонов подростков

|

Анализируемый фон ЭЭГ |

Доминирующий ритм |

Пол |

Ритмы ЭЭГ |

|||||||||

|

Полушария головного мозга |

||||||||||||

|

правое |

левое |

|||||||||||

|

δ |

θ |

α |

β |

γ |

δ |

θ |

α |

β |

γ |

|||

|

Ф 1 |

δ |

м |

6,6 |

5,0 |

↑ 5,6 |

↑ 3,7 |

2,0 |

8,5 |

↑ 8,4 |

↑ 6,2 |

↑ 3,9 |

2,0 |

|

д |

6,6 |

5,4 |

4,1 |

2,5 |

1,4 |

7,7 |

6,7 |

5,1 |

2,5 |

1,2 |

||

|

α |

м |

4,9 |

3,4 |

6,5 |

1,4 |

1,0 |

6,9 |

4,4 |

7,4 |

2,1 |

1,0 |

|

|

д |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

с |

м |

↓ 4,2 |

↓ 3,2 |

↓ 4,8 |

↓ 1,8 |

↓ 0,9 |

↓ 5,4 |

↓ 4,2 |

↓ 4,9 |

↓ 2,3 |

↓ 1,1 |

|

|

д |

7,0 |

5,0 |

6,0 |

2,5 |

1,6 |

7,5 |

6,0 |

6,5 |

2,7 |

1,5 |

||

|

Ф 2 |

δ |

м |

↑ 9,0 |

4,2 |

↑ 5,5 |

↑ 3,5 |

1,9 |

↑ 9,1 |

4,1 |

4,5 |

2,4 |

1,7 |

|

д |

4,8 |

4,0 |

3,5 |

1,7 |

1,0 |

5,9 |

4,7 |

4,0 |

2,0 |

1,3 |

||

|

α |

м |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

д |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

с |

м |

5,6 |

↓ 3,8 |

5,5 |

1,9 |

↓ 0,7 |

5,7 |

4,2 |

5,2 |

1,9 |

0,8 |

|

|

д |

5,6 |

4,2 |

5,9 |

1,7 |

1,2 |

6,2 |

4,4 |

5,6 |

1,8 |

1,4 |

||

Примечание: Ф 1 – фон 1; Ф 2 – фон 2.

В более старшем возрасте происходит увеличение доминирования правого полушария [5, 17].

Анализируя показатели асимметрии, необходимо определиться по поводу положительных и отрицательных значений. Поскольку мы вычитали значения левого полушария из значений правого, то отрицательные показатели Кас будут свидетельствовать о доминировании левого полушария. В основном обращают внимание на показатели α-ритма, мы проанализировали весь спектр ЭЭГ, данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели фоновых значений коэффициента асимметрии у подростков с различным типом доминирования частотных диапазонов

|

Анализируемый фон ЭЭГ |

Доминирующий ритм |

Пол |

Показатели асимметрии Кас |

||||

|

δ |

θ |

α |

β |

γ |

|||

|

Ф 1 |

δ |

м |

–12,58 |

–25,37 |

–5,08 |

–2,63 |

–4 |

|

д |

–7,69 |

–10,74 |

–10,86 |

–5 |

7,69 |

||

|

α |

м |

5,37 |

–12,82 |

–6,47 |

–20 |

–2 |

|

|

д |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

с |

м |

–12,5 |

–13,51 |

–1,03 |

–12,19 |

–6,45 |

|

|

д |

–3,45 |

–9,09 |

–4 |

–3,84 |

3,23 |

||

|

Ф 2 |

δ |

м |

–0,55 |

–3,45 |

10 |

18,64 |

5,56 |

|

д |

–11,77 |

–8,05 |

–6,67 |

–8,12 |

–13,04 |

||

|

α |

м |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

д |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

с |

м |

–0,88 |

–5 |

2,80 |

–3,8 |

–6,67 |

|

|

д |

–5,08 |

–2,33 |

2,61 |

–2,86 |

–7,69 |

||

Примечание: Ф1– фон 1; Ф2– фон 2 .

Как видно из представленных в таблице 4 данных, у подростков 11–13 лет преобладает активность левого полушария, что говорит о формировании к этому возрасту логического типа мышления. При анализе А ср мы обращали внимание на то, что испытуемые с доминированием α-активности особенно девочки, отсутствуют в обоих случаях. Но мальчики с доминированием данного типа мозговой активности также отсутствуют при получении предварительно отрицательной информации в беседах по сценарию.

Обращает на себя внимание тот факт, что при отрицательно окрашенной информации Кас у испытуемых с доминированием низкочастотных компонентов у мальчиков и в смешанной группе и у мальчиков, и у девочек начинает доминировать левое полушарие в диапазоне α-ритма. Таким образом, именно коэффициент асимметрии в нашем исследовании подтверждает мнение о специфическом участии правого полушария в опознании эмоционально окрашенных объектов [6].

Из полученных нами ранее данных [9], динамика Кас α -активности в периоде последействия положительной вербальной информации у подростков при доминировании α -ритма у большинства (70 %) обследуемых изменения МПА отсутствовали, а у 30 % случаев – инвертировали, снижение выраженности МПА отмечали у 60 % обследуемых с доминированием δ -активности, а у равного числа испытуемых наблюдали рост (20 %) или инверсию (20 %), увеличение в 67 % случаев – при смешанном типе ЭЭГ.

В периоде последействия отрицательной эмотивной информации при доминировании α -активности наблюдали инверсию (70 % обследуемых) и увеличение МПА (30 %). У обследуемых с доминированием δ -ритма в 50 % случаев наблюдали увеличение МПА, а у 50 % испытуемых изменения отсутствовали. При смешанном типе ЭЭГ увеличение, инверсия и отсутствие изменений регистрировали у равного числа обследуемых.

Таким образом, несмотря на различие в абсолютных значениях средней амплитуды в сравниваемых фоновых ЭЭГ существуют общие тенденции к инверсии Кас в диапазоне α-ритма у испытуемых смешанного типа ЭЭГ, независимо от пола испытуемых, и у мальчиков с доминированием низкочастотных компонентов при опознании отрицательной эмоционально окрашенной информации.

Отсутствие испытуемых с доминированием α-активности в опознании отрицательной эмоционально окрашенной информации противоречит мнению о том, что у детей не выявляется четкой функциональной специализации полушарий при внимании [8]. Это указывает на то, что отрицательная окраска информации у детей 11–13 лет приводит к угнетению α-ритма.

Выводы: 1. Величина средней амплитуды определяется не только возрастом испытуемых, но и эмотивностью полученной предварительно информации.

-

2. Амплитуда α -ритма у девочек формируется позже, чем у мальчиков.

-

3. Необходимо учитывать эмотивную окраску информации, подаваемой мальчикам и девочкам.

-

4. Коэффициент асимметрии подтверждает мнение о специфическом участии правого полушария в опознании эмоционально окрашенных объектов.

-

5. Отрицательная окраска информации у детей 11–13 лет приводит к угнетению α-ритма.

Список литературы Особенности типа фоновой электроэнцефалограммы по показателям средней амплитуды у подростков

- Winter H., Herchel M., Propping P. A twin stude of three enzymes (DBN, COMT, MAO) of catecholamine metabolism. Correlations with MMPI//Psychopharmacologia. -1978. -V. 57. -P. 63-69.

- Преображенская Н.С. Индивидуальные особенности строения коры мозга человека//Некоторые теоретические вопросы строения и деятельности мозга. -М., 1960. -С. 49-62.

- Жирмунская Е.А., Лосев В.С. Системы описания и классификация электроэнцефалограмм человека. -М.: Наука, 1984. -80 с.

- Thatcher R.W. Cyclic cortical reorganization during early childhood//Brain and Cogn. -1992. -V. 20. -P. 24.

- Kirk U. Hemispheric contributions to the development of graphic skill//Hemispheric function and collaboration in the child. -N.J.: Acad. Press, 1985. -193 p.

- Saxby L., Bryden M. Left visual field advantage in children processing visual emotional stimuli//Dev. Psychol. -1985. -V. 21. -253 p.

- Сидорова О.А., Цыганок А.А. Исследование способности к воспроизведению и восприятию эмоциональных состояний человека//Проблемы нейрокибернетики. Материалы IX Всесоюзн. конф. -Ростов н/Д: РГУ, 1989. -С. 254.

- Мачинская Р.И., Дубровинская Н.В. Онтогенетические особенности функциональной организации полушарий мозга при направленном внимании: ожидание перцептивной задачи//Журнал высшей нервной деятельности. -1994. -Т. 44, № 3. -С. 448-456.

- Шинкаревский П.В. Индивидуальные вариации типов ЭЭГ человека при вербальном восприятии эмотивной информации: дис.. канд. биол. наук: 03.00.13. -Симферополь, 1998. -119 с.

- Сидякин В.Г., Сташков А.М., Трибрат А.Г., Шинкаревский П.В., Янова Н.П. Индивидуальные вариации типов ЭЭГ человека при вербальном восприятии эмотивной информации//Системные реакции в биопотенциалах головного мозга человека и животных/под общей ред. д.б.н., проф. В.Г. Сидякина. -Симферополь, 2001. -С. 14-94.

- Сухинин А.В. Динамика линейных и нелинейных параметров ЭЭГ человека при субъективной оценке времени: дис.. канд. биол. наук: 03.00.13. -Симферополь, 1997. -142 с.

- Гриндель О.М. Частотный и корреляционный анализ изменений альфа-ритма человека при афферентных раздражениях//Физиологический журнал СССР им. И.М. Сеченова. -1966. -Т. 52, № 10. -С. 1176-1186.

- Purpura D. Operation and processes in thalamic and synaptically related neural subsystems//In: The neurosciences. Second study programm.Ed. F. Schmitt. -New York, 1970. -P. 458-470.

- Биопотенциалы мозга человека. Математический анализ/под ред. В.С. Русинова. -М.: Медицина, 1987. -256 с.

- Сороко С.И., Мусуралиев Т.Ж. Возможности направленных перестроек параметров ЭЭГ у человека с помощью метода адаптивного биоуправления//Физиология человека. -1995. -Т. 21, № 5. -С. 5-17.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. -М.: Высшая школа, 1980. -293 с.

- Шинкаревский П. В. Динамики фоновых показателей средней амплитуды электроэнцефалограммы//Человек -Природа -Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии. -2011. Выпуск 4. -С. 183-187.