Особенности типов реакции на острый стресс по параметрам вариабельности сердечного ритма у нелинейных крыс на фоне приёма альфа-токоферола

Автор: Курьянова Евгения Владимировна, Теплый Давид Львович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Влияние экологии на внутренние болезни

Статья в выпуске: 5-2 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

У нелинейных крыс (самцов) с исходным доминированием HF-волн в спектре ВСР выявлено 3 типа реакции на острый стресс в зависимости от исходного варианта регуляции СР: сбалансированный (у особей с вегетативным балансом), взрывной (у симпатотоников) и замедленный (у ваготоников), которые различаются по выраженности и стойкости тахикардии, изменения индекса напряжения, скорости и степени изменения мощности HF-, VLF-, LF-волн и индекса централизации (IC). На фоне α-токофелола (10 мг/кг массы тела) у крыс вегетативным балансом развивается взрывной тип реакции с резким повышением централизации управления, у симпатикотоников – сбалансированный тип с умеренным повышением централизации управления, у ваготоников – слабо замедленный тип с постепенным и мощным нарастанием централизации управления. Следовательно, α-токоферол модулирует характер индивидуально-типологических реакций регуляторных систем на острый стресс.

Альфа-токоферол, вариабельность сердечного ритма, острый стресс, типы реакции

Короткий адрес: https://sciup.org/148201526

IDR: 148201526 | УДК: 612.172.2

Текст научной статьи Особенности типов реакции на острый стресс по параметрам вариабельности сердечного ритма у нелинейных крыс на фоне приёма альфа-токоферола

Большая популярность витаминов-анти-оксидантов (α-токоферол и др.) требует продолжения исследований их эффектов на функции организма в норме и при различных нагрузках. Согласно данным литературы и собственным результатам, α-токоферол (α-ТФ) проявляет как антиоксидантные, так и неантиоксидантные свойства [1, 2 ,4, 6, 7, 10, 12]. Ранее нами были показаны существенные изменения сердечного ритма (СР) в результате введения α-ТФ половозрелых крыс, выявлены особенности типологической структуры группы крыс, длительно получавшей α-ТФ [7], стресс-индуцированных изменений вариабельности сердечного ритма (ВСР) у самцов и самок крыс [6]. Цель работы: решение вопроса о том, как проявятся индивидуально-типологические реакции на острый стресс у животных с различными типами ВСР в условиях длительного приема α-ТФ. По нашему мнению, применение типологического подхода в работе с животными приближает экспериментальную модель к требованиям, предъявляемым к медико-биологическим обследованиям людей, а также повышает достоверность получаемых результатов.

Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на самцах и самках нелинейных белых крыс 3,5-4 месячного возраста. Опытную группу (группа α-ТФ) составили 20 самцов, получавшие α-ТФ per os в дозе 10 мг/кг м. т. на 2-3-й, 5-6, 10-11, 14-15-й неделях жизни ежедневно [6,7]. Контрольная группа (группа К) включала 24

самца, которые получали физиологический раствор по той же схеме. С учетом результатов более ранних исследований [5], в эксперимент были взяты крысы, у которых в состоянии спокойного бодрствования в спектре ВСР доминировали HF-волны. При этом абсолютная мощность HF-волн у одних особей была низкой – от 0 до 3,5 мс2, у других – средней (от 3,5 до 10 мс2), у третьих – высокой (более 10 мс2). На этой основе были сформированы три типологических группы крыс, которые в состоянии спокойного бодрствования характеризовались низкой (НМВ-симпатикотония), средней (СМВ-вегетативное равновесие) и высокой (ВМВ-ваготония) мощностью HF-волн ВСР. В день острого опыта животные подвергалась эмоциональноболевому стрессу (ЭБС) длительностью 1 час, как описано ранее [6], сочетавшей иммобилизацию крыс в плексигласовом пенале с электрокожным раздражением хвоста по стохастической схеме пороговыми значениями переменного тока (4-6 B, 50 Гц). За время иммобилизации раздражение наносили 5 раз, длительность каждой стимуляции 5 сек. Регистрацию ЭКГ проводили у бодрствующих животных на аппаратно-программном комплексе «Варикард» («Рамена», Россия) при помощи миниатюрных электродов-зажимов при местном обезболивании лидокаином. Обработку данных осуществляли в компьютерной программе «ИС-КИМ6» («Рамена», Россия). У животных в состоянии спокойного бодрствования анализ ВСР проводили на отрезках из 300 интервалов R-R, в условиях стресса – на отрезках из 400 кардиоциклов (с 75-го до 474-й) на 15-, 30-и 60-й минутах ЭБС. Рассчитывали ЧСР (уд/мин), индекс напряжения (ИН) по Баевскому [3] при ширине класса гистограммы 7,8 мс: ИН = (50/7,8) х (АМо/2 х ΔХ х Mo) х 1000. Спектральный анализ проводили в диапазонах: HF

(0,9-3,0 Гц), LF (0,32-0,9 Гц), VLF (0,18-0,32 Гц). Определяли абсолютную мощность волн (мс2), рассчитывали индекс централизации: IC =

(LF+VLF)/HF [1]. Математическую обработку результатов проводили в программе Statisticа 6.0. с применением t-теста Стьюдента.

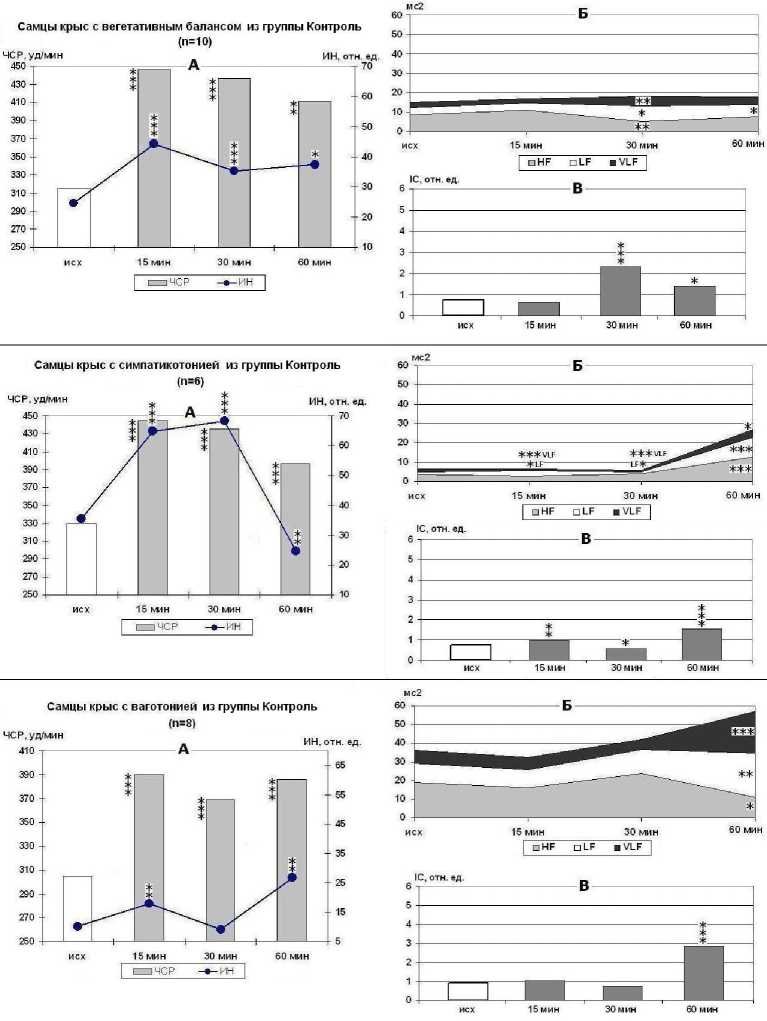

Рис. 1. Изменения ЧСР и ИН (А), мощности волн спектра ВСР (Б) и IC (В) у самцов крыс разных типологических групп в ходе острого ЭБС.* - p<0,05, ** - p<0,01; *** - p<0,001 по сравнению с исходным состоянием спокойного бодрствования

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ ВСР у крыс в ходе ЭБС выполнен с учетом исходного состояния регуляторных механизмов. Среди контрольных крыс у особей со СМВ (тип вегетативный баланс) ЧСР на 15-й мин ЭБС повышалась в среднем 39% (р<0,001) и на последующих этапах оставалась выше 400 уд/мин (рис. 1). ИН также превышал исходный уровень в ходе всего стресса (на 79-43%, р<0,001 - р<0,05). Мощность волн HF снизилась к 30-й мин (р<0,01), а мощности LF (р<0,05) и VLF-волн (р<0,001) повысились. Изменения мощностей волн были весьма умеренными, общая вариабельность оставалась в пределах исходных величин, IC умеренно повысился только к 30-й мин ЭБС (р<0,001). Такие изменения параметров ВСР позволил определить реакцию на стресс самцов крыс с вегетативным балансом как сбалансированную с умеренной централизацией управления.

У контрольных крыс с НМВ (тип симпати-котония) прирост ЧСР на 15-й мин ЭБС составил около 35% (р<0,001), но тахикардия у этих животных слабела к 60-й мин опыта (рис. 1). В начале стресса ИН резко повышался (р<0,001), то есть СР становился еще более напряженным из-за снижения мощности VLF- (р<0,001) и LF-волн (р<0,05). Но к 60-й мин ЭБС затем высокая ригидность СР сменилась нарастанием вариабельности во всех диапазонах спектра и снижением ИН (р<0,01). В наибольшей мере выросли LF- (р<0,001) и VLF-волны (р<0,05). Эти изменения ВСР свидетельствовали об активации всех уровней регуляции, в особенности стволовых центров, согласующих СР с колебаниями артериального давления, а также о смещении вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатических влияний. В целом, стресс-индуцированные изменения ВСР у крыс-симпатотоников имеют взрывной характер с резкими колебаниями активности уровней и каналов регуляции, формированием высокой централизации управления.

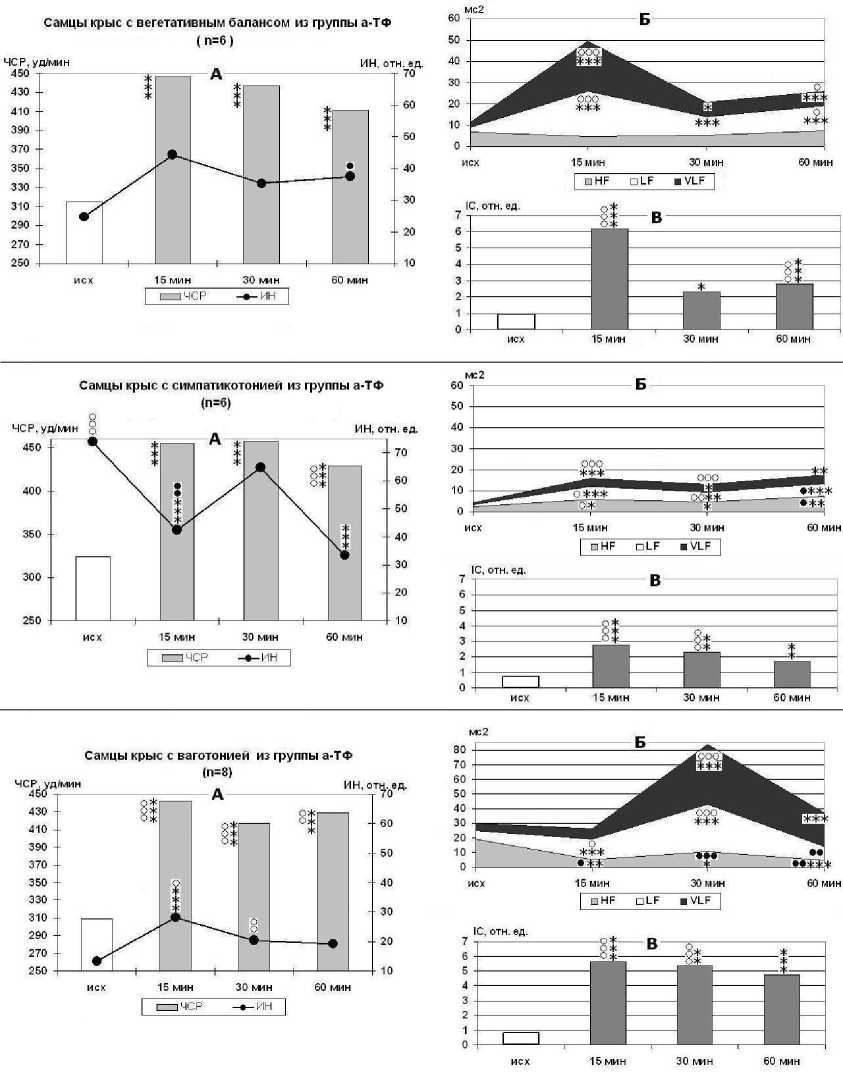

Рис. 2. Стресс-индуцированные изменения ЧСР и ИН (А), мощности волн спектра ВСР (Б) и IC (В) у самцов крыс с разными типами регуляции в группе а-ТФ. * - p<0,05; ** - p<0,01;

*** - p<0,001 по сравнению с исходным состоянием спокойного бодрствования; о,оо,ооо -выше соответствующего контроля; •, ••, ••• - ниже соответствующего контроля

У контрольных крыс с ВМВ (тип ваготония) максимальный рост ЧСР составил 27-28% от исходной (р<0,001), но ЧСР не поднималась выше

400 уд/мин (рис. 1). ИН, будучи исходно низким, повышался (р<0,01), но его абсолютные значения были значительно ниже, чем у крыс с другими типами ВСР. Мощность HF-волн оставалась высокой в первой половине ЭБС и снижалась только к 60-й мин (р<0,05) при одновременном усилении VLF-(р<0,001) и LF-волн (р<0,01), мощность которых достигала самых высоких значений среди всех типологических групп. Итак, крысам с ВМВ был свойственен замедленный тип реакции на стресс с постепенным ослаблением парасимпатических влияний и особенно сильным нарастанием активности стволового и надсегментарного уровней регуляции на завершающем этапе стресса.

У крыс, получавших α-ТФ, в условиях острого стресса как и у контрольных животных повышалась ЧСР (р<0,001) и изменялись параметры ВСР (рис. 2). При этом у крыс со СМВ (тип вегетативный баланс) рост ЧСР на 35-39% (р<0,001) не был сопряжен с ростом ИН, так как уже с первых минут стресса произошло усиление волн LF (в 8,6 раза, р<0,001) и VLF (в 9,2 раза, р<0,001). Доминирование медленных волн в ходе ЭБС определило значительный рост IC (р<0,001). Такую реакцию на стресс у крыс с вегетативным балансом из группы α-ТФ можно определить как взрывную из-за резкой активации структур центрального контура регуляции, которая сочеталась с относительным вегетативным равновесием на сегментарном уровне регуляции.

У крыс с НМВ (тип симпатикотония), получавших α-ТФ, на 15-30-й мин ЭБС развивалась сильная тахикардия (до 35-40% от исходной ЧСР, р<0,001) (рис. 2). Исходно высокий ИН резко снижался (р<0,01), в том числе по сравнению с показателями в контрольной группе (р<0,01). Снижение ИН было сопряжено с нарастанием мощности всех волн спектра ВСР: LF (в 6,9 раза, р<0,001) и VLF-волн (в 4,7 раза, р<0,001), HF (в 2,5 раза, р<0,05). IC повышался уже на 15-й мин и был выше исходного в ходе всего ЭБС (р<0,001), однако его значения не превышали 3 отн. ед., то есть были ниже, чем у крыс с другими типами регуляции, получавшими α-ТФ. Поэтому, у крыс-симпатотоников из группы α-ТФ реакция регуляторных систем на стресс может характеризоваться как сбалансированная с умеренным преобладанием активности структур центрального контура регуляции и депрессорных механизмов.

У особей с ВМВ (тип ваготония) на фоне α-ТФ прирост ЧСР в начале стресса составил 43% (р<0,001), ЧСР превысила 400 уд/мин, что не было характерно для контрольных самцов аналогичной типологической группы (рис. 2). ИН вырос почти в 2 раза (р<0,01) на 15-ой мин ЭБС. На фоне α-ТФ у крыс-ваготоников быстро, сильно и стойко снижалась мощность HF-волн (р<0,001), ускорялось нарастание мощности волн LF- и VLF-диапазонов (р<0,001). С 30-й мин. VLF- волны стали доминировать в спектре ВСР. IC на всех этапах ЭБС был очень высоким (р<0,001), в том числе в сравнении с контрольными самцами с ВМВ (р<0,001). Поэтому реакцию на стресс крыс-ваготоников, получавших

α-ТФ, можно определить как слабо замедленную по скорости формирования очень высокой централизации управления, но с выраженным усилением прессорных механизмов на сегментарном уровне регуляции. Вероятно, как и в контроле, сильная активация структур центрального контура регуляции направлена на обеспечение реализации прессорных реакций.

Итак, среди контрольных крыс (самцов) с исходным доминированием HF-волн в спектре ВСР выявлено 3 типа реакции на острый стресс в зависимости от исходного состояния регуляции СР: сбалансированный прессорно-депрессорный тип (у особей с вегетативным балансом), взрывной прессорно-депрессорный тип (у симпатотоников) и замедленный депрессорно-прессорный тип (у ваго-тоников). Эти типы реакции различаются по выраженности и стойкости тахикардии, изменениям ИН, скорости и степени снижения или повышения HF-волн, скорости и степени повышения VLF- и LF-волн и IC. Считается, что волны LF-диапазона сопряжены с активностью сосудодвигательного центра ствола мозга, поэтому их усиление в ходе стресса можно рассматривать как признак активации барорефлекса [3]. Происхождение VLF-волн в спектре ВСР ряд авторов связывает с эрготропных областей гипоталамуса, а также рассматривает их в качестве показателей уровня тревожности [1,11]. Известно, что гипоталамические и стволовые норадренергические нервные структуры с являются существенной частью центрального звена стресс-реализующей системы [9]. Ранее нами [8] выявлена связь VLF-волн с активностью катехоламинерги-ческих систем организма.

В отличие от контрольных животных, у крыс, получавших α-ТФ, рост ИН практически не выражен, зато быстро и сильно повышается IC, что обусловлено усилением не только LF-волн, но VLF-волн, как было показано в наших более ранних исследованиях [6]. В настоящем исследовании установлено, что на фоне α-ТФ наиболее быстрое повышение мощности медленных волн и IC происходит у особей с вегетативным балансом и сим-патикотонией. При этом самое значительное и резкое усиление VLF и LF-волн характерно для особей с вегетативным балансом, а у симпатотоников изменения более умеренные. У ваготоников резко снижается мощность HF-волн уже вначале стресса, усиление медленных волн по сравнению с контролем ускоряется и приходится на 30-ю мин ЭБС. Судя по величине IC у крыс с вегетативным балансом и ваготонией степень централизации управления СР особенно высока, заметно ниже она у крыс-симпатотоников. Эти результаты свидетельствуют о модулирующем влиянии α-ТФ на характер индивидуально-типологических реакций на острый стресс. Полагаем, что модулирующие эффекты α-ТФ являются результатом как его прямого действия на морфофункциональное состояние нейроци-тов гипоталамических ядер 10], так и опосредованного действия через метаболическую модуляцию периферического кровообращения [2].

Выводы:

-

1. У самцов нелинейных крыс контрольной группы выявлено 3 типа реакции на острый стресс в зависимости от исходного состояния регуляции СР: сбалансированный (у особей с вегетативным балансом), взрывной (у симпатотоников) и замедленный (у ваготоников).

-

2. На фоне введения α-ТФ варианты реакции на острый стресс у крыс с аналогичными типами исходного состояния регуляции СР отличаются от контрольных и определены как: взрывной с резким повышением централизации управления, но с поддержанием вегетативного баланса на сегментарном уровне регуляции (у крыс вегетативным равновесием), сбалансированный с умеренным повышением централизации управления и умеренной активацией депрессорных механизмов регуляции (у крыс с симпатикотонией) и слабо замедленный с постепенным и мощным нарастанием централизации управления и быстрым усилением прессорных механизмов на сегментарном уровне регуляции (у крыс с ваготонией).

-

3. α-ТФ оказывает модулирующее влияние на активность системных механизмов регуляции, что отражается на характере индивидуально

типологических реакций на острый стресс. Полученные экспериментальные данные еще раз подтверждает необходимость пристального внимания к приему антиоксидантных препаратов, назначение которых, вероятно, требует индивидуального подхода с учетом исходного состояния организма.

Список литературы Особенности типов реакции на острый стресс по параметрам вариабельности сердечного ритма у нелинейных крыс на фоне приёма альфа-токоферола

- Айрапетянц, М.Г. Оценка использования аэкола в предотвращении психовегетативных нарушений/М.Г.Айрапетянц, Н.В. Хаспекова//Журнал высш. Нерв. деятельности им. И.П. Павлова. 2000. Т.50, №1. С. 142-145.

- Аккизов, А.Ю. Действие природных и синтетических антиоксидантов на периферическое кровообращение человека: Автореф. дисс….канд. биол. наук/Аккизов Азамат Юсуфович. -Майкоп, 2008. 23 с.

- Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: методические рекомендации/Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, Л.В. Чирейкин и др./Вестник аритмологии. 2001. №24. С. 1-23.

- Колосова, Н.Г. Разнонаправленное влияние антиоксидантов на тревожность крыс Вистар и OXYS/Н.Г. Колосова, Н.А. Трофимова, А.Ж. Фурсова//Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2006. Т.141, №6. С. 685-688.

- Курьянова, Е.В. К вопросу о применении спектральных и статистических параметров вариабельности сердечного ритма для оценки нейровегетативного состояния организма в эксперименте//Бюлл. СО РАМН. 2009. Т. 140, №6. С. 30-37.

- Курьянова, Е.В. Влияние α-токоферола на регуляцию сердечного ритма нелинейных крыс в условиях острого стресса//Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, №1(8). С. 2068-2072.

- Курьянова, Е.В. Особенности типов регуляции сердечного ритма нелинейных крыс при длительном приеме α-токоферола//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13, №1(7). С. 1729-1733.

- Курьянова, Е.В. Влияние центральных нейромедиаторных процессов на вариабельность сердечного ритма нелинейных крыс в покое и в условиях острого стресса: к вопросу о природе очень медленноволновой компоненты спектра/Е.В. Курьянова, Д.Л. Теплый//Бюллетень эксп. биол. и медицины. 2010. Т. 149, № 1. С. 14-17.

- Пшенникова, М.Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии//В кн.: Актуальные проблемы патофизиологии. Под ред. Б.Б. Мороза. -М., 2001. 424 с.

- Теплый, Д.Л. Нейрофизиологические эффекты витамина Е. -Астрахань, ООО «ЛЕОН», 2008. 310 с.

- Соловьева, А.Д. Методы исследования вегетативной нервной системы/А.Д. Соловьева, А.Б. Данилов, Н.Б. Хаспекова//В кн. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение. Под ред. А.М. Вейна. -М.:МИА, 2003. С. 44-102.

- Azzi, A. Molecular mechanism of alpha-tocopherol action//Free Radic. Biol. Med. 2007. V. 43, N.1. P. 16-21.