Особенности транспирации у растений Pisum sativum L.

Автор: Чекалин Е.И., Амелин А.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (79), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведены многолетние полевые и вегетационные опыты по выявлению видовых особенностей транспирации у растений Pisum sativum L. , которую определяли на интактных растениях с помощью переносных газоанализаторов марки LI-6400 ХТ и GFS-3000 FL. Исследования показали, что интенсивность испарения молекул воды листьями культуры существенно зависит от погодных условий вегетации: варьировала по годам у листочков от 3,14 до 12,67 ммоль Н2О/м2с, у прилистников - от 2,25 до 13,45 ммоль Н2О/м2с. Самые низкие ее значения (2,70-3,39 ммоль Н2О/м2с) отмечены в условиях выраженного дефицита влаги и повышенной температуры воздуха, а наиболее высокие (9,76-12,91 ммоль Н2О/м2с), когда погода благоприятствовала активному росту растений. Зависимость интенсивности транспирации листьев от освещенности была выражена слабо. При увеличении инсоляции с 300 до 1000 мкмоль/м2с у листочков наблюдалось возрастание транспирации всего лишь на 5%, а при дальнейшем повышении интенсивности света отмечался ее спад - в среднем на 15%. В онтогенезе растений транспирационная активность устойчиво увеличивается вплоть до образования бобов, а затем, постепенно уменьшается по мере физиологического старения. В фазу 8 настоящих листьев интенсивность испарения воды листочками составляла 3,99, прилистниками - 4,94 ммоль Н2О/м2с, а в фазу плоского боба ее значение у данных органов растений возрастало до 9,07 и 10,42 ммоль Н2О/м2с, соответственно. Но к фазе зеленой спелости бобов она вновь уменьшалась - в среднем в 2,1 раза. Высокой активностью процесса характеризовались листочки и прилистники, прежде всего, расположенные в верхних узлах растений. На 3-м сверху интенсивность испарения воды составляла 9,55 и 11,08 ммоль Н2О/м2с, соответственно, что было на 30% и 40% больше, по сравнению с нижерасположенными.

Горох посевной, физиология растений, интенсивность транспирации, листочки, прилистники, онтогенез, фенотипическая и ярусная изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147230667

IDR: 147230667 | УДК: 635.656:581.116 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.4.31

Текст научной статьи Особенности транспирации у растений Pisum sativum L.

Вве^ение. Tранспирация слу^ит ва^ным физиологическим механизмом саморегуляции растений в обеспечении полноценного роста и развития [1, 2]. Показано, что ее активность зависит как от внешних факторов среды [3-5], так и от биологических особенностей вида [6-8], оказывая существенное влияние на уро^айность [9, 10]. Поэтому, повышение эффективности использования воды растениями составляет одну из ва^нейших проблем сельскохозяйственной практики, которую мо^но успешно решать методами селекции, проводя целенаправленный отбор генотипов с повышенной или пони^енной интенсивностью транспирации листьев растений.

Цель иссле^ований – выявление видовых особенностей транспирации фотосинтезирующих органов у растений гороха посевного ( Pisum sativum L. ).

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводились в период с 2010 по 2018 гг. в Центре коллективного пользования Орловского государственного аграрного университета имени H.В. Парахина «Генетические ресурсы растений и их использование» по совместной программе с селекционерами Федерального государственного бюд^етного научного учре^дения «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур (ФГБHУ ФHЦ ЗБК). Объектами исследований являлись растения 9 новых и перспективных сортообразцов гороха зернового использования. Опытный материал выращивали в полевых условиях на делянках площадью 7,5 м2 в 4-х кратной повторности, размещение – рендомизированное.

Оценка интенсивности транспирации проводилась на интактных растениях в ре^име реального времени с помощью портативных переносных газоанализаторов марки LI-6400 XT (СШ^) и GFS-3000 FL (Германия). Исследовались листочки и прилистники растений без видимых повре^дений вредителями и болезнями. Ре^им освещения регулировался в рабочих камерах приборов в диапазоне от 300 до 1700 ммоль/м2с. Учеты проводились в основные фазы роста с учетом ярусного располо^ения и дневного времени функционирования листьев (с 7 до 18 часов).

В статье представлены данные, полученные в контрастных условиях вегетации растений – 2010, 2011, 2017, 2018 гг.

Вегетационный период 2010 года характеризовался высоким температурным ре^имом и недостаточным количеством осадков. За весь период вегетации растений осадков выпало всего лишь 116,2 мм, что на 53% меньше среднемноголетнего их количества. При этом среднемесячная температура в вегетационный период была выше среднемноголетней на 4°С и составила 17,7°С. Особенно экстремальными для развития мезофитной культуры гороха были погодные условия июня и июля, когда растения проходили генеративный период развития. В эти месяцы осадков выпало на 56% и 76%, соответственно, меньше, по сравнению со среднемноголетней нормой.

Во многом схо^ие метеорологические условия произрастания растений отмечались и в 2011 году, хотя их экстремальность была выражена слабее, чем в 2010 году. Сумма атмосферных осадков за вегетационный период равнялась 261,5 мм, что было на 6% больше среднемноголетнего значения. Среднемесячная температура воздуха в вегетационный период находилась на уровне 15,8°С при среднемноголетней 13,7°С, то есть было жарче обычного в среднем на 2,1°С. А количество осадков в мае и июне выпало на 7% и 12% меньше среднемноголетней.

В 2017 году рост и развитие растений протекали в условиях, в основном близким к многолетним наблюдениям: в среднем за вегетационный период температура воздуха была ни^е обычного всего на 0,1ºС, а количество осадков больше на 17,7 мм.

В тоже время, в 2018 году, преимущественно, стояла жаркая и в отдельные периоды сухая погода. В этот год температура воздуха в среднем за вегетацию была выше на 2,2°С, а количество осадков ниже на 57,0 мм, по сравнению с многолетними значениями (табл. 1).

Таблица 1 - Метеорологические условия в годы проведения исследований, по данным ОГМС при ФГБНУ ФНЦ ЗБК

|

Год |

Месяц |

За период вегетации |

|||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

||

|

Температура, °С (отклонение от ср. многолетней) |

Среднее |

||||

|

2010 |

7,1 (+0,9) |

17,2 (+3,4) |

21,0 (+4,2) |

25,4 (+7,3) |

17,7 (+4,0) |

|

2011 |

6,9 (+0,7) |

15,6 (+1,8) |

19,4 (+2,6) |

21,5 (+3,5) |

15,8 (+2,1) |

|

2017 |

7,7 (+1,5) |

12,6 (-1,2) |

15,8 (- 1,0) |

18,2 (+0,2) |

13,6 (-0,1) |

|

2018 |

8,3 (+2,1) |

17,0 (+3,2) |

18,0 (+1,2) |

20,4 (+2,4) |

15,9 (+2,2) |

|

Ср. мн. |

6,2 |

13,8 |

16,8 |

18,0 |

13,7 |

|

Осадки, мм (отклонение от ср. многолетней) |

Всего |

||||

|

2010 |

20,7 (-21,3) |

43,8 (-7,2) |

31,9 (-41,1) |

19,8 (-61,2) |

116,2 (-130,8) |

|

2011 |

25,4 (-16,6) |

47,9 (-3,1) |

64,5 (-8,5) |

123,7 (+42,7) |

261,5 (+14,5) |

|

2017 |

8,7 (-33,3) |

54,0 (+3,0) |

59,8 (-13,2) |

142,2 (+61,2) |

264,7 (+17,7) |

|

2018 |

32,0 (-10,0) |

32,0 (-19,0) |

17,0 (-56,0) |

109,0 (+28,0) |

190,0 (-57,0) |

|

Ср. мн. |

42,0 |

51,0 |

73,0 |

81,0 |

247,0 |

Математическую и статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием современных компьютерных программ.

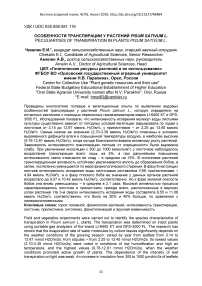

Результаты и обсу^^ение. Исследования подтвердили, что у гороха посевного, как и у других культурных видов растений [11-13], интенсивность транспирации листьев существенно зависит от погодных условий произрастания растений. Ее значение изменялось по годам вегетации от 2,70 до 12,91 ммоль Н 2 О/м2с, в том числе у листовых пластин от 3,14 до 12,67 ммоль Н 2 О/м2с, а у прилистников - от 2,25 до 13,45 ммоль Н 2 О/м2с. Существенных различий между данными фотоассимилирующими органами растений не выявлено.

Самые низкие значения транспирационной активности отмечались в 2010 и 2011 годах, когда погодные условия вегетации растений были экстремальными по тепловому и водному режиму. В эти годы в фазу плоского боба были зарегистрированы самые высокие температуры воздуха (до 28-33°С и 27-30°С, соответственно) и самое маленькое количество осадков (20,4 мм и 9,7 мм, соответственно за две декады предшествующих учету), по сравнению с многолетними значениями (48 мм), что, по-видимому, и вынудило растения столь экономно расходовать воду посредством низкого испарения ее листьями.

Самая ^е высокая интенсивность испарения воды листьями гороха была зарегистрирована в 2017 и 2018 гг., хотя ее причины, по нашему мнению, были разными. В 2017 году вегетативный рост и плодообразование у растений проходили в относительно благоприятных погодных условиях для культуры, что в целом позитивно сказалось на росте и развитии растений и, как следствие, на транспирационной активности листьев. Во время замера в фазу плоского боба температура воздуха составляла 18-19ºС, а количество осадков, предшествующих фазе плоского боба 59,8 мм.

В то^е время, в 2018 году основной причиной высокой транспирационной активности листьев, по-видимому, являлась необходимость растений защищаться от перегрева из-за высоких температур воздуха во время вегетации. В мае среднесуточные температуры воздуха были выше на 3,2ºС, в июне – на 1,2ºС, а в июле – на 2,4ºС среднемноголетних показателей, при неравномерном выпадении осадков (рис. 1).

Рисунок 1 – Интенсивность транспирации (ИT) листочков и прилистников растений гороха посевного в годы исследований, фаза плоского боба

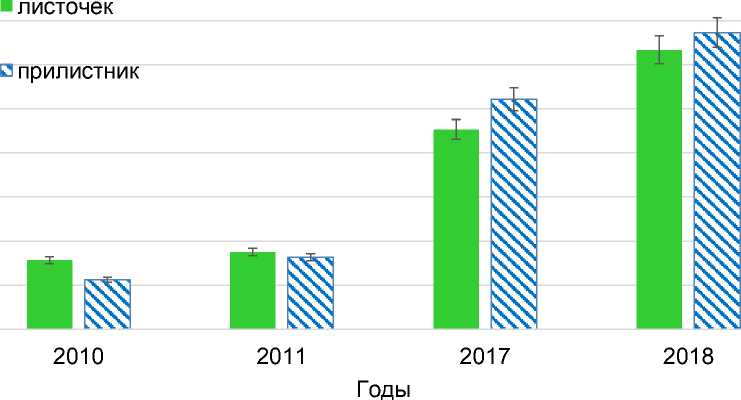

При этом, интенсивность инсоляции в меньшей степени влияла на транспирационную активность листьев растений. При увеличении освещённости с 300 до 1000 ммоль/м2с у листочков растений наблюдалось возрастание транспирации всего лишь на 5%, а при дальнейшем повышении интенсивности света отмечался да^е ее спад – в среднем на 15%. Во многом схо^ая динамика отмечена и у прилистников, за исключением того, что интенсивность их транспирации изменялась более равномерно при изменении освещения. При увеличении интенсивности света с 300 до 1000 ммоль/м2с транспирационная активность прилистников возрастала с 2,30 до 2,53 ммоль H 2 О/м2с, а при интенсивности освещения в 1500 ммоль/м2с – сни^алась до 2,48 ммоль H 2 О/м2с (рис. 2).

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

300 700 1000 1500 1700

Интенсивность освещения, ммоль/м2с

е листочек

™* •прилистник

Рисунок 2 – Интенсивность транспирации листочков и прилистников растений современных сортов гороха посевного в зависимости от интенсивности света, среднее за 2017-2018 гг.

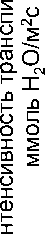

В онтогенезе растений гороха транспирационная активность листьев вначале возрастает, вплоть до массового образования плодов, а затем начинает устойчиво сни^аться, примерно в одинаковой степени как у листочков, так и у прилистников. В фазу 8 настоящих листьев интенсивность испарения воды составляла у листочков 3,99 ммоль H 2 О/м2с, прилистников 4,94 ммоль H 2 О/м2с., а во время массового плодообразования ее значение у данных органов растений была соответственно равна 9,07 и 10,42 ммоль H 2 О/м2с., тогда как в фазу зеленой спелости бобов интенсивность транспирации листьев была ни^е в среднем в 2,1 раза (рис. 3).

^ 12

8-9 лист цветение плоский боб зеленая спелость бобов

Фазы роста

Рисунок 3 – Динамика транспирационной активности листочков и прилистников в онтогенезе растений гороха посевного, среднее за 2010-2011, 2018 гг.

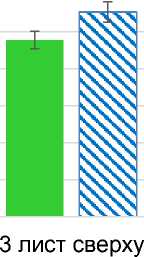

Существенно различалась транспирационная активность листьев гороха и в зависимости от их ярусного располо^ения у растений. Hаиболее высокой активностью испарения воды характеризовались, пре^де всего, листья и прилистники генеративной сферы растений: 2-3 узел сверху – 9,55 и 11,08 ммоль H 2 О/м2с; 1-й плодоносящий узел снизу – 9,57 и 9,56 ммоль H 2 О/м2с, соответственно. ^ самой низкой интенсивностью транспирации характеризовались ни^ние листья и прилистники растений – интенсивность испарения ими воды была на 30% и 40% меньше, по сравнению с вышерасполо^енными – 3 узел сверху (рис. 4).

■ листочек □ прилистник

5 лист снизу

лист на 1

плодоносящем узле

Рисунок 4 – Интенсивность транспирации листочков и прилистников у растений гороха посевного в зависимости от места их располо^ения на стебле, среднее за 2010-2011, 2018 гг.

^налогичные экспериментальные данные были получены и на других сельскохозяйственных культурах: сое [14], гречихе [13], рапсе [15] и т.д.

Tакой характер ярусной изменчивости транспирации листьев был выявлен у различных видов растений еще в начале прошлого столетия и связан с особенностями их морфоанатомического строения [16]. В научной литературе он известен как закон Заленского [17].

Hами было показано, что ни^ние листья растений имеют низкую транспирационную активность по сравнению с вышерасполо^енными вследствие низкой устьичной проводимости из-за большего физиологического возраста.

В течение суток максимальное значение интенсивности транспирации было отмечено в утренние и вечерние часы: в 8:00 по московскому времени ее значение было равно: у листочков 6,04, у прилистников – 5,62 ммоль H 2 О/м2с; а в 18:00 – 10,53 ммоль H 2 О/м2с; у прилистников – 5,62 и 5,41 ммоль H 2 О/м2с, соответственно. ^ самые низкие ее показатели зафиксированы в период с 10:00 и до 16:00 по московскому времени: у листочков изменяясь в диапазоне от 2,16 до 3,23 ммоль H 2 О/м2с, а у прилистников – от 2,55 до 2,86 ммоль H 2 О/м2с (рис. 5).

|

s =r ro CL c ° 0.4 H T1 о о о о н о т CD н т |

12 10 ^* • прилистник листочек 8 6 4 2 0 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Время суток, час |

Рисунок 5 – Интенсивность транспирации листочков и прилистников растений гороха посевного в зависимости от времени суток, 2018 г.

Установленная динамика интенсивности транспирации листьев в течение дня, очевидно, обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для роста и развития растений, особенно их фотосинтетической деятельности, за счет которой создается до 95% сухого вещества [18]. По нашим наблюдениям, в утреннее (с 8 до 11 часов) и вечернее (с 17 до 22 часов) время растения гороха не испытывают дефицита ни в тепле, ни во влаге, ни в солнечном свете. Благодаря высокой фотосинтетической и транспирационной активности, они интенсивно растут и развиваются, в отличие от обеденного и полуденного времени, когда отмечается наиболее экстремальная для культуры температура воздуха (превышает 25ºС) и высокое солнечное освещение (до 90 тыс. люкс и выше), что приводит к резкому падению не только интенсивности испарения воды в целях ее экономии, но фотосинтетической активности [19].

Выво^ы. Исследование видовых особенности гороха посевного показало, что интенсивность транспирации растений культуры зависит от погодных условий вегетации, фазы роста, времени суток и ярусного располо^ения листьев, что необходимо учитывать в селекции при оценке и отборе исходного материала.

Список литературы Особенности транспирации у растений Pisum sativum L.

- Тимирязев К.А. Избранные сочинения Т.1. М.: Государственное издание сельскохозяйственной литературы, 1957. 274 с.

- Мушинская О.А., Рябинина З.Н., Мушинская Н.И. Транспирация как составная часть водного режима растений и ее изучение у видов рода Populous L. // Вестник ОГУ. 2007. № 6. С. 95-99.

- Седельникова Л.Л. Анатомическое строение эпидермы листа у растений семейства Hyancinthaceae и Liliaceae // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4. С. 132-136.

- Нехайченко Д.В., Кокшеева И.М., Кислов Д.Е. Изменчивость эпидермальных структур листа Hydrangea paniculata (Hydrangeaceae) в условиях культуры // Вестник КрасГАУ. 2014. № 12. С. 52-57.

- Сафаралихонов А.Б., Худоёрбеков Ф.Н., Акназаров О.А. Влияние предпосевного УФ-облучения семян растений пшеницы на их последующий рост и интенсивность транспирации листьев // Доклады Академии Наук Республики Таджикистан. 2016. Т. 59. № 7-8. С. 344-349.