Особенности учёта статистического характера функционирования системы защиты информации

Автор: Щербаков Евгений Сергеевич, Корчагин Павел Викторович

Рубрика: Информатика и вычислительная техника

Статья в выпуске: 1-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье дано эмпирико-теоретическое обоснование необходимости применения теории возможностей для корректного учёта статистической неопределённости, характеризующей функционирование систем защиты информации ( СЗИ ).

Информационная защита, защищаемый объект, фактор неопределённости, эксперимент, вероятность обнаружения

Короткий адрес: https://sciup.org/148160241

IDR: 148160241 | УДК: 519.87(075.8)

Текст научной статьи Особенности учёта статистического характера функционирования системы защиты информации

ВЕСТНИК 2016

Информационная защита устройств электронной вычислительной и коммуникационной техники (УЭВКТ) основывается на положениях и требованиях существующих законов, стандартов и нормативно-методических документов по защите от несанкционированного доступа (НСД) к информации и, прежде всего, положениям, изложенным в Доктрине [1].

Если в текущий момент времени на вход УЭВКТ воздействует k -й источник информационных угроз, то СЗИ с задержкой по времени Тзад нейтрализует угрозы с вероятностью, определяемой на этапе сертификации СЗТ. Для эффективного функционирования защищаемого объекта необходимо одновременное выполнение двух условий:

- во-первых, СЗИ j -го типа должна обеспечивать защиту информации с вероятностю не ниже требуемой вероятности обнаружения и нейтрализации угрозы i -го типа:

V i e I a V j е J Р"И > ртреб , (1) где I - множество типов информационных угроз;

J - множество типов СЗИ, использование которых допустимо на защищаемом объекте;

р СзИ — эффективность защиты информации с помощью СЗИ j -го типа при нейтрализации угрозы i -го типа;

P треб — требуемая эффективность защиты информации от угрозы i -го типа;

- во-вторых, время задержки выполнения k-ой функции системы, обусловленное применением СЗИ j-го типа, должно быть меньше допу- стимого:

задерж ДОП τ ijk ≤ τ к

где T ijk р - время задержки выполнения k -ой функции защищаемого объекта, обусловленное применением СЗИ j -го типа при угрозе i -го типа;

тДОП - допустимое время задержки выполнения k-ой функции защищаемого объекта, то есть время задержки, несущественно влияющее на эффективность функционирования защищаемого объекта, например КСА КП частей и соединений ВКС.

В ходе испытаний УЭВКТ, входящих в состав аппаратуры КП частей и соединений ВКС, проводится проверка выполнения условия (2). Проведение указанной проверки сопряжено с наличием существенного фактора неопределённости. Дело в том, что величина τ jзkадерж является случайной и существенно зависит от условий обстановки, в которой реализуется выполнение k-ой функции системы УЭВКТ. Поэтому можно говорить о вероятности выполнения условия (2).

В ходе испытаний достаточно просто оценить среднее значение величины задержки по формуле:

—задерж 1 X ' N jk —задерж

T jk = t^L n = 1 j ’

N jk

где Эkинтегр - интегральная оценка эффективности k -го СЗИ.

Приведённый порядок оценки эффективности функционирования СЗИ на первый взгляд кажется вполне элементарным и не вызывающим принципиальных трудностей. Однако главная методологическая трудность в реализации предложенного подхода кроется в оценке вероятно-Р^ гарант ijk (...). Для расчёта указанной вероятно сти требуется знать закон распределения оценки

задерж где τ jзkаерж - среднее значение величины τ

полученное в ходе испытаний;

задерж задерж

τ jkn - оценка значения τ jk

задерж jk ,

, полученная

в ходе n -го эксперимента в процессе испытаний;

N jk - количество экспериментов, связанных с оценкой τ j з k адерж в ходе испытаний.

j задерж

Но так как величина τ jk является случайной и существенно зависит от контекста обстановки, то реально условие (2) может интерпретироваться только с помощью вероятностной оценки:

q п гарант задерж ^ _0пп । рСИИ -^ ттбеб

Э Цк = P ijk ( Т jk - Т к I P ij - P i ), ()

где Эijk - оценка эффективности СЗИ j -го типа при о бслуживании функции УЭВКТ к -го типа;

Pijгkарант (...) - оценка гарантированной условной вероятности выполнения условия (2) при выполнении условий (1) и (2).

Так как одно и то же СЗИ (или комплекс СЗИ) используется для защиты УЭВКТ, выполняющих широкий спектр функций, то возникает необходимость формирования интегрального показателя эффективности j -го типа СЗИ. В качестве такого показателя может использоваться следующий:

случайной величины времени задержки τ j з k адерж К сожалению, практика определения указанного

.

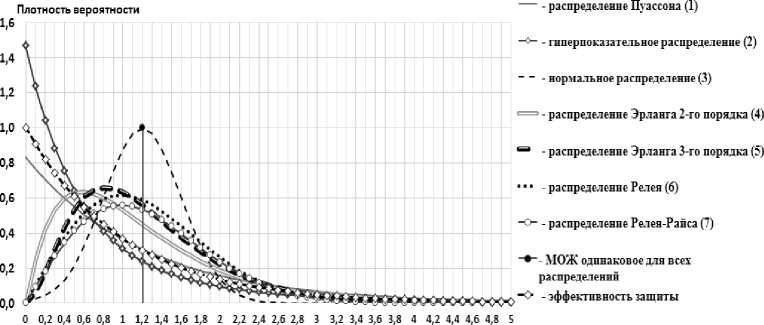

закона характеризуется одним неприятным обстоятельством, а именно: при условии выбора в качестве априорных гипотез одного из законов распределения (рис. 1) исследователь сталкивается с ситуацией, когда при использовании критерия Пирсона ( х 2 -критерия ) при заданной вероятности ошибки второго рода меньшей 0,1 ни один из законов не адекватен статистическим данным. Зато при заданной вероятности ошибки второго рода не меньшей 0,3 все приведённые выше законы становятся вполне адекватными, но, одновременно с этим, дают принципиально отличающиеся друг от друга оценки (5). Наращивание количества экспериментальных данных ситуацию не исправляет. Представленные данные свидетельствуют о том, что время задержки является величиной неопределённой, но не подчиняется закону больших чисел. Стабилизации экспериментального закона распределения при росте количества реализаций не происходит. Данное обстоятельство свидетельствует о том, чт за о де са ж ми оценки параметров случайных величин τ jk р не соответствуют аксиомам Колмогорова, определяющих понятие «случайная величина». То есть, величина τ j з k адерж является неопределённой, но закон её распределения не может быть выявлен.

ВЕСТНИК 2016

Q интегр IQ Q k max vieIaVjeJ (чУцk, 21 k ,••■ ijk Л

Время реакции и задержки в уел. ед. времени

Рис. 1. Графики типовых законов распределения, наиболее адекватно описывающих экспериментальные распределения величины времени задержки τ j з k адерж

Информатика и вычислительная техника

Результаты экспериментальных исследований оценок времени задержки ставят под сомнение целесообразность применения вероятностных методов при исследовании свойств систем защиты информации и указывает на необходимость использования для исследования факторов неопределённости, сопряжённых с исследованием свойств систем защиты информации альтернативных методов, например методов теории возможностей [2].

Список литературы Особенности учёта статистического характера функционирования системы защиты информации

- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.//Российская газета. 2000. 28 сентября.

- Пытьев Ю.П. Возможность как альтернатива вероятности. Математические и эмпирические основы, применение. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.