Особенности управления конкурентоспособностью промышленного предприятия

Автор: Бабайлова Ю.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена проблема управления конкурентоспособности промышленного предприятия, поставлена цель управления конкурентоспособностью, а также определены объект и субъекты управления конкурентоспособностью предприятия. Рассмотрены управленческие функции и принципы управления конкурентоспособностью предприятия. Также описаны средства повышения конкурентоспособности предприятия и выделена методика оценки конкурентоспособности предприятия.

Управление конкурентоспособностью, цель, объект и субъекты конкурентоспособности, управленческие функции, принципы управления конкурентоспособностью, повышение конкурентоспособности

Короткий адрес: https://sciup.org/140107257

IDR: 140107257

Текст научной статьи Особенности управления конкурентоспособностью промышленного предприятия

Особенности управления конкурентоспособностью промышленного предприятия

Управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой определенный аспект менеджмента предприятия, направленного на формирование, развитие и реализацию конкурентных преимуществ и обеспечение жизнеспособности предприятия как субъекта экономической конкуренции.

Современная концепция управления конкурентоспособностью предприятия опирается на использовании базовых положений науки управления, соответственно которым основными элементами системы управления является цель, объект и субъект, методология и принципы, процесс и функции управления.

Целью управления конкурентоспособностью предприятия является обеспечение жизнеспособности и постоянного функционирования предприятия при любых экономических, политических, социальных и других изменениях в его внешней среде.

Управление конкурентоспособностью предприятия должно быть направленным на:

-

1. нейтрализацию (преодоление) или ограничение количества негативных (деструктивных) факторов влияния на уровень конкурентоспособности предприятия путем формирования защиты против них;

-

2. использование позитивных внешних факторов влияния для наращивания и реализации конкурентных преимуществ предприятия;

-

3. обеспечение гибкости управленческих действий и решений – их синхронизации с динамикой действия негативных и позитивных факторов конкуренции на определенном рынке.

Объектом управления конкурентоспособностью предприятия является уровень конкурентоспособности, необходимый и достаточный для обеспечения жизнеспособности предприятия как субъекта экономической конкуренции.

Субъектами управления конкурентоспособностью предприятия является определенный круг лиц, что реализуют его (управление) цель:

-

1. владелец предприятия, который при любых условиях должен принимать непосредственное участие в формировании стратегических целей и заданий предприятия, связанных с экономическими интересами и финансовыми возможностями владельца;

-

2. высший управленческий персонал предприятия (директор, заместители директора и руководители тех подразделов предприятия, что формируют цепь ценностей предприятия);

-

3. линейные менеджеры операционных подразделов предприятия, которые являются ответственными за эффективную реализацию планов действий по обеспечению надлежащего уровня конкурентоспособности;

-

4. менеджеры-экономисты консалтинговых фирм, что привлекаются на предприятие на платной основе для разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности;

-

5. государственные и ведомственные управленческие структуры и органы, полномочие которых определяются соответствующими нормативными документами.

Методологической основой управления конкурентоспособностью предприятия являются концептуальные положения современной экономической и управленческой теории, в частности - ключевые положения теории рынка, теории конкуренции и конкурентных преимуществ, концепции стратегического управления, современной управленческой парадигмы, а также базовые принципы и прикладные инструменты, наработанные в рамках современных управленческих подходов, в частности – процессного, системного, ситуационного.

С позиции процессного подхода управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой процесс реализации определенной совокупности управленческих функций - целеполагание, планирования, организации, мотивации и контроля деятельности по формированию конкурентных преимуществ и обеспечению жизнедеятельности предприятия как субъекта экономической деятельности. При этом:

-

- функция “целеполагание” обусловливает ориентацию управления конкурентоспособностью предприятия на достижение определенных целей, под которыми понимается будущий уровень

конкурентоспособности объекта управления, которого предусматривается достичь;

-

- функция “планирования” предусматривает формирование стратегии и тактики реализации целей и заданий, разработку программ, составления планов и графиков реализации отдельных мероприятий наращивания конкурентоспособности как в целом по предприятию, так и по его отдельным структурным подразделениям;

-

- функция “организация” обеспечивает практическую реализацию принятых планов и программ; с ней связанные вопросы распределения материальных, финансовых и трудовых ресурсов между отдельными направлениями операционной деятельности; также в процессе организационной деятельности обеспечивается необходимая согласованность действий операционных подразделов и отдельных специалистов в реализации принятых планов;

-

- функция “мотивация” обеспечивает использование мотивационных (как экономических, так и психологических) регуляторов активности субъектов управления конкурентоспособностью предприятия;

-

- функция “контроль” обеспечивает наблюдение и проверку соответствия достигнутого уровня конкурентоспособности предприятия потребованным; предусматривает разработку стандартов для контроля в виде системы количественных показателей, что дают возможность проверить результативность процесса реализации произведенных планов и программ, или их отдельных мероприятий, своевременно вносить изменения, которые способствуют достижению поставленной цели предприятия.

К базовым принципам управления конкурентоспособностью следует отнести:

-

- принцип единства теории и практики управления конкурентоспособностью предприятия – этот принцип предусматривает, что любое релевантное управленческое решение должно отвечать логике, принципам и методам управления конкурентоспособностью и решать по крайней мере одно из практических заданий;

-

- принцип системности управления – этот принцип предусматривает рассмотрение любого объекта как системы; системный подход дает возможность учесть все необходимые взаимосвязи и взаимодействия в системе управления, позволяет при постановке целей всесторонне взвешивать факторы и направлять механизмы управления на достижение поставленных целей;

-

- принцип научной обоснованности управление – этот принцип предусматривает учет при формировании системы управления конкурентоспособностью экономических законов и закономерности развития, применения научных подходов (в частности - процессного,

системного, ситуационного) и методов моделирования, что способствуют повышению стабильности функционирования системы управления;

-

- принцип ранжирование объектов управления за их важностью – этот принцип требует определения важности, весомости, ранга объектов (проблем, факторов) за их эффективностью, актуальностью, масштабностью, степенью риска; поскольку ресурсы предприятия всегда ограничены, поэтому сначала они должны укладываться в решение наиболее более важных проблем повышения конкурентоспособности;

-

- принцип многовариантности – этот принцип предусматривает генерацию альтернативных вариантов развития событий;

-

- принцип сопоставимости управленческих решений при анализе их вариантов – этот принцип предусматривает, что альтернативные варианты управленческих решений относительно тех или других вариантов развития событий приводятся до сопоставимого вида по параметрам реалистичности, приемлемости последствий реализации, соответствия имеющимся ресурсам предприятия, времени, качества, масштаба, риска и неопределенности, условий воплощения и тому подобное; выбор наиболее эффективного варианта управленческого решения осуществляется с учетом реалий функционирования предприятия;

-

- принцип сохранения и развития конкурентных преимуществ предприятия – этот принцип предусматривает обязательность проявления сильных и слабых сторон объекта управления, на основе чего появляется возможность формировать эффективную конкурентную стратегию и добиваться преимуществ данного предприятия в той или другой сфере деятельности в сравнении с конкурентами;

-

- принцип рыночной ориентации – этот принцип предусматривает, что определяющим моментом развития предприятия должны выступать возможности, что инициируются изменениями внешней среды его функционирования, в частности – развитием спроса и потребностями рынка;

-

- принцип целевой направленности – этот принцип диктует необходимость соответствия программ повышения конкурентоспособности предприятия целям его конкурентной стратегии;

-

- принцип комплексности – этот принцип предусматривает охватывание и интеграцию в единственный поток потенциала роста конкурентоспособности, который содержится во всех функциональных аспектах деятельности предприятия;

-

- принцип гибкости – этот принцип предусматривает возможность стратегического маневрирования на рынке у раза принципиальных изменений его параметров и появления принципиально новых угроз и возможностей развития предприятия;

-

- принцип этапности – этот принцип предусматривает, что процесс разработки и реализации конкурентных стратегий предприятия должен быть регламентирован процедурно и во времени. [1]

Процесс управления конкурентоспособностью предприятия включает у себя следующие действия: мониторинг конкурентной среды и оценку конкурентной ситуации в отрасли и на рынке; диагностика конкурентоспособности предприятия и его основных соперников; конкурентное позиционирование предприятия – выбор стратегических хозяйственных подразделов с преимуществами в конкурентной борьбе; разработка концепции и стратегии управления конкурентоспособностью предприятия; реализация конкурентной стратегии предприятия.

Процесс повышения конкурентоспособности нуждается в учете специфики взаимосвязи как между элементами организации, так и с их окружением, и представляет собой процесс принятия решений (включая цели, методы, планы) по достижению целей повышения конкурентоспособности. При этом менеджмент предприятия должен:

-

- объективно оценивать существующее положение организации;

-

- определять концепцию повышения конкурентоспособности;

-

- доводить необходимость изменений;

-

- наглядно представлять и объяснять ожидаемые результаты

совершенствования деятельности.

Управление конкурентоспособностью представляет собой образом организованный комплекс работ, направленный на решение задания повышения конкурентоспособности продукции и/или предприятия, выполнение которого ограничено во времени, а также связано с потреблением конкретных финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Управление конкурентоспособностью – это искусство координации человеческих и материальных ресурсов в течение разработки и реализации программы повышения конкурентоспособности для достижения определенных в программе результатов относительно состава и объема работ, стоимости, времени, качества, целевого уровня конкурентоспособности и уровня удовлетворения участников программы.

Успешное выполнение поставленных целей оценивается по совокупности установленных на этапе разработки критериев:

-

а) сроки завершения программы,

-

б) стоимость и бюджет,

-

в) качество выполнения работ и специфика требований к

результатам,

-

г) степень удовлетворения заказчиков.

В основе управления разработки мероприятий и их реализацией лежат следующие принципы:

-

а) соединение единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий представителей групп для общего принятия решений;

-

б) наделение руководителей полномочиями и ответственностью при принятии решений;

-

в) организация единого управления на всех стадиях работы;

-

г) соблюдение сроков и сбалансированности ресурсов;

-

д) комплексный учет интересов всех привлеченных и заинтересованных сторон.

Участниками данного процесса, направленного на повышение конкурентоспособности предприятия могут выступать:

-

1. Главный участник – это Заказчик, то есть будущий владелец и пользователь результатов программы (для программы повышения конкурентоспособности предприятия Заказчиком чаще всего выступают владельцы предприятия и/или высшее звено менеджмента).

-

2. Инвестор – это сторона, которая вкладывает денежные ресурсы в программу (может быть одним лицом с Заказчиком).

-

3. Проектировщик – разработчик проектно-отчетной документации.

-

4. Поставщик, который отвечает за материально-техническое обеспечение.

-

5. Подрядчик – юридическое лицо, которое несет ответственность за выполнение работ согласно с контрактами.

-

6. Консультант.

-

7. Руководитель – это обычно проект-менеджер, то есть, физическое лицо, которому Заказчик делегирует полномочие по руководству работами по программе (проекта) (планирование, контроль и координирования работ участников программы).

-

8. Команда – это организационная структура под руководством менеджера, которая создается с целью эффективного достижения ее целей.

-

9. Банк – как инвестор (один ли из основных инвесторов).

Среди основных средств повышения конкурентоспособности предприятия можно выделить:

-

- промышленный инжиниринг: компьютеризация и автоматизация

процессов на предприятии, обеспечение гибкости производственного процесса;

-

- организационное развитие;

-

- экономические средства: управление запасами, финансами;

-

- бихевиористические средства.

Одним из эффективных средств повышения конкурентоспособности является применение информационных технологий, которое позволяет сократить время в десятки раз, особенно при исследованиях, проектировании, разработке документации, модельных испытаниях, а фактор опережения во времени является одним из самых важных в конкурентной борьбе. Автоматизация бизнес-процессов, применение гибких производственных систем кроме повышения производительности и конкурентоспособности способствует и решению социальных проблем (высвобождает человека от однообразного физического труда и превращения ее у творческого участника производственного процесса).

Под организационным развитием понимают внедрение новых прогрессивных методов организации бизнес-процессов, технологий, способных революционизировать процессы, и даже создать принципиально новые направления деятельности.

Важным заданием повышения конкурентоспособности является также сокращение длительности производственно-коммерческих циклов.

Под бихевиористическим развитием организации понимают изменение поведения ее сотрудников и их взаимоотношений. Развитие человеческих отношений и обновление организации на основе широкого участия персонала в управлении, личной его заинтересованности и удовлетворенности результатами бизнес-процессов и моральным климатом в организации является или не основным средством повышения конкурентоспособности.

Основными сферами повышения конкурентоспособности выступают:

-

- управление инновациями и технологиями;

-

- процесс производства;

-

- использование информации;

-

- управление человеческими ресурсами;

-

- управление изменениями и тому подобное.

В сфере технологий весомые резервы повышения конкурентоспособности охватывают: исключение дублирования в исследованиях с целью избегания лишних расходов, установившееся финансирование государственного заказа на исследование и реализацию национальных целевых программ, совместные работы с зарубежными инвесторами и фирмами. Ввод инноваций способствует достижению рыночных конкурентных преимуществ благодаря опережению конкурентов во времени.

Перспективными направлениями повышения конкурентоспособности в производстве является: совершенствования использования оборудования, материалов и энергии, а также организации процесса производства, улучшения качества и своевременности получения информации всеми звеньями производственного процесса.

Активизация человеческого фактора в повышении конкурентоспособности сопровождается изменением системы организационных ценностей и правил поведения в целом и улучшением отношения к выполняемой работе отдельных работников в частности. Кадры являются крайне важным капиталом предприятия, а их обучение как краткосрочный систематический процесс, направленный на совершенствование умений и навыков, предназначен для решения заданий конкурентоспособности, способствует в том числе снижению социальной напряженности, улучшению внутриорганизационного климата.

К основным способам повышения конкурентоспособности можно отнести:

основательное изучение запросов потребителей и анализ конкурентов;

-

- обоснованная рекламная политика;

-

- создание новой продукции;

-

- улучшение качественных характеристик продукции;

-

- модернизация оборудования;

-

- всестороннее снижение расходов;

-

- совершенствование обслуживания в процессе купли и

- послепродажного сервиса и тому подобное.

Быстрые изменения внешней среды предприятий стимулируют появление новых методов, систем и подходов к управлению конкурентоспособностью.[2] Наиболее полными (комплексными) и универсальными количественными методиками оценки конкурентоспособности предприятия, с нашей точки зрения, можно считать методики И.В. Гладышевой и В.А. Мошнова. [3,4] В достижении конкурентоспособности центральное место принадлежит оценке.

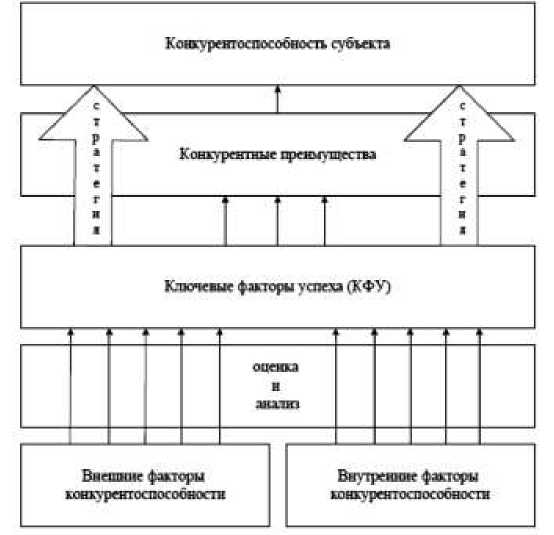

Рисунок 1 - Механизм превращения факторов конкурентоспособности в конкурентные преимущества [5]

Так, на рисунке 1 представлен механизм превращения факторов конкурентоспособности в конкурентные преимущества, которые, в конечном итоге, способствуют достижению конкурентоспособности субъекта конкурентных отношений. Факторы конкурентоспособности делятся на внутренние и вешние - в зависимости от источника их возникновения. В выявлении этих факторов огромную роль играют модели структурного анализа М. Портера - ценностная цепочка, 5-факторная модель, конкурентный ромб. Далее среди этих факторов выделяются ключевые факторы успеха (КФУ) на основе их дальнейшей количественной оценки, а также корреляционного, факторного и других видов статистического анализа. КФУ, в свою очередь, являются источником конкурентных преимуществ, а конкурентные преимущества способствуют достижению конкурентоспособности.

Оценка и анализ должны проводиться регулярно для того, чтобы своевременно учитывать изменения конкурентной среды, а также внутреннего состояния предприятия, стратегических задач повышения конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности, и могут служить основой для комплексного подхода по дальнейшей разработке и построению модели управления конкурентными преимуществами предприятия. Инструментарием для разработки и построения модели может служить применение математического моделирования, позволяющего выявить особенности функционирования экономического субъекта, и на основе этого предсказывать будущее его поведение при изменении каких-либо параметров. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз.

Данная схема лежит в основе решения. Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что требует совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в «суровых условиях действительности» и его последующего эффективного развития.