Особенности управления социальной инфраструктурой

Автор: Локоть Денис Игоревич

Журнал: Электронный экономический вестник Татарстана @eenrt

Рубрика: Социальные исследования

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается сущность управления социальной инфраструктурой. Также продемонстрирована значимость управления в преодолении барьеров, присущих социальной инфраструктуре. Приведены этапы в построении системы управления инфраструктурой в социальной сфере. Исходя из этапов, обнаружены особенности эффективного управления, а также сложности его реализации. Представлена необходимость формирования четкого механизма управления, способствующего выстраиванию положительных тенденций в развитии социальной инфраструктуры, в дальнейшем и национальной экономики в целом.

Социальная инфраструктура, управление социальной инфраструктурой, этапы управления, составляющие социальной инфраструктуры, механизм социальной инфраструктуры

Короткий адрес: https://sciup.org/143177876

IDR: 143177876

Текст научной статьи Особенности управления социальной инфраструктурой

Инфраструктура социальной сферы является совокупностью экономических, нормативно-правовых, ресурсных, информационных взаимоотношений, которые направлены на удовлетворение массовых

Электронный экономический вестник №2 (апрель-май 2021 года) потребностей населения, путем реализации дифференцированных услуг, основанных на применении научно-технических тенденций.

Инфраструктура социальной сферы должна развиваться не только на основе научно-технических достижений, необходимо также присутствие интеграции глобального и регионального потенциала и разнообразности ресурсов.

Принято разделять инфраструктуру социальной сферы на три части: функциональную, обеспечивающую, социальную.

Первая выполняет функции, связанные с систематизированным, объективным исследованием на регулярной основе состояния социальной инфраструктуры (маркетинг, мониторинг, учет и аудит).

Обеспечивающая деятельность включает в себя все необходимые разновидности деятельности, которые обеспечивают бесперебойное функционирование социальной инфраструктуры как системы. К данной разновидности принято относить кадровую, нормативно-правовую, информационную, финансовую и др. деятельность.

Непосредственно социальная сфера объединяет все хозяйствующие субъекты, деятельность которых направлена на реализацию услуг, связанных с обеспечением потребительских запросов населения.

Последняя сфера в современных условиях во многом зависит от положительных тенденций уровня жизни населения, от состояния конкурентоспособности национальных и региональных отраслей экономики, а также от совокупности внешних изменений.

Следовательно, уровень развития социальной инфраструктуры выступает основным показателем, отражающим социально-экономическое развитие страны. Социальная инфраструктура, создаваясь в рамках сложных общественно-экономических процессов, способна проецировать основные проблемы, связанные с развитием социальной сферы.

Социальная инфраструктура включает в себя множество отраслей, в которых действуют учреждения с отличными друг от друга формами собственности. Это сложные внутренние системы со специфическими условиями функционирования, общей целью которых является формирование всех необходимых условий для жизнедеятельности общества и максимального развития человеческого потенциала.

К общепринятым отраслям социальной инфраструктуры относят системы образования, здравоохранения, спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта [1].

Каждая система имеет свои отличительные характеристики, которые отображаются в ее деятельности и внутренних преобразованиях.

Управление в данном случаем играет важную роль, так как уже понятно, что столь обширный комплекс социальных сфер требует более тщательного, внимательного, конкретизированного изучения каждой из его составляющих.

Сама система управления социальной инфраструктурой формируется в зависимости от входящих в распоряжение территорий и глубины влияния [2].

На данный момент государство вводит разноуровневые меры по улучшению и стабилизации положения социальной инфраструктуры. С целью этого принимаются различные стратегии и реализовываются утвержденные федеральные целевые программы и национальные проекты.

Инфраструктурное обеспечение территориальных субъектов и совершенствование данного процесса должно базироваться на сформированной ранее дифференциации региональных особенностей.

Целевые программы созданы для их пользования в системе эффективного управления социальными процессами в муниципальных образованиях. Программно-целевой метод обусловлен реализацией одновременно двух типов процессов интеграции.

Пространственный процесс объединяет усилия субъектов, функционирующих в различных отраслях, муниципальных образованиях, или имеющих различные формы собственности.

Временной процесс основывается на необходимости достижения четкой последовательности и единства различных этапов (стадий) общего процесса движения к конечной цели, предусмотренной программой.

Органы местного самоуправления в рамках своей компетенции реализуют всестороннюю деятельность по управлению социальными процессами на отдельно взятой территории. Следовательно, практическое применение многих федеральных и региональных программ выполняется именно на муниципальном уровне [3].

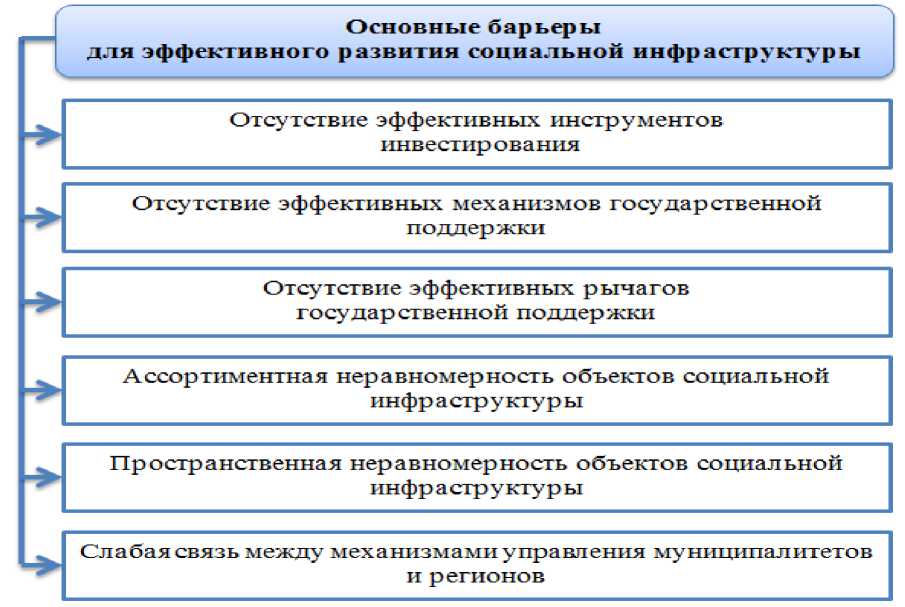

Однако присутствие следующих барьеров, представленных на рис. 1, оказывает сильное влияние на эффективное развитие социальной инфраструктуры.

Рис. 1. Основные барьеры для эффективного развития социальной инфраструктуры (составлено автором)

В связи с этим, управление социальной инфраструктурой требует дальнейших фундаментальных исследований, которые будут включать всесторонний анализ с дифференцированными подходами к регулирующему воздействию.

Первоначальный этап управления должен четко отражать понятийный аппарат той самой составляющей комплекса социальной инфраструктуры. Благодаря системному и гносеологическому подходам, возможно явственно отследить причинно-следственные связи, тенденции и проблемы, с целью дальнейшего предотвращения негативных процессов. Однако формирование методологической базы не должно выступать основой в решении проблемы, а лишь являться вспомогательным инструментом [4].

Еще одним немаловажным этапом управления является этап определения уровня развития инфраструктуры в социальной сфере с четким ранжированием факторов, оказывающих на нее влияние. В рамках данного этапа проводится всесторонний анализ факторов, сдерживающих дальнейшее развитие, а также изучение последствий от принятых решений.

Следующим выступает этап, который базируется на предыдущем. В рамках данного этапа происходит выявление ключевых тенденций развития социальной инфраструктуры. Затрагивая вопросы функционирования

Электронный экономический вестник №2 (апрель-май 2021 года) государственного и регионального регулирования, выстраиваются общие концепции развития социальной инфраструктуры. Однако долгосрочные планы, должны быть подкреплены краткосрочными регулярными управленческими действиями, которые в экстренных случаях послужат неким «спасательным кругом» и обеспечат гибкость функционирования системы [5].

Этап разработки прогнозов развития и состояния социальной инфраструктуры включается в формирование государственных, региональных, а также муниципальных программ.

Совокупность и реализация всех этапов и дальнейшее функционирование комплекса отраслей социальной сферы требует значительного финансирования и государственной поддержки. Под финансированием подразумевается обеспечение отраслевых предприятий финансовыми ресурсами, направленными для поддержания производственного процесса, а также улучшения качества производства продуктов потребления, влияющих на условия и уровень жизни населения [6].

Учитывая значительные затраты на финансирование данных предприятий и важность их нормального функционирования для населения региона и страны, формируется приоритетность государственного финансирования отраслей социальной инфраструктуры [7].

Принимая все вышесказанное во внимание, можно свидетельствовать о необходимости дальнейших фундаментальных преобразований процессов управления социальной инфраструктуры с целью ее гармоничного развития. Также выявление барьеров, препятствующих нормальному функционированию социального комплекса, дает почву для проведения дальнейших преобразований и внедрения оптимизационных процессов во всех отраслях социальной инфраструктуры. Следовательно, для эффективной реорганизации системы управления социальной инфраструктуры должен служить четко сформированный и подкрепленный законодательством механизм, применяя и следуя которому на каждом этапе управления будет достигаться максимальный результат.

Список литературы Особенности управления социальной инфраструктурой

- Локоть Д.И. Важнейшие составляющие социальной инфраструктуры // Электронный экономический вестник Татарстана. - 2021. №1.

- Коваленко, С.И. Управление социальной инфраструктурой региона: учебник / И.И. Иживченко, П.А. Ленцов. - М.: ИФРА-М, 2015. - 745 с.

- Торопов Д.И. Программноцелевой подход к решению социальных проблем российского села // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2014. №5 С.54-56

- Попович Анфиса Александровна Особенности управления социальной инфраструктурой // StudNet. 2020. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-sotsialnoy-infrastrukturoy (дата обращения: 13.06.2021).

- Алиева, Гоззал. Особенности развития социальной инфраструктуры / Гоззал Алиева. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2019. -№ 4 (242).

- Safiullin, M.R.; Kadyrov, A.R.; Galeeva, G.M. INFRASTRUCTURE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS // REVISTA GENERO & DIREITO Том: 9 Выпуск: 2 Страницы: 773 - 781

- Кондратьев, В. Б. Инфраструктура как фактор экономического роста / В.Б. Кондратьев // Рос. предпринимательство. 2010. № 11. Вып. 2 (171). С. 29-36.