Особенности уровня и структуры смертности по причинам в Республике Коми

Автор: Попова Лариса Алексеевна, Зорина Елена Николаевна, Суховеенко Наталья Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 4 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Заметный рост смертности населения в условиях пандемии COVID-19 актуализирует исследования в области смертности и продолжительности жизни. В статье сравниваются динамика и уровень смертности от основных причин смерти в России и Республике Коми в преддверии пандемии. Цель исследования - выявление региональных возможностей повышения продолжительности жизни за счет особенностей структуры смертности по причинам. Исследование проведено на основе официальных данных Росстата за период 1990-2019 гг., характеризующийся разнонаправленными тенденциями продолжительности жизни. Использованы методы системного, статистического и динамического анализа, сравнения. Основной гипотезой исследования является предположение о наличии значительных региональных резервов роста продолжительности жизни за счет специфики смертности по причинам. Установлено, что в России целом рассматриваемый период характеризуется снижением смертности от болезней органов дыхания, внешних причин и болезней системы кровообращения, в Коми - только от группы внешних причин. При этом уровень смертности от внешних причин и ее доля в структуре смертности остаются в республике значительнее, чем в среднем по стране, это по-прежнему представляет главный резерв увеличения продолжительности жизни. Произошло сближение с общероссийскими параметрами уровня и доли смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые прежде выгодно отличали регион. Республика Коми характеризуется заметно более неблагоприятными динамикой и уровнем смертности от болезней органов пищеварения и от новообразований. К началу пандемии республика подошла с худшей ситуацией со смертностью от болезней органов дыхания, но с более благополучной - от инфекционных и паразитарных заболеваний. Регион располагает резервами повышения продолжительности жизни практически по всем основным причинам смертности. Новизна и практическая значимость исследования заключается в том, что выявление специфики структуры смертности по причинам позволяет определить приоритеты в региональной демографической политике в области смертности.

Пандемия, ожидаемая продолжительность жизни населения, смертность, причины смерти, эпидемиологический переход, Россия, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/147234763

IDR: 147234763 | УДК: 314.424:314.48(470+470.13) | DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.4

Текст научной статьи Особенности уровня и структуры смертности по причинам в Республике Коми

ведено на основе официальных данных Росстата за период 1990–2019 гг., характеризующийся разнонаправленными тенденциями продолжительности жизни. Использованы методы системного, статистического и динамического анализа, сравнения. Основной гипотезой исследования является предположение о наличии значительных региональных резервов роста продолжительности жизни за счет специфики смертности по причинам. Установлено, что в России целом рассматриваемый период характеризуется снижением смертности от болезней органов дыхания, внешних причин и болезней системы кровообращения, в Коми – только от группы внешних причин. При этом уровень смертности от внешних причин и ее доля в структуре смертности остаются в республике значительнее, чем в среднем по стране, это по-прежнему представляет главный резерв увеличения продолжительности жизни. Произошло сближение с общероссийскими параметрами уровня и доли смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые прежде выгодно отличали регион. Республика Коми характеризуется заметно более неблагоприятными динамикой и уровнем смертности от болезней органов пищеварения и от новообразований. К началу пандемии республика подошла с худшей ситуацией со смертностью от болезней органов дыхания, но с более благополучной – от инфекционных и паразитарных заболеваний. Регион располагает резервами повышения продолжительности жизни практически по всем основным причинам смертности. Новизна и практическая значимость исследования заключается в том, что выявление специфики структуры смертности по причинам позволяет определить приоритеты в региональной демографической политике в области смертности.

Пандемия, ожидаемая продолжительность жизни населения, смертность, причины смерти, эпидемиологический переход, Россия, Республика Коми.

Постановка проблемы

В 2020 году впервые после завершения в развитых странах первого этапа эпидемиологического перехода мир столкнулся с эпидемией масштаба глобальной пандемии. Начавшаяся в Китае в самом конце 2019 года эпидемия коронавирусной инфекции нового типа, несмотря на небывало жесткие карантинные меры китайских властей, в короткие сроки охватила все континенты. Уже в январе 2020 года ВОЗ объявила вспышку эпидемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией международного значения в области здравоохранения. А 11 марта 2020 года генеральный директор ВОЗ заявил, что распространение в мире нового коронавируса приобрело характер пандемии. В марте – апреле 2020 года во всех странах были предприняты беспрецедентные меры, направленные на сдерживание распространения пандемии, получившей название COVID-19, путем максимального ограничения контактов людей между собой.

Однако распространение новой инфекции имело большую скорость и приняло очень значительные масштабы. К концу января 2021 года число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 100 млн человек2.

Несмотря на то, что летальность от новой инфекции, в отличие от вирулентности, оказалась не столь существенной, как опасались в начале пандемии, смертность населения в 2020 году по сравнению с предшествующими годами заметно увеличилась, особенно в период второй волны. В России, по данным оперативного помесячного учета Росстата, за январь – декабрь было зарегистрировано 2124,5 тыс. умерших, что на 323,8 тыс., или на 18%, больше, чем за январь – декабрь 2019 года. Общий коэффициент смертности повысился в стране в 2020 году до 14,5 на 1000 человек населения по сравнению с 12,3‰ в 2019 году3. Более подробной информации, в том числе по смертности по причинам в условиях пандемии COVID-19, пока нет. Представленная статья посвящена выявлению ситуации со смертностью населения от основных причин смерти в преддверии разворачивания пандемии.

В целом в статистике смертности фиксируется более 300 причин смерти, объединенных в 20 классов4. Но основные причины даются Росстатом по следующим шести группам: болезни системы кровообращения; новообразования; внешние причины (несчастные случаи, отравления, травмы, убийства, самоубийства и прочие неестественные причины); болезни органов пищеварения; болезни органов дыхания; инфекционные и паразитарные болезни (группы перечислены по убыванию уровня смертности в последние годы). На эти шесть классов причин до 2012 года в России приходилось свыше 90% случаев смерти, в последнее время – более 80%. Т. е., несмотря на уменьшение их удельного веса за счет остальных причин, они по-прежнему определяют уровень смертности и продолжительности жизни населения.

Ситуация со смертностью от шести основных групп причин смерти, по которым доступна ежегодная статистическая информация Росстата, будет рассмотрена за 1990–2019 гг. на примере Республики Коми. Это обширный регион на северо-востоке Европейской части России с быстро уменьшающимся населением. За 30 лет с момента переписи населения 1989 года, за-фиксировавшеймаксимальнуючисленность (1 млн 251 тыс. человек), к началу 2021 года население сократилось на 35% – до 813,6 тыс., главным образом из-за масштабного миграционного оттока, который характерен для региона на протяжении последних трех с лишним десятилетий и который в 1993–2010 гг. и после 2017 года усиливается естественной убылью. Вся территория Республики Коми относится к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к нему, т. е. отличается суровыми природно-климатическими условиями, оказывающими влияние на здоровье и жизнедея- тельность человека. Регион традиционно характеризуется продолжительностью жизни населения ниже среднероссийского уровня (в 2019 году отставание составляет два года), более значительной гендерной разницей (соответственно, 10,9 и 10 лет), очень существенным, особенно в последние годы, отставанием сельского показателя (5 лет против 1,5 года в России), повышенным процентом смертей от внешних причин (11,2% против 7,7% в целом по стране), что свидетельствует о наличии слабых мест, значительных нереализованных резервов, еще не использованных возможностей увеличения продолжительности жизни, определяемых теми или иными факторами. В данной статье будет рассмотрена специфика смертности в Республике Коми по причинам смерти – с целью выявления региональных возможностей повышения продолжительности жизни населения за счет особенностей структуры смертности по причинам.

Методы и данные

В качестве методологической основы исследования были использованы общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, методы анализа динамических рядов, табличные и графические приемы визуализации данных, а также инструментарий, позволяющий прослеживать и анализировать поставленные вопросы. Теоретической базой исследования являются научные работы, в которых рассматриваются концепция эпидемиологического перехода и особенности эпидемиологического перехода в России. Информационной базой исследования послужили официальные информационные ресурсы Федеральной службы государственной статистики России по смертности и продолжительности жизни населения Российской Федерации и Республики Коми. Обработка данных проведена с помощью MS Excel. В основу исследования положен принцип историзма, требующий рассматривать общественные явления в их динамике и изменении, учитывая взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. В дальнейшем планируется работа по исследованию ситуации в стране и регионе в условиях пандемии COVID-19.

Изменения структуры смертности по причинам в условиях эпидемиологического перехода

Изменения структуры смертности по причинам, которые в XX веке произошли в развитых странах, объясняются в теории эпидемиологического перехода. Ее основы были заложены Ж. Буржуа-Пиша, который ввел разграничение смертности на экзогенную (от инфекционных и паразитарных болезней, заболеваний органов дыхания, несчастных случаев, отравлений и убийств) и эндогенную (от злокачественных новообразований, болезней органов кровообращения и др.) [1]. В 1971 году А. Омраном была сформулирована концепция эпидемиологического перехода, состоящего из трех этапов, соответствующих снижению смертности от экзогенных заболеваний, от эндогенных причин и стадии дегенеративных болезней и профессиональных заболеваний [2]. Идея была поддержана М. Террисом, который расширил задачи эпидемиологии за пределы инфекционных заболеваний (до всех причин болезни, инвалидности и смерти, включая внешние причины [3]) и вывел на повестку дня вопрос второй эпидемиологической революции по снижению предотвратимой смертности от неинфекционных болезней и других предотвратимых причин (несчастных случаев, убийств, самоубийств) [4]. В дальнейшем концепция эпидемиологического перехода была развита рядом исследователей [5–7] и дополнена новыми этапами. Французские демографы Ф. Мелле и Ж. Валлен рассматривают эпидемиологический переход как составную часть более общего санитарного перехода [8]. Некоторые ученые оперируют еще более общим термином «the health transition», который объединяет концепцию демографического перехо- да, объясняющую смену типов воспроизводства населения, и концепцию эпидемиологического перехода, охватывая весь спектр социальных, экономических и экологических изменений, ведущих к демографическому и эпидемиологическому переходу [9]. А.Г. Вишневский, подвергая критическому анализу различные интерпретации теории эпидемиологического перехода, отмечает огромное всемирно-историческое значение эпидемиологического перехода как триггера и составной части демографического перехода в целом [10]. Но какой бы трактовки ни придерживаться, завершение первого этапа эпидемиологического перехода (по Омрану), первой эпидемиологической революции или первого этапа эпидемиологической революции (по Террису), первой фазы санитарного перехода (по Мелле – Валлену) означает, по сути, одно и то же – кардинальное снижение смертности от инфекционных болезней и других болезней экзогенной этиологии и переход к доминированию в структуре смертности населения эндогенных болезней.

В России первый этап эпидемиологической революции, как и в экономически развитых странах, завершился к середине 1960-х гг. – с достижением продолжительности жизни до 64,6 года среди мужчин (в 1964–1965 гг.) и 73,5 года среди женщин (в 1967–1968 гг.) [11, с. 42]. После этого в силу целого ряда причин5 смертность вступила в фазу стагнации и роста, которые не были своевременно замечены и учтены [12–14]. При этом в России сформировалась комбинированная, сочетающая в себе худшие черты традиционной и современной патологий структура причин смерти, в которой высокая смертность от болезней системы кровообращения и новообразований соседствовала с не менее высокой смертностью от несчастных случаев, отравлений и травм, а также от болезней органов дыхания и других подобных причин. Причем смертность от несчастных случаев стала в России второй по значению после смертности от сердечнососудистых заболеваний [12, с. 102].

Российская Федерация Республика Коми

Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения России и Республики Коми в 1990–2019 гг., лет

Лишь после переписи населения 1979 года, зафиксировавшей снижение продолжительности жизни российских мужчин до 61,5 года, женщин – до 73,1 года, этот вопрос остро встал на повестке дня. В 1985 г. в стране развернулась антиалкогольная кампания6, ненадолго прервавшая тенденцию снижения показателя – с достижением в 1986–1987 гг. максимальных до недавнего времени уровней продолжительности жизни российского населения, составивших 70,1 года для обоих полов, 64,9 года для мужчин и 74,6 года для женщин [11, с. 42].

Результатыи обсуждение

Период 1990–2019 гг., за который имеются ежегодные данные смертности по причинам смерти и по России, и по Республике Коми, характеризуется разнонаправленными тенденциями ожидаемой продолжительности жизни населения: резким снижением показателя в начале 1990-х гг., ростом на протяжении 1995–1998 гг., сокращением в течение 1999–2003 гг., увеличением с 2004 года (рис. 1). Изменения в структуре смертности по причинам и особенности ситуации в Республике Коми будем рассматривать в соответствии с этими периодами разнонаправленной динамики продолжительности жизни.

Прежде всего следует отметить, что к началу 1990-х гг. в Республике Коми сложилась отличная от среднероссийской структура смертности по причинам. Если по стране в целом внешние причины смерти в 1990 году были на третьем месте после болезней системы кровообращения и новообразований7, то в Республике Коми смертность от внешних причин занимала вторую позицию, заметно превышая уровень смертности от новообразований (табл. 1). Однако очень значительный рост смертности от группы несчастных случаев и прочих неестественных причин, который был характерен для России начала 1990-х гг., уже к 1993 году вернул внешние причины на второе место в структуре причин смертности российского населения8.

За период 1990–1994 гг., включающий самые трудные годы первых лет социальноэкономических реформ 1990-х гг. с беспрецедентным снижением доходов большинства населения, приведшим к ухудшению структуры питания, сокращению возмож-

Таблица 1. Динамика коэффициентов смертности населения Республики Коми по основным причинам смерти, на 100 тыс. человек населения

|

Год |

Все причины |

Болезни органов дыхания |

Болезни органов пищеварения |

Болезни системы кровообращения |

Внешние причины |

Инфекционные и паразитарные болезни |

Новообразования |

|

1990 |

749,0 |

33,4 |

21,9 |

364,0 |

149,3 |

7,0 |

127,9 |

|

1991 |

785,1 |

31,6 |

23,4 |

393,0 |

162,6 |

8,4 |

119,3 |

|

1992 |

941,1 |

39,0 |

26,3 |

452,3 |

229,3 |

9,1 |

132,0 |

|

1993 |

1221,1 |

59,5 |

34,4 |

570,2 |

321,9 |

10,4 |

147,2 |

|

1994 |

1368,7 |

72,9 |

43,8 |

649,5 |

351,9 |

15,2 |

140,7 |

|

1995 |

1315,4 |

59,5 |

44,6 |

622,5 |

330,0 |

15,9 |

138,7 |

|

1996 |

1216,3 |

51,0 |

40,3 |

593,5 |

288,7 |

15,2 |

140,7 |

|

1997 |

1107,3 |

42,7 |

31,0 |

553,4 |

227,0 |

15,4 |

148,5 |

|

1998 |

1062,2 |

36,6 |

34,7 |

500,2 |

232,2 |

10,9 |

146,4 |

|

1999 |

1147,4 |

39,0 |

36,4 |

562,1 |

224,9 |

13,7 |

155,4 |

|

2000 |

1294,2 |

56,0 |

42,8 |

619,7 |

285,9 |

16,9 |

155,0 |

|

2001 |

1347,9 |

60,0 |

51,0 |

647,8 |

303,9 |

16,3 |

156,2 |

|

2002 |

1492,4 |

63,5 |

64,7 |

723,9 |

322,9 |

21,9 |

159,0 |

|

2003 |

1568,5 |

70,7 |

72,0 |

755,1 |

327,2 |

20,7 |

165,1 |

|

2004 |

1534,2 |

73,5 |

80,2 |

726,5 |

315,3 |

22,6 |

157,4 |

|

2005 |

1549,4 |

72,5 |

89,0 |

716,7 |

314,1 |

25,6 |

159,0 |

|

2006 |

1417,3 |

60,6 |

78,4 |

669,5 |

264,3 |

24,2 |

157,0 |

|

2007 |

1309,2 |

54,3 |

69,5 |

620,3 |

231,6 |

18,6 |

168,4 |

|

2008 |

1321,4 |

54,1 |

81,0 |

615,1 |

213,7 |

23,4 |

174,5 |

|

2009 |

1328,2 |

59,7 |

85,8 |

618,5 |

213,5 |

25,0 |

179,1 |

|

2010 |

1305,1 |

52,7 |

91,5 |

603,6 |

205,3 |

24,0 |

178,2 |

|

2011 |

1237,0 |

51,3 |

81,9 |

561,1 |

186,6 |

20,3 |

189,4 |

|

2012 |

1223,4 |

46,9 |

86,4 |

559,5 |

182,3 |

18,5 |

192,9 |

|

2013 |

1196,3 |

47,6 |

89,3 |

538,5 |

166,9 |

15,3 |

198,0 |

|

2014 |

1223,3 |

46,2 |

91,9 |

536,8 |

180,7 |

15,0 |

213,3 |

|

2015 |

1236,8 |

50,0 |

91,3 |

575,4 |

161,3 |

16,0 |

205,9 |

|

2016 |

1237,6 |

49,2 |

100,9 |

551,0 |

159,9 |

13,7 |

204,8 |

|

2017 |

1176,2 |

47,1 |

85,3 |

535,5 |

131,5 |

12,7 |

212,0 |

|

2018 |

1187,6 |

44,9 |

84,6 |

544,9 |

133,4 |

15,2 |

206,6 |

|

2019 |

1198,4 |

42,3 |

96,6 |

558,1 |

133,8 |

10,9 |

208,0 |

|

Источники: Демографический ежегодник Республики Коми – 2009: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009. С. 62; Демографический ежегодник Республики Коми – 2013: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2013. С. 74; Демографический ежегодник Республики Коми – 2020: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2020. С. 73. |

|||||||

ностей полноценного отдыха, маргинализации части населения, что сопровождалось неадекватной государственной политикой в области здравоохранения, существенным ухудшением медицинской помощи населению, снижением ее доступности как в связи с сокращением сети больничных учреждений, так и в связи с быстрой коммерциализаци- ей сферы общественного здравоохранения [12; 15] и реставрацией традиционной патологии смертности, позволившей выдвинуть тезис об «обратном эпидемиологическом переходе» в России [16], в стране произошло очень существенное снижение уровня продолжительности жизни. В 1994 году, буквально через несколько лет после мак- симума 1986–1987 гг., был зафиксирован минимальный после завершения первого этапа эпидемиологической революции уровень показателя: 64 года по всему населению России, 57,6 года у мужчин и 71,2 года у женщин. В Республике Коми снижение продолжительности жизни населения в начале 1990-х годов было еще более значительным: за четыре года отставание показателя от среднероссийского уровня увеличилось с 1,0 до 3,6 года. Минимальный уровень продолжительности жизни составил в 1994 году 60,4 года по всему населению республики, 54,3 года среди мужчин, 68 лет среди женщин.

Коэффициент смертности от всех причин увеличился в России за 1990–1994 гг. на 40%, в Республике Коми – в два раза сильнее: на 82,7% (табл. 2). Отчасти это может быть связано с ускорением в регионе темпов постарения возрастной структуры населения, связанным с масштабным миграционным оттоком, но заметное нарастание разрыва со среднероссийским уровнем продолжительности жизни убедительно свидетельствует о крайнем неблагополучии в регионе ситуации со смертностью в рассматриваемый период.

Как и по России в целом, наиболее значительно в Республике Коми за 1990–1994 гг., в условиях отмены в стране государственной винной монополии и колоссального роста потребления в низкодоходных слоях населения низкокачественной и суррогатной алкогольной продукции, возросла смертность от внешних причин – почти в 2,4 раза. Более чем в два раза в условиях «обратного эпидемиологического перехода» увеличилась смертность от болезней органов дыхания и инфекционных и паразитарных болезней, в два раза – от болезней органов пищеварения. Смертность от болезней системы кровообращения выросла почти на 80%, но это меньше, чем по всем причинам смерти, от новообразований – на 10%.

Таблица 2. Темпы прироста коэффициентов смертности по основным причинам смерти в Республике Коми и России в разные периоды 1990–2019 гг., %

|

Период |

Все причины |

Болезни органов дыхания |

Болезни органов пищеварения |

Болезни системы кровообращения |

Внешние причины |

Инфекционные и паразитарные болезни |

Новообразования |

|

Республика Коми |

|||||||

|

1990–1994 гг. |

82,7 |

118,3 |

100,0 |

78,4 |

135,7 |

117,1 |

10,0 |

|

1994–1998 гг. |

-22,4 |

-49,8 |

-20,8 |

-23,0 |

-34,0 |

-28,3 |

4,1 |

|

1998–2003 гг. |

47,7 |

93,2 |

107,5 |

51,0 |

40,9 |

89,9 |

12,8 |

|

В целом за 1990–2003 гг. |

109,4 |

111,7 |

228,8 |

107,4 |

119,2 |

195,7 |

29,1 |

|

2003–2019 гг. |

-23,6 |

-40,2 |

34,2 |

-26,1 |

-59,1 |

-47,3 |

26,0 |

|

В целом за 1990–2019 гг. |

60,0 |

26,6 |

341,1 |

53,3 |

-10,4 |

55,7 |

62,6 |

|

Российская Федерация |

|||||||

|

1990–1994 гг. |

40,0 |

36,0 |

53,7 |

35,4 |

87,1 |

66,1 |

6,3 |

|

1994–1998 гг. |

-13,3 |

-29,5 |

-13,8 |

-10,8 |

-25,4 |

-5,5 |

-2,3 |

|

1998–2003 гг. |

21,1 |

23,6 |

49,4 |

24,1 |

24,9 |

36,2 |

0,2 |

|

В целом за 1990–2003 гг. |

46,8 |

18,6 |

97,9 |

49,8 |

74,3 |

113,9 |

4,1 |

|

2003–2019 гг. |

-25,4 |

-42,8 |

18,0 |

-38,2 |

-59,8 |

-13,4 |

0,6 |

|

В целом за 1990–2019 гг. |

9,5 |

-32,2 |

133,4 |

-7,4 |

-30,0 |

85,1 |

4,7 |

|

Источники: Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru ; Демографический ежегодник Республики Коми – 2009: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009. С. 62; Демографический ежегодник Республики Коми – 2013: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2013. С. 74; Демографический ежегодник Республики Коми – 2020: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2020. С. 73. |

|||||||

Как видно из табл. 2, региональной особенностью ситуации в этот период являются не только масштабы роста общего коэффициента смертности, но и очень значительное увеличение смертности населения республики от болезней органов дыхания, которая в целом по стране повысилась менее существенно, чем смертность от всех причин. В основе этого может лежать усугубление суровыми природно-климатическими условиями северного региона негативных социальных последствий реформ, приведших в начале 1990-х гг. к заметному ухудшению условий жизни и работы, а также к крайним формам маргинализации населения – появлению категории лиц без определенного места жительства, т. е. бездомных. В результате такого роста доля смертности от болезней органов дыхания увеличилась в общей структуре смертности населения Республики Коми с 4,5% в 1990 году до 5,3% в 1994 году, превысив аналогичную долю в Российской Федерации, наоборот, немного сократившуюся (с 5,3 до 5,2%) за 1990–1994 гг. (табл. 3).

Таблица 3. Удельный вес смертности населения Российской Федерации и Республики Коми от основных причин смерти, %

|

Год |

Болезни системы кровообращения |

Новообразования |

Внешние причины |

Болезни органов пищеварения |

Болезни органов дыхания |

Инфекционные и паразитарные болезни |

Остальные причины |

|||||||

|

РФ |

РК |

РФ |

РК |

РФ |

РК |

РФ |

РК |

РФ |

РК |

РФ |

РК |

РФ |

РК |

|

|

1990 |

55,3 |

48,6 |

17,4 |

17,1 |

12,0 |

19,9 |

2,6 |

2,9 |

5,3 |

4,5 |

1,1 |

0,9 |

6,4 |

6,1 |

|

1991 |

54,5 |

50,1 |

17,4 |

15,2 |

12,5 |

20,7 |

2,5 |

3,0 |

4,9 |

4,0 |

1,1 |

1,1 |

7,1 |

6,0 |

|

1992 |

53,1 |

48,1 |

16,6 |

14,0 |

14,2 |

24,4 |

2,7 |

2,8 |

4,8 |

4,1 |

1,1 |

1,0 |

7,5 |

5,6 |

|

1993 |

53,2 |

46,7 |

14,3 |

12,1 |

15,8 |

26,4 |

2,6 |

2,8 |

5,1 |

4,9 |

1,2 |

0,9 |

7,8 |

6,3 |

|

1994 |

53,5 |

47,5 |

13,2 |

10,3 |

16,0 |

25,7 |

2,8 |

3,2 |

5,2 |

5,3 |

1,3 |

1,1 |

8,1 |

6,9 |

|

1995 |

52,8 |

47,3 |

13,6 |

10,5 |

15,8 |

25,1 |

3,1 |

3,4 |

4,9 |

4,5 |

1,4 |

1,2 |

8,4 |

7,9 |

|

1996 |

53,5 |

48,8 |

14,1 |

11,6 |

14,8 |

23,7 |

3,0 |

3,3 |

4,8 |

4,2 |

1,5 |

1,2 |

8,4 |

7,1 |

|

1997 |

54,6 |

50,0 |

14,7 |

13,4 |

13,6 |

20,5 |

2,9 |

2,8 |

4,6 |

3,9 |

1,5 |

1,4 |

8,1 |

8,1 |

|

1998 |

55,0 |

47,1 |

14,9 |

13,8 |

13,8 |

21,9 |

2,8 |

3,3 |

4,2 |

3,4 |

1,4 |

1,0 |

7,9 |

9,5 |

|

1999 |

55,4 |

49,0 |

13,9 |

13,5 |

14,0 |

19,6 |

2,8 |

3,2 |

4,4 |

3,4 |

1,7 |

1,2 |

7,8 |

10,1 |

|

2000 |

55,3 |

47,9 |

13,4 |

12,0 |

14,3 |

22,1 |

2,9 |

3,3 |

4,6 |

4,3 |

1,6 |

1,3 |

7,8 |

9,1 |

|

2001 |

55,6 |

48,1 |

13,0 |

11,6 |

14,7 |

22,5 |

3,1 |

3,8 |

4,2 |

4,5 |

1,6 |

1,2 |

7,8 |

8,4 |

|

2002 |

56,1 |

48,5 |

12,6 |

10,7 |

14,5 |

21,6 |

3,2 |

4,3 |

4,3 |

4,3 |

1,6 |

1,5 |

7,7 |

9,1 |

|

2003 |

56,4 |

48,1 |

12,3 |

10,5 |

14,2 |

20,9 |

3,5 |

4,6 |

4,3 |

4,5 |

1,6 |

1,3 |

7,7 |

10,1 |

|

2004 |

56,1 |

47,4 |

12,6 |

10,3 |

14,3 |

20,6 |

3,7 |

5,2 |

4,0 |

4,8 |

1,6 |

1,5 |

7,6 |

10,3 |

|

2005 |

56,4 |

46,3 |

12,5 |

10,3 |

13,7 |

20,3 |

4,1 |

5,7 |

4,1 |

4,7 |

1,7 |

1,7 |

7,5 |

11,1 |

|

2006 |

56,9 |

47,2 |

13,2 |

11,1 |

13,1 |

18,6 |

4,1 |

5,5 |

3,8 |

4,3 |

1,7 |

1,7 |

7,3 |

11,5 |

|

2007 |

57,0 |

47,4 |

13,9 |

12,9 |

12,5 |

17,7 |

4,2 |

5,3 |

3,7 |

4,1 |

1,7 |

1,4 |

7,1 |

11,2 |

|

2008 |

57,1 |

46,5 |

13,9 |

13,2 |

11,8 |

16,2 |

4,4 |

6,1 |

3,8 |

4,1 |

1,7 |

1,8 |

7,3 |

12,1 |

|

2009 |

56,5 |

46,6 |

14,6 |

13,5 |

11,2 |

16,1 |

4,4 |

6,5 |

4,0 |

4,5 |

1,7 |

1,9 |

7,6 |

11,0 |

|

2010 |

56,8 |

46,2 |

14,5 |

13,7 |

10,7 |

15,7 |

4,5 |

7,0 |

3,7 |

4,0 |

1,7 |

1,8 |

8,2 |

11,5 |

|

2011 |

55,9 |

45,4 |

15,2 |

15,3 |

10,3 |

15,1 |

4,6 |

6,6 |

3,9 |

4,1 |

1,8 |

1,6 |

8,3 |

11,8 |

|

2012 |

55,4 |

45,7 |

15,3 |

15,8 |

10,2 |

14,9 |

4,7 |

7,1 |

3,7 |

3,8 |

1,7 |

1,5 |

9,1 |

11,2 |

|

2013 |

53,5 |

45,0 |

15,6 |

16,6 |

9,9 |

14,0 |

4,7 |

7,5 |

4,0 |

4,0 |

1,7 |

1,3 |

10,6 |

11,8 |

|

2014 |

50,1 |

43,9 |

15,5 |

17,4 |

9,9 |

14,8 |

5,1 |

7,5 |

4,2 |

3,8 |

1,7 |

1,2 |

13,5 |

11,4 |

|

2015 |

48,7 |

46,5 |

15,7 |

16,6 |

9,3 |

13,0 |

5,3 |

7,4 |

4,0 |

4,0 |

1,8 |

1,3 |

15,1 |

11,1 |

|

2016 |

47,8 |

44,5 |

15,8 |

16,5 |

8,9 |

12,9 |

5,2 |

8,2 |

3,7 |

4,0 |

1,9 |

1,1 |

16,7 |

12,8 |

|

2017 |

47,2 |

45,5 |

16,1 |

18,0 |

8,4 |

11,2 |

5,1 |

7,3 |

3,4 |

4,0 |

1,9 |

1,1 |

17,9 |

12,9 |

|

2018 |

46,8 |

45,9 |

16,3 |

17,4 |

7,9 |

11,2 |

5,2 |

7,1 |

3,3 |

3,8 |

1,9 |

1,3 |

18,5 |

13,3 |

|

2019 |

46,8 |

46,6 |

16,6 |

17,4 |

7,7 |

11,2 |

5,5 |

8,1 |

3,3 |

3,5 |

1,8 |

0,9 |

18,4 |

12,4 |

Источники: Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru ; Демографический ежегодник Республики Коми – 2009: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009. С. 62; Демографический ежегодник Республики Коми – 2013: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2013. С. 74; Демографический ежегодник Республики Коми – 2020: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2020. С. 73.

В период с 1995 по 1998 год в стране наблюдалось некоторое улучшение в процессах смертности. На наш взгляд, справедливо мнение, что оно носило компенсаторный характер после первых лет сверхсмертности российского населения [12]. Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла к 1998 году до 67 лет (на 3 года), в Республике Коми – до 65,5 года (на 5,1 года). Т. е. в период снижения смертности произошло сокращение регионального отставания в продолжительности жизни населения с 3,6 до 1,5 года.

Общий коэффициент смертности уменьшился в Коми за 1994–1998 гг. на 22,4% – значительнее, чем по России (13,3%). Наиболее существенное снижение, как и в среднем по стране, было характерно для смертности от болезней органов дыхания (доля которых в региональной структуре смертности уменьшилась в этот период до минимального уровня 3,4%) и внешних причин смерти, также заметно сокративших свой удельный вес. Далее по масштабам снижения идут инфекционные и паразитарные болезни, болезни системы кровообращения и органов пищеварения. По стране в целом очередность сокращения указанных трех причин в этот период обратная [17]. И, в отличие, от России в Республике Коми в 1994–1998 гг. был зафиксирован рост смертности от новообразований с соответствующим увеличением ее удельного веса в структуре смертности по причинам.

Следующий период в динамике российской смертности – повышение до 2003 года ее уровня, связанное с резким ухудшением уровня жизни населения в результате гиперинфляции, последовавшей за дефолтом 1998 года. В условиях роста смертности продолжительность жизни населения России уменьшилась за 1998–2003 гг. на 2,2 года (до 64,8 года). В Республике Коми произошло снижение показателя на 4 года (до 61,5 года) – с увеличением разрыва со среднероссийским уровнем до 3,3 года. Т. е. оба крайне неблагоприятных в динамике российской смертности периода характеризовались нарастанием отставания регионального по- казателя ожидаемой продолжительности жизни населения. При этом показатель в сельской местности республики, составивший в 2003 году 58,1 года, опустился ниже минимума 1994 года (58,8 года).

Коэффициент смертности от всех причин увеличился в Республике Коми за 1998–2003 гг. почти в полтора раза (на 47,7%) – намного значительнее, чем в целом по стране (21,1%). Максимальный рост, как и по России, характерен для болезней органов пищеварения, однако масштабы роста в Коми гораздо существеннее – в два с лишним раза. Следом идут болезни органов дыхания, доля которых увеличилась более чем на 90%, и инфекционные и паразитарные заболевания с ростом почти на 90%. Смертность от основной причины, болезней системы кровообращения, увеличилась за 1998–2003 гг. на 51% – немного больше, чем в среднем по всем причинам. Рост смертности от внешних причин (на 41%) и от новообразований (на 13%) в республике был ниже среднего по всем причинам, хотя масштабы роста, так же как и по остальным причинам смерти, заметно превышают общероссийские, особенно по новообразованиям.

Таким образом, как и 1990–1994 гг., период 1998–2003 гг. характеризуется в Республике Коми опережающим среднероссийские темпы ростом смертности от болезней органов дыхания и новообразований, но отличается относительно умеренным повышением смертности от внешних причин – ниже роста смертности по всем причинам. В результате в Коми за 1998–2003 гг. произошло некоторое сокращение доли внешних причин в структуре смертности по причинам, хотя она осталась гораздо значительнее, чем в среднем по стране, – более 20% всех смертей.

Период 1990–2003 гг. в целом, несмотря на наличие четырехлетнего периода снижения смертности, характеризуется повышением общего показателя смертности (по России на 46,8%, в Республике Коми в два с лишним раза) и увеличением смертности по всем шести основным группам причин смерти. Наиболее значительный рост – в 3,3 раза – в Республике Коми характерен для болезней органов пищеварения. Уже в 2002 году эта группа причин поднялась в регионе на четвертую позицию в структуре причин смерти, потеснив болезни органов дыхания. В Российской Федерации такая перегруппировка причин смерти произошла позднее – в 2006 году [17]. Почти в три раза увеличилась в Республике Коми за 1990–2003 гг. смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний. Далее по темпам роста идут внешние причины, болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения и новообразования. По всем причинам смерти масштабы роста в Коми гораздо более существенные, чем в целом по стране. Особенно заметная разница в увеличении уровня смертности от новообразований и болезней органов дыхания, темпы прироста которых в рассматриваемый период превышают в Коми среднероссийские в 6–7 раз.

После 2003 года в России наблюдается снижение смертности, обусловленное характерным для нулевых и десятых годов улучшением уровня и образа жизни населения, а также социально-демографической политикой в области смертности с модернизацией системы здравоохранения [18], масштабными мероприятиями по преодолению алкогольного наследия 1990-х гг. и снижению смертности от травматизма [19], усилением в обществе привлекательности идей здорового образа жизни [20] и пр. В последние годы сокращение уровня смертности носило уже несколько застойный характер, тем не менее 2019 год, после небольшого роста общего коэффициента в 2018 году, вновь продемонстрировал его уменьшение (с 12,5 до 12,3‰) и продолжающееся увеличение показателя продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни россиян за 2003–2019 гг. выросла на 8,5 года, достигнув 73,3 года (68,2 – для мужчин и 78,2 – для женщин). Это максимальные значения за историю России. Предыдущие максимумы, зафиксированные в 1986–1987 гг., по женскому показателю были перекрыты еще в 2009 году, по показателю для всего населения – в 2012 году, для мужского – в 2013 году.

В Республике Коми продолжительность жизни населения повысилась за 2003– 2019 гг. на 9,8 года – до 71,3 года. Отставание от среднероссийского уровня сократилось с 3,3 до 2 лет. Мужской показатель увеличился до 65,8 года, женский – до 76,7. Это также исторические максимумы. По всему населению уровень 1989 года (официальный максимум конца 1980-х гг. в регионе: до переписи 1989 года ежегодные значения продолжительности жизни населения не рассчитывались) был перекрыт в 2013 году. По мужскому населению уровень 1989 года достигнут в 2015 году, а в 2016 году превышен. Максимальные значения продолжительности жизни женщин, ранее зафиксированные в Коми в 1990–1991 гг., были превышены еще в 2011 году.

За 2003–2019 гг. общий показатель смертности по всем причинам сократился в Республике Коми на 23,6% – немного меньше, чем по стране в целом (на 25,4%). Как и по России, самое значительное снижение в этот период характерно для внешних причин (около 59%). Однако если в Российской Федерации группа несчастных случаев уже в 2006 году уступила новообразованиям вторую позицию в структуре причин смерти, перейдя на третье место [17], в Коми такая перегруппировка причин произошла с заметной задержкой – лишь в 2011 году. Соответственно, за 2003–2019 гг. почти в два раза снизилась доля внешних причин в структуре смертности. В среднем по России она уже меньше 8%, а в Республике Коми пока превышает 11%.

Далее по темпам снижения в 2003–2019 гг. в Республике Коми идут инфекционные и паразитарные заболевания, болезни органов дыхания и системы кровообращения. В то же время в условиях устойчивого снижения смертности по всем причинам уровни смертности от болезней органов пищеварения и от новообразований как в России, так и в Республике Коми демонстрируют рост, в Коми – достаточно существенный.

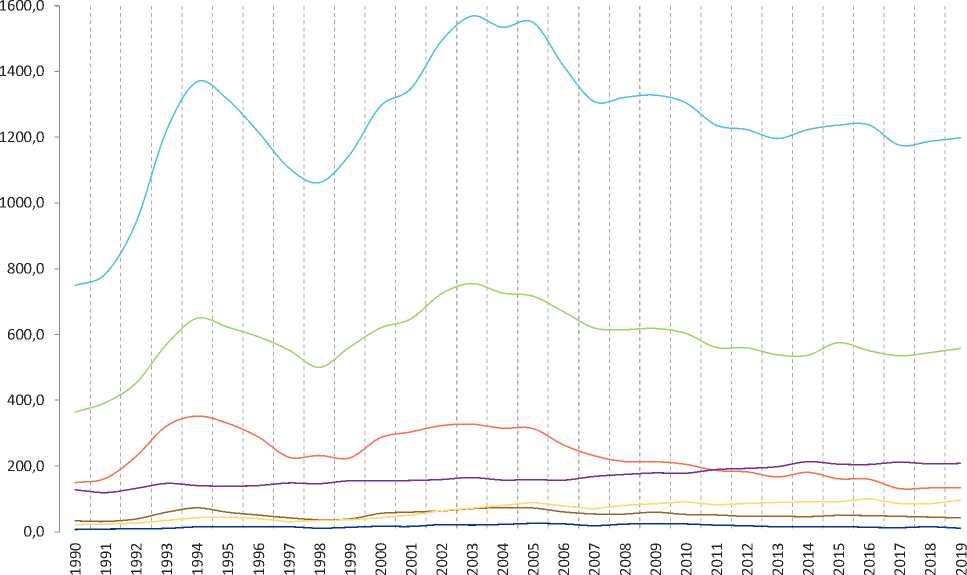

В целом за тридцатилетний период 1990–2019 гг., характеризующийся разнонаправленными тенденциями продолжитель- ности жизни населения, ее величина увеличилась в России на 4,1 года (с 69,2 до 73,3), в Республике Коми на 3,1 года (с 68,2 до 71,3). Однако в условиях постарения возрастной структуры населения этот период отличается также повышением уровня общего коэффициента смертности на 9,5% по стране, на 60% в Республике Коми (см. табл. 2; рис. 2). В отличие от страны в целом, где рассматриваемый период характеризуется снижением смертности от болезней органов дыхания, внешних причин и болезней системы кровообращения (см. табл. 3), в Республике Коми произошло сокращение смертности только от группы внешних причин, по всем остальным причинам отмечается рост.

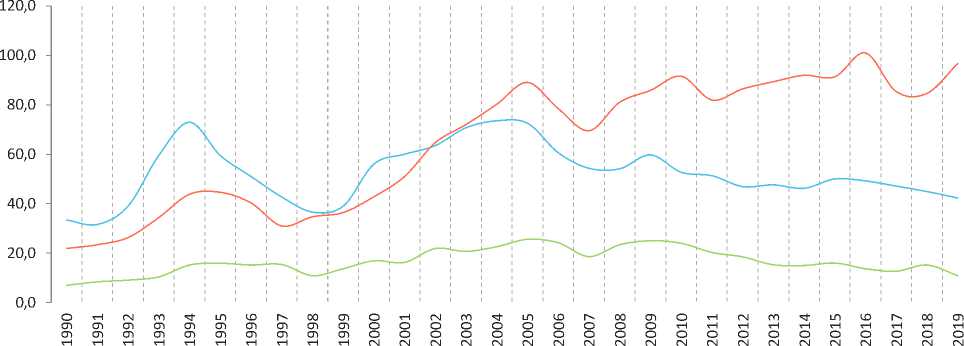

Самое значительное увеличение за рассматриваемые 30 лет как в России, так и в Республике Коми характерно для смертности от болезней органов пищеварения, которая во многом обусловлена характером питания населения и злоупотреблением ал- коголем и которая имеет тенденцию к повышению даже в условиях общего снижения смертности за 2003–2019 гг. (см. рис. 2; рис. 3). Как уже указывалось, в 2002 году в Коми, а в 2006 году и в среднем по России эта группа причин поднялась с пятой позиции в структуре смертности по причинам на четвертую. У населения старше трудоспособного возраста она занимает уже третье место в структуре. До 2000 года уровень смертности от болезней органов пищеварения в Коми был ниже, чем в целом по стране, в последние два десятилетия – стабильно выше. Причем превышение существенное: на 30–40%, в некоторые годы больше – доходит до 50%. Доля смертности от болезней органов пищеварения в общей структуре смертности по причинам в России удвоилась, достигнув 5,5%, в Республике Коми она увеличилась в 2,8 раза, превысив 8% всех смертей. Таким образом, в регионе чрезвычайно актуальны мероприятия демографической политики, связанные с про-

Все причины Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения Болезни системы кровообращения

Внешние причины Инфекционные и паразитарные болезни

Новообразования

Рис. 2. Динамика общего коэффициента смертности населения Республики Коми и коэффициентов смертности от основных причин смерти в 1990–2019 гг., на 100 тыс. человек

Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Инфекционные и паразитарные болезни

Рис. 3. Динамика коэффициентов смертности от болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения и инфекционных и паразитарных болезней в Республике Коми в 1990–2019 гг., на 100 тыс. человек

пагандой здорового образа жизни в части улучшения культуры питания и употребления алкогольной продукции.

На втором месте в Республике Коми рост смертности от новообразований (на 63%), который в регионе, в отличие от России, опережает масштабы повышения смертности от инфекционных и паразитарных болезней. Тем не менее по стране в целом новообразования заняли вторую позицию в структуре смертности по причинам уже в 2006 году, в Коми – только в 2011 году. Но уже с 2011 года доля смертности от новообразований в регионе устойчиво превышает аналогичную долю по стране в целом. А с 2014 года выше общероссийского уровня стал и уровень смертности от новообразований. Это ставит в регионе на повестку дня усиление мероприятий демографической политики, связанных с онкопрофилактикой и выявлением онкологических заболеваний на ранней стадии.

Смертность от инфекционных и паразитарных болезней увеличилась в Республике Коми за 1990–2019 гг. на 56%. Это менее значительно, чем в регионе по всем причинам и чем рост смертности от этого класса причин по стране в целом. Следует обратить внимание, что в течение рассматриваемого периода уровень смертности от инфекционных и паразитарных болезней в Коми стабильно ниже общероссийского, за исключением 2009–2010 гг., когда было зафиксировано незначительное превышение. В 2019 году уровень в регионе (10,9 случая на 100 тыс. населения) и доля инфекционных и паразитарных болезней в структуре причин смерти (0,9%) были заметно меньше, чем в Российской Федерации (соответственно, 22,4 на 100 тыс. населения и 1,8%). Т. е. к началу пандемии COVID-19 – первой пандемии глобального масштаба после завершения в развитых странах первого этапа эпидемиологической революции, которая стала серьезным вызовом мировым системам общественного здравоохранения, актуализировав необходимость возрождения профилактической стратегии охраны здоровья населения, ситуация в Республике Коми со смертностью от инфекционных и паразитарных болезней была лучше, чем в целом по России. Такую закономерность достаточно сложно интерпретировать, этот вопрос нуждается в более серьезном исследовании, особенно с учетом возросших инфекционных угроз. Возможно, как раз изменение ситуации во время пандемии, которое отразится в данных 2020 года, а также сравнительный анализ смертности от инфекционных и паразитарных болезней по регионам России помогут выдвинуть более или менее обоснованную интерпретацию.

Далее по темпам роста в регионе идут болезни системы кровообращения и болез- ни органов дыхания, которые в Республике Коми, следует еще раз подчеркнуть, в целом за период 1990–2019 гг. также отличаются повышением, в то время как в среднем по России за рассматриваемые три десятилетия произошло снижение уровня смертности от этих причин.

Тем не менее уровень смертности от болезней системы кровообращения в Коми по-прежнему ниже общероссийского уровня. Наряду с инфекционными и паразитарными болезнями это вторая группа причин смерти, которая в Республике Коми стабильно характеризуется менее значительным уровнем, чем в целом по стране. Однако различия существенно сократились. Если в начале 1990-х гг. уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Коми был на 30–40% меньше, чем по России, то в последние годы он отстает от среднероссийского уровня не более чем на 10%, а в 2019 году – всего на 2,3%.

Уровень смертности от болезней органов дыхания, характеризующийся в Республике Коми повышенными темпами роста в периоды роста общей смертности, вплоть до начала нулевых годов был стабильно ниже общероссийского. Начиная с 2003 года такая закономерность нарушается, и, хотя в целом ситуация не характеризуется однозначностью, после этого преобладают годы с превышением региональным показателем смертности от болезней органов дыхания среднероссийского уровня. В частности, региональное превышение было зафиксировано в 2003–2006, 2009–2010 и 2016–2019 гг. Т. е. к началу пандемии COVID-19, которая обусловила заметный рост смертности населения от внебольничных пневмоний, Республика Коми подошла с менее благополучной ситуацией со смертностью от болезней органов дыхания, чем Россия в целом. Этот вопрос требует так же, как закономерности смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, более глубокого исследования с анализом динамики смертности от болезней органов дыхания по регионам России и использованием данных за 2020 год.

За рассматриваемый период 1990–2019 гг. в Коми уменьшилась лишь смертность от внешних причин, но и ее уровень, и удельный вес в структуре смертности по причинам остаются существеннее, чем в среднем по стране. Уровень смертности от несчастных случаев превышает среднероссийский на 30–40%, доля – на 40–45%. Это по-прежнему представляет главный резерв повышения продолжительности жизни населения в Республике Коми.

Заключение

Таким образом, смертность от большинства основных групп причин смерти – новообразований, внешних причин, болезней органов пищеварения и болезней органов дыхания – в Республике Коми превышает общероссийский уровень. Лишь смертность от болезней системы кровообращения и инфекционных и паразитарных заболеваний в регионе ниже, чем по России. Однако смертность от инфекционных и паразитарных болезней вносит незначительный вклад в общий уровень смертности населения, а по главной причине смертности благоприятная разница за рассматриваемый период существенно сократилась: в начале 1990-х гг. смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Коми была на 30–40% ниже, чем по стране, а в последние годы разница не превышает 10%.

За 1990–2019 гг. в Российской Федерации произошло снижение уровня смертности от болезней органов дыхания, от внешних причин смерти и от болезней системы кровообращения, в Республике Коми – только от класса внешних причин. Однако, несмотря на то что в Коми эта группа в 2011 году, как по стране в целом еще в 2006 году, опустилась на третье место в структуре причин смерти, уступив вторую позицию новообразованиям, с учетом уровня смертности населения от этой группы, ее удельного веса в структуре причин смерти и превышения среднероссийского уровня – это по-прежнему представляет главный резерв повышения продолжительности жизни населения региона.

Самым значительным ростом за рассматриваемые 30 лет и в России, и в Республике

Коми отличается смертность от болезней органов пищеварения, которая имеет тенденцию к повышению даже в условиях общего снижения смертности в 2003–2019 гг. В 2002 году в Коми, а в 2006 году и в целом по стране эта группа причин поднялась с пятой позиции в структуре смертности по причинам на четвертую, потеснив болезни органов дыхания. У населения старше трудоспособного возраста болезни системы пищеварения занимают уже третье место в структуре причин смерти. В Республике Коми уровень смертности от этой группы и ее удельный вес почти в полтора раза превышают общероссийский уровень.

В условиях повышенных темпов постарения населения региона, обусловленных миграционным оттоком, выше среднероссийского стали удельный вес и уровень смертности от новообразований. К началу пандемии COVID-19 Республика Коми подошла с менее благополучной, чем в России в целом, ситуацией со смертностью населения от болезней органов дыхания.

В заключение следует обратить внимание на то, что в условиях роста продолжительности жизни с 2008 года в России наблюдается заметное устойчивое увеличение доли остальных причин смерти, в котором большую роль играет распространение в стареющем обществе нейродегенеративных заболеваний, в частности болезней Паркинсона и Альцгеймера: 18,5% в 2019 году против 7,1% в 2007 году. С 2016 года доля прочих причин уступает в России только удельному весу основной причины смертности – болезней системы кровообращения. В некоторых странах с высокой продолжительностью жизни удельный вес этой группы уже вышел на первое место (например, во Франции в 2018 году9). В Республике Коми и 1990-е годы характеризовались достаточно заметным, хотя и не вполне последовательным ростом доли остальных причин смерти, которая в 1998 году превысила среднероссийский уровень, и такое соотношение сохранялось вплоть до 2013 года. В последние годы рост удельного веса прочих причин смерти не столь значителен, как по стране в целом, он стабилизировался в регионе на уровне порядка 12,5–13% – это третья позиция после болезней системы кровообращения и новообразований. Но если удастся возобновить и стабилизировать тенденцию роста продолжительности жизни населения, эти причины смерти будут играть все возрастающую роль, что актуализирует вопросы качества жизни старших поколений, развития системы социальных учреждений и перестройки общественного здравоохранения в направлении усиления геронтологических и гериатрических служб.

Такая ситуация со структурой смертности по причинам смерти сложилась в России и Республике Коми к началу пандемии COVID-19, которая внесла существенные изменения как в уровень смертности и продолжительности жизни населения, так и в структуру смертности по причинам, что будет предметом наших дальнейших исследований. Планируется также провести анализ ситуации в Коми в сравнении с северными регионами России и субъектами Северо-Западного федерального округа, акцентируя внимание на региональной специфике гендерных и межпоселенческих различий в уровне и структуре смертности по причинам.

Список литературы Особенности уровня и структуры смертности по причинам в Республике Коми

- Bourgeois-Pichat J. Essai sur la mortalité biologique de l'homme. Population, 1952, vol. 7, no. 3, pp. 381-394.

- Omran A.R. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 1971, no. 49 (4), pp. 509-538.

- Terris M. The epidemiologic revolution. American Journal of Public Health, 1972, vol. 62, no. 11, pp. 1439-1441.

- Terris M. The epidemiologic revolution, national health insurance and the role of health departments. American Journal of Public Health, 1976, vol. 66, no. 12, pp. 1155-1164.

- Olshansky S.J., Ault A.B. The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of delayed degenerative diseases. Milbank Quarterly, 1986, vol. 64, no. 3, pp. 355-391.

- Omran A.R. The epidemiologic transition theory revisited thirty years later. World Health Statistics Quarterly, 1998, no. 51 (2-4), pp. 99-119.

- Gaziano J.M. Fifth phase of the epidemiologic transition. The age of obesity and inactivity. Journal of the American Medical Association, 2010, no. 303 (3), pp. 275-276.

- Meslé F., Vallin J. La transition sanitaire: tendances et perspectives. Démographie: analyse et synthèse. Sous la direction de G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch. INRD, 2002, vol. III, ch. 57, pp. 439-461.

- Health Care Systems: Rethinking health care systems. Ed. by J. Watson, P. Ovseiko. New York: Taylor & Francis, 2005. 697 p.

- Вишневский А.Г. Эпидемиологический переход и его интерпретации // Демографическое обозрение. 2020. № 3. С. 6-50. DOI: 10.17323/demreview.v7i3.11635

- Стабилизация численности населения России (возможности и направления демографической политики): монография / под общ. ред. Г.Н. Кареловой, Л.Л. Рыбаковского. М.: Центр социального прогнозирования, 2001. 262 с.

- Захарова О.Д. Демографический кризис в России: уроки истории, проблемы и перспективы // Социологические исследования. 1995. № 9. С. 99-109.

- Иванова А.Е. Здоровье населения России: ожидания, реальность, перспективы // Демографическое развитие России и его социально-экономические последствия: мат-лы Междунар. конф. М.: ИС РАН, 1994.

- Прохоров Б.Б. Здоровье населения России в прошлом, настоящем и будущем // Проблемы прогнозирования. 2001. № 1. С. 148-163.

- Иванов В.Н., Суворов А.В. Проблемы охраны здоровья населения России // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3. С. 99-113.

- Семенова В.Г. Обратный эпидемиологический переход в России: монография. М.: Центр социального прогнозирования, 2005. 235 с.

- Попова Л.А., Тараненко Н.Н. Смертность населения России по причинам на пороге новых вызовов // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник. Вып. 16. М.: ИНИОН РАН, 2021. Ч. 1. С. 735-742.

- Попова Л.А. Оценка эффективности государственных демографических инициатив // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 1 (31). С. 125-137.

- Немцов А.В. Алкогольная смертность в России и пути снижения алкогольных потерь // Демографические перспективы России и задачи демографической политики: мат-лы науч.-практ. конф., 6-8 апреля 2010 г. / ред.-сост. Л.Л. Рыбаковский, А.Е. Иванова. М.: Экон-Информ, 2010. С. 66-74.

- Юмагузин В.В., Винник М.В. Факторы смертности от внешних причин и пути ее снижения: опыт экспертного интервью // Социальные аспекты здоровья населения. 2014. № 4 (38). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/595/30/lang.ru (дата обращения 30.05.2021).