Особенности устойчивости жизненного мира людей в период пандемии COVID-19

Автор: Логинова Ирина Олеговна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 2 (52), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье формулируются проблема и цель исследования, ориентированного на выявление особенностей устойчивости жизненного мира людей в период пандемии, связанной с CoVid -19. Проблема настоящего исследования обусловлена противоречием между стремлением людей к стабильности, определенности, возможности контролировать свою жизнь и обстоятельствами и условиями режима пандемии, ограничивающими людей в таких стремлениях и возможностях. Цель статьи - выявить особенности устойчивости жизненного мира людей в период пандемии, связанной с CoVid -19. Методологию исследования составила системная антропологическая психология, позволяющая жизненное пространство человека рассматривать как его (человека) не линейное, а поливариативное будущее. При этом процессы самоосуществления становится возможным рассматривать в пространстве и времени (хронотопе), то есть в такой жизненной развертке, которая еще не состоялась, но частью которой человек является. Методологический потенциал системной антропологической психологии в совокупности с концептуальными основаниями теории жизненного самоосуществления позволяет рассматривать устойчивость мира человека как возможность жизненного самоосуществления проекта своей жизни. Этот проект как раз и составляет такую характеристику человека, которая может проявиться именно в процессах жизненного самоосуществления. Для того чтобы удержать хронотопическую логику жизни человека в контексте настоящего исследования, мы использовали авторскую методику «Изучение устойчивости жизненного мира человека» [Логинова, 2012]. Общий объем выборки составил 230 человек: по 90 человек на первом и втором этапах исследования; на третьем этапе группа сравнения составила 50 человек. Результаты. Впервые получены данные об особенностях устойчивости жизненного мира людей в период пандемии, связанной с CoVid -19, ключевыми из которых являются специфика изменения временного модуса событий, эмоционального фона, непрерывности личностной истории и снижения рефлексивности. По вышеперечисленным параметрам обнаружены значимые различия в показателях до событий, связанных с особым эпидемиологическим режимом пандемии, обусловленной CoVid -19, и в период пандемии. Заключение. Представленные материалы позволят психологам учитывать данные результаты в ходе работы с лицами, особо тяжело пережившими период пандемии, связанной с CoVid -19, удерживая в фокусе данные параметры как мишени психологической помощи. Полученные данные актуализируют необходимость разработки специальных программ психологического сопровождения при выходе из особого эпидемиологического режима пандемии.

Системная антропологическая психология, устойчивость жизненного мира человека, жизненное пространство, возможности жизненного самоосуществления, пандемия, covid-19

Короткий адрес: https://sciup.org/144161852

IDR: 144161852 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.25146/1995-0861-2020-52-2-211

Текст научной статьи Особенности устойчивости жизненного мира людей в период пандемии COVID-19

DOI:

которые привыкли планировать свою жизнь на месяцы вперед, выбирать способы взаимодействия с социальным окружением, в один момент оказались в ситуации фрустрированных возможностей. Таким образом, пандемия приносит много неопределенности, что затрудняет удовлетворение даже базовых потребностей людей [Fiedorowicz, 2020, p. е110123]. Хотя большое количество людей во всем мире продемонстрируют устойчивость к глубоким поте-

рям, стрессу и страху, связанным с COVID-19, вирус, вероятно, усугубит существующие расстройства психического здоровья и будет способствовать возникновению новых расстройств, связанных со стрессом, для многих [Horesh et al., 2020, р. 331]. В критичных (даже экстремальных) изменяющихся условиях жизни, несомненно, повышается роль вопросов психологической помощи, играющей решающую роль в восстановлении и поддержании эмоциональной стабильности [Wang et al., 2020, p. 733], а значит, в определенной степени – устойчивости жизненного мира человека. Ранее мы выявили в собственном исследовании тот факт, что пребывание человека в кризисных условиях жизнедеятельности приводит к снижению устойчивости жизненного мира [Логинова, 2011, с. 24]. Кроме этого, известно, что люди без опыта проживания кризисных ситуаций (например, без опыта работы в неотложной медицинской помощи) демонстрировали худшие показатели в области психического здоровья, устойчивости и социальной поддержки [Cai et al., 2020, p. е102111].

Ранее в проводимых нами исследованиях устойчивости жизненного мира человека в кризисных ситуациях были выявлены специфические особенности данного феномена по сравнению со стабильными условиями жизни. Но тогда это были различные группы людей, дифференцированные нами по признаку стабильности / нестабильности условий жизнедеятельности [Логинова, 2011, с. 21]. Идея настоящего исследования состоит в том, чтобы выявить особенности устойчивости жизненного мира человека в условиях резкого перехода от стабильных условий к условиям жизни в особом эпидемиологическом режиме пандемии, обусловленной COVID-19.

Проблематика настоящего исследования обусловлена рядом противоречий, однако наиболее значимым нам видится противоречие между стремлением людей к стабильности, определенности, возможности контролировать свою жизнь и обстоятельствами и условиями режима пандемии, ограничивающими людей в таких стремлениях и возможностях.

Цель статьи - выявить особенности устойчивости жизненного мира людей в период пандемии, связанной с CoVid-19.

Обзор научной литературы по проблеме. Полученные данные в странах, ранее других пораженных COVID-19, свидетельствуют о значительном увеличении потребностей в психическом здоровье [Marques et al., 2020, p. 404]. Так, в более ранних исследованиях [Lee et al., 2007, p. 238] было показано, что через год после вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 г. выжившие показали уровни депрессии, тревоги и стресса, причем 64 % сообщили о вероятных психических расстройствах, что существенным образом сказывалось на их психологическом благополучии. Выявлены также последствия для психического здоровья работников здравоохранения, подверженных коронавирусной болезни [Lai, 2020, p. е203976].

В этой связи лейтмотивом в работах данной проблематики проходит тема оказания психологической помощи, выделения тех или иных мишеней интервенций на разных этапах развития пандемии.

Ряд авторов [Бойко и др., 2020, с. 1] указывают на следующие мишени работы психологов и направления психопрофилактики в период пандемии COVID-19: профилактика суицидального поведения; восстановление жизненной перспективы; обучение навыкам эмоциональной саморегуляции; предоставление цифровых альтернатив для привычного досуга; разработка и популяризация доступных форм активного совладания; разработка рекомендаций по нормализации сна; работа с перфекционизмом; усиление официальной эмоциональной поддержки людям, соблюдающим рекомендованные меры противодействия пандемии.

Авторы также отмечают, что для снижения отсроченных последствий длительно действующего стрессогенного фактора необходимо принятие мер как в индивидуальной психологической работе, так и в области психопросвещения.

Вопросам психопросвещения или информированности предлагается уделить особое внимание и в исследовании Хасановой с соавторами

(2020), поскольку недостаточная информированность обучающихся о коронавирусной инфекции приводит к последствиям психологического порядка: повышению неопределенности, снижению контроля за ситуацией, соответственно, хроническому стрессу и эмоциональной нестабильности (панике, повышенной тревоге, раздражительности и т.п.) [Хасанова и др., 2020, с. 248].

Какой будет жизнь после карантина, пытается ответить в своей статье и Е.В. Федосенко (2020), поясняя, что проблема психологического здоровья во время и после самоизоляции может быть понята через призму ценностно-смысловой составляющей, а также социальных эффектов динамического равновесия в обществе, взаимосвязи и взаимозависимости социального пространства и мировоззрения субъектов. Автор исходит из понимания причинной обусловленности психологического здоровья субъективной картиной мира человека, его внутренним миром и индивидуально-личностными особенностями, то есть значение имеют не сами события (стрессоры и т.п.), а то, как человек воспринимает эти события, как они представляются в его субъективной картине мира [Федосенко, 2020, с. 34].

Представители психологического научного сообщества ищут ответы на вопросы, которые пока возможно оценить лишь как вызов самой жизни.

Методологию исследования составила системная антропологическая психология, позволяющая жизненное пространство человека рассматривать как его (человека) поливариативное будущее. При этом процессы самоосуществления становится возможным рассматривать в пространстве и времени (хронотопе), то есть в такой жизненной развертке, которая еще не состоялась, но частью которой человек является. Методологический потенциал системной антропологической психологии в совокупности с концептуальными основаниями теории жизненного самоосущест-вления позволяет рассматривать устойчивость мира человека как возможность жизненного самоосуществления проекта своей жизни. Этот проект как раз и составляет такую характеристику человека, которая может проявиться именно в процессах жизненного самоосуществления.

С методологической позиции для нас важно акцентировать внимание на том, что мир динамичен, изменчив. Соответственно, человеку постоянно приходится меняться, удерживая при этом основную линию собственной жизненной стратегии. Процессы жизнеосуществления проявляют себя через незавершенность человека: «Сама жизнь человека выступает процессом самоосуществления» [Клочко, 2005, с. 32], обеспечивая выход его (человека) за пределы адаптационных реакций, позволяя проявлять собственную сущность через преобразование себя и своего жизненного мира.

Материалы и методы . Выборка исследования представлена респондентами, которые не позднее года назад проходили первичное исследование на предмет выявления особенностей устойчивости жизненного мира человека (первый этап), и этими же респондентами, согласившимися пройти повторное исследование по истечении одного месяца действия особого эпидемиологического режима пандемии, обусловленной COVID-19 (второй этап).

Обращаем внимание, что исследование первого этапа (май - июнь 2019 г.) проходило в жизненный период респондентов условно нами обозначенный как стабильный: ни у одного из респондентов не было изменения образа жизни, обусловленного сменой работы, семейной ситуации и иными жизненными событиями, на протяжении одного года до начала исследования.

Исследование второго этапа проводилось в период с 04 по 08 мая 2020 г.

Критерии включения в выборку исследования женщин и мужчин:

-

- добровольное согласие на участие в исследовании;

-

– возраст от 27 до 55 лет;

-

– уровень образования не ниже среднего специального;

-

– наличие хотя бы одного ребенка;

-

- наличие стабильного заработка на протяжении не менее трех лет;

-

- проживание в населенном пункте с населением выше 100 000 населения.

Общий объем выборки составил 180 человек, по 90 человек на каждом этапе исследования.

В качестве основного исследовательского приема использовалась методика «Изучение устойчивости жизненного мира человека» [Логинова, 2012, с. 19]. Специфика данного инструментария определена его ориентацией на осуществление реальной жизнедеятельности. Именно в процессах реальной жизнедеятельности становится возможным изучение характера проявления устойчивости жизненного мира, поскольку это динамичный параметр. Анализ полученных эмпирических данных осуществлялся нами при помощи программы STATISTICA 6,0.

Распределение респондентов внутри выборки представлено в табл. 1. За период между первым и вторым этапами исследования у респондентов также не зафиксировано никаких изменений образа жизни, за исключением событий, связанных с особым эпидемиологическим режимом пандемии COVID-19.

Таблица 1

Распределение респондентов по параметрам внутри групп

Distribution of respondents by parameters within groups

Table 1

|

Параметры Parameters |

Пол Gender |

Образование Education |

Соц. статус / Род деятельности Social status / Employment |

|||

|

жен. |

муж. |

ср. спец. |

высшее |

рабочие |

служащие |

|

|

55,5 % |

44,5 % |

33,3 % |

66,7 % |

16,7 % |

83,3 % |

|

Результаты исследования. Все полученные по методике «Изучение устойчивости жизненного мира человека» данные рес- пондентов были систематизированы в соответствии с инструкцией и представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа устойчивости жизненного мира респондентов на первом и втором этапах исследования

Table 2

The results of a comparative analysis on the human life-world stability among respondents in the first and second stages of the study

|

Исследуемый параметр The investigated parameter |

Первый этап исследования The first stage of the study |

Второй этап исследования The second stage of the study |

|

1 |

2 |

3 |

|

Временной модус событий |

– Настоящее – будущее – 60 %; – прошлое – настоящее – будущее – 40 % |

– Настоящее – 20 %; – прошлое – 40 %; – прошлое и настоящее – 40 % |

|

Соотношение глаголов |

– Настоящее и будущее в равных долях – 60 %; – прошлое – настоящее – будущее в равных долях – 40 % |

– Настоящее – 20 %; – прошлое – 40 %; – прошлое – настоящее – 40 % |

|

Критерий выбора содержания описываемых событий |

– Хронотопический – 30 %; – топологический – 60 %; – биографический – 10 % |

– Хронотопический – 20 %; – топологический – 20 %; – биографический – 60 % |

|

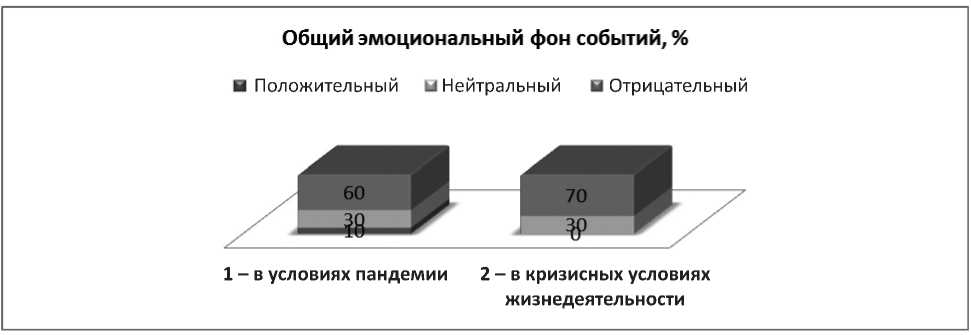

Общий эмоциональный фон событий |

– Положительный – 60 %; – нейтральный – 30 %; – отрицательный – 10 % |

– Положительный – 20 %; – нейтральный – 20 %; – отрицательный – 60 % |

|

Значение описываемых событий в жизни |

– Удержание общей направленности линии развития – 50 % – не удерживающие общей направленности – 30 %; – начало линии развития – 20 % |

– Удержание общей направленности линии развития – 10 %; – не удерживающие общей направленности – 60 %; – центральная линия развития – 0 %; – завершение линии развития – 30 % |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

|

Отношение к событиям |

– Ценностное – 60 %; – ответственное – 20 %; – рациональное – 20 % |

– Ценностное – 20 %; – ответственное – 60 %; – рациональное – 20 % |

|

Непрерывность личностной истории |

– Удерживается – 70 %; – проявляется на отд. этапах – 20 %; – отсутствует – 10 % |

– Удерживается – 0 %; – проявляется на отд. этапах – 30 %; – отсутствует – 70 % |

|

Рефлексивная позиция автора |

– Целостная рефлексивная позиция – 60 %; – рефлексивное отношение ситуативно – 20 %; – отсутствие рефлексивного отношения – 20 % |

– Целостная рефлексивная позиция – 10 %; – рефлексивное отношение ситуативно – 30 %; – отсутствие рефлексивного отношения – 60 % |

По итогам сопоставительного анализа результатов первого и второго этапов исследования выявлено, что специфика жизни в условиях пандемии конституирует нарушенные отношения человека с миром: возникают затруднения в отношении изменений социальных условий жизни с учетом собственной логики развития; человек не успевает за происходящими внешними изменениями, которые зачастую носят кризисный характер; свобода жизненных проявлений находится в угнетенном состоянии. Все перечисленные проявления приводят к тому, что способ разрешения собственной незавершенности не обнаруживается. Адаптироваться к этим условиям возможно, но приспособительная деятельность не является основанием человеческого образования (личности) [Леонтьев, 2000, с. 376].

В рамках проводимого исследования осуществлялась также оценка режима функционирования самоорганизующейся психологической системы, который может быть конструктивным, неконструктивным или стагнационным. Специфика режима функционирования определяет качество устойчивости жизненного мира человека. Именно устойчивость жизненного мира человека позволяет:

-

- удерживать целостность системы «человек – мир»;

-

– обеспечивать переход возможности в действительность;

-

- сохранять человеком самотождествен-ность в условиях его жизнедеятельности.

При отсутствии или недостаточной выраженности устойчивости жизненного мира «чело- век тождественен не всей своей жизни, а лишь ее отрывкам» [Хасаина, 2004, с. 264] (до кризисной ситуации, после кризисной ситуации и т.д.), больше напоминая жизненную мозаику, а не драму, поскольку она (жизнь) лишается внутреннего самотождества (И.О. Логинова, 2018).

В ходе первого этапа исследования обнаружено доминирование конструктивного характера устойчивости жизненного мира человека. 60 % респондентов характеризуются конструктивным характером, 15 % – стагнационным и 25 % – неконструктивным характером устойчивости.

Конструктивный характер отражает тенденцию к оптимизации своего потенциала, гармоничному самоосуществлению во всех жизненно важных для него сферах. Стагнационный характер указывает на использование ранее сформированных форм взаимодействия с окружающим миром, которые часто неадекватны условиям настоящей жизненной ситуации. Стагнацию можно характеризовать как замирание, пережидание каких-либо неблагоприятных обстоятельств. Неконструктивный характер указывает на отсутствие равновесия между реальностью и желаемой гармонией.

В ходе анализа было также выявлено следующее.

-

1. Описываемые респондентами события располагаются в диапазоне «прошлое – настоящее – будущее», охватывая все временные вектора.

-

2. Непрерывность личностной истории удерживается на протяжении всего текста и подтверждается используемыми глаголами прошедшего, настоящего и будущего времени.

-

3. Выбор содержания описываемых событий имеет хронотопический характер.

-

4. Наиболее значимыми событиями являются те, которые удерживают общую линию развития, указывая на целостность жизненной истории и самотождественность респондентов.

-

5. Доминирует положительный общий эмоциональный фон событий.

-

6. Общая направленность линии развития удерживается у половины респондентов, что подтверждается и удержанием непрерывности личностной истории у большинства респондентов.

-

7. Отношение к жизни носит ценностный характер.

-

8. Характерно рефлексивное отношение к жизненным событиям и самому себе, что способствует анализу жизненных условий, трудностей, возникающих в процессах жизнедеятельности.

В ходе исследования на втором этапе выявлено, что у испытуемых происходят «сдвиги» с преобладающего ранее конструктивного характера проявления устойчивости жизненного мира, который на момент исследования сохранен только у 25 % респондентов, на стагнационный характер проявления устойчивости жизненного мира - у 45 % респондентов. Неконструктивный характер проявления устойчивости жизненного мира сохранился на том же уровне – у 25 % респондентов.

По результатам второго этапа выявлено

-

1. Описываемые респондентами события располагаются в диапазоне «прошлое - настоя

-

2. Подтверждает позицию 1 специфика используемых глаголов настоящего и прошедшего времени в текстах респондентов («Мир уже не будет прежним» – эта фраза разделила жизнь многих респондентов на «до» и «после»).

-

3. Непрерывность личностной истории за столь короткий срок претерпела качественные трансформации и в большинстве случаев отсутствует.

-

4. Биографичность респондентов является критерием выбора содержания событий.

-

5. В описании событий появляется фрагментарность как реакция на особые (пандемией обусловленные) условия жизнедеятельности.

-

6. Доминирует отрицательный эмоциональный фон событий (60 % респондентов).

-

7. Общая направленность линии развития удерживается только у 10 % респондентов, остальные связывают значимые события жизни с отдельным, завершающим жизненным этапом (30 %) или не удерживают общую направленность (60 %).

-

8. Отсутствует рефлексивное отношение (60 %) или ситуативно проявляется (30 %), несмотря на рациональное отношение к описываемым событиям.

щее», указывая на наличие в жизни депрессивных тенденций.

Для оценки значимости различий в параметрах устойчивости жизненного мира человека был применен t-критерий Стьюдента для связанных выборок при обязательной проверке нормальности распределения и расчете стандартного отклонения.

Таблица 3

Результаты оценки различий особенностей устойчивости жизненного мира респондентов методом t-критерия Стьюдента для связанных выборок

Table 3

Assessment of differences in the characteristics of the human life-world stability among respondents by the t-test for related samples

|

Первый этап First stage |

Второй этап Second stage |

t-критерий t-test |

р |

||

|

μ |

δ |

μ |

δ |

||

|

57,35 |

9,63 |

33,71 |

9,57 |

2,603 |

0,01 |

Представленные в табл. 3 результаты позволяют констатировать, что имеет место достоверная значимость различий между устойчивостью жизненного мира респондентов в стабильном жизненном периоде и в условиях пандемии, связанной с COVID-19. Можно утверждать, что произошедшие изменения в образе жизни существенным образом пошатнули устойчивость жизненного мира людей, затронув базовые жизненные приоритеты:

-

– возможность быть ориентированным в будущее с удержанием целостной линии развития жизни, в которой логично представлены прошлое и настоящее, что находит отражение в специфике изменения временного модуса событий;

-

– понимать «место-время» собственной жизни, а не измерять его происходящими событиями или их отсутствием, что проявляет себя в непрерывности личностной истории;

-

– испытывать положительные эмоции;

-

– ощущать себя способным анализировать собственную жизнь, извлекать уроки, вносить коррективы, совершенствоваться и саморазви-ваться.

Рис. 1. Специфика проявления временного модуса описываемых событий в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 1. The specifics of the manifestation of the time mode of the described events under pandemic and crisis living conditions

Соотношение глаголов, %

2 - в кризисных условиях жизнедеятельности

Рис. 2. Специфика соотношения глаголов в описании событий в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 2. The specificity of the correlation of verbs in the description of events under pandemic and crisis living conditions

По вышеперечисленным параметрам обнаружены значимые различия в показателях до событий, связанных с особым эпидемиологическим режимом пандемии, обусловленной COVID-19, и в период пандемии.

Для понимания того, насколько такие изменения критичны для респондентов и могут быть квалифицированы как изменения, обусловленные проживанием кризисной ситуации, мы соотнесли данные второго этапа исследования (N=90) с полученными нами ранее данными о специфике устойчивости жизненного мира людей в кризисных условиях жизнедеятельности (N=50) [Логинова, 2011, с. 23].

Полученные результаты представлены на рисунках в виде сопоставления по каждому из исследуемых параметров и позволяют наглядно увидеть специфику изменений устойчивости жизненного мира в различных условиях.

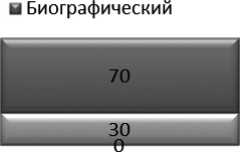

Критерий выбора содержания описываемых событий, % нХронотопический я Топологический

1 - в условиях пандемии

2 - в кризисных условиях жизнедеятельности

Рис. 3.Особенности выбора содержания описываемых событий в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 3. Features of the choice of the content of the described events under pandemic and crisis life conditions

Рис. 4. Общий эмоциональный фон описываемых событий в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 4. The general emotional background of the described events under pandemic and crisis living conditions

Рис. 5. Специфика описываемых событий в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

-

Fig. 5. The specifics of the events described under pandemic and crisis living conditions

Рис. 6. Особенности отношения к событиям в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

-

Fig. 6. Features of the attitude to events under pandemic and crisis living conditions

Рис. 7. Специфика удержания непрерывности личностной истории в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

-

Fig. 7. The specifics of maintaining the continuity of personal history under pandemic and crisis living conditions

Рис. 8. Особенности рефлексивной позиции в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

-

Fig. 8. Features of the reflective position under pandemic and crisis living conditions

Сопоставительный данный анализ свидетельствует, что в условиях пандемии в большей степени выражено удержание линии прошлого (об этом свидетельствуют события, описываемые респондентами, и глаголы, которые они используют в рассказе). Доля прошлого в условиях пандемии существенно превышает представленность настоящего. При этом 20 % респондентов удерживают возможность хронотопического описания собственной жизни, тогда как в кризисных условиях жизнедеятельности респонденты фиксировались либо на событийно-биографическом подходе (70 %), либо местах, в которых разворачивались события жизни (30 %). Кроме того, описываемые значимые события в жизни в условиях пандемии демонстрируют утрату общей направленности линии развития, а события, относящиеся к центральной линии или завершению линии развития, представлены в одинаковых долях (по 30 %). Это говорит о том, что в условиях пандемии, связанной с COVID-19, и в кризисных условиях жизнедеятельности «страдает» темпоральная составляющая жизни, «сворачивая» вектор будущего до минимума и таким образом трансформируясь в образе жизни человека. На подобные эффекты, проявляющиеся в проблемах управления временем, указывают ряд авторов [Mackolil et al., 2020, p. e102156], что подтверждает нашу исследовательскую позицию. Опорой в нарастающем отрицательном эмоциональном фоне (60 % в условиях пандемии против 30 % в кризисных условиях жизнедеятельности) выступает ответственное

отношение (60 % в условиях пандемии) к событиям, происходящим в жизни. В этом смысле это яркое отличие от стратегии оценки и отношения к событиям жизни в кризисных условиях жизнедеятельности, где доминирует рациональное отношение. Снижение или полный отказ от ценностного отношения к событиям жизни приводит к нарушению личностной истории (отсутствует в 70 % в период пандемии и в 100 % в кризисных условиях жизнедеятельности), к значительной дефицитарности рефлексивной позиции (ситуативное проявление 30 % в сопоставляемых выборках, и 60 и 70 % респондентов демонстрируют отсутствие рефлексивного отношения в условиях пандемии и в кризисных условиях жизнедеятельности).

Для оценки значимости различий в параметрах устойчивости жизненного мира человека в группах респондентов был применен t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок при обязательной проверке нормальности распределения и расчете стандартного отклонения.

Представленные в табл. 4 результаты позволяют констатировать, что имеет место достоверная значимость различий между устойчивостью жизненного мира респондентов в условиях пандемии, связанной с COVID-19, и в кризисных условиях жизнедеятельности. Можно полагать, что изменения в образе жизни людей в условиях пандемии еще не в полной мере можно считать критическими, но они указывают на предполагаемые мишени психологической помощи по завершении данного периода.

Таблица 4

Результаты исследования различий особенностей устойчивости жизненного мира респондентов методом t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок

Table 4

Assessment of differences in the characteristics of the human life-world stability among respondents by the t-test for related samples

|

В условиях пандемии In a pandemic |

В кризисных условиях жизнедеятельности In crisis living conditions |

t-критерий t-test |

р |

||

|

μ |

δ |

μ |

δ |

||

|

33,71 |

9,57 |

29,96 |

8,76 |

1,993 |

0,05 |

По мнению ряда авторов, ранее описыва-

Представленные материалы позволят пси- ющих психологические последствия пандемии эпидемии респираторного синдрома на Ближнем Востоке, имеющиеся проблемы начинают минимизироваться через четыре-шесть месяцев после освобождения из изоляции наряду с оказанием психологической поддержки лицам с уязвимым психическим здоровьем, а также предоставлением точной информации [Jeong et al., 2016, p. e2016048].

Полагаем, что полученные данные имеют тенденцию к изменению в зависимости от длительности режима пандемии и ограничительных мер, связанных с ней.

Заключение. Особенностями устойчивости жизненного мира человека в условиях пандемии, связанной с COVID-19, являются:

-

- доминирование временного модуса «прошлое – настоящее»;

-

– нарушенная непрерывность личностной истории;

-

- биографичность как критерий выбора содержания описываемых (значимых) событий;

-

- доминирующий отрицательный эмоциональный фон событий;

-

- отсутствующее или ситуативное рефлексивное отношение к собственной жизни;

– значимые события чаще характеризуют центральную линию развития или завершение линии развития, а в некоторых случаях значимые и важные события не удерживают общую линию развития.

Таким образом, можно констатировать нарушенные отношения человека с миром в условиях пандемии, которые препятствуют удержанию устойчивости жизненного мира респондентов. Происходящие «сдвиги» с преобладающего ранее конструктивного характера проявления устойчивости жизненного мира на стагнационный характер указывают на стратегию замирания в силу особых (пандемией обусловленных) условий жизнедеятельности. Специфика устойчивости жизненного мира людей по вышеперечисленным параметрам близка к состоянию устойчивости жизненного мира в кризисный период для человека.

хологам учитывать данные результаты в ходе работы с лицами, особо тяжело пережившими период пандемии, связанной с COVID-19, удерживая в фокусе данные параметры как мишени психологической помощи.

Кроме этого, полученные данные актуализируют необходимость разработки специальных программ психологического сопровождения при выходе из особого эпидемиологического режима пандемии.

Список литературы Особенности устойчивости жизненного мира людей в период пандемии COVID-19

- Бойко О.М., Медведева Т.И., Ениколопов С.Н., Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю. Психологическое состояние людей в период пандемии COVID-19 и мишени психологической работы // Психологические исследования. 2020. Т. 13, № 70. URL: http://psystudy.ru

- Бохан Т.Г., Брель Е.Ю., Власова Д.Е., Галажин-ский Э.В., Галажинская О.Н., Гуткевич Е.В., Дьякова Е.Ю., Кабрин В.И., Козлова Н.В., Логинова И.О., Лукьянов О.В., Мещерякова Э.И., Стоянова И.Я., Танабасова У.В., Языков К.Г. Новые психологические контексты становления личности в меняющемся мире / под ред. Э.В. Галажинского, В.И. Кабрина. Томск: Издательский Дом Томск. гос. ун-та, 2017. 282 с. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=32543159

- Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности (введение в трансспективный анализ). Томск: Томск. гос. ун-т, 2005. 174 c. URL: http://vital. lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/ vtls:000243465

- Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. 509 с. URL: http://window. edu.ru/resource/328/42328/files/index.html

- Логинова И.О. Исследование устойчивости жизненного мира человека: методика и психометрические характеристики // Психологическая наука и образование. 2012. № 3. С. 18-28. URL: https://psyjournals.ru/ psyedu/2012/n3/54338.shtml

- Логинова И.О. Особенности устойчивости жизненного мира человека в кризисных условиях жизнедеятельности // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Психологические науки. 2011. № 2. С. 21-26. URL: https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_17216073_39154641.pdf

- Федосенко Е.В. Жизнь после карантина: психология смыслов и коронавирус COVID-19 // Психологические проблемы смысла жизни и акме: сб. 2020. С. 34-47. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_42780648_47994515.pdf

- Хасаина З.М. О специфике «современного человека» // Человек: соотношение национального и общечеловеческого: сб. матер. междунар. симпозиума (г. Зугдиди, Грузия, 19-20 мая 2004 г.) / под ред. В.В. Парцвания. СПб., 2004. Вып. 2. С. 259-266.

- Хасанова М.Р., Шакиров Б.М., Яруллин А.Ф., Попова Н.М. Оценка информированности студентов ИГМА и УДГУ о коронавирусной инфекции (COVID-19) // Modern Science. 2020. № 4-2. С. 245-249. URL: https://www.elibrary. ru/download/elibrary_42721606_75563332.pdf

- Cai W., Lian B., Song X., (...), Deng G., Li H. A cross-sectional study on mental health among health care workers during the outbreak of Corona Virus Disease 2019 // Asian Journal of Psychiatry. 2020. Vol. 51. DOI: 10.1016/j. ajp.2020.102111

- Fiedorowicz J.G. New challenges in the COV-ID-19 pandemic // Journal of Psychosomatic Research. 2020. Vol. 133. e110123. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110123

- Horesh D., Brown A.D. Covid-19 response: Traumatic stress in the age of Covid-19: A call to close critical gaps and adapt to new realities // Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2020. Vol. 12 (4). P. 331-335. DOI: 10.1037/tra0000592

- Jeong H., Yim H.W., Song Y.-J., (...), Cho J., Chae J.-H. Mental health status of people isolated due to Middle East Respiratory Syndrome // Epidemiology and Health. 2016. Vol. 38. DOI: https://doi.org/10.4178/epih.e2016048

- Lai J., Ma S., Wang Y., Cai Z., Hu J., Wei N., ... Hu S. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019 // JAMA Netw Open. 2020. Vol. 3(3). URL: https://jamanetwork.com/ journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229

- Lee A.M., Wong J.G., McAlonan G.M., Cheung V., Cheung C., Sham P.C., ... Chua S.E. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak // Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne de Psychiatrie. 2007. Vol. 52 (4). P. 233-240. DOI: 10.1177/070674370705200405

- Mackolil J., Mackolil J. Addressing psychosocial problems associated with the COVID-19 lockdown // Asian Journal of Psychiatry. 2020. Vol. 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ajp.2020.102156

- Marques L., Bartuska F.D., Cohen J.N., Youn S.J. Three steps to flatten the mental health need curve amid the COVID-19 pandemic // Depression and Anxiety. 2020. Vol. 1-2. DOI: https:// doi.org/10.1002/da.23031

- Rajkumar R.P. COVID-19 and mental health: A review of the existing literature // Asian Journal of Psychiatry. 2020. Vol. 52. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102066

- Wang Y., Zhao X., Feng Q., (...), Yao Y., Shi J. Psychological assistance during the corona-virus disease 2019 outbreak in China // Journal of Health Psychology. 2020. Vol. 25 (6). P. 733-737. DOI: 10.1177/1359105320919177