Особенности вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов в ответ на ортостатическую пробу

Автор: Дык Н.Ч., Алексанянц Г.Д.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма у спортсменов -бадминтонистов в покое и при ортостатической пробе. Обследовано 59 спортсменов (перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта) в возрасте 17-21 года. При проведении ортостатической пробы у бадминтонистов с разным типом вегетативной регуляции были зарегистрированы разнонаправленные варианты реакции сердечно-сосудистой системы. Независимо от типа вегетативной регуляции у бадминтонистов чаще регистрируется (при проведении ортостатической пробы) автономноцентральный тип реакции, что позволяет предположить специфическую направленность ритма сердца у обследуемых.

Квалифицированные бадминтонисты, вариабельность сердечного ритма, типы вегетативной регуляции, ортостатическое тестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14263844

IDR: 14263844 | УДК: 796.01:612

Текст научной статьи Особенности вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов в ответ на ортостатическую пробу

Высокий уровень физических нагрузок при систематических занятиях бадминтоном требует предельной мобилизации функционального потенциала спортсмена (С. М. Ахметов с соавт., 2011). При этом происходят определенные адаптивные сдвиги в деятельности основных систем организма (Г. Д. Алексанянц с соавт., 2009; Н. Г. Аришнова с соавт., 2010; Ю. Н. Смирнов, 2011 и др.).

В то же время у бадминтонистов нередко регистрируются случаи перенапряжения ведущих систем организма и в частности сердечно-сосудистой (И. Т. Корнеева с соавт., 2002; А. В. Полуструев, В. Г. Турманидзе, 2005; О. В. Жбанков с соавт., 2011).

В связи с этим прогнозирование функциональных резервов спортсмена должно быть одним из непременных условий определения функционального состояния и степени его тренированности. При этом функциональный резерв можно определить как соотношение между высотой функционирования системы и уровнем напряжения адаптивных регуляторных механизмов (А. П. Жужгов, 2002).

Простота, доступность и высокая чувствительность данных вариабельности сердечного ритма при ортостатическом тестировании позволяют широко использовать данную методику в медико-биологической практике для экспресс-оценки и динамического контроля за функциональным состоянием, адаптивными и резервными воз- можностями сердечно-сосудистой и вегетативной систем организма спортсменов (Г. Д. Алексанянц с соавт., 2009).

Исследуя ответную реакцию на активную ортостатическую пробу, Н. И. Шлык (2009) была предложена следующая классификация, предполагающая 4 варианта адаптивной реакции сердечно-сосудистой системы:

– автономно-центральный – характеризующий активность симпатического отдела и центральных механизмов регуляции ритма сердца;

– автономный – увеличивается активность симпатического отдела вегетативной нервной системы и снижается активность центральных механизмов регуляции ритма сердца;

– центральный – повышается тонус центральных структур и снижаентся тонус автономных механизмов управления;

– тормозной – снижается активность автономных и центральных структур вегетативной регуляции ритма сердца.

С целью оценки функционального резерва (готовности) и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы нами проводилось исследование деятельности сердца у бадминтонистов в условиях относительного покоя и при выполнении ортостатической пробы.

Анализ вариабельности сердечного ритма проводился с использованием аппаратно-программного комплекса «ВНС-Спектр» фирмы «Нейрософт» (Россия, г. Иваново). Указанный аппаратно-программный комплекс работал совместно с компьютером и обеспечивал формирование динамических рядов кардиоинтервалов с частотой дискретизации электрокардиографического сигнала 1000 Гц. Точность измерения R-R интервалов ± 1мс. Исследования проводились в утренние часы. Осуществлялась 5-минутная запись ЭКГ в помещении, с постоянной температурой воздуха (22°С). Для обследуемого бадминтониста период адаптации к условиям исследования (горизонтальное положение тела) составлял 10 мин. Запись выполнялась при ровном дыхании, без глубоких вдохов. Бадминтонисты в дни обследований в тренировках не участвовали. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке (Н. Г. Аришнова с соавт., 2010).

Анализ вариабельности ритма сердца осуществлялся с помощью вариационной пульсометрии по Р. М. Баевскому (2002) и по результатам исследования волновой структуры сердечного ритма (спектральный анализ) (В. М. Михайлов, 2002).

Во время исследования оценивались следующие показатели:

– мода – Мо (с), значение наиболее часто встречающегося R-R интервала, указывающее на доминирующий уровень функционирования синусового узла. Показатели моды при симпатотонии минимальны, при вагото-нии – максимальны. Значение моды в норме колеблется от 0,7 до 0,9 (А. А. Василенко с соавт., 2009);

– амплитуда моды – АМо (%), это отношение количества R-R интервалов со значениями, равными Мо, к общему количеству RR-интервалов в процентах. Данный показатель отражает степень ригидности ритма. В норме составляет 30-50%. Увеличение АМо свидетельствует о преобладании симпатических влияний на синусный узел и значительной ригидности ритма сердца. Данный показатель при ваготонии имеет тенденцию к уменьшению (Г. А. Макарова, 2013);

– вариационный размах динамического ряда R-R интервалов – ∆Х(с) – разница между максимальными и минимальными значениями RR-интервалов (ширина основания гистограммы) рассматривается как парасимпатический показатель. Чем он выше, тем сильнее выражено влияние вагуса на ритм сердца (рассматривается как парасимпатический показатель). Нормальные значения – от 0,15 до 0,45 (В. М. Михайлов, 2002);

– при исследовании степени адаптации сердечнососудистой системы и оценке адекватности процессов регуляции определялся ряд параметров – произво- дные классических статистических показателей (индексы Р. М. Баевского, 2002):

– индекс напряжения – ИН (усл. ед.) – дает наиболее полную оценку степени напряжения центральных механизмов регуляции в процессе адаптации к меняющимся средовым воздействиям. ИН регуляторных систем отражает степень централизации управления сердечным ритмом и характеризует в основном активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. В норме показатель от 80 до 150 (ИН = АМо/2х∆ХхМо) (Р. М. Баевский, 2002);

– индекс вегетативного равновесия – ИВР (усл. ед.) – определяет соотношение симпатической и парасимпатической регуляции сердечной деятельности. Вычисление ИВР проводилось по формуле: ИВР = АМо / ∆Х. В норме показатель от 35 до 145 (А. А. Григорьева с соавт., 2001);

– вегетативный показатель ритма – ВПР (усл. ед.) – позволяет судить о вегетативном балансе с позиции оценки активности автономного контура регуляции. Чем выше эта активность (меньше величина ВПР), тем более выраженно влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС). ВПР рассчитывался по формуле: ВПР = 1 / Мо ∙ ∆Х. Нормальные значения – от 3 до 150 (Р. М. Баевский, 2002);

– показатель адекватности процессов регуляции – ПАПР (усл. ед. норма 15-50) – отражает соответствие между уровнем функционирования синусового узла и симпатической активности. Определение показателя проводилось по следующей формуле: ПАПР = АМо / Мо (А. С. Бань, Г. М. Загородный, 2012);

– SDNN (standart deviation of the NN interval) – стандартное отклонение (SD) величин нормальных интервалов R-R(N-N). Анормальные интервалы R-R из анализа исключались. SDNN является интегральным показателем, характеризующим ВСР в целом (отражает состояние механизмов регуляции), который зависит от влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Увеличение или уменьшение этого показателя свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону преобладания одного из отделов, что, однако, не позволяет достоверно судить о влиянии на ВСР каждого из них в отдельности; нормальные значения 40-80 мс (В. М. Михайлов, 2002).

При спектральном анализе определялись следующие параметры:

– ТР (total power) – общая мощность спектра, характеризующего ВРС. Это мощность в диапазоне от 0,003 до 0,40 Гц, отражает суммарную активность нейрогумо-ральных влияний на сердечный ритм;

– HF (high frequency) – высокочастотные колебания ЧСС при частоте 0,15-0,40 Гц. Мощность в этом диапазоне отражает активность автономного контура регуляции при вагусном контроле сердечного ритма (колебания парасимпатического отдела вегетативной нервной системы);

– LF (low frequency) – низкочастотные колебания (вазомоторные волны) – часть спектра в диапазоне частот 0,04 до 0,15 Гц, имеет смешанное происхождение, в основном характеризует систему регуляции сосудистого центра, присутствует влияние симпатического отдела ВНС;

– VLF (very low frequency) – очень низкочастотные колебания – диапазон частот от 0,003 до 0,04 Гц. Превалирование в общей структуре спектра обусловлено увеличением надсегментарного уровня регуляции и доминированием симпатических влияний. При истощении симпатоадреналовой активности вегетативное обеспечение деятельности осуществляется за счет церебральных эрготропных и гуморально-метаболических влияний (В. Н. Мухин с соавт., 2006).

Вычислялось LF/HF – значение соотношения (баланс) симпатических и парасимпатических влияний – относительная активность подкоркового симпатического нервного центра. Измерение LF и HF проводилось в относительных единицах, которые представляют процентный вклад каждой составляющей в общую мощность спектра, из которой вычиталась мощность VLF-компонента.

Проведение ортостатической пробы осуществлялось следующим образом: после предварительного инструктажа обследуемый проводил 10 минут в горизонтальном положении. В это время регистрировалась ЭКГ (5-минутная запись ВСР в покое). Исследуемых просили не разговаривать и закрыть глаза. По окончании записи с помощью автоматического измерителя (фирма «ОMRON», Япония) определялось артериальное давление (АД, мм рт. ст.). Затем, по команде, исследуемый не очень быстро принимал вертикальное положение и стоял по стойке “смирно”, без напряжения в течение 5 минут. Исследование повторялось снова. Полученные сигналы обрабатывались автоматически аппаратно-программным комплексом “ВНС-спектр”. С помощью пакета стандартных статистических программ производилась обработка накопленной базы данных с определением среднего арифметического (М), стандартной ошибки (± m). Из обработки исключались исследуемые, у которых уровень испытываемого стресса (УИС, норма – 1,0-1,6 усл. ед.) отличался от среднегруппового значения более чем на 3 стандартных отклонения (ϭ). Уровень стресса определялся по формуле:

УИС = 0,000126 * В1/3 * ФЧСС * ПАД (Ю. Р. Шейх-Заде с соавт., 2001), где ПАД – пульсовое АД; ФЧСС – фоновая частота сердечных сокращений (в мин); В – масса тела (в кг).

Исследование проводилось на базе СДЮШОР № 9 г. Краснодара, специализированных СДЮШОР Краснодарского края и кафедр физиологии, анатомии и теории и методики спортивных игр КГУФКСТ.

Обследованы 59 спортсменов (перворазрядники, кандидаты в мастера и мастера спорта) в возрасте 1721 года. Спортсмены, занимавшиеся бадминтоном, принимали участие в исследовании на добровольной основе, было получено письменное информированное согласие.

Таблица 1

Показатели вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов 1 группы вегетативной регуляции до и после проведения ортостатической пробы в зависимости от вариантов реакции сердечно-сосудистой системы (М ± m)

|

Показатели вариабельности сердечного ритма |

I группа вегетативной регуляции n = 11 |

|||||

|

автономно-центральный n = 6 |

центральный n = 5 |

|||||

|

в покое |

после стандартной физической нагрузки |

P 1-2 |

в покое |

после стандартной физической нагрузки |

P 3-4 |

|

|

ЧСС (уд/мин) |

79,9±3,4 |

96,1±4,3 |

P < 0,05 |

80,8±3,1 |

87,5±4,4 |

P > 0,05 |

|

SDNN (мс) |

48,8±2,1 |

40,2±1,8 |

P < 0,05 |

49,1±1,9 |

63,7 ±2,3 |

P < 0,01 |

|

AMo (%) |

39,8±1,6 |

47,5±2,3 |

P < 0,05 |

40,1±1,9 |

28,2±1,6 |

P < 0,01 |

|

ИН (у. е.) |

97,7±8,9 |

191,2±17,5 |

P < 0,001 |

98,1±6,7 |

72,1±3,4 |

P < 0,01 |

|

TP (мс²/Гц) |

4012±172 |

4256±203 |

P > 0,05 |

4093±129 |

4477±212 |

P > 0,05 |

|

HF (мс²/Гц) |

1317±112 |

992±96 |

P < 0,05 |

1286±116 |

1067±103 |

P < 0,05 |

|

LF (мс²/Гц) |

1120±187 |

1433±128 |

P > 0,05 |

1142±174 |

1398±151 |

P > 0,05 |

|

VLF (мс²/Гц) |

1629±136 |

1904±156 |

P < 0,05 |

1675±105 |

2012±178 |

P < 0,05 |

|

LF/HF |

0,85±0,02 |

1,45±0,03 |

P < 0,001 |

0,88±0,01 |

1,31±0,05 |

P < 0,001 |

Примечание: P1-2– достоверность различий между спортсменами с автономно-центральной реакцией до и после ортопробы. P3-4– достоверность различий между спортсменами с центральным вариантом реакции до и после ортопробы.

Таблица 2

Показатели вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов 3 группы вегетативной регуляции до и после проведения ортостатической пробы в зависимости от вариантов реакции сердечно-сосудистой системы (М ± m)

|

Показатели вариабельности сердечного ритма |

III группа вегетативной регуляции n = 48 |

||||||||

|

автономно-центральный n = 39 |

автономный n = 5 |

центральный n = 4 |

|||||||

|

в покое |

стоя |

P 1-2 |

в покое |

стоя |

P 3-4 |

в покое |

стоя |

P 5-6 |

|

|

ЧСС (уд/мин) |

69,5±1,9 |

88,2±3,1 |

P > 0,05 |

71,1±1,5 |

87,4±2,3 |

P < 0,001 |

70,2±2,6 |

76,8±3,5 |

P > 0,05 |

|

SDNN (мс) |

77,4±2,3 |

45,1±2,8 |

P < 0,001 |

76,2±3,4 |

43,4±1,9 |

P < 0,001 |

75,4±1,7 |

84,3±2,2 |

P < 0,05 |

|

AMo (%) |

32,6±4,2 |

42,9±1,9 |

P < 0,05 |

33,6±2,2 |

48,2±1,1 |

P < 0,001 |

34,2±1,6 |

23,3±2,7 |

P < 0,05 |

|

ИН (у. е.) |

57,4±2,1 |

160,6±9,8 |

P < 0,001 |

52,7±4,2 |

168,4±12,5 |

P < 0,001 |

53,9±2,3 |

48,3±1,8 |

P < 0,05 |

|

TP |

5822±302 |

3516±240 |

P < 0,001 |

5832±280 |

2868±204 |

P < 0,001 |

5803±270 |

6044±220 |

P > 0,05 |

|

HF (мс²/1000) |

2902±96 |

532±106 |

P < 0,001 |

2951±103 |

629±110 |

P < 0,001 |

2836±115 |

3045±141 |

P > 0,05 |

|

LF (мс²/1000) |

1170±186 |

968±120 |

P > 0,05 |

1159±176 |

1006±162 |

P > 0,05 |

1238±186 |

1315±165 |

P > 0,05 |

|

VLF (мс²/1000) |

1779±115 |

1982±96 |

P > 0,05 |

1722±124 |

1068±128 |

P < 0,001 |

1698±120 |

1884±180 |

P > 0,05 |

|

LF/HF |

0,40±0,02 |

1,80±0,03 |

P < 0,001 |

0,39±0,01 |

1,60±0,02 |

P < 0,001 |

0,43±0,03 |

0,41±0,04 |

P > 0,05 |

Примечание: P1-2– достоверность различий между спортсменами с автономно-центральной реакцией до и после ортопробы; P3-4– достоверность различий между спортсменами с автономным вариантом реакции до и после ортопробы; P5-6 – достоверность различий между спортсменами с центральным вариантом реакции до и после ортопробы.

Среди обследованных нами бадминтонистов установлены две группы спортсменов, имеющих различный уровень напряжения регуляторных систем (по классификации Н. И. Шлык, 2009) – 1 и 3 группы, которые различаются по количественно-качественному соотношению показателей вегетативной регуляции сердечного ритма, проявляющемуся в разной степени активности симпатического, парасимпатического отделов ВНС и центральных структур управления ритмом сердца.

При обследовании бадминтонистов, в зависимости от направленности (активности) симпатического отдела вегетативной нервной системы и центральных структур управления ритмом сердца, нами были выявлены 3 варианта (из четырех) адаптивной реакции сердечно-сосудистой системы на ортостатическую пробу: автономно-центральный (I), автономный (II), центральный (III). Тормозной (IV) у обследуемых нами бадминтонистов не определялся.

Общие сведения, касающиеся показателей вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов с разной степенью активности вегетативной регуляции при ортостатической пробе, представлены в таблицах 1 и 2.

Как показали полученные данные вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов 1 группы вегетативной регуляции, имеются различные тренды реакций на ортостатическую пробу.

Так, у незначительно большей половины спортсменов исследуемой группы вариантом реакции был I – автономно-центральной тип реакции (54,5%). При этом варианте реакции у наблюдаемых по отношению с исходным показателям было отмечено увеличение частоты сердечных сокращений на 20,3% (P ≤ 0,05), по- вышение значения индекса напряжения – на 95,6% (P ≤ 0,001), прирост амплитуды Мо – на 19,3% (P ≤ 0,05), возрастание LF – на 28,0% (P ≤ 0,05), VLF – на 18,9% (P ≤ 0,05) и уменьшение значений: SDNN – на 16,7% (P ≤ 0,05), HF – на 24,7% (P ≤ 0,05), как следствие повышения симпатических и центральных влияний на ритм сердца.

При центральном варианте реакции у 45,5% бадминтонистов по отношению к покою наблюдается увеличение частоты сердечных сокращений на 8,3% (P ≤ 0,05), SDNN – на 30,0% (P ≤ 0,01) (что связано с возрастанием парасимпатических и центральных влияний на ритм сердца), LF – на 14,0% (P ≤ 0,05), VLF – на 21,1% (P ≤ 0,05). Однако мощность дыхательного центра (HF) снизилась на 17,0% (P ≤ 0,05). Вместе с тем падает и активность симпатического отдела ВНС – уменьшаются показатели амплитуды Мо на 29,7% (P ≤ 0,01), индекса напряжения – на 26,3% (P ≤ 0,01).

Мощность спектра нейрогуморальной реакции у бадминтонистов 1 группы вегетативной регуляции в ответ на ортостатическую пробу практически не менялась.

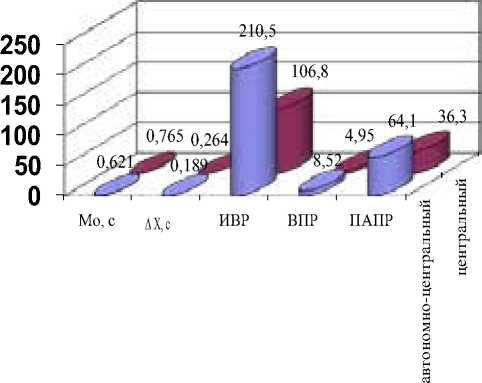

Немаловажное значение, с точки зрения подтверждения направленности изменений, имеют и результаты статистического анализа показателей ВСР (ИВР, ВПР, ПАПР) у бадминтонистов 1 группы вегетативной регуляции при выполнении ортостатической пробы (диаграмма 1).

Так, у бадминтонистов с автономно-центральным типом реакции (54,5%) на ортостатическую пробу регистрировались: увеличение симпатических влияний и повышение активности центральных регуляторных механизмов сердечного ритма. В то же время у 45,5% бадминтонистов при центральном варианте реакции на ортопробу, несмотря на тенденцию к снижению активности симпатического отдела и возрастанию вагальных влияний, рассматриваемые показатели не выходили за условные границы нормы.

Диаграмма 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у бадминтонистов 1 группы вегетативной регуляции при разных вариантах реакций ССС на ортопробу

При изучении динамики вариабельности сердечного ритма во время проведения ортостатической пробы у бадминтонистов, включенных в 3 группу вегетативной регуляции (таблица 2), были выявлены следующие типы реакции: у 81,3% – автономно-центральный, у 10,4% – автономный и у 8,3% – центральный.

Так, у бадминтонистов при автономно-центральном варианте реакции на переход из горизонтального в вертикальное положение отмечалось повышение активности симпатической и центральной регуляции сердечного ритма, что проявляется в увеличении в среднем показателей: частоты сердечных сокращений – на 26,9% (P ≤ 0,05), индекса напряжения – на 195,2% (P ≤ 0,01), амплитуды Мо – на 31,6% (P ≤ 0,01), VLF – на 11,4% (P ≤ 0,01) и уменьшении значений: SDNN – на 41,7% (P ≤ 0,001), HF – на 81,7% (P ≤ 0,001), LF – на 17,3% (P ≤ 0,01). При этом показатель ТР (мощность спектра нейрогуморальной регуляции) снизился.

Что касается показателей вариабельности сердечного ритма (на ортопробу) при автономном варианте реакции, то в данном случае зафиксирована значительная активность симпатического отдела ВНС при уменьшении действия структур центральной регуляции: увеличивалась в среднем частота сердечных сокращений на 22,9% (P ≤ 0,05), амплитуда Мо – на 43,4% (P ≤ 0,01), индекс напряжения – на 219,1% (P ≤ 0,001) и уменьшались значения: SDNN – на 43,0% (P ≤ 0,01), HF – на 78,7% (P ≤ 0,001), LF – на 13,2% (P ≤ 0,05) и VLF – на 38,0% (P ≤ 0,01). Мощность спектра нейрогуморальной регуляции при этом варианте уменьшилась почти вдвое.

При центральном же варианте реакции установлено повышение в среднем значений: частоты сердечных сокращений – на 9,4% (P ≤ 0,05), SDNN – на 10,5% (P ≤ 0,05) (в связи с некоторым увеличением парасимпа- тических влияний), HF – на 7,6% (P ≤ 0,05), LF – на 6,2% (P ≤ 0,05), VLF – на 11,0% (P ≤ 0,05), т. е. происходит повышение активности центральной регуляции. Вместе с тем падает активность симпатического отдела ВНС – уменьшились показатели амплитуды Мо на 31,9% (P ≤ 0,01), индекса напряжения – на 8,5% (P ≤ 0,05). Мощность спектра нейрогуморальной регуляции при этом варианте не изменилась.

Особый интерес представляют результаты статистического анализа показателей ВСР (ИВР, ВПР,ПАПР) у бадминтонистов 3 группы вегетативной реакции при выполнении ортопробы. Так, у бадминтонистов с автономно-центральным вариантом реакции зарегистрирована симпатикотония и напряжение центральных механизмов управления ритмом, при автономном варианте ответа фиксировались активность симпатического отдела ВНС и уменьшение действия структур центральной регуляции и, наконец, при центральном варианте – за исключением ВПР, остальные индексы показали снижение активности симпатических влияний (диаграмма 2).

0,644

167,3

172,4

центральный

автономный

автономно-центральный

Мо, с ∆Х, с ИВР ВПР ПАПР

Варианты реакций ССС на ортопробу

Диаграмма 2. Показатели вариабельности сердечного ритма бадминтонистов 3 группы вегетативной регуляции при разных вариантах реакции ССС на ортопробу

Таким образом, при проведении ортостатической пробы у бадминтонистов с разным типом вегетативной регуляции были зарегистрированы разнонаправленные варианты реакций сердечно-сосудистой системы. У бадминтонистов 1 группы вегетативной регуляции определены автономно-центральный (I) – 54,5% и центральный (III) – 45,5% типы реакций, а у их коллег из 3 группы – автономно-центральный (I) демонстрировали 81,3%, автономный (II) – 10,4% и центральный (III) – 8,3%.

Следовательно, независимо от типа вегетативной регуляции у бадминтонистов чаще регистрируется (при проведении ортостатической пробы) автономноцентральный тип реакции, что позволяет предположить специфическую направленность ритма сердца у обследуемых, т. е. под влиянием спортивной деятельности у бадминтонистов повышаются адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы.