Особенности вегетативных регуляций у спортсменов-бадминтонистов различной квалификации

Автор: Чан Дык Ньан

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Оценка вегетативной регуляции процессов адаптации к физическим нагрузкам, своевременное выявление вегетативных дисфункций, развивающихся при утомлении являются приоритетными задачами медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов. В статье проведен сравнительный анализ особенностей вегетативной регуляции у спортсменов-бадминтонистов и их сверстников, не занимающихся спортом. Обследовано 59 спортсменов (перворазрядников, кандидатов в мастера и мастеров спорта) в возрасте 17-21 года и 35 сверстников, не занимающихся спортом. Выявлены особенности вегетативной регуляции у обследованных групп, проявляющиеся ростом парасимпатической активности у спортсменов.

Спортсмены-бадминтонисты, дермографизм, вегетативный индекс кердо, коэффициент хильдебранта, вегетативные регуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/14263781

IDR: 14263781 | УДК: 796.01:612

Текст научной статьи Особенности вегетативных регуляций у спортсменов-бадминтонистов различной квалификации

В связи с возрастающими тренировочными, предсо-ревновательными и соревновательными нагрузками в бадминтоне функциональное состояние спортсменов, специализирующихся в этом виде спорта, требует исключительного внимания в плане текущего контроля за ведущими системами организма. Это обусловлено спецификой современного спортивного бадминтона: выраженная тенденция действий на пределе скоростных возможностей, постоянно меняющиеся игровые ситуации, умение своевременно переключаться на различные режимы работы и т. д. (Ф. Г. Валеев, 1997; М. С. Паршин, 2006). Вышеуказанное требует высокой подвижности нервных процессов и, в частности, предельного напряжения вегетативной нервной системы. При этом нельзя не учитывать, что важным компонен- лизацию компенсаторных механизмов, в других – оказывают негативное влияние. Оценка вегетативной регуляции процессов адаптации к физическим нагрузкам, своевременное выявление вегетативных дисфункций, развивающихся при утомлении, являются приоритетными задачами медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов-бадминтонистов.

Целью настоящего исследования явилось изучение физиологических особенностей вегетативных регуляций у спортсменов, специализирующихся в бадминтоне.

Исследование проводилось на базе СДЮШОР № 9 г. Краснодара, специализированных СДЮШОР Краснодарского края и на кафедре теории и методики спортивных игр КГУФКСТ.

Обследовано 59 спортсменов, занимающихся бадминтоном, в возрасте 17-21 года, которые были разделены на 2 группы. В первую группу вошли мастера спорта по бадминтону (n – 12), во вторую – спортсмены, имеющие 1 разряд, а также кандидаты в мастера спорта

(n – 47). Контрольную группу составили 35 практически здоровых (прошедших медицинское обследование) сверстников, не занимающихся спортом. Практически здоровые юноши и спортсмены, занимающиеся бадминтоном, принимали участие в исследовании на добровольной основе, было получено письменное информированное согласие. Обследование проводилось в утренние часы, при дневном освещении и температуре воздуха не ниже 20°С.

Для изучения особенностей реакций вегетативной нервной системы у бадминтонистов использовались следующие методы исследования: оценка нервнососудистых реакций кожи, возникающих в ответ на механическое раздражение и характеризующихся появлением различно окрашенных полос, т. е. дермографизм (В. В Барбинов, 2008; Томас П. Хэбир, 2008 и др.), определение соотношения возбудимости симпатического и парасимпатического отделов осуществлялось по вегетативному индексу Кердо (Г. А. Макарова, 2002) и коэффициенту Хильдебранта (А. М. Вейн, 2003).

При определении дермографизма использовался дермограф В. А. Мадорского. Сила давления дермографа составила 200-500 граммов. Учитывалась ответная реакция кожи на давление 200 граммов. Остальные наблюдения проводились только для определения адекватности реакции кожи силе раздражителя. Регистрировались латентный период дермографизма (время его возникновения), а также продолжительность и цвет возникающих полос. В результате проведенного исследования в контрольной группе (35 практически здоровых сверстников) была определена норма продолжительности латентного периода дермографизма, составившая 9,7 ± 2,1 с, и продолжительность его существования от 4,5 до 8 мин. Однако, учитывая нецелесообразность определения в практике продолжительности латентного периода дермографизма в долях секунды, мы полагаем возможным в дальнейшем считать нормой латентного периода 7-10 с.

Наблюдаемых с латентным периодом 1-6 с относили к лицам с повышенной возбудимостью вазомоторного аппарата кожи, к пониженной – 11 с и более.

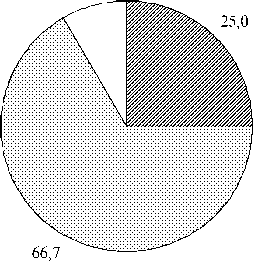

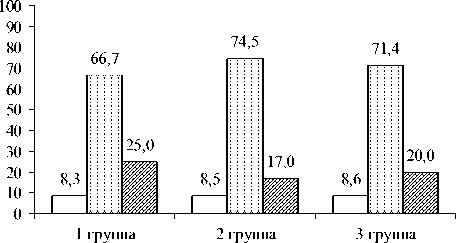

Анализ полученных данных показал (рис. 1), что в группе мастеров спорта у 66,7% исследуемых отмечалась нормальная, у 8,3% – повышенная, а у 25,0% – пониженная возбудимость вазомоторного аппарата.

В группе кандидатов в мастера спорта и перворазрядников отмечалось большее количество по сравнению с 1 группой спортсменов как с повышенной (10,6%), так и с пониженной возбудимостью вазомоторного аппарата кожи (29,7%). Нормальная возбудимость обнаружена у 59,7% бадминтонистов второй группы.

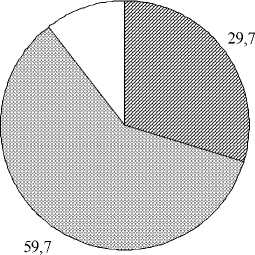

При исследовании продолжительности дермографизма были получены следующие результаты (рис. 2): в первой группе у 75,0% наблюдаемых отмечался нормальный по времени дермографизм, у 8,3% – быстро-исчезающий и у 16,7% – инертный по времени дермографизм.

8,3

10,6

Пониженная возбудимость вазомоторного аппарата Нормальная возбудимость вазомоторного аппарата Повышенная возбудимость вазомоторного аппарата

Рис. 1. Продолжительность латентного периода дермографизма у бадминтонистов (%)

Нормальный по времени

Быстроисчезающий

Инертный по времени

Рис. 2. Длительность дермографизма у бадминтонистов (%)

Во второй группе по сравнению с высококвалифицированными спортсменами выявлено несколько меньше обследуемых с нормальным по времени дермографизмом – 70,2% и больший процент наблюдаемых с инертным дермографизмом – 21,3%. Быстро-исчезающий дермографизм был отмечен у 8,5 % спортсменов.

По мнению В. П. Адаскевич (2006), К. А. Арндт (2009) и др., при изучении цвета полос белый дермографизм свидетельствует о повышенной возбудимости вазоконстрикторов кожи и симпатического отдела вегетативной нервной системы; разлитой красный дермографизм – о повышенной возбудимости парасимпатического отдела.

Что касается окраски дермографизма у бадминтонистов, то у спортсменов первой группы выявлено 8,3 % исследуемых с белым дермографизмом, у 75,0% окраска от розового цвета до красного, у 16,7% – разлитой красный дермографизм.

Во второй группе у 10,6% спортсменов обнаружен белый дермографизм, у 63,8% регистрировалась окраска от розового цвета до красного, а у 25,5% отмечен разлитой красный дермографизм.

Таким образом, при изучении латентного периода, длительности и цвета полос дермографизма у юных бадминтонистов установлено, что в группе мастеров спорта у трети спортсменов нарушено функциональное состояние нервно-сосудистого аппарата кожи с преобладанием парасимпатического компонента. В группе кандидатов в мастера спорта и перворазрядников подобные изменения отмечены более чем у 40% исследуемых.

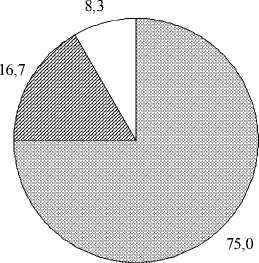

При изучении соотношения возбудимости симпатического и парасимпатического отделов (индекс Кердо) установлено (рис. 3), что у 66,7% мастеров спорта по бадминтону отмечались уравновешенные симпатические и парасимпатические влияния, у 8,3% спортсменов выявлена симпатикотония, у 25% – парасимпати-котония.

Симпатикотония

Уравновешенные симпатическое и парасимпатическое влияние Парасимпатикотония

Рис. 3. Определение индекса Кердо у бадминтонистов и не занимающихся спортом (%)

Во второй группе больше процент нормотоников (74,5%) и меньше спортсменов с парасимпатикотонией

(17%). Симпатикотония характерна для 8,5% бадминтонистов – кандидатов в мастера спорта и перворазрядников.

В контрольной группе 71,4% обследуемых можно отнести к нормотоникам; у 8,6% выявлена симпатико-тония и у 20% – парасимпатикотония.

С помощью коэффициента Хильдебранта рассчитывалось соотношение частоты сердечных сокращений (ЧСС) к частоте дыхательных движений (ЧДД). В норме индекс находится в пределах 2,8 – 4,9 усл. ед. При его снижении можно говорить о расстройстве вегетативной регуляции в сторону парасимпатикотонии, а при его увеличении – в сторону симпатикотонии, что свидетельствует о перенапряжении.

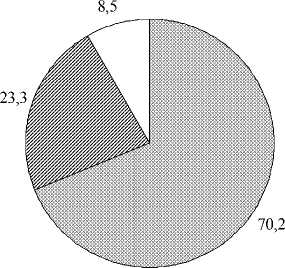

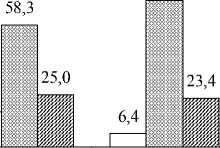

В результате проведенных исследований установлено (рис. 4), что показатели 58,3% бадминтонистов первой группы находились в пределах нормы. У 16,7% спортсменов отмечен сдвиг в сторону симпатикото-нии, а у 25% – сдвиг в сторону парасимпатикотонии.

70,2

16,7

77,2

1 группа 2 группа 3 группа

Сдвиг в сторону симпатикотонии

В пределах нормы

Сдвиг в сторону парасимпатикотонии

Рис. 4. Определение индекса Хильдебранта у бадминтонистов и не занимающихся спортом (%)

У бадминтонистов второй группы 70,2% показателей – в пределах нормы; у 6,4% – сдвиг в сторону сим-патикотонии, у 23,4% – сдвиг в сторону парасимпати-котонии.

В контрольной группе 77,2% показателей – в пределах нормы, у 5,7% - сдвиг в сторону симпатикотонии, а у 17,1% – сдвиг в сторону парасимпатикотонии.

Учитывая, что у большинства обследованных определена нормотония, которая является отражением равновесия вегетативных механизмов регуляции, следует отметить, что у четверти бадминтонистов парасимпатический отдел ВНС более интенсивно выполняет свою функцию, что, по всей видимости, связано со спецификой тренировочных и соревновательных нагрузок, поскольку большинство спортсменов 1 и 2 группы имели высокую спортивную квалификацию.

Анализ комплекса тестов, характеризующих состояние вегетативных отделов нервной системы, выявил, что наращивание спортивного мастерства бадминтонистов ассоциируется с ростом активности адаптационных механизмов и активности парасимпатического звена регуляции.

Научно-практическая значимость данного исследования заключается в использовании доступных, легко воспроизводимых, нетрудоемких и неэнергозатратных методов изучения вегетативного статуса для оценки уровня тренированности и физической формы бадминтониста во время тренировочного процесса. В этом случае ваготония (парасимпатикотония) может рассматриваться как положительный предиктор правильно выбранного подхода к физической подготовке спортсмена, и, наоборот, симпатикотония может сигнализировать о неадекватном подходе к физической подготовке бадминтониста. Как известно, повышенный парасимпатический тонус приводит к урежению ритма сердца, увеличению его диастолического наполнения и, соответственно, повышению сердечного выброса, а также к системной вазодилатации (расширению сосудов), что позволяет оптимизировать работу ССС и физиологически адекватно адаптировать её к текущей нагрузке. В итоге это может проявиться увеличением выносливости и работоспособности спортсмена. Полученные данные могут использоваться для создания «вегетативного портрета» бадминтонистов различного уровня квалификации.