Особенности вербализации аспектуально-таксисных ситуаций в советских детских графических рассказах про умную Машу

Автор: Брыкова Александра Андреевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 5 т.42, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются аспектуально-таксисные ситуации и смежные с ними ситуации временной локализованности в графических рассказах про Умную Машу, печатавшихся в советском детском журнале «Чиж» с 1934 по 1937 год. Использование методов синтаксического и прагматического анализа позволяет показать, как в процессе складывания канонов жанра меняются способы вербализации сюжетного развертывания, в основе которого лежит моно- и полисубъектный независимый таксис, как соотносится текст с коммуникативными возможностями читателей-детей. Постепенная креолизация графического рассказа приводит к тому, что текст перестает использоваться как инструмент заполнения сюжетных лакун, что ведет к сокращению аспектуально-таксисных ситуаций, которые замещаются на ситуации, находящиеся вне таксисных отношений (осложненными различными модальными смыслами), к отказу от последовательного использования маркеров временной делиминации и маркеров ситуаций временной локализованности / нелокализованности (или расширению за счет них временных границ таксисной ситуации). Это становится причиной смены функций между визуальным и вербальным рядом, который больше не дублирует изображение и, обнаруживая все меньше общих черт с репрезентативно-иконическим детским дискурсом, усложняет всю структуру графического рассказа, способствуя повышению коммуникативной компетенции детей.

Графический рассказ, умная маша, креолизованный текст, аспектуально-таксисные ситуации, ситуации временной локализованности, репрезентативно-иконический дискурс

Короткий адрес: https://sciup.org/147227277

IDR: 147227277 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.494

Текст научной статьи Особенности вербализации аспектуально-таксисных ситуаций в советских детских графических рассказах про умную Машу

Графический рассказ – серия сюжетно связанных картинок, нередко снабженных подписями и объединенных заголовком1. Графический рассказ можно считать разновидностью креолизо-ванного текста, который, по указанию создателей термина Ю. А. Сорокина и Е. Ф. Тарасова, включает в себя «кинотексты, тексты радиовещания и телевидения, средства наглядной агитации и пропаганды <…> рекламные тексты» [5: 181]. Такие тексты представляются более семантически нагруженными за счет активного взаимодействия вербальных и визуальных компонентов, порождающих дополнительные смыслы. Среди креолизованных текстов особое внимание уделяют рекламным, агитационным плакатам [1] и комиксам2, от которых графические рассказы отличаются в первую очередь тем, что вербальная часть такого рассказа представляет собой связный монологический текст, допускающий диалогические реплики, но не ограничивающийся ими. Важным представляется и тот факт, что в пространстве графического рассказа вербальный ряд и визуальная составляющая четко разграничены, в то время как в комиксе речь персонажа, обведенная специальным контуром – графическим пространством речевого компонента (ГПРК)3, – является частью изображения, что кардинально меняет отношения вербального и визуального рядов. Одновременно с этим графический рассказ представляется и более сложным для восприятия художественным произведением, которое требует от реципиента определенного уровня абстракции и символизации, в том числе и при восприятии и оценке визуальных компонентов рассказа4.

Креолизованные тексты были важной составляющей советской культуры первой половины

ХХ века и использовались как один из способов формирования эстетических, этических и иных воззрений членов нового общества. Графические рассказы активно печатались в советских детских журналах и во многом определяли стилистику как детской литературы, так и детской публицистики, так как были частью периодических изданий, неоднородных по своему жанровому составу. Наибольший интерес для анализа, на наш взгляд, представляет серия рассказов про Умную Машу, выходившая в журнале «Чиж» с 1934 по 1937 год. Всего за указанный период было напечатано более 20 рассказов, часть из которых была лишена вербального ряда. Объектом анализа в данной статье станут 17 рассказов, снабженных прозаическим (8 рассказов) и стихотворным (9 рассказов) текстами.

Журнал «Чиж» издавался в Ленинграде с 1930 по 1941 год. Создаваемый изначально как приложение к «Ежу», он очень быстро превратился в самостоятельный журнал, основной аудиторией которого были дошкольники – очаговцы и октябрята. «Чиж» был одним из наиболее популярных периодических изданий для детей младшего возраста, что объяснялось и его жанровым разнообразием, и большим количеством постоянных персонажей, обеспечивавших журналу гипертекстовую связность. Одним из таких персонажей была Умная Маша, помимо собственно рассказов, появлявшаяся в других рубриках, в первую очередь в рубрике «Телефон Чижа», и тем самым дававшая возможность работникам журнала активно взаимодействовать с читателями, формировать обратную связь за счет писем и вопросов, которые дети адресовывали Маше. У героини был и реальный прототип – дочь иллюстратора Б. Малаховского Катя5. Именно Малаховский, известный советский карикатурист, создал узнаваемый образ Маши – находчивой девочки с двумя косичками и острым подбородком, в то время как тексты, по воспоминаниям сотрудников «Чижа», создавались коллективно6, поэтому во многих рассказах авторы были не указаны. Однако можно предположить, что автором не только первого рассказа «Как Маша заставила осла везти себя в город», но и других, в первую очередь стихотворных текстов, выступил Д. Хармс. Активное участие в создании вербального ряда серии принимала и Н. Гернет, в то время бывшая главным редактором «Чижа» и впоследствии, в 1960-е годы, инициировавшая переиздание рассказов (картинки Б. Малаховского были сохранены, тогда как тексты Н. Гернет практически полностью переписала)7.

Сюжетно графические рассказы про Умную Машу представляли собой небольшие зарисовки, в основе которых лежала какая-ни- будь бытовая трудность (найти иголку в песке, донести тяжелого гуся, убрать сад, защитить курятник от лисы), решаемая Машей при помощи смекалки и подручных средств. Простота сюжета определяла и его визуально-вербальную структуру, реализуемую чаще всего четырьмя изображениями (реже тремя, пятью или шестью) одного формата, объединенными воедино не только смысловой логикой, но и вербальным компонентом повествовательного типа, который обеспечивал «второй» уровень связности, помогал читателям воспринимать серию картинок как целостное произведение, направлял взгляд читателя. Показательно, что в пространстве страницы последовательность картинок, располагаемых слева направо и сверху вниз, соотносилась с направлением правостороннего кириллического письма. Это позволяло добиться пространственной «синхронизации» вербального и визуальных рядов, что является, по указанию М. Николаевой [11: 98–99], одним из важных требований, предъявляемых к креолизованным текстам такого типа8.

Повествовательная, динамическая составляющая сюжетов исследуемых рассказов, ориентированных на читателей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов, а также наличие визуального компонента делают особенно значимыми аспектуально-таксисные ситуации, которые в пространстве рассказа смыкаются с ситуациями временной локализованности и нелокализованности, находящими выражение как в вербальном, так и визуальном ряду. Синкретичный характер креолизованных текстов выдвигает на первый план проблему взаимодействия элементов разных знаковых систем (изобразительной и языковой) при описании таксисных ситуаций. Значимым также становится вопрос о том, насколько отвечают выбранные способы реализации сюжетных и эстетических задач особенностям восприятия и коммуникативной компетенции читателя-ребенка, для которого повествовательный тип дискурса в указанном возрасте является одним из основных.

***

Таксис, определяемый как «временное отношение (в широком смысле, включая любые отношения предикатов) в рамках целостного периода времени, охватывающего значения всех компонентов выражаемого в высказывании полипреди-кативного комплекса» [2: 234], тесно связан с категорией аспектуальности, так как в русском языке обнаруживается не строгая, но последовательная тенденция к выражению разновременного таксиса формами совершенного вида, а одновременного – формами несовершенного вида глагола. Значимым для функционально-семантического поля таксиса становится и понятие временной локализованности, так как установление последовательности действий предполагает наличие наблюдателя и помещение действия в конкретные временные рамки, обеспечивающие сам факт наблюдаемости.

В случае с графическими рассказами при анализе аспектуально-таксисных ситуаций необходимо учитывать и наличие визуального ряда. Несмотря на то что таксис – это лингвистическая категория, реализуемая за счет грамматических и лексических возможностей языка, креолизо-ванный характер текстов графических рассказов предполагает, что оформление таксисной ситуации напрямую зависит от визуального ряда, при этом степень креолизации текста определяет и степень сложности отношений между вербальным и визуальным «таксисом», то есть соотношением последовательности действий вербализованных и изображенных.

По способу синтаксического оформления, отражающего смысловые отношения между действиями, таксис, вслед за Р. О. Якобсоном [10], принято разделять на зависимый и независимый, преобладающий в текстах исследованных рассказов (табл. 1).

Таблица 1. Аспектуально-таксисные ситуации Table 1. Aspectual and taxis situations

|

Отношения разновременности |

Отношения одновременности |

Отношения «псевдоодновременности» |

Недифференцированные временные отношения |

|||

|

независимый таксис |

зависимый таксис |

независимый таксис |

зависимый таксис |

с оттенком характеризации |

без оттенка характеризации |

|

|

32 (57,1 %) |

2 (3,6 %) |

14 (25 %) |

2 (3,6 %) |

1 (1,8 %) |

5 (8,9 %) |

|

|

Всего |

56 |

|||||

Из 56 таксисных ситуаций (включая ситуации «псевдоодновременности» и ситуации с недифференцированными временными отношениями), выделенных из 17 рассказов, только две относятся к зависимому таксису, оформленному двумя разными способами – конструкцией с деепричастием совершенного вида и предложно-падежной формой с отглагольным существительным: Маша села опять в таратайку и, сделав из гривы усы и бороду, наклеила их себе на лицо (1934, 2)9; Очень утомительно бегать за стрелой после каждого выстрела (1935, 2). Зависимый таксис маркирует разновремен-ные10 моносубъектные ситуации, а малое количество примеров объясняется спецификой тек- стов детской литературы, ориентированных на детский же устный дискурс, характеризующийся паратаксической, линейной, синтаксической структурой, накладывающей ограничение на полупредикативные синтаксические конструкции11.

Независимый разновременный таксис также различен по синтаксическому оформлению и представлен последовательностью простых предложений (сверхфразовым единством или его частью)12, объединенных визуальным элементом, под которым они расположены, простыми по-липредикативными предложениями, сложными предложениями – с сочинительной и бессоюзной связью (табл. 2).

Таблица 2. Ситуации разновременности13

Table 2. Situations of non-simultaneity

|

Способы выражения отношений (соотношение видо-временных форм в:) |

Независимый таксис |

|||

|

строгая разновременность |

нестрогая разновременность |

|||

|

моносубъектный |

полисубъектный |

моносубъектный |

полисубъектный |

|

|

Бессоюзном сложном предложении |

1 (1,7%) |

|||

|

Предложении с однородными сказуемыми |

12 (21,4 %) |

– |

– |

|

|

Сложносочиненном предложении |

1 (1,7 %) |

|||

|

Сверхфразовом единстве |

6 (10,7%) |

8 (14,3 %) |

1 (1,7 %) |

3 (5,3 %) |

|

Зависимый таксис |

||||

|

строгая разновременность |

нестрогая разновременность |

|||

|

моносубъектный |

полисубъектный |

моносубъектный |

полисубъектный |

|

|

Конструкциях с деепричастием |

1 (1,7%) |

– |

– |

|

|

Конструкциях с отглагольным существительным |

1 (1,7%) |

|||

|

Всего |

34 |

|||

Наиболее часто встречаемыми, ожидаемо, стали разновременные моносубъектные таксисные ситуации, что определяется спецификой сюжета, который разворачивается вокруг действий главной героини - Умной Маши. Разновременные таксисные ситуации оформляются за счет простых полипредикативных предложений с двумя однородными сказуемыми, выраженными глаголами в совершенном виде -в основном в конкретно-фактическом значении:

Однажды Маша выстирала белье и повесила его сушить (1934, 8); Потом Маша достала ножницы и срезала у осла кусочек гривы (1934, 2).

Единичными можно считать случаи, где разновременный таксис оформляется с помощью неполных предложений (с вербализированным актантом, указывающим на опущенное сказуемое), а также ситуации, где фазисные отношения задаются не соответствующим способом глагольного действия, а вспомогательным глаголом:

Как быстро наловить ершей? / К хвостам крючки , на них червей (1936. 6); Маша сказала ослу: «Ну, пожалуйста. Поезжай в город». А осел помахал хвостом и остался стоять на месте (1934, 2).

Также единичными были случаи выражения разновременного моносубъектного таксиса сочетанием форм глаголов сов. и несов. вида в разных временах - прошедшем и настоящем историческом, где последнее указывало не только на длительность действия, но и напрямую коррелировало с изображением, привлекая к нему внимание читателя, так как создавало иллюзию того, что действие происходит здесь и сейчас:

Вдруг подул ветер. Сейчас упадет чистое белье прямо в пыль! (Следующая картинка, на которой изображены воробьи, держащие белье. - А. Б. ) Но прилетели воробьи, сели на веревку, держат белье лапками. Так и сидели, пока белье не высохло (1934, 6).

Комплексы, состоящие из трех и более предикативных единиц в рамках одного предложения, отмечались редко. При необходимости вербализовать более длинный ряд сменяющих друг друга действий использовалась последовательность простых предложений (допускалась парцелляция) -как под одним изображением, так и под соседними. В последнем случае речь шла о моносубъект -ных разновременных таксисных ситуациях, в которых границы делимитации отдельно уточнялись за счет вербальных показателей - наречных обстоятельств потом , тогда , выносимых в начальную позицию в предложении:

«Тогда Маша выпрягла осла из таратайки. И опять запрягла его в таратайку, но только хвостом вперед (Следующее изображение. - А. Б.) Потом Маша достала ножницы и срезала у осла кусочек гривы. Осел с удивлением смотрел на Машу» (1934, 2).

Среди перечисленных уточнителей временной делимитации [2: 244] особый интерес представляет наречие потом , так как, использованное в текстах графических рассказов, оно явно совмещает в себе локативную и темпоральную семантику, указывая одновременно и на смену завершенных действий, и на смену картинок, которая задана в пространственной плоскости. То же самое можно сказать и о местоименном наречии тут , которое выступает как остенсив-ный указатель, но одновременно с этим маркирует смену таксисных ситуаций, подкрепленных визуальным рядом14:

Тут Ваня катается. Маша вертит вертушку. Козы пасутся. Ване хорошо, козам хорошо - Маше плохо. (Следующее изображение. - А. Б. ) А тут все пошло по-другому. Маша ведет коз, вертушка не вертится, Ваня смотрит - что будет дальше (1936, 8).

В свою очередь, в ряду простых предложений, объединенных одним изображением, способом уточнить границы действий в ситуации поли-субъектного разновременного таксиса становится использование сочинительных союзов а , но , которые указывают на противопоставленность действий разных субъектов:

Маша сказала ослу: «Ну, пожалуйста. Поезжай в город». А осел помахал хвостом и остался стоять на месте . (Подпись под следующей картинкой. - А. Б. ) Маша показала ослу кнут и сказала: «Посмотри, что у меня есть». Но осел только пошевелил ушами и остался стоять на месте (1934, 2).

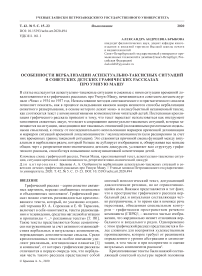

Использование уточнителей временной делимитации указывает на связь аспектуальнотаксисных ситуаций с ситуациями временной локализованности / нелокализованности, о чем уже говорилось выше. Показатели временной локализованности становятся тем более важны, если учитывать, что визуальный ряд графического рассказа обеспечивает повествованию «имплицитную временную локализованность», в то время как наличие нелокализованных во времени ситуаций разной степени генерализации можно продемонстрировать только вербально. К показателям временной нелокализованности можно отнести, например, словосочетание каждое утро, которое было использовано в начале рассказа «Маша и воробьи» (1934, 8) и было противопоставлено наречию однажды: Каждая утро кормила Маша воробьев. Они ее за это очень любили. (Подпись под следующей картинкой. - А. Б.) Однажды Маша выстирала белье и повесила его сушить (1934, 8). Обстоятельство времени каждое утро указывает на хабитативность действия, которое можно считать нелокализованным во времени в силу его повторяемости, в то время как наречие однажды четко маркирует локали-зованность действия и задает вектор развития сюжета. При этом на визуальном уровне как повторяющееся, так и единичное действие представляются равноправными, так как они изображены на соседних картинках. Тем самым хабитативное действие становится частью сюжета, приобретая временную локализованнность, в то время как вербальный ряд усложняет сюжет, указывая на то, что изображенное действие лишь одно из многих подобных (рис. 1).

Рис. 1. Ситуация временной нелокализованности и локализованности

Figure 1. Situation of temporal non-localization and localization

Маркеры хабитативности (повторяемости) могут также указывать на расширение таксисной ситуации, выходящей за пределы изображенных на картинках событий, и отсылать к предшествующим действиям, ставшим завязкой сюжета:

Опять эта хитрая лисица залезла в курятник! Самую лучшую курицу съела - Пеструшку! (На картинке изображена Маша, стоящая возле курятника - А. Б. ) (1937, 1).

Взаимодействие вербального и визуального рядов обнаруживается не только на уровне отдельных лексем, но и во всей структуре текста, который создается с учетом наличия изображения. Одной из главных особенностей графического рассказа, непосредственно связанной с аспектуальнотаксисными ситуациями, можно считать фрагментацию сюжета. Изображение визуализирует только отдельные сюжетные точки, что неизбежно приводит к появлению сюжетных лакун, которые читатель может заполнить с опорой либо на свой опыт (в первую очередь прибегая к простейшим логическим операциям установления причинноследственных связей), либо на вербальный ряд. Так как речь идет о рассказах, адресованных детям старшего дошкольного возраста, то наличие вербального ряда упрощает процесс заполнения сюжетных лакун, что достигается за счет однородных сказуемых совершенного вида.

Одновременно с этим и визуальный ряд может выступать в компенсирующей функции: в этом случае вербальный ряд маркирует лишь крайние точки разновременной таксисной ситуации, тогда как промежуточные события не вербализи-руются, но изображаются на картинке:

Листьев было очень много, а грабли очень тяжелые. К счастью, подъехал глупый Витя на своем новом велосипеде. И теперь Маша может немного отдохнуть (Потому что она привязала грабли к велосипеду. - А. Б. ) (1936, 11).

Ситуации независимого одновременного таксиса появляются в исследуемых графических рассказах значительно реже (табл. 3).

Таблица 3. Ситуации одновременности Table 3. Situations of simultaneity

|

Способы репрезентации ситуаций (соотношение видо-временных форм в: |

Независимый таксис |

|

|

моносубъек-тный |

полисубъек-тный |

|

|

Сложноподчиненном предложении с придаточным времени |

1 (1,7 %) |

|

|

Бессоюзном сложном предложении |

6 (10,7 %) |

|

|

Предложении с однородными сказуемыми |

2 (3,5 %) |

– |

|

Сложносочиненном предложении |

3 (5,3 %) |

|

|

Сверхфразовом единстве |

2 (3,5 %) |

|

|

Всего |

14 |

|

Моносубъектные таксисные ситуации оформляются с помощью однородных сказуемых несовершенного вида в конкретно процессном значении в форме наст. вр., а также в форме инфинитива:

Проходит минута. Теленок спасен. /И скачет и пляшет по берегу он (1936, 4); Тащить две лыжи, три пакета /И пса еще вести при этом! (1936, 1).

В последнем случае о ситуации таксиса можно говорить только с учетом визуального ряда, который условно переводит нелокализованные во времени действия (одновременные относительно друг друга в силу совпадения вида) в статус локализованных за счет актуализации ситуации рассказывания.

Полисубъектный одновременный таксис также нехарактерен для исследуемого материала и воплощается в основном в полипредикативных конструкциях с сочинительной связью (открытой и закрытой структуры) и связью бессоюзной, в то время как конструкция с подчинительной связью и придаточным времени, названная

А. В. Бондарко конструкцией с «наивысшей степенью специализирования и актуализирования временных отношений» [2: 242], встречается всего один раз:

Они (собаки. - А. Б. ) плывут , а я могу / Спокойно ждать на берегу (1936, 6); Маша катается , Ваня вертит вертушку. Козы пасутся на пригорке. Маше хорошо , козам хорошо - Ване плохо . <..> А теперь и Маша катается , и Витя катается , козы вертят вертушку и едят траву из рук. Всем хорошо (1936, 8); Но прилетели воробьи, сели на веревку, держат белье лапками. Так и сидели, пока белье не высохло (1934, 8).

Примеры показывают, что далеко не всегда можно говорить о ситуациях строгой одновременности / разновременности, так как в ряд предикатов может быть включена оценочная лексема, указывающая на состояние, границы делимитации которого определить сложно: Бабушка уронила иголку <..> Бабушка очень огорчилась . Но Маша уже бежала из дому с магнитом в руках (1934, 10).

Помимо ситуаций нестрогой разновременности / одновременности в исследуемом материале отмечались и ситуации с недифференцированными временными отношениями, то есть ситуации, где отношения таксиса были нерелевантны, так как речь шла об описании пропозиции или ее составляющих:

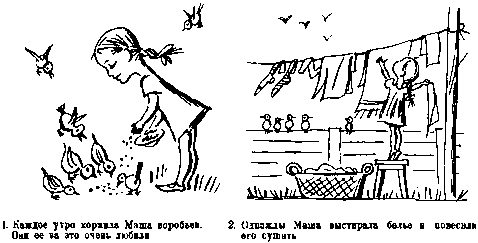

Вот осел везет таратайку, а в таратайке едет Маша. Светит солнце. На деревьях растут яблоки (1934,2); Гроза. Льет дождь. Грохочет гром (1936,7).

Ситуации с недифференцированными временными отношениями интересны тем, что позволяют проследить эволюцию графического рассказа как жанра и отметить перераспределение функций между вербальным и визуальным рядами. В первом из приведенных примеров, взятом из первого рассказа серии, появление такой ситуации связано со стремлением автора (Д. Хармса) вербализировать все элементы изображения и добиться тем самым полного вербального и визуального совпадения (рис. 2), в то время как во втором примере вербальный ряд лишь частично накладывается на ряд визуальный и вер-бализирует те элементы, которые невозможно изобразить на картинке (грохотание грома). Тем самым вербальный и визуальный ряды встают в отношения взаимодополнения.

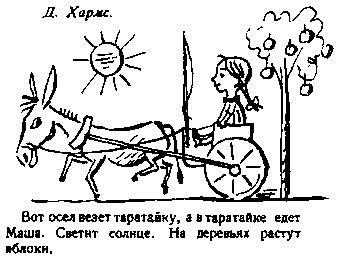

Тенденция к увеличению креолизации графического рассказа обнаруживается не только в ограничении на введение ситуаций с недифференцированными временными отношениями, но и в отказе от вербализации полисубъектности, если эта полисубъектность сюжетно не значима. Другие участники рассказа могут быть назва- ны, но при этом не выступать в качестве субъекта таксисной ситуации, либо их действия будут вербализироваться не всегда, то есть пропозиционно (и визуально) полисубъектная ситуация «одновременного таксиса» на уровне текста может представляться как моносубъектная ситуация с вербализированным разновременным таксисом, либо как ситуация, выведенная за пределы таксиса как такового (рис. 3):

Таскать мне надоело сани! /Пусть сани едут в гору сами. Ведро, веревка и вода. И сани едут без труда (на всех четырех картинках изображен также Ваня Мохов).

Рис. 2. Ситуация с недифференцированными временными отношениями

Figure 2. Situation of non-differentiated temporal relations

Рис. 3. Отсутствие вербализации полисубъектности

Figure 3. Non-verbalized polysubject taxis

Появление предложений, частично или полностью находящихся вне ситуаций таксиса, также свидетельствует о повышении креолизации рассказов, так как на уровне текста коммуникативный акцент смещается с последовательности действий / комплекса одновременных действий на их оценку – за счет введения модальных элементов или оценочных предикатов, использования глаголов в форме повелительного наклонения или риторических вопросов в ситуациях несобственно прямой речи:

Тащить две лыжи, три пакета / И пса еще ве-сти при этом ! / Гораздо лучше , чтобы пес / И Машу и пакеты вез (1936, 1); И Прах, и Пух, и Пли и Плут - / Все вчетвером меня везут. / Немножко Пух и Прах везли, / Теперь везите Плут и Пли! (1936, 2); Кто поможет их унять? /Может доктора позвать? (1936, 12).

Только наличие визуального ряда, актуализирующего ситуацию рассказывания, позволяет обеспечить тексту временную определенность (в широком смысле этого слова), указать на то, что представленные и частично вербали-зированные действия необходимо рассматривать с позиции таксиса, то есть с позиции их временной и причинно-следственной связи и последовательности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ текстов оригинальных графических рассказов про Умную Машу в их взаимодействии с визуальным рядом позволяет говорить о том, что складывание канонов жанра шло по пути увеличения креолизации, что напрямую влияло на способы оформления аспектуально-таксисных ситуаций, а вместе с ними и на оформление ситуаций временной локализованности. Так, в первых рассказах серии обнаруживается вполне последовательная вербализация моно- и поли-субъектных ситуаций независимого разновременного таксиса, выраженного полипредикативными конструкциями с однородными членами и обеспечивающего рассказу, фрагментированному изображениями, необходимое сюжетное развертывание. Появляются и полисубъектные ситуации независимого одновременного таксиса, в случае если на картинке изображено несколько значимых действующих лиц (такие ситуации оформляются за счет сложносочиненных и бессоюзных предложений). И в том и в другом случае границы делимитации действий четко определены, что может быть дополнительно маркировано с помощью показателей делимитации – временных наречных местоимений, а ситуации нестрого одновременного / разновременного таксиса единичны.

В свою очередь увеличение креолизации приводит к функциональной спецификации визуального и вербального ряда и к менее последовательной вербализации таксисных ситуаций, что выражается в отказе от маркирования полисубъектности (если это представляется сю-жетно не важным), а также в предпочтении высказываний, находящихся вне ситуации таксиса, осложненных модальными компонентами либо оформленных с использованием риторических вопросов и директивных предикатов. В этом случае в план «временной локализованности» и «таксиса» повествование переводит именно наличие визуального ряда, в том числе и потому, что именно изображенные на картинке действия заполняют сюжетные лакуны. В случае если таксисная ситуация все же вербализуется, можно говорить о расширении временных границ, так как вербальный ряд может указывать на действие, предшествовавшее действию, изображенному на первой картинке рассказа, в том числе хабитативное. Здесь таксис тесно смыкается с ситуациями временной локализованности / нелокализованности, выраженной в рассказах противопоставлением хабитативных и сюжетно значимых действий, в том числе поддержанных на уровне визуального ряда, что позволяет добиться «наложения временных пластов» и ввести хабитативное действие в ситуацию рассказывания.

Отказ от последовательной вербализации таксисных отношений свидетельствует об усложнении не только самой структуры графического рассказа, но и нарратива, который обнаруживает все меньше общего с репрезентативно-икониче-ским дискурсом, характерным для детей младшего возраста и отличающимся вниманием к действенной составляющей сюжета, в который погружены рассказывающие (что выражается в обилии глагольных предикатов действия и движения, в большом количестве указательных, личных местоимений и других остенсив-ных указателей, сближающих детские пересказы с разговорной речью) [4: 167–171]. Одновременно с этим нарратив становится более динамичным и гибким, допускающим комбинацию разных с точки зрения иллокутивной направленности высказываний, обнаруживающим признаки несобственно прямой речи, элементы перволичного повествования, которые дают возможность сделать текст не просто инструментом для заполнения сюжетных лакун, но важным элементом эстетики графического рассказа, одним из способов установления контакта между автором и читателем, способом утверждения ценности детского мировосприятия.

Список литературы Особенности вербализации аспектуально-таксисных ситуаций в советских детских графических рассказах про умную Машу

- Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Издательский центр "Академия", 2003. 128 с.

- Бондарко А. В. (отв. ред.) Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л.: Наука, 1987. 348 с.

- Онипенко Н. К. Синтаксис первых детских текстов // Проблемы детской речи - 96: Материалы межвуз. конф. 2-4 июня 1996 г. СПб.: Образование, 1996. С. 14-16.

- Седов К. Ф. Онтопсихолингвистика. Становление коммуникативной компетенции человека. М.: Лабиринт, 2008. 320 с.

- Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. С. 180-186.