Особенности вещественного состава песчаников Таяокуяхинской свиты верхнего девона на юго-восточном склоне кряжа Канин Камень (полуостров Канин)

Автор: Никулова Н.Ю., Павлова М.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (313), 2021 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения литологических и геохимических характеристик песчаников таяокуяхинской свиты верхнего девона юго-восточной части полуострова Канин. Накопление упомянутых песчаников происходило в мелководном бассейне при отсутствии вулканической деятельности, в условиях незначительных периодических колебаний уровня моря, приводящих к изменению степени зрелости, сортировки и соотношения в породах глинистой и песчаной составляющих. Рассматриваемая толща образовалась за счет разрушения слабовыветрелых в условиях умеренно теплого климата метаморфических пород. Установлено, что на формирование состава песчаников оказали влияние не менее чем два источника обломочного материала - гранатсодержащие кристаллические сланцы и метаморфизованные в зеленосланцевую фацию полевошпат-кварцевые песчаники. Последние, по всей видимости, являются источником обнаруженных в составе таяокуяхинской свиты знаковых содержаний золота.

Таяокуяхинская свита, песчаники, химический состав, обломочный материал, источники сноса, условия осадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/149129448

IDR: 149129448 | УДК: 552. | DOI: 10.19110/geov.2021.1.3

Текст научной статьи Особенности вещественного состава песчаников Таяокуяхинской свиты верхнего девона на юго-восточном склоне кряжа Канин Камень (полуостров Канин)

Потенциальная золотоносность изучаемых пород так же определяет необходимость выяснения палеоге-одинамических и палеогеографических условий, существовавших во время формирования толщи, как и источников поступления обломочного вещества.

Целью проведенных нами исследований являлось установление литологических и геохимических характеристик, определение источников обломочного материала и условий формирования песчаников таяокуяхинской свиты.

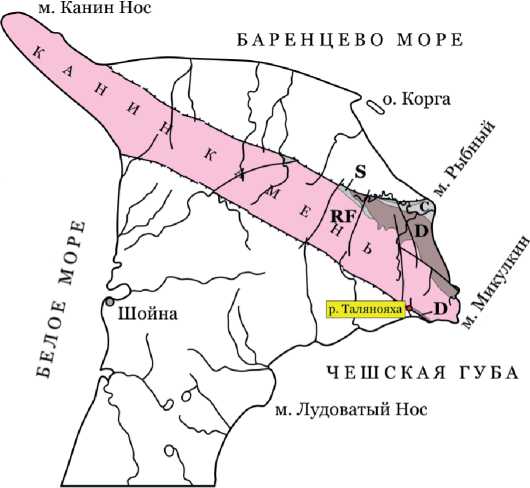

Особенности геологического строения полуострова Канин

Изученные отложения верхнего девона с несогласием залегают на рифейских породах, слагающих ядро Канинского горст-антиклинория, расположенного на юго-восточном склоне кряжа Канин Камень в восточной части полуострова Канин (рис. 1). Основной тектонической структурой, определяющей геологическое строение полуострова Канин, является Канино-Северотиманский мегавал — северо-восточное продолжение Тиманской гряды * . Линейно-блоковое строение территории обусловлено глубинными разломами северо-западного простирания. Основным элементом тектонического плана территории является Канинский горст, ограниченный зонами Северного и Главного разломов и совпадающий с современным поднятием Канин Камень, в пределах которого на дневную поверхность выходят рифейские образования (рис. 1). Девонские отложения, представленные нижним и верхним подъярусами франского яруса, залегают на неравномерно размытой поверхности пород рифея, венда, реже — кембрия, ордовика. К нижнему подъярусу относятся таврояхинская ( D 3 tv ) свита, сложенная песчаниками, алевролитами, базальтами с редкими прослоями гравелитов, конгломератов, туфопесчаников и туфоалевролитов, и таяокуяхинская ( D 3 tk ), в составе которой преобладают песчаники и гравелиты, подчиненное положение занимают алевролиты и конгломераты. Общая мощность свит составляет 230 м. Верхний подъярус общей мощностью более 300 м представлен воронежским горизонтом (D3vr) , сложенным песчаниками, туфоалевролитами, углями, и рыбнорецкой свитой ( D 3 rb ), состоящей из песчаников и алевролитов.

Наиболее полные разрезы таяокуяхинской (D 3 tk ) свиты, с угловым и стратиграфическим несогласием залегающей на породах мязгинской свиты среднего рифея (RF2 mz ), расположены на западном крыле Канинского

‘ Здесь и далее геологическое строение территории приведено по: Отчет о групповой геологической съемке м-ба 1:50000 и поисках, проведенных на территории листов R-38-Ш-Г, 123Б, 124АБВГ, 125АВГ, 126Ввг, Гвг, 137Аб, Баб, 138АБ, Гб, 139АБ, Ваб, Габг, 140Авг, Бвг, В, Г, 141ВГ, 142В; Q-38-8-Баб, 9АВГ, 10АВ на п-ве Канин / Архангельское ПГО, Тиманская ГРЭ, Нарьян-Мар, 1984. Отв. исполн. Б. А. Горностай.

‘ Hereinafter, the geological structure of the territory is given according to: Report on the group geological survey at scale 1: 50,000 and searches conducted on the territory of sheets R-38-111-Г, 123Б, 124АБВГ, 125АВГ, 126Ввг, Гвг, 137Аб, Баб, 138АБ, Гб, 139АБ, Ваб, Габг, 140Авг, Бвг, В, Г, 141ВГ, 142В; Q-38-8-Баб, 9АВГ, 10АВ on the Kanin Peninsula. Arkhangelsk Geological Association, Timan Geological Expedition, Naryan-Mar, 1984. B. A. Gornostay. 22

Рис. 1. Распространение девонских отложений (серый цвет) на юго-востоке полуострова Канин по [2]

Fig.1. Scheme of spread of Devonian deposits [2]

антиклинория, на побережье Чешской губы, в устьях рек Бол. Ойва, Талянояха и Немазягуяха.

Объект и методы исследования

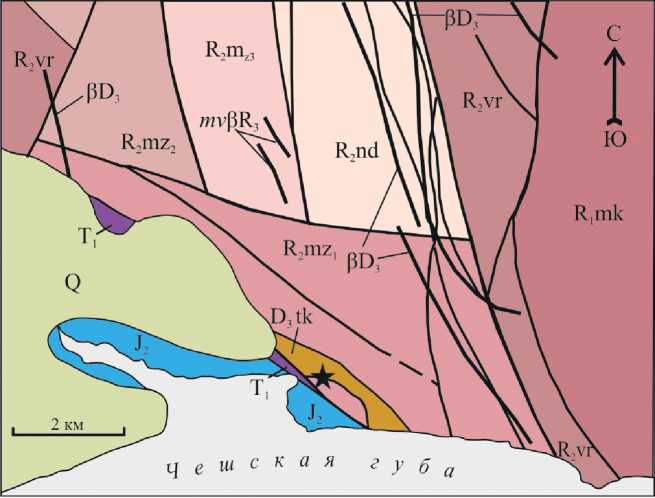

Объектом исследования являются песчаники таяокуяхинской свиты верхнего девона, описанные и опробованные в ряде коренных выходов в приустьевых участках долины р. Талянояха, на юго-восточном склоне Канино-Северотиманского мегавала в ходе полевых работ Канинской партии отдела региональной геологии и полезных ископаемых полярных и приполярных территорий ВСЕГЕИ в 2018 году (рис. 2).

В строении разреза чередуются конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты. При этом в нижней и средней частях (таяокуяхинская свита) преобладают песчаники, а в верхней (немазягуяхинская свита) возрастает доля тонкозернистых пород.

Значительная часть разреза таяокуяхинской свиты сложена песчаниками различного гранулометрического состава — от тонко- до грубозернистых. Они слагают преимущественно тонкогоризонтально-сло-истые седиментационные ритмы мощностью до нескольких метров в составе сложно построенной песчано-конгломератовой толщи [1]. Песчаники характеризуются бластопсаммитовой структурой, полосчатой текстурой, образованной ориентировкой слюдистых минералов — биотита, в том числе существенно глинизированного, и мусковита. Преимущественно не-окатанные и слабоокатанные обломки представлены кварцем, редко кислым плагиоклазом. В песчаниках присутствуют органические остатки животного и растительного происхождения.

В разрезе Талянояха-2, расположенном в устье р. Талянояха, вскрыт несогласный контакт метаморфических пород мязгинской свиты среднего рифея и терригенных образований девона [2, 3]. Рифейская часть разреза сложена двуслюдяными альбит-кварцевыми и

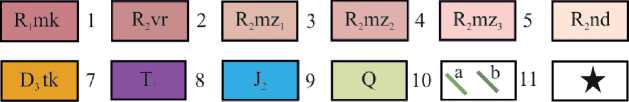

Рис. 2. Схематическая геологическая карта юго-восточной части полуострова Канин (по: Отчет, 1984 г.). Условные обозначения: 1—6 — свиты рифейских отложений: 1 — микул-кинская; 2 — варысальская; 3—5 — подсвиты мязгинской; 6 — нюдерская; 7 — верхнедевонские отложения; 8 — нижний отдел триаса; 9 — средний отдел юры; 10 —четвертичная система; 11 — дайки: а — базальты верхнего девона, b — габбро-диабазы рифея; 12 — разрез контакта „рифей/девон” Талянояха-2

Fir. 2. Schematic geological map of the southeastern part of the Kanin Peninsula (after Gornostay, 1984 y.). Legend: 1 — Mikulkinskaya Formation; 2 — Varysal’skaya Formation; 3—5 — Myazginskaya Formation; 7 — Devonian section, middle-upper Formation; 8 — Triassic system, lower section; 9 — Jurassic system, middle section; 10 — Quaternary system; 11 — dikes: a — Late Devonian basalts; b — Late Riphean metamorphosed gabbro-diabases; 12 — section of the Riphean / Devonian contact zone Talanoyakha-2

альбит-хлорит-кварцевыми кристаллосланцами с редкими зернами граната. Контакт рифейских и верхнедевонских пород резкий, неровный — волнистый или зубчатый (рис. 3, а). Девонские отложения представлены олигомиктовыми кварцево-слюдистыми тонко-и мелкозернистыми песчаниками (рис. 3, b) с базальным слюдисто-глинистым (с пятнами карбонатного) цементом. Петрографический состав песчаников изучался в прозрачных шлифах, в работе использованы также описания Е. А. Котельниковой. Содержания породообразующих оксидов определялись весовым химическим методом в ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Для интерпретации результатов химических анализов использованы различные петрохимические модули и индикаторные соотношения породообразующих оксидов, позволяющие провести реконструкцию палеогеографических и палеотектонических условий формирования отложений [4—15].

Геохимическая характеристика песчаников

Содержания главных породообразующих оксидов, литохимические модули и индикаторные соотношения, использованные для характеристики отложений и реконструкции условий их образования, приведены в таблице.

Для типизации песчаников использована классификация Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [7], основанная на количественной оценке гипергенных изменений осадочных пород — выщелачивания и гидролиза — с помощью гидролизатного модуля (ГМ), дополненная петрографическими наблюдениями. По значениям гидролизатного модуля песчаники характеризуются как нормо-, мио-, гипосилиты, нормо- и суперсиаллиты [7]. К силитам относятся песчаники существенно кварцево го состава с различным содержанием полевошпатовой и слюдистой компонент. Песчаники, относящиеся к си-аллитам, отличаются железистостью. Представленный в этой группе песчаник обр. 3000-4 характеризуется максимальным содержанием базального слюдистого цемента, составляющего на отдельных участках более половины площади шлифа, и выделяющимися на фоне основной ткани сгустками и пятнами с существенно железистым цементом.

На диаграмме Na2O + K2O — ГМ выделяются три группы (кластеры) фигуративных точек, обладающих сходными параметрами, и пять точек вне кластеров, отличающиеся некоторыми особенностями состава, но относящиеся к одному из выделенных литологических типов (рис. 4, а).

Кластеры и точки на этой диаграмме образуют два тренда, первый из которых отражает степень седиментационной зрелости пород — от существенно слюдистых (рис. 3, c) до кварцевых, с редкими чешуйками слюды в цементе (рис. 3, d), песчаников. Второе направление соответствует изменению содержания в песчаниках граната (рис. 3, f, g). Большая часть изученных образцов песчаников характеризуется значениями НКМ больше 0.3 (рис. 4, b), являющегося, по данным Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис, критерием присутствия в породе неизмененного калиевого полевого шпата [7]. Значения НКМ меньше 0.3 характерны только для песчаников, содержащих гранат. На диаграмме ГМ — ТМ, отражающей зависимость первичной титанистости пород от динамических факторов седиментогенеза, прослеживается зависимость между железистостью и титанисто-стью для девонских песчаников: наименее железистые и слюдистые хорошо сортированные песчаники являются наиболее титанистыми. В то же время незначительным содержанием TiO2 характеризуются хорошо сортированные гранат-кварцевые песчаники (рис. 4, c). По значению титанового модуля к нормотитанистым 23

Содержание породообразующих оксидов в песчаниках, мае. % Content of rock-forming oxides in metasandstones, wt. %

|

№ обр. Оксиды \ Oxides |

3000 (2)-3 |

3000 (2)-4 |

3000 (2)-5 |

3000 (2)-9 |

3000 (2)-10 |

3000 (2)-11 |

3000 (2)-13 |

3000 (2)-15 |

3000 (2)-16 |

3000 -4 |

3000 -11 |

3000 -13 |

3000 -16 |

3000 -19 |

3000 -23 |

8007 -10 |

8007 -8 |

8007 -9 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

|

SiO 2 |

71.74 |

81.98 |

80.18 |

71.60 |

64.00 |

68.50 |

72.99 |

76.92 |

67.64 |

49.11 |

68.55 |

80.32 |

59.48 |

60 |

71.15 |

63.96 |

59.88 |

62.69 |

|

TiO 2 |

1.32 |

3.21 |

1.45 |

1.09 |

0.98 |

1.20 |

1.62 |

1.26 |

0.67 |

0.71 |

1.16 |

1.66 |

0.74 |

0.70 |

1.10 |

0.94 |

0.96 |

0.92 |

|

Al 2 O 3 |

10.20 |

4.63 |

6.45 |

10.62 |

13.90 |

11.92 |

9.69 |

7.06 |

12.19 |

20.40 |

11.57 |

6.50 |

15.45 |

16.60 |

8.97 |

9.61 |

16.43 |

15.41 |

|

Fe 2 O 3 |

3.10 |

2.30 |

3.45 |

2.82 |

2.30 |

1.84 |

2.33 |

4.05 |

1.85 |

8.19 |

4.64 |

2.50 |

2.55 |

3.58 |

4.96 |

2.04 |

5.23 |

1.52 |

|

FeO |

2.97 |

2.70 |

1.85 |

2.91 |

8.36 |

6.45 |

5.02 |

2.21 |

7.52 |

2.26 |

2.59 |

1.90 |

10.43 |

3.83 |

3.15 |

2.18 |

3.08 |

2.46 |

|

MnO |

0.05 |

0.11 |

0.06 |

0.04 |

0.89 |

0.27 |

0.32 |

0.05 |

0.37 |

0.10 |

0.07 |

0.078 |

1.34 |

0.044 |

0.044 |

0.14 |

0.079 |

0.063 |

|

MgO |

0.43 |

1.05 |

0.84 |

1.64 |

1.48 |

1.43 |

1.24 |

1.09 |

1.69 |

2.93 |

2.00 |

1.04 |

1.58 |

2.58 |

1.88 |

1.61 |

1.95 |

1.91 |

|

CaO |

2.52 |

0.21 |

0.53 |

0.53 |

1.60 |

1.28 |

0.96 |

0.53 |

1.28 |

0.20 |

0.10 |

0.10 |

1.32 |

0.01 |

0.60 |

7.00 |

1.20 |

2.60 |

|

Na2O |

2.52 |

0.97 |

1.48 |

2.14 |

1.38 |

1.20 |

0.98 |

1.02 |

1.30 |

3.42 |

1.87 |

1.08 |

1.40 |

2.98 |

1.25 |

2.41 |

4.03 |

4.01 |

|

K2O |

2.30 |

1.10 |

1.47 |

3.32 |

1.85 |

1.93 |

2.15 |

1.86 |

1.83 |

5.14 |

2.87 |

1.64 |

1.77 |

3.73 |

2.34 |

2.43 |

3.61 |

3.79 |

|

P 2 O 5 |

0.10 |

0.04 |

0.05 |

0.20 |

0.08 |

0.09 |

0.08 |

0.10 |

0.07 |

0.49 |

0.16 |

0.073 |

0.084 |

0.11 |

0.15 |

0.068 |

0.16 |

0.13 |

|

Ïïï / Poi |

3.97 |

1.92 |

2.58 |

5.05 |

3.22 |

3.85 |

3.33 |

3.61 |

3.38 |

7.17 |

4.45 |

2.68 |

3.25 |

5.65 |

4.84 |

7.63 |

3.47 |

4.87 |

|

Сумма / Sum |

101.22 |

100.21 |

100.39 |

100.96 |

100.04 |

99.96 |

100.70 |

99.76 |

99.79 |

100.12 |

100.03 |

99.57 |

99.40 |

99.81 |

100.43 |

100.02 |

100.08 |

100.37 |

|

¹ îáð. Модули \ Modules x. |

3000 (2)-3 |

3000 (2)-4 |

3000 (2)-5 |

3000 (2)-9 |

3000 (2)-10 |

3000 (2)-11 |

3000 (2)-13 |

3000 (2)-15 |

3000 (2)-16 |

3000 -4 |

3000 -11 |

3000 -13 |

3000 -16 |

3000 -19 |

3000 -23 |

8007 -10 |

8007 -8 |

8007 -9 |

|

log(Na2O/K2O) |

0.04 |

–0.05 |

0.00 |

–0.19 |

–0.13 |

–0.21 |

–0.34 |

–0.26 |

–0.15 |

–0.18 |

–0.19 |

–0.18 |

–0.10 |

–0.10 |

–0.27 |

0.00 |

0.05 |

0.02 |

|

log(SiO2/Al2O3) |

0.85 |

1.25 |

1.09 |

0.83 |

0.66 |

0.76 |

0.88 |

1.04 |

0.74 |

0.38 |

0.77 |

1.09 |

0.59 |

0.56 |

0.90 |

0.82 |

0.56 |

0.61 |

|

log(Fe 2 O 3îáù /K 2 O) |

0.13 |

0.32 |

0.37 |

–0.07 |

0.09 |

–0.02 |

0.03 |

0.34 |

0.00 |

0.20 |

0.21 |

0.18 |

0.16 |

–0.02 |

0.33 |

–0.08 |

0.16 |

–0.40 |

|

F1 |

–1.46 |

–5.71 |

–3.74 |

–0.87 |

–2.99 |

–1.87 |

–3.46 |

–3.38 |

–1.47 |

1.98 |

–1.94 |

–3.92 |

–3.53 |

–0.01 |

–2.35 |

–0.16 |

0.32 |

1.15 |

|

F2 |

–1.61 |

6.49 |

2.22 |

–0.21 |

–4.28 |

–2.82 |

–0.90 |

1.91 |

–4.88 |

1.58 |

1.60 |

3.56 |

–5.39 |

–1.37 |

1.07 |

–0.13 |

–1.57 |

–1.14 |

|

F3 |

8.85 |

27.45 |

12.29 |

11.39 |

2.46 |

4.52 |

8.75 |

11.28 |

2.92 |

6.67 |

8.68 |

13.55 |

1.00 |

6.16 |

9.82 |

9.81 |

7.01 |

8.19 |

|

F4 |

5.89 |

43.79 |

14.12 |

9.06 |

4.32 |

6.76 |

11.43 |

13.11 |

4.59 |

4.40 |

8.99 |

17.38 |

2.76 |

4.82 |

11.66 |

8.26 |

4.19 |

4.64 |

|

SiO 2 /Al 2 O 3 |

7.03 |

17.71 |

12.43 |

6.74 |

4.60 |

5.75 |

7.53 |

10.90 |

5.55 |

2.41 |

5.92 |

12.36 |

3.85 |

3.61 |

7.93 |

6.66 |

3.64 |

4.07 |

|

K2O/Na2O |

0.91 |

1.13 |

0.99 |

1.55 |

1.34 |

1.61 |

2.19 |

1.82 |

1.41 |

1.50 |

1.53 |

1.52 |

1.27 |

1.25 |

1.87 |

1.01 |

0.90 |

0.95 |

|

Al 2 O 3 /SiO 2 |

0.14 |

0.06 |

0.08 |

0.15 |

0.22 |

0.17 |

0.13 |

0.09 |

0.18 |

0.42 |

0.17 |

0.08 |

0.26 |

0.28 |

0.13 |

0.15 |

0.27 |

0.25 |

|

K2O/Al2O3 |

0.23 |

0.24 |

0.23 |

0.31 |

0.13 |

0.16 |

0.22 |

0.26 |

0.15 |

0.25 |

0.25 |

0.25 |

0.12 |

0.22 |

0.26 |

0.25 |

0.22 |

0.25 |

|

CIA |

48 |

60 |

56 |

57 |

66 |

65 |

63 |

60 |

65 |

64 |

64 |

63 |

70 |

65 |

61 |

33 |

56 |

50 |

|

ICV |

1.6 |

2.5 |

1.7 |

1.5 |

1.0 |

1.0 |

1.3 |

1.7 |

1.1 |

1.2 |

1.4 |

1.6 |

0.9 |

1.1 |

1.7 |

2.7 |

1.4 |

1.5 |

|

CIW |

54 |

70 |

65 |

70 |

73 |

73 |

74 |

73 |

73 |

77 |

78 |

77 |

77 |

77 |

74 |

37 |

65 |

58 |

|

Fe/Mn |

83 |

33 |

60 |

111 |

10 |

27 |

19 |

88 |

22 |

59 |

71 |

38 |

9 |

121 |

121 |

22 |

68 |

49 |

|

(Fe+Mn)/Ti |

4 |

1 |

3 |

4 |

12 |

7 |

4 |

4 |

14 |

9 |

5 |

2 |

19 |

9 |

5 |

4 |

6 |

4 |

|

Al/(Al+Fe+Mn) |

0.6 |

0.5 |

0.6 |

0.6 |

0.5 |

0.5 |

0.5 |

0.6 |

0.5 |

0.7 |

0.6 |

0.6 |

0.5 |

0.7 |

0.5 |

0.7 |

0.7 |

0.8 |

|

НКМ |

0.47 |

0.45 |

0.46 |

0.51 |

0.23 |

0.26 |

0.32 |

0.41 |

0.26 |

0.42 |

0.41 |

0.42 |

0.21 |

0.40 |

0.40 |

0.50 |

0.47 |

0.51 |

|

ГМ |

0.25 |

0.14 |

0.17 |

0.24 |

0.41 |

0.32 |

0.26 |

0.19 |

0.33 |

0.64 |

0.29 |

0.16 |

0.51 |

0.41 |

0.26 |

0.23 |

0.43 |

0.32 |

|

ТМ |

0.13 |

0.70 |

0.23 |

0.10 |

0.07 |

0.10 |

0.17 |

0.18 |

0.06 |

0.04 |

0.10 |

0.26 |

0.05 |

0.04 |

0.13 |

0.10 |

0.06 |

0.06 |

Список литературы Особенности вещественного состава песчаников Таяокуяхинской свиты верхнего девона на юго-восточном склоне кряжа Канин Камень (полуостров Канин)

- Безносое П. А., Снигиревский С. М, Сивкова А. П., Павлова М. А., Зархидзе Д. В. Осадочный комплекс девонских отложений восточной части полуострова Канин // Материалы XVII Геол. съезда Республики Коми. Сыктывкар, 2019. С. 29—32.

- Зархидзе Д. В., Богатырев Л. И., Цыбульская А. Е., Павлова М. А. Зона межформационного контакта рифея и позднего девона на крыльях Канинского антиклинория // Там же.

- Павлова М. А., Зархидзе Д. В., Богатырев Л. И., Цыбульская А. Е. Межформационный контакт рифейских и верхнедевонских образований полуострова Канин // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 27-й научн. конф. Сыктывкар, 2018. С. 166-171.

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. М.: Мир, 1976. 536 с.

- Розен О. М., Журавлев Д. З, Ляпунов С. М. Геохимические исследования осадочных отложений Тимано-Печорской провинции // Разведка и охрана недр. 1994. № 1. С. 18-21.

- Страхов Н. М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза. М.: Наука, 1976. 300 с.

- ЮдовичЯ. Э., КетрисМ. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Bhatia M. R. Plate tectonic and geochemical composition of sandstones // The Journal of Geology. 1983. V. 91. № 6. P. 611-627.

- Bostrom K. The origin and fate of ferromanganoan active ridge sediments / Stockholm Contrib. Geol. 1973. V. 27. No. 2. P. 148-243.

- Cox R, Lowe D. R. Controls of sediment composition on a regional scale: a conceptual review / J. Sed. Res. 1995. V. 65. P. 1-12.

- Harnois L. The CIW index: a new chemical index of weathering / Sed. Geol. 1988. V. 55. No. 3/4. P. 319-322.

- Herron M. M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log date / J. Sed. Petrol. 1988. V. 58. P. 820-829.

- Lee Y. I. Provenance derived from the geochemistry of late Paleozoic-early Mesozoic mudrocks of the Pyeongann Supergroup, Korea // Sedimentary Geology. 2002. V. 149. P. 219-235.

- Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites / Nature. 1982. V. 299. P. 715-717.

- Roser B. P., Korsch R. J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio. The Journal of Geology. 1986. V. 94. № 5. P. 635-650.