Особенности вестибулярной устойчивости у молодых лиц с разным уровнем двигательной активности

Автор: Долецкий А.Н., Сентябрев Н.Н., Ахундова Р.Е., Нухов Ш.С., Ткаченко А.Е.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время одним из методов комплексной оценки вестибулярной устойчивости как результата работы сенсорных систем организма является ста- билометрия. Ряд работ отмечает улучшение устойчивости в верти- кальном положении (постураль- ной) под влиянием интенсивных упражнений в группах спортсме- нов высокой квалификации. При этом сравнительный анализ ста- билометрических показателей в зависимости от режима физиче- ских нагрузок отсутствует. Так- же малоисследованной остается оценка способности к произволь- ной коррекции вестибулярной функции на основании биологической обратной связи у лиц с разной степенью физической трени- рованности. Проведено исследование постуральной устой- чивости в группах с различным уровнем двига- тельной активности. На трех этапах исследования проверялась вестибулярная функция в пробах с от- крытыми и закрытыми глазами, а также в процессе активной коррекции положения тела с помощью биологической обратной связи. Установлено, что вестибулярная устойчивость у лиц без физической активности хуже по сравне- нию с испытуемыми, имеющими регулярные фи- зические нагрузки не реже 2 раз в неделю...

Стабилометрия, уровень двигательной активности, вестибулярный аппарат, проприоцептивная система

Короткий адрес: https://sciup.org/142219798

IDR: 142219798 | УДК: 796.01:612

Текст научной статьи Особенности вестибулярной устойчивости у молодых лиц с разным уровнем двигательной активности

Актуальность. Сохранение равновесия тела и координации движений является одним из важнейших условий жизнедеятельности человека, которое позволяет ему активно взаимодействовать с внешней средой. Изучение точности движений человека представляет интерес во многих областях [2]. Рост количества научных исследований равновесия тела у спортсменов обусловлен возможностью оценки эффективности обучения таким видам спортивной активности, как фигурное катание, гимнастика, акробатика, стрельба, бокс [1, 6]. При этом тренировочные комплексы, составленные из разнообразных ускорений, прыжков, вращений на месте и поворотов в движении, метаний, падений, кувырков, предусматривают целенаправленное воздействие на отолитовый аппарат, полукружные каналы вестибулярного анализатора [7].

Широко применяющаяся в настоящее время в спорте стабилометрия играет важную роль в объективизации оценки эффекта тренировок, формировании научного подхода к повышению функциональных возможностей вестибулярного аппарата [1, 13]. Результаты ряда работ подтверждают, что под влиянием систематических, целенаправленных физических упражнений происходят положительные достоверные сдвиги в улучшении вестибулярной устойчивости [4, 7, 8].

Несмотря на то что в настоящее время наблюдается активное изучение роли занятий спортом в повышении уровня постурального баланса, в литературе нет данных о значимости этих тренировок в долгосрочной перспективе на состояние вестибулярной функции. В связи с этим оценка и коррекция вестибулярной функции организма с изучением влияния дозированной физической нагрузки на равновесие имеет важное теоретическое и прикладное значение.

Материалы и методы. Для проведения исследования были протестированы: 25 профессиональных спортсменов игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), 16 человек, регулярно занимающихся физической активностью (волейбол, танцы) на протяжении 2 лет в среднем 2 раза в неделю, и 83 добровольца, не занимающихся спортом и не имеющих регулярной физической активности. Критериями включения в исследование являлись возраст от 18 до 23 лет, отсутствие анамнеза патологий сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративных заболеваний, текущей соматической патологии.

Все обследуемые принимали участие в серии тестов на статическую устойчивость с использованием стабилометрической платформы А-150 фирмы МЕРА. Исследование предварялось выдержкой не менее 20 с для нивелирования влияния переходных процессов и включало в себя три 60-секундных этапа.

На первом этапе участников просили в течение одной минуты стоять на стабилоплатформе в основной стойке (ноги выпрямлены в суставах, туловище выпрямлено, голова держится прямо, взгляд направлен вперед, руки свободно свисают по сторонам). Данное положение широко используется для стандартизации результатов стабилометрии [5].

На втором этапе обследуемые выполняли тренировку оптимальной двигательной стратегии с помощью биологической обратной связи (БОС) с использованием тренажера равновесия «Мишень» из программного комплекса стабилометрической платформы А-150. Испытуемым давалась задача в течение минуты удержать курсор в центре мишени.

На третьем этапе испытуемым давалась задача поддерживать достигнутое на предыдущем этапе стабильное положение тела с закрытыми глазами.

Анализ проводили по показателям разброса центра давления (ЦД) во фронтальной (Qх) и сагиттальной (Qу) плоскостях, площади эллипса (S). Такие параметры, как спектр частот, средняя скорость изменения ЦД не включались в исследование, поскольку ряд авторов не отмечает их значимости при отсутствии соматической патологии [11, 12].

Фильтрация выбросов осуществлялась с помощью построения для каждой переменной множественной бутстреп-агрегированной модели (бэггинг-модели) на основе деревьев регрессии, принимающих все остальные переменные в качестве предикторов [10].

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ RStudio (R version 3.4.4 от 15.03.2018). При этом использовались не зависящие от нормальности распределения тесты Манна–Уитни и Вилкоксона. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий проводилась с помощью теста Барлетта. Проверка групповых различий выполнялась при помощи дисперсионного анализа с использованием рангового анализа вариаций по Краскелу–Уоллису с последующим парным сравнением групп тестом Манна–Уитни с применением поправки Бонферрони при оценке значения р.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что в условиях зрительного контроля положения тела и при депривации зрения различия площади статокинезиограммы (СКГ) между группами с разным уровнем двигательной активности не достигали статистической значимости (таблица 1). В условиях депривации зрения наблюдался рост площади СКГ по сравнению с пробой с открытыми глазами во всех исследуемых группах. В процессе тренировки оптимальной двигательной стратегии отмечалось статистически значимое (p=0,002) отличие профессиональных

Таблица 1

Площадь статокинезиограммы у молодых лиц с разным уровнем двигательной активности (мм2)

|

Проба Группа |

Проба глаза открыты (ОГ) |

Проба глаза закрыты (ЗГ) |

Тренировка с БОС (Мишень) |

||||||

|

НК |

Ме |

ВК |

НК |

Ме |

ВК |

НК |

Ме |

ВК |

|

|

1. Отсутствие регулярной физической активности |

78,5 |

107,1 |

138,5 |

112,5 |

179,1 |

228,0 *** |

79,1 |

108,8 |

137,5 |

|

2. Профессиональные спортсмены |

63,0 |

84,4 |

109,0 |

108,0 |

140,9 |

157,1 *** |

53,0 |

78,8 |

93,0 1-2 |

|

3. Регулярная физическая активность |

66,5 |

91,9 |

115,0 |

98,8 |

152,7 |

194,3 ** |

98,8 |

79,3 |

102,8 |

Примечание: НК, Ме и ВК – нижний квартиль, медиана и верхний квартиль соответственно 1-2 - проба со статистически значимым различием между первой и второй исследуемыми группами (p=0,002) ** – статистически значимые отличия от пробы ОГ при p<0,01 *** – статистически значимые отличия от пробы ОГ при p<0,001

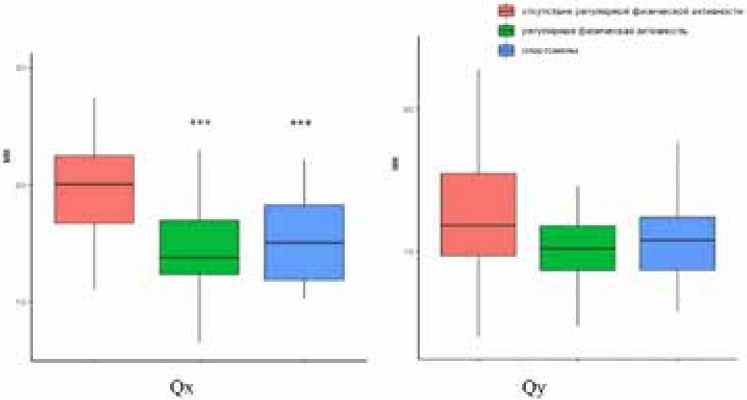

Рисунок 1. Изменения статокинезиограммы при открытых глазах *** - статистически значимые различия при p<0,001

спортсменов от группы обследуемых без регулярной физической активности. Приведенные данные свидетельствуют о вовлечении дополнительного канала визуальной обратной связи о положении тела в систему постурального контроля при занятии игровыми видами спорта.

Показатели разброса центра давления также статистически значимо отличались в группах с разным уровнем двигательной активности. При открытых глазах колебание ЦД во фронтальной плоскости (Qх) было менее выражено по сравнению с лицами без регулярной физической активности у профессиональных спортсменов в среднем на 45,3% (p<0,001), а у имеющих регулярную физическую активность лиц – на 35,4% (p<0,001). При этом выраженность колебаний ЦД в сагиттальной плоскости (Qy) не отличалась в исследуемых группах (рисунок 1).

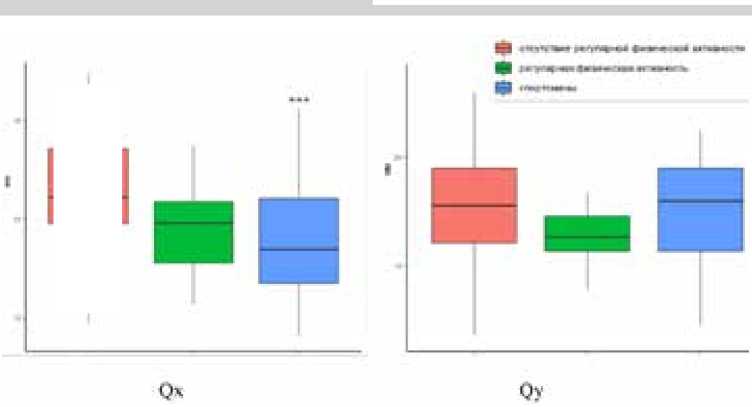

При закрытых глазах группа спортсменов демонстрировала на 42,4% менее выраженные по сравне- нию с лицами без регулярной физической активности колебания Qх (рисунок 2). У обследуемых с регулярной физической активностью снижение колебаний ЦД на 28,7% во фронтальной плоскости оказалось статистически незначимым.

В пробе со слежением статистически значимым являлось снижение колебаний во фронтальной плоскости относительно первой группы у лиц второй группы в среднем на 41,0% (p<0,001), а у обследуемых из третьей группы – на 32,2% (p<0,001). Выраженность колебаний ЦД в сагиттальной плоскости не отличалась в исследуемых группах, как и в других пробах (рисунок 3).

Обсуждение . Спортивная деятельность требует от человека широкого диапазона пространственно-двигательной ориентировки, точности, быстроты, устойчивости и координации движений [13]. Поэтому при сравнении групп по уровню физической подготовки показатели эффективности вестибулярной устойчивости ожидаемо оказываются хуже у группы лиц без регу-

Рисунок 2. Изменения статокинезиограммы при закрытых глазах *** - статистически значимые различия при p<0,001

Рисунок 3. Изменения статокинезиограммы при тренировке оптимальной двигательной стратегии с помощью биологической обратной связью (БОС) *** - статистически значимые различия при p<0,001

Q*

Qy

лярной физической активности, чем у тех испытуемых, которые занимались спортом. При этом вид спорта (из вошедших в исследование) не играет существенного значения. Более интересно и полезно в прикладном отношении сходное с испытуемыми – профессиональными спортсменами улучшение вестибулярной устойчивости у лиц, регулярно занимающихся физическими нагрузками (танцы, волейбол) в среднем 2 раза в неделю. Данный результат может расширить спектр видов деятельности, используемых для улучшения функционирования вестибулярного анализатора. Вместе с тем следует отметить, что наиболее чувствительным к функциональной перестройке механизмов постурального контроля является размах ЦД во фронтальной плоскости. Наши результаты согласуются с данными ряда авторов о преимущественном вовлечении в компенсаторные перестройки изменений СКГ во фронтальной плоскости [3, 5]. Можно предположить, что регистрация изменений Qx может быть скрининговым механизмом, отражающим ранние изменения постурального контроля при увеличении уровня двигательной активности.

Уменьшение такого часто применяемого для оценки устойчивости прямостояния параметра, как площадь СКГ, отмечается только в группе профессиональных спортсменов при тренировке оптимальной двигательной стратегии с использованием визуальной обратной связи. При оценке способности поддерживать стабильное положение тела в тесте с закрытыми глазами (тест Ромберга) выявлен практически одинаковый вклад проприорецепции в постуральный контроль в исследуемых группах, что свидетельствует о существенном влиянии зрительного анализатора на вестибулярную устойчивость у лиц молодого возраста.

Следующим полученным нами результатом является увеличение устойчивости, по данным стабиломе-трии, которое демонстрирует проба с использованием биологической обратной связи. Данный вид тренинга дает возможность испытуемому активнее вовлекать в постуральный контроль зрительный анализатор [9], стимулируя формирование навыка подобного контроля даже при однократном предъявлении. При этом сведений о том, является ли данное улучшение специфической тренировкой вестибулярного анализатора или реакцией на повышение внимания к проприоцептивной информации, в литературе не найдено. В перспективе возможно оценить роль получаемой при БОС информации за счет проведения сеансов ложной обратной связи.

Выводы. Занятия физкультурой и спортом в юношеском возрасте потенциально положительно сказываются на состоянии вестибулярного аппарата как у профессиональных спортсменов, так и у регулярно занимающихся физической активностью лиц. При этом более выраженные изменения постурального контроля отмечаются в снижении амплитуды колебаний ЦД во фронтальной плоскости. Дополнительное увеличение эффективности может быть обеспечено тренингом с визуальной обратной связью, снижающим как амплитуду колебаний, так и площадь СКГ у профессиональных спортсменов.

Список литературы Особенности вестибулярной устойчивости у молодых лиц с разным уровнем двигательной активности

- Бабияк В.И. Базовые функции вестибулярной системы и экстремальные виды спорта/В.И. Бабияк, А.Н. Пащинин, В.Н. Тулкин//Российская оториноларингология. -2010. -№ 3. -С. 17-29.

- Баулина О.В. Применение мультипараметрической биологической обратной связи в спортивной меди-цине/О.В. Баулина, Т.В. Истомина//Биотехносфера. -2014. -Т. 3. -№ 33. -С. 50-52.

- Бердичевская Е.М. Механизмы вертикальной устойчивости в спорте с позиций функциональной асимметрии/Е.М. Бердичевская, А.С. Гронская, И.Э. Хачатурова и др.//Теория и практика физической культуры. -2009. -№ 7. -С. 20-23.

- Колымажнов В.В. Коррекция дизадаптационных процессов у интенсивно тренирующихся юных спортсменов на приципах биоуправления/В.В. Колымажнов, С.Н. Кучкин, Н.Н. Сентябрёв и др.//Всероссийская научная конференция с международным участием, посвященная 150-летию со дня рождения академика Ивана Петровича Павлова, Санкт-Петербург. -1999. -С. 181.

- Скворцов Д.В. Стабилометрическое исследование: краткое руководство. -М.: Маска, 2010. -172 с.

- Тришин Е.С. Сравнительный анализ постуральной устойчивости квалифицированных спортсменов, специализирующихся в ситуационных видах спорта (боксе и регби)/Е.С. Тришин, Е.М. Бердичевская, А.Ю. Соломяный и др.//Ресурсы конкурентоспособности спортсменов теория и практика реализации. -2018. -№ 1. -С. 361-363.

- Худяков Г.Г. Совершенствование спортивной тренировки юных баскетболистов за счет повышения функциональных возможностей вестибулярного аппарата/Г.Г. Худяков, А.В. Белоедов, Е.Г. Кокорева//Фундаментальные исследования. -2014. -№ 1. -С. 79-81.

- Чертихина Н.А. Поиск нетрадиционных средств совершенствования вестибулярной устойчивости у юных гимнасток/Н.А. Чертихина, Т.А. Шевчук//Физическое воспитание и спортивная тренировка. -2012. -Т. 3. -№ 1. -С. 34-38.

- Шамардин А.А. Управление функциональным состоянием мышечного аппарата футболистов с помощью БОС-обучения релаксации. -Волгоград: ВгАФК. -1999. -135 с.

- Шитиков В.К. Классификация, регрессия и другие алгоритмы Data Mining с использованием R/В.К. Ши-тиков, С.Э. Мастицкий. -Тольятти, Лондон: Институт экологии Волжского бассейна РАН. -2017. -351 с.

- Nazarenko A.S. Influence of vestibular irritation on stabilometric indicators of statokinetic stability of football players/A.S. Nazarenko, Е.A. Chinkin//Cent. Eur. J. Sport Sci. Med. -2015. -Vol. 9. -№ 1. -P. 91-95.

- Vieira M.M. Postural balance in rowing athletes/M.M. Vieira//Rev. Bras. Med. -2006. -Vol. 12. -№ 3. -P. 122-125.

- Wilczyński J. Postural Stability in Goalkeepers of the Polish National Junior Handball Team/J. Wilczyński//J. Hum. Kinet. -2018. -Vol. 63. -№ 1. -P. 161-170.

- Babiak V.I., Pashinin A.N., Tulkin, V.N. Basic functions of the vestibular system and extreme sports. Rossijskaya otorinolaringologiya , 2010, no 3, pp. 17-29.

- Baulina O.V., Istomina T.V. application of multiparameter biological feedback in sports medicine. Biotekhnosfera , 2014, Vol. 3, no 33, pp. 50-52.

- Berdichevskaya E.M., Gronskaya A.S., Khachaturova I.E. and others Mechanisms of vertical stability in the sport from the standpoint of functional asymmetry. Teoriya i praktika fizicheskoj kultury , 2009, no 7, pp. 20-23.

- Kalimanov V.V. Kuchkin S.N., Sentyabrev N.N. etc. Correction disadaptation processes in intensively trained young athletes concerning the principles of biofeedback. Vserossijskaya nauchnaya konferencziya s mezhdunarodny`m uchastiem, posvyashhennaya 150-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Ivana Petrovicha Pavlova , Saint-Petersburg, 1999, pp. 181.

- Skvortsov D.V. Stabilometricheskoe issledovanie: kratkoe rukovodstvo , 2010, 172 p.

- Trishin E.S., Berdichevskaya E.M., Solomyany A.Yu., etc. Comparative analysis of postural stability of qualified athletes specializing in situational sports (Boxing and Rugby). Resursy` konkurentosposobnosti sportsmenov teoriya i praktika realizaczii. , 2018, No. 1, pp. 361-363.

- Khudyakov G.G., Beloyedov A.V., Kokoreva E.G. Improving sports training of young basketball players by improving the functionality of the vestibular apparatus. Fundamental`ny`e issledovaniya , 2014, no 1, pp. 79-81.

- Chertihina N., Shevchuk T.A. Find innovative means of improving vestibular stability in young gymnasts. Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka . 2012, Vol. 3, no 1, pp. 34-38.

- Shamardin A.A. Upravlenie funkczional`ny`m sostoyaniem my`shechnogo apparata futbolistov s pomoshh`yu BOS-obucheniya relaksaczii , Volgograd, Vgafk, 1999, 135 p.

- Shitikov V.K., Mastitsky S.E. Klassifikacziya, regressiya i drugie algoritmy` Data Mining s ispol`zovaniem R , Togliatti, London, Institute of ecology of the Volga basin RAS, 2017, 351 p.

- Nazarenko A.S. Influence of Vestibular Irritation on Stabilometric Indicators of Statokinetic Stability of Football Players. Cent. Eur. J. Sport Sci. Med., 2015, Vol. 9, no 1, pp. 91-95.

- Vieira M.M. Postural Balance in Rowing Athletes. Rev. Bras. Med., 2006, Vol. 12, no 3, pp. 122-125.

- Wilczyński J. Postural Stability in Goalkeepers of the Polish National Junior Handball Team. J. Hum. Kinet, 2018, Vol. 63, no 1, pp. 161-170.