Особенности видового состава и показатели зараженности гельминтами озерной лягушки Pelophylax ridibundus в условиях трансформации Местообитаний южного Урала

Автор: Зарипова Фалия Фуатовна, Файзулин Александр Ильдусович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные по видовому составу, показателям зараженности гельминтов озерной лягушки Южного Урала (Оренбургской области и Республики Башкортостан) в условиях разнохарактерного антропогенного воздействия. Таксономический состав гельминтов включает для района исследования 16 видов: 13 видов трематод и 3 вида нематод. Выявлено снижение показателей экстенсивности инвазии в условиях наибольшего антропогенного воздействия у 4 видов трематод (на статистически значимом уровне).

Амфибии, гельминты, антропогенные воздействия, оренбургская область, республика башкортостан

Короткий адрес: https://sciup.org/148203450

IDR: 148203450 | УДК: 597.6

Текст научной статьи Особенности видового состава и показатели зараженности гельминтами озерной лягушки Pelophylax ridibundus в условиях трансформации Местообитаний южного Урала

В настоящее время антропогенная трансформация существенно влияет как на популяционную структуру, так и на биоценотические связи животных [1, 3, 8–11, 14, 15].

Следствием влияния антропогенного фактора является изменение видового состава животных и структуры их популяций, в том числе бесхвостых амфибий. Наша работа посвящена изучению некоторых популяционных характеристик озерной лягушки Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 на территории Южного Урала – востока Оренбургской области и юго-востока Республики Башкортостан.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор и обработка материала произведена в 2012-2014 гг. в 4-х популяциях озерной лягушки (локалитетах) (табл. 1): 1. «Худолаз» – окрестности г. Сибай, Баймакский район Республики Башкортостан, р. Худолаз, городская плотина (n=15); 2. «Гадельшинские озера» – пруды в 18 км на северо-запад от г. Сибай, Баймакский район Республики Башкортостан (n=20); 3. «Ишкинино» – д. Ишкинино, Гайский район Оренбургской области, р. Сухая Губерля (n=15); 4. «Уртазым» – прибрежное мелководье Ириклинского вдхр. на р. Урал у д. Уртазым Кваркенского района Оренбургской области (n= 20).

Несмотря на кратное повышение ПДК в лока-литете № 2 «Гадельшинские озера» нами данное местообитание рассматривается в качестве контроля, при этом высокие показатели содержания меди и цинка отражают фоновое значение для водоемов территорий Башкирского Зауралья.

В качестве условного контроля нами выбрана популяция «Уртазым» Ириклинского водохрани-

лища. Анализ качества воды показал превышение ПДК по меди – в 4 раза, по ХПК – в 1,5 ПДК, БПК5 – в 1,2 раза, нефтепродукты на уровне ПДК, ниже ПДК азот нитритный.

Методом полных гельминтологических вскрытий изучались паразиты амфибий [13]. Определение гельминтов амфибий проводили по книге К.М. Рыжикова с соавторами [12]. Для анализа зараженности амфибий использовали показатели: экстенсивность (Е, %), интенсивность (I, экз.) инвазии, индекс обилия (М, экз.) паразитов [1]. Статистическая оценка различий по экстенсивности инвазии проведена по принятой методике. В соответствии со значениями экстенсивности инвазии условно выделяются следующие группы паразитов: доминантные (Е>70%), субдоминантные (Е>50%), обычные (Е>30%), редкие (Е>10%) и единичные (Е<10%).

Проведенный таксономический анализ показал, что на территории Оренбургской области популяции озерной лягушки P. ridibundus представлены «восточной» формой по данным анализа митохондриальной ДНК [5, 20].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общий состав гельминтов озерной лягушки района исследования включает 16 видов. Это трематоды – Gorgodera loossi (Sinitzin, 1905), Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 1876), Opisthiogly-phe ranae (Frölich, 1791) Looss, 1899, Pneumonoe-ces variegatus (Rudolphi, 1819), Skrjabinoeces simi-lis (Looss, 1899) Sudarikov, 1950, Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819) Looss, 1896, Pleuro-genoides medians (Olsson, 1876) Travassos, 1921, Pleurogenes intermedius Issaitchikov, 1926, Proso-tocus confusus (Looss, 1894) Looss, 1899, Brandesia turgida (Brandes, 1888) Stossich, 1899, Strigea fal-conis Szidat, 1928, mtc., Strigea strigis (Schrank, 1788) Abildgaard, 1790, mtc., Codonocephalus urni-gerus (Rudolphi, 1819) Diesing, 1850, mtc.; немато- ды – Rhabdias bufonis (Schrank, 1788), Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), Aplectana acuminata (Schrank, 1788).

Общими для всех трех локалитетов являются 2 вида O. ranae, P. variegatus . В локалитете №1 доминантные по степени экстенсивности – P. claviger , субдоминантые – G. loossi ,обычные – O. ranae , P. variegatus , редкие – P. medians , P. con-fusus, B . turgida, A. acuminata , единичные – G. vitelliloba . В локалитета №2 доминантные – G. loossi , O. ranae , субдоминантые – P. confusus , обычные – P. variegatus, S. falconis, mtc., редкие – S. similis, P . medians, единичные не выявлены.

Для локалитета №3 доминантные виды отсутствуют, субдоминантые – O. ranae, обычные – P. variegatus, P. claviger, R. bufonis, A. acuminata, редкие – S. similis, P. intermedius, S. falconis, mtc., единичные – G. loossi, G. vitelliloba. Для локали-тета №4 доминантные – O. ranae, C. ornata, суб-доминантые – не выявлены, обычные – P. con-fusus, редкие – P. claviger, P. variegatus, S. strigis, mtc., Codonocephalus urnigerus, mtc., единичные не выявлены.

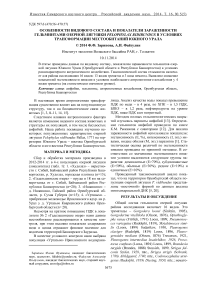

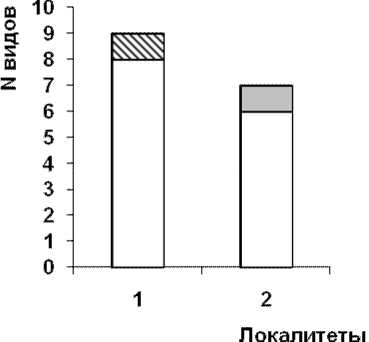

Экологический анализ состава гельминтов представлен на рис. 1.

В условиях высокой нагрузки загрязнения местообитания отсутствуют гельминты, передающиеся от амфибий к хищникам-батрахофагам (аллогенные биогельминты) - S. falconis, mtc., Strigea strigis, mtc., Codonocephalus urnigerus, mtc..

Таблица 1. Данные анализа воды из местообитаний амфибий по содержанию эссенциальных и токсических металлов

|

s § s ц н |

сч д s s Н U £ |

Медь (Cu) |

Цинк (Zn) |

Кадмий (Cd) |

Свинец (Pb) |

||||

|

мг/дм3 |

пдк рыбх. |

мг/дм3 |

пдк рыбх. |

мг/дм3 |

пдк рыбх. |

мг/дм3 |

пдк рыбх. |

||

|

1 |

высокая |

0,0213 |

21,30 |

0,3790 |

37,90 |

0,0036 |

0,72 |

0,0001 |

0,02 |

|

2 |

низкая |

0,0110 |

11,00 |

0,0390 |

3,90 |

0,0010 |

0,20 |

0,0020 |

0,33 |

|

3 |

высокая |

0,0090 |

9,00 |

0,0410 |

4,10 |

0,0010 |

0,20 |

0,0140 |

2,33 |

|

4 |

низкая |

0,003 |

3,00 |

0,04 |

4,00 |

- |

Ниже ПДК |

- |

Ниже ПДК |

Таблица 2. Состав гельминтов популяций P. ridibundus Южного Урала

|

Виды гельминтов |

Локалитеты |

|||

|

Республика Башкортостан |

Оренбургская область |

|||

|

1. Худолаз |

2. Гадельшинские озера |

3. Ишкинино |

4. Уртазым |

|

|

Высокая |

Низкая |

Высокая |

Низкая |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

G. loossi * |

66,67±12,18(1-13) 2,53 |

100,00±0,00(4-96) 20,50 |

6,67±6,45(1) 0,06 |

– |

|

G. vitelliloba* |

6,67±6,45(1) 0,06 |

– |

6,67±6,45(1) 0,06 |

– |

|

O. ranae** |

44,34±11,46(1-16) 1,73 |

95,00±4,87(8-481) 68,00 |

53,33±12,89(21-144) 41,87 |

90,00±6,71(1-25) 9,00 |

|

P. variegatus*** |

40,00±12,66(1-8) 1,47 |

30,00±10,25(1-41) 4,75 |

40,00±12,66(1-9) 1,80 |

25,00±0,31(1-7) 0,75 |

|

S. similis *** |

– |

10,0±6,71(1) 0,10 |

20,00±10,34(2-7) 0,80 |

– |

|

P. claviger ** |

80,00±10,34(1-11) 4,07 |

– |

46,67±12,89(3-9) 2,47 |

10,00±6,71(2-3) 0,25 |

|

P . medians** |

20,00±10,34(1-4) 0,60 |

10,00±2,24(6-7) 0,65 |

– |

– |

|

P. intermedius** |

– |

– |

13,33±8,79(3-5) 0,53 |

– |

|

P. confusus** |

13,33±33,98(1-7) 0,53 |

60,00±13,42(1-12) 2,90 |

– |

40,00±10,96(2-15) 2,30 |

|

B . turgida |

26,67±11,43(1-26) 2,33 |

– |

– |

– |

|

S. falconis, mtc.**** |

– |

45,00±11,13(2-15) 3,35 |

33,33±12,18(4-17) 3,4 |

– |

|

S. strigis, mtc.**** |

– |

– |

– |

15,00±7,99(3-14) 1,05 |

|

C. urnigerus, mtc.**** |

– |

– |

– |

25,00±10,96(12) 0,60 |

|

R. bufonis*** |

– |

– |

40,00±12,66(1-6) 1,13 |

Окончание таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

C. ornata** |

– |

– |

– |

85,00±7,99(1-36) 8,45 |

|

A. acuminata** |

13,30±8,77(1) 0,13 |

– |

33,33±12,18(3-6) 1,4 |

– |

|

Нематод |

1 |

0 |

2 |

1 |

|

Трематод |

8 |

7 |

8 |

6 |

|

Число видов |

9 |

7 |

10 |

7 |

Примечание: над чертой – экстенсивность заражения (Е±mE, %); в скобках – интенсивность заражения (I, экз.); под чертой – индекс обилия паразита (M, экз.). Локализация: * – мочевой пузырь, ** – кишечник, *** – легкие, **** – кожа

В локалитете № 2 при низкой нагрузке отсутствуют гельминты амфибий – автогенные геогельминты (не циркулирующие по трофическим связям), отмеченные в других локалитетах – R. bufonis , C. ornata , A. acuminata .

С возрастанием степени трансформации местообитания снижается число видов гельминтов, поступающих через объекты питания амфибий (автогенные биогельминты) в ряду 8 – 7 – 6 – 4. Данная группа включает 10 видов – G. loossi, G. vitelliloba, O. ranae, P. variegatus, S. similis, P. claviger, P. medians, P. intermedius, P. confusus, B. turgida.

-

□ автогенные геогельминты

-

□ аллогенные биогельминты

-

□ автогенные биогельминты

Локалитеты

а)

б)

Рис. Экологические формы гельминтов P. ridibundus а) Республика Башкортостан, локалитеты: 1. Худолаз, 2. Гадельшинские озера; б) Оренбургская область: 3. Ишкинино 4.Уртазым

Для 3 видов трематод уровень экстенсивности ниже на статистически значимом уровне в условиях загрязнения местообитания земноводных Республики Башкортостан G. loossi (р<0,05), O. ranae (р<0,001) и P. confusus (<0,01). В Оренбургской области экстенсивность инвазии у 2 видов трематод на статистически значимом уровне O. ranae (р<0,05) ниже, а P. claviger (р<0,05) выше в условиях загрязнения.

В целом фауна гельминтов характерна для Южного Урала, по данным ранее проведенных исследований [4, 6, 7, 18, 19].

По данным [15] в условиях антропогенной трансформации – урбанизации –происходит разрушение исторически сложившихся паразитарных систем в условиях низкой численности или вымирания видов – окончательных хозяев гельминтов (ужей, хищных птиц, псовых, млекопитающих). Другим фактором нарушения устойчивости паразитарных систем является снижение доли в рационе и, соответственно, в трансформированных экосистемах промежуточных и/или дополнительных хозяев (моллюсков, личинок и имаго стрекоз, жуков, ручейников, головастиков и сеголетков амфибий). При этом обычно видовой состав гельминтов сохраняется, но снижаются показатели зараженности гельминтами. По мнению А.А. Бураковой [2] R. bufonis «характеризуется высокой устойчивостью к химическому загрязнению». Причем в целом трематоды в большем числе встречаются в «экологически чистых местностях». При этом нематода О. filiformis от- мечена с высокими показателями зараженности у остромордой лягушки городских территорий [2]. В условиях сильного загрязнения пестицидами отмечается снижение (на статистически значимом уровне) экстенсивности и интенсивности инвазии у 3 видов трематод G. varsoviensis, P. claviger, S. similis и возрастание у трематоды O. ranae при снижении интенсивности инвазии [8]. Для г. Тольятти [13] также отмечается снижение показателей экстенсивности и интенсивности инвазии у 13 видов трематод Gorgodera asiatica, G. pagen-stecheri, G. varsoviensis, Gorgoderina vitelliloba, Pneumonoeces variegatus, Skrjabinoeces similis, Brandesia turgida, Prosotocus confusus, Pleurogenes claviger, Pleurogenoides medians, Opisthioglyphe ranae, ad., Paralepoderma cloacicola, mtc., Strigea strigis, mtc. и 1 вида нематод Cosmocerca ornata, за исключением трематоды P. asper. По данным для района г. Уфа [6] отмечено снижение экстенсивности инвазии 3-х видов трематод Opisthiogly-phe ranae, Pleurogenes claviger, Strigea sphaerula, mtc. Для города Ульяновска [9] с градиентом антропогенного воздействия видовой состав возрастает с 8 и 9 до 13 видов при снижении экстенсивности инвазии.

ВЫВОДЫ

-

1) Видовой состав гельминтов (число видов) не отражает напрямую степень антропогенного воздействия на местообитания амфибий, которое не является однородным и проявляется как в загрязнении водоемов (в районе исследования – тяжелыми металлами), так и в трансформации (создание водохранилищ, прудов).

-

2) В условиях градиента антропогенного воздействия от низкого к высокому, возрастает экстенсивность инвазии гельминта P. variegatus , а вида O. ranae - снижается.

-

3) Большое значение имеют изменения в составе экологических форм гельминтов: в условиях трансформации местообитания отсутствуют гельминты II-й экологической группы, передающиеся от амфибий к хищникам-батрахофагам (аллогенные биогельминты).

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 14–04–31315 мол_а.

Список литературы Особенности видового состава и показатели зараженности гельминтами озерной лягушки Pelophylax ridibundus в условиях трансформации Местообитаний южного Урала

- Бреев К.А. Применение негативного биноминального распределения для изучения популяционной экологии паразитов. Методы паразитологических исследований. Л.: Наука, 1972. 70 с.

- Буракова А.В. Особенности заражения гельминтами остромордой лягушки фоновых и урбанизированных территорий//Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 2. С. 111-116.

- Вершинин В.Л. Экологические особенности популяций амфибий урбанизированных территорий: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. Екатеринбург, 1997. 47 с.

- Давлетбакова Г.М., Юмагулова Г.Р. Гельминты бесхвостых амфибий Оренбургской области//Экологический сборник 4. Труды молодых ученых Поволжья/под ред. проф. С.В. Саксонова. Тольятти: Кассандра, 2013 -С. 31-34.

- Ермаков О.А., Файзулин А.И., Закс М.М., Кайбелева Э.И., Зарипова Ф.Ф. Распространение «западной» и «восточной» форм озерной лягушки Pelophylax ridibundus s. l. на территории Самарской и Саратовской областей (по данным анализа митохондриальной и ядерной ДНК)//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16, № 5(1). С. 409-412.

- Зарипова Ф.Ф., Юмагулова Г.Р., Файзулин А.И. Гельминтофауна озёрной лягушки (Rana ridibunda Pallas, 1771) урбанизированных территорий республики Башкортостан//Современная герпетология. 2012. Том 12, вып. 3/4. С. 134-142.

- Зарипова Ф.Ф., Юмагулова Г.Р., Файзулин А.И. Гельминты озерной лягушки Rana ridibunda (Pallas, 1771) г. Салават (Республика Башкортостан)//Современные проблемы общей паразитологии. Материалы Международной научной конференции (30 октября -1 ноября 2012 г. Москва): Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 2012. С. 127-130.

- Лебединский А.А. Гельминтофауна озерных лягушек в условиях антропогенного воздействия и связь инвазии с полиморфизмом//Животные в природных экосистемах. Н. Новгород, 1994. С. 25-32.

- Матвеева Е.А. Эколого-фаунистические особенности гельминтофауны Rana ridibunda Pall. на территории Ульяновской области: автореф. дис. …канд. биол. наук. -Ульяновск, 2009. -24 с.

- Резванцева М.В. Материалы по гельминтофауне озерной лягушки (Rana ridibunda) в окрестностях Тамбова//Вестник Тамбовского ун-та. Сер. Естественные и технические науки. 2008. Т. 13, Вып. 5. С. 330-332.

- Романова Е.М., Индирякова Т.А., Матвеева Е.А. Паразитарные системы как индикатор состояния биоценоза//Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. № 2. С. 79-81.

- Рыжиков К.М., Шарпило В.П., Шевченко Н.Н. Гельминты амфибий фауны СССР. М.: Наука, 1980. 279 с.

- Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. М.: Изд-во МГУ, 1928. 45 с.

- Файзулин А.И., Чихляев И.В., Кузовенко А.Е. Амфибии Самарской области. Кассандра, 2013. 140 с.

- Чихляев И.В., Файзулин А.И., Замалетдинов Р.И., Кузовенко А.Е. Трофические связи и гельминтофауна зеленых лягушек Rana esculenta complex (Anura, Amphibia) урбанизированных территорий Волжского бассейна//Працi Українського герпетологiчного товариства, 2009, N. 2. С. 102-109.

- Чихляев И.В. Характеристика жизненных циклов гельминтов земноводных (Amphibia) Среднего Поволжья//Биоразнообразие и экология паразитов: Тр. Центра паразитол. 2010. Т 46. С. 315-324.

- Чихляев И.В., Кириллова Н.Ю., Кириллов А.А. Характеристика жизненных циклов трематод (Trematoda) наземных позвоночных Среднего Поволжья//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 5-1. С. 132.

- Чихляев И.В., Файзулин А.И. Использование гельминтологических данных при исследовании формирования ареалов бесхвостных земноводных (Anura, Amphibia) Волжского бассейна//Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы (V Любищевские чтения)/Под ред. чл.-корр. Г.С. Розенберга и проф. С.В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2010. С. 209-214.

- Юмагулова Г.Р. Гельминты амфибий Южного Урала: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Уфа, 2000. 19 с.

- Akın C., Bilgin C.C., Beerli P., Westaway R., Ohst T., Litvinchuk S.N., Uzzell T., Bilgin M., Hotz H., Guex G.-D. Phylogeographic patterns of genetic diversity in eastern Mediterranean water frogs have been determined by geological processes and climate change in the Late Cenozoic//J. Biogeogr. 2010. V. 37. P. 2111-2124.