Особенности внутренней картины болезни у педагогов-вожатых, работающих с временным детским объединением

Автор: Гуринович И.В., Кольчик Е.Ю.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1-1 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны основные особенности внутренней картины болезни и личностных свойств педагогов-вожатых, работающих с временным детским объединением на базе ФГБОУ МДЦ «Артек». В статье рассмотрены концепции внутренней картины болезни. Описаны результаты эмпирического исследования, раскрыты особенности внутренней картины болезни и личностных свойств у специалистов, имеющих различный стаж работы. Отмечены основные причины возможного профессионального выгорания и истощения у представителей данной профессии.

Внутренняя картина болезни, вожатый, временное детское объединение, детский лагерь, эмоциональное выгорание, стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/140284339

IDR: 140284339 | УДК: 159.9.07

Текст научной статьи Особенности внутренней картины болезни у педагогов-вожатых, работающих с временным детским объединением

Постановка проблемы. На данный момент всё большую популярность приобретают детские летние лагеря и центры, выполняющие определенные педагогические функции, предоставляющие ребенку дополнительные возможности для социализации и самореализации. На сегодняшний день существует необходимость пересмотреть функции временных детских объединений, создаваемых на базе оздоровительных лагерей и центров. Одной из основных становится развитие инициативности и самостоятельности детей и подростков, формирование готовности к решению важных проблем, социальное самоопределение. Значительную роль в формировании и развитии временного детского объединения играют вожатые, которые на протяжении смены способствуют сплочению, стимулируют развитие вышеуказанных качеств и свойств личности [7]. Важно, чтобы ребенка сопровождал не просто воспитатель или организатор, а доброжелательный наставник. Именно от позиции педагогов, их умения работать и коммуницировать зависит положительный настрой детей, активность, целеустремленность и психологический климат в отряде, рабочем коллективе. Профессия педагога-вожатого очень близка к профессии педагога, так как направлена на взаимодействие с детьми разных групп, отличается повышенной ответственностью за здоровье и жизнь детей, эмоциональностью, а также подразумевает повышенную требовательность в плане педагогической компетентности и личностных характеристик [5]. Вышеуказанные аспекты способствуют развитию стресогенных факторов и повышают риск профессионального выгорания. Соответственно, изучение отдельных личностных компонентов педагогов-вожатых в настоящее время необходимо, поскольку дает возможность оценить их адаптационные возможности и потенциал в целом. В этом ключе важным является видение работником о внутренней картине болезни, как субъективное восприятие человеком своего заболевания и состояния организма в целом, которая состоит из сенсорного компонента (чувства, ощущения), эмоционального (эмоции), когнитивного (то, что человек думает о своем текущем состоянии) и мотивационного (актуализация деятельности по восстановлению здоровья).

Анализ литературы. Особенности переживания стресса являются важными образованиями во многих профессиях и являются широкой областью изучения. Профессия педагога-вожатого обладает определенными особенностями: круглосуточное нахождение с детьми, ограничение индивидуального пространства, особенности условий проживания, режима работы и отдыха, организация развлекательных или образовательных мероприятий. Специфика данной профессиональной деятельности и исследования типа профессий «человек-человек (Е.А. Климов, А.К. Маркова, А.Л. Церковский) свидетельствуют о том, что в результате продолжительного периода работы, специалист подвержен некоторым специфическим явлениям (например, синдром эмоционального выгорания, психоэмоциональное напряжение, стресс и т. д) [12]. На тему особенностей и сложностей в работе педагогов было проведено достаточно много исследований (М.В. Борисова, Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел) [6].

На формирование внутренней картины болезни оказывают влияние различные факторы, например, характер заболевания, его острота и темп развития, особенности личности в предшествующий ухудшению состояния. В литературе наиболее освещенным является когнитивный аспект, а влияние соматического состояния на психику человека может быть патогенным или саногенным. Впервые феномен внутренней картины болезни был описан врачом А. Гольдшейдером, который назвал его «аутопластическая картина болезни». В течении XX века возникали различные термины, например, «внутренняя картина болезни», «переживание болезни», «реакция адаптации», «позиция по отношению к болезни», «отношение к болезни», «сознание болезни», «образ собственного заболевания», «аутогенное представление о болезни» и т.д. Исследования происходили преимущественно в рамках российской клинической психологии. Авторы описывали определенные аспекты явления, но наиболее интегративным является концепция «внутренней картины болезни», возникающий, как целостный образ своего заболевания или состояния здоровья в концепции Р.А. Лурии. Модель внутренней картины болезни в его понимании включала такие компоненты, как сензитивный и интеллектуальный, что отражало дихотомию соматического и психического, которая существовала в медицине [9].

Дальнейшие исследования весьма разнообразны. Например, в информационно- кибернетической модели внутренней картины болезни в концепции Т.Н. Резниковой и В.М. Смирнова центральным понятием является «церебральное информационное поле болезни», представленное чувственной тканью, сензитивностью и культурными убеждениями относительно своего состояния, а также собственным опытом переживания, что создает предпосылки для развития «психологического информационного поля болезни» (процесс означения чувственной ткани). Основой для оценки становится собственная «схема тела», а внутренняя картина болезни предстает в виде элемента самосознания. Модель также не исключает влияние личностных факторов, а именно потребностей и эмоционального опыта [8].

Концепция В.В. Николаевой включает сенсорный, эмоциональный, рациональный и мотивационный компоненты. В теории А.Ш. Тхостова и Г.А. Ариной процесс формирования внутренней картины болезни изучается как форма познавательной деятельности, модель предстает в виде многоуровневого образования, основой которого является взаимодействие чувственной ткани, первичного и вторичного осознания, а также личностного смысла [3].

Г. Левинталя разработал модель житейского смысла, в которой личность описана в виде конструирующего понимания собственного состояния на основе приобретенного культурного опыта, реакции ближайшего окружения и процесса осмысления, вследствие чего был разработан опросник «Когнитивных представлений о болезни» [4]. В концепции внутренней картины болезни в контексте саморегуляции А.Ш. Тхостова, Г.А. Ариной и В.В. Николаевой, внутренняя картина болезни рассматривается, как телесное, эмоциональное, когнитивное и мотивационно-смысловое опосредование. Введение в контекст системы саморегуляции организма позволяет, в особой социальной ситуации, связать данный феномен с социокультурными факторами, что дает основу для изучения кросс-культурных различий. В семиотической модели внутренней картины болезни А.Ш. Тхостова центральным является положение о том, что обозначение симптома предполагает указание как на телесные ощущения, так и болезнь или состояние организма [11].

Целью данной работы является анализ особенностей внутренней картины болезни у педагогов-вожатых, работающих с временным детским объединением.

Изложение основного материала. Работа педагога-вожатого связана с дополнительным стрессом, как и многие специальности в сфере профессий «человек-человек». Поначалу работник детского лагеря или центра может отличаться высоким потенциалом, энтузиазмом, демонстрировать уверенность, активность, способность разрешать проблемные ситуации. Но со временем указанные качества могут трансформироваться в неудовлетворенность работой, чувство неполноценности, вытекающее из невозможности выполнения работы достаточно хорошо или конфликтной обстановки, эмоционального выгорания. Педагоги-вожатые временного детского объединения сталкиваются с определенными трудностями, также адаптируются к условиям лагеря и смены, разрабатывают стратегии взаимодействия с детским временным коллективом, как и дети, являющиеся его непосредственными участниками [2]. Данный процесс помогает лучше понять позицию ребенка, оказавшегося во временном детском коллективе, а также приобрести практический опыт, благодаря чему педагогические навыки совершенствуются и, в дальнейшем, вышеуказанные процессы проходят быстрее, результаты педагогической деятельности становятся более продуктивными. Важную роль имеет не только занятость педагога непосредственной работой и выполнением обязанностей, но и его стремление к саморазвитию, расширению кругозора [1].

Более опытные педагоги быстрее проходят этапы адаптации, способны выполнять поставленные задачи и участвовать в организационной деятельности, сохраняя стабильный эмоциональный фон. Если негативная ситуация сохраняется на протяжении длительного промежутка времени и не регулируется внутренними ресурсами, велика вероятность возникновения внутреннего конфликта, который усугубляется ухудшением межличностных отношений дома и на работе, приводя к эмоциональному и профессиональному выгоранию. Проблематикой профессионального выгорания занимались Н.Е. Водопьянова, В.В. Бойко, К. Маслач [10].

В этом контексте вызывает интерес изучение оценки собственного состояния, внутренней картины болезни и индивидуальных свойств личности педагогов-вожатых, имеющих различный стаж работы. Нами было проведено эмпирическое исследование при активном содействии психологической службы ФГБОУ МДЦ «Артек» на базе детского лагеря «Хрустальный» в котором приняли участие 60 педагогов-вожатых. Все испытуемые были разбиты на группы: в первую вошли 30 человек, имеющих опыт работы более четырех смен (контрольная группа), во вторую - 30 человек, работающих первую смену (экспериментальная группа). Возраст испытуемых от 18-ти до 24-х лет. С высшим профессиональным образованием - 20 человек (33,3%), со средним профессиональным -25 человек (41,6%) и еще обучающимися студентами-практикантами являются 15 человек (25%). Участникам исследования были предложены такие методики, как «Личностный Опросник Бехтеревского института» и «Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности» для того, чтобы получить расширенное представление о конкретных личностных свойствах испытуемых, а также представлений о собственном состоянии, внутренней картине болезни.

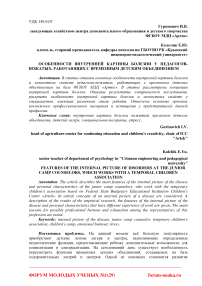

Полученные результаты позволили выявить следующие различия, существующие у педагогов-вожатых: наиболее распространенным типом отношения к своему состоянию у специалистов контрольной группы, является гармоничный (76,6%), в то время как в экспериментальной группе наиболее преобладает тревожный тип (60%):

Рис. 1. Результаты участников исследования по методике «Личностный Опросник Бехтеревского института»

Гармоничный тип характеризуется адекватной оценкой своего состояния без преувеличения тяжести и негативизма, присутствует нежелание обременять других и стремление содействовать успешному улучшению собственного самочувствия. Тревожный тип отличается от гармоничного проявлением непрерывного беспокойства и мнительности по отношению к неблагоприятному течению болезни или неудовлетворительного состояния организма, тем не менее, у личности существует потребность поиска новых способов улучшения самочувствия. Также в обеих группах испытуемых был выявлен ипохондрический тип: 16,6% в контрольной группе и 23,3% в экспериментальной, который характеризуется полным безразличием и игнорированием состояния организма, пассивном подчинении в процессе лечения или улучшения самочувствия, предъявление жалоб на свое текущее состояние. В первую очередь, данные проявления могут быть связаны с тем, что новые и недостаточно опытные сотрудники проходят стадию адаптации к условиям работы, новому климату, коллективу, организации процесса жизнедеятельности, принимают ответственность за временное детское объединение и осваивают основные закономерности работы с детьми. Данные факторы способствуют увеличению стресса и психоэмоционального напряжения, что в значительно меньшей мере оказывает влияние на их более опытных коллег. Также в процессе работы напарников с временным детским объединением, опытные педагоги обучают новичков, что также может провоцировать конфликтные ситуации, недопонимание и развитие негативных поведенческих тенденций.

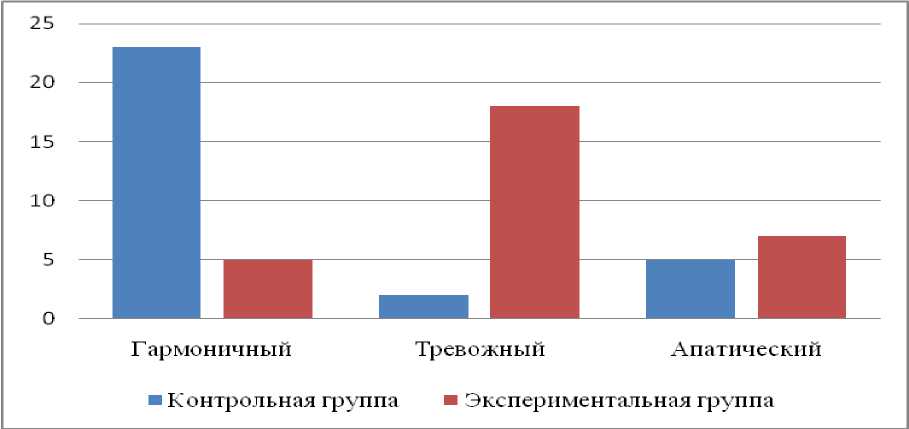

Нами была проведен опросник «Мини-Мульт», помогающий оценить базисные свойства личности участников исследования. Таким образом, результаты проведенной методики свидетельствуют о том, что респонденты отвечали достаточно искренне, с минимальным количеством социально-желательных ответов. В контрольной группе превалируют показатели по шкале «гипомания» (66,6%), что характерно для лиц гипертимного типа, с приподнятым настроением независимо от обстоятельств, активных, деятельных, энергичных и жизнерадостных. Также присутствуют в данной группе педагоги с высокими показателями по шкалам «шизоидность» (20%) и «ипохондрия» (13,3%). Первая шкала проявляется у личностей, близких к шизоидному типу -чувствительных, но умеющих контролировать эмоциональные проявления людей (возможна «эмоциональная холодность»), вторая шкала отражает близость испытуемых к астено-невротическому типу, то есть медлительных, часто пассивных, доверчивых, покорных, имеющих склонность к затрудненной адаптации. В экспериментальной группе наиболее высокие показатели педагоги-вожатые имеют по шкале «ипохондрия» (50%), а также выявлены высокие показатели по шкалам «депрессия» (30%) и «паранойяльность» (20%). Первая шкала характерна для личностей, близких к гипотимическому типу чувствительных, сензитивных, склонных к тревоге, нередко застенчивым, серьезным, старательным и добросовестным, тем не менее, неуверенным в себе и своих силах, недостаточно самостоятельных, отличающихся повышенной утомляемостью. Вторая шкала отражает людей, близких к паранойяльному типу - односторонних, агрессивных, нередко навязчивых и мнительных, склонных к формированию «сверхценных идей», достаточно конфликтных, склонных к переоценке собственных неудач:

Рис. 2. Результаты участников исследования по методике «Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности»

Таким образом, можно увидеть, что более опытные педагоги более устойчивы к изменениям внешних условий, обладают личностными качествами, необходимыми для работы педагога-вожатого (самообладание, самоорганизация, саморегуляция, активность, энергичность). В экспериментальной группе, представленной педагогами-вожатыми, имеющими небольшой стаж работы, характерны респонденты, имеющие склонность к затрудненной адаптации, быстрой утомляемости и пассивности в процессе деятельности.

Выводы. Педагоги-вожатые, работающие с временным детским объединением, сталкиваются с высокими требованиями и определенными условиями работы, что способствует негативному влиянию стрессовых факторов на личность в целом. По результатам исследования, в выборке более опытных работников большинство быстрее адаптируются к смене обстановки, устойчивы к изменениям и обладают необходимыми для работы свойствами личности (например, умение абстрагироваться от личных трудностей, жизнерадостность, ответственность, активность, деятельность и энергичность). Среди менее опытных коллег, наоборот, преобладает депрессивное настроение, усталость, негативизм, что характеризуется также повышенной утомляемостью, нежеланием брать на себя ответственность, агрессивностью и конфликтностью). На данный момент, в каждом из детских лагерей МДЦ «Артек» работают психологи, благодаря чему педагоги-вожатые могут посещать индивидуальные и групповые консультации, тренинги, занятия с целью снятия психоэмоционального напряжения и повышения эмоционального фона, мотивации к рабочей деятельности и разрешения конфликтов и жизненных трудностей.

Список литературы Особенности внутренней картины болезни у педагогов-вожатых, работающих с временным детским объединением

- Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2010. - 345 с.

- Белая Е.А. Школа подготовки вожатых: учебно-методическое пособие / Е.А. Белая. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. - 337 с.

- Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров. - М.: ПЕРСЭ, 2006. - 64-66 с.

- Бурлачук Л.Ф. Словарь - справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - СПб.: Питер, 2008. - 528 с.

- Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. - СПб.: Питер., 2008. - 336 с.

- Коврова М.В. Психология и психопрофилактика деструктивного стресса в молодежной среде: метод. Пособие / М.В. Коврова. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2000. - 46-48 с.

- Кулагина И.Ю. Возрастная психология: учебное пособие. М.: УРАО, 2010. 283с.

- Личко А.Е. Внутренняя картина болезни / А.Е. Личко. - Кишинев, 1980. - 76-79 с.

- Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания / В.А. Лурия. - М., 1977. - 93-97 с.

- Орел В.Е. Феномен выгорания в зарубежной психологии: эмпирические исследования и перспективы / В.Е. Орел. // Психологический журнал. - 2001. - №1 (22). - С 48-56.

- Тюльпин Ю.Г. Медицинская психология: учебная литература для студентов медицинских вузов / Ю.Г. Тюльпин. - М: Медицина, 2004. - 56-58 с.

- Церковский А.Л. Современные взгляды на проблему стрессоустойчивости / А.Л. Церковский // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2011. - №1 (10). - С.180-185.