Особенности внутрисемейных коммуникаций среди студенческой популяции как психоэмоциональный предиктор про- и антисуицидальности

Автор: Д.А. Лаская, В.А. Розанов

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 2 (59) т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема суицидов среди студентов остаётся актуальной. Особенности семейной среды и стили семейных эмоциональных коммуникаций, ассоциированных с верифицированным высоким суицидальным риском у студентов, обучающихся в высших учебных заведениях России, изучены недостаточно. Цель – изучение особенностей детско-родительских отношений в контексте суицидальных рисков. Методика. Проведён онлайн опрос 441 студента вузов России. Выраженность суицидального риска оценивалась с помощью методики SBQ-R (A. Osman). Из общей выборки сформированы основная группа студентов с высоким риском суицида (ОГ, n=73) и адекватная ей по социо-демографическим показателям группа сравнения (ГС, n=87). Студенты отвечали на ряд вопросов разработанной авторами анкеты, что дало возможность выявить субъективные оценки их взаимоотношений с родителями. Семейные дисфункции оценивали с помощью методики СЭК (А.Б. Холмогорова, С.В. Воликова). Сравнение групп осуществляли с использованием критерия χ2 Пирсона и Uкритерия Манна-Уитни. Для оценки взаимосвязей между выраженностью суицидального риска и особенностями семейных коммуникаций использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты. Доля студентов, имеющих признаки суицидального риска (≥ 7 баллов по методике Османа) в общей выборке составила 62,13%, доля студентов с очень высоким риском – 16,55%. По результатам субъективных оценок среди студентов ОГ наблюдалось кратное (в 2-3 раза) превышение доли тех, кто оценивал свои отношения с родителями как конфликтные, недоверительные, с нехваткой взаимопонимания и поддержки, излишне требовательные, игнорирующие их собственные инициативы. Студенты обеих групп довольно часто сообщали о том, что они боятся не оправдать ожидания родителей, однако студенты из ОГ указывали на это почти вдвое чаще (60,27% против 35,63%). В отличие от этого студенты из ГС в 2-3 раза чаще сообщали, что эмоциональная связь с родителями их полностью удовлетворяет, что отношения между ними доверительные, что родители принимают участие в их жизни, и что они могут рассчитывать на поддержку с их стороны (80,46% в ГС против 28,77% в ОГ). Согласно шкале СЭК, в семьях студентов из ОГ значимо чаще обнаруживается высокий общий уровень семейных дисфункций, в основном в виде родительской критики, избегания проявления эмоций, поддержания внешнего благополучия, провоцирования деструктивного перфекционизма и негативного эмоционального реагирования. По данным корреляционного анализа с этими же показателями в ОГ наиболее сильно и значимо ассоциирован уровень суицидального риска. Выводы. Фактор семьи и взаимоотношений с родителями, в зависимости от негативных и позитивных его характеристик, выступает как в роли просуицидального, так и в роли протективного. Основное протективное значение принадлежит поддержке со стороны семьи. Все семейные дисфункции, особенно родительская критика и попытка скрывать проблемы за витриной внешнего благополучия, ассоциированы с риском уицида.

Суицидальное поведение, студенческие суициды, семейный фактор, факторы суицидального риска, протективные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/140312180

IDR: 140312180 | УДК: 616.89-008.486 | DOI: 10.32878/suiciderus.25-16-02(59)-54-71

Текст научной статьи Особенности внутрисемейных коммуникаций среди студенческой популяции как психоэмоциональный предиктор про- и антисуицидальности

“Сожалею ли я? Нет. Хочу ли я что-то сказать обществу? Да. Воспитывайте себя и своих детей так, чтобы они могли выжить самостоятельно в обществе, не нужны никому идеальные люди, ищущие идеальных людей, они обречены на провал, как я. Я не идеален, но из меня хотели сделать такого” (отрывок из предсмертного сообщения студента)

Численность студентов в мире и в России в последние годы растёт, в частности, на начало 2024 г., по данным ЮНЕСКО, общая численность студентов составила 254 млн, в то время как в российских вузах на этот же момент обучалось 4,33 млн студентов [1, 2]. При этом во многих странах состояние психического здоровья и общего благополучия студенческой молодежи вызывает серьезную обеспокоенность. Так, в США исследования показывают, что до 50% студентов-выпускников отмечают симптомы депрессии, тревоги или выгорания во время обучения, а плохое психическое самочувствие является одним из основных факторов, способствующих решению студентов покинуть академическую среду [3]. В России массовые опросы показывают, что в помощи психолога нуждаются более трети студентов (38,1%), при этом почти каждый четвертый студент (23,8%) имеет высокий уровень реактивной тревожности, а каждый третий (34,5%) демонстрирует высокий уровень личностной тревожности [4]. Международные исследования по стандартам психиатрической эпидемиологии показывают, что у пятой части (20,3%) студентов колледжей в течение 12 месяцев выявляется то или иное психическое расстройство по DSM-IV/CIDI (в основном тревожное, депрессия или зависимости), причем в 83,1% случаев начало расстройства предшествовало поступлению в колледж. Только 16,4% из числа этих студентов в течение 12 месяцев получали медицинскую помощь по поводу своих психических расстройств [5]. Основной причиной таких нарушений является переживаемый студентами психоэмоциональный стресс, который имеет свои специфические черты, в основном связанные с переходом ко «взрослой» жизни, переездом в большие города и конкурентной академической средой, предъявляющей к обучающимся все новые требования, к которым многие оказываются не вполне готовы [6-8].

На этом фоне одним из наиболее тяжелых в эмоциональном плане и вызывающим большой общественный резонанс является самоубийство студента. Как показывают многочисленные исследования, суицидальная активность в вузовской среде довольно распространена, суицидальные мысли в той или иной форме посещают примерно треть студенческой популяции, причем это – общая тенденция, характерная как для российских, так и для зарубежных студентов [9-13]. Самоубийства студентов происходят регулярно, о снижении их количества в России говорить не приходится,

"Do I regret it? No. Do I want to say something to society? Yes. Raise yourself and your children so that they can survive independently in the society. Nobody needs perfect people looking for other perfect people – they are doomed to failure, like me. I'm not perfect, but that's what they wanted from me." (From a student's suicide note)

Introduction. The number of students in the world and in Russia has been growing in recent years, in particular, at the beginning of 2024, according to UNESCO, the total number of students amounted to 254 million, while at the same moment there were 4,33 million students studying in Russian universities [1, 2]. In many countries the state of mental health and general well-being of student youth is a matter of serious concern. For example, in the USA, studies show that up to 50% of graduate students report symptoms of depression, anxiety or burnout during their studies, and poor mental well-being is one of the main factors contributing to students' decision to drop out of studying [3]. Surveys in Russia show that more than one third of students (38,1%) need the help of a psychologist, with almost every fourth student (23,8%) having a high level of reactive anxiety, and every third (34,5%) demonstrating a high level of personal anxiety [4]. International studies based on psychiatric epidemiology standards show that one-fifth (20,3%) of college students are diagnosed with some type of DSM-IV/CIDI mental disorder (mostly anxiety, depression, or addictions) in the last 12 months, and in 83,1% of cases the onset of the disorder precedes college enrollment. Only 16,4% of such students received medical care for their mental disorders within 12 months [5]. The main cause of these disorders is the psychoemotional stress experienced by students, which has its own specific features, mainly related to the transition to “adult” life, moving to large cities, and a competitive academic environment that places new demands on students, for which many are not fully prepared [6-8].

Against this background, student suicide steps out as one of the most emotionally difficult and causing great public resonance problem. Numerous studies show that suicidal activity in the university environment is quite widespread, suicidal thoughts in one form or another are experienced by about one third of the student population, and this is a general trend of both Russian and foreign students [913]. Student suicides occur regularly, and there is no talk about a decrease in their number in Russia, while in the general population mainly positive changes are observed. Monitoring of cases of completed suicides in online

при том, что в общей популяции в основном наблюдаются позитивные сдвиги. Мониторинг случаев завершенных суицидов в сетевых СМИ России за 10-летний период, с 2015 г. по 2024 г., позволил нам выявить 338 вероятных случаев суицида среди студентов вузов и аспирантов в возрасте от 16 до 32 лет, что дает среднее число случаев m =34 в год при σ =6,96. В действительности это количество может быть больше, учитывая, что не все случаи попадают в открытый доступ, однако имеющихся данных более чем достаточно, чтобы осознать масштаб проблемы.

По проблеме студенческих суицидов ведутся научные исследования, направленные на выявление факторов риска и факторов-протекторов, разработано множество различных программ профилактики, во многих вузах России доступна бесплатная служба психологической помощи, реализуются разнообразные превентивные программы [14]. Однако тот факт, что распространенность суицидальных переживаний и завершенных суицидов в студенческой среде остаются устойчивыми на протяжении длительного времени, порождает обоснованные вопросы о возможных причинах этого явления. Детерминирующие факторы суицидальных паттернов, характерные именно для студентов вузов как для специфической группы, имеющей свои особенности, исследованы в недостаточной степени. С одной стороны, студенческий контингент представляет собой внешне благополучную социальную группу, с наличием целеполагания и стремлением к достижению результата, с другой же стороны, устойчивость суицидальных проявлений указывает на высокий уровень психологического неблагополучия и дезадапа-тации среди значительной части этой группы.

Наше внимание в данной статье приковано к проблемам семейного окружения студентов и их взаимоотношениям с родителями. Роль семейных дисфункций, проявляющихся в определенном стиле эмоциональных взаимодействий между членами семьи, как факторов дезадаптации студентов, активно изучается [11, 15-17]. Эти исследования говорят о том, что проблемы в семейных отношениях могут приводить к формированию у молодых взрослых личностных черт, способствующих суицидальности, таких как тревожность, мнительность, неуверенность в себе, склонность к навязчивым мыслям, импульсивность, выраженная конфликтность [18]. С другой стороны, как неоднократно упоминалось крупными суицидологами, благоприятная семейная обстановка, теплая и дружеская атмосфера в семье, сопряженная с поддержкой растущего поколения, является важнейшим фактором-протектором в отношении суицидального поведения [19, 20]. Признавая в целом значение как дисфункционального, так и позитивного стилей семейного воспитания, применительно к современным студентам имеется мало данных о роли различных вариантов семей- media in Russia over a 10-year period, from 2015 to 2024, allowed us to identify 338 probable cases of suicide among university undergraduate and graduate students aged 16 to 32, which gives an average number of cases m=34 per year with σ=6.96. In reality, this number may be higher, given that not all cases are publicly available, however available data are more than enough to realize the scale of the problem.

Our attention in this manuscript is focused on the problems of students' family environment and their relationships with parents. The role of family dysfunctions, which is usually manifested in certain styles of emotional interactions between family members, as factors of students' maladaptation is actively studied [11, 15-17]. These studies suggest that problems in family relationships can lead to the formation of suicidal personality traits in young adults, such as anxiety, moodiness, feeling of insecurity, tendency to obsessive thoughts, impulsiveness, and conflictiveness [18]. On the other hand, as repeatedly mentioned by influential suicidologists, a favorable family environment, warm and friendly atmosphere in the family, coupled with a support for the growing generation, is the most important protective factor against suicidal behavior [19, 20]. While generally recognizing the importance of both dysfunctional and positive styles of family upbringing, there is little data on the role of different variants of family dysfunction, styles of emotional communication, and peculiarities of the intrafamily climate as pro- and anti-suicidal factors in relation to modern students. At the same

ных дисфункций, нарушений эмоциональных коммуникаций и особенностях внутрисемейного климата как про- и антисуицидальных факторов. В то же время, такое исследование могло бы улучшить наше понимание генезиса суицидальности современных студентов.

В этом контексте мы считаем недооцененной роль предсмертных сообщений, редко попадающих в поле зрения исследователей этой проблемы. На самом деле студенты оставляют свои послания, публикуя их в социальных сетях, мессенджерах и других открытых источниках для того, чтобы быть услышанными, но уже после смерти. Нам представляется крайне важным понять смысл этих сообщений и донести его до научного сообщества. Приведём некоторые отрывки, которые говорят сами за себя, и которые невозможно игнорировать.

“Итог очевиден: меня отчисляют с бюджета, и я понимал, к чему все идет, продолжая катиться вниз. Возвращаться после этого куда-либо для меня не вариант: просто не смогу смотреть в глаза тем людям, которые вкладывали в меня усилия”.

“Отец, ты часто давил на те вещи, которые сам хотел сделать в детстве, но которые не смог. Мам, ты сделала свою работу не очень хорошо, но сойдет, ставлю 4 с минусом. В принципе хорошо, что ты у меня есть, я не во всём согласен с твоим воспитанием, иногда оно бывает не очень, но в целом норм. Хотя то, что я решил самоубиться, это, наверное, не комплимент”.

“Вы скажете – а как же мать? К сожалению, я не нашёл ни одной женщины, которая умеет любить. Мать мне говорила “я люблю тебя”, но я почему-то не верил ей, и как оказалось, не зря. Ибо любящий человек никогда не скажет: “если ты не будешь жить, как я сказала, я тебя прокляну”.

“Я презираю своих родителей. Отчим говорит, что я избалован, поэтому такая неблагодарная тварь, которая желает матери смерти. Как видишь, умер я пораньше матери. Насколько нужно не уделять внимания ребёнку, чтобы он боялся собственную мать, скрывал от родителей свои настоящие секреты и вкусы? Так вот да, дорогая мама. Хотел бы я тут написать, как я тебя ненавижу, но если этот пост опубликован, то уже нет смысла в моей ненависти, она мертва”.

Цель – учитывая все вышеизложенное, фокус внимания данного исследования направлен на изучение особенностей детско-родительских отношений в связи с риском суицида двумя путями: через призму субъективной оценки со стороны самих студентов, а также путем изучения стилей семейных коммуникаций с использованием целенаправленных инструментов.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось среди студентов и аспирантов российских вузов (n=441) посредством ано- time, such a study could improve our understanding of the genesis of suicidality in them.

In this context, we believe that the role of death messages, which rarely come to the attention of researchers of this problem, is underestimated. In fact, students leave their messages by posting them on social networks, messengers and other open sources in order to be heard, but after their death. It seems crucial for us to understand the meaning of these messages and convey it to the scientific community. Here are some passages that speak for themselves and cannot be ignored.

"The outcome is obvious: I am expelled from the budget, and I understood where everything was going, continuing to roll downhill. Going back anywhere after that is not an option for me: I simply won't be able to look in the eyes of the people who put effort into me."

"Dad, you often pushed for things that you yourself wanted to do as a kid but couldn't. Mom, you didn't do your job very well, but that'll do, I give you a B-minus. In principle, it's good that I have you, I do not agree with your upbringing in everything, sometimes it is not very good, but in general it's okay. Although the fact that I decided to kill myself is probably not a compliment."

"You will say – what about a mother? Unfortunately, I have not found any woman who knows how to love. My mother told me “I love you”, but for some reason I did not believe her, and as it turned out, not in vain. For a loving person will never say, 'if you don't live like I said, I'll curse you.

"I despise my parents. My stepfather says I'm spoiled, that's why I'm such an ungrateful creature who wishes my mother dead. As you can see, I died earlier than my mother. How much neglect does it take for a child to be afraid of his own mother, to hide his real secrets and tastes from his parents? So, yes, dear mother. I wish I could write here how much I hate you, but if this post is published, there's no point in my hatred anymore, it's dead."

Given all of the above, the focus of this study is to examine the characteristics of child-parent relationships in relation to suicide risk in two ways: through the lens of subjective assessment by the students themselves, and by examining family communication styles using purposeful instruments.

Materials and research methods

The study involved undergraduate and graduate students of Russian universities ( n =441) through an anonymous online survey, including a set of author's questions and psychodiagnostic techniques. The SBQ-R ques-

нимного online-опроса, включающего в себя комплекс авторских вопросов и психодиагностических методик. Для определения уровня выраженности суицидального риска и формирования обследуемой выборки использовался опросник SBQ-R [21]. Для определения уровня семейных дисфункций и стилей внутрисемейных коммуникаций использовался опросник СЭК «Стили эмоциональной коммуникации в семье» [22]. Студенты также отвечали на ряд вопросов социальнодемографической анкеты, в состав которой входили вопросы об их субъективной оценке взаимоотношений с родителями и стиля воспитания в семье. В исследуемую подвыборку ( n =160, 36,28% от общей выборки) были отобраны студенты с высоким суицидальным риском ( n =73, 16,55%) - основная группа (ОГ) и студенты без суицидального риска ( n =87, 19,73%) - группа сравнения (ГС). Для формирования выборки по результатам методики SBQ-R учитывались два критерия отбора. В ОГ вошли те студенты, которые набрали от 11 до максимальных 18 баллов (76 респондентов) и ответили «скорее вероятно, вероятно и очень вероятно» на вопрос «Насколько вероятно, что однажды Вы попытаетесь совершить самоубийство?», что указывает на высокий суицидальный риск. В итоге группа сократилась до 73 человек. В ГС вошли те студенты, которые набрали по опроснику SBG-R от минимальных 3 баллов (меньше 3 баллов получить нельзя) до 6 баллов (популяционный порог риска, согласно опроснику, составляет 7 баллов). Из первоначально выявленных 167 респондентов отобрали тех, кто ответил «Никогда» на вопрос «Насколько вероятно, что однажды Вы попытаетесь совершить самоубийство?". В результате группа сократилась до 87 человек.

Следует отметить, что в общей выборке ( n =441) по результатам применения опросника SBQ-R риск суицида (≥7 баллов) был выявлен у 274 человек, что составляет 62,13% от общего числа. Таким образом, ОГ объединила студентов с наиболее высоким риском. По данным статистического анализа, эта подвыборка была близка к верхнему квартилю распределения риска по всей выборке (M=8; Q1=5; Q3=12).

Контрастные по суицидальному риску группы были сбалансированы по социально-демографическим показателям, в частности, по полу, возрасту, курсу обучения, семейному статусу и финансовому положению (р>0.05). Возраст студентов обеих групп от 18 до 26 лет. В ОГ m (sd)=19,97 (9,06), в ГС m (sd)= 20,37 (8,11). Большинство респондентов из ОГ обучается на 1-3 курсах (суммарно 78,09%), из ГС на 1-4 курсах, а также в магистратуре (суммарно 97,79%). Обе группы составляют преимущественно иногородние студенты (86,30% и 73,56%), обучающиеся по образовательной программе математических и естественных наук (36,90% и 39,08%), они выросли в полной семье (68,49% и 72,41%), имеют сестер или братьев (73,97% и 66,67%), tionnaire [21] was used to determine the level of suicide risk severity and to form the study sample. To determine the level of family dysfunctions and styles of intra-family communications, the “Styles of emotional communication in the family” questionnaire (SEC, Kholmogorova A.B., Volikova S.V., Sorokova M.G.) was used [22]. Students also answered a number of questions of the sociodemographic survey list, which included questions about their subjective assessment of relationships with parents and parenting style in the family. From the whole sample two groups were selected – the main group with high suicide risk (MG, n=73, 16,55%) and the comparison group without suicidal risk (CG, n=87, 19,73%). These two groups comprised 36,38% of the sample (n=160). Two selection criteria were taken into account to form the high and low risk sample according to the results of the SBQ-R technique.

The MG included those students who scored between 11 and a maximum of 18 points (76 respondents) and answered “most likely, likely, and very likely” to the question “How likely is it that you will attempt suicide someday?” indicating a high suicide risk. This reduced the group to 73 students. The CG included those students who scored on the SBG-R from a minimum of 3 points (less than 3 points cannot be obtained) to 6 points (the population risk threshold according to the questionnaire is 7 points). From the originally identified 167 respondents, those who answered “Never” to the question “How likely is that you will attempt suicide someday?” were selected. As a result, the group was reduced to 87 people. It should be noted that in the whole sample ( n =441), according to the results of the SBQ-R questionnaire, suicide risk (≥7 points) was identified in 274 people, which is 62% of the total number. Thus, the MG united students with the highest risk. According to statistical analysis, this subsample was close to the upper quartile of the risk distribution for the whole sample (M=8; Q1=5; Q3=12).

The groups contrasting in suicidal risk were balanced in terms of socio-demographic indicators, in particular, gender, age, course of study, marital and financial status (p>0.05). The age of students in both groups ranged from 18 to 26 years. In MG mean age was m (sd) =19,97 (9,06), in CG - m (sd) = 20,37 (8,11). The majority of respondents from the MG are 1-3 year students (total 78,09%), in the CS – 1-4 year students and the Master's program (total 97,79%). Both groups are predominantly non-resident students (86,30% and 73,56%) studying in the educational programs of mathematics and natural sciences (36,90%

большинство из них не имеет постоянного партнера (65,75% и 67,82%) и находится на обеспечении родителей (49,32% и 59,77%). Более половины студентов ОГ и ГС не имеют диагностированных физических заболеваний (56,11% и 67,82%).

При обработке эмпирических данных использовали анализ различий между двумя группами по χ2 Пирсона и U-критерию Манна-Уитни. Для оценки взаимосвязей между выраженностью суицидального риска и особенностями семейных коммуникаций использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты

Сравнение двух групп студентов (ОГ и ГС) в контексте особенностей детско-родительских отношений, согласно их субъективной оценке, выявило статистически достоверные различия (табл. 1).

В семьях студентов из ОГ, по их субъективной оценке, преобладает авторитарный стиль воспитания в семье – 38,36% против 19,54% из ГС. Студенты ОГ намного реже отмечали демократичный, то есть гармоничный стиль воспитания – 12,33% против 33,33% из ГС (χ2=14,447, p =0,006). При этом гиперопекающий стиль характерен для обеих групп. Свои взаимоотношения с воспитывающим родителем лишь 15,07% респондентов из ОГ оценили положительно против 59,77% респондентов из ГС (χ2=54,804, p < 0,001).

and 39,08%), they grew up in a full family (68,49% and 72,41%), have sisters or brothers (73,97% and 66,67%), most of them do not have a permanent partner (65,75% and 67,82%) and are on parental support (49,32% and 59,77%). More than half of the MG and CG students have no diagnosed physical illness (56,11% and 67,82%).

To analyze the differences between the two groups we used χ2 Pearson and Mann-Whitney U-criterion. To assess the relationships between the severity of suicidal risk and the peculiarities of family communications Spearman's rank correlation coefficient was used.

Results

Comparison of two groups of students regarding peculiarities of child-parent relations according to their subjective assessment revealed statistically reliable differences (Table 1).

In the families of students from MG, according to their subjective assessment, prevails authoritarian style of upbringing in the family – 38,36% vs. 19,54% from CG. MH students significantly less often reported democratic, i.e. harmonious style of upbringing – 12,33% vs. 33,33% from CG (χ2=14,447, p =0,006).

Таблица / Table 1

Оценка особенностей семейной среды в сравниваемых группах студентов Assessment of family environment features in the compared groups of students

|

Показатель, n (%) Variables |

ОГ (main group) n=73 (100%) |

ГС (comparison group) n=87 (100%) |

df |

χ2 |

p |

|

Определение стиля воспитания / Identifying parenting styles |

|||||

|

Демократичный (оба родителя) Democratic style (both parents) |

9 (12,33) |

29 (33,33) |

4 |

14.447 |

=0.006 |

|

Авторитарный (хотя бы один) Autocratic (at least one) |

28 (38,36) |

17 (19,54) |

|||

|

Гиперопекающий (хотя бы один) Overprotecting (at least one) |

23 (31,51) |

24 (27,59) |

|||

|

Затрудняюсь ответить Difficult to answer |

10 (13,70) |

9 (10,34) |

|||

|

Другое Other |

3 (4,11) |

8 (9,20) |

|||

Оценка взаимоотношений с родителями / Evaluation of relationships with parents

|

Положительно Positive |

11 (15,07) |

52 (59,77) |

4 |

54.804 |

<0,001 |

|

Скорее положительно More like positive |

20 (27,40) |

29 (33,33) |

|||

|

Нейтрально Neutral |

25 (34,25) |

4 (4,60) |

|||

|

Скорее отрицательно More like negative |

13 (17,81) |

2 (2,30) |

|||

|

Отрицательно Negative |

4 (5,48) |

0 (0,00) |

Таблица / Table 1 (продолжение / continuation)

Характеристика взаимоотношений с родителями / Characteristics of relations with parents

|

Конфликтные Conflictual |

19 (26,03) |

6 (6,90) |

13 |

23.754 |

<0,001 |

|

Недоверительные, предпочитаю не делиться своими проблемами Relationships are distrustful, prefer not to share my problems |

40 (54,79) |

6 (6,90) |

|||

|

Не хватает поддержки и взаимопонимания There is a lack of support and understanding |

30 (41,10) |

10 (11,49) |

|||

|

От меня слишком много требуют и ожидают Too much is demanded and expected of me |

24 (32,88) |

9 (10,34) |

|||

|

Мои собственные желания и инициативы подавляются My own desires and initiatives are suppressed |

23 (31,51) |

2 (2,30) |

|||

|

Я боюсь не оправдать ожиданий I'm afraid of not meeting expectations |

44 (60,27) |

31 (35,63) |

|||

|

Мы можем общаться только на расстоянии We can only communicate over a distance |

33 (45,21) |

10 (11,49) |

|||

|

Ко мне не проявляют никакого интереса They don't show any interest in me |

7 (9,59) |

1 (1,15) |

|||

|

Между нами нет эмоциональной связи, привязанности There's no emotional connection between us, no attachment |

22 (30,14) |

4 (4,60) |

|||

|

Между нами слишком сильная эмоциональная связь (созависимость) There is too strong an emotional bond between us (co-dependency) |

9 (12,33) |

3 (3,45) |

|||

|

Между нами такая эмоциональная связь, которая меня устраивает There's an emotional connection between us that I'm comfortable with |

23 (31,51) |

64 (73,56) |

|||

|

Отношения доверительные и теплые Relationships are trusting and warm |

12 (16,44) |

57 (65,52) |

|||

|

Активное участие в моей жизни, и мне от этого комфортно Actively involved in my life, and I feel comfortable with that |

5 (6,85) |

33 (37,93) |

|||

|

Я могу рассчитывать на поддержку и взаимопонимание I can count on support and understanding |

21 (28,77) |

70 (80,46) |

Исследуя особенности семейной среды для нас представлялось важным не просто получить оценку отношений с родителями, но дифференцировать типы эмоциональной связи и коммуникаций, характерные для сравниваемых групп студентов: конфликтные, недоверительные, предпочитаю не делиться своими проблемами, не хватает поддержки и взаимопонимания, от меня слишком много требуют и ожидают, мои собственные желания и инициативы подавляются, я боюсь не оправдать ожиданий, мы можем общаться только на расстоянии, ко мне не проявляют никакого интереса, между нами нет эмоциональной связи, привязанности, между нами слишком сильная эмоциональная связь (созависимость), между нами такая эмоциональная

At the same time, over-protective style is characteristic for both groups. Only 15,07% of respondents from the MG evaluated their relationship with a nurturing parent positively against 59,77% of respondents from the CG (χ2=54,804, p <0,001).

Studying the peculiarities of the family environment, it was important for us not only to get an assessment of relations with parents, but also to differentiate the types of emotional connection and communication characteristic of the compared groups of students: conflict-ual, distrustful, I prefer not to share my problems, I lack support and mutual understanding, too much is demanded and expected of

связь, которая меня устраивает, отношения доверительные и теплые, активное участие в моей жизни, и мне от этого комфортно, я могу рассчитывать на поддержку и взаимопонимание.

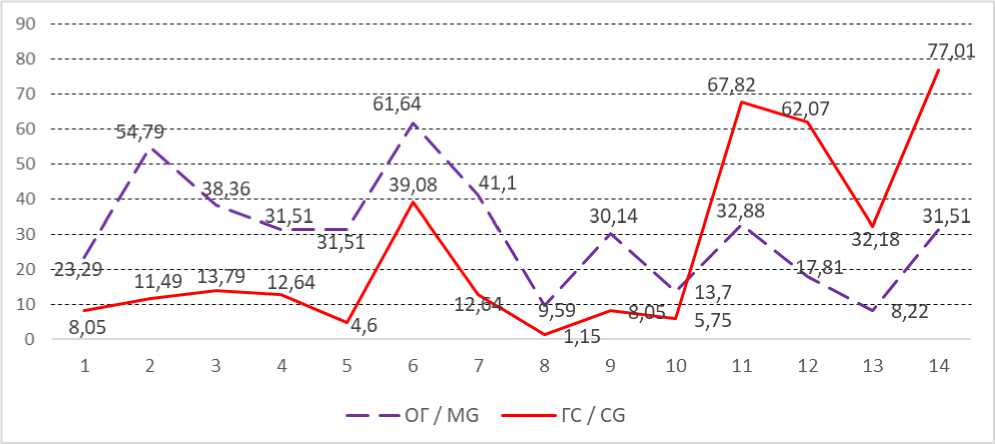

Отметим, что последовательность представленных вариантов ответов ранжирована в порядке эмоциональной окраски. Слева направо расположены ответы, характеризующие отношения в крайне негативном ключе, в правой части графика (последние 4 варианта) – отношения, которые оцениваются как близкие, теплые и доверительные. Это наглядно представлено на рис. 1.

Представленные на рисунке 1 данные убедительно свидетельствуют о том, что у студентов из ОГ превалируют признаки дисфункциональных отношений. При выборе позитивных характеристик отношений с родителями линяя ОГ идет на спад, в то время как линия ГС пересекает её уже на 1-ом из 4-х положительных ответов.

me, my own desires and initiatives are suppressed, I am afraid of not living up to expectations, we can communicate only at a distance, they do not show any interest in me, there is no empathy between us, there is too strong an emotional bond between us (codependency), there is such an emotional connection between us that suits me, our relationship is trustful and warm, there is active participation in my life, and I feel comfortable with this, I can count on support and mutual understanding.

It should be noted that the sequence of presented options is ranked in the order of emotional coloring. From left to right there are answers characterizing relations in an extremely negative way, in the right part of the chart (the last 4 options) there are relations that are evaluated as close, warm and trusting. This is clearly presented in Fig. 1.

1. Conflictual

2. Distrustful, I prefer not to share my problems

-

1. Конфликтные

-

2. Недоверительные, предпочитаю не делиться своими проблемами

-

3. Не хватает поддержки и взаимопонимания

-

4. От меня слишком много требуют и ожидают

-

5. Мои собственные желания и инициативы подавляются

-

6. Я боюсь не оправдать ожиданий

-

7. Мы можем общаться только на расстоянии

-

8. Ко мне не проявляют никакого интереса

-

9. Между нами нет эмоциональной связи, привязанности

-

10. Между нами слишком сильная эмоциональная связь (созави-симость)

-

11. Между нами такая эмоциональная связь, которая меня устраивает

-

12. Отношения доверительные и теплые

-

13. Активное участие в моей жизни, и мне от этого комфортно

-

14. Я могу рассчитывать на поддержку и взаимопонимание

-

3. I lack support and mutual understanding

-

4. Too much is demanded and expected of me

-

5. My own desires and initiatives are suppressed

-

6. I am afraid of not living up to expectations

-

7. We can communicate only at a distance

-

8. They do not show any interest in me

-

9. There is no empathy between us

-

10. Tthere is too strong an emotional bond between us (codependency)

-

11. There is such an emotional connection between us that suits me

-

12. Our relationship is trustful and warm

-

13. There is active participation in my life, and I feel comfortable with this

-

14. I can count on support and mutual understanding

Рис. / Fig. 1. Характеристика взаимоотношений с родителями в двух группах студентов / Characterization of relationships with parents in two groups of students.

Рис. / Fig. 2.

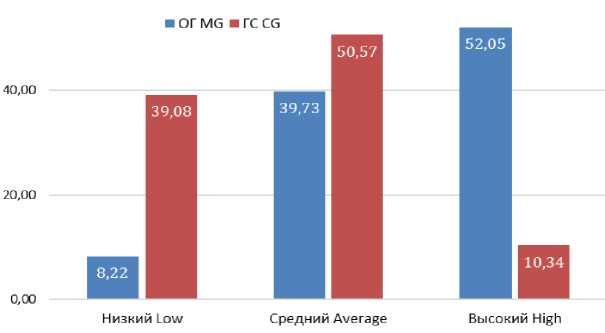

Общий уровень семейных дисфункций в двух группах студентов / Overall level of family dysfunctions in two groups of students.

Больше всего студенты обеих групп боятся не оправдать ожидания родителей, однако в ОГ доля таких студентов почти в 2 раза больше (60,27% против 35,63%). При этом 54,79% студентов из ОГ характеризуют свои отношения как недоверительные, не желают делиться своими проблемами с родителями. Общение с родителями возможно только на расстоянии для 45,21% респондентов этой группы. В то же время, большинство студентов из ГС могут рассчитывать на поддержку и понимание со стороны родителей (80,46%), отмечают наличие эмоциональной связи, которая устраивает обе стороны (73,56%) и характеризуют отношения как теплые и доверительные (65,52%) (χ2=23,754, p =0,001).

Анализ результатов методики СЭК, оценивающей семейные дисфункции, показал, что для 52,05% студентов ОГ характерен высокий уровень дисфункций, в то время как низкий уровень отмечается лишь у 8,22%. Среди респондентов из ГС, напротив, у 50,57% выявляется низкий уровень семейных дисфункций, в то время как лишь у 10,34% – высокий уровень (рис. 2).

The data presented in Fig. 1 convincingly indicate that MG students show predominant signs of dysfunctional relationships. Conversely, when positive characteristics of relations with parents start, the MG line goes down, while the CG line crosses it already at 1 out of 4 positive answers. Most of all, students of both groups are afraid of failing to meet their parents' expectations, but in the MG the share of such students is almost 2 times bigger (60,27% vs. 35,63%). At the same time, 54,79% of students from MG characterize their relations as distrustful and do not want to share their problems with parents. Communication with parents is possible only at a distance for 45,21% of respondents from this group. At the same time, the majority of CG students can count on support and understanding from parents (80,46%), report presence of emotional connections that suits both parties (73,56%) and characterize the relationship as warm and trusting (65,52%) (χ2=23,754, p =0,001).

Таблица / Table 2

Различия между двумя группами студентов по шкалам семейных дисфункций Differences between the two groups of students on the family dysfunction scales

|

Шкалы СЭК M (SD) Emotional Communication Scales |

ОГ (main group) (n=73) |

ГС (comparison group) (n=87) |

U Манна-Уитни |

P |

|

Родительская критика Parental criticism |

13,19 (4,78) |

7,84 (4,23) |

1289,00 |

0,000 |

|

Индуцирование тревоги Inducing anxiety |

10,04 (3,37) |

9,51 (3,32) |

2861,00 |

0,279 |

|

Элиминирование эмоций Eliminating emotions |

10,93 (3,76) |

7,20 (4,04) |

1589,50 |

0,000 |

|

Фиксация на негативных переживаниях Fixation on negative feelings |

4,30 (2,14) |

3,86 (1,98) |

2731,50 |

0,123 |

|

Внешнее благополучие Apparent well-being |

6,41 (2,22) |

4,01 (2,12) |

1341,00 |

0,000 |

|

Сверхвключенность Over-involvement |

4,48 (2,38) |

4,01 (2,14) |

2801,00 |

0,195 |

|

Семейный перфекционизм Family perfectionism |

5,89 (2,13) |

4,76 (1,77) |

2100,00 |

0,000 |

|

Общий балл Summary score |

55,25 (12,73) |

41,18 (11,81) |

1344,00 |

0,000 |

Результаты дифференциации типов семейных дисфункций показали, что студенты из ОГ в сравнении со студентами из ГС демонстрируют значимо более высокие показатели по ряду шкал (табл. 2).

Различия по шкалам «Индуцирование тревоги» ( p =0,279), «Фиксация на негативных переживаниях» ( p =0,123) и «Сверхвключенность» ( p =0,195) оказались статистически незначимыми, что свидетельствует о примерно равном уровне использования данных стилей коммуникаций в обеих группах. В то же время шкала «Родительская критика» (U=1289,00, p =0,000) оказалась достоверно выше у ОГ (M=13,19, SD=4,78), чем у ГС (M=7,84, SD=4,23), что свидетельствует о более выраженной тенденции к негативной оценке и порицанию со стороны семьи. Существенные различия также выявлены по шкале «Элиминирование эмоций» (U=1589,50, p =0,000), соответственно студенты из ОГ (M=10,93, SD=3,76) чаще сталкивались с сокрытием эмоций в семье или запретом на выражение эмоций, чем студенты из ГС (M=7,20, SD=4,04). Различия по шкале «Внешнее благополучие » (U=1341,00, p =0,000) также оказались значимыми: у ОГ этот показатель выше (M=6,41, SD=2,22) по сравнению с ГС (M=4,01, SD=2,12), что говорит о стремлении их семей скрывать проблемы и демонстрировать внешне благополучную картину.

Существенные различия обнаружены и по показателю «Семейный перфекционизм » (U=2100,00, p =0,000), в частности в семьях ОГ (M=5,89, SD=2,13) требования к высокому уровню достижений и идеальному поведению выражены сильнее, чем в семьях ГС (M=4,76, SD=1,77). Кроме того, общий балл по шкале семейных дисфункций оказался значительно выше у студентов из ОГ (M=55,25, SD=12,73) по сравнению с ГС (M=41,18, SD=11,81, U=3100,00, p =0,000), что указывает на большую выраженность неблагоприятных семейных факторов.

Различия стилей семейных коммуникаций указывают на то, что для семей респондентов из ОГ характерны:

-

1) проявления родительской критики в случаях, когда ребенок проявляет негативные эмоции или допускает ошибки в какой-либо деятельности, особенно при сравнении с другими, более успешными детьми;

-

2) блокирование открытого проявления эмоциональной экспрессии и поощрение эмоциональной сдержанности;

-

3) стремление семьи скрывать, сглаживать, не видеть и не выдавать окружающим свои проблемы; и

-

4) воспитание ребенка в духе высоких стандартов и стремления к совершенству.

Результаты корреляционного анализа выявили статистически значимые взаимосвязи показателя суицидального риска по ряду шкал, характеризующих стили семейных коммуникаций (табл. 3).

The analysis of the results of the SEC questionnaire assessing family dysfunctions showed that 52,05% of students from the MG are characterized by a high level of dysfunctions, while a low level is noted only in 8,22%. In contrast, among CG respondents, 50,57% showed a low level of family dysfunction, while only 10,34% showed a high level (Fig. 2).

The results of differentiation of family dysfunction types showed that students from MG in comparison with CG students demonstrate significantly higher scores of a number of scales (Table 2).

Differences of the scales “Inducing anxiety” ( p =0,279), “Fixation on negative experiences” ( p =0,123) and “Over-involvement” ( p =0,195) turned out to be statistically insignificant, which indicates approximately equal level of use of these communication styles in both groups. At the same time, the “Parental Criticism” scale (U=1289,000, p=0,000) was significantly higher in MG (M=13,19, SD=4,78) than in CG (M=7,84, SD=4,23), indicating a more pronounced tendency to negative evaluations and criticism in the family. Significant differences were also found on the scale “Elimination of Emotions” (U=1589,500, p =0,000), respectively, students from MG (M=10,93, SD=3,76) were more likely to face concealment of emotions in the family or prohibition to express emotions than students from CG (M=7,20, SD=4,04). Differences on the “External Well-Being” scale (U=1341,000, p =0.000) were also significant: the MG students received higher score (M=6,41, SD=2,22) compared to the CG students (M=4,01, SD=2,12), indicating tendency to hide problems within the family and present an outwardly well-being picture.

Significant differences were also found on the “Family Perfectionism” scale (U=2100,000, p =0,000), in particular, in the families of MG (M=5,89, SD=2,13) the requirements for a high level of achievement and ideal behavior are more pronounced than in the families of CG (M=4,76, SD=1,77). In addition, the total score on the “Family Dysfunction” scale was significantly higher in students from MG (M=55,25, SD=12,73) compared to CG (M=41,18, SD=11,81, U=3100,000, p =0,000), indicating greater expression of unfavorable family factors.

Differences in family communication styles indicate that the families of respondents from MG are characterized by:

1) parental criticism when the child shows negative emotions or makes mistakes in any activity, especially when comparing with other more successful children;

Таблица / Table 3

Корреляционные связей между суицидальным риском и стилями семейных коммуникаций (основная группа) Correlations between suicide risk and family communication styles (main group)

|

Шкалы СЭК Family communication styles variables |

Коэффициенты корреляции с баллами суицидального риска (SBQ-R) Correlations with suicide risk (SBQ-R) |

|

|

r |

p |

|

|

Родительская критика Parental criticism |

0,494 |

0,000 |

|

Индуцирование тревоги Inducing anxiety |

0,127 |

0,110 |

|

Элиминирование эмоций Eliminating emotions |

0,440 |

0,000 |

|

Фиксация на негативных переживаниях Fixation on negative feelings |

0,189 |

0,017 |

|

Внешнее благополучие Apparent well-being |

0,479 |

0,000 |

|

Сверхвключенность Over-involvement |

0,119 |

0,134 |

|

Семейный перфекционизм Family perfectionism |

0,243 |

0,002 |

|

Общий балл Summary score |

0,503 |

0,000 |

Как видно из табл. 3, наиболее сильная положительная связь наблюдается между суицидальным риском и общим уровнем семейных эмоциональных коммуникаций (r=0,503, p =0,000), что свидетельствует о значимом влиянии общей эмоциональной атмосферы в семье на предрасположенность к суицидальному риску. Также выявлены значимые средней силы положительные корреляции с такими факторами как родительская критика (r=0,494, p =0,000), элиминирование эмоций (r=0,440, p =0,000), внешнее благополучие (r=0,479, p =0,000) и семейный перфекционизм (r=0,243, p =0,000). Эти данные полностью согласуются с результатами, полученными в ходе анализа сравнения групп, где были выявлены статистически значимые различия по тем же самым шкалам. Это указывает на то, что высокий уровень критики, подавление эмоциональных проявлений, стремление скрывать семейные проблемы и ориентация на высокие стандарты являются факторами, разрушающими антисуицидальные барьеры и, как следствие, участвующими в механизме формирования суицидального поведения.

Кроме того, была выявлена слабая, но статистически значимая связь между суицидальным риском и фиксацией семьи на негативных переживаниях (r=0,189, p =0,017). Это может означать, что семьи, склонные к чрезмерному акценту на негативных эмоциях, могут формировать питательную среду, способствующую повышению суицидального риска.

При этом не было выявлено значимых корреляций между суицидальным риском и такими эмоциональны-

-

2) blocking the open emotional expression and encouraging emotional restraint;

-

3) desire to hide, smooth over, shut out and keep all problems private; and

-

4) raising the child in the atmosphere of exceptionally high standards and perfectionism.

The results of the correlation analysis revealed statistically significant associations of the suicide risk and a number of family communication styles (Table 3). As can be seen from Table 3, the strongest positive correlation is observed between suicide risk and the general level of family emotional communications ( r =0,503, p =0,000), which indicates a significant influence of the general emotional atmosphere in the family on the predisposition to suicide risk. Significant medium strength positive correlations with such factors as parental criticism ( r =0,494, p =0,000), emotions elimination ( r =0,440, p =0,000), external wellbeing ( r =0,479, p =0,000) and family perfectionism ( r =0,243, p =0,000) were also revealed. These findings are consistent with the results of groups comparisons, where significant differences were found for the same scales. This indicates that a high level of criticism, suppression of emotions, the desire to hide family problems and orientation on extremely high standards are factors that destroy anti-suicidal barriers and, as a consequence, participate in the mechanisms of suicidal behavior.

ми коммуникациями как индуцирование тревоги (r=0,127, p =0,110) и сверхвключенность (r=0,119, p =0,134). Эти данные соответствуют результатам, полученным в ходе сравнения групп, по которому группы в контексте указанных стилей не различались, что может свидетельствовать о том, что данные аспекты семейных коммуникаций не оказывают существенного влияния на уровень суицидального риска.

Обсуждение

Мы провели исследование характеристик семейной среды и субъективных оценок студентами своих взаимоотношений с родителями, сравнивая две группы студентов – с высоким риском суицида и без него. Важно подчеркнуть, что выявлению этих групп предшествовало массовое онлайн-исследование, охватившее 441 студента, что обеспечило широкое представительство обучающихся с различной степенью риска. Риск выявлялся с помощью короткого опросника SBQ-R Османа, который содержит 4 прямых вопроса относительно выраженности суицидальных мыслей и, в том числе, вопрос о вероятности того, что субъект совершит суицид когда-либо в будущем. Опросник позиционируется как эффективный инструмент, позволяющий дифференцировать суицидальных субъектов от несуицидальных как в клинических, так и в неклинических выборках, он переведен на различные языки и имеет удовлетворительную внутреннюю согласованность и адекватную прогностическую валидность [21, 23, 24]. В нашей общей выборке, согласно пороговым баллам опросника (≥7), риск был выявлен у 62,13% респондентов, что говорит о серьезности ситуации с суицидальными тенденциями у студентов. Необходимо, конечно, учитывать способ поиска образца – путём целенаправленной презентации целей и задач исследования в закрытых студенческих чатах, что могло сказаться на ее составе. В то же время, благодаря такому приему, удалось собрать достаточно большую выборку с высоким суицидальным риском и, судя по всему, с большим количеством различных проблем в самых разных сферах, включая наличие психических расстройств, злоупотребление алкоголем, опыт контактов с наркотиками, самоповрежде-ния, историю суицидов в семье, негативный опыт романтических отношений, а также проблемы с гендерной самоидентификацией и нетрадиционные сексуальные практики [25]. Важно также, что благодаря широкому охвату студенческой популяции, к группе с высоким риском удалось подобрать адекватную и сбалансированную по многим параметрам группу без выявляемого риска.

Анализ субъективных мнений студентов относительно их родительской семьи подтверждает, что студенты из группы с высоким риском имеют сложные и

In addition, a weak but statistically significant association was found between suicide risk and fixation on negative experiences (r=0,189, p=0,017). This may imply that families that tend to overemphasize negative emotions may produce a ground for increased suicidal risk. However, no significant correlations were found between suicidal risk and such emotional communications as anxiety induction (r=0,127, p=0,110) and overinvolvement (r=0,119, p=0,134). This is consistent with the results obtained while groups comparison where no differences were found either, which may indicate that these aspects of family communications do not significantly affect the level of suicidal risk.

Discussion

We performed a study of family characteristics and students' subjective evaluations of their relationships with their parents comparing two groups of students - with and without high suicide risk. It is important to emphasize that the identification of these groups was preceded by a massive online survey of 441 students, ensuring a broad representation of students with varying risk of suicidal behavior. The level of risk was identified using Osman's short SBQ-R questionnaire, which contains 4 direct questions regarding the severity of suicidal thoughts, including a question about the likelihood that the subject may attempt suicide in the future. The questionnaire is an effective tool differentiating suicidal subjects from non-suicidal in both clinical and nonclinical samples, it has been translated into various languages, has satisfactory internal consistency and adequate predictive validity [21, 23, 24]. In our total sample, according to the threshold scores of the questionnaire (≥7), risk was identified in 62% of respondents, indicating the seriousness of the situation with suicidal tendencies in students. It is of course necessary to take into account the way in which the sample was collected – by purposefully presenting the aims and objectives of the study in closed student chat rooms, which may have affected its composition. At the same time, this approach has resulted in a relatively large sample with a high suicide risk and, apparently, a wide range of problems in a variety of areas, including the presence of mental disorders, alcohol abuse, experience with drugs, self-harm, a history of suicide in the family, negative experiences of romantic relationships, as well as problems with gender identity and non-traditional sexual practices [25]. It is also important that due to the wide

неблагополучные отношения с родителями. Они характеризуют их в негативном ключе, преимущественно как эмоционально холодные. Студенты из таких семей могут общаться с родителями только на расстоянии, не желают или не могут поделиться своими проблемами, при этом присутствует страх не оправдать ожидания родителей. В данном случае фактор семьи выступает как фактор риска. Студенты, не имеющие суицидального риска, напротив, оценивают внутрисемейные отношения как теплые и доверительные, утверждая, что могут рассчитывать на взаимопонимание и поддержку. В этом случае фактор семьи становится протективным. Подобная полярная характеристика подкрепляется и, возможно, объясняется принятыми в семьях типами коммуникативных и эмоциональных связей. Родительская критика, особенно, если она приправлена авторитарностью, сокрытием эмоций, стремлением к внешнему благополучию и перфекционизму – это звенья одной цепи, и те способы взаимодействия в семье, которые не способны обеспечить личность ресурсами для адаптивного выхода из стрессовых ситуаций.

Разумеется, эти субъективные ощущения могут быть отражением того, что студенты проецируют в свою родительскую семью свои эмоциональные и психосоциальные проблемы, перенося, осознанно или неосознанно, вину на родителей. Это может усиливать негативные оценки. В то же время, выраженность различий между группами не оставляет сомнений в том, что семья и родители для этих студентов не стали убежищем, защищающим от психологических проблем, скорее наоборот, источником многих сложностей. То, что среди студентов часто встречаются различные нарушения психологического благополучия, хорошо известно, однако мы возможно недооцениваем их распространенность. В современном мире тревога и депрессия, а также постоянное ощущение стресса необычайно распространены среди населения в целом [26]. Однако среди студентов как отечественных, так и зарубежных вузов симптомы дистресса, тревоги и депрессии, которые можно рассматривать как донозологиче-ские нарушения психического здоровья, встречаются еще чаще [8, 27, 28]. Данная симптоматика сильнее всего выражена у студентов с суицидальной идеацией [9, 11, 29-31]. Такие студенты более всего нуждаются в семейной поддержке, в то же время, как раз для них такая поддержка оказывается труднодоступной из-за сформировавшихся паттернов семейных коммуникаций, эмоциональных запретов и, как следствие, невозможности обратиться за помощью.

Роль семейных проблем как значимого фактора риска развития суицидального поведения студентов обнаруживалась во многих исследованиях, причем в coverage of the student population, it was possible to match the high-risk group with an adequate and balanced group with no detectable risk.

The analysis of students' subjective opinions about their parental family confirms that the high-risk group students have complex and dysfunctional relationships with their parents. They characterize them in a negative way, predominantly as emotionally cold. Students from such families often communicate with their parents only at a distance, are unwilling or unable to share their problems, and there is a fear of not living up to their parents' expectations. In this case, the family factor acts as a risk factor. Students who do not have suicide risk, on the contrary, assess family relations as warm and trusting, stating that they can count on mutual understanding and support. In this case, the family factor becomes protective. Such polar characterization is supported and, perhaps, explained by the types of communicative and emotional ties prevailing in families. Parental criticism, especially if it is flavored with authoritarian style, concealment of emotions, striving for external well-being and perfectionism – these are links in the same chain, and those ways of interactions in the family that are not able to provide to an individual necessary resources for adaptive coping with stressful situations.

Of course, these subjective feelings may be a reflection of students projecting their emotional and psychosocial problems into their parental family, shifting, consciously or unconsciously, blame onto their parents. This may reinforce negative evaluations. At the same time, significant differences between the groups leave no doubt that family and parents for these students failed to become a shelter protecting them from psychological problems, rather on the contrary, appeared to be a source of many difficulties. It is well known that various disorders of psychological well-being are common among students, but their prevalence may be underestimated. In the modern world, anxiety and depression, as well as constant feelings of stress, are rather common in the general population [26]. However, among students both in Russian and foreign universities, symptoms of distress, anxiety, and depression, as signs mental health disorders, are even more common [8, 27, 28]. This symptomatology is most pronounced in students with suicidal ideation [9, 11, 29-31]. Such students need their families support most of all; at the same time, such support is almost unavailable for them due to the pat-

самых разных культурах и странах, что говорит о его универсальности. Так, в исследовании факторов риска суицидального поведения у белорусских студентов семейные проблемы оказались первыми по значимости [32]. Аналогично, мексиканские студенты из неполных семей имели более высокий риск суицида [33], а среди студентов из Непала отсутствие внимания со стороны семьи является первым по значимости предиктором суицидальной идеации [34]. Иными словами, разрыв между родителями и детьми (достаточно повзрослевшими, но все еще нуждающимися в своих родителях), несомненно ассоциирован с суицидальными мыслями. В свою очередь, все копинг-стратегии, связанные с поддержкой, являются для студентов протективными [35]. Поддержка семьи могла бы быть важным защитным фактором, если бы не сформировавшаяся дистанция и конфликтность между студентами и их родителями.

Исходя из наблюдаемых нами предсмертных сообщений и субъективных оценок студентов, можно высказать мнение, что проблема многих ушедших из жизни студентов заключается в завышенных, не всегда реалистичных ожиданиях, скорее всего формируемых родителями. В современных исследованиях суицидального поведения учащейся молодежи подчеркивается разрушительная роль, так называемого, социально предписанного перфекционизма, который получает все большее распространение среди современных студентов во всём мире [36, 37]. Постоянное внутреннее чувство несоответствия неким заданным исключительно высоким стандартам приводит к тому, что перфекционизм, который в целом является позитивным мотивом в деятельности, превращается в источник вины и фрустрации, за чем может последовать депрессия и безнадежность [37]. Высокие требования к себе без наличия уверенности в своих силах и выраженной субъектной позиции, которая предусматривает саморазвитие и саморегуляцию, становятся деструктивными для психического здоровья [37].

Наше исследование подтверждает эти положения, хотя по нашим данным, по силе связи с суицидальным риском семейный перфекционизм уступает родительской критике и запретам на выражение эмоций. Еще одним интересным наблюдением является слабая, но значимая позитивная корреляция между фиксацией на негативных эмоциях в семье и суицидальными риском. Эта связь может отражать т.н. выученный нейротизм в семье, то есть тенденцию передавать эту черту от родителей детям, что рассматривается как один из центральных факторов в известной модели подросткового суицида Бридж, Гольдштейн и Брент [38].

Исходя из всего вышеизложенного, а также из анализа предсмертных посланий студентов можно предпо- terns of family communications, emotional inhibitions and, as a consequence, inability to seek help.

The role of family problems as a significant risk factor for the development of students' suicidal behavior has been found in many studies in different cultures and countries, which indicates its universal nature. For example, in a study of risk factors for suicidal behavior in Belarusian students, family problems were found to be the first in importance [32]. Similarly, Mexican students from singleparent families had a higher risk of suicidal behavior [33], and among students from Nepal, lack of family attention appeared to be the first most significant predictor of suicidal ideation [34]. In other words, the gap between parents and children (who are mature enough but still need their parents) is undoubtedly associated with suicidal ideation. In turn, all coping strategies that are based on social support are protective for students [35]. Family support could be an important protective factor if not for the distance and conflict between students and their parents.

Based on the death notes and observed subjective assessments of students, it can be argued that for many students who have passed away the problem lies in the exaggerated and unrealistic expectations, most likely formed by parents. Modern studies of suicidal behavior of students emphasize the destructive role of so-called socially prescribed perfectionism, which is becoming increasingly common among modern students around the world [36, 37]. The constant inner feeling of inability to meet exceptionally high standards leads to the fact that perfectionism, which is generally a positive motive in activity, turns into a source of guilt and frustration that is not far from depression and hopelessness [37]. High demands without self-confidence and a pronounced subject position providing selfdevelopment and self-regulation, become a threat to mental health [37].

Our study confirms these findings, although our data suggest that family perfectionism is inferior to parental criticism and inhibition of emotions expression in terms of the strength of the association with suicide risk. Another interesting observation is the weak but significant positive correlation found between fixation on negative emotions in the family and suicide risk. This relationship may reflect the so-called learned neuroticism in the family, i.e., the tendency to pass this trait from parents to children, which is considered as one

ложить, какими путями родительская семья может оказывать влияние на такое неблагоприятное развитие. Побуждение родителей «вложить как можно больше» в своего ребенка, развить его способности до конкурентоспособного уровня, подготовить почву для его роста как личности перестает быть адаптивным тогда, когда ребенок начинает восприниматься как проект, некая инвестиция, либо как способ восполнения собственных утраченных возможностей. При этом специфика семейных коммуникаций, проявляющихся, как свидетельствуют наши данные, в систематической критике и элиминировании эмоциональной составляющей, подавляют формирование таких характеристик как жизнестойкость и стрессоустойчивость, что влечёт за собой неспособность принять свое поражение и найти выход из трудной ситуации.

В результате семья, как основная социализирующая среда, в которой ребенок получает свои первые знания и жизненный опыт, может стать питательной базой для взращивания эмоционально незрелой личности с потенциальными суицидальными паттернами. При этом ситуативные факторы внешней среды, которые, казалось бы, являются преодолимыми, выступают в роли травмирующих, и становятся непосредственными триггерами, актуализирующими неудовлетворенную потребность и запускающими суицидальный сценарий. Еще одним аспектом, как нам представляется, может стать попытка оградить подростка в процессе его развития от всех эмоционально затратных и требующих усилий действий, что приводит к появлению в университетах молодых людей, очень чувствительных к любым фрустрациям и не способных к зрелому реагированию на жизненные проблемы.

В то же время семейная среда (стиль воспитания, особенности внутрисемейных отношений и способов эмоциональных коммуникаций) может выступать мощным протективным фактором, способным сформировать у ребенка устойчивые антисуицидальные барьеры. Залогом этого является здоровая, гармоничная и поддерживающая семейная атмосфера. В противном случае фактор семьи, если он скомпрометирован дисфункциональным влиянием на воспитание и развитие личности ребенка, ведет к фрустрированным потребностям и может выступать в роли одного из основных просуицидальных катализаторов.

Выводы

Для студентов с высоким риском суицида характерен высокий уровень различных семейных дисфункций. Среди них с большой частотой наблюдаются такие варианты взаимодействия с родителями, как конфликтность, холодные и отстраненные отношения, отсутствие эмоциональной близости и доверия, страх не оправдать ожидания родителей. Это формирует чув- of the central factors in the well-known model of adolescent suicide by Bridge, Goldstein, and Brent [38].

Based on all of the above, as well as on the analysis of students' suicide messages, we can suggest ways how the parental family can influence such unfavorable development. The parents' aspiration to “invest as much as possible” in their child, to develop his/her abilities to a competitive level, to prepare the ground for his/her growth as a person ceases to be adaptive when the child is perceived as a project, a certain investment, or as a way to replenish their own lost opportunities. In such cases features of family communications, manifested according to our data in systematic criticism and elimination of the emotional component, suppress the formation of such important characteristics as hardiness and stress-resilience, which entails the inability to accept defeat and find a way out of from difficult situation.

As a result, the family, as the main socializing environment giving a child his or her first knowledge and life experience, can become a breeding ground for the development of an emotionally immature personality with potential suicidal patterns. In such cases situational environmental factors that seem to be surmountable, act as traumatic and become direct triggers that actualize an unmet need and a suicidal scenario. Another aspect, as we can suggest, may be the attempt to overprotect adolescents during their development from all emotionally costly and demanding actions, which leads to the emergence in the universities of young people who are too sensitive to any frustration and are not capable of a mature response to life problems.

At the same time, the family environment (parenting style, peculiarities of family relations and methods of emotional communication) can be a powerful protective factor that can form stable anti-suicidal barriers that will be acquired by a child. The key to this is a healthy, harmonious and supportive family atmosphere. Otherwise, the family factor, if compromised by dysfunctional influence on the child's upbringing and personality development, leads to frustrated needs and can act as one of the main suicide catalysts.

Conclusions

Students with a high suicide risk are characterized by a high level of various family dysfunctions. Among them with high frequency are observed such variants of interaction with parents as conflict, cold and detached relations, lack of emotional closeness and

ство незащищенности и уязвимости, которые могут рассматриваться как характеристики, ассоциированные с суицидальным риском. Данные, полученные при сравнении ответов студентов из группы с высоким и низким риском суицида, указывают на то, что здоровая эмоциональная связь и поддержка со стороны родителей может существенно ослабить риск. Наоборот, высокий уровень родительской критики, подавление эмоциональных проявлений, стремление скрывать семейные проблемы, ориентация на слишком высокие стандарты являются факторами, положительно коррелирующими с суицидальной активностью, разрушающими антисуицидальные барьеры и, как следствие, участвующими в механизме формирования суицидального поведения.

trust, fear of not meeting the expectations of parents. This forms a sense of insecurity and vulnerability, which can be considered as characteristics associated with suicide risk. The data obtained when comparing the responses of students from the group with high and low suicide risk indicate that a healthy emotional bond and support from parents can significantly mitigate the risk. On the contrary, high level of parental criticism, suppression of emotional manifestations, desire to hide family problems, orientation on too high standards are the factors positively correlating with suicidal activity, destroying anti-suicidal barriers and, as a consequence, participating in the mechanism of suicidal behavior formation.