Особенности воспитания детей в неполной семье (на материалах социологического исследования)

Автор: Чукреева Лариса Николаевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Колонка редактора

Статья в выпуске: 7, 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме, такой как воспитание детей в неполной семье. Автор изучил основные принципы воспитания: родительский контроль, поддержка и авторитет, а также рассмотрели их реализацию на практике. Ее основу составили как теоретические труды в изучаемой области, так и практические материалы социологических исследований.

Воспитание, неполная семья, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/148179018

IDR: 148179018 | УДК: 316.347:316.4

Текст научной статьи Особенности воспитания детей в неполной семье (на материалах социологического исследования)

Российское общество за последние двадцать лет претерпело значительные изменения в экономике государства, политике, социальной сфере, появились и новые социокультурные модели взаимодействия между членами социума. Изменившаяся социальная реальность повлекла за собой преобразования во многих социальных институтах, в том числе и семьи. Основной функцией семьи является не простая репродукция человека, а его воспитание.

Семейное воспитание – один из социализирующих факторов формирования личности. Социализируясь, человек на протяжении всей жизни вступает во взаимодействие с окружающей средой, в результате чего он усваивает и воспроизводит общественные нормы и культурные ценности, а также проходит процесс саморазвития и самореализации в том социуме, к которому он принадлежит.

Распад семьи как основного агента социализации ведет к деформации прежнего социально- го мира ребенка. Именно от результатов первичной социализации ребенка, которая протекает, прежде всего, в семье, зависит его будущее и будущее общества, поэтому при подготовке детей к самостоятельной жизни необходимо уделять больше внимания вопросам воспитания.

Общепризнанными критериями оценки процесса семейного воспитания являются три основополагающих принципа: родительский контроль, поддержка и авторитет. Реализация этих принципов на практике, как правило, вызывает затруднения. Особенно это касается неполных семей, где отсутствует один из родителей и нагрузка по воспитанию детей не распределяется между матерью и отцом. В нашей практике чаще всего встречаются материнские семьи. Рассмотрим реализацию этих принципов в двух категориях неполных семей: семьи, образовавшиеся вследствие расторжения брака и смерти одного из супругов.

Издержки воспитания в неполной семье связаны, прежде всего, с воздействием негативных экономических факторов. Преобладающее число неполных семей имеют характеристики «бедных» и «зависящих от пособий». Неполные семьи имеют серьезные материальные проблемы, поскольку они в целом в большей степени зависимы от социальной поддержки государства. В результате возникает еще одна проблема – про-

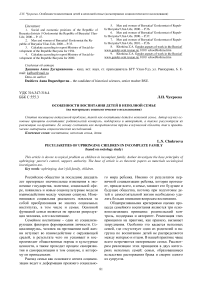

Причины детской безнадзорности

блема надзора за детьми, поэтому женщина бывает вынуждена оставлять детей одних или с родственниками. Стремление сохранить уровень материальной обеспеченности требует дополнительного времени и сил матери. Ей приходиться перекладывать исполнение воспитательной функции на других людей, лишая себя саму и своих детей возможности посвящать друг другу достаточное количество времени.

Диаграмма 1

рост бедности кризис семьи, разводы алкоголизм, наркомания ослабление контроля со стороны школы падение нравственности

* Число ответов превышает 100%, т.к. респондентам было предложено несколько вариантов ответа.

Как свидетельствуют данные опроса жителей Республики Бурятия1, приведенные в диаграмме 1, 1/3 безнадзорных детей порождается из-за кризисов в семье и разводов (39%). Эта причина занимает второе место после алкоголизма родителей (44%) и опережает такие, как падение нравственности (36%), рост бедности (31%) и пр.

Отсутствие папы (мамы) в семье не позволяет варьировать некоторые аспекты воспитательной модели, форм контроля родителей. Так, контроль с одной стороны выступает как метод принуждения, дисциплинарного воздействия (1), с другой – как побуждение к действию, мягкой коррекции поведения ребенка (2).

Результаты семейной социализации с применением разных вариантов родительского контроля показывают, что в первом случае форми- руется личность ребенка с низкой самооценкой, комплексом неполноценности, неуверенностью в себе, безволием, синдромом социального одиночества и низкой коммуникативностью. Во втором случае контроль формирует личность независимую, принимающую самостоятельные жизненные решения с высокой самооценкой, стремлением к достижениям, способностью к сотрудничеству, готовностью понять окружающий мир и успешно адаптироваться в нем.

С распадом семьи отношения внутри нее существенно изменяются. Так, отношения между членами разведенной семьи чаще определяются как «подорванные», «утраченные», «враждебные». При этом у мальчиков, переживших развод родителей, преобладают стенические реакции, направленные «вовне», чаще выражающиеся в разрушении и агрессии. У девочек наблюдается астеническая реакция, которая проявляется в рассеянности, замкнутости, плаксивости и пр. [5, с. 132]. В овдовевших семьях случившееся несчастье, наоборот, сближает ее членов, происходит переоценка личности каждого, вследствие этого наблюдается более бережное отношение друг к другу, хотя в некоторых случаях не исключены стенические и астенические реакции.

Многое в психическом развитии и личностном становлении ребенка зависит не только от наличия одного или двух родителей, но и от взаимоотношений между родителями и ребенком; от того, каких воспитательных позиций придерживаются родители при воспитании ребенка и всегда ли модель воспитания одного родителя совпадает с позицией другого [6].

Можно выделить семь наиболее распространенных ошибок, возникающих в процессе воспитания детей в неполной семье:

-

1. Гиперопека, когда ребенок и проблемы, связанные с ним, выдвигаются на первое место в системе жизненных ценностей и ориентаций (утрированные формы любви). Гиперопека является одной из форм деформации воспитания.

-

2. Отстраненность матери от собственно воспитательного процесса и чрезмерная ориентация на материальную заботу о ребенке. Стремясь не допустить снижения жизненных стандартов своих детей по сравнению с детьми из благополучных семей, мать берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, но из-за сверхзанятости, в свою очередь, не может уделять им достаточно времени и внимания. Впоследствии такой ребенок начинает требовать от матери все большего, но т.к. она уже не в состоянии выполнять возрастающие запросы, это становится причиной многочисленных конфликтов и переживаний.

-

3. Препятствия контактов ребенка с отцом, вплоть до настойчивого искоренения унаследованных от него качеств, что обусловлено неприязнью матери к бывшему мужу.

-

4. Двойственное отношение к ребенку, проявляющееся то в приступах чрезмерной любви, то во вспышках раздражения. Нередки также случаи, когда обиду на бывшего супруга, виновного в распаде семьи, женщина вымещает на своих детях, проявляя жестокость.

-

5. Стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на то, что у него нет отца. Мать становиться «домашним надзирателем». Ребенок либо становится пассивным, либо включается в жизнь уличных компаний.

-

6. Отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. Причины таких ситуаций могут быть разными, начиная от безответственности, избытка примитивных интересов, удовлетворению которых ребенок мешает, недоброжелательного отношения к ребенку и вплоть до крайних случаев: алкоголизма матери, беспорядочности в сексуальных отношениях, проституции и других форм асоциального поведения.

-

7. Обида, угнетенность и чувство собственной неполноценности, которые могут испыты-

- вать дети после развода родителей. Нередко дети винят себя в распаде семьи [3].

Таким образом, распад семьи может по-разному влиять на развитие детско-родительских отношений, тем самым создавать «особые» условия для дальнейшего воспитания, в том числе для реализации принципов воспитания. Это можно проследить через анализ отношений ребенка к «ушедшему родителю».

В разведенных семьях очень сильно противоречие между положительными и отрицательными оценками, чувствами, эмоциями по отношению к отсутствующему отцу (матери). Доминирование той или иной оценки будет зависеть в большой степени от родителя, который постоянно проживает с ребенком, от его благосклонности, от его желания и пр. Из сказанного можно сделать вывод, что взрослый, как правило, из-за собственных эгоистических мотивов навязывает свое оценочное суждение ребенку. А ребенок, стремясь осознать происходящее и принять информацию о случившемся от значимого другого (прежде всего матери), замыкается в себе, переживает, вступает в противоречие со взрослыми, конфликтует и пр. Не корректные действия взрослых нарушают один из основных принципов воспитания, т.е. они разрушают свой авторитет.

В овдовевшей семье наблюдается иная ситуация. В такой семье сохраняется память об усопшем родителе. Как правило, ребенок получает позитивную информацию о нем, тем самым формируется «светлый образ». Поэтому некоторые исследователи считают, что в такой семье сохраняется значительный воспитательный потенциал. Тем не менее этот образ не должен становиться чрезмерно ярким образцом для подражания, т.к. лишает ребенка возможности «идти своим путем».

Итак, авторитет в семье является необходимым элементом воспитания. Частые ссоры и конфликты родителей при детях снижают их авторитет в глазах ребенка, поэтому в разведенных семьях возможность использовать такой инструмент воспитания, как авторитет, значительно снижена по сравнению с овдовевшими семьями.

Следующий компонент воспитательного воздействия в семье – родительская поддержка ребенка. Понимание принципа родительской поддержки исходит из его цели: создание благоприятных условий для личностного развития ребенка (первичны интересы ребенка). Механизм поддержки – определение родителями интересов ребенка и создание условий для реализации этих интересов: помощь в преодолении проблем обучения, общения и познания окружающего мира. В то же время родители осуществляют и социальный контроль через санкции за соблюдением поведения ребенка в соответствии с социально одобряемыми нормами (первичны интересы общества).

Итак, если контроль регламентирует действия ребенка через формальные и неформальные санкции, то поддержка демонстрирует сердечность, теплоту и безусловное внутреннее принятие ребенка родителями. Эту ориентированность родителей можно проследить в большинстве семей, как полных, так и неполных, как в разведенных, так и в овдовевших.

К примеру, проведенный мониторинг по проблемам социализации детей-подростков (1994-2008 гг.) показал, что подростки используют родительскую поддержку в трудных для себя ситуациях далеко не всегда: мать выбирают для этой цели 65% подростков, а отца – 24% [1]. Это объясняется тем, что воспитательная стратегия отца – маскулинная, жесткая, малоподвижная, как правило, построена на достижениях. В то время как материнские стратегии воспитания претерпели весьма существенные изменения: так, если ранее материнская стратегия воспитания характеризовалась феминным типом взаимодействия с ребенком, наказаниями и негативной самооценкой взаимодействия, то в настоящее время – феминным типом взаимодействия с ребенком, но при этом поощрением и позитивным самоощущением во взаимодействии с ребенком [2]. И здесь содержатся большие резервы для совершенствования процесса семейной социализации детей.

Таким образом, низкий уровень социальной активности, склонность к девиантному поведению, нарушение полоролевой идентификации, материально-бытовые проблемы, совмещение профессиональной и родительской ролей, что при режиме полной занятости существенно снижает время, которое могло бы быть использовано матерью для совместного времяпрепровождения с ребенком, минимизируя, таким образом, воспитательное внимание матери, – характерны для всех категорий неполных семей, поэтому структурная деформация семьи не позволяет в полной мере и качественно осуществлять процесс как первичной социализации и контроля над ним, так и воспитания.

Эмпирической основой являются данные со-циологическихого исследования, проведенного автором в 2008 г. методом формализованного интервью в г. Улан-Удэ, направленного на выявление особенностей социализации детей из неполных семей. Было опрошено 46 женщин, не состоящих в браке (на момент опроса), имеющих детей: 32 – разведенные, 14 – овдовевшие. Из общего числа 17 матерей имеют одного ребенка, 21 – двоих детей и 8 – троих. По возрасту распределение респондентов следующее: 13 человек в возрасте 20-25 лет; 10 – 26-30 лет; 23 – 31-35 лет.

Большинство опрошенных женщин вступило в брак относительно рано, так, в возрасте 16-19 лет вышли замуж 18, в 20-24 года – 23, в 25-29 лет – 5 опрошенных. Наибольшее количество разводов приходится на женщин, вышедших замуж в возрасте 16-24 года. Из числа опрошенных респондентов 9 состояли в браке менее одного года, 12 женщин – 1-3 года, 19 матерей – 46 лет и 6 – более 10 лет. По социальному статусу 15% – безработные; 39% – представители интеллигенции; 26% – работники сферы торговли; 16% – рабочие.

Основу воспитания детей, по мнению опрошенных матерей, составляют прежде всего развитие умения преодолевать трудности, а также поощрение самостоятельности. Этой основы придерживаются в настоящее время большинство российских семей. Основанием для этого являются экономические факторы существования семьи и социокультурные требования времени. В неполной семье в выполнение хозяйственнобытовой функции включены взрослые (мать) и дети. Включение ребенка в домашний труд (трудовое воспитание) способствует формированию и развитию навыков самостоятельности, чувства ответственности, умение преодолевать трудности и т.д. В этом случае ребенок находится под родительским контролем и в меру опекаем. Но с другой стороны, в условиях растущей однодетности семьи опека над ним становится чрезмерной. На вопрос «Считаете ли Вы, что чрезмерно опекаете своих детей» 14 женщин ответили положительно («да»), 29 ответили, что «нет», и трое затруднились ответить. На вопрос «Помогает ли Вам ребенок (дети) заниматься уборкой, выполнять мелкие обязанности по дому?» 9 женщин ответили, что их дети помогают по дому, и с большим удовольствием; 37 – дети могут помочь, если их попросить об этом. Данное распределение свидетельствует о том, что излишняя опека, родительский контроль над ребенком мешает ему развивать самостоятельность, способность самому принимать решения, лишает его инициативности. Такая ошибка, возникающая в процессе воспитания детей, как гиперопека, имеет место на сегодняшний день не только в неполных семьях, но и в полной однодетной семье.

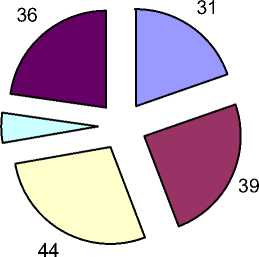

Распад семьи не может пройти незамеченным ни для одного члена семьи, особенно для ребенка. Половина женщин, принявших участие в опросе (25 человек), отметила, что дети после распада семьи изменились: у них появились фобии (особенно осиротевшие дети), они стали замкнутыми, испытывали психологическое напряжение. В этих условиях изменяются отношения между матерью и ребенком. Нередко они становятся конфликтными, возникает обоюдное непонимание, начинаются длительные конфронтации и поиски виноватых. В этом случае воспитание строится не на договоренности и доброжелательности, а на игнорировании ребенка, его потребностей, в крайних случаях на угрозах (диаграмма 2). Основываясь на данных ниже приведенной диаграммы, можно сделать вывод, что с распадом семьи большинство детей лишаются привычной формы родительской поддержки.

аграмма 2

Оценка взаимоотношений матери и ребенка из неполной семьи респондентов затруднились

ответить; 14%

респондентов ответили, что отношение к маме не изменилось; 20%

респондентов ответили, что отношение проявилось в

виде

игнорирования воспитания и

угрозах суицида; 50%

Все опрошенные женщины, пережившие развод, отметили, что распад семьи проходил на глазах у детей, сопровождался частыми конфликтами и выяснением отношений. Это время для ребенка связано с утратой прежнего авторитета и поиском нового. Поэтому очень важно сохранять спокойные дружественные отношения внутри семьи, по возможности не прерывать отношения отца и ребенка, поскольку необходимо время адаптироваться и матери, и ребенку к новым условиям. По данным опроса, лишь шесть разведенных женщин стремятся свести контакты ребенка (детей) с отцом к минимуму («они вообще не общаются»). Причиной развода явилось пьянство мужа. Остальные 16 матерей высказали намерение общаться с бывшим мужем ради ребенка (детей). Причиной расторжения брака послужило несовпадение характеров. При этом периодичность встречи отца с ребенком распределилась следующим образом: каждую неделю встречаются – в двух семьях; один-два раза в месяц – в 11-ти; два-три раза в год – в 3-х.

Иная ситуация складывается в овдовевших семьях. Отсутствие отца вызывает у ребенка массу вопросов. На вопрос «Как Вы объяснили ребенку (детям) уход из жизни отца?» трое женщин ответили, что «рассказали правду»; остальные (11 респондентов) ответили: «стремлюсь не затрагивать эту тему» и «не было необходимости объяснять». При этом 6 из овдовев- ших женщин достаточно часто говорят с ребенком (детьми) об отце; 5 – «рассказываю, когда дети просят рассказывать о папе»; 3 – «вообще не касаюсь данной темы в беседах (авт. с детьми)». Беседуя об отце, все опрошенные отметили, что они поддерживают его образ и обращаются к нему в воспитательных целях.

Таким образом, отсутствие отца в семье порождает множество трудностей: с одной стороны, одни стремятся уйти от него, другие продолжают искать в нем поддержку; с другой – одни разрушают его образ, а другие стремятся сохранить. И хотя больше половины женщин считает, что их дети не испытывают чувства неуверенности, подавленности в отношениях со сверстниками из-за отсутствия отца, остается немалая доля тех, кто не может об этом сказать с уверенностью, поэтому роль отца в воспитании детей нельзя переоценить, как и роль матери.

Проблема воспитания детей с соблюдением основных принципов – родительский контроль, поддержка и авторитет – актуальна на сегодня для всех неполных семей, к какой бы социальной группе они не относились. Отсутствие отца рядом с ребенком, мужа в семье влечет за собой нарушение в функционировании семьи. В осиротевших и овдовевших семьях основа проблемы одна – воспитанием детей занимается один родитель, но в зависимости от причины распада семьи существуют разные модели воспитания и типичные ошибки, возникающие в процессе воспитания.

Изучение изменений, происходящих в родительских стратегиях взаимодействия с детьми, дает возможность сформировать более целостную картину об особенностях воспитания детей в неполных семьях, подойти иначе к пониманию семейного воспитания и позволит разработать новые технологии по укреплению семьи.