Особенности возделывания сортов озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения Ростовской области

Автор: Кувшинова Елена Константиновна, Гордеева Юлия Валерьевна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Сельское хозяйство

Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.

Бесплатный доступ

В условиях южной зоны Ростовской области на черноземе обыкновенном изучено влияние различных технологий возделывания озимой мягкой и твердой пшеницы по предшественнику черный пар. Исследованиями установлено, что под влиянием технологий, различающихся уровнем минерального питания и защитой растений во время вегетации, изменяются темпы накопления надземной воздушно-сухой массы растений, содержание в ней основных элементов питания, коэффициент водопотребления и урожайность зерна. The influence of various technologies of soft and hard winter wheat cultivation after the predecessor black steam was studied in the conditions of the Rostov region southern part. It was revealed that under influence of various technologies different in the mineral nutrition level and plant defense during vegetation, time of over ground airy-dry plant mass accumulation, main nutritious elements content in it, water consumption coefficient and grain yield are changeable.

Озимая пшеница, технология возделывания, сорт, урожайность, надземная масса, элементы питания

Короткий адрес: https://sciup.org/140204301

IDR: 140204301

Текст научной статьи Особенности возделывания сортов озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения Ростовской области

Поиск новых технологических решений, обеспечивающих эффективность земледелия и стабилизацию зернового производства сегодня особенно актуален, так как осуществляется в направлении уменьшения затрат [ 1,2].

В современных условиях решение проблемы повышения урожайности и качества зерна, в том числе озимой пшеницы, определяется подбором элементов технологий, которых в агрономической практике по степени интенсификации используют 3-4 типа [3, 4, 5, 6].

Выоор технологии зависит от наличия необходимых материально-технических ресурсов, при недостатке которых планировать применение высокоинтенсивных технологий бессмысленно, так отсутствие даже одного из необходимых ресурсов ведет к снижению ее эффективности. При ограниченном количестве материальных ресурсов нельзя отказываться и от экстенсивных технологий, так как на плодородных почвах при нормальных погодных условиях и своевременном качественном проведении всех агроприемов зерновые культуры способны давать урожайность зерна не менее 3 т/га, а в Северо-Кавказском регионе - ещё больше [7].

В зоне недостаточного увлажнения, размещение озимых по чистому пару позволяет свести к минимуму негативное воздействие засухи и стабилизировать производство зерна [8].

В связи с тем, что производство зерна пшеницы высокого качества в необходимом количестве является мощным звеном в экономике региона и одним из важнейших факторов её стабильности, решение этой проблемы может быть достигнуто внедрением в производство не только новых сортов, но и совершенствованием существующих технологий возделывания. Поэтому исследования, направленные на повышение продуктивности озимой пшеницы по предшественнику черный пар, в зависимости от технологии возделывания являются весьма актуальными и послужили основой для данной работы.

Целью исследований являлось изучение влияния различных технологий возделывания ОЗИМОЙ пшеницы на динамику накопления надземной воздушно-сухой массы, содержание в ней основных элементов питания, водопотребление и урожайность.

Методика исследований. Опыты проводили по методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [9]. Площадь учетной делянки 112 м". повторность четырехкратная. Предшественник - пар чёрный.

В основу наших исследований были положены 4 уровня технологий возделывания согласно классификации, предложенной академиком В.И. Кирюшиным [10]:

-

1. Экстенсивная технология (контроль), основанная на использовании естественного плодородия почвы.

-

2. Нормальная технология, обеспеченная удобрениями и пестицидами в том объеме, который позволяет получать среднюю урожайность озимой пшеницы для данной зоны.

-

3. Интенсивная технология, рассчитанная на получение планируемой урожай

-

4. Биологизированная технология осуществлялась без применения минеральных удобрений и предусмат-ривала применение нового органо-минерального удобрения и регулятора роста «Агровит-Кор».

ности зерна, особенностью которой являлась оптимизация минерального питания по фазам роста и развития озимой пшеницы и интегрированная система защиты растений.

Технологии различались уровнем минерального питания, применением регуляторов роста и уходными мероприятиями. Посев озимой пшеницы выполняли сеялкой СЗ-5,4 в сроки, рекомендованные для южной зоны Ростовской области. Норма посева 4,5 млн всхожих семян на 1 га.

Учет урожая проводили прямым ком-байнированием при достижении полной спелости зерна малогабаритным комбайном «Terri on-2010». Собранный урожай сразу взвешивали в поле и приводили к 100% чистоте и 14% влажности. Исследования проводили полевыми и лабораторными методами с использованием рекомендуемых методик и ГОСТов.

Объектами исследований являлись два сорта: Юмпа - озимая мягкая пшеница (КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко) и Аксинит - озимая твердая пшеница (ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко).

Результаты исследований

Накопление надземной массы во время вегетации и продуктивность озимых культур находится в определенной взаимосвязи, и при благоприятных условиях произрастания урожайность зерна зависит от урожая зеленой массы.

Наблюдения за динамикой накопления надземной массы растениями озимой пшеницы показали значительное влияние технологии возделывания, сортовых особенностей и фазы развития растений. Данные этих исследований представлены в таблице 1, которая свидетельствует, что накопление надземной массы растениями озимой пшеницы продолжалось до полной спелости. Установлено, что разница в надземной воздушно-сух ой массе между вариантами опыта наблюдалась уже в фазе весеннего кущения.

Таблица 1 - Динамика накопления надземной воздушно-сухой массы растениями озимой пшеницы в зависимости от технологии возделывания, г/м2 (2010-2012 гг.)

|

Технология |

Фаза развития |

|||

|

весеннее кущение |

выход в трубку |

колошение |

полная спелость |

|

|

сорт Юмпа |

||||

|

Экстенсивная |

164 |

281 |

714 |

1338 |

|

Нормальная |

191 |

285 |

745 |

1477 |

|

Интенсивная |

205 |

405 |

857 |

1563 |

|

Биологизированная |

178 |

308 |

710 |

1353 |

|

сорт Аксинит |

||||

|

Экстенсивная |

150 |

252 |

606 |

1277 |

|

Нормальная |

171 |

283 |

669 |

1452 |

|

Интенсивная |

181 |

325 |

791 |

1575 |

|

Биологизированная |

162 |

283 |

634 |

1415 |

К фазам выхода растений в трубку и колошения вегетативная масса увеличивалась, и разница между технологиями продолжала возрастать (рисунок 1).

Рисунок I - Влияние технологии возделывания на стеблестой озимой пшеницы, 2011 г.

Так, в среднем за 2010-2012 годы вес надземной воздушно-сухой массы по сорту Юмпа в эту фазу был наибольшим в варианте интенсивной технологии возделывания (205 г/м2). Аналогичные данные были получены по сорту Аксинит (181 г/м2).К фазе полной спелости надземная воздушно-сухая масса, по сравнению с фазой кущения, увеличилась почти в 8-9 раз и достигла максимальных значений. Самые высокие показатели получены в варианте интенсивной технологии: у сорта Юмпа -1563 г/м2 и у сорта Аксинит - 1575 г/м2, а минимальные - при экстенсивной техноло гии - 1338 г/м2 и 1277 г/м2 соответственно.

Между накоплением надземной воздушно-сухой массы и урожайностью озимой пшеницы установлена корреляционная связь: в фазу кущения г = +0,б7±0,32; в фазу колошения г = +0,88±0,16, т.е. наиболее высокой она была в поздние фазы развития растений.

Превращение солнечной энергии в органическое вещество является основой жизни на земле и происходит благодаря растениям в процессе фотосинтеза. Хлорофилл непосредственно участвует в процессе фотосинтеза и является важным показа- телем физиологического состояния растений, его содержание в листьях озимой пшеницы тесно связано с возможной урожайностью этой культуры и азотным питанием растений [11].

Основываясь на этих наблюдениях, компания «Гидро» (Япония) создала прибор N-тестер, с помощью которого можно определить возможную урожайность, а также потребность растений в азоте. Чем выше показания прибора, тем больше хлорофилла, а следовательно, и выше обеспеченность растений азотом. Экспресс- диагностику листьев проводили в поле на вегетирующих растениях в разные фазы развития. Измерения снимали со средней части верхнего флагового листа.

Целью этой диагностики являлось определение содержания хлорофилла в листьях озимой пшеницы (в условных единицах прибора) и выявление зависимости между показаниями прибора и химическим определением содержания азота.

Данные экспресс-диагностики на примере сорта Юмпа представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Показания прибора N-тестер в зависимости от фазы развития и технологии возделывания озимой пшеницы, у. ед. прибора (2010-2012 гг.)

|

Технология |

Фаза развития |

||

|

весеннее кущение |

выход в трубку |

колошение |

|

|

Вспашка |

|||

|

Экстенсивная |

625 |

649 |

713 |

|

Нормальная |

650 |

644 |

732 |

|

Интенсивная |

649 |

632 |

714 |

|

Биологизированная |

626 |

639 |

705 |

|

Комбинированная обработка |

|||

|

Экстенсивная |

632 |

664 |

734 |

|

Нормальная |

650 |

672 |

724 |

|

Интенсивная |

671 |

678 |

758 |

|

Биологизированная |

647 |

659 |

712 |

|

Поверхностная обработка |

|||

|

Экстенсивная |

643 |

652 |

734 |

|

Нормальная |

638 |

631 |

736 |

|

Интенсивная |

650 |

652 |

713 |

|

Биологизированная |

652 |

626 |

652 |

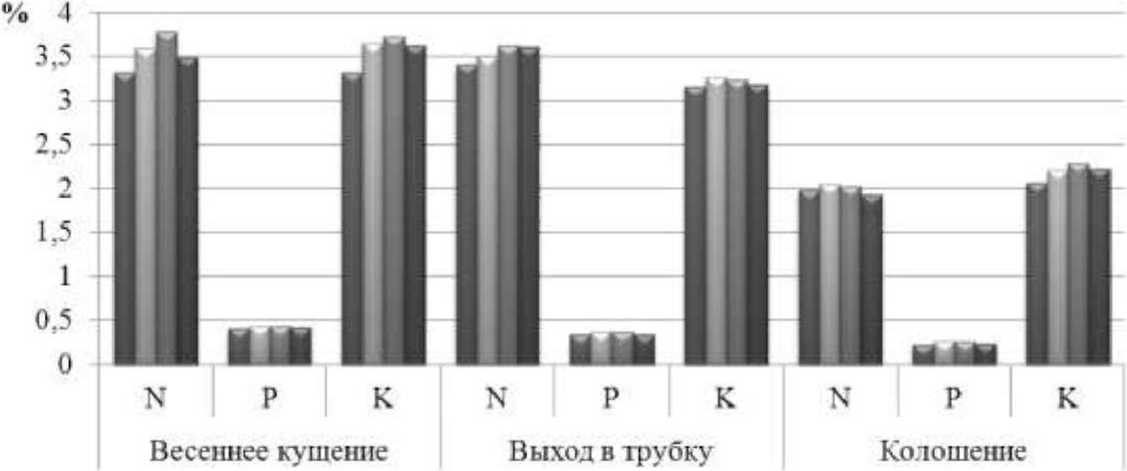

В большинстве случаев наибольшие показания прибора N-тестер отмечены на удобренных вариантах. Это свидетельствует о прямой зависимости уровня урожайности от содержания хлорофилла в листьях озимой пшеницы и в производственных условиях может быть использовано при корректировке азотного питания [12, 13].В годы исследований были проведены наблюдения за накоплением основных элементов питания в растениях озимой пшеницы в различные фазы вегетации, а также их содержание в зерне. Установлено, что их содержание в растениях по фазам развития изменялось. В 2010 и 2011 гг. содержание общего азота наибольшим было отмечено в фазе выхода в трубку (2,99-3,26 и 3,91-4,83%), а к фазе колошения оно снизилось на 30,4-31,0% и 63,4-63,8% соответственно годам. В 2012 году максимальная концентрация азота была отмечена в фазе весеннего кущения 3,96—5,13, которая к колошению снизилась на 44,7-53,4%, что связано с увеличением надземной массы растений и так называемым «ростовым разбавлением». В среднем за три года в разрезе изучаемых технологий повышенным содержанием азота отличалась интенсивная технология возделывания: в фазе весеннего кущения - 3,79, выхода в трубку - 3,62, в колошение - 2,03%.

■ Биолопгзированная

■ Экстенсивная и Нормальная ы Интенсивная

Рисунок 2 - Влияние технологии возделывания на содержание питательных элементов в растениях, % (2010-2012 гг.)

Для фосфора и калия установлена тенденция постепенного снижения их содержания по мере роста и развития растений. Так, в среднем за три года по интенсивной технологии содержание фосфора снизилось от 0,44 до 0,26%, а калия от 3,73 до 2,29%, по другим технологиям возделывания такая закономерность сохранялась (рисунок 2).

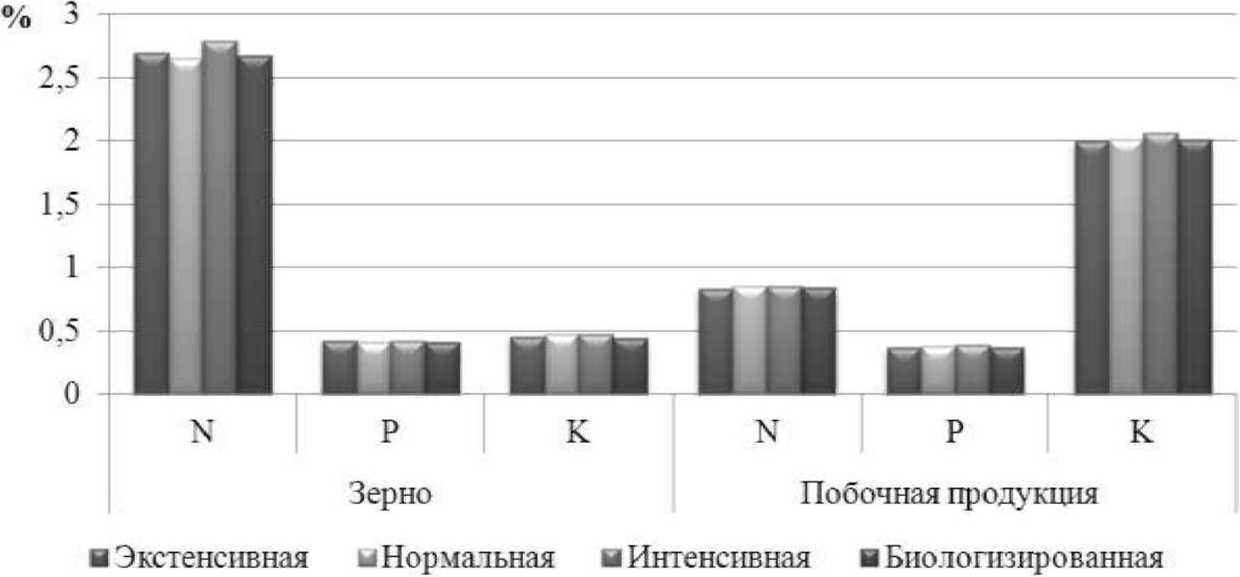

Таким образом, с усилением нарастания надземной массы растений, содержание N, Р и К снижалось. К фазе полной спелости установлены количественные изменения содержания этих элементов в зерне и соломе. В среднем за три года исследований в зерне озимой пшеницы Юмпа содержание азота составило 2,65-2,79%, фосфора - 0,41-0,42% и калия 0,44-0,47%, а в побочной продукции соответственно указанным элементам 0,83-0,85; 0,37-0,39 и 2,00-2,06%, что подтверждает перераспределение азота и фосфора из листьев в зерно, а калия в побочную продукцию (рисунок 3).

Рисунок 3 - Влияние технологии возделывания на содержание питательных элементов в зерне и побочной продукции, % (2010-2012 гг.)

Сравнительный анализ экспресс-диагностики и химического анализа растений озимой пшеницы выявил слабую зависимость (г = 0,35±0,10) между этими методами и свидетельствует о том, что они могут дополнять друг друга.

Для выявления сортовых различий по изучаемым технологиям нами был проведен сравнительный анализ урожайности зерна, который свидетельствует о более высокой продуктивности сорта Юмпа (5,88 т/га) по сравнению с сортом Аксинит (4,87 т/га) (таблица 3). Это обусловлено тем, что сорта твердой пшеницы более требовательны к влаге и менее мо роз озимостойки, чем сорта мягкой озимой пшеницы.

Если сравнивать уровень урожайности изучаемых сортов в среднем по каждой изучаемой технологии, то заметим преимущество сорта озимой пшеницы Юмпа (5,25-6,49 т/га) по сравнению с сортом Аксинит (4,1 1-5,57 т/га).

В среднем за три года максимальные прибавки урожайности были получены при интенсивной технологии возделывания в сравнении с экстенсивной. Так, прибавка урожайности у сорта Юмпа по интенсивной технологии составила — 1,24 т/га; у сорта Аксинит - 1,46 т/га.

Таблица 3 - Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от технологии возделывания, т/га (2010-2012 гг.)

|

Технология |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

Среднее |

± к экстенсивной технологии |

|

сорт Юмпа |

|||||

|

Экстенсивная |

5,46 |

5,48 |

4,80 |

5,25 |

- |

|

Нормальная |

6,30 |

5,65 |

5,43 |

5,79 |

0,54 |

|

Интенсивная |

7,06 |

5,98 |

6,41 |

6,49 |

1,24 |

|

Биологизированная |

6,44 |

5,64 |

5,93 |

6,00 |

0,75 |

|

Средняя по сорту |

6,32 |

5,69 |

5,64 |

5,88 |

- |

|

сорт Аксинит |

|||||

|

Экстенсивная |

5,69 |

3,18 |

3,46 |

4,11 |

- |

|

Нормальная |

6,36 |

3,91 |

4,00 |

4,76 |

0,65 |

|

Интенсивная |

7,27 |

4,45 |

4,98 |

5,57 |

1,46 |

|

Биологизированная |

6,50 |

4,04 |

4,58 |

5,04 |

0,93 |

|

Средняя по сорту |

6,45 |

3,90 |

4,26 |

4,87 |

- |

Если сравнивать уровень урожайности изучаемых сортов в среднем по каждой изучаемой технологии, то заметим преимущество сорта озимой пшеницы Юмпа (5,25-6,49 т/га) по сравнению с сортом Аксинит (4,1 1-5,57 т/га).

В среднем за три года максимальные прибавки урожайности были получены при интенсивной технологии возделывания в сравнении с экстенсивной. Так, прибавка урожайности у сорта Юмпа по интенсивной технологии составила 1,24 т/га; у сорта Аксинит 1,46 т/га.

В зависимости от технологии возделывания было установлено водопотребле-ние озимой пшеницы на примере сорта

Юмпа. Ежегодно определяли запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы до и после вегетации и с учетом выпадавших осадков установили общий расход влаги, который в среднем за три года составил 388,5—397,3 мм (таблица 4).

Самый низкий общий расход влаги (315,0-346,4 мм) был отмечен в 2010-2011 году, что повлияло и на коэффициент во-допотребления озимой пшеницы (567-612 м3/т), а самый высокий в 2011—2012 сельскохозяйственном году, когда на формирование 1 т зерна и соответствующего количества побочной продукции растения расходовали от 592 до 844 м3 воды.

Таблица 4 - Водопотребление озимой пшеницы в зависимости от технологии возделывания (2010-2012 гг.)

|

Технология |

Запас продуктивной влаги, мм |

Осадки за вегетацион-ный период, мм |

Общий расход влаги, мм |

Урожай-жай-ность, т/га |

К^Л м3/т |

|

|

всходы |

полная спелость |

|||||

|

Экстенсивная |

135,3 |

42,8 |

439,8 |

388,5 |

5,41 |

721 |

|

Нормальная |

151,1 |

50,0 |

439,8 |

393,2 |

6,03 |

652 |

|

Интенсивная |

149,9 |

49,5 |

439,8 |

392,9 |

6,74 |

582 |

|

Биологизирован ная |

151,1 |

45,9 |

439,8 |

397,3 |

6,20 |

638 |

* Коэффициент водопотребления

Установлено, что на формирование I т зерна и соответствующего количества побочной продукции, пшеничные растения в среднем расходовали 582-721 м3 воды. Наименьший коэффициент водопотребления был получен в варианте с интенсивной технологией возделывания (582 м3/т), что свидетельствует об экономном ее расходовании, а самый высокий -721 м3/т по экстенсивной технологии. Разница между изучаемыми технологиями по сравнению с экстенсивной составила 69-139 м3/т. Эта разница составляет почти 20% в пользу интенсивной технологии и свидетельствует о том, что уровень интенсификации способствует получению не только высокой урожайности, но и снижению коэффициента водопотребления.

Таким образом, применение интенсивной технологии в условиях недостаточного увлажнения Ростовской области на черноземе обыкновенном при возделывании озимой пшеницы по предшественнику черный пар является более перспективной по сравнению с другими технологиями, так как обеспеч и вает высокие показател и накопления надземной массы растениями, получение максимальных прибавок урожайности зерна (0,54-1,24 и 0,65-1,46 т/га) и более экономный расход влаги.

Список литературы Особенности возделывания сортов озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения Ростовской области

- Кузыченко, Ю.А. Внедрение минимальной обработки почвы на Ставрополье/Ю.А. Кузыченко, Н.А. Квасов, А.И. Хрипунов//Земледелие. -2010. -№ 1. -С. 21-23.

- Кузыченко, Ю.А. Оптимизация выбора орудий для основной обработки черноземных почв/Ю. А. Кузыченко//Земледелие. -2010. -№ 2. -С. 28-30.

- Каргин, И.Ф. Адаптивная технология возделывания зерновых культур/И.Ф. Каргин, А.П. Еряшев, М.Н. Чаткин, В.И. Каргин. -Саранск, 2010. -236 с.

- Черкасов, Г.Н. Технологии возделывания зерновых культур: состояние вопроса и перспективы применения/Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий». К 100-летию Ульяновского НИИСХ. -Ульяновск, 2010.

- Зеленский, Н.А. Влияние элементов технологии выращивания на урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы/Н.А. Зеленский, М.И. Текиева//Научный журнал. -КубГАУ, 2012. -№ 78.

- Kucerova J. Some correlations between parameters of winter wheat technological guality//ActaVniv. Agr. Silvicult. Mende-lianaeBrunensis. -2006. -Vol. 54, №1. -P. 23-29.

- Пыхтин, И.Г. Продуктивность зерновых культур в зависимости от интенсивности технологий/И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев//Земледелие. -2012. -№ 8. -С. 21-23.

- Цыганков, В.И. Научные основы совершенствования элементов технологии возделывания озимой пшеницы в северной зоне Краснодарского края/Под редакцией П.П. Васюкова. -Краснодар, 2009. -408 с.

- Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. -Москва, 1989. -Вып. 2. -250 с.

- Кирюшин, В.И. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий/Под редакцией академика РАСХН В.И. Кирюшина, академика РАСХН А.Л. Иванова. Методическое руководство. -Москва: ФГНУ "Росинформагротех", 2005. -784 с.

- Patel J.R. Preliminary N, Pand K diagnostic norms for wheat(Triticum aestivum) using DRIS/J.R.Patel, Z.N. Patel//Gujarat Agr.unit.Res.J. -1998 -23. -№ 2. -P. 9-16.

- Soon, J.K. Eight years of crop rotation and tillage effects on crop production and N-fertiliser use/J.K. Soon, Y.W/Clayton//Can J. Soil Sci. 2002. -V. 82, № 2. -P.165-172.

- Marschner H. Mineral nutrition of higher plants/H. Marschner. -London Acad. press,1997 -889 p.