Особенности возрастных изменений кожных покровов у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях

Бесплатный доступ

Работа затрагивает вопрос длительного влияния (более 50 лет) малых доз радиации на состояние кожных покровов. Изучена роль длительно поступающих радионуклидов во внутренние среды организма на развитие возрастных изменений кожных покровов у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях. Обследовано 355 коренных жителей Кыргызстана. Из них 62 (17,5%) человека были выведены из исследования согласно критериям исключения. Выборка составила 293 человека. Основная группа - 75 человек, из них 45 (60%) женщин и 30 (40%) мужчин, средний возраст 38,7±14,7 (95% ДИ 35,3-42,1) лет. Группа контроля - 218 человек, из них 99 (45,4%) мужчин и 119 (54,6%) женщин. Возрастной диапазон от 17 до 77 лет. Клинические исследования проведены по общепринятой методике. Дифференциальную диагностику новообразований кожи проводили с помощью дерматоскопа Heine Delta 20 (К-256.27.376, Heine Optotechnik, Германия). Статистический анализ выполнен с использованием PASW Statistics 21.0 (SPSS Inc., IBM, Чикаго, США). Для оценки эффекта фактора риска рассчитывали атрибутивный риск, отношение рисков и индекс потенциального вреда (NNT), для каждой переменной рассчитан 95% доверительный интервал. Статистический анализ клинико-эпидемиологических данных позволил выделить ряд геронтологических признаков для оценки влияния фактора риска на возрастные изменения кожных покровов. Добавочный риск возникновения возрастных изменений кожи варьирует от 37%±2,82% (95% ДИ 31,5-42,5%) до 63,2±2,81 (95% ДИ 57,7-68,7%) по сравнению с контрольной группой. Степень чувствительности геронтологических стигм к фактору риска различна. При этом относительный вклад фактора риска можно оценить по выраженности частоты встречаемости геронтологических признаков у лиц, проживающих в зоне захоронения радиоактивных отходов, по сравнению с жителями условно «чистых» зон проживания.

Радионуклиды, внутреннее облучение, кожа человека, кожные покровы, стигмы возрастных изменений кожи, старение организма, старение кожи, урановые хвостохранилища, болезни кожи, диагностика новообразований кожи, дерматоскопия, атрибутивный риск, отношение рисков, nnt

Короткий адрес: https://sciup.org/170194026

IDR: 170194026 | УДК: 615.5-504.055]:546.791

Текст научной статьи Особенности возрастных изменений кожных покровов у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях

Загрязнение окружающей среды радионуклидами во многом связано с развитием атомной энергетики, испытанием ядерного оружия, захоронением отходов переработки радиоактивных веществ и авариями на АЭС. В связи с этим актуальным является изучение влияния малых доз радиации и радиационно-индуцированных эффектов вследствие внутреннего облучения [1]. Во внутренние среды организма человека радионуклиды проникают через техногенные отходы с водой, пищей, а также вдыханием аэрозолей [2].

Большой вклад в загрязнение окружающей среды вносит обеднённый уран (DU), полученный в результате обработки природного урана [3]. Обсуждаются биологические эффекты внутреннего α-облучения [4] и токсичность DU [5]. Клинические эффекты воздействия DU проявляются неврологической симптоматикой, иммунотоксичностью, эмбриотоксичностью [6], нефро- и гепатотоксичностью [7]. Эпидемиологические и экспериментальные исследования также подтверждают повышенный риск новообразований [8, 9]. На территории Кыргызстана более 60 лет

располагаются 49 хвостохранилищ и 80 отвалов горных пород, содержащих 70 млн м3 отходов уранового производства [10]. Практически все урановые хвостохранилища находятся высоко в горах, над населёнными пунктами. Благодаря горным рекам и селевым потокам происходит загрязнение прилегающей территории [11].

Комплексные исследования техногенных зон Кыргызстана, проведённые в рамках МНТЦ KR-766 по содержанию радионуклидов в воде, почве, мясе крупного и мелкого рогатого скота, доказывают поступление радионуклидов в организм человека по пищевым цепям и с вдыхаемым воздухом [10, 12].

Известно, что старческие ангиомы (SA) или пятна Кэмпбелла де Моргана, себорейный (сенильный) кератоз (SK), мягкие фибромы (акрохордон) (Ach) наиболее часто встречаются у лиц пожилого возраста, являясь кожными признаками старения организма человека [13]. К критериям старения относят седину (EGH) и диагональную складку мочки уха (DELC) [14].

Геронтологические изменения кожных покровов не всегда носят локальный характер. Так, диагональная складка мочки уха – предиктор сердечно-сосудистых заболеваний [15]. Ряд исследователей доказали, что множественное появление на кожных покровах себорейного кератоза и сенильных ангиом связано с онкологическими заболеваниями внутренних органов [16, 17]. Причём их появление возникает задолго до диагностирования онкологического процесса [14]. В этой связи, описанные признаки отражают изменения кожных покровов в результате развития эндогенных патологических процессов и могут являться геронтологическими стигмами возрастных изменений кожи и предикторами патологического изучения внутренней среды организма человека.

Цель исследования – изучить роль длительно поступающих радионуклидов во внутренние среды организма в развитии возрастных изменений кожных покровов у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях.

Задачи исследования: 1) определить частоту встречаемости стигм возрастных изменений кожи у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ и в группе сравнения; 2) оценить наличие возможной связи между фактором риска и возрастными изменениями кожи у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ; 3) определить силу связи между исследуемыми переменными и фактором риска у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ; 4) рассчитать показатели вероятности развития неблагоприятного исхода по исследуемым переменным в группе риска.

Материалы и методы исследования

Проведено кросс-секционное исследование коренных жителей Кыргызстана. Обследуемые разделены на группы по принципу проживания. Группа риска – лица, проживающие вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях; группа сравнения – лица, проживающие в районах, свободных от радионуклидов. Для анализа клинико-эпидемиологических исследований проводилось заполнение специально разработанной карты на основании информации, полученной в ходе изучения амбулаторных карт, клинического и инструментального методов исследования кожных покровов выделенных групп.

Клинические исследования проведены по общепринятой методике. Дифференциальная диагностика новообразований кожи проводилась с помощью дерматоскопа Heine Delta 20 (К-256.27.376, Heine Optotechnik, Германия). Панорамные снимки кожных покровов выполнены в стандартных условиях.

Сбор данных и использование переменных. Все исследуемые подписали информированное согласие на участие в исследовании, во время которого были сохранены все этические нормы и принципы конфиденциальности в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации с поправками 2000 г. «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека». Исследуемые лица прошли стандартизированное интервью со специалистом, медицинский осмотр кожных покровов, эпилюминесцентную микроскопию (дерматоскопию) новообразований кожи.

Статистический анализ. Статистический анализ проведён с использованием PASW Statistics 21.0 (SPSS Inc., IBM, Чикаго, США). Описательная статистика представлена в виде среднего, стандартного отклонения (SD) и стандартной ошибки (SE). Статистическая значимость переменных определялась с помощью теста Pearson's chi-squared. Все тесты двусторонние, а p<0,05 считалось статистически значимым. Коэффициент сопряжённости phi Cramer’s V использовали для оценки связи номинальных данных, где значение меняется между 0 и 1, причём 0 означает отсутствие связи между переменными строки и столбца, а значение, близкое к 1, – высокую степень связи между этими переменными. Для оценки эффекта воздействия фактора риска рассчитывался атрибутивный риск (АтР), отношение рисков (RR) и индекс потенциального вреда (NNT) для каждой переменной. Для всех переменных рассчитан 95% доверительный интервал (95% ДИ). Статистическая значимость определена с помощью теста Кокрана-Мантеля-Хенцеля, где p<0,05 считалось статистически значимым.

Результаты и обсуждение

Обследовано 355 коренных жителей Кыргызстана. Из них 62 (17,5%) человек были выведены из исследования согласно критериям исключения (табл. 1).

Таблица 1

Критерии исключения

|

Группы исключения (в анамнезе в течение последних 18 мес.) |

Количество человек |

|

|

абс. |

% |

|

|

Хр. заболевания почек |

6 |

9,7 |

|

Хр. заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря |

11 |

17,7 |

|

Злокачественные опухолевые заболевания |

6 |

9,7 |

|

Сердечно-сосудистые и неврологические заболевания |

9 |

12,9 |

|

Сахарный диабет и заболевания щитовидной железы I и II типы |

10 |

16,6 |

|

Бронхиальная астма, ХОБЛ |

5 |

8,0 |

|

Хр. кожные заболевания |

5 |

8,0 |

|

Другие (стаж работы по вредности, проживание на данной территории |

10 |

16,6 |

|

менее 15 лет) |

||

|

Всего (количество лиц, исключенных из исследования) |

62 |

100 |

В табл. 1 приведены факторы исключения, которые потенциально могли повлиять на результаты исследования.

В табл. 2 представлена описательная статистика обследуемых групп. Выборка составила 293 человека: группа риска – 75 человек (25,6%), группа сравнения – 218 (74,4%) человек. В группе риска 45 (60%) женщин и 30 (40%) мужчин, средний возраст 38,7±14,7 (95% ДИ 35,3-42,1) лет, возрастной диапазон от 17 до 75 лет. В группе сравнения 99 (45,4%) мужчин и 119 (54,6%) женщин, средний возраст 38,0±15,4 (95% ДИ 36,0-41,1) лет, возрастной диапазон от 17 до 77 лет. Лица до 18 лет составили 15% от общей выборки – 44 человека (20 женщин и 24 мужчины). В возрастной диапазон 19-44 вошло 144 человека (49%), из них 92 женщины и 52 мужчин. В группе от 45 до 59 лет – 62 человека (21,2%), из них 25 женщин и 37 мужчин. В возрасте от 60 до 74 – 25 человек (16 женщин и 9 мужчин); возраст 75 и старше – 16 человек (8 женщин и 8 мужчин). Таким образом, выборка репрезентативна, так как учитывает пол и все возрастные категории обследуемых в представленном диапазоне.

Таблица 2 Описательная статистика обследуемых групп (N=293)

|

Описательная статистика |

Группа риска (N=75) |

95% ДИ |

Группа сравнения (N=218) |

95% ДИ |

|

Женщины Мужчины Средний возраст группы, лет Средний возраст женщин, лет Средний возраст мужчин, лет Возрастной диапазон в группе женщин, лет Возрастной диапазон в группе мужчин, лет |

45 (60%) 30 (40%) 38,7±14,7 38,4±14,3 39,3±15,6 17-75 17-75 |

35,3-42,1 34,05-42,7 33,5-45,1 |

119 (54,6%) 99 (45,4%) 38,0±15,4 38,2±16,3 38,3±14,3 17-77 17-76 |

36,0-41,1 35,1-41,0 35,2-41,0 |

Полученные в результате исследования данные стратифицированы по признаку наличия или отсутствия геронтологических стигм (GS) (табл. 3). Внутри группы риска и группы сравнения подсчитано количество обследуемых с дерматоскопическими признаками SK, SA, Ach, клинических признаков DELC, EGH. В результате подсчётов получена четырёхпольная таблица сопряжённости (табл. 3), по которой была рассчитана частота GS.

Таблица 3

Частота встречаемости возрастных изменений кожи у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ и в группе сравнения

|

Воздействие FR |

Исследуемый эффект (исход) |

Всего |

phi Cramer’s V |

р |

|

|

DELC |

|||||

|

Группа риска Группа сравнения Всего |

нет 39 (59,6) 194 (173,4) 233 |

да 36 (15,4) 24 (44,6) 60 |

75 218 293 |

0,400 |

0,0001 |

|

EGH |

|||||

|

Группа риска Группа сравнения Всего |

нет 2 (26,9) 103 (78,1) 105 |

да 73 (48,1) 115 (139,9) 188 |

75 218 293 |

0,406 |

0,0001 |

|

SK |

|||||

|

Группа риска Группа сравнения Всего |

нет 20 (55,3) 196 (160,7) 216 |

да 55 (19,7) 22 (57,3) 77 |

75 218 293 |

0,627 |

0,0001 |

|

Ach |

|||||

|

Группа риска Группа сравнения Всего |

нет 37 (43,8) 134 (127,2) 171 |

да 38 (31,2) 84 (90,8) 122 |

75 218 293 |

0,107 |

0,066 |

|

SA |

|||||

|

Группа риска Группа сравнения Всего |

нет 26 (47,9) 161 (139,1) 187 |

да 49 (27,1) 57 (78,9) 106 |

75 218 293 |

0,356 |

0,0001 |

В скобках – ожидаемая частота в случае предполагаемого равенства условий проживания.

Расчёт коэффициента сопряжённости phi Cramer’̕s V (табл. 3) показывает силу связи между исследуемыми переменными и фактором риска. Из табл. 3 видно, что для Ach связь с изучаемым фактором риска слабая (0,107), а согласно коэффициенту Пирсона эта связь статистически не значима (р=0,066). Это говорит об отсутствие связи между длительным эндогенным воздействием радионуклидов на организм человека и образованием Ach. Для DELC (0,400), SA (0,356) и EGH (406) сила связи умеренная (входит в диапазон от 0,3 до 0,6). Наиболее сильная связь c фактором риска обнаружена при расчётах показателей SK – 0,627. Для всех переменных, за исключением Ach, расчёты коэффициента хи-квадрат Пирсона (табл. 3) говорят о том, что вероятность «нулевой гипотезы» меньше, чем 0,0001, и SK, SA, DELC, EGH могут выступать в качестве критериев оценки влияния фактора риска на возрастные изменения кожных покровов.

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что существуют статистически значимые различия между частотой встречаемости геронтологических стигм в группе риска и в группе сравнения.

Для определения взаимосвязи между FR и заболеваемостью мы рассчитали показатели атрибутивного (АтР) или добавочного риска (табл. 4). АтР показывает, насколько процентов фактор риска повышает вероятность возникновения патологического процесса, помимо той вероятности, которая существует для лиц, не подвергшихся воздействию изучаемого нами фактора. Так, риск возникновения DELC на 37±2,82% (95% ДИ 31,5-42,5%) выше, чем у лиц, не подвергнутых FR (табл. 4). Вероятность возникновения EGH на 40,5±2,87% (95% ДИ 34,4-45,6%) выше, чем в контрольной группе (табл. 4). Под влиянием FR вероятность развития SK и SA превышает на 63,2±2,81% (95% ДИ 57,7-68,7%) и 39,1±2,85% (95% ДИ 33,5-44,7%) соответственно по сравнению с контролем (табл. 4). Полученные данные подтверждают высокую ценность выделенных диагностических критериев для оценки влияния FR.

Таблица 4

Показатели частоты встречаемости геронтологических признаков с расчётом 95% доверительного интервала (95% ДИ) в группе риска и в группе сравнения

|

Группы |

Частота встречаемости, % ± SE |

95% ДИ |

АтР |

р |

|

DELC |

||||

|

Группа риска Группа сравнения |

48,0% ± 5,77 11% ± 2,12 |

36,7% - 59,3% 6,85% -15,2% |

37% ± 2,82% |

0,0001 |

|

EGH |

||||

|

Группа риска Группа сравнения |

93,3% ± 2,9 52,75% ± 3,38 |

87,6% - 99,0% 46,1% - 59,4% |

40,5% ± 2,87% |

0,0001 |

|

SK |

||||

|

Группа риска Группа сравнения |

73,3% ± 5,1% 10,1% ± 2,04% |

64,3% - 84,3% 6,1% - 14,1% |

63,2% ± 2,81 |

0,0001 |

|

Ach |

||||

|

Группа риска Группа сравнения |

50,7% ± 5,77 38,5% ± 3,3 |

39,4% - 62,0% 32,0% - 45,0% |

12,2% ± 3,66% |

0,066 |

|

SA |

||||

|

Группа риска Группа сравнения |

65,3% ± 5,5 26,2% ± 2,98 |

54,5% - 76,0% 20,4% - 32,0% |

39,1% ± 2,85% |

0,0001 |

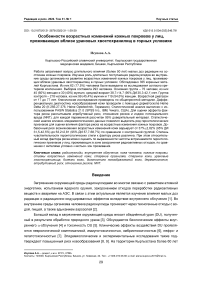

Отношение рисков (RR) (табл. 5) показывает, во сколько раз частота встречаемости DELC, SK, SA, EGH среди лиц, подвергшихся FR, отличается от рисков у лиц контрольной группы. Так, вероятность возникновения DELC в 4,4 раза, EGH в 1,9 раза, SK в 7 раз, а SA в 2,5 раза превышает показатели данных переменных в контрольной группе (табл. 5). Показатели RR по Ach статистически не значимы (р=0,098 и «1» входит в ДИ), что подтверждает отсутствие диагностической ценности данного критерия. Расчёт RR показывает градацию чувствительности выделенных критериев диагностики для оценки состояния кожных покровов при длительном эндогенном воздействии радионуклидов. Так, наиболее чувствительными критериями являются SK и DELC, меньшей чувствительностью к воздействию радионуклидов обладает SA и, наконец, наименее значимым критерием является EGH (рис. 1).

Таблица 5

Показатели вероятности развития неблагоприятного исхода у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ

|

Показатели |

Значения |

95% ДИ |

р |

|

DELC |

|||

|

АтР RR NNT |

37% ± 2,82% 4,36 2,7 |

31,5% - 42,5% 2,8 - 6,8 2,36 - 3,17 |

0,0001 |

|

EGH |

|||

|

АтР RR NNT |

40,5% ± 2,87% 1,85 2,47 |

34,4% - 45,6% 1,62 - 2,1 2,2 - 2,9 |

0,0001 |

|

SK |

|||

|

АтР RR NNT |

63,2% ± 2,81 7,3 1,58 |

57,7% - 68,7% 4,8 - 11,05 1,45 - 1,7 |

0,0001 |

|

Ach |

|||

|

АтР RR NNT |

12,2% ± 3,66% 1,3 - |

5,0% - 19,4% 0,9 - 1,7 - |

0,089 |

|

SA |

|||

|

АтР RR NNT |

39,1% ± 2,85% 2,5 2,56 |

33,5% - 44,7% 1,9 - 3,3 2,24 - 2,99 |

0,0001 |

Рис. 1. Чувствительность GS (у.е.) к воздействию радионуклидов (отношение риска наступления определённого события у лиц, подвергшихся воздействию фактора риска, по отношению к контрольной группе).

NNT свидетельствует о том, что у 1 из 3 жителей группы риска возможно развитие SA, EGH, DELC и у 1 из 2 – SK (табл. 5), что является отличительной характеристикой развития возрастных изменений кожи по сравнению с жителями условно «чистых» зон проживания.

Выводы

-

1. Различия частот GS в группе риска и в группе сравнения статистически значимы (вероятность ошибки на уровне 0,01).

-

2. Расчёт коэффициента хи-квадрат Пирсона показал наличие связи между фактором риска и частотой SK, SA, DELC, EGH у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ. Для переменной Ach связь отсутствует (р=0,066).

-

3. Расчёт коэффициента сопряжённости phi Cramer’̕s V показал наиболее сильную связь c фактором риска SK – 0,627. Для других статистически значимых переменных (SA, DELC, EGH) сила связи умеренная (0,3 до 0,6). Это даёт основание утверждать, что SK, SA, DELC, EGH могут выступать в качестве «критериев оценки влияния фактора риска» на возрастные изменения кожных покровов.

-

4. Расчёт АтР показал влияние фактора риска на повышение шанса возникновения DELC на 37±2,82% (95% ДИ 31,5-42,5%); EGH на 40,5±2,87% (95% ДИ 34,4-45,6%); SK и SA на 63,2±2,81 (95% ДИ 57,7-68,7%) и 39,1±2,85% (95% ДИ 33,5-44,7%) соответственно, помимо той вероятности, которая существует для лиц, не подвергшихся воздействию негативного фактора.

-

5. Расчёты RR показали вероятность возникновения DELC в 4,4 раза, EGH в 1,9 раза, SK в 7 раз, SA в 2,5 раза выше, по сравнению с контрольной группой. Так, RR показывает градацию чувствительности выделенных GS для оценки состояния кожных покровов лиц, подвергшихся длительному эндогенному воздействию радионуклидов. Наиболее чувствительными критериями являются SK и DELC. Меньшей чувствительностью к воздействию радионуклидов обладает SA и EGH. Ach не является специфичным критерием для оценки воздействия фактора риска на развитие возрастных изменений кожи у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ.

-

6. Индекс потенциального вреда свидетельствует о том, что у 1 из 3 жителей группы риска возможно развитие DELC, EGH, SA и у 1 из 2 человек – SK.

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют об патогенетических и клинических особенностях возрастных изменений кожи у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях.

Предполагается, что биологические изменения, происходящие под воздействием ионизирующего излучения, сравнимы с изменениями, происходящими в результате естественного процесса старения [18]. При поступлении радионуклидов во внутренние среды организма реализуются патогенетические механизмы окислительного стресса, способствующие накоплению молекулярных повреждений и повышению уровня метаболических изменений в клетках стареющего организма [19]. Именно эти кумулятивные перестройки в клетках могут быть причиной высокой 35

частоты проявления GS у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ. Согласно полученным данным, условия проживания вблизи урановых хвостохранилищ способствуют развитию новообразований кожи. Так, риск возникновения SK в 7 раз, а SA в 2,5 раза превышает показатели в контрольной группе, что указывает на патогенетические особенности возрастных изменений кожи в группе риска.

Выделенные критерии могут быть использованы для оценки состояния кожных покровов у жителей экологически неблагоприятных районов и геохимических провинций.

В представленной статье есть некоторые ограничения, связанные с отсутствием данных по темпам развития возрастных изменений кожи у лиц, проживающих вблизи урановых хвосто-хранилищ. Это обстоятельство требует дальнейшей статистической обработки собранного материала.

Список литературы Особенности возрастных изменений кожных покровов у лиц, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ в горных условиях

- Иванов В.К., Корело А.М., Туманов К.А., Пряхин Е.А., Панфилов А.П., Райков С.В. Количественная оценка вероятности возникновения радиационно-индуцированных заболеваний вследствие внутреннего облучения //Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 1. С. 7-14.

- Shaki F., Zamani E., Arjmand A., Pourahmad J. A review on toxicodynamics of depleted Uranium //Iran. J. Pharm. Res. 2019. V. 18, N 1. P. 90-100.

- Rolison J.M., Stirling C.H., Middag R., Rijkenberg M.J.A. Uranium stable isotope fractionation in the Black Sea: modern calibration of the 238u/235u paleo-redox proxy //Geochim. Cosmochim. Acta. 2017. V 203. P. 69-88.

- Miller A.C., Rivas R., Tesoro L., Kovalenko G., Kovaric N., Pavlovic P., Brenner D. Radiation exposure from depleted uranium: the radiation bystander effect //Toxicol. Appl. Pharmacol. 2017. V. 331, N 15. P. 135-141.

- Yue Y.C., Li M.H., Wang H.B., Zhang B.L., He W. The toxicological mechanisms and detoxification of depleted uranium exposure //Environ. Health Prev. Med. 2018. V 23, N 1. P. 18.

- Dinocourt C., Culeux C., Legrand M., Elie C., Lestaevel P. Chronic exposure to uranium from gestation: effects on behavior and neurogenesis in adulthood //Int. J. Environ. Res. Public Health. 2017. V. 14, N 5. P. 536.

- Bjorklund G., Semenova Y., Pivina L., Dadar M., Rahman M.M., Aaseth J., Chirumbolo S. Uranium in drinking water: a public health threat //Arch. Toxicol. 2020. V. 94, N 5. P. 1551-1560.

- Figgs L.W. Lung cancer mortality among uranium gaseous diffusion plant workers: a cohort study 1952-2004 //Int. J. Occup. Environ. Med. 2013. V. 4, N 3. P. 128-140.

- Asic A., Kurtovic-Kozaric A., Besic L., Mehinovic L., Hasic A., Kozaric M., Hukic M., Marjanovic D. Chemical toxicity and radioactivity of depleted uranium: the evidence from in vivo and in vitro studies //Environ. Res. 2017. V 156. P. 665-673.

- Быковченко Ю.Г., Быкова Э.И., Белеков Т., Тухватшин Р.Р. Техногенное загрязнение ураном биосферы Кыргызстана. Бишкек: АО Алтын-Тамга, 2005. 186 с.

- Куленбеков Ж.Э. Исследование по оценке воздействия на окружающую среду от Каджи-Сайского уранового хвостохранилища и исследование озера Иссык-Куль: автореф. дис. ... докт. гидрогеол. наук. Бишкек, 2013. 36 с.

- Тухватшин Р.Р., Раимжанов А.Р., Исупова А.А., Топчубаева Т.М., Казиева А.А., Аттокурова Г.Н. Оценка влияния на здоровье человека экологических факторов урановых хвостохранилищ //Вестник Кыргызско-российского славянского университета. 2017. Т. 17, № 7. С. 164-167.

- Елкин В.Д., Митрюковский Л.С., Лысов А.Ю. Практическая дерматоонкология: иллюстрированное справочное руководство по опухолям кожи, опухолеподобным заболеваниям и связанными с ними синдромами. М.: Практическая медицина, 2014. 480 с.

- Garg R., Madan S., Prakash P., Chander R., Choudhary M. Leser-Trelat syndrome in a male with breast carcinoma and eyelid basal cell carcinoma //Ocul. Oncol. Pathol. 2018. V. 4, N 3. P. 161-164.

- Muacevic A., Adler J.R., Lin A.N., Lin K., Kyaw H., Abboud J. A myth still needs to be clarified: a case report of the Frank's sign //Cureus. 2018. V. 10, N 1. P. e2080.

- Nyanti L., Samsudin A., Tiong I.K. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion and Leser-Trelat syndrome as uncommon paraneoplastic manifestations of renal malignancy - a geriatric experience: a case report //J. Med. Case Rep. 2019. V. 13, N 1. P. 188.

- Guastafierro A., Verdura V., Di Pace B., Faenza M., Rubino C. The influence of breast cancer on the distribution of cherry angiomas on the anterior thoracic wall: a case series study //Dermatology. 2019. V. 235, N 1. P. 65-70.

- Bertell R. X-ray exposure and premature aging //J. Surg. Oncol. 1977. V. 9, N 4. P. 379-391.

- Ermolaeva M., Neri F., Ori A., Rudolph K.L. Cellular and epigenetic drivers of stem cell ageing //Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2018. V. 19, N 9. P. 594-610.