Особенности выполнения однопортовой лапароскопической холецистэктомии

Автор: Ниязов Б.С., Курманов Р.А., Садабаев М.З., Адылбаева В.А., Кудайбергенов Т.И., Ашимов Ж.И.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Преимущества эндоскопической хирургии общеизвестны, что подтвердил отечественный и мировой опыт использования минимально инвазивных технологий. Наряду с этим повсеместное внедрение оперативной лапароскопии привело к осложнениям, специфичным именно для данной технологии. При выполнении лапароскопических операций в брюшную полость вводят от 3 до 6 троакаров. Большое число нежелательных последствий введения троакаров в брюшную полость, так называемых троакарных осложнений (ятрогенных повреждений внутренних органов, сосудов, экстраперитонеальной инсуффляции, развития троакарных грыж с ухудшением эстетического результата, усиления послеоперационной боли, повышения риска развития осложнений, связанных с возникновением гематом, раневой инфекции), послужило основанием для поиска менее инвазивных методик. Стремительное развитие эндоскопической хирургии способствовало появлению широкого спектра способов хирургического вмешательства, не оставляющих грубых рубцовых изменений на коже передней брюшной стенки. К ним относятся однопортовая лапароскопическая холецистэктомия, которая уменьшает травмы передней брюшной стенки и приводит к улучшению косметического результата. Следует обосновать клиническую значимость методики единого лапароскопического доступа (ОЛХЭ) в хирургическом лечении пациентов с хроническим калькулезным холециститом. В исследование вошли 116 больных госпитализированных для планового хирургического лечения с диагнозом «Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит» с 2019 г. по 2023 г. на базе НХЦ им. М. М. Мамакеева МЗ КР, г. Бишкек. Применение методики единого лапароскопического доступа для удаления желчного пузыря при правильном отборе больных, четком соблюдении методических и технических принципов позволяет достичь лучших результатов лечения больных ЖКБ при доступе по верхнему краю вокруг пупка, чем при продольно трансуимбикальном доступе.

Лапароскопическая холецистэктомия, троакар, инсуфляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14131034

IDR: 14131034 | УДК: 612.367 | DOI: 10.33619/2414-2948/105/30

Текст научной статьи Особенности выполнения однопортовой лапароскопической холецистэктомии

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 612.367

На сегодняшний день лапароскопическая холецистэктомия является «золотым стандартом» в лечении пациентов с доброкачественными заболеваниями желчного пузыря [5, 9, 13, 15].

После внедрения лапароскопической хирургии наметилась тенденция к переходу от открытой холецистэктомии к лапароскопической холецистэктомии [1, 3, 6, 16].

Последняя как среди хирургов, так и среди больных стала приобретать популярность благодаря таким преимуществам, как маленький разрез, менее выраженная послеоперационная боль, сокращение срока госпитализации и быстрое восстановление трудоспособности [4, 7, 11, 20].

В настоящее время в КР стали внедрять в практику однопортовую лапароскопическую хирургию и однопортовую лапароскопическую холецистэктомию . Поскольку однопортовая лапароскопическая холецистэктомия выполняется из единого разреза и имеет преимущества, как улучшение эстетических результатов и удовлетворенность больных результатами операции [2, 8, 10, 14, 17-19].

Таким образом, проведение исследования, оценивающего преимущества и недостатки однопортовой ЛХЭ по сравнению с многопортовой представляется весьма актуальным.

Цель исследования: обосновать клиническую значимость методики единого лапароскопического доступа (ОЛХЭ) в хирургическом лечении пациентов с хроническим калькулезным холециститом.

Материалы и методы исследования

В исследование вошли 116 больных госпитализированных для планового хирургического лечения с диагнозом «Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит» с 2019г по 2023 г. на базе НХЦ имени М.М. Мамакеева МЗ КР, г Бишкек.

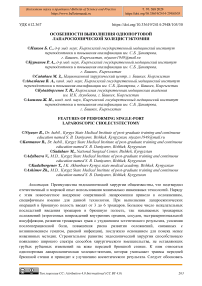

Больные были распределены на две группы: первую основную группу составили 52 (44,8%) больных, которым выполнена операция однопортовая лапароскопическая холецистэктомия (ОЛХЭ) по методике единого лапароскопического доступа (ЕЛД). Вторую контрольную группу составили 64 (55,2%) пациентов с хроническим калькулезным холециститом, которым было проведено традиционная лапароскопическая холецистэктомия (ТЛХЭ) по методике четырехпортовый лапароскопический доступ.

55,20%

Единый лапароскопический Четырех портовый доступ лапароскопический доступ

Рисунок 1. Распределение больных ЖКБ по группам

Результаты исследования: Доступ в брюшную полость при выполнении однопортовой лапароскопической холецистэктомии при лечении больных с неосложненной ЖКБ осуществляется через пупочное кольцо. Производится 3 см размером кожи, обеспечивающий достаточную для введения инструментов рану и высокий косметический эффект, так как рубец остается в пупочном кольце. При выполнении кожного разреза мы использовали два варианта линии рассечения кожи, которые имеют свои преимущества и недостатки. Продольный трансумбиликальный разрез хорош тем, что возникновение послеоперационного рубца происходит в месте естественного отверстия и, погружаясь внутрь пупочного кольца, остается незаметным, что является наилучшим с точки зрения косметического результата вариантом, при условии небольшого, глубокого пупочного кольца. Отрицательной стороной данного доступа является то, что увеличивается вероятность мацерации послеоперационной раны, что ухудшает условия заживления и удлиняет сроки обязательной обработки линии швов. Данным доступом выполнено 25 операций, что составляет 48,1%, из них у 4(16%) возникла мацерация раны, что в конечном итоге не повлияло на косметический результат. Также нами было отмечено, что более тщательное сопоставление раны и наложение частых сопоставляющих кожу швов полностью устраняет этот недостаток.

Мы предположили второй вариант, когда выполняется разрез кожи вокруг пупка по верхнему краю, характеризующийся более заметным послеоперационным рубцом, что является отрицательным качеством, по сравнению с продольным трансумбиликальным доступом, но не вызывает никаких послеоперационный раневых осложнений, позволяет лучше визуализировать апоневроз, что облегчает его ушивание. Также данный доступ основном использовался при анатомически маленьком пупочном кольце, так как такой разрез кожи позволяет, без ущерба с точки зрения косметики и, не выходя за пределы пупочного кольца, увеличить длину разреза (Рациональное предложение №952). Данным доступом выполнено 27 операций, что составила 51,9%. В послеоперационном периоде раневых осложнений не было.

После выполнения кожного разреза, следует отсепаровать кожу от апоневроза, так как кожа пластична, а апоневроз недостаточно пластичен. Отверстие в апоневрозе должно составлять не менее 3 см, если оперативное вмешательство выполняется с использованием порта для создания мультидоступа. Это минимальная величина разреза для рассечения апоневроза, которая обеспечивает герметичность и минимальную деформацию самого порта, для того чтобы порт не скручивался в нем и была достигнута оптимальная герметичность брюшной полости. Для этого выполняется прошивание апоневроза с наложения 2-х лигатур-держалок и выполняется открытый доступ в брюшную полость. После рассечения апоневроза и брюшины, проникнув в брюшную полость, выполняется пальцевая ревизия брюшной полости на наличие спаечного процесса и возможности безопасно установить порт.

Выбрав доступ: продольный трансумбикальный или верхнему краю пупка , во время всех операций по методике единого доступа первым этапом осуществлялась ревизия органов брюшной полости для подтверждения основного диагноза, а также исключения других заболеваний органов брюшной полости.

После осуществления полной ревизии головной конец поднимали на 20° (положение Фовлера), а тело пациента наклоняли на левый бок. Следующим этапом вводили инструменты в устройство единого доступа, при этом мы стремились соблюсти принцип триангуляции. Во время операции инструменты вводили через устройство единого доступа следующим образом — в крайний левый клапан вводили зажим, которым осуществляли тракцию за оперируемый орган, правый канал использовали для лапароскопа, а в центральный клапан вводили рабочий инструмент (биполярный или монополярный электроды, отсос, второй зажим, диссектор, крючок, клиппатор). Использование такого расположения и набора инструментов позволяло развести оси камеры и основных рабочих инструментов, это, в свою очередь, давало возможность хорошей визуализации и позволяло хирургу избегать перекреста рук с ассистентом.

Тем не менее, даже такое расположение инструментов не являлось универсальным при выполнении операций по методике единого доступа, так называемый «внутренний конфликт», обусловленный стеснением и столкновением инструментов, был неизбежным затруднением данного доступа в случае использования стандартных лапароскопических инструментов. Для его преодоления применяли двояко изогнутые инструменты (42%), а также изгибаемые инструменты (32%), сочетание прямых и двоякоизогнутых/гибких инструментов (26%). Использование сочетания инструментов (Рисунок 2) предотвращало столкновение большой по объему внешней части каждого инструмента (рукоятки) во избежание возникновения, так называемого «наружного конфликта».

Рисунок 2. Использование изогнутого зажима (слева) и прямого диссектора (справа) при холецистэктомии по методике ЕЛД

Мы подбирали инструменты соответственно индивидуальным особенностям пациентов. В двух случаях мы сменили двоякоизогнутые инструменты на сочетание изгибаемых и прямых инструментов, поскольку отметили несоответствие длины инструментов с размерами брюшной полости. Применение двоякоизогнутых инструментов в данных случаях оказалось невозможным, поскольку при правильном расположении их дистальный конец оказывался за пределами зоны интереса. Индивидуальный подход к выбору инструментов, а также использование сочетания различных инструментов при выполнении холецистэктомий по методике единого лапароскопического доступа позволило усовершенствовать методику подобных вмешательств и достичь безопасного уровня выполнения операций. После введения инструментов через порт оценивалась анатомия непосредственно области желчного пузыря, возможности его тракции, выведение гартмановского кармана и определение соотношения структур шейки пузыря и элементов гепатодуоденальной связки. После этого решался вопрос о фиксации желчного пузыря при помощи лигатуры и взятии его на зажим для лучшей визуализации зоны операции.

Этапы холецистэктомии в целом не отличались от таковых при традиционных лапароскопических вмешательствах. Каждый из этих этапов лапароскопического вмешательства может быть достаточно сложным, что зависит от выраженности патологических изменений в желчном пузыре и окружающих его органах. После выделения желчного пузыря из сращений с окружающими органами его зажимом захватывали в области дна и «запрокидывали» кверху, чтобы шейка пузыря подтягивалась вверх и вправо, после чего область пузырного протока и пузырной артерии становилась доступной для манипуляций. Сосуд предварительно клипировали в 3 местах на протяжении, затем пересекали его около стенки желчного пузыря. Пузырный проток выделяли по всему периметру. Первой накладывали дистальную клипсу как можно ближе к шейке пузыря. Затем накладывали две проксимальных клипсы. Необходимо помнить, что в момент клипирования в поле зрения должны находиться пузырный проток и обе бранши клиппатора (рисунок 3). Пузырный проток пересекали ножницами без коагуляции, оставляя 2 клипсы на проксимальной культе. Всегда проверялось, что пересеченная структура имеет один просвет.

Рисунок 3. Выделение пузырного протока

В процессе отделения пузыря от печени его шейку и тело постепенно все больше приподнимали, чтобы переходная зона между задней стенкой пузыря и ложем печени все время была доступна визуальному наблюдению. При выделении желчного пузыря из ткани печени, несмотря на применение электрокоагуляции, в редких случаях возникали различной интенсивности кровотечения из области ложа, остановку которых осуществляли дополнительной коагуляцией. Извлечение удаленного желчного пузыря осуществляли через центральный канал, либо извлекался вместе с портом. Доступ по верхнему краю пупка послойно герметично ушивался посредством наложения узловых швов на апоневроз и кожу с косметическим формированием пупочного кольца .

Таким образом, применение методики единого лапароскопического доступа для удаления желчного пузыря при правильном отборе больных, четком соблюдении методических и технических принципов позволяет достичь лучших результатов лечения больных ЖКБ при доступе по верхнему краю вокруг пупка, чем при продольно трансуимбикальном доступе.

Список литературы Особенности выполнения однопортовой лапароскопической холецистэктомии

- Анищенко В. В., Коткина М. Н., Шевела А. И. Хирургия единого лапароскопического доступа // Материалы Х1УСъезда российского общества эндоскопических хирургов. 2011. С. 38.

- Бронштейн П. Г., Гусейнов Т. А. Минимальноинвазивные технологии в лечении желчнокаменной болезни и ее осложнений // Вестник новых медицинских технологий. 2011. Т. 18. №1. С. 122.

- Галимов О. В., Ханов В. О., Титов А. Р. Вопросы внедрения лапароскопической холецистэктомии по методике единого доступа в клиническую практику. Материалы XV Всероссийского съезда по эндоскопической хирургии // Альманах института хирургии им. А. В. Вишневского. 2011. Т. 6. №1 С. 212.

- Гербали О. Ю., Пучков К. В., Пучков Д. К. Сравнительные аспекты применения единого лапароскопического и традиционного лапароскопического доступа при лечении симультанных заболеваний органов брюшной полости // Московский хирургический журнал. 2015. №2 С. 17-20.

- Гурдзибеев А. Б., Кулимбекова З. Т. Анализ динамики холецистэктомии и ее видов при ЖКБ // Российская наука в современном мире: Сборник статей ХVI международной научно-практической конференции. М., 2018. С. 17-21.

- Дадвани С. А., Ветшев П. С., Шулутко А. М., Прудков М. И. Желчнокаменная болезнь. М.: Видар, 2000. 144 с.

- Егиев В. Н., Ермаков Н. А., Маркин А. Ю. Оценка различных способов тракции дна желчного пузыря при выполнении SILS холецистэктомий // Материалы Х1УСъезда российского общества эндоскопических хирургов. 2011. С. 58.

- Зайцев В. М., Лифляндский В. Г., Маринкин В. И. Прикладная медицинская статистика. СПб.: Фолиант, 2006. 432 с.

- Звягинцев В. В., Горпинюков В. П., Фомов Г. В. Одномоментные вмешательства при лапароскопических операциях // Эндоскопическая хирургия. 2020. Т. 26. №4. С. 5-11.

- Калюжная Е. Н. Сравнительная оценка пластики пахового канала проленовойгерниосистемой и по Lichtenstein: дис.... канд. мед. наук. М., 2010. 114 с.

- Клименко В. Н., Сиволап Д. В. Предикторы увеличения срока стационарного пребывания больных холецистолитиазом после лапароскопических оперативных вмешательств на желчного пузыря // Патология. 2018. Т. 15. №1(42). С. 95-100.

- Коссович М. А. Минимизация доступа при выполнении лапароскопической холецистэктомии - детерминированная тенденция современной хирургии // Материалы ХШ съезда российского общества эндоскопических хирургов. М., 2010. С. 57-58.

- Лядов К. В. Однопрокольная лапароскопическая холецистэктомия, аппендэктомия, нефрэктомия с помощью SILS-порта // Материалы ХШСъезда российского общества эндоскопических хирургов. 2010. С. 59.

- Федоров Н. В., Сыгал Е. Н., Славин Л. Е. Эндоскопическая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 544 с.

- Яхин Р. Р., Славин Л. Е. Восьмилетний опыт применения однопортовой холецистэктомии // Практическая медицина. 2017. №6(107). С. 66-68.

- Khorgami Z., Shoar S., Anbara T., Soroush A., Nasiri S., Movafegh A., Aminian A. A randomized clinical trial comparing 4-port, 3-port, and single-incision laparoscopic cholecystectomy // Journal of investigative surgery. 2014. V. 27. №3. P. 147-154. https://doi.org/10.3109/08941939.2013.856497

- Loozen C. S., Van Ramshorst B., Van Santvoort H. C., Boerma D. Acute cholecystitis in elderly patients: a case for early cholecystectomy // Journal of visceral surgery. 2018. V. 155. №2. P. 99-103. https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2017.09.001

- Cuesta M. A., Berends F., Veenhof A. A. F. A. The “invisible cholecystectomy”: a transumbilical laparoscopic operation without a scar // Surgical endoscopy. 2008. V. 22. P. 1211-1213. https://doi.org/10.1007/s00464-007-9588-y

- Novello M. et al. How safe is performing cholecystectomy in the oldest old? A 15-year retrospective study from a single institution // World journal of surgery. 2018. V. 42. P. 73-81. https://doi.org/10.1007/s00268-017-4147-8

- Sato N., Yabuki K., Shibao K., Mori Y., Tamura T., Higure A., Yamaguchi K. Risk factors for a prolonged operative time in a single‐incision laparoscopic cholecystectomy // Hpb. 2014. V. 16. №2. P. 177-182. https://doi.org/10.1111/hpb.12100