Особенности взаимодействия почвы с другими компонентами лесонасаждения на территории Приангарья

Автор: Савченкова В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 7, 2014 года.

Бесплатный доступ

Автором статьи проанализированы особенности восстановления лесных массивов до состояния эксплуатационной годности. Охарактеризован качественный прогноз возможных изменений типов леса и условий произрастания в результате реализации того или иного решения при проведении хозяйственных мероприятий. Исследована мощность перегнойно-аккумулятивной части профиля в распространенных типах леса и типах условий произрастания на территории Приангарья. Определено содержание кальция, магния, сульфат-ионов и хлорид-ионов.

Тип леса, тип условий произрастания, тип почвы, почвенный горизонт, магний, кальций, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/14083824

IDR: 14083824 | УДК: 630.114

Текст научной статьи Особенности взаимодействия почвы с другими компонентами лесонасаждения на территории Приангарья

Введение . Почвенный и растительный покров представляют собой единое целое. Между ними происходит обмен веществами и энергией. В связи с этим изучение закономерностей возобновления хозяйственно ценных древесных пород в связи с изменением свойств почвы после сплошных рубок на территории Приангарья является актуальным [1–6].

Цель исследований . Изучение механизма взаимодействия между почвой и другими компонентами экосистемы, прогнозирование сукцессионных процессов, связанных с рубкой леса, предотвращение нежелательной смены пород при возобновлении хозяйственно ценных древесных пород.

Объекты и методы исследований . Объектом исследований стали почвы в насаждениях и на вырубках на территории Приангарья. Экспериментальные исследования проводились на постоянных и временных пробных площадях по общепринятым методикам. На каждой пробной площади производилось лесовод-ственно-геоботаническое описание с указанием особенностей древостоя, подроста, подлеска, напочвенного покрова и рельефа

Затем проводился сплошной перечёт по одно- (в молодняках) и двухсантиметровым (в спелых и приспевающих насаждениях) ступеням толщины. Для учёта естественного возобновления под пологом леса и на вырубках использовалась общепринятая методика с закладкой учётных площадок. На основании данных индивидуального перечёта подроста под пологом леса и на вырубках производилась оценка возобновления леса.

Содержание органического вещества определено в соответствии с ГОСТ 26213-9, кальция, магния, хлорид-ионов и сульфат-ионов – ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02. Измерение показателей почвы проведено в филиале Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по

Сибирскому федеральному округу», аккредитованном на техническую компетентность и независимость в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

В процессе полевых исследований во второй и третьей декаде июня 2013 года (в период технической приемки лесных культур и площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса) были заложены почвенные разрезы в количестве 51. Составлено их морфологическое описание и определена таксационная характеристика компонентов насаждения на каждом участке. Установлены следующие усредненные показатели: температура окружающей среды (t0C) – 220С, влажность (φ%) – 44 %, атмосферное давление – 717–722 мм рт. ст. Отбор почвенных образцов производился два раза в год: в июне и в сентябре.

Глубина взятия образцов составляла 0–20 и 20–40 см. Сроки, выбор пунктов и способы отбора проб были идентичны. Опорный разрез закладывался размером 0,8х11,5х2,0 м. Разрез располагался так, чтобы «лицевая» стенка была освещена солнцем. С помощью мерной ленты производился замер глубины каждого почвенного горизонта. Образцы почвы отбирались сначала из нижних горизонтов, постепенно переходя к верхним. С каждого генетического горизонта был взят один образец почвы массой 0,5–1 кг. Если мощность генетического горизонта 0–50 см, отбирались две пробы соответственно из верхней и нижней части горизонта.

Результаты исследований и их обсуждение . Район исследований расположен на северо-западе Иркутской области, в бассейнах среднего течения Ангары и верхнего течения Подкаменной Тунгуски, в южной половине Средней Сибири и значительно удален от морей и океанов. Такое географическое положение обусловило господство на его территории сурового резко континентального климата умеренного пояса.

Недостаточная теплообеспеченность, отрицательные среднегодовые температуры, наличие островной многолетней мерзлоты и глубокого сезонного промерзания почв и грунтов явились основными факторами, обеспечившими безраздельное господство на территории района исследования таежных геосистем, которые характеризуются недостаточной устойчивостью к антропогенному воздействию. По этой причине ландшафты района экологически уязвимы.

В табл. 1 приведено описание лесных участков, на которых производился отбор почвенных проб, наиболее характерных для использования леса (заготовка древесины). Образцы почвы взяты в слоях А 1 , АВ и в верхней части слоя В в связи с размещением в них основной массы корневой системы лесной растительности.

Таблица 1

Характеристика лесных участков, на которых производился отбор почвенных проб

|

Номер пробной площади |

Тип леса и тип лесо-растительных условий |

Характеристика подроста / количество на 1 га, тыс. шт/высота, м |

Полнота / бонитет |

Тип поверхности почвы |

Описание почвенного слоя |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1 |

Лртзм В 4 |

5Б4Л1С/ 0,1 тыс. шт/га / 1,8 м |

0,3/4 |

Ровный, частично кочкарный параллельно линии горизонта, сформированный возвышающимися на несколько сантиметров кочками и понижениями между ними. Образует нанорельеф заболоченных почв |

3-35 см – коричневопалевый, пронизан корнями. Заполняется водой. Средний суглинок |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

2 |

Лрт В 2 |

4С4Б1Е1Л / 1,5 тыс. шт/га / 1,8м |

0,5/4 |

Ровный параллельно линии горизонта |

3-30 см – коричневато-палевый, структура ореховатокомковатая, пластичный. Не рассыпается. Пронизан корнями. Тяжелый суглинок |

|

3 |

Лрт В 2 |

8С2Л/ 1,0 тыс. шт/га/ 1,8 м |

0,7/3 |

Ровный параллельно линии горизонта |

1,5-26 см – плотный, коричневый, пронизан корнями. Структура ореховатая. Средний суглинок. Переход к следующему слою четкий |

|

4 |

Срт В 2 |

10С / 4,5 тыс. шт/га / 1,0 м |

0,9/2 |

Ковровый, частично каменистый, почва под слоем подстилки, в беспорядке встречаются камни. По степени покрытия слабокаменистый (камни занимают до 10 % площади) |

1,0-40 см – рыхлый, зернистый, рассыпчатый, светлокоричневый. Переход к следующему слою постепенный. Легкий суглинок |

|

5 |

Срт С 2 |

10Е / 0,3 тыс. шт/га / 1,0 м |

0,9/3 |

Зернистый комковатый под травянистой растительностью, сложенный зернистыми и комковатыми агрегатами |

3,0-30,0 см – коричневый, зернистый, средней пластичности. Переход к следующему слою постепенный. Легкий суглинок |

|

6 |

Ертзм В 3 |

5Е4П1Л / 0,5 тыс. шт/га / 2,0 м |

0,6/3 |

Ровный, понижение |

4,0-18,0 см – темнобурый до черного, хорошо разложившийся, переход к следующему слою резкий |

|

7 |

Пзмрт В 3 |

4П3Е2К1Б / 3,0 тыс.шт/га / 2,0 м |

0,6/3 |

Ровный, понижение |

4,0-15см – темнобурый до черного, хорошо разложившийся, пронизан корнями. Переход к следующему слою постепенный |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

8 |

Сольхрт В 3 |

Отсутствует |

0,6/3 |

Ровный, ковровый параллельно линии горизонта, почва под слоем лесной подстилки |

1,0-11,0 см – темнобурый до черного, хорошо разложившийся, пронизан корнями. Переход к следующем слою резкий. 11,0-46 см – светлокоричневый, сильно уплотненный, при скатывании рассыпается. Легкий суглинок |

|

9 |

Осзм В 2 |

7П3Е / 1,5 тыс. шт/га / 1,0 м |

0,6/3 |

Ровный параллельно линии горизонта, небольшое всхолмление с СВ на ЮЗ |

1,0-8,0 см – темнобурый до черного, хорошо разложившийся, пронизан корнями. Переход к следующем слою резкий |

|

10 |

Пзмрт В 3 |

Отсутствует |

0,8/3 |

Ровный |

1,0-5,0 см – светлокоричневый, зернистый, в пределах переходной части профиля постепенное изменение цвета в коричневый до 15,0 см. Переход к следующему слою резкий |

|

11 |

10С+Л В 2 |

8С2Б / 5,0 тыс. шт /га /1,0 м |

0,7/2 |

Ковровый, частично каменистый, почва под слоем подстилки, в беспорядке встречаются камни. По степени покрытия слабокаменистый (камни занимают до 10 % площади). Частично ЮВ склон до 100 |

3,0-30,0 см – бурый, рассыпчатый, зернистый, пронизан корнями, переход к следующему слою резкий |

Анализируя приведенное описание почвенного слоя (табл. 1), в котором производился отбор почвенных проб, можно сделать вывод, что строение почвенных профилей простое. В верхней части сформировался слой подстилки от 1,5 до 5 см средней степени разложения. Цвет изменяется от бурого до черного. Слой пронизан корнями и мицелием грибов и обозначен индексом А 1 . Ниже идет гумусовый горизонт, цвет которого изменяется от палевого до темно-коричневого с хорошо выраженной зернистой, зернистокомковатой структурой. Мощность его изменяется от 5 до 46 см. Горизонт сильно минерализован, обозначен индексом АВ.

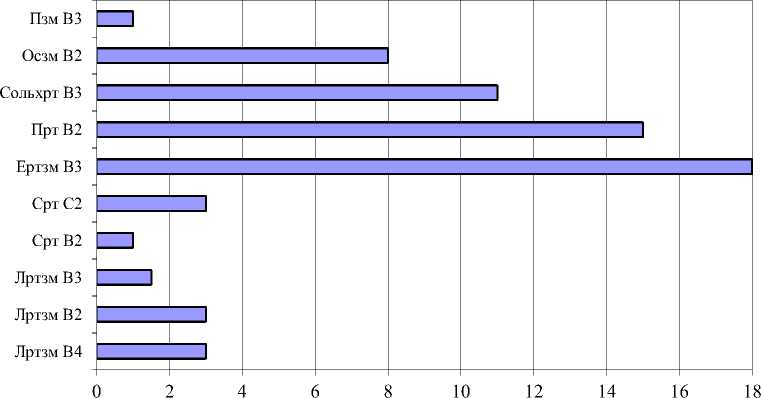

На рисунке представлено соотношение мощности перегнойно-аккумулятивной части профиля в типах леса и типах условий произрастания, наиболее часто подвергающихся антропогенному воздействию на территории района исследований.

Тип леса и тип условий произрастания

Мощность перегнойно-аккумулятивной части профиля, см

Соотношение мощности перегнойно-аккумулятивной части профиля в распространенных типах леса и типах условий произрастания на территории района исследований

Соотношение мощности перегнойно-аккумулятивной части профиля позволяет сделать вывод, что наибольшей своей величины она достигает в спелых пихтарниках и ельниках разнотравно-зеленомошных на свежих и влажных почвах с уровнем содержания органического вещества 15,25 и 27,55 %, мощность перегнойно-аккумулятивной части профиля достигает 15–18 см. Наименьшая мощность наблюдается в сосновых молодняках разнотравных на свежих почвах (Срт В 2 ) – до 1,0 см.

В процессе исследований получены результаты измерений показателей почвы, которые приведены в табл. 2.

Результаты измерений показателей почвы

Таблица 2

|

Номер пробной площади |

Содержание |

||||

|

органического вещества, % |

кальция, мг/кг |

магния, мг/кг |

хлорид-иона, мг/кг |

сульфат-иона, мг/кг |

|

|

1 |

17,05 |

106,9 |

48,6 |

133,5 |

414,6 |

|

2 |

11,16 |

53,4 |

40,5 |

113,5 |

627,6 |

|

3 |

10,90 |

66,8 |

20,3 |

113,4 |

357,9 |

|

4 |

2,20 |

60,1 |

16,2 |

122,2 |

168,4 |

|

5 |

10,83 |

40,1 |

20,3 |

123,0 |

335,2 |

|

6 |

27,55 |

41,4 |

17,0 |

65,5 |

489,3 |

|

7 |

15,25 |

46,8 |

15,4 |

124,5 |

713,5 |

|

8 |

11,27 |

40,1 |

13,0 |

159,9 |

375,9 |

|

9 |

7,74 |

54,8 |

16,2 |

82,2 |

457,1 |

|

10 |

11,30 |

48,1 |

15,4 |

119,2 |

354,5 |

|

11 |

10,7 |

59,8 |

16,5 |

122,6 |

174,6 |

Анализируя результаты, приведенные в табл. 2, можно сделать вывод, что в лесу процессы превращения растительных остатков протекают по-разному, соответственно накопление гумуса и его распределение в почве также разное. В насаждениях с преобладанием сосны уровень органического вещества в почве изменяется в пределах от 2,2 до 11,27 %, в сосновых молодняках на сухих и свежих почвах уровень плодородия составляет 2,2–7,4 %, в спелом насаждении сосняка ольховникого на свежих почвах ( В 2 ) и в сосновых молодняках разнотравных с присутствием лиственных пород на свежих почвах ( С 2 ) – 10,83–11,27 %.

На гумусообразование оказывает влияние насыщенность почвы основаниями. Элементами питания являются кальций и магний. Наибольшее их количество в почве отмечено в лиственничнике зеленошно-разнотравном – кальций – 106,9 мг/кг, магний – 48,6 (класс бонитета 4, полнота – 0,4). В лиственничнике разнотравном (бонитет – 4, полнота – 0,5) содержание магния в почве 40,5 мг/кг является близким к уровню кальция – 53,4 мг/кг. Уровень сульфат-ионов высокий по сравнению с его показателем на других участках. Необходимо отметить, что в лиственничнике разнотравном (пробная площадь 3) при содержании кальция 66,8 мг/кг и магния 20,3 мг/кг произрастает насаждение более высокого 3 класса бонитета, полнота 0,7. Уровень хлорид-ионов и сульфат-ионов значительно ниже, чем на первых двух участках. Анализируя показатели почвы, учитывая малую мощность перегно-аккумулятивной части профиля и качественное состояние произ-растаемого насаждения, можно предположить, что на участках протекает процесс накопления солей в почве. Высокое содержание кальция и магния отрицательно влияет на рост и развитие древостоя.

Анализ результатов измерений в ельнике разнотравно-зеленомошном позволяет предположить, что кальций и магний вступили в соединение с различными продуктами разложения, закрепились в разлагающейся массе, способствуя процессу нейтрализации органических кислот в почве. Аналогичный вывод можно сделать при анализе результатов измерений в пихтарниках разнотравных и зеленомошных.

Наиболее низкое содержание кальция и магния наблюдается на участках с преобладанием сосны в породном составе. Учитывая низкий уровень органического вещества в почве (2,2–10,83 %), ее рыхлость и зернистость, можно предположить, что в сосняках разнотравных и разнотравно-зеленомошных процесс разложения замедляется вследствие вымывания щелочноземельных оснований. При этом необходимо отметить хороший рост и развитие соснового насаждения. Древостой 3 класса бонитета, полнота 0,9.

Выводы

-

1. Темнохвойные насаждения произрастают на почвах с более высоким содержанием органического вещества в почве 15,25–27,55 %, чем светлохвойные и лиственные (до 11, 27 %).

-

2. В процессе лесовосстановления древесная порода (сосна) не требует высокого уровня содержания в почве органического вещества (2,2–11,27 %).

-

3. В почве, на которой произрастает темнохвойное насаждение, формируется мощная перегнойноаккумулятивной часть профиля (до 18 см).

-

4. На исследуемых лесных участках, в почве которых содержание кальция составляет 40,1–66,8 мг/кг, а магния 13,0–20,3 мг/кг, формируется и произрастает древостой 3 класса бонитета. Более высокое содержание этих элементов в почве отрицательно воздействует на рост и развитие древостоя.