Особенности зебра-структур в микроволновом диапазоне

Автор: Алтынцев А.Т., Лесовой С.В., Мешалкина Н.С., Сыч Р.А., Йан Й.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучение механизмов излучения спектральных структур типа «зебра» привлекает большое внимание, поскольку частоты полос, характеристики их дрейфов по частоте содержат информацию о параметрах плазмы в корональных частях вспышечных петель. В данной работе обсуждаются наблюдения зебра-структур в микроволновом диапазоне в событиях, динамические спектры которых регистрировались спектрополяриметрами Национальной астрономической обсерватории Китая (НАОК), и полоса излучения которых была близка частотам наблюдения на Сибирском солнечном радиотелескопе (ССРТ). Локализация источников излучения во вспышечной области позволяла оценивать параметры плазмы в области генерации по данным о рентгеновском излучении. Обсуждается интерпретация наблюдений зебра-структур в рамках существующих механизмов. Обоснован вывод о том, что в микроволновом диапазоне предпочтительным механизмом генерации зебра-структур является конверсия плазменных колебаний в электромагнитное излучение на поверхностях двойного плазменного резонанса, распределенных поперек магнитного поля вспышечной петли.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103448

IDR: 142103448 | УДК: 523

Текст научной статьи Особенности зебра-структур в микроволновом диапазоне

Большое внимание радиоастрономов-солнечников привлекают узкополосные структуры в динамических спектрах радиовсплесков, регистрируемые во время солнечных вспышек. Их когерентное излучение генерируется нетепловым компонентом электронов, и его характеристики могут использоваться для определения параметров плазмы во вспышечных областях, близких к местам первичного энерговыделения. Самой замечательной среди подобных структур является «зебра», наблюдаемая в динамических спектрах в виде нескольких синхронно изменяющихся со временем полос повышенной интенсивности излучения.

Зебра-структуры наблюдаются на частотах выше частоты отсечки, которая, в свою очередь, выше ленгмюровской частоты в источнике. В разреженной плазме верхней короны выше нескольких десятков тысяч километров генерируются структуры в метровом и дециметровом диапазонах (см., например, обзор [Chernov, 2006]). Для них характерны дрейфы к низким частотам и большое количество полос. Источники когерентного плазменного излучения на частотах выше 3 ГГц должны находиться в плотных петлях нижней короны. Зебра-структуры наблюдаются в этом диапазоне крайне редко. Среди двух сотен событий с субсекундными импульсами (ССИ), записанных на ССРТ [Grechnev et al., 2003] и приведенных в каталоге (http:\\badary. iszf.irk.ru\ finestructure), удалось найти только шесть вспышек, для которых в динамических спектрах спектрополяриметров обсерваторий Китая [Fu et al., 1995; Ji et al., 2003] наблюдались зебра-структуры.

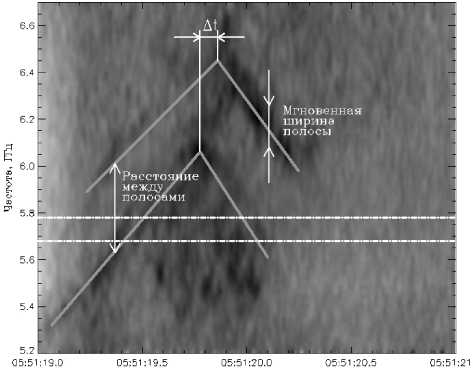

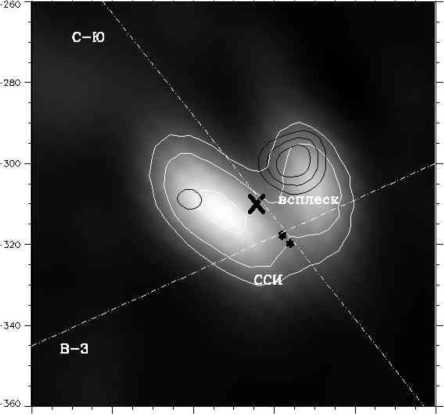

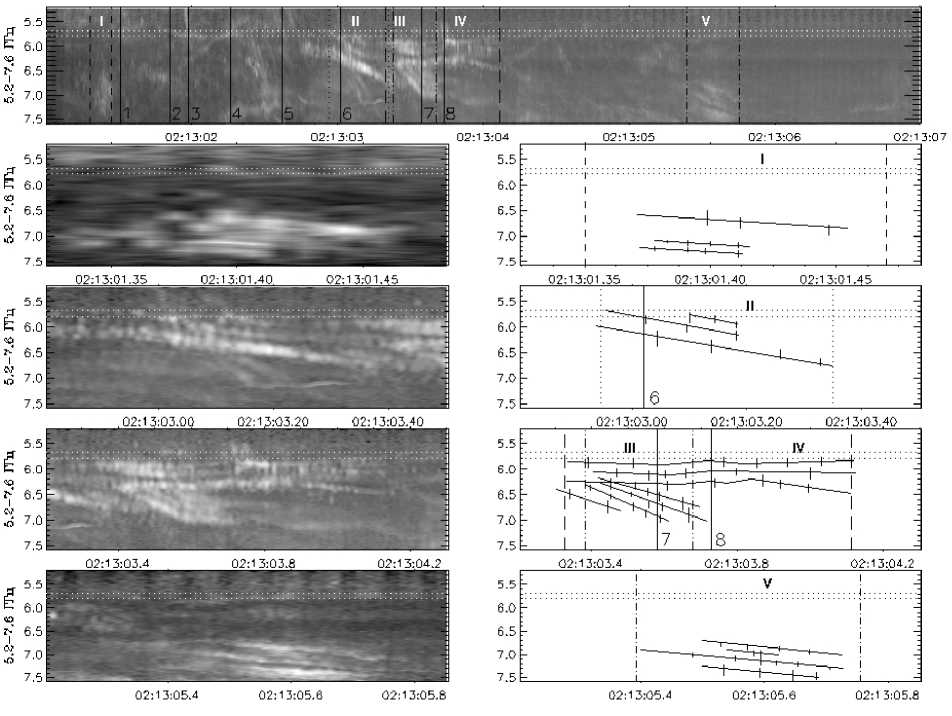

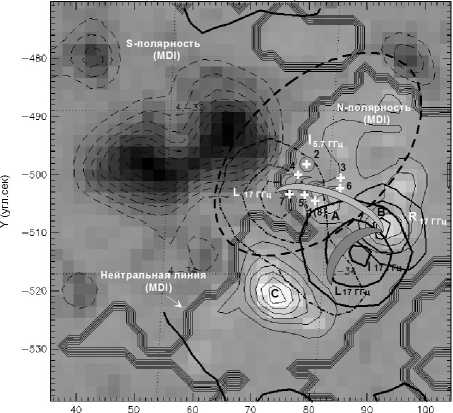

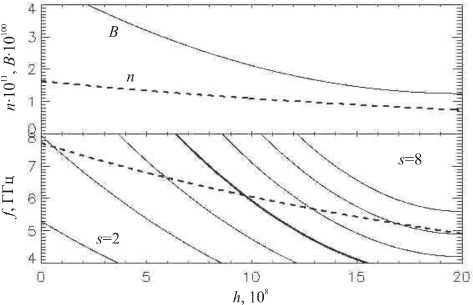

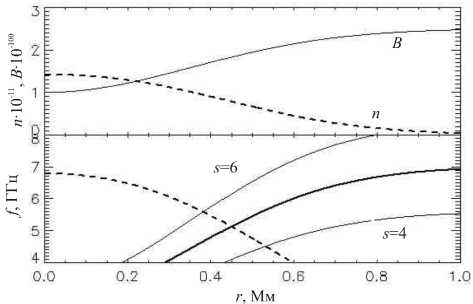

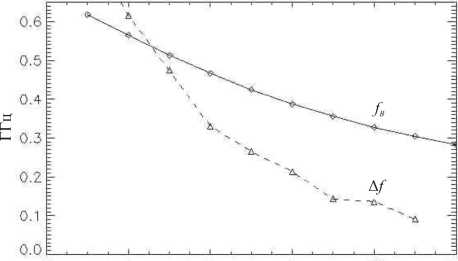

В микроволновом диапазоне генерацию когерентных узкополосных всплесков объясняют двухступенчатыми плазменными механизмами. Вначале возбуждаются электростатические плазменные колебания, а затем часть энергии плазменных колебаний трансформируется в электромагнитные волны с частотами, близкими либо ленгмюровской частоте, либо ее гармонике. В микроволновом диапазоне первым было обнаружено событие с зебра-структурами, излучение которых было вызвано возбуждением в компактном однородном источнике мод Бернштейна плазменных колебаний с частотами, кратными циклотронной частоте электронов [Altyntsev et al., 2005]. Для интерпретации более поздних событий требовались другие модели, поскольку в отличие от мод Бернштейна разница частот соседних полос не была в них постоянной или была слишком мала при сравнении с независимыми оценками циклотронной частоты. Для объяснения таких структур в работе [Chernov et al., 2006] по аналогии с зебра-структурами на низких частотах было сделано предположение, что излучение ярких полос генерируется в отдельных компактных источниках, распределенных вдоль вспышечной петли. При этом частота излучения отдельной полосы оп- ределяется значениями плотности и магнитного по- ля в ее источнике.

В работе [Chernov et al., 2006] генерация узкополосных структур объяснялась возбуждением в плазме колебаний на верхнегибридной частоте fup = ^fp + fB2, ne2 где fp = \ —

У л m ленгмюровская частота и

eB fB =--циклотронная частота электронов, и 2л me вистлеровских волн fw Предполагается, что оба типа плазменных колебаний возбуждаются одновременно одной и той же популяцией электронов. Конверсия плазменных волн в высокочастотные электромагнитные волны происходит при их слиянии f=fup+fw. Поскольку частота вистлеровских колебаний мала, частота электромагнитных волн f близка верхнегибридной частоте. В этом случае близость частоты электромагнитного излучения ленгмюровской частоте приводит к его быстрому затуханию в плазме, окружающей источник [Benz et al., 1992]. В модели [Chernov et al., 2006] наиболее спорным является предположение о формировании множества квазигармонических полос повышенного излучения благодаря пространственной дискретности областей с сильной турбулентностью свистовых волн вдоль вспышечной петли. Как было показано в работе [Злотник, 2010], интенсивность электромагнитного излучения, формирующегося при слиянии верхнегибридных и свистовых волн, не зависит существенно от уровня низкочастотной вистлеровской турбулентности Tw. Этот вывод следует из соотношения Мэнли–Роу: T = fT T /( f T + f T ). up w up w w up . Видно, что при fup>>fw яркостная температура электромагнитного излучения T = Tup. Следовательно, для объяснения пространственной дискретности источников радиоизлучения необходимо предположить аналогичную дискретность турбулентности верхнегибридных колебаний. Повышенный уровень высокочастотной плазменной турбулентности ожидается в компактных областях, в которых выполняются условия двойного плазменного резонанса (ДПР) fup=sfB, где s – целое число [Zlotnik et al., 2003; Kuznetsov, Tsap, 2007; Kuznetsov, 2008]. В модели с источниками излучения полос зебра-структуры на поверхностях ДПР удалось убедительно интерпретировать характеристики многополосной зебра-структуры в метровом диапазоне [Aurass et al., 2003; Zlotnik et al., 2003]. Авторами по магнитограммам вспышечной области было рассчитано распределение магнитного поля вдоль коро-нальной петли. Соотнесение частот зебра-полос с расчетными распределениями магнитных полей позволило авторам получить распределение концентрации плазмы вдоль петли, которое оказалось близким ожидаемому барометрическому распределению при разумном значении температуры коро-нальной плазмы около миллиона градусов. В работе обсуждаются наблюдения зебра-структур в микроволновом диапазоне, динамические спектры которых регистрировались спектрополяриметрами обсерваторий Китая с полосой излучения 5.2–7.6 ГГц, включающей частоту приема ССРТ (5.7 ГГц). Методики наблюдений описаны во втором разделе. Благодаря интерферометрическим наблюдениям этих событий на ССРТ стала возможной локализация источников микроволнового излучения во вспышечной области и, следовательно, независимая оценка параметров плазмы в области генерации по данным рентгеновского излучения. В третьем разделе описаны результаты наблюдений зебра-структур. В четвертом разделе обсуждается применимость существующих механизмов генерации зебра-структур к интерпретации данных наблюдений в микроволновом диапазоне. Наблюдения Методика наблюдений зебра-структуры описана в работе [Altyntsev et al., 2005]. Динамические спектры событий с зебра-структурами наблюдались радиополяриметрами (Solar Radio Broadband Fast Dynamic Spectrometers) НАОК (5.2-7.6 ГГц, частотное разрешение 20 МГц, скважность измерений 5 мс) на обсерватории Хуайроу и спектрометрами Жемчужной обсерватории (Purple Mountain Observatory, 4.5-7.5 ГГц, 10 МГц, 5 мс). Описание инструментов приведено в работах [Fu et al., 1995; Ji et al., 2003]. Пространственные характеристики микроволновых источников регистрировались на ССРТ [Grechnev et al., 2003]. При исследовании тонкой временной структуры вспышечных всплесков использовались данные регистрации с антенных линеек север-юг и восток-запад - одномерные сканы диска Солнца через 14 мс. Методика анализа одномерных изображений Солнца описана в [Altyntsev et al., 1996, 2003] и [Lesovoi, Kardapolova, 2003]. Приемной системой ССРТ является анализатор спектра с полосой частот 120 МГц, в качестве которого используется акустооптическое приемное устройство с 250 частотными каналами, соответствующими веерам ножевых диаграмм. Ширина полосы одного частотного канала равна 0.48 МГц. Отклик на каждой частоте отвечает излучению с узкой полосы на диске Солнца, положение и ширина которой зависят от времени наблюдений, типа линейки и частоты. Сигналы со всех каналов записываются одновременно и формируют одномерное распределение яркости Солнца. При этом пространственное разрешение зависит как от ширины диаграммы, так и от углового расстояния между соседними ножевыми диаграммами. Регистрируются попеременно компоненты круговой поляризации R и L - каждая в интервале длительностью 7 мс. Минимальная ширина диаграммы направленности ССРТ составляет 15 угл. сек и зависит от направления сканирования и местного времени наблюдений. При исследовании пространственных и спектральных характеристик фоновых микроволновых всплесков использовались данные обсерватории Нобеяма: радиогелиографа [Nakajima et al., 1994], спектрополяриметров NoRP (Nobeyama Radio Polarimeters) [Torii et al., 1979; Nakajima et al., 1985] и сети спектрографов RSTN (Radio Solar Telescope Network). Анализ рентгеновского излучения нетеплового компонента плазмы проводился с помощью данных космической обсерватории RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) [Lin et al., 2002]. При анализе некоторых событий были использованы ультрафиолетовые изображения вспышечной области, полученные с помощью TRACE (Transition Region and Coronal Explorer) [Handy et al., 1999]. Магнитная структура вспышек наблюдалась по магнитограммам MDI (Michelson Doppler Imager) [Scherrer et al., 1995]. 17 сентября 2002 г. На рис. 1 приведен динамический спектр с простой зебра-структурой с двумя полосами. Структура была записана в обсерватории Хуайроу в максимуме короткого микроволнового всплеска вспышки 17 сентября 2002 г. Небольшая вспышка С2.0 произошла в АО 10114 (S12W42). Микроволновый всплеск продолжался менее минуты. Форма спектра была характерной для гиросинхротронного излучения с максимальной интенсивностью 60 с.е.п. на частоте около 4 ГГц. Моделирование гиросинхро-тронного спектра [Ramaty, 1969; Ramaty et al., 1994] показывает, что магнитное поле в источнике микроволнового излучения не превышает 200 Гс. Вблизи максимума континуального всплеска в течение пяти секунд с 05:51:19 по 05:51:24 UT наблюдались узкополосные структуры в диапазоне частот 5.2-7.6 ГГц. Среди них на фоне континуального спектра можно выделить две зебры с похожей структурой длительностью около секунды и c интервалом три секунды между ними. На рис. 1 показан динамический спектр первой структуры. Можно выделить две параллельные полосы, которые вначале дрейфуют к высоким частотам со скоростью около 1 ГГц/с, а затем примерно такое же время дрейфуют со скоростью 1.8 ГГц/с вниз по частоте. Полный диапазон излучения структуры несколько превышает 1 ГГц. Перегиб скорости дрейфа наблюдается у высокочастотной ветви позже низкочастотной на Δt=85 мс. Мгновенная ширина полосы излучения восходящей ветви составляет 0.15 ГГц, а нисходящей - 0.23 ГГц, при расстоянии между полосами 0.44 и 0.5 ГГц соответственно. Во время вспышки интерферометрические наблюдения на 17 ГГц показывали петлю с яркими основаниями, разнесенными на 25 угл. сек (рис. 2). В основаниях микроволновой петли были расположены компактные рентгеновские источники с энергиями излучения 25–50 кэВ. Из одномерных распределений радиояркости, записанных на частоте 5.7 ГГц Рис. 1. Динамический спектр зебра-структуры 17 сентября 2002 г. Темные участки соответствуют увеличенной яркости излучения. Полосы яркости отмечены серыми отрезками. Горизонтальные линии показывают границы полосы приема ССРТ. 500 520 540 560 580 600 Рис. 2. Конфигурация вспышечной петли 17 сентября 2002 г. Фон и белые контуры на уровнях (0.3, 0.5, 0.9)х х0.2 МК - яркость на частоте 17 ГГц (05:51:23 UT). Черные контуры показывают рентгеновские источники в диапазоне энергий 25–50 кэВ. Сигнал накапливался в течение 05:50:40.00-05:51:40 UT. Штрихпунктирные линии показывают направления суммирования сигналов одномерных распределений радиояркости для линейных интерферометров ССРТ. Большой крест показывает центр яркости фонового всплеска на 5.7 ГГц, звездочки соответствуют положениям источников в ветвях зебра-структуры (более удален от центра фонового всплеска источник нисходящей ветви). линейными интерферометрами восток-запад и север-юг, следует, что источник фонового всплеска на этой частоте охватывал всю вспышечную петлю на 17 ГГц. Как видно на рис. 1, в полосе рабочих частот ССРТ излучала низкочастотная полоса зебра-структуры. Амплитуда излучения полос зебра-структуры не превышала нескольких единиц солнечного потока, а ее источники на восходящей и нисходящей ветви в моменты регистрации на 5.7 ГГц были расположены в вершине петли. Относительное смещение источников разных ветвей было в пределах точности измерений положений центроидов радиояркости и не превышало трех угловых секунд в картинной плоскости . Изображение вспышечной области в ультрафиолетовом излучении на 195 Å было доступно через минуту после регистрации зебра-структуры . Общая площадь вспышечных уярчений, включающая вспышечную петлю, была около 4-1017 см2. Из интегральных наблюдений вспышки инструментами GOES следует, что зебра-структуры наблюдались на стадии роста меры эмиссии при постоянной температуре около 8 МК. Из оценки меры эмиссии 2-1047 см-3 следует оценка плотности плазмы около 7-1010 см-3, если при указанной выше площади принять толщину излучающей области равной 108 см. 29 мая 2003 г. На рис . 3 приведен динамический спектр микроволнового излучения, записанный во время вспышки 29 мая 2003 г. [Sych et al., 2010]. Это событие отличалось присутствием нескольких зебра-структур с тремя полосами и двух с четырьмя полосами (временные Рис. 3. 29 мая 2003 г. Динамические спектры с тонкой структурой. Нижние панели: динамические спектры для отдельных интервалов (слева), схематические представления зебра-структур (справа). Двумя горизонтальными точечными линиями показан интервал частот приема ССРТ. Арабскими цифрами отмечены моменты времени максимумов субсекундных импульсов (сплошные вертикальные линии), зарегистрированных на ССРТ. Римскими цифрами отмечены отдельные зебра-структуры. Вертикальные линии отмечают интервалы времени с зебра-структурами: I – штриховая, II – пунктирная линия, III – штрихпунктирная линия с двойными точками IV – штриховая, V – штрихпунктирная. интервалы этих структур отмечены на рис. 3 как I–V). Короткий всплеск с длительностью основной фазы около 20 сек (02:13:00–02:13:20 UT) был связан со вспышкой в южной активной области 10368 (S37E03), по классификации GOES М1.5/1F (02:09– 02:24 UT). Зебра-структуры наблюдались во время максимума фонового всплеска, спектр которого достигал ~180 с.е.п. на частоте вблизи 9.4 ГГц. Растянутые во времени фрагменты зебра-структуры представлены на нижних панелях рис. 3. Амплитуда излучения полос зебра-структуры не превышала нескольких солнечных единиц потока. Субсекундные импульсы на ССРТ регистрировались только для зебра-структур II (6), III (7), IV (7, 8). Интересно отметить очень редкое явление, когда одновременно наблюдаются зебра-полосы с разным наклоном (III, IV). Вероятно, в диаграмму попали два независимых источника, или две петли, или две ноги одной петли. В течение четырех секунд в широком диапазоне частот (5.8–7.2 ГГц) наблюдались полосы с различными частотными распределениями и разными скоростями дрейфа. Направление дрейфов в микроволновом диапазоне наблюдается преимущественно к высоким частотам. Во втором и пятом интервалах частотный дрейф полос df/dt=1.3–1.5 ГГц/с при час- тотном расщеплении между полосами 200–300 МГц. В первом и третьем случаях df/dt=3.2–3.6 ГГц/с при Δf≈150–300 МГц. Начиная примерно с 02:13:03.3 UT, между частотами 5.8–6.4 ГГц появились две четкие почти не дрейфующие полосы c расстоянием по частоте между ними 300 МГц. За конфигурацией вспышечных структур можно было наблюдать по последовательностям радиокарт в интенсивности и поляризации на 17 ГГц. Конфигурация вспышки описана в работе [Sych et al., 2010]. Во время вспышки проявлялись два источника в поляризованном излучении: компактный источник с правой (R) поляризацией на западе, вблизи N-пятна и область на востоке, вытянутая в югозападном направлении с противоположным направлением круговой поляризации (рис. 4). В этой области можно выделить два центра яркости левополяризован-ного излучения на северном и южном краях. Северный источник L-поляризации появился вблизи пятна S-полярности. Положение южного источника соответствовало оконечности клина S-полярности, распространяющегося к югу в область N-полярности с развитием активной области. Можно предположить, что основой конфигурации вспышки являлись две петли, соединяющие область R-поляризации с двумя центрами L-поляризации. Существование более короткой южной петли подтверждается расположением центра интенсивности излучения на 17 ГГц в ее вершине. Между основаниями второй более длинной и высокой системы петель была расположена область вспышечного излучения на 5.7 ГГц, вытянутая по направлению нейтральной линии фотосферного поля. Источники зебра-структур находились в корональных частях этой системы петель. Видимые размеры источников были равны ширине диаграммы ССРТ, т. е. их истинные размеры были значительно меньше 15″. Степень поляризации импульсов на частоте приема ССРТ была небольшой, с разными знаками. Большое различие параметров в зебра-структурах указывает на расположение их источников в разных магнитных петлях. Все события с зебра-структурами, обнаруженными в динамических спектрах в диапазоне частот 4.5–7.5 ГГц, приведены в таблице. Во всех случаях их диапазон частот был меньше динамического диапазона спектрополяриметра НАОК 5.2–7.5 ГГц. Отобраны случаи, когда наблюдалось одновременно не менее двух полос яркости, изменяющихся подобным образом. Отметим, что полосы поглощения с яркостной температурой ниже фоновой, которые иногда наблюдались между яркими полосами на низких частотах [Slottje, 1981], в этих событиях не наблюдались. Оценки величин магнитных полей в источниках зебра-структур приведены для ряда событий, в которых удалось рассчитать конфигурацию магнитного поля в потенциальном приближении. Для случаев, когда полосы зебра-структур регистрировались на ССРТ, значения степени поляризации определялись по данным ССРТ. В остальных случаях использовались данные НАОК. Май 29, 2003 06:23 UT, SSRT(5.7 ГГц), NoRH(17 ГГц) X (угл.сек) Рис. 4. Положения радиоисточников на 5.2 ГГц (ССРТ) и 17 ГГц (NoRH), наложенные на магнитограмму MDI. Черной жирной штриховой линией обозначено положение левополяризованного локального источника на 5.7 ГГц на момент 02:17:54.8 UT . Тонкой штрихпунктир-ной линией показано положение левополяризованного фонового источника всплеска (L) на 17 ГГц (вытянутого в юго-западном направлении) на момент 02:13:00 UT, тонкой сплошной линией – положение правополяризованного фонового источника всплеска (R) на 17 ГГц. Прямые кресты – положения источников ССИ 1–8. Крупные ленты (светло-серая и темно-серая) обозначают вероятные вспышечные петли. 5 января 2003 г. Среди событий, приведенных в таблице, выделяется зебра-структура 5 января 2003 г. В этом событии наблюдались четыре полосы, расположенные эквидистантно по частоте, причем изменения частотных дрейфов происходили синхронно во времени для всех полос. Разница частот соседних полос соответствовала циклотронной частоте в области источника. Особенностями этого события являются длительность более секунды и 100%-я поляризация. Наблюдения с пространственным разрешением показали, что излучение зебры соответствует необыкновенной моде электромагнитного излучения и излучается компактным источником [Altyntsev et al., 2005]. 10 апреля 2001 г. В пределах погрешности измерений полосы во вспышке 10 апреля 2001 г. были расположены эквидистантно. Анализ этого события [Chernov et al., 2006] показал, что в этом случае механизм излучения с модами Бернштейна неприменим, поскольку разница частот соседних полос слишком мала. В остальных событиях эквидистантность полос по частоте, как правило, нарушалась. Число полос не превышало четырех, и при подобии поведения полос во времени в некоторых случаях наблюдались временные задержки полос друг относительно друга. Характеристики этих структур можно суммировать следующим образом: Диапазон частот f, ГГц 5.2–7.5 Количество полос 2–4 Интервал частот между полосами Δf, ГГц 0.1–0.7 Длительность, c 0.1–4.1 Мгновенная ширина частот полосы, ГГц 0.04–0.35 Дрейф разнонаправленный, ГГц/с 0.4–19 Поляризация, % 0–50 Задержки Δt, мс <130 Обсуждение Наблюдения зебра-структур с пространственным разрешением показали, что их источники расположены в корональных частях вспышечных петель, в которых магнитное поле не превышало нескольких сотен гаусс. Узкие мгновенные частотные спектры полос зебра-структур указывают на когерентный механизм их генерации. Появление когерентного излучения на фоне континуального излучения вспышечных корональных петель естественно связывать с собственными колебаниями вспышечной плазмы на ленгмюровской частоте ne2 f = ,гдеn V П m – плотность плазмы, и электронной циклотронной частоте fe = eB2 2n mc где B – величина магнитного поля. Ленгмюровская частота становится выше 4 ГГц при плотности плазмы в источнике 2-1011 см-3. Если электромагнитное излучение излучается на удвоенной ленгмюровской частоте, плотность в источнике около 5-1010 см-3. Циклотронная частота достигает этого значения при величине магнитного поля выше 1400 Гс. Такое магнитное поле характерно для оснований вспышечных петель в хромосфере, а в короне оно значительно меньше. Следовательно, в источ- Событие 10.04.011 21.08.02 17.09.02 5.01.03 2 18.03.033 29.05.034 Кол-во полос 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 Δf, ГГц 0.09 0.2 0.11 0.12 0.24 0.63 0.73 0.44 0.50 0.20 0.38 0.16 0.22 0.3 0.5 0.14 0.48 0.23 0.27 0.14 0.27 0.13 0.29 0.14 0.21 Длительность, с 1.2 0.8 2,1 0.9 1.3 0.4 2.4 4.1 0.4 0.09 0.45 0.3 0.8 0.34 Мгновенная полоса, ГГц 0.1 0.04 0.35 0.26 0.2 0.09 0.06 0.26 0.12 0.29 0.04 0.2 0.1 0.16 0.16 0.32 0.12 0.16 0.1 0.17 Дрейф, ГГц/с -1.0 +0.2 -1.4 +0.6 -0.3 +1.0 +2.5 -1.0 +1.8 +2.7 -0.7 -0.5 -11 +19.6 +3.4 +4.9 +2.1 +2.7 +2.85 +3.23 0.39 0.44 1.27 1.81 Задержка, мс < 40 <10 < 10 50 85 <10 10 130 Поляризация, % 30–50 30–50 5 30 0 100 100 20 5 90 50 50 50 1Chernov et al., 2006; 2Altyntsev et al., 2005; 3Ning et al., 2007; 4Sych et al., 2010. никах зебра-структуры можно считать выполненным условие fp>>fe . В событиях с простой конфигурацией 17 сентября 2002 и 5 января 2001 г. с одной вспышечной петлей наблюдения мягкого рентгеновского излучения с помощью GOES позволили оценить концентрацию плазмы. В этих случаях частоты излучения зебра-структур были близки удвоенной ленгмюровской частоте. Источником энергии когерентного излучения являются нетепловые электроны с питч-угловой анизотропией, релаксация которых к равновесному состоянию осуществляется через возбуждение электростатических колебаний с частотой выше ленгмюровской благодаря развитию конусной неустойчивости. Наличие пучков электронов с поперечной анизотропией распределения нетепловых электронов по скоростям во вспышечных петлях было показано в работах [Altyntsev et al., 2007, 2008]. Первая зебра-структура в микроволновом диапазоне была обнаружена в динамических спектрах вспышки 5 января 2003 г. и описана в работе [Altyntsev et al., 2005]. Разница между частотами соседних ярких полос была постоянной и близка к циклотронной частоте. Наблюдения ССРТ показали, что источником излучения разных полос была одна и та же компактная область. Положение источника относительно магнитного поля и знак поляризации излучения указывают на необыкновенную моду излучения зебра-структуры. Плотность плазмы в микроволновом источнике оценивалась по данным о мягком рентгеновском излучении. Знание параметров плазмы в источнике позволило идентифицировать наблюдаемое излучение как возбуждение бер-штейновских мод колебаний замагниченной плазмы – продольных электростатических волн на частотах, кратных гармоникам циклотронной частоты f=sfe [Altyntsev et al., 2005; Kuznetsov, 2005]. В других событиях с 3–4 полосами расстояния между соседними полосами зебра-структуры Af неодинаковы. В этом случае наиболее вероятным механизмом генерации зебра-излучения является так называемый двойной плазменный резонанс [Zheleznyakov, Zlotnik, 1975; Zlotnik et al., 2009]. В этом случае предполагается, что разные полосы генерируются в разных местах вспышечной петли вблизи так называемых резонансных поверхностей. На этих поверхностях для s-гармоники циклотронной частоты должно выполняться условие: fs = ^fp (ns )2 + f (Bs )2 = sf (Bs), где ns - плотность плазмы, и Bs – магнитное поле на резонансной поверхности, соответствующей гармонике s. В этих условиях инкременты кинетической неустойчивости верхнегибридных волн максимальны: у~ nacfe/n, и значительно выше инкрементов неустойчивости на модах Бернштейна. Модель с излучением из ДПР-областей была убедительно подтверждена при интерпретации характеристик зебра-структуры в метровом диапазоне [Aurass et al., 2003; Zlotnik et al., 2003]. Исследовалось событие 25 октября 1994 г. в АО 7792 с двумя взаимодействующими петлями с масштабами, различающимися на порядок. По магнитограммам активной области было рассчитано распределение магнитного поля вдоль большой корональной петли. Используя эти расчеты и значения частот зебра-полос, авторы получили распределение концентрации плазмы вдоль петли, которое оказалось близким ожидаемому барометрическому распределению при разумном значении температуры корональной плазмы около миллиона градусов. Разница частот излучения из соседних резонансных поверхностей должна быть равной Af = 2 fs+1- 2 fs. Если fp>>fe, плотность плазмы и магнитное поле в источниках соседних полос связаны следующим образом: Bs+1 s L Af ) =1 +, Bs s +11 2 fs ) В событии 17 сентября 2002 г. магнитное поле составляло 200 Гс, а циклотронная частота fe=0.56 ГГц. Частота излучения полос зебра-структуры достигает 6.4 ГГц, и, если трансформация в электромагнитные волны происходит на удвоенной частоте, получается оценка s≈5. При разнице частот между полосами Af=0.44 ГГц < fe получим отношения величин магнитного поля и плотности плазмы в источниках полос Bs+1/Bs≈0.94 и ns+1/ns≈1.07. Видно, что при небольших номерах гармоник значения плотности и магнитного поля в источниках соседних полос изменяются в противофазе. В ДПР-модели условия резонанса определяются локальными значениями магнитного поля и плотности плазмы, характеристики которых могут изменяться с магнитогидродинамическими скоростями. Появление и длительность существования зебра-структур определяются наличием нетепловых электронов с неравновесным питч-угловым распределением в областях резонанса. Теоретический анализ условий возбуждения зебра-структур показывает их критическую зависимость от характеристик нетепловых компонентов электронного распределения (см. обзор [Zlotnik et al., 2009]). Механизм ДПР-генерации при параметрах плазмы, близких микроволновым наблюдениям на ССРТ, был детально исследован в работах [Kuznetsov, 2005, 2007, 2008; Kuznetsov, Tsap, 2007]. При вспышечных температурах плазмы порядка 10 МK инкремент конусной неустойчивости превышает время обратных кулоновских столкновений при плотности нетепловых электронов nac/n>10–6. Из теоретического анализа следует, что интенсивность излучения и степень поляризации могут изменяться в широких пределах и максимальны в узком телесном угле перпендикулярно магнитному полю. Сильная угловая зависимость интенсивности излучения является одной из причин того, что зебра-структуры редко наблюдаются . Они наблюдались во вспышках, расположенных как в центральной части диска, так и близко к лимбу, что косвенно свидетельствует о положении источников вблизи вершин вспышечных петель . В микроволновом диапазоне конфигурация источников зебра-структур с распределением вдоль вспышечной петли требует больших по сравнению с традиционными оценками градиентов плотности [Chernov et al., 2006]. На рис. 5 приведен пример расчета положений резонансных поверхностей. Расчеты выполнены в предположении об удвоении частоты во время трансформации электростатических колебаний в электромагнитные. Для описания изменения магнитного поля вдоль петли использовался параболический закон [Lee, Gary, 2000] B(h)=Btop(1+(h/LB)2). Зависимости на верхней панели рис . 5 получены при значениях Btop= 125 Гс, LB = 12 Мм, характерных для вспышечных петель. На нижней панели сплошными линиями показаны зависимости удвоенных частот Рис. 5. Модельные распределения плотности и магнитного поля с высотой (вверху), удвоенные частоты циклотронных гармоник (сплошные линии) и удвоенной верхнегибридной частоты (штриховая линия) (внизу). Пятая циклотронная гармоника выделена жирной линией. циклотронных гармоник в диапазоне 5=2 ^ 8. Штриховыми линиями показаны распределение плотности плазмы и изменение с высотой удвоенной верхнегибридной частоты. Пересечения штриховой линии со сплошными кривыми показывают резонансные частоты и их положения вдоль вспышечной петли. Предполагается барометрический закон изменения плотности с параметрами, при которых частоте 6.4 ГГц отвечает пересечение с пятой гармоникой циклотронной частоты, а изменение Δf частоты с номером гармоники сравнимо с наблюдаемыми изменениями частоты. Моделирование показывает, что температура плазмы (≤0.5 MK) в излучающей петле должна быть в несколько раз меньше обычной корональной и на порядок меньше температур, характерных для вспышечной плазмы. Характерным свойством зебра-структур является дрейф полос яркости по частоте, отражающий изменение параметров плазмы в областях резонанса при сохранении номера гармоники. Для сохранения резонанса, равенства ленгмюровской частоты частоте циклотронной гармоники, требуется согласованное изменение во времени величин плотности и магнитного поля n~B2. Подобная связь плотности и магнитного поля характерна для поперечного равновесия токового жгута. Рассмотрим простейший случай стационарной магнитной трубки, в которой выполняется условие радиального равновесия: B2(r) B2 --+ 2kBn(r)T = ——, где kB - постоянная Больц-8п 8п мана, Bext – внешнее магнитное поле. Предполагается, что давлением плазмы вне петли можно пренебречь. На рис. 6 приведены результаты расчетов для этой модели, аналогичные показанным на рис. 5. Температура плазмы внутри трубки принята постоянной и равной 8 МK. Радиальное распределение магнитного поля принято в виде B[Гс]=250-150ехр(-r2/р2), а распределение плотности плазмы определялось из уравнения равновесия. Масштаб изменения величины магнитного поля р принят равным 0.5 Мм. Видно, что простая модель при разумных предположениях о параметрах плазмы вспышечной петли удовлетворительно описывает наблюдаемую разницу частот между полосами зебра-структуры (рис. 7). Разница частот может быть как выше циклотронной частоты при малых номерах гармоник, так и ниже при больших номерах. Отметим в этой связи событие 21.08.2002, в котором Af=0.6^0.8 ГГц. В модели имеется ряд свободных параметров, таких как радиальные профили магнитного поля и температуры плазмы, изменяя которые можно согласовать характеристики расчетных и наблюдаемых структур. Дрейфы полос естественно объяснять колебаниями типа перетяжек, которые приводят к росту плотности плазмы и магнитного поля в сжимаемых магнитных трубках. Наблюдаемый частотный размах около 1 ГГц обеспечивается при сравнительно малом изменении плотности плазмы (≈30 %). Чтобы полоса частот отдельной полосы была узкой, продольные размеры излучающих областей должны быть ограниченными, много меньше характерных продольных градиентов концентрации плазмы Рис. 6. То же, что на рис. 5, для равновесной магнитной трубки. 4 Б 8 10 12 Рис. 7. Зависимость разницы по частоте между соседними резонансными поверхностями (штриховая линия). Сплошной линией показана циклотронная частота на этих поверхностях. и величины магнитного поля. Ограничение на диаметр излучающей области сверху следует из оценок затухания электромагнитного излучения в плазме, окружающей магнитную трубку. Используя выражения из работы [Benz et al., 1992] для оптической толщины на удвоенной ленгмюровской частоте , получаем τ=1/(2T-3 1 2ν 2λ), где λ – характерный радиальный масштаб изменения плотности. При λ=0.5 Мм оценка τ≈0.1 и поглощение при выходе излучения по радиусу магнитной трубки пренебрежимо мало. Однако , если радиус петли достигает нескольких тысяч километров, а также в направлениях, близких продольному, поглощение может быть значительным . Заключение Современные высокочувствительные спектрополяриметры позволили зарегистрировать несколько событий с зебра-структурой в микроволновом диапазоне. Среди нескольких десятков событий с тонкой временной структурой, зарегистрированных в диапазоне частот от 5.2–7.5 ГГц спектрополяриметрами НАОК и ССРТ (см., каталог http:\\badary.iszf.irk.ru\ finestructure), зарегистрировано только шесть событий с зебра-структурами, интенсивность которых не превышала нескольких солнечных единиц потока. Наблюдаемые полосы соответствуют в микроволновом диапазоне небольшим номерам гармоник (около пятой), а количество полос не превышало четырех. Разности частот соседних полос менялись в широ- ком диапазоне 0.1–0.7 ГГц. Характеристики наблюдаемых событий не противоречат нашим знаниям о свойствах излучения на двойном плазменном резонансе и могут использоваться для диагностики параметров плазмы в корональных вспышечных петлях. Работа поддерживалась грантами РФФИ № 12-02-91161-ГФЕН_а и № 12-02-00173–а, грантами Федерального агенства по науке и инновациям (государственный контракт 16.518.11.7065 и 02.740.11.0576, а также грантом им. М. Кюри по международному обмену научными кадрами в рамках 7-й Европейской программы.