Осознанное экологическое поведение молодежи в рамках устойчивого развития территорий

Автор: Медведева Е.И., Крошилин С.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 5 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

Экологическое поведение определяется сознательностью, особенностями экологической культуры и воспитания индивида. Важную роль при этом играют просвещение и образование, которые в дальнейшем влияют на рациональность поступков, конкретных действий или бездействия, собственного ответственного и бережливого отношения человека к окружающей среде и природе. Сегодня экологическая повестка является актуальной составляющей не только в выстраивании социально-экономических отношений, но и в политическом аспекте, так как все чаще именно ESG-принципы становятся доминантными при принятии политических решений. Цель исследования заключается в определении отношения молодежи к собственному рациональному экологическому поведению, а также в оценке роли и форматов ответственности за решение экологических проблем на региональном уровне. Авторы применяют собственный инструментарий (анкету) для проведения пилотного исследования в двух регионах: на юго-востоке Московской области и в Рязанской области. Несмотря на то, что регионы граничат между собой, по многим вопросам выявлены принципиально разные точки зрения. Уникальность работы состоит в том, что полученные результаты были сопоставлены с результатами аналогичных исследований ВЦИОМ. Усредненная оценка исследуемых регионов почти в два раза отличается от базы сравнения. Такая разница доказывает необходимость осуществления именно локальных региональных срезов, так как только в этом случае можно выявить региональные особенности. Ценность авторских результатов (на данном этапе исследования) заключается в изучении региональной специфики обозначенной проблемы. Полученные данные и методику проведения опроса могут использовать специалисты и региональные власти для решения экологических вопросов.

Устойчивое развитие территорий, здоровье, социально-экономические проблемы, экология, экологическое поведение, осознанное экологическое поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/147241645

IDR: 147241645 | УДК: 504.03 | DOI: 10.15838/ptd.2023.5.127.4

Текст научной статьи Осознанное экологическое поведение молодежи в рамках устойчивого развития территорий

Экологическое поведение, экология, здоровье, осознанное экологическое поведение, устойчивое развитие территорий, социально-экономические проблемы.

Введенный немецким ученым Э. Геккелем в середине XIX века научный термин «экология» определял ее как «…науку об отношениях между растительным и животным миром с окружающей средой» (Яо, 2017). Сегодня под экологией понимается достаточно широкий круг вопросов, который касается самых разных аспектов жизнедеятельности, начиная от экологических проблем, заканчивая экологической культурой (Тобоев, 2015) и сознанием (Фахретдинова, Замалетдинова, 2017). Однако наиболее целесообразно сегодня говорить об «экологическом сознании» различных поколений и «экологической сознательности» молодежи, так как именно от этого зависят условия проживания наших потомков и форматы развития взаимодействий человека и природы.

В настоящее время экологическое сознание может быть определено как «…способ-ность человека понимать свою общность с природой и уметь согласовывать свои действия с ее ритмами… Это самостоятельный выбор человека, в котором отражается степень его ответственности за окружающий мир» (Тобоев, 2015). Другие ученые считают, что «экологическое сознание входит в основные формы сознания… выполняя роль интегратора не только индивидуального, но и общественного сознания…» (Гимазетдинова, Сабирзянов, 2014). Независимо от того, как трактуется экологическое сознание, оно не только играет основную роль при формировании мировоззрения человека, но и влияет на его экологическую культуру и поведение, что представляет собой нечто большее, чем просто разумное природопользование. Заложенные с самого раннего детства ориентиры и выстраиваемая система образования всегда опираются на экологические знания.

Становление экологического образования в России началось еще в 60-х гг. XX века. В период реформ в начале 1990-х гг. в РФ были приняты ключевые нормативно-правовые документы по охране окружающей среды. В них в качестве приоритетных направлений названы основы экологического образования и просвещения населения. Было доказано, что экологические знания должны предоставляться на всех уровнях российского образования, так как это позволит в будущем анализировать, оценивать и понимать последствия влияния действий человека на природу (Гимазетдинова, Сабирзянов, 2014). Главная задача экологического образования состояла в оказании воздействия на формирование экологической культуры человека с целью наиболее рационально использовать существующие природные ресурсы.

Экологическое просвещение и образование направлены, прежде всего, на необходи- мость развития осознанного поведения человека и понимание ценности окружающей его природы. Основная цель заключается в изучении основных положений, требующихся для получения основных знаний, умений и навыков (ЗУН) в понимании и осознании прямой и обратной взаимосвязи между человеком и природой, окружающей средой, культурой человека и биологическим окружением. Такое образование призвано привить практические навыки и компетенции для бережного и грамотного отношения к окружающей среде, а также выработать у индивида поведение, которое могло бы способствовать улучшению экологической ситуации и повышению качества окружающей среды обитания для будущих поколений (Дзятковская, 2013).

В конце XX века просвещение в сфере природоохраны давало лишь общие представления о проблемах природопользования. На тот момент не были даже сформулированы основы экологических ЗУНов, и они не применялись в практической деятельности (Хорошавин и др., 2014). Специалисты в сфере образования и ученые того времени отмечали необходимость изменений в системе ценностей людей для значительных успехов в решении экологических проблем, так как существующая на тот момент парадигма технологического прогресса стала причиной возникновения проблем с окружающей средой (Панов, Лидская, 2012). В дальнейшем экологические проблемы и ряд техногенных катастроф привели к необходимости изучения и учету экологической повестки, так как встал вопрос о физическом выживании человечества. Именно тогда исследователи обратились к понятию «экологическое сознание» и стали его рассматривать в различных аспектах, так как именно такой подход способствует достижению оптимального равновесия во взаимодействии человека с природой (Фахретдинова, Замалетдинова, 2017).

В связи с этим экологическое сознание представляется как некая совокупность знаний о выстраивании системы взаимодей- ствия общества и природы (Аутлева, Шорова, 2019), которое в своей основе имеет четкое понимание негативных последствий потребительского отношения к окружающей среде. Согласно исследованиям ряда авторов (Д. Маркович, Э.В. Гирусов и др.) под экологическим сознанием можно понимать «… охват наших представлений, поведения, желаний и ожиданий относительно окружающей нас среды… Это некий конгломерат теорий и взглядов на проблемы «отношения» общества с окружающей средой, природой, направленный на принятие оптимальных решений для реализации таких взаимоотношений с учетом природных ресурсов и возможностей» (Фахретдинова, Замалетдинова, 2017).

Другие российские ученые (В.А. Скребца, П.К. Анохина, Г.С. Смирнова и др.) определяли понятие «экологическое сознание человека» не только с точки зрения анализа ситуации на данный момент времени, но и с точки зрения оценки перспективы – будущего состояния окружающей среды и экологической ситуации. Именно такой подход в формировании экологического сознания позволит человечеству «сберечь себя» (свое существование) (Яо, 2017). Правильно сформированное экологическое сознание способствует пониманию и осмыслению экологических проблем, и именно оно должно быть взято за основу принимаемых человеком решений с учетом будущего (Бегидова, Макрушина, 2014).

Для современного социума особое место в вопросах формирования экологического сознания занимает отношение молодого поколения, так как помимо имеющихся у молодежи компетенций и знаний в области экологического поведения необходимо сформировать умение рационального использования всех ресурсов общества. Особое значение отводится именно экологическому образованию, так как полученные знания и умения могут впоследствии трансформироваться у молодежи в необходимые убеждения, которые и формируют «оптимальное» экологическое сознание (Петрова, Микрюков, 2019).

При таком подходе соблюдаются нравственные принципы и правовые нормы природопользования, которые ориентированы на изучение возможностей и охрану природы. Молодежь в процессе получения экологического образования «подводят» к пониманию, что именно нужно для оптимального сосуществования природы и общества, формируют форматы благоприятных жизненных условий, позволяющих сохранять, беречь ресурсы, необходимые поколениям в будущем.

Система образования призвана воздействовать на воспитание индивида в вопросах грамотного экологического поведения, представляющее собой непрерывный и систематический процесс по целенаправленному формированию бережливого (нравственного) отношения человека к окружающей среде. Это особая форма воздействия на личность, так как оно способствует созданию системы экологических ценностей, формируя морально-этическую основу взаимодействия с природой. В таком воспитании важно участвовать не только образовательным организациям, но и семье, и обществу в целом (Ануфриев, Пономарев, 2020). Рациональное экологическое поведение индивида формируется с раннего детства внутри семьи. Например, Л.Г. Титаренко в работе «Экологический аспект образа жизни: основные ценности и типы поведения» выделил несколько типов экологического поведения горожан, взаимосвязанные с ценностными ориентирами и установками на экологическую сознательность, которые доминируют у каждого члена общества. К ним отнесены: потребительский, пассивный и активный ресурсосберегающие типы экологического поведения жителей городов (Титаренко, 2015).

В настоящее время борьба с экологическими проблемами может быть эффективной только при условии формирования правильного экологического сознания молодежи, опирающегося на экологическое образование и культуру человека, на которые оказывают воздействие не только учебные заведения, но и семья. Формат рациональ- ного экологического поведения формируется институтами, семьей, обществом с раннего детства (Римашевская и др., 2016). Необходимо сформировать экологически ответственное поведение, так как на современном этапе развития техногенной цивилизации практически исчерпан резерв способности природы к самоочищению (Фахретдинова, Замалетдинова, 2017). Современные технологические достижения спровоцировали экологический кризис, который явился следствием человеческой деятельности, ориентированной лишь на собственные интересы без учета возможности бережного обращения с природой. Именно поэтому экологическая повестка уходила «на задний план» при достижении новых волн индустриального развития. Для возникновения в социуме и в сознании каждого индивида экологической обеспокоенности потребовались годы и многократное обоснование необходимости видеть экологическую проблему в качестве доминантной задачи общества.

На современном этапе развития особую значимость приобретает экологическая устойчивость социально-экономических систем, под которой понимается достижение экологических целей концепции устойчивого развития (Замятина, Тишков, 2022), т. е. обеспечение качества окружающей среды, достаточного для удовлетворения потребностей текущего и будущих поколений (Бобылев и др., 2019). Отметим, что экологическая устойчивость выступает отдельным фактором устойчивого развития территории. На наш взгляд, экологически устойчивое развитие формирует такую социально-экономическую систему, которая характеризуется сохранением природного капитала региона (Селименков, Кузнецов, 2014).

Для российских регионов экологические вызовы являются актуальными несмотря на современные экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на экономические, политические и социальные процессы в обществе. О необходимости использования принципов ESG-менеджмента1 уже сегодня не только при управлении предприятиями и фирмами, но и на муниципальном уровне все чаще говорят современные специалисты и топ-руководители предприятий. Такие подходы в перспективе станут важнейшим инструментом для реализации всех проектов в рамках управления, основанного на пространственном развитии и актуализации Концепции устойчивого развития, признанной мировым сообществом с 1992 года. Данная концепция – это парадигма развития современной цивилизации, в которой социальная, экономическая и экологическая составляющие взаимосвязаны, взаимозависимы, а их сбалансированность является основой устойчивого развития (Замятина, Тишков, 2022).

Концепция устойчивого развития была разработана и предложена к реализации в ООН в 2015 году. Период ее реализации назначен на 2015–2030 гг. Основная идея проекта заключалась в необходимости достижения определенных целей, а именно целей устойчивого развития (ЦУР). На тот момент данный документ имел важное значение для решения глобальных экологических проблем, так как увязывал воедино мировую экологическую повестку, систему управления на уровне как стран, так и предприятий, а также социальные задачи развития регионов (Рязанова, 2018). Вся деятельность ООН в период с 2005 по 2014 год была направлена на решение поставленных задач по достижению ЦУР. Были задействованы образовательные ресурсы для просвещения в вопросах экологии людей во всем мире (Scott, Stephen, 2003; Scott, Stephen, 2004). Задача создания устойчивого будущего для всех стран стала основной (Cotton et al., 2007).

В практике управления зарубежными предприятиями ЦУР прописываются на уровне стратегии развития. Более того, любые финансовые вложения (проекты) оцениваются с учетом изменяющихся институциональных условий на устойчивое развитие с учетом ESG-факторов. Такой подход отражается в стратегических планах развития большинства зарубежных компаний (Cinelli, 2020; Orlitzky, 2008; Yoon, Gurhan-Canli, 2003).

В России такая политика применяется в основном в организациях, которые работают с зарубежными партнерами на внешнем рынке, особенно в финансовом секторе. В 2006 году в Государственной Думе РФ были проведены парламентские слушания по вопросам о перспективах реализации Стратегии Европейской экономической комиссии ООН, прежде всего в сфере образования, в интересах устойчивого развития. Однако на практике в области реализации устойчивого развития (экологическая, экономическая, социальная составляющие) в российском образовании реализовывалась лишь экологическая составляющая. В числе поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета в 2017 году одним из пунктов стала необходимость включения базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития во ФГОСы (Замятина, Тишков, 2022).

В настоящее время для решения вопросов в экологической сфере достаточно много делается со стороны региональных властей и Правительства РФ: реализуются важные проекты и воплощаются принятые решения для улучшения экологии в регионах, в стране в целом. Например, в Московской области в 2016 году принята государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» на период 2017–2026 гг.2 Данный документ разработан для охраны природных ресурсов и окружающей среды (водоемов, лесов) в Подмосковье. В нем утверждена региональная программа обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и промышленными отходами.

20 декабря 2022 года Правительство Московской области приняло постановление № 1410/47, которым внесены корректировки в отдельные разделы государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья», реализуемой до 2026 года3, в связи с изменением актуальности тех или иных мер и мероприятий, запланированных и уже реализованных в рамках указанной программы. Например, в новую редакцию были внесены мероприятия по профилактической работе с борщевиком Сосновского. Причиной тому стало бесконтрольное распространение растения, являющегося угрозой как для сельского хозяйства, так и лесных массивов вследствие распространения в лесах Подмосковья.

Одним из наиболее острых и актуальных вопросов экологической повестки выступает проблема утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Подпрограмма стартовала с 2016 года. Она постоянно модернизируется, в нее включаются дополнительные форматы работы. В современной практике российской переработки ТБО примерно до 40% может представлять собой сырье для вторичной переработки. В настоящее время в России лишь 8% ТБО перерабатывается, а остальное перевозится на полигоны. К середине 2022 года на территории Московской области было создано свыше 50 площадок «Мегабак».

Полученные в процессе реализации проекта «Мегабак» результаты уже в настоящее время доказали эффективность такого подхода: собрано более 100 тыс. куб. м вторичного сырья (из них за 2021 год более 50 тыс. куб. м, что свидетельствует о положительном эффекте от реформы обращения с ТКО4.

Все это в совокупности, конечно же, направлено на создание благоприятных экологических условий проживания/отдыха и т. д. жителей данного региона. Однако контролирующие меры носят чаще итоговый (отчетный) характер. Ситуация изменится в положительную сторону только в том случае, если сами граждане будут сознательно относиться к решению экологических проблем. Статистические данные подтверждают позитивный тренд более сознательного распределения бытовых отходов: большинство жителей занимаются сортировкой мусора, заранее планируют утилизацию крупных бытовых отходов и т. д.

Согласно результатам исследований, проведенных ВЦИОМ в конце 2021 года, большинство российских респондентов утверждают, что наибольшее негативное влияние на экологическую ситуацию в регионах их проживания оказывают расположение полигонов захоронения ТБО (свалки мусора), сложная транспортная обстановка и, как следствие, вредные выбросы. Также в качестве основных факторов влияния на экологическую обстановку указывались вырубка лесов (бесконтрольная) и деятельность коммерческих организаций (промышленных предприятий)5.

По аналогичной методике аналитики ВЦИОМ повторили опрос в начале 2023 года.

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос «На Ваш взгляд, что оказывает наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в Вашем регионе?», % от числа опрошенных

Источник: Экологическая ситуация и промышленная политика: актуальные акценты //

Обзоры. 9 марта 2023 г. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologicheskaja-situacija-v-rossii-monitoring-20230309 (дата обращения 10.04.2023).

Сравнительный анализ результатов опросов показал, что положительная динамика в оценках экологической ситуации стала отмечаться чаще не только на региональном уровне, но и в стране в целом. В исследованиях 2023 года нейтрально оценили ситуацию 40% респондентов (3 балла из 5, то есть, по мнению опрошенных, обстановку можно назвать «удовлетворительной»), в предыдущем году показатель составлял 44%. Положительных ответов на 4 и 5 баллов в 2023 году насчитывалась треть (34%); в 2021 году – 23%. Доля отрицательных ответов (1 и 2 балла) снизилась до 17%. Региональные оценки также повысились. В 2023 году 46% назвали экологическую обстановку «хорошей» (4 и 5 баллов), в 2021 году – 35%. В 2023 году 23% оценили ситуацию как «плохую» (1 и 2 балла), в 2021 году таких было около трети. 30% «удовлетворены» (3 балла) экологической ситуацией в своем регионе6.

Полигоны ТБО и деятельность мусороперерабатывающих заводов, по мнению респондентов, являются основными источниками негативного воздействия на экологию. В 2023 году их отметил 41% опрошенных, как и в 2021 году. В пятерку негативных факторов, влияющих на ситуацию, включены промышленность (34%), проблемы транспорта и вредные выхлопы (31%), бесконтрольная вырубка лесов (27%) и их загрязнение (25%), а также загрязнение территорий около водоемов и самих водных ресурсов. Практически аналогичный перечень факторов был указан и в 2021 году (рис. 1).

В 2023 году 41% респондентов отметили, что сами люди, а именно их действие или бездействие, оказывают негативное воздействие на окружающую среду и экологию. В 2021 году подобный ответ дали 38% опрошенных. Почти четверть всех россиян считают, что бездействие властей регионов и местного руководства приводят к наиболее негативным последствиям для экологии. Негативное воздействие промышленных предприятий и «недоработка» социальных надзорных органов и служб также, по мнению 18% респондентов, негативно сказываются на ухудшении экологических условий проживания людей. Основные причины, сдерживающие изменение экологических показателей, россияне видят в недостаточном уровне ответственности самих людей в вопросах экологии (42%). Для исправления ситуации необходимо прежде всего повысить уровень экологической грамотности и ответственности граждан (38%). То есть россияне уверены, что переломить негативную тенденцию в регионах и стране можно только на основе просвещения через эффективную систему экологического образования. Только при таком подходе можно получить надлежащий уровень экологической культуры и сознательности россиян, а также сформировать рациональное экологическое поведение у молодого поколения (рис. 2).

С одной стороны, «экологическая обстановка» – это общая проблема, решение которой зависит от властей, а с другой – результат непосредственного поведения каждого индивида, его сознательного и осознанного отношения к проблемам экологии. Именно поэтому сегодня все чаще говорят об экологическом поведении, которое определяется особенностями экологического сознания человека и основными практическими делами, умениями в области природопользования. Важно, что экологическое поведение каждого индивида предопределяет условия проживания всех людей в будущем на данной территории. От того, как новое поколение выстраивает рациональное экологическое поведение, зависит будущее, так как достаточно часто экоцентрическое сознание индивида (бытовые нужды), расточительное отношение к природным ресурсам и бездействие в решении самых простых экологических задач (например, разделение мусора,

■ 2023 ■ 2021

Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос «На Ваш взгляд, чьи действия или бездействие прежде всего приводят к ухудшению экологической ситуации?», % от числа опрошенных

Источник: Экологическая ситуация и промышленная политика: актуальные акценты // Обзоры. 9 марта 2023 г. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologicheskaja-situacija-v-rossii-monitoring-20230309 (дата обращения 10.04.2023).

которое может организовать каждый человек) приводят к необратимым последствиям и загрязнению окружающей среды. Именно сегодня целесообразно задуматься о грамотном и эффективном экологическом просвещении, выстраивании образовательной траектории с учетом экологической проблематики (а также с учетом ЦУР) на всех уровнях подготовки с использованием всех доступных средств коммуникации: интернет-каналов, социальных сетей и СМИ.

Институтом социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашев-ской в начале 2023 года было проведено пилотное исследование с целью определения отношения учащейся молодежи к собственному рациональному экологическому поведению, а также оценки роли и форматов ответственности за решение региональных экологических проблем.

Выборка носила случайный характер, объем 472 респондента. Выборка квотированная пропорционально половозрастному составу населения в исследуемых районах. Целевая аудитория: жители России в возрасте

16–20 лет. Географический охват: юго-восток Московской области (далее – ЮВ МО) – 56,2% (города: Коломна, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Кашира, Ступино) и Рязанская область (далее – РО) – 43,8% (города: Рязань, Рыбное, Касимов, Сасово, Скопин, Ряжск). В исследовании приняли участие учащиеся общеобразовательных школ (старшие классы; 54,6% – на ЮВ МО, 52,1% – в РО) и учащиеся вузов (45,4% – ЮВ МО, 47,9% – РО). Опрос проводился по авторской методике. Было опрошено на ЮВ МО 43,5% респондентов мужского пола и 56,4% – женского; в РО 35,8 и 64,2% респондентов соответственно. Ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Метод опроса: анкетирование с применением GoogleForm, при котором опрашиваемый самостоятельно отвечает на вопросы и фиксирует ответы.

По мнению опрошенных, наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в регионе оказывают мусорные свалки. Их отметили как в подмосковном, так и в рязанском регионе (63,2 и 69,1% респондентов соответственно; рис. 3 ).

■ ЮВ МО ■ РО

Рис. 3. Факторы, оказывающие наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в регионе, по мнению респондентов, % Примечание: здесь и далее ЮВ МО – юго-восток Московской области; РО – Рязанская область.

Источник: результаты исследований авторов, 2023 год.

На втором месте для ЮВ МО стоит проблема загрязненности лесов и водоемов (59,4%), а для РО – деятельность промышленных предприятий (64,2%). На третьем месте в ЮВ МО – неблагоприятная транспортная обстановка и загазованность от выхлопов автомобилей (48,9%); для РО третья по значимости проблема – загрязнение лесов и водоемов (61,7%). Для РО также актуальны вопросы транспортных выхлопов (53,1%), плохое качество воды (56,8%), деятельность мусоросжигательных заводов (24,7%); для ЮВ МО – вырубка лесов (39,8%), качество воды (37,6%) и деятельность промышленных предприятий (29,3%). Только 4,5% опрошенных ЮВ МО сказали, что экологических проблем нет. Среди жителей РО таких ответов не было (см. рис. 3).

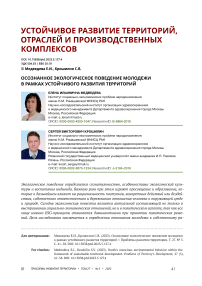

Для улучшения экологической ситуации в регионе, по мнению учащейся молодежи, прежде всего необходимо повысить уровень экологической ответственности самих людей (74,4% – ЮВ МО, 85,2% – РО). Недостаточный контроль состояния окружающей среды и соблюдения экологических норм отметили 45,9% респондентов ЮВ МО, 69,1% – в РО. 41,4% опрошенных из ЮВ МО говорят о незаинтересованности власти в улучшении экологических показателей, среди респондентов из РО таких больше – 58%. Причем столько же молодых людей из РО отметили низкий уровень экологической ответственности предприятий, в ЮВ МО такой ответ зафиксирован примерно у трети опрошенных (34,6%; рис. 4).

Четверть всех респондентов видят проблему в устаревшем оборудовании на региональных предприятиях. Треть в ЮВ МО отметили отсутствие (или неэффективность применения) законов, регулирующих экологические стандарты. Среди молодежи РО таких еще больше – 43,2%. Только 4,5% опрошенных сказали, что улучшению экологической обстановки в регионе (ЮВ МО) ничего не препятствует. Респондентами из РО такой вариант ответа не был выбран вообще (см. рис. 4).

Больше 85% всех опрошенных молодых людей уверены, что именно от действий самих граждан в большей мере зависит экологическая ситуация. 70,4% респондентов из РО и 56,4% – ЮВ МО возлагают ответственность на государственные структуры. Почти треть в обоих изучаемых регионах считает ответственными за изменение ситуации бизнес-структуры и производство. Пятая

Низкий уровень экологической ответственности предприятий

34,6

58,0

ЮВ МО РО

Рис. 4. Основные препятствия на пути к улучшению экологической ситуации в регионе, по мнению респондентов, %

Источник: результаты исследований авторов, 2023 год.

часть (23,3% – ЮВ МО; 19,8% – РО) уверена, что необходимо усилить работу в данном направлении общественных (некоммерческих) организаций (рис. 5).

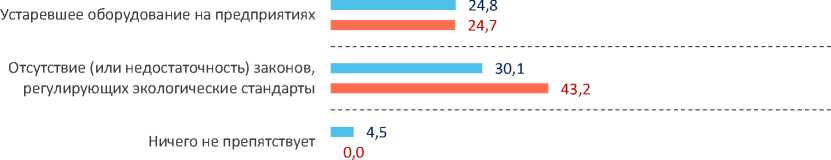

Для оценки экологической сознательности респондентов в рамках исследования задавался вопрос «Каким образом лично Вы выбрасываете бытовые отходы дома?». Более сознательной оказалась молодежь ЮВ МО: 37,6% сортируют бытовые отходы, складывая их в разные контейнеры, 21,8% даже относят отдельные фракции в пункты приема. Только половина респондентов из ЮВ МО выбрасывает весь бытовой мусор в один контейнер. Среди молодежи РО «несознательных» 84%, лишь 12,3% сортируют отходы (рис. 6).

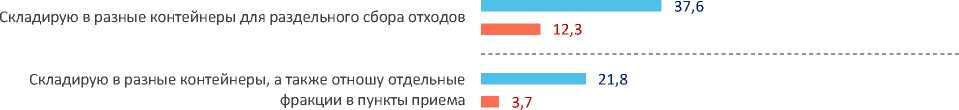

Следует подчеркнуть, что 10% опрошенных из РО готовы разделять бытовые отходы, но у них нет возможности реализовать данное стремление из-за отсутствия общедомовых контейнеров для раздельного сбора мусора. Такую услугу не предоставляют местные ЖКХ. Однако, как можно заметить, сознательность молодежи в РО невысока. Это связано не только с экологическим воспитанием и установками, формирующимися в семье, особое влияние оказывает специфика обсуждения проблем в учебных заведениях (рис. 7).

В учебных заведениях отсутствуют занятия у 44,4% респондентов из РО, на которых обсуждались бы практики и решения экологических проблем региона проживания. Лишь 38,8% опрошенных из Рязанской области обсуждали обозначенную проблематику на уроках (в школах), лекциях (в вузах) и практических занятиях по экологии. На ЮВ МО вопросы экологии обсуждались, совместно с учащимися вырабатывались решения. Практически по всем вариантам

От государства

56,4

70,4

От бизнеса (производства)

27,8

29,6

От граждан

85,7

88,9

От общественных (некоммерческих) организаций

23,3

19,8

Ни от кого

■ 3,0

■ 1,2

■ ЮВ МО ■ РО

Рис. 5. Перечень субъектов, от действий которых зависит принятие решений по вопросам экологии, по мнению респондентов, %

Источник: результаты исследований авторов, 2023 год.

Выбрасываю все в один контейнер

50,4

84,0

■ ЮВ МО ■ РО

Рис. 6. Способы утилизации собственных бытовых отходов, %

Источник: результаты исследований авторов, 2023 год.

ЮВ МО РО

Рис. 7. Форматы обсуждения экологических проблем в учебном заведении респондентов, %

Источник: результаты исследований авторов, 2023 год.

■ 1 - полностью НЕ удовлетворен(-а) ■ 2 - НЕ удовлетворен(-а)

4 - удовлетворен(-а)

■ 5 - полностью удовлетворен(-а)

3 - НЕ могу сказать

Рис. 8. Оценка удовлетворенности респондентов текущим состоянием экологической ситуации в месте проживания (населенном пункте), %

Источник: результаты исследований авторов, 2023 год.

доли ответов респондентов ЮВ МО превышают доли ответов по РО в 2–3 раза. Лишь 13,5% учащейся молодежи на ЮВ МО дали ответ «Такой практики не существует».

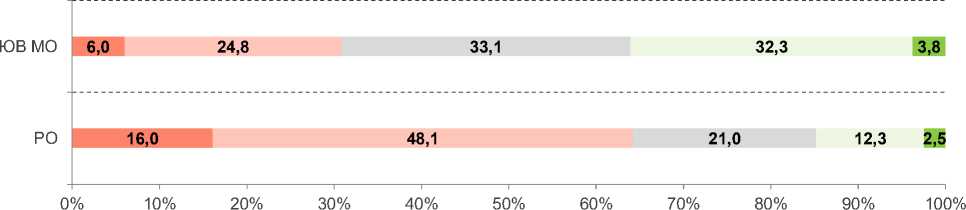

Одна из задач исследования заключалась в оценке удовлетворенности респондентов текущим состоянием экологической ситуации в своем регионе (городе). Результаты оценки по пятибалльной шкале (где «1» – полностью не удовлетворен(-a); «2» – не удовлетворен(-a); «3» – не могу сказать; «4» – удовлетворен(-a); «5» – полностью удовлетворен(-a)) приведены на рис. 8.

В меньшей степени удовлетворены экологической ситуацией в своем регионе респонденты из РО – более 60% из опрошенных дали ответ «полностью не удовлетворены» и «не удовлетворены». Среди молодежи ЮВ МО таковых около 30%. Треть респондентов ЮВ МО и пятая часть молодых людей РО не смогли определиться с ответом. 36,1% на ЮВ МО и 14,8% в РО сказали, что удовлетворены или полностью удовлетворены состоянием экологии в своем регионе.

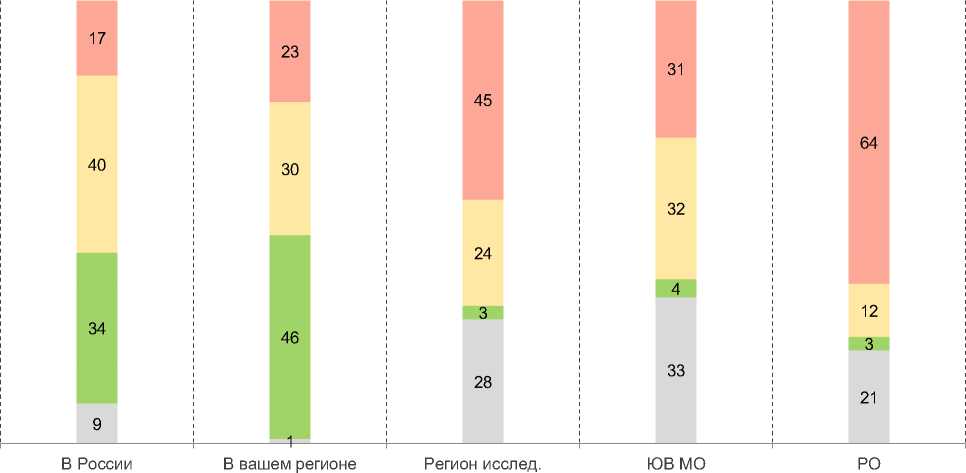

Таким образом, в ходе авторского исследования по вопросам рационального экологического поведения молодежи и оценке восприятия ответственности за экологическую обстановку на уровне регионов выявлено, что 45% респондентов из двух изучаемых областей не удовлетворены экологической ситуацией в своем регионе. Для сопоставления результатов исследований с данными ВЦИОМ аналогичным образом была пересчитана шкала оценки удовлетворенности респондентов текущим состоянием экологической ситуации в регионе (населенном пункте; рис. 9 ).

Исследования ВЦИОМ показали, что в среднем по регионам страны 23% жителей

Затрудняюсь ответить Хорошая Удовлетворительная ■ Плохая

Рис. 9. Оценка удовлетворенности респондентов текущим состоянием экологической ситуации в своем регионе (населенном пункте), 2023 год, %

Источники: Экологическая ситуация и промышленная политика: актуальные акценты // Обзоры. 9 марта 2023 г. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologicheskaja-situacija-v-rossii-monitoring-20230309 (дата обращения 10.04.2023); результаты исследований авторов, 2023 год.

считают экологическую обстановку плохой. Усредненная оценка по исследуемым нами регионам почти в два раза отличается от результатов ВЦИОМ. В значительной степени это связано с РО, где более 64% респондентов негативно оценили экологическую обстановку. Согласно данным ВЦИОМ, хорошей назвали экологическую ситуацию 46% опрошенных, однако по результатам нашего авторского исследования таковых лишь 3%.

Среди респондентов много «неопреде-лившихся». Однако это объективный показатель, т. к. среди представителей учащейся молодежи мало тех, кто задумывается о важности решения экологических задач в месте проживания. Вряд ли можно предположить, что «неопределившиеся» могут положительно оценить экологическую обстановку исходя из анализа результатов других вопросов анкеты, когда в большей степени превалировали «удовлетворительные» оценки. Разница в полученных результатах по пограничным территориям лишний раз доказывает актуальность и необходимость проведения именно региональных срезов, так как экологиче- ская составляющая даже в пределах одной области может значительно отличаться. На это оказывает значительное влияние расположение на территориях объектов промышленности (особенности производств), федеральных трасс, полигонов ТБО и мусороперерабатывающих заводов. Если на территории МО в данный момент наличие и «качество» работы полигонов ТБО контролируются и регламентируются, а вопрос мусороперерабатывающих заводов курирует руководство Москвы, то в Рязанской области требуется значительная модернизация большинства полигонов и строительство мусороперерабатывающих заводов последнего поколения.

Несмотря на разницу в подходах по переработке и утилизации мусора в рассматриваемых регионах, респонденты отметили наибольшее негативное влияние мусорных свалок на ухудшение экологической ситуации в регионе. Также названы проблемы загрязненности лесов и водоемов, неблагоприятная транспортная обстановка, наличие у предприятий устаревших технологий и несоблюдение или даже нарушение законодательства в экологической сфере. Очевидно, что для преломления ситуации и улучшения экологии в регионе необходимы новые подходы к формированию осознанного экологического поведения, прежде всего у молодого поколения, от которого в будущем будет зависеть качество жизни, а также возможность реализации принципов устойчивого развития. В связи с этим на первое место выходят экологическое образование и самосознательность граждан. Молодое поколение рассматриваемых регионов указывает на необходимость повышения уровня экологической ответственности самих людей, а также изменение контроля (в сторону усиления) над состоянием окружающей среды и соблюдением экологических норм со стороны руководства территорий. Причем большинство опрошенных уверены, что именно от действий самих граждан в большей мере зависит экологическая ситуация в регионе и стране в целом.

Очевидно, что позитивной динамики в решении задач экологической повестки можно достичь при условии правильного формирования экологического сознания (экоцентрического) и позиции (этико-экологической) (Бегидова, Макрушина, 2014). Эти две составляющие станут основой для ответственного экологического поведения нынешнего молодого поколения. Следует акцентировать внимание на угрозах личному здоровью граждан, так как обычно это позволяет усилить «правильную» экологическую позицию (ориентированность) общества. На всех уровнях управления и во всех сферах деятельности необходимо активизировать природоохранную деятельность и организовывать мероприятия, создавать специальные условия, для того чтобы люди, особенно молодежь, могли принимать участие в реализации экологических мероприятий и проектов. Причем это нужно делать не только в рамках образовательных организаций, но и на предприятиях, с привлечением социальных институтов, некоммерческих объединений и организаций.

Проведенное пилотное авторское исследование является некой итерацией в решении обозначенных проблем. Авторы планируют продолжить исследования в этом направлении и усовершенствовать инструментарий, а также расширить выборку и региональный охват. Ценность результатов на данном этапе исследования заключается в изучении региональной специфики обозначенной проблемы, а полученные выводы могут быть использованы региональными властями для решения задач по улучшению экологической ситуации в регионах.

Список литературы Осознанное экологическое поведение молодежи в рамках устойчивого развития территорий

- Ануфриев В.П., Пономарев А.В. (2020). Экологическое образование молодежи. Проблемы и перспективы // Педагогический журнал. Т. 10. № 3А. С. 273–285. DOI: 10.34670/AR.2020.50.41.110

- Аутлева А.Н., Шорова Ж.И. (2019). Химический эксперимент как средство экологического образования обучающихся // International Independent Scientific Journal. № 9-1 (9). С. 27–30.

- Бегидова С.Н., Макрушина И.В. (2014). Структура экологического сознания // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 3: Педагогика и психология. № 3 (143). С. 14–21.

- Бобылев С.Н, Соловьева С.В., Палт М.В., Ховавко И.Ю. (2019). Индикаторы цифровой экономики в Целях устойчивого развития для России // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. № 4. С. 24–41.

- Гимазетдинова А.Х., Сабирзянов А.М. (2014). Экологическое сознание в структуре ситуационной картины мира // Казанская наука. № 12. С. 123–125.

- Дзятковская Е.Н. (2013). О понятийно-терминологическом аппарате экологического образования // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. № 1. С. 10–18.

- Замятина М.Ф., Тишков С.В. (2022). ESG-факторы в стратегиях компаний и регионов России и их роль в региональном инновационном развитии // Вопросы инновационной экономики. Т. 12. № 1. С. 501–518. DOI: 10.18334/vinec.12.1.114369

- Панов В.И., Лидская Э.В. (2012). Концепция устойчивого развития: экологическое мышление, сознание, ответственность // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Сер.: Социально-экологические технологии. № 1. С. 38–50.

- Петрова Е.А., Микрюков В.О. (2019) Проблема экологического воспитания и образования подрастающей молодежи в современной России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. № 12-2 (39). С. 49–52. DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11883

- Римашевская Н.М., Медведева Е.И., Крошилин С.В. [и др.] (2016). Здоровье молодежи: сравнительное исследование Россия, Беларусь, Польша: кол. монография. Москва: Экон-Информ. 214 с.

- Рязанова Н.Е. (2018). Цели устойчивого развития ООН и модернизация профессионального экологического образования: практико-ориентированный подход // Образование и образованный человек в XXI веке. № 2. С. 13–23. DOI: 10.17805/zpu.2018.2.2

- Селименков Р.Ю., Кузнецов А.П. (2014). Проблемы экологически устойчивого развития территории // Проблемы развития территории. № 3 (71). С. 105–115.

- Титаренко Л.Г. (2015). Экологический аспект образа жизни: основные ценности и типы поведения // Социологические исследования. № 2 (370). С. 106–112.

- Тобоев А.И. (2015). Понятие экологического сознания // Гуманитарные исследования. № 3 (7). С. 23–26.

- Фахретдинова А.Б., Замалетдинова Л.Р. (2017). Экологическое сознание современной молодежи // Вестник экономики, права и социологии. № 1. С. 173–175. DOI: https://doi.org/10.18454/VEPS.2017.1.5521

- Хорошавин Л.Б., Бадьина Т.А., Бадьин И.Д. (2014). Интерактивные технологии в экологическом образовании в высшей школе // Техносферная безопасность. № 3 (4). С. 60–64.

- Яо Л.М. (2017). Экологическое образование молодежи для устойчивого развития Республики Татарстан (на материале социологических исследований) // Управление устойчивым развитием. № 4 (11). С. 65–74.

- Cinelli S.A. (2020). Real estate crowdfunding: 2015 and beyond. Foreign direct investments: Concepts, methodologies, tools, and applications. IGI Global, 720–747. Available at: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2448-0.ch031

- Cotton D.R.E., Warren M.F., Maiboroda O., Bailey I. (2007). Sustainable development, higher education and pedagogy: A study of lecturers’ beliefs and attitudes. Environmental Education Research, 13, 579–597. Available at: https://doi.org/10.1080/13504620701659061

- Orlitzky M. (2008). Corporate social performance and financial performance: A research synthesis. Oxford: Oxford University Press, 113–134.

- Scott W., Stephen G. (2003). Sustainable development and learning: Framing the issues. London; New York, Routlege Falmer.

- Scott W., Stephen G. (eds.) (2004). Key Issues in Sustainable Development and Learning. London; New York: Routlege Falmer.

- Yoon Y., Gurhan-Canli Z. (2003). Negative consequences of doing good: The effects of perceived motives underlying corporate social responsibility. Advances in consumer research: In: Keller P.A., Rook D.W. (eds.). Advances in consumer research – 33rd Annual Conference of the Association-for-Consumer-Research, 30, 323–324.