Осознанность как когнитивный фактор экспликации суждений в текстовых единицах с семантикой цели

Автор: Воронина Л.В.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 3 т.43, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы репрезентации событий в сознании в форме суждений о потенциальной цели, аспекты ее порождения, а также факторы, обусловливающие последующую экспликацию суждений в текстовые единицы с целевой семантикой в политическом дискурсе. Опираясь на подходы к интерпретации цели, принятые в философии и психологии, автор выделяет ее облигаторные признаки - осознанность и субъектность, дает определение, актуальное в плоскости психолингвистического исследования. Прибегая к методам сплошной выборки, контент-анализу, наблюдению и самонаблюдению, на основе логико-семантического подхода к трактовке текстовых единиц квалифицирует осознанность как когнитивный фактор, определяющий особенности реализаций суждений в жанре политического интервью по отношению к объективной действительности, потребностям, ресурсам, соответствию желаемого результата реальному, а критерием осознанности называет вербализацию. На основе анализа корреляций нескольких суждений выявляются факторы их оформления в целевую оболочку, степень референтности содержания суждений высказываниям с точки зрения полноты информации и объема. В ходе исследования автор приходит к выводам о принципиальном несоответствии суждений их реализациям в дискурсе как на уровне денотата, так и формально, полагая, что экспликация в речи - процесс, связанный не только с объективными факторами, в числе которых особенности конкретного языка, но и с субъективными - мышлением субъекта, его воспитанием, образованием, возрастом, полом, эмоциональным состоянием на момент речи и др. Данная работа имеет научную перспективу в направлениях исследования коннотативного слоя семантики высказываний о цели, их коммуникативной организации, а также в прагматическом аспекте.

Осознанность, референция, суждение, экспликация, дискурс, текстовые единицы с семантикой цели

Короткий адрес: https://sciup.org/147227338

IDR: 147227338 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.597

Текст научной статьи Осознанность как когнитивный фактор экспликации суждений в текстовых единицах с семантикой цели

Философское понимание цели как «антиципированного представления» о результате дей-ствий1, ее дефиниции в психологии как «желаемого результата» [16] или «осознанного образа предвосхищаемого, желаемого результата, на достижение коего направлено действие человека»2, релевантны известным лингвистическим трактовкам: цель – это «желательное следствие» [2: 190], «нечто, что хочет Х» [10: 24] или «то, что некто хочет» [1: 319]. Прагматическая сущность цели отражена в лексикографических описаниях – в контекстах того, «к чему стремятся, чего хотят достичь»3, или как «главная задача какой-либо практической деятельности человека», «основной предпола-

гаемый результат чего-либо», «намерение, же-лание»4 и др.

Выделяя актуальные для своей отрасли научного знания аспекты цели, ученые логики, психологи и лингвисты едины в одном: цель идеальна – это образ, представление о результате действий; она предметна, или конкретна, настолько, насколько предметны мысли [18: 21]; субъектна – так как принадлежит человеку, порождается в его сознании, лежит в плоскости его деятельности, направляет ее и определяется ею. И в то же время ни один из подходов к определению понятия цели – будь то психология, философия и тем более лингвистика – не дает ответа на вопросы, каким образом цель, точнее ситуация цели, репрезентуется в сознании, во-первых, насколько суждение как «мысль, в которой утверждается наличие или отсутствие каких-либо положений дел» [7], соотносится с высказыванием, во-вторых, и каковы факторы, обусловливающие реализацию суждений в коммуникативные единицы с целевой семантикой, в-третьих.

Объектом внимания в данной работе являются текстовые единицы с семантикой цели, функционирующие в жанре политического интервью – наиболее частотной событийной жанровой форме из всех видов политического дискурса [17: 61].

Интерес к данному жанру как источнику языкового материала и полю для наблюдения над процессом порождения высказывания, реализацией социально-речевых интенций респондента, включением средств персуазивности, оценочности в информационную составляющую текста обусловлен спонтанным характером речепроизводства, позволяющим максимально приблизиться к процессу перехода от идеального представления о желаемом результате (суждение) к его словесному оформлению средствами языка (высказывание). Изучение же «естественного языкового материала», интерес к языку «как он есть на самом деле» в формате «on-line» [5: 25] предполагает иссле- дование в том числе и некоторых «неправильностей» в речи:

«Но наша задача заключается в том, чтобы видеть все эти проблемы и вовремя и должным образом на это реагировать » (Интервью В. В. Путина CBS и PBS; 29.09.2015); « Этими целями было урегулирование различных сложных и простых, но все-таки вопросов о приграничном сотрудничестве» (Интервью В. В. Путина ИА «Синьхуа»; 17.06.2016)5.

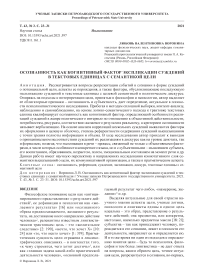

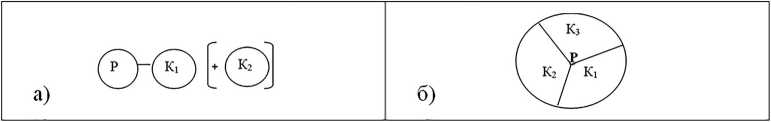

Как правило, структурно-семантическая аномальность приведенных выше высказываний в полной мере не осознается при непосредственном восприятии речи, поскольку реципиент следует за мыслью говорящего (денотативный слой семантики), а не за способами ее выражения (прагматика). Специфика репрезентаций целевых событий (Р) в суждения и последующие их экспликации в высказывания отражены на рисунке: в первом случае (а) изначальной установке субъекта соответствовало простое атрибутивное суждение, которое впоследствии, по мере его экспликации, получило структурное осложнение путем добавления конъюнктива – компонента цели; второе высказывание является примером того, как целостное целевое событие осмысливается субъектом как дискретное (б) и эксплицируется соответствующим образом:

Актуализация прагматического слоя высказывания о цели Actualization of the pragmatic layer of statements with purpose semantics

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОСОЗНАННОСТИ ЦЕЛИ

Ключевым в интерпретации цели, на наш взгляд, должно выступать понятие осознанности, потому как «осознается только то, что связано с деятельностью, выполняемой человеком, с реализацией его мотивов и целей» [18: 19], с тем, что представляется субъекту актуальным, лежит в плоскости его потребностей. Таким образом, основными условиями порождения цели в сознании является наличие субъекта и осознаваемая им потребность в чем-либо (предмете, действии, состоянии), которая мотивирует его к действиям: «сам по себе образ будущего результата еще не образует цели, он становится ею, лишь связываясь с мотивом»6. Так, отсутствие защиты и потребность в ней порождает ситуацию ее поиска, которая эксплицируется в целевое высказывание:

«Турецкое руководство… кинулось в штаб-квартиру НАТО искать защиты , выглядит это очень странновато и, на мой взгляд, для Турции унизительно» (Интервью В. В. Путина Bild; 05.01.2016).

Более отчетливо мотив выступает в ситуации непринятия цели:

«Но могут быть какие-то и другие промежуточные решения с целью сохранения в зоне евро имеющегося количества членов сегодня . Это не наша задача, но мы всегда очень внимательно следим и желаем успехов нашим европейским партнерам» (Интервью В. В. Путина Bloomberg; 01.09.2016).

Крайне показателен в ситуации, когда на вопрос о цели следует ответ в формате причины:

«Или заставляют… вывозить кругляк из Карпат… Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества. Зачем же этого было лишаться? Зачем это все нужно было выбрасывать, ради чего? Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы» (Интервью В. В. Путина ТАСС; 21.02.2020).

В аспекте психолингвистического исследования свое осознание цель получает в отношении к реальной действительности (референту), потребностям (мотивационный аспект), способу достижения, установлению соответствия желаемого результата реальному, то есть на каждом этапе целеполагания, а объективным критерием осознанности выступает вербализация цели7: словесное оформление представления о желаемом результате - материальная оболочка, обеспечивающая узнавание контролируемой субъектом каузативной ситуации, - безусловный маркер ее квалификации как целевой.

Обе ситуации - потребность и деятельность -репрезентуются в суждениях недифференцированной обусловленности (общей зависимости), утверждая целостную объективную ситуацию или ее отрицая. Они эксплицируются в форме текстовых единиц с каузативным значением - цели, условия, уступки, следствия, причины (заметим, что семантически близкими цели оказываются последние два: следствие - поскольку, как и цель, представляет собой результат, отличаясь от нее характером (закономерный в случае утверждения / отрицания некоей ситуации; предполагаемый при утверждении / отрицании условий ее реализации), причина - в связи с тем, что включена в семантику цели и может быть интерпретирована как обратная цель).

Например, объективная реальность - плохие дороги в регионе (референт) - репрезентуется в сознании соответствующим атрибутивным суждением, которое не сообщает ни о цели, ни о причине, ни о следствии, ни об уступке, однако может стать источником - мотивирующим фактором - порождения другого суждения - о необходимости их ремонта. Смысловая корреляция рассматриваемых суждений осуществляется в нескольких направлениях и определяется тем, какой аспект ситуации осознается субъектом в большей степени актуальным: 1) В регионе плохие дороги, поэтому необходим ремонт - актуальное следствие; 2) В связи с тем что в регионе плохие дороги, необходим ремонт - актуальная причина + следствие; 3) Если в регионе плохие дороги, необходимо их ремонтировать - актуальное условие + следствие; 4) Необходимо выделить деньги на ремонт дорог - актуальная цель; 5) В связи с тем что в регионе плохие дороги, необходимо выделить деньги на их ремонт - актуальная причина + цель; 6) Если в регионе плохие дороги, необходимо выделить деньги на их ремонт - актуальное условие + следствие + цель; 7) Наша цель - ремонт дорог - актуальная цель (прямая экспликация суждения).

На фоне указанных примеров экспликации суждений в высказывания о цели (примеры № 4, 7) выглядят особенно. На поверхностном семантическом уровне - языковые средства, оформляющие значение цели, назначения действия, на глубинном - несколько взаимодействующих ситуаций, они сжаты, сконцентрированы, свернуты: эксплицируется цель - ремонт дорог , в нее включен мотив - плохие дороги , который имплицитен (в отличие от № 1, 2, 5, где он реализован и более (№ 2, 5) или менее (№ 1) актуализирован), но однозначно осознан как провоцирующий ситуацию фактор. То же суждение о плохих дорогах может быть интерпретировано и как условие, которое определяет потенциальность реализации второй ситуации в целом (№ 3) и целесообразного действия в частности (№ 6).

Более того, если примеры № 1-3 ограничиваются констатацией зависимости ситуаций в реальном или ирреальном планах, то в № 4, 7 очевиден вектор контроля: субъект не просто наблюдает и соотносит между собой события, он вмешивается в эту зависимость, оценивая событие как желаемое, осознает и избирает средства для реализации с точки зрения их релевантности предвосхищаемому результату (№ 4) или ограничивается декларированием цели (№ 7). И в этом смысле ситуация получает иные характеристики: она становится подконтрольной субъекту. Следовательно, экспликация суждения в высказывание о цели становится возможной при соблюдении минимальных условий, в числе которых:

-

1) наличие субъекта, способного к сознательным действиям;

-

2) осознанная им потребность, которая будет эксплицироваться в цель;

-

3) осознание наличия / отсутствия средств, необходимых для ее достижения, а также их оценка и выбор из ряда оптимальных, соответствующих ситуации.

Реализация указанных условий соответствует определению цели в лингвистическом смысле как желаемого результата целенаправленных действий субъекта [3: 11] и обусловливает облигаторные ее признаки - субъектность и осознанност ь, которые буду т ока зывать существенное влияние на экспликацию суждения в «языковой знак, у которого есть номинативное значение (денотация) и значение коннотативное» [11].

В связи с этим лингвистический интерес вызывают следующие вопросы:

-

1) соответствие суждения форме высказывания о цели;

-

2) степень референтности содержания суждения высказыванию с точки зрения полноты, с одной стороны, и объема – с другой.

ФОРМАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКСПЛИКАЦИИ

Оперируя понятиями «высказывания о цели», «текстовые единицы с семантикой цели», мы имеем в виду коммуникативные единицы, реализующие соответствующую семантику. При этом денотативный уровень (референция) предполагает формулирование содержания цели, в то время как логистическое понимание суждения как «мыслительного акта, выражающего отношение какого-либо лица к содержанию (смыслу и истинностному значению) высказываемой им мысли»8, в лингвистическом отношении проецируется на формирование у коммуникативной единицы информационного поля особенного типа – «о говорящем, о его внутреннем состоянии, отношении к собственному высказыванию, к тому, о чем он говорит, к собеседнику и другим аспектам коммуникативной ситуации» [9: 258] – прагматического слоя семантики. Таким образом, суждения о цели оказываются референтными некоей ситуации и будут эксплицироваться в речи соответствующими данному языку средствами и формами согласно установкам субъекта.

В этом смысле отношения языка и сознания взаимообусловлены: с одной стороны, язык структурирует мысли «в соответствии с собственными семантическими ресурсами» [15: 70], с другой стороны, функция сознания – контролировать использование языка [6: 129].

Суждения о цели получают свою реализацию в языке в рамках отдельных высказываний, эквивалентных простым или сложным предложениям, в виде отдельных компонентов, дополняющих (облигаторно / факультативно) семантически и (или) осложняющих структуру предложений (словосочетания, инфинитивные обороты), а также в рамках текста.

Формируемый в сознании образ предполагает развертывание потенциально целевой ситуации, которая в языке реализуется через описание [13: 78]:

-

1) желаемого события:

«Будем обсуждать намерение других стран присоединиться к нашей работе » (Интервью В. В. Путина ИА «Синьхуа»; 17.06.2016);

-

2) процесса:

«Но новое руководство, надеюсь… не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями, для того чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем...» (Интервью В. В. Путина ТРК «Мир»; 13.06.2019);

-

3) состояния:

«Так вот, чтобы успокоить , я Вам могу сказать, что Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество» (Интервью В. В. Путина Bloomberg; 01.09.2016).

Специфика референций в высказываниях о цели не ограничивается целостным событийным планом – свою актуализацию («фокус сознания», по У. Чейфу [14]), а следовательно, и осознание в рамках общей ситуации может получать тот или иной аспект события, процесса или действия:

«У нас с США есть намерение возобновить более предметную работу по стратегической стабильности в целом» (Интервью С. В. Лаврова; 14.04.2010); «…Но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали. Чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег у населения…» (Интервью В. В. Путина ТАСС; 13.03.2020).

Их значимость подчеркивается коммуникативно – включением в предикативное ядро высказывания.

Уточним, что суждений о цели не существует: человек осознает потребность, которая может быть реализована в высказывания с частной каузативной семантикой (целевой в том числе). В этом смысле словосочетание суждение о цели не совсем точно соответствует ситуации: логичнее – суждение о потенциальной цели . Потенциальной – с точки зрения возможной ее экспликации известным репертуаром средств. Кроме того, структурно суждения о потенциальной цели не когерентны их конкретным реализациям в речи: «если бы мысли были идентичны языку, их вербализация была бы куда более простой и прямолинейной задачей, чем это есть на самом деле» [15: 64].

Суждения дифференцируют на простые и сложные [8]. В простых – экзистенциональных и атрибутивных – репрезентуется одно событие, структурно они эквивалентны простым предложениям:

«Нужно решать все-таки очень важную задачу -повышение реальных доходов граждан » (Интервью В. В. Путина ТАСС; 18.03.2020); «Мы не собираемся в нее [гонку вооружений] втягиваться » (Интервью В. В. Путина газете «Коррьере делла Сера»; 04.07.2019).

Конструктивно сложные суждения о потенциальных целях эксплицируются в речи иначе.

-

1. S → I → P (P1 = P2): целевое событие (S) референтно простому суждению (I), которое

реализуется в высказывание с несколькими семантическими компонентами цели (Р1, Р2…):

-

а) Р 1 ~ Р 2 :

«У нас есть совершенно точно точки для сближения наших позиций, для совместной работы по ключевым направлениям » (Интервью Владимира Путина французской газете Le Figaro; 31.05.2017);

-

б) Р1 ↔ Р2:

-

2. (S1 + S2) → I → (P1 + Р2 + …): целевые события (S1, S2) референтны сложному конъюнктивному суждению (I), которое эксплицируется в речи в высказывание с несколькими компонентами цели (Р1, Р2 …) – конъюнктивами. Их расположение не случайно: нанизывание Р1, Р2 осуществляется в соответствии с коммуникативным принципом приоритета: первая – самая значимая цель, остальные по убывающей.

«Только в этом случае можно будет создать… условия для того, чтобы они не бежали в Европу, а жили в своих собственных домах на своей собственной родине » (Интервью В. В. Путина немецкому изданию Bild; 05.01.2016).

Вне зависимости от того, сколько компонентов сообщают о цели и в каких отношениях они находятся между собой (синонимия, противопоставление), в речи эксплицируется одно суждение, которое соответствует одному «положению дел», – использование синонимов и антитезы – эффектное средство риторической выразительности.

С точки зрения семантики все целевые компоненты организуются в отношения:

-

а) равноправия:

«Пандемия, конечно, обозначила очень серьезные проблемы, прежде всего, в том, что касается непосредственно главной задачи – спасения жизни людей, обеспечения их безопасности, медико-биологической безопасности, а также поддержания среды обитания человека , которая была бы комфортна и не содержала бы угроз для жизни и здоровья» (Интервью С. В. Лаврова; 14.04.2020);

-

б) обусловленности:

-

3. S1 + S2 → I → (P1 / Р2 ): целевые события (S1, S2) референтны сложному дизъюнктивному

-

4. S ⁄ S1 → I → Р ⁄ P1: целевые события (S, S1) соотносятся между собой по принципу общее / частное, референтны сложному суждению (I), которое эксплицируется в речи в высказывание с двумя компонентами цели (Р, Р1), находящимися в отношениях уточнения, выделения:

«И наша задача… заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса » (Интервью В. В. Путина В. Соловьёву; 10.10.2015);

более отчетливо с несколькими целями:

«Что касается таких трагических вещей, как гибель людей, в том числе журналистов, – к сожалению, это происходит во всех странах мира. Но если это происходит у нас, мы делаем все для того, чтобы виновники были найдены, изобличены и наказаны » (Интервью В. В. Путина телеканалам CBS и PBS; 29.09.2015).

суждению (I), которое эксплицируется в речи в высказывание с несколькими компонентами цели (Р1, Р2 …):

«Я здесь совершенно не собираюсь , знаете, иронизировать… или показывать пальцем на кого-то » (Интервью В. В. Путина для телеканалов CBS и PBS; 29.09.2015).

«Но на Дальнем Востоке расположена российская база атомных подводных лодок, мы там развиваем свой оборонный потенциал в соответствии с нашими планами , в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность Северного морского пути, который мы собираемся развивать» (Интервью В. В. Путина газете The Financial Times; 27.06.2019).

Чем сложнее в структурном отношении суждения, тем разнообразнее их экспликации в речи:

– R1 ↔ (R2 ~ R3):

«Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали, наши Вооруженные Силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Кры му, но не для того, чтобы кого-то заставить идти голосовать, это невозможно сделать, а для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы дать возможность людям выразить свое собственное отношение к тому, как они хотят определить свое будущее и будущее своих детей» (Интервью В. В. Путина телеканалу ARD, 17.11.2014);

– R1 → R2 → R3:

« За последние два года они [торгово-экономические связи], к сожалению, очень потеряли в объемах товарооборота между Россией и Японией, и нужно сделать все для того, чтобы восстановить прежний уровень – хотя бы восстановить – и увеличить его, двигаться дальше » (Интервью В. В. Путина ТК «Ниппон» и газете «Иомиури»; 13.12.2016);

– R 1 ~~

R 2

R3 → R4:

«Поэтому мы искренне заинтересованы в том, чтобы в соседний регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические связи. Делаем для этого все возможное» (Интервью В. В. Путина ИА «Азер-ТАдж»; 05.08.2016).

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЭКСПЛИКАЦИИ

Не все суждения в принципе эксплицируются в дискурсе [13: 40], а потенциально целевые в первую очередь: осознанность цели действительно выступает ее критерием, но не является обязательным условием ее вербализации. Скорее наоборот: принадлежа субъекту, направляя его деятельность, цель объективно не нуждается в экспликации, если только не включается в ситуацию, которая провоцирует ее словесное выражение : «создание дискурса всегда сопровождается коммуникацией» [4: 57]. Например, в жанре политического интервью. Это первое.

Во-вторых, специфика субъекта цели в политическом дискурсе – а он не типичен в том смысле, что говорящий редко выступает от своего имени [12: 75], сообщая о личных целях, – напротив, являясь представителем страны / ведомства, информирует о тех намерениях, которые отражают интересы государства, – становится тем самым обусловливающим экспликацию / импликацию суждения фактором, который задействует прагматический слой высказывания и детерминирует таксономию речевых стратегий: эксплицировать → содержание (что) → объем (в какой мере) → способы (каким образом) / не эксплицировать .

Цель предметна в том смысле, что ее содержание всегда конкретно, в полной мере развернуто в сознании, максимально детализировано. Однако степень ее реализации в высказывании может быть различной: от минимальной – констатации факта наличия цели:

«Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи » (Интервью В. В. Путина медиакорпорации Китая; 6.06.2018)

или ее отрицания:

« Мы его [Газпром] продавать пока не собираемся … » (Интервью В. В. Путина холдингу Bloomberg; 01.09.2016)

до развернутого описания:

«На мой взгляд, это было сделано только с одной целью: объяснить, почему нужно к Асаду приме -нять дополнительные меры воздействия... » (Интервью В. В. Путина Le Figaro; 31.05.2017).

Решение вопроса об объеме экспликации лежит в плоскости прагматических установок субъекта:

«А. Вольф: Господин Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, миллионы долларов он тратит на фабрику троллей, чтобы они производили эти посты . Зачем это нужно ресторатору?

-

В. В. Путин: Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения» (Интервью В. В. Путина австрийской ТРК ORF; 04.06.2018).

Осознание отношения целей к реальной действительности предполагает их квалификацию как возможных и невозможных9 – в дискурсе проявляется в экспликации суждения о действиях – «ресурсах» – и определяется степенью их соответствия цели: потенциальные цели являются таковыми, если субъект квалифицирует ресурсы как оптимальные, достаточные для реализации задуманного, и, наоборот, в случае если субъект осознает их недостаточность, цель осознается как невозможная:

«Наши партнеры и в Европе, и в Соединенных Штатах должны оказать соответствующее влияние на киевские власти сегодня. У нас нет на них такого влияния , какое есть в США и в Европе, чтобы киевские власти выполняли все, о чем договорились в Минске » (Интервью В. В. Путина газете Il Corriere della Sera; 16.06.2015).

Утверждая и конкретизируя ресурсы, субъект тем самым подчеркивает их релевантность цели в аспекте ее потенциальной достижимости. При этом классическое построение высказывания о цели соответствует ее семантической структуре: R → P (где R – ресурсы, Р – цель):

« Потребовалось время и большая подготовительная работа для того, чтобы саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнерских отношений…» (Интервью В. В. Путина ТАСС; 21.10.2019).

Умалчивание лежит в плоскости прагматики: субъект не знает, не хочет говорить и т. д.:

«Россия все будет делать , для того чтобы эта нормализация наступила и наступила как можно быстрее» (Интервью В. В. Путина Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic; 19.10.2019).

Обусловленный жанрово, спонтанный характер речи позволяет наблюдать, как меняются установки говорящего (от нежелания конкретизировать ресурсы до их детализации):

«И то мы сейчас предпринимаем определенные шаги , для того чтобы навести порядок в этой сфере, даже в России. Мы работаем в странах, откуда исходят эти мигранты, мы там русском языку начинаем учить и здесь работаем с ними . Где-то ужесточаем законодательство : если приехал в страну, пожалуйста, уважай законы страны, ее обычаи, культуру и так далее» (Интервью В. В. Путина газете The Financial Times; 27.06.2019).

Достаточность ресурсов определяет потенциальную достижимость цели – центральное понятие в ситуации целеполагания. Ее референтом выступает сложная в событийном отношении ситуация обусловленности, которая разворачивается вокруг действий субъекта. Цель, таким образом, получает двойную зависимость: во-первых, от мотивов, которые имплицитно включены в ее содержание, а во-вторых, от ресурсов, определяющих ее реализацию.

Рефлексия – важнейшая составная часть мыслительного процесса, в аспекте темы нашего исследования обеспечивает анализ успешности / неуспешности действий, установление соответствия желаемого результата действительному, выступает тем самым маркером его осознанности [18: 27–28]. В политическом дискурсе, в высказываниях о цели, этот компонент (назовем его аналитическим) факультативен, однако в сравнении, например, с языком классической прозы он частотен именно потому, что текстовая единица в спонтанном тексте, несмотря на свою подчеркнутую декларативность, а возможно, и в связи с нею, погружается в довольно сложный структурно-семантический контекст: цель актуализирует иные аспекты деятельности, механизмы сознания (анализ, обобщение, сравнение) и операции (рассуждение).

В жанре политического интервью аналитический компонент реализуется в двух модальновременных планах:

-

1) реальном – в ситуации, когда действие имело место, результат очевиден и субъект констатирует его соответствие / несоответствие желаемому:

«Люди хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать. Вот сдерживали-сдерживали… вот вчера мы с Вами обсуждали, - получилось что-нибудь? Нет, не получилось , сдержать Россию не удалось и не удастся никогда» (Интервью В. В. Путина телеканалу NBC; 02.03.2018);

-

2) потенциальном – субъект предполагает, прогнозирует соответствие / несоответствие реального результата желаемому:

«У меня создается впечатление, что кто-то хочет использовать в том числе отдельные подразделения либо ИГИЛ в целом, для того чтобы снести Асада, а уже потом думать, как избавиться от ИГИЛ. Это сложная задача, и, мне кажется, она практически неисполнима » (Интервью В. В. Путина телеканалам CBS и PBS; 29.09.2015).

Степень развернутости таких суждений различна: от констатации факта успешности / не-успешности действия, как в примерах выше, до более развернутых высказываний – пояснений, обоснований причин неудачи:

«Вы знаете, у нас и с действующей администрацией были намерения также развивать отношения, но как-то они не очень сложились по ключевым направлениям, на мой взгляд, не по нашей вине » (Интер -вью В. В. Путина ТК «Ниппон» и газете «Иомиури»; 13.12.2016)

или выдвижения необходимых условий успешной реализации:

«Только нужно делать все так, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Вот если всем ми ром будем решать эту задачу, мы ее решим» (Большая пресс-конференция В. В. Путина; 19.01.2020).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспликация цели в политическом дискурсе – вопрос реализаций потенциально целевых суждений в речи политиков с точки зрения мотивированности и интенций (речевая стратегия) на уровне денотата – предметного содержания высказывания о цели, коннотаций – эмоционально-оценочного слоя семантики коммуникативной единицы, с учетом ее семантической неоднородности и субъективной значимости.

Суждение о цели и высказывание о цели – понятия не эквивалентные, и дело не только в том, что суждение порождается в сознании и материализуется в дискурсе в форме высказываний. Суждений о цели в принципе не может быть: цель осознается как цель, а не как причина, условие и прочие каузативы только в дискурсе, только приобретая свою словесную оболочку, код, реализуя свои признаки – интенциональность, гипотетичность, потенциальность: до момента экспликации в речи в сознании субъекта цель – явление иного порядка. И это не цель в привычном для носителей языка смысле, это возможность цели, реализация которой в известном целевом формате потенциальна.

Осознание цели – это ее принятие, понимание, квалификация по отношению к содержанию (событие, процесс, состояние), мотивации (тематические доминанты, которые могут быть сопоставимы с потребностями и скорректированы относительно известной их классификации, разработанной А. Маслоу), ресурсам (потенциальные и невозможные цели), соответствию реальному результату – ключевой фактор в экспликации цели в дискурсе.

Его воздействие распространяется на все уровни смысловой организации текстовой единицы: на поверхностном семантическом – описание репертуара лексических и грамматических средств, формирующих высказывание о цели, а также средств, участвующих в стимулировании эмоциональных, оценочных реакций и ассоциаций адресата, – формальный (инструментальный) аспект реализации; на более глубинном – описание типов реализаций семантических нюансов целевого значения в денотативном, коммуникативном, прагматическом компонентах; констатацию коммуникативной неоднородности компонентов целевого высказывания, описание способов его организации с точки зрения актуализация тех или иных аспектов целеполагания в соответствии с целесообразностью, эффективностью и с расчетом на успешную реализацию.

Список литературы Осознанность как когнитивный фактор экспликации суждений в текстовых единицах с семантикой цели

- Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 1. М.: Школа «Языки русской культуры»: Издат. фирма «Восточные литература» РАН, 1995. 472 с.

- Белошапкова В . А. Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа, 1977. 248 с.

- Воронина Л. В . Семантика цели и способы ее выражения средствами русского языка. Рязань: РВВДКУ, 2011. 232 с.

- Демьянков В . З. Прагматика коммуникации и когниция // Когнитивные исследования языка. М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2017. Вып. 29. Когниция и коммуникация в лингвистических исследованиях. С. 55-63.

- Кибрик А. А. Анализ дискурса в когнитивной перспектив: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2003. 90 с.

- Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. 1994. № 5. С. 126-139.

- Ивлев Ю. В . Логика. М.: ТК Велби: Проспект, 2008. 304 с.

- Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. М.: Проспект, 2015. 240 с.

- Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 352 с.

- Крейдлин Г. Е. К проблеме языкового анализа концептов «цель» vs «предназначение» // Логический анализ языка. Модели действия. М.: Наука, 1992. С. 23-30.

- Ревзина О. Г. О понятии коннотации // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве. М.: МГУ, 2001. С. 436-446.

- Тен А. ван Дейк. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 344 с.

- Тен А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.

- Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1982. Вып. XI. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. С. 275-315.

- Чейф У. На пути к лингвистике, основанной на мышлении // Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 60-89.

- Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Л. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016. 848 с.

- Чащина А. М. Политическое интервью как особый жанр политического дискурса // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86. С. 60-62.

- Шадриков В . Д. Мысль, мышление и сознание // Мир психологии. 2014. № 1 (77). С. 17-32.