Оспаривание vs коррекция: динамика активности российских регионов в использовании обращений в Конституционный Суд и законодательной инициативы на федеральном уровне

Автор: Сулимов К.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность

Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение: российские регионы используют два механизма взаимодействия с федеральным центром - обращения в Конституционный суд и законодательную инициативу на федеральном уровне. Оба механизма имеют важные общие характеристики, выделяющие их из ряда других механизмов взаимодействия, прежде всего публичность, наличие формальных процедур со сравнительно невысокими издержками участия и общая базовая функция - возможное изменение федерального законодательства. Цель: определение характера влияния авторитарной централизации 2000-х годов на использование регионами данных механизмов. Методы: сбор данных по использованию регионами механизмов взаимодействия с федеральным центром, сравнительный анализ, корреляционный анализ. Результаты: выявлены значимые различия в общей, групповой и индивидуальной динамике региональной активности; показано наличие трех периодов в использовании совокупностью регионов данных механизмов - двух основных (середина 1990-х - 2005 и 2009-2019 годы) и одного переходного (2006-2008 годы); происходит перераспределение тематически «острых» вопросов между двумя механизмами. Выводы: регионы отреагировали на авторитарную централизацию резким снижением активности по обращениям в Конституционный суд, но отчасти компенсировали это падение через использование другого механизма - выросла доля законопроектов по тематике государственного строительства.

Регионализм, конституционный суд, законопроекты, конфликтность, субъектность, регионы, многоуровневая политика, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147246671

IDR: 147246671 | УДК: 321.7:342 | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-4-556-576

Текст научной статьи Оспаривание vs коррекция: динамика активности российских регионов в использовании обращений в Конституционный Суд и законодательной инициативы на федеральном уровне

В российскую практику взаимодействия регионов с федеральным центром встроены два формализованных механизма реализации региональной активности – обращения в Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный суд) и законодательная инициатива на федеральном уровне. Оба эти механизма имеют важные общие характеристики, выделяющие их из ряда других механизмов взаимодействия. К таковым характеристикам прежде всего необходимо отнести публичность, наличие формальных процедур со сравнительно невысокими издержками участия, вовлеченность в процесс высшего руководства регионов (губернаторов и региональных легислатур) и общую базовую функцию – возможное изменение федерального законодательства.

Практики использования этих механизмов регионами восходят к 1990-м годам, то есть имеют уже значительную историю, но при этом, насколько можно судить, не привлекали особого исследовательского интереса. При этом они дают – в силу как раз наличия формальных процедур и относительной доступности информации – возможность получить и исследовать данные, которые, по крайней мере, в ожиданиях могут быть небезынтересны в отношении углубления понимания центр-региональных отношений в России. Почему собственно регионы используют эти механизмы и продолжают это делать даже в условиях пусть не полной и всеобъемлющей, но все же авторитарной централизации? Как сказываются на использовании этих механизмов регионами политические изменения в стране и в самих регионах? Чем можно объяснить кроссрегиональные и прочие вариации?

Впрочем, замысел этой статьи более узок. Во-первых, в техническом плане представить комплекс данных по всем российским регионам, существующим с 1990-х годов по настоящее время, по использованию указанных механизмов – обращениям в Конституционный суд и внесенным регионами законопроектам в Государственную Думу. В части обращений в Конституционный суд речь идет о 360 обращениях, идентифицированных по принятым решениям в период с 1992 по конец 2019 года, из них федеральные нормативные акты оспаривались в 263. Общее количество законопроектов, внесенных выбранными регионами, составляет 8 130.

Во-вторых, провести анализ динамики активности регионов с 1990-х годов по настоящее время на предмет установления характера влияния авторитарной централизации 2000-х годов на использование регионами данных механизмов. Логика подхода основывается на ожидании различий в использовании механизмов в силу их разного модуса – оспаривания или коррекции, что может оказывать влияние на содержание требований регионов.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Право законодательной инициативы субнациональных политикоправовых образований на общенациональном уровне можно рассматривать как один из механизмов многоуровневого управления. Степень его фактического распространения иногда недооценивается (Noble, 2019), и, воз- можно, поэтому он не часто попадает в фокус исследовательского внимания. Даже популярный в академических исследованиях индекс объема региональных полномочий RAI (Regional Authority Index) не замеряет наличие этого права у регионов (Hooghe et al., 2016). Отдельные исследования проводились, например, по России в рамках анализа общей логики отношений региональных элит с центром (Petrov and Nazrullaeva, 2018). В работе по кантональным инициативам в Швейцарии показано, что интенсивность использования права законодательной инициативы может быть обусловлена «периферийными» факторами – удаленностью, наличием миноритарных языков и регионалистских партий (Mueller and Mazzoleni, 2016). С рассмотрением споров между регионами и центральными властями в конституционных судах или их аналогах дело обстоит лучше. Сам механизм представлен шире и исследования такого рода есть, в частности, по Испании (Harguindéguy et al., 2018), Италии (Pellegrina and Garoupa, 2013), России (Титков, 2001), а также по многим федерациям (Aroney and Kincaid, 2017). Однако они преимущественно фокусируются на самих судах и факторах, определяющих их решения, роли судов в системе в целом – «федералисты» или «унитаристы». В более широких работах по российскому конституционному суду или затрагивающих его деятельность фиксируется тренд на ослабление его роли из-за авторитарного поворота (Paneyakh and Rosenberg, 2018) и, как и в других недемократических странах, изменение стратегии – избегание конфронтации с властью и переключение активности на более безопасные области, такие как социальные права (Khalikova, 2020).

Сам концепт многоуровневого управления (multilevel governance - MLG) обрел за последние двадцать лет большую популярность, породив массу публикаций и серьезные споры (Schakel, 2016). Помимо дискуссии об эпистемологическом статусе этого концепта (прежде всего о его аналитической силе: только дескриптивный концепт или «нормальная» теория, позволяющая строить гипотезы, поддающиеся проверке), другим важным вопросом является продуктивность его применения за пределами Европейского союза, на материале и для исследования процессов которого он и был создан (Schakel et al., 2015).

Продуктивные примеры работы с концептом уже продемонстрированы для исследования различных стран и регионов мира – США и Канады (Stein and Turkewitsch, 2010), Северной Америки в целом (Clarkson, 2010), Австралии (Daniell and Kay, 2017). Есть отдельные работы по бывшему постсоветскому пространству (Obydenkova, 2010). Они показывают, что развитие многоу-ровневости всюду имеет свою специфику, поэтому использование концепта многоуровнего управления открывает новые познавательные перспективы, дополняя и развивая исследования по федерализму, регионализму, интерго-вернментализму.

Существуют различные подходы к типологизации многоуровневого управления. Например, известная типология Г. Маркса и Л. Хуг, выделивших два идеальных типа многоуровневого управления (Hooghe and Marks, 2003), или перспективная попытка истолковать саму MLG в рамках более широкой категории «многоуровневая политика» как одну из возможных форм наряду с «межправительственными взаимодействиями» (Alcantara et al., 2016). Возможны разные комбинации вариантов в попытке понять, как в общем виде можно рассмотреть систему многоуровневого управления в России. Вопрос в преобладании того или иного варианта в конкретной сфере или моменте времени и факторах, которые это определяют. Несмотря на то, что центральная власть в России представляет собой в некотором смысле противостоящую многоуровневости инстанцию, стягивающую на себя все узлы решений, стремящуюся стать фокальной точкой для всего, что «снизу», «сверху» и «вовне», разумно исходить из того, что многоуровневость в России работает помимо этих предпочтений и сейчас, а уж тем более раньше.

В условиях, когда «исследования России именно как федерации утратили научный смысл» (Бусыгина и Филиппов, 2020, с. 16) в силу того, что федерализм в России фактически прекратил существование, он не был заменен, по крайней мере полностью, авторитарной централизацией. Пожалуй, можно говорить о том, что среди исследователей есть консенсус по поводу того, что регионы продолжают активно, пусть и по-разному, отстаивать свои интересы на федеральном уровне, используя различные инструменты (Sharafutdinova and Turovsky, 2016; Petrov and Nazrullaeva, 2018). Это означает, что региональные элиты имеют некоторое пространство для принятия собственных решений. А наличие такого пространства является принципиальным условием многоуровневого управления. Действительно, «губернаторы (как и раньше, в разной степени, в зависимости от региона) сохраняют такой политический ресурс, как право определения политики (принятия решений) по определенному кругу вопросов» (Панов, 2014, с. 19).

В отношении корпуса легислатур в условиях авторитарных режимов представляется важным принципиальное утверждение о том, что «реальное участие законодательной власти и реальное использование законодательных институтов в формулировании политики возможно только в том случае, если элиты имеют разные предпочтения в отношении результатов политики» (Gandhi et al., 2020, p. 1372). Собственно, и Государственная Дума регулярно отклоняется от известной модели “rubberstamp”, оказываясь «полем битвы элит» между заинтересованными сторонами, в том числе региональными (Noble and Schulmann, 2018).

Важно понять, какое место могут занимать в многоуровневом управлении два конкретных механизма – обращения регионов в Конституционный суд и внесение ими же законопроектов в Государственную Думу. Но не с точки зрения системы в целом, в том числе результатов ее функционирования, а с точки зрения того, почему сами регионы продолжают использовать эти механизмы в условиях фактического отсутствия федерализма и политической субъектности регионов.

В многоуровневом управлении региону доступно участие в двух классах решений. Первый класс включает решения по установлению, поддержанию и изменению статус-кво региона, то есть касается принципиальных позиций, норм и правил. Эмпирический статус всегда различен у разных субъектов. Например, фактический эмпирический статус Чечни в многоуровневом управлении в современной России явно отличается от статусов

(тоже, впрочем, разных) других субъектов (Стародубцев, 2017). Другой класс – это решения, направленные на имплементацию к текущим условиям и конкретизацию уже установленных принципов, норм и правил. Предмет решений первого класса – объем статуса региона, объем его полномочий. Такие решения можно назвать «первичными», или «конституирующими». Предмет решений второго класса – качество реализации статуса, то есть полномочий (и сама возможность реализации полномочий), установленных первичными решениями. Во втором случае речь идет о решениях уровня «тонкой настройки» статуса региона (Сулимов, 2017).

Вопрос о том, где конкретно пролегает граница между «конституирующими» и «имплементирующими» решениями, имеет не только аналитический, но и конкретно-политический смысл. Дело прежде всего в том, в каком модусе атрибутируется ответственность за ненадлежащее положение дел: или недостаточно полномочий (претензия к «первичным» решениям, то есть к федеральному центру), или полномочиями неэффективно пользуются (претензия к «имплементирующим» решениям, то есть к самим регионам). Известная же позиция, во множестве вариантов представленная в литературе, согласно которой на настоящий момент региональные элиты потеряли свой политический статус1 или, по крайней мере, перестали быть значимым политическим актором, означает в представленной логике, что они лишились доступа к «конституирующим» решениям не только в отношении страны в целом, но и в отношении своих регионов. Но доступ к решениям «тонкой настойки» у них остался.

Если смотреть в этой логике на обращения российских регионов в Конституционный суд и использование ими права законодательной инициативы на федеральном уровне, то оба механизма могут быть использованы для инициирования принятия как «конституирующих», так и «имплементирующих» решений. Технические различия между этими механизмами, конечно, есть, но сами по себе они не определяют содержательную сторону интересующего заявителя вопроса.

Например, в обращении в Конституционный суд надо оспаривать конституционность нормативного акта, что повышает ставки и ограничивает возможность применения. Но в 2019 году Пермский край оспаривал преамбулу и одну из частей Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»2 (решение Конституционного суда № 328-О/20193, отказано по формальному основанию), при этом интерес состоял в нежелании возмещать муниципалитету средства, которые он потратил на предо- ставление жилья инвалиду. В том же году Верхняя Пышма (городской округ в Свердловской области) оспаривала ряд статей Гражданского и Бюджетного кодексов и конституирующего для местного самоуправления федерального закона4 в отношении исключительной ответственности современных муниципалитетов за решения местных органов власти советского времени. Повод тоже был денежный. Но при этом решение Конституционного суда (в пользу разделения ответственности с другими уровнями публичной власти, № 26-П/20195, законы были изменены) касалось самой системы организации власти в России.

Федеральные законопроекты регионов имеют различный характер, прежде всего с точки зрения значимости предлагаемых изменений, а также возможных мотивов и бенефициаров. Часть из них (видимо, подавляющая – более точно можно сказать только по результатам контент-анализа самих законопроектов, что не было задачей данного исследования) касается очень конкретных вопросов6, с трудностями по решению которых сталкиваются или сами органы власти этих регионов, или иные субъекты, которые инициируют появление законопроектов от регионов. Другие законопроекты, скорее, вызваны какими-то иными причинами, нежели желанием решить конкретную региональную проблему. Например, Санкт-Петербург подавал в 2010 году законопроект (473815-5) о замене понятия «трудовая пенсия по старости» на понятие «трудовая пенсия по возрасту». Но есть законопроекты, затрагивающие принципиальные вопросы. Чеченская Республика дважды (в 2006 и 2018 годах) подавала законопроекты о поправках к конституции о сроках замещения должности президента страны. Свердловская область дважды (в 1998 и 2003 годах) вносила законопроект «Об основах налогообложения и сборов» (98008446-2), Пермская область в 2001 году вносила законопроект «О защите конституционных полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению права законодательной инициативы» (138696-3).

Регионы чаще подают законопроекты о внесении изменений в существующие законы, а не проекты новых законов. Например, у Архангельской области доля первых составляет 89 % (97 из 109), у Башкортостана – 95 % (221 из 231), у Санкт-Петербурга – 93,8 % (286 из 305). И, видимо, это довольно типичная картина, хотя у регионов, которые менее активны в законопроектной деятельности, доля «изменяющих» законопроектов ниже (например, у Чечни 75 % (21 из 28), Свердловской области 68 % (32 из 47))7. Косвенно высокая доля законопроектов о внесении изменений может указывать на низкую значимость предлагаемых решений. Но, возможно, что соотношение проектов новых законов и вносящих изменения менялось со временем.

Опираясь на эти рассуждения, были сформулированы следующие гипотезы. Во-первых, авторитарная централизация сильно и негативно повлияла на политически более значимую по форме активность, а именно на обращения в Конституционный суд в силу того, что они воспринимаются как конфликтный способ взаимодействия с федеральным центром. Во-вторых, регионы сохранили за собой возможность ставить вопросы, касающиеся «конституирующих» решений, но стали активнее использовать для этого более нейтральный по форме механизм – подачу законопроектов в Государственную Думу (на федеральный уровень). Это, как ожидается, должно проявиться в изменении долевого распределения обращений в Конституционный суд и законопроектов по тематике государственного строительства как наиболее «конституирующей».

Для эмпирического анализа были использованы данные по обращениям регионов в Конституционный суд и законодательным инициативам на федеральном уровне. Данные были взяты с сайтов Конституционного суда8 и Государственной Думы9.

Собирались все доступные данные в соответствующих информационных системах – с 1992 года для Конституционного суда и с 1995 года для Государственной Думы по конец 2019 года. Соответственно, из выборки были исключены те регионы, которые или прекратили свое существование в результате объединений, или были вновь образованы, – Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Эвенкийский автономные округа, Республика Крым, Севастополь. Всего в выборке присутствуют 83 региона. Данные по объединившимся регионам до их объединения не суммировались.

Обращения регионов в Конституционный суд идентифицировались по решениям суда, потому что сами обращения заявителей труднодоступны10.

Для оценки тематического перераспределения вопросов между двумя механизмами в динамике все законопроекты и обращения регионов в Конституционный суд были закодированы как относящиеся к одному из пяти тематических блоков – государственное строительство и конституционные права граждан; бюджетное, налоговое, финансовое законодательство; оборона и безопасность; социальная политика; экономическая политика11.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 1 приведена статистика по общему количеству обращений и поданных законопроектов. Налицо явное доминирование законопроектов в количественном отношении. Часть регионов (15) вообще никогда не обращались в Конституционный суд, по крайней мере, по их обращениям суд не принимал никаких решений.

Таблица 1 / Table 1

Описательные статистики по обращениям субъектов Российской Федерации в Конституционный суд и законопроектам, внесенным ими в Государственную Думу / Descriptive statistics on appeals of subjects of the Russian Federation to the Constitutional Court and bills submitted by them to the State Duma

|

Вид активности |

Минимум |

Максимум |

Сумма |

Стандартное отклонение |

|

Обращения регионов в Конституционный суд против федеральных нормативных правовых актов (1992–1995) |

0 |

16 |

263 |

3,249 |

|

Законопроекты, внесенные регионами в Государственную Думу (1995–2019) |

15 |

305 |

8130 |

58,512 |

Источник: в таблицах 1–3 представлены собственные расчеты автора по данным Конституционного суда12 и Государственной Думы13.

Очень вероятно, что такое доминирование является именно российской особенностью. Например, в Италии в период с 2013 по 2020 год регионы 259 раз обращались в Конституционный суд против правительства и подали только 97 законопроектов14. Важно также отметить, что преобладание в коли- чественном отношении законопроектного механизма над судебным началось уже в 1990-е годы, то есть в период, когда регионы чувствовали себя более свободно в отношениях с федеральным центром, в том числе в конфликтном измерении.

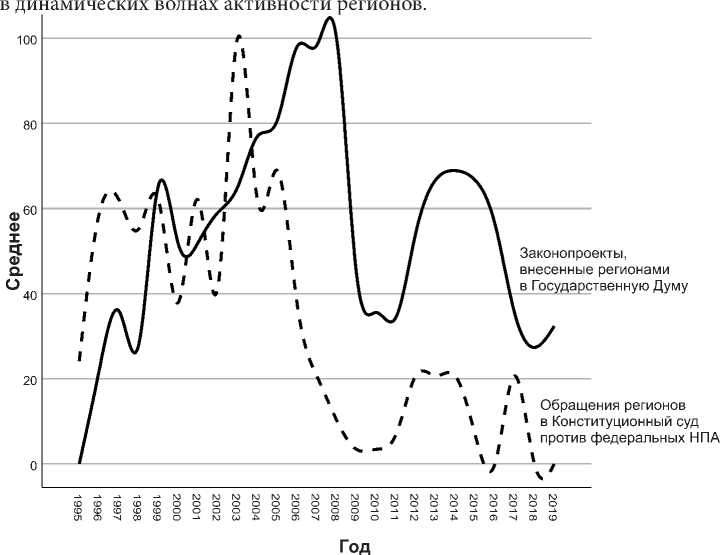

Общая картина соотносительного распределения количества обращений и законопроектов по годам представлена на рисунке 1 (значения нормализованы в диапазоне от 0 до 100 для облегчения восприятия, сплошная линия представляет законопроекты). На нем можно видеть некоторое сходство

Рис. 1. Количество обращений регионов в Конституционный суд против федеральных нормативных правовых актов (НПА) и законопроектов, внесенных регионами в Государственную Думу (по годам, значения нормализованы от 0 до 100) /

Fig. 1. The number of regional appeals to the Constitutional Court against federal normative legal acts and bills submitted by the regions to the State Duma (by year, values are normalized to range from zero to 100)

Источник: на рисунках 1–3 представлены собственные расчеты автора по данным Конституционного суда15 и Государственной Думы16.

Полного наложения нет, но на графике виден лаг, как будто активность по законопроектам следует за активностью по обращениям в Конституционный суд с запаздыванием по времени в разные периоды от одного года до трех лет. Но возможный механизм такого отложенного следования теоретически непонятен, и его существование маловероятно, и, скорее всего, оно вызвано причинами, не имеющими отношения к связи активности по обращениям в Конституционный суд и законодательной инициативы. Собственно, в общей истории динамики есть два ключевых момента времени, которые в первую очередь требуют истолкования: переломы 2005–2006 и 2008–2009 годов. Более четко их значимость видна на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма рассеяния обращений регионов в Конституционный суд и законопроектов, внесенных регионами в Государственную Думу (все регионы, 1995– 2019 годы) / Fig. 2. Scatter plot of regional appeals to the Constitutional Court and bills submitted by the regions to the State Duma (all regions, 1995–2019)

Исходя из представленных на нем данных – траектории совместного движения по годам использования регионами обоих механизмов (значения натуральные) – можно выделить два основных периода и один промежуточный, переходный.

Первый период – с 1995 по 2005 год – период роста количественной активности регионов по законопроектам и относительно стабильной активности по обращениям в Конституционный суд, хотя и с колебаниями и даже значительным выбросом в 2003 году. Переходный период – с 2006 по 2008 год. В 2006 году происходит резкое падение активности по обращениям с одновременным и довольно резким ростом количества законопроектов. Активность по ним остается рекордной за всю историю в течение трех лет с тем, чтобы тоже сильно упасть в 2009 году. На переходный характер периода 2006– 2008 годов указывает, кроме общей экстраординарной активности регионов, смена лидеров в законопроектной деятельности17. И с 2009 года по настоящее время можно наблюдать некоторое новое, относительно устойчивое состояние – второй основной период.

Годы этих изменений не совсем совпадают с годами значимых событий. С 2005 года отменяются выборы губернаторов, но в этот год падения обращений в Конституционный суд не происходит. В конце этого же года было принято решение о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург, но фактически он состоялся в 2008 году. Статистика суда не показывает падения общего количества обращений в эти годы: в 2015 году – 14 943, 2006 год – 14 989, а с 2007 года даже начинается рост18. Новый – пятый – созыв Государственной Думы начинает свою работу с 2008 года, а падение количества законопроектов, внесенных регионами, происходит только в 2009 году.

Тем не менее представляется правдоподобным связать падение активности по обращениям в Конституционный суд, прежде всего, с отменой выборов губернаторов. Задержка с реакцией регионов в один год может быть объяснена инерцией процесса, хотя это не очень сильное объяснение, потому что обращений в суд в целом немного, это «штучный» процесс, который должен быть предметом индивидуализированных решений. Однако объявление в конце 2005 года решения о переезде суда, возможно, было дополнительным значимым сигналом, который региональные элиты истолковали определенным образом.

Дополнительную аргументацию в пользу этого тезиса предоставляет активность обращений в Конституционный суд тех регионов, главы которых остались на своих местах после первой волны обновлений губернаторского корпуса в 2005–2012 годах. Всего таких регионов было 16 (Кынев, 2020, с. 579). Из них 14 (87,5 %) больше в Конституционный суд не обращались. И это непропорционально высокая доля в сравнении с долей всех субъектов Российской Федерации, прекративших обращаться в Конституционный суд с 2006 года – 52 из 83, то есть 62,65 %. Если не учитывать те 16 регионов, главы которых сохранили свои должности, получается 38 из 67, то есть 56,72 % перестали обращаться в Конституционный суд.

В отношении падения активности по законопроектам оправданным представляется объяснение административного свойства, и опирается оно на то обстоятельство, что именно в 2009 году до российских регионов и их администраций докатился экономический кризис: если резкий рост трансфертов регионам в 2008 году был вызван реализацией национальных проек- тов, то в 2009 году дополнительным фактором стал именно кризис (Zubarevich, 2018, p. 371). Соответственно, логика аргумента заключается в том, что в этот период выросла нагрузка прежде всего на региональные органы власти, от которых, как можно предполагать, исходит значительная часть законопроектов. В условиях дефицита временных и кадровых ресурсов они были вынуждены сократить неприоритетные виды деятельности, возможно, это коснулось и законопроектов. Нечто похожее, видимо, происходило и в 2020 году: количество законопроектов регионов упало в марте – мае, в период обострения ситуации с пандемией19.

Таким образом, именно обращения в Конституционный суд на фоне нарастания авторитарной централизации были секвестрированы регионами в силу их предполагаемой или фактической конфликтности, а направление законопроектов – как более нейтральный и безопасный способ взаимодействия – в количественном отношении или вовсе не было затронуто политическими изменениями, или они повлияли на него в намного меньшей степени.

Проверка второй гипотезы – об изменении с периода 2006–2008 годов долевого распределения обращений в Конституционный суд и законопроектов по тематике государственного строительства как наиболее «конституирующей» – опирается на предположение о стратегической связи в использовании регионами обоих механизмов. Это предположение базируется, во-первых, на общих значимых характеристиках обоих механизмов, указанных выше и, во-вторых, на фиксируемой эмпирической связи в динамике изменений их использования. Изменение активности по законопроектам с 2009 года коррелирует с изменением активности и по обращениям в Конституционный суд. В таблице 2 представлена сводная информация по этим изменениям.

Таблица 2 / Table 2

Активность двух групп регионов по обращениям в Конституционный суд и законопроектам, внесенных ими в Государственную Думу, по двум периодам, 1995–2005 и 2009– 2019 годы, % / Two groups of regions for appeals to the Constitutional Court and bills submit ted by them to the State Duma for two periods, 1995–2005 and 2009–2019, %

|

Группы регионов по законопроектам, внесенным ими в Государственную Думу |

Доля регионов |

Доля законопроектов |

Доля обращений в Конституционный суд |

||

|

1995–2005 |

2009–2019 |

1992–2005 |

2009–2019 |

||

|

Уменьшили активность с 2009 года |

55,42 |

68,72 |

34,37 |

63,06 |

41,46 |

|

Увеличили активность с 2009 года |

44,58 |

31,28 |

65,63 |

36,94 |

58,54 |

В целом торможение по одной активности для части регионов совпадает с торможением по другой и, наоборот, – увеличение активности по одному механизму сопровождается увеличением активности по другому. Собственно, соотношение конфликтной и неконфликтной активностей явно имеет комплексные причины, и они могут быть сильно индивидуализированы по реги- онам или по группам регионов.

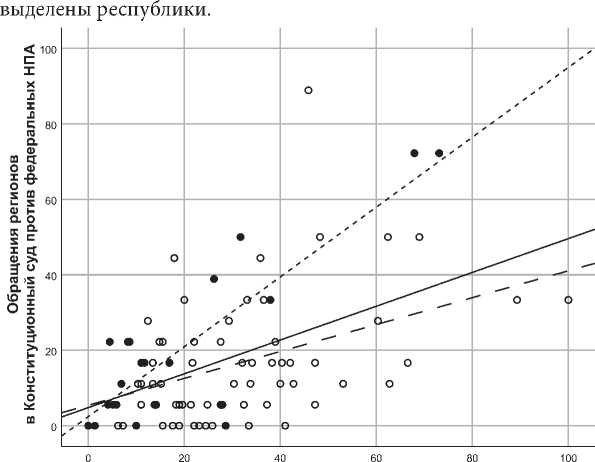

На рисунке 3 представлена диаграмма рассеяния активностей регионов в рамках обоих механизмов за весь период и отдельно (черными маркерами)

R2 Линейный = 0,251

0;0: R2 Линейный = 0,171 1 ;1: R2 Линейный = 0,720

Республики

О о

Законопроекты, внесенные регионами в Государственную Думу

Рис. 3. Диаграмма рассеяния обращений регионов в Конституционный суд против федеральных нормативных правовых актов (НПА) и законопроектов, внесенных регионами в Государственную Думу (по регионам, 1995–2019, значения нормализованы от 0 до 100) / Fig. 3. Scatter plot of regional appeals to the Constitutional Court against federal normative legal acts and bills submitted by the regions to the State Duma (by regions, 1995-2019, values are normalized to range from zero to 100)

о

Можно видеть, что по всему массиву регионов R-квадрат невелик – 0,251. Но у республик он составляет 0,720 (коэффициент корреляции 0,848 и высоко значим). Таким образом, если республика малоактивна по одному виду взаимодействия, то она, скорее всего, будет малоактивна и по другому виду. И, наоборот, две верхние черные точки – это Башкортостан и Карелия, которые находятся в числе общенациональных лидеров по обоим механизмам. Для всех остальных регионов, если их рассматривать как группу, такой связи нет. Но можно предполагать ее наличие и в других группах регионов.

После 2009 года происходит переориентация удельного веса тематики государственного строительства в запросах в Конституционный суд и законопроектах, внесенных регионами в Государственную Думу. Сводная информация о распределении представлена в таблице 3.

Таблица 3 / Table 3

Изменения в тематике обращений в Конституционный суд (КС) и законопроектов, внесенных регионами в Государственную Думу (ЗП), по периодам /

Changes in the subject of appeals to the Constitutional Court and bills submitted by the regions to the State Duma by period

|

Тематика |

1995–2005 годы |

2009–2019 годы |

||||

|

КС, % |

ЗП, % |

Разница КС и ЗП, процентные пункты |

КС, % |

ЗП, % |

Разница КС и ЗП, процентные пункты |

|

|

Государственное строительство и права граждан |

43,7 |

38,5 |

5,2 |

31,7 |

45,6 |

–13,9 |

|

Бюджет, налоги и финансы |

20,6 |

21 |

–0,4 |

4,9 |

10,4 |

–5,5 |

|

Оборона и безопасность |

4 |

4,6 |

–0,6 |

2,4 |

4,1 |

–1,7 |

|

Социальная политика |

9,5 |

19,9 |

–10,4 |

26,8 |

14,5 |

12,3 |

|

Экономическая политика |

22,1 |

16 |

6,1 |

34,1 |

25,4 |

8,7 |

Если до 2005 года удельный вес тематики государственного строительства в рамках обоих механизмов был почти равным, но все же чуть ниже по законопроектам (43,7 % на 38,5 %), то после 2009 года стало наоборот (31,7 % на 45,6 %). Это смещение может быть индикатором переориентации регионов в логике снижения возможных рисков – уменьшить долю потенциально более острых вопросов по государственному строительству в более конфликтном (судебном) взаимодействии. То, что эта доля не падает до нуля, неудивительно: государственное строительство очень широкая категория, под которую подпадают и совершенно неполитические вопросы.

Для того чтобы скорректировать эту ширину, были дополнительно отобраны обращения и законопроекты, направленные на оспаривание или корректировку базовых для региональных органов власти федеральных законов, конституирующих их от имени федерации20. Логика заключается в ожидании особой чувствительности и регионов, и федерального центра к содержанию этих нормативных правовых актов. Анализ показал, что доля законопроектов по изменению этих законов самая высокая у группы регионов, прекративших направлять запросы в Конституционный суд с 2006 года. Правда, это очень большая группа – 35 регионов, поэтому внутри нее могут быть вариации. И она у них является постоянной и осталась такой же после 2009 года. Серьезно (в два раза) после 2009 года выросла доля таких законопроектов у тех 20 регионов, которые всегда подавали в Конституционный суд, но не были в группе лидерами. Но так как количество запросов в суд даже у этой группы сильно упало, то изменение можно трактовать таким образом, как будто регионы пытаются решить те же проблемы через внесение в Государственную Думу законопроектов, то есть сменили инструмент. И, наоборот, до 2008 года активнее всех (в долевом отношении к своей активности) поправки в указанные федеральные законы готовили регионы, которые никогда не подавали в Конституционный суд, они же сильнее всего ограничили такую активность после 2008 года. Другими словами, раньше они действовали через законопроекты, но смена политического климата заставила их снизить конфликтность и по законопроектной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный анализ подтвердил на новом материале имеющиеся в литературе утверждения о продолжающейся активности регионов по отстаиванию своих интересов на федеральном уровне с помощью различных инструментов, несмотря на политические изменения, угнетающие их политическую субъектность. Совместный анализ использования российскими регионами двух механизмов взаимодействия с федеральным центром позволил увидеть более нюансированную картину их поведения. Они в целом отреагировали на процесс авторитарной централизации резким снижением активности в более политически значимом по форме механизме – обращениях в Конституционный суд – в силу того, что он воспринимается как слишком конфликтный способ взаимодействия. При этом субъекты Российской Федерации не отказались от возможности поднимать вопросы, касающиеся самого устройства отношений между центром и регионами, а не только административно-исполнительского свойства. Но региональные элиты стали активнее использовать для этого более нейтральный по форме механизм – внесение законопроектов в Государственную Думу.

Данный анализ, безусловно, не является исчерпывающим и лишь приоткрывает возможности для более масштабного и систематического анализа функционирования рассмотренных механизмов взаимодействия разных уровней власти в России. Продуктивными направлениями развития темы могут стать анализ активности не всей совокупности регионов, а их отдельных групп, а также более точное понимание содержания тех вопросов, которые задают регионы в обращениях и законопроектах. Также представляется важным углубление темы многоуровневости использования по крайней мере одного из этих механизмов. В Конституционный суд направляют обращения и другие публично-правовые образования, участвующие в многоуровневом управлении, а именно муниципалитеты. В информационной системе Конституционного суда они доступны с 2002 года, и до конца 2019 года их насчитывается 122, из них 111 поданы против федеральных законов. Всего подавали обращения 78 муниципальных образований из 45 регионов, в том числе тех, которые сами никогда не оспаривали федеральные акты. Львиная доля (77,5 %) обращений муниципалитетов направлена уже после 2009 года, когда региональная активность резко снизилась. Соответственно, возникают вопросы, например, насколько эти муниципальные образования самостоятельны в своих действиях, насколько и как эта активность связана с активностью регионов.

В более общем плане продолжающаяся активность субъектов Российской Федерации и муниципалитетов по использованию рассматриваемых механизмов явно свидетельствует об отклонении России от условной авторитарноиерархической модели многоуровневого управления. Очевидно, что регионы воспринимают центр в качестве субъекта, но обратного признания нет, а соответственно они не имеют возможности субъектного участия в определении политических курсов на уровне страны, а внутри региона сильно ограничены в принципиальных для федерального центра вопросах.

Но если в авторитарно-иерархической модели качество исполнения приказов «сверху» должно интерпретироваться как обусловленное техническими причинами на местах (компетентность исполнителей, ресурсы и их использование), то активность регионов в инициировании законопроектов и (ранее) в обращениях в Конституционный суд вызвана их представлением, что причины проблем в федеральных правилах. В результате эти механизмы, видимо, работают как инструмент «прощупывания» пределов возможного в отношениях с федеральным центром.

Исследование выполнено в Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 19-18-00053 «Субнациональный регионализм и динамика многоуровневой политики (российские и европейские практики)».

Список литературы Оспаривание vs коррекция: динамика активности российских регионов в использовании обращений в Конституционный Суд и законодательной инициативы на федеральном уровне

- Бусыгина И. М., Филиппов М. Г. О пользе неудачи: опыт России для исследований сравнительного федерализма // Вестник Пермского университета. Политология. 2020. Т. 14, № 3. С. 6-19. DOI: 10.17072/2218-1067-2020-3-6-19

- Кынев А. В. Губернаторы в России: между выборами и назначениями. М.: Фонд "Либеральная миссия", 2020. 1030 с.

- Панов П. В. Институт губернатора в современной России: основные этапы истории // Губернаторский корпус в условиях трансформации политической системы Российской Федерации / Под ред. Я. Г. Ашихминой, П. В. Панова, О. Б. Подвинцева. Пермь: Перм. науч. центр УрО РАН, 2014. C. 9-25.

- Стародубцев А. В. Пересмотр федеративного контракта в России: случай Чеченской Республики // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017. № 1. С. 59-67.

- Сулимов К. А. Баланс versus дисбаланс вокруг этнических региональных автономий // Балансируя притязания: этнические региональные автономии, целостность государства и права этнических меньшинств / Под ред. П. В. Панова. М.: Полит. энцикл., 2017. С. 31-59.