Остатки териофауны из пещеры Чагырская (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок в 2007 и 2008 годах

Автор: Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521584

IDR: 14521584

Текст статьи Остатки териофауны из пещеры Чагырская (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок в 2007 и 2008 годах

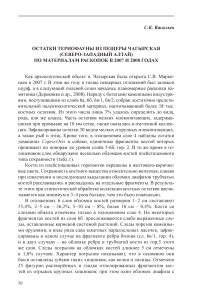

Как археологический объект п. Чагырская была открыта С.В. Маркиным в 2007 г. В этом же году в толще пещерных отложений был заложен шурф, а в следующий полевой сезон начались планомерные раскопки памятника (Деревянко и др., 2008). Наряду с богатыми каменными индустриями, поступившими из слоёв 6а, 6б, 6в/1, 6в/2, собран достаточно представительный палеозоологический материал, насчитывающий более 18 тыс. костных остатков. Из этого числа лишь 3% удалось определить до вида, рода, или же класса. Часть остатков мелких млекопитающих, задержавшихся при промывке на 10 мм сетке, также оказалась в изученной коллекции. Зафиксированы остатки 30 видов мелких и крупных млекопитающих, а также рыб и птиц. Кроме того, в голоценовом слое 4 найдены остатки домашних Capra-Ovis и собаки, единичные фрагменты костей которых проникают по понорам до уровня слоёв 5-6б, гор. 2. В то же время в голоценовом слое обнаружено несколько обломков костей плейстоценового типа сохранности (табл.1).

Кости из плейстоценовых горизонтов окрашены в желтовато-коричневые цвета. Сохранность костного вещества относительно неплохая, однако при извлечении и последующем высыхании обломки диафизов трубчатых костей расслаивались и распадались на отдельные фрагменты. В результате этого при статистической обработке коллекции костных остатков насчитывается как минимум в 3–4 раза больше, чем это было изначально.

В отложениях 6 слоя обломки костей размером 1–2 см составляют 55,4%, 2–5 см – 36,2%, 5–10 см – 8%, более 10 см – 0,4%. Кости со следами обжига отмечены только в голоценовом слое 4. На некоторых фрагментах костей из слоя 6б прослеживаются слабо выраженные следы, оставленные корневой системой растений. Следы порезов каменными орудиями, в виде ряда едва заметных параллельных насечек, зафиксированы в одном случае на фрагменте ребра бизона (сл. 6в/1, гор. 4), и в двух случаях – на обломке ребра и трубчатой кости из гор.5 этого же слоя. Следы погрызов на обломках костей длиннее 5 см отмечены в 1,6% случаев. Характер погрызов показывает, что в основном они были оставлены зубами таких хищников, как волки и лисицы. Отмечено 25 фигурно растворённых и гладко отполированных фрагментов костей из отрыжек крупных хищников; при этом один обломок диафиза с

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков в отложениях п. Чагырская (2007–2008 гг.).

|

Таксоны |

Слои |

||||||

|

4 |

5 |

6а |

6б |

6в |

7а-б |

Всего |

|

|

Canis familiaris |

1* |

1 |

|||||

|

Capra / Ovis |

4* |

2 |

5* |

11 |

|||

|

Asioscalops altaica |

1 |

1 |

2 |

||||

|

Chiropthera gen. indet. |

1 |

1 |

|||||

|

Lepus tanaiticus |

1 |

1 |

2 |

||||

|

Lepus tolai |

2 |

2 |

|||||

|

Citellus sp. |

1 |

5 |

6 |

12 |

|||

|

Marmota baibacina |

1 |

1 |

|||||

|

Castor fiber |

1 |

1 |

|||||

|

Cricetus sp. |

2 |

7 |

9 |

||||

|

M. myospalax |

1 |

3 |

3 |

4 |

11 |

||

|

Arvicola terrestris |

1 |

1 |

2 |

||||

|

Rodentia gen. indet. |

2 |

5 |

1 |

8 |

|||

|

Canis lupus |

1 |

2 |

14 |

16 |

33 |

||

|

Vulpes vulpes |

2 |

3 |

4 |

10 |

14 |

33 |

|

|

Vulpes corsak |

2 |

4 |

4 |

5 |

11 |

||

|

Cuon alpinus |

2 |

1 |

3 |

||||

|

Ursus arctos |

2 |

2 |

|||||

|

Martes zibellina |

1 |

1 |

2 |

||||

|

Mustela eversmanni |

2 |

2 |

|||||

|

Crocuta spelaea |

6 |

2 |

3 |

11 |

|||

|

Mammuthus primigenius |

1 |

1 |

2 |

||||

|

Equus (E.^^ ferus |

2 |

1 |

3 |

||||

|

E. ex.gr. sussemiones |

6 |

2 |

8 |

16 |

|||

|

E. sussemiones / ferus |

1 |

13 |

1 |

3 |

18 |

||

|

Coelodonta antiquitatis |

4 |

4 |

|||||

|

Cervus elaphus |

7 |

1 |

8(1*) |

2 |

7 |

25 |

|

|

Alces alces |

2(1*) |

2 |

|||||

|

Caprolus pygargus |

2* |

3 |

|||||

|

Rangifer tarandus |

1 |

1 |

2 |

||||

|

Bison priscus |

1 |

81 |

32 |

142 |

256 |

||

|

Saiga borealis |

2 |

2 |

|||||

|

Capra sibirica |

9 |

6 |

29 |

44 |

|||

|

Ovis ammon |

4 |

4 |

1 |

9 |

|||

|

Capra / Ovis |

1 |

7 |

8 |

||||

|

Pisces |

2 |

3 |

5 |

||||

|

Aves |

6 |

2 |

5 |

3 |

4 |

20 |

|

|

Неопределимые обломки |

117 |

271 |

3744 |

3395 |

9977 |

56 |

17560 |

|

Всего костных остатков |

148 |

283 |

3938 |

3489 |

10233 |

56 |

18146 |

* Кости голоценовой сохранности.

множеством мелких сквозных отверстий достигает длины 123 мм при ширине 21–28 мм.

Подавляющее большинство из неопределимых обломков трубчатых и плоских костей, судя по их размеру и толщине стенок диафизов, относится к бизону. Осколки неправильно-продолговатой формы с острыми гранями излома указывают на то, что большая часть из них разбита рукой человека. Как уже было отмечено, имеются и кости со следами явного воздействия крупных хищников, присутствие остатков которых также достаточно велико. Несомненно, что какая-то часть костных остатков поступала в пещерные отложения в результате пищевой активности хищников. Вполне вероятно, что волки и пещерные гиены в периоды отсутствия человека проводили ревизию и утилизацию наиболее привлекательных из оставленных им отбросов охотничьей деятельности.

В плейстоценовых слоях кости рукокрылых, насекомоядных, зайцеобразных, грызунов, рыб и птиц составляют 11,9%. На долю 20 видов крупных млекопитающих приходится 474 костных остатка. Из этого количества к Carnivora относится 19,4%, к копытным и хоботным – 80,4%. Ниже приводится краткий обзор наиболее интересных из палеофаунистических находок.

В слое 6б, гор.1 обнаружен единственный коренной зуб бобра.

Остатки серого волка наиболее многочисленны среди хищников (7% от числа костей крупных млекопитающих). На 72% они состоят из зубов и их обломков, среди которых 8 молочных, что свидетельствует об активном использовании пещеры для выведения потомства. Обнаружено также 2 небольших фрагмента верхней челюсти и 7 обломков метаподий и фаланг.

От красного волка найдены проксимальная половина МС ІІ и коленная чашка (сл. 6а, гор.1) и М2 (сл. 6в/1, гор.1).

Бурый медведь представлен центральной костью заплюсны и целой когтевой фалангой (сл. 6 в/1, гор.1).

От соболя в слое 6б, гор.1 обнаружен целый левый верхний клык.

По числу остатков пещерная гиена в 3 раза уступает волку. Всего найдено 10 зубов или их обломков (в том числе 2 молочных, один из которых разъеден кислотной коррозией), и неполная 1-я фаланга. Очевидно Crocuta spelaea , как и волк, периодически использовала пещеру в качестве логова для выведения потомства.

Два небольших (менее 2 см) обломка пластинок pd 3 мамонтят обнаружены в слоях 5 и 6в/1, гор. 2. Пещерные гиены обычно затаскивали в свои логова головы мамонтят первых лет жизни для окончательной утилизации. Обломки пластин, гораздо реже целые зубы первых смен (pd 2–4) – это все, что от них, как правило, оставалось (Васильев и др., 2006).

В отложениях п. Чагырской, как и в других пещерных местонахождениях Алтая, присутствуют остатки крупной и массивной кабаллоидной Equus ferus и мелкой «куланоподобной» E. ex.gr. sussemiones. В разных горизонтах 6 слоя от крупной формы собраны изолированные резцы, от мелкой – резцы и щёчные зубы, а также целая 1-я фаланга (сл. 6а, гор.1). Примечательно, что по количеству остатков E. ex.gr. sussemiones в несколько раз превосходит E. ferus. В других пещерах Алтая (Денисова, Страшная) остатки крупной кабаллоидной формы составляют более половины определимых костей Equidae, мелкая же форма лошади отходит на второй план, либо встречается единично (п. Окладникова, Каминная). Единственное исключение представляет датируемая заключительной третью каргин-ского времени п. Логово Гиены, где среди костей лошадей 2/3 относится к E. ex.gr. sussemiones (Васильев и др., 2006). В сумме остатки лошадей в п. Чагырской сравнительно немногочисленны – 7,6%.

Шерстистый носорог представлен целым зубом нижней челюсти полу-взрослой особи и 3 мелкими обломками зубов, один из которых принадлежит взрослому, а два – юным (juv.) особям.

Третье место среди остатков копытных (3,6%) занимает марал. От него найдены обломки фаланг, кость запястья и несколько фрагментов зубов.

В слое 6а, гор.1 обнаружен единственный обломок предкоренного зуба лося плейстоценового типа сохранности. Плейстоценовый благородный олень и лось, входившие в состав мамонтовой фауны, в отличие от современных, не имели облигатной связи с лесными местообитаниями, и предпочитали скорее лесостепные биотопы (Васильев, 2005).

В этом же слое найдена целая передняя 1-я фаланга, а в слое 6в/1. гор.1 – целая 3-я фаланга северного оленя. Остатки Rangifer tarandus в пещерных местонахождениях Алтая и аллювиальных отложениях Предалтайской равнины повсеместно единичны, и связаны в основном с похолоданиями сартанского и ермаковского времени.

Сайгаку принадлежит две кости: это дистальный блок метаподии, разъеденный кислотной коррозией (6в/1, гор.1) и неполная 3-я фаланга из 5 горизонта этого же слоя.

Остатки сибирского горного козла встречаются гораздо чаще (в 4,4 раза), чем архара, что характерно и для других пещерных местонахождений Алтая. От указанных видов преобладают изолированные зубы и их обломки, фрагменты дистальных отделов конечностей.

Остатки бизона доминирует (54%) в тафоценозе Чагырской пещеры. Преобладают изолированные зубы и их обломки (87,3%). Посткраниальный скелет представлен целыми костями дистальных отделов конечностей и их обломками – фалангами, запястными и заплюсневыми, но имеются также единичные фрагменты подъязычных костей, головок рёбер, второго шейного позвонка. Среди изолированных щёчных зубов и резцов бизона к молодым (juv.) особям принадлежит около 9%, к полувзрослым (^^ubad.) – 23%, к взрослым (ad) – 50%, к старым (^^en.) – 18%. Промеры немногих из сохранившихся костей запястья, заплюсны и фаланг находятся на уровне минимальных значений промеров соответствующих костей Bison priscus казанцевского времени Верхнего Приобья (Васильев, 2008). Все они при- надлежали некрупным животным, скорее всего – самкам. Серия зубов нижней челюсти (Р3, Р4, М3) напротив, отличается от последних в среднем несколько более крупными размерами. По размерам М3 бизон из Чагырс-койсопоставим с бизоном каргинского времени из расположенной в 30 км пещеры Логово Гиены (Васильев и др., 2006). Соотношение остатков бизона и лошади на юге Западной Сибири может быть использовано в качестве своеобразного индикатора палеосреды. К примеру, в отложениях казанцев-ского времени Красного Яра (под Новосибирском), в период господства лесостепных ландшафтов, остатки бизона встречаются более чем в 2 раза чаще (48,3 и 19,9%), чем лошади. В каргинском слое этого же местонахождения с широким развитием на водоразделах степных пространств, количество костей бизона по сравнению с лошадью сокращается почти в 4 раза (16,6 и 61,4%) (Васильев, 2008).

В сартанском слое 5 остатки мегафауны единичны (табл. 1). В отложениях 6 слоя видам степных биотопов принадлежит 81,2%, лесостепных – 6,4%, лесных – 1%, видам скальных биопотов – 11,3%. Таким образом, в момент накопления слоя 6 господствовали, вероятно, открытые – степные ландшафты, на что дополнительно указывает присутствие остатков зайца-толая, корсака, степного хоря, сайгака, а также заметное (более чем в 5 раз) преобладание остатков связанной с аридными ландшафтами стройной и тонконогой Equus ex.gr. sussemiones , над крупной широкопалой E. ferus , тяготеющей к увлажнённым грунтам лесостепей. Как было отмечено выше, доминирование остатков бизона в равной мере может свидетельствовать и о существовании полуоткрытых – лесостепных ландшафтов.

Анализ остеологического материала показывает, что Чагырская пещера – один из немногих палеолитических памятников на Алтае, где накопление фаунистических остатков в значительной степени происходило за счёт охотничьей деятельности человека. Преобладание остатков бизона в этом случае может служить отражением его охотничьей специализации. Очевидно также, что подобная специализация была направлена, прежде всего, на наиболее массовые, стадные виды копытных, обитавших в окрестностях пещеры.

Автор выражает признательность С.В. Маркину за предоставленный материал.