Остаточные эффекты воздействия факторов космического полета на семена твёрдой пшеницы, проявившиеся на растениях третьего поколения пересева

Автор: Мальчиков Петр Николаевич, Милехин Алексей Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-4 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения растений третьего поколения, полученных от пересева исходных семян 5 сортов твёрдой пшеницы экспонированных в космосе в течение 3-х месяцев в аппарате Фотон - М №4. Полученные результаты свидетельствуют о сохранении в третьем поколении влияния космических условий на два признака продуктивности растений «ЧР» (число растений на 1м2 ), «К.хоз.к.» (хозяйственный коэффициент колоса). Различное направление воздействия (положительное, негативное), отмеченное для некоторых признаков в разные годы можно объяснить взаимодействием измений (мутировавших структурных или регуляторных генов) в геноме с условиями, складывавшимися в годы изучения.

Космический эксперимент, сорт, твердая пшеница, взаимодействие генотип-среда

Короткий адрес: https://sciup.org/148205196

IDR: 148205196 | УДК: 631.531:629.78

Текст научной статьи Остаточные эффекты воздействия факторов космического полета на семена твёрдой пшеницы, проявившиеся на растениях третьего поколения пересева

Создание новых сортов растений начинается с инициации новой генетической изменчивости с последующими процедурами идентификации редких положительных вариаций по признакам продуктивности, адаптивности и качества получаемой конечной продукции. Основными методами в этом процессе являются гибридизация, хромосомная и генная инженерия, химический и физический мутагенез. В последнее время интенсивно разрабатывается технология TILLING (Targeting Induced Local Lesion IN Genomes – Таргетирование намеренных локальных повреждений в геномах) с эффектом активации транскрипционных факторов [1, 2].

Подобные изменения могут возникать под воздействием мутагенных факторов и стрессовых состояний геномных структур. Космические условия, включающие отсутствие гравитации, ионизирующие, электромагнитные излучения, экстремальные температуры и слабое воздействие магнитного поля могут вызвать изменения самого широкого профиля, в том числе с положительными эффектами на селекционные признаки.

В предыдущие годы исследований отмечены изменения количественных признаков растений твердой пшеницы, выращенных в первом и втором поколениях из семян, подвергшихся воздействию условий космоса. В первом поколении четко отмечен эффект фактора «А» (космос) на семь важных количественных признаков (дата колошения -КДК, продуктивное кущение -ПК, биомасса растения -БР, масса зерна

Мальчиков Петр Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник.

Милёхин Алексей Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник.

с растения- МЗР, число зерен с растения -ЧЗР, число зерен в колоске-ЧЗКК, длина стебля-ДС), что указывает на существование вероятности генетических изменений по этим признакам. Во втором «поколении» растений, выращенных из исходных семян после их экспозиции в космосе, сохранилось влияние космических условий только на три количественных признаков растений «КДК», «ЧР», «К.хоз.к.» и иммунитет растений к возбудителям Fusarium spp., вызывающих листовую пятнистость твердой пшеницы.

Цель настоящего эксперимента заключается в исследовании растений третьего поколения потомства семян экспонированных в космосе. При условии сохранения эффектов факторов космического воздействия в третьем поколении, можно говорить с большой вероятностью о генетических изменениях.

Материал и методы исследований: Материалом для исследований были растения третьего поколения 5 сортов твёрдой пшеницы различного эколого-географического происхождения (Безенчукская золотистая, Безен-чукская крепость, 1307д-54 – оригинатор всех Самарский НИИСХ, Корона - Казахстан, Akkille -Италия). В представляемом в данной статье эксперименте, как и в предшествовавших экспериментах, влияние сортов объединено фактором, условно обозначенным «фактор В». Фактор «А» - воздействие космических условий на семена был представлен 2-мя уровнями: 1) НЭ-исходные семена находились во время полета в обычном модуле, 2) ГИПО – исходные семена находились во время полета в гипомагнитном модуле. Контрольные растения были выращены из семян, собранных с растений контрольного варианта в предыдущем опыте. Полевой эксперимент был организован путем посева семян на шестирядковых делянках площадью 1,0м2 в двух повторениях с рендомизированным размещением по блокам. В период вегетации проведены фенологические наблюдения, дана оценка вариантов по степени устойчивости к мучнистой росе и листовым пятнистостям.

Влияние факторов (А) и (В) и их взаимодействие (А*В) были изучены по степени проявления на растениях 9 признаков: КДК (количество дней от посева до колошения), ЧР (число растений на 1,0 м2 ), БР (биомасса 1 растения), ЧЗК (число зерен в колосе), ЧКК(число колосков в колосе), ЧЗКК (число зерен в колоске), М1000 (масса 1000 зерен), К.хозр. (хозяйственный коэффициент растения), К.хоз. к. (хозяйственный коэффициент колоса). Полевые эксперименты и статистическая обработка, полученных данных выполнены в соответствие с принятыми положениями полевого эксперимента [3].

Посев был проведен в оптимальные для условий 2017 года сроки- 7 мая. Всходы появились 18 мая, т.е. на 12 сутки после посева, что на 5 дней длиннее обычной продолжительности периода «всходы-колошение». Низкие температуры воздуха (ниже среднемноголетних значений на 2-4,5 градуса) сохранялись в течение всего периода вегетативного роста (до завершения роста стебля в длину - начало формирования зерна). Прохладная погода в это время сопровождалась обилием осадков, которые значительно превысили уровень среднемноголетних значений. Условия в целом были благоприятными в периоды роста вегетативной массы, цветения и формирования зерна вплоть до начала налива зерна. Средней силы засуха отмечена во время налива зерна, что отрицательно повлияло на урожайность позднеспелых сортов.

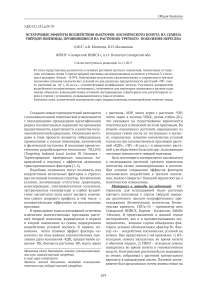

Результаты исследований и обсуждение экспериментальных данных В третьем поколении влияние космического фактора «А» сохранилось на два признака – «ЧР» и «К.хозк.» (табл.1). Признак «КДК», устойчиво изменявшийся под влиянием космических условий в первом и во втором поколениях, в третьем поколении варьировал независимо от этого фактора. Возможно, что это связано с прохладной погодой в период вегетативного роста, существенно сократившее даже межсортовые различия по этому признаку.

Достоверных эффектов взаимодействия факторов «А» и «В», на исследуемые признаки растений, кроме «ЧР» в третьем поколении, не наблюдалось. В отличие от предыдущих результатов космический фактор «А» в данном эксперименте имел негативные эффекты на формирование признаков «ЧР» и К.хозк (табл. 2). Наиболее существенное влияние последствий воздействия условий космоса на семена отмечено для признака «ЧР». На опытных вариантах «НЭ» и «ГИПО» растения имели развитие этого признака относительно контроля на уровне 79,1% и 80,6% соответственно. Очевидно, что из-реживание продуктивного стеблестоя опытных вариантов в благоприятных для роста растений условиях, нивелировало возможные негативные эффекты на опытных вариантах по элементам продуктивности растений. Достоверное снижение величины признака «К.хозк.» на вариантах

Таблица 1. Значимость компонентов дисперсии, изученных признаков по результатам 2-х факторного дисперсионного анализа

|

Источник дисперсии |

Критерий Фишера и его значимость по признакам |

||||||||

|

КДК |

ЧР |

БР |

ЧКК |

ЧЗК |

ЧЗКК |

М1000 |

К.хоз р |

К.хоз к |

|

|

Блоки |

0,09 |

2,99 |

0,014 |

1,20 |

241,4 |

345,0* |

0,131 |

0,38 |

0,61 |

|

Варианты |

2,0 |

4,05* |

2,39 |

1,54 |

1,49 |

1,4 |

2,57* |

0,55 |

5,71* |

|

Факторы: |

|||||||||

|

А (космос) |

3,01 |

4,94* |

0,35 |

0,5 |

1,07 |

0,44 |

3,62 |

0,63 |

5,00* |

|

В (сорт) |

43,5* |

3,87* |

4,85* |

3,79* |

2,06 |

2,58 |

4,19/* |

0,58 |

15,7* |

|

АВ (эффекты взаимодействи я) |

2,1 |

3,92* |

1,67 |

0,7 |

1,31 |

1,05 |

1,50 |

0,52 |

0,91 |

* Значения критерия Фишера значимые на 5% уровне . Жирным шрифтом выделены значения критерия Фишера по признакам с достоверным влиянием фактора «А»

Таблица 2. Формирование величины признаков в зависимости от действия вариантов фактора «А»

|

Варианты фактора«А» |

Величина признаков |

||||||||

|

КДК дней |

ЧР штук |

БР гр. |

ЧКК штук |

ЧЗК штук |

ЧЗКК штук |

М1000 гр. |

К.хоз Р, % |

К.хоз. К.,% |

|

|

Контроль |

48а |

202,2b |

5,22a |

14,5a |

25,3a |

1,76а |

43,1а |

43,7а |

70,3b |

|

НЭ |

48,5а |

159.9a |

5,43a |

14,5a |

26,4a |

1,77а |

44,0а |

46,7а |

67,4a |

|

ГИПО |

48,7а |

164.5a |

5,45a |

14,3a |

23,8a |

1,69а |

47,4а |

42,9а |

66,8a |

Примечание: значения , сопровождаемые одинаковыми буквами не различаются по критерию Дункана

Таблица 3. Формирование величины признаков в зависимости от действия вариантов фактора «В»

|

Варианты фактора«В» |

Величина признаков |

||||||||

|

КДК дней |

ЧР штук |

БР гр. |

ЧКК штук |

ЧЗК штук |

ЧЗКК штук |

М1000 гр. |

К.хоз Р, % |

К.хоз. К.,% |

|

|

Без. золотистая |

46,0a |

181.0b |

4,37 a |

13,1a |

21,6 |

1,65 |

42,4a |

43,4 |

70,8с |

|

Без.крепость |

47,0b |

198,7b |

5,96 b |

14,8b |

25,4 |

1,69 |

49,4b |

43,8 |

70,8с |

|

1307д-54 |

47,8b |

183,1b |

5,72 b |

15,2b |

24,6 |

1,59 |

46,5ab |

40,6 |

66,0b |

|

Корона |

50,2c |

185,2b |

5,37 b |

14,7b |

26,7 |

1,81 |

43,1a |

42,7 |

71,7c |

|

Akkille |

50,2c |

129,6a |

5,41 b |

14,1ab |

27,5 |

1,96 |

43,1a |

43,2 |

61,5a |

Примечание: значения , сопровождаемые одинаковыми буквами не различаются по критерию Дункана

«НЭ» и «ГИПО» можно объяснить недостаточной реализацией повышенного потенциала продуктивности колоса, сформировавшегося в условиях разреженного стеблестоя и засухой в период налива зерна.

В 2016 году подобного негативного эффекта фактора «А» на признак «ЧР» не наблюдалось. Более того, вариант «ГИПО» имел положительное воздействие на этот признак. В 2015 году только взаимодействие факторов «А» и «В» положительно влияло на этот признак.

Основной вклад в общую дисперсию количественных признаков продуктивности в 2017 году внесла межсортовая изменчивость (табл.3).

Наибольшая дифференциация наблюдалась по признаку «КДК», - сорта по этому признаку разделились на три группы. Первую сформировал один скороспелый сорт – «Безенчукская золотистая», вторую группу образовали сорта «Безенчукская крепость» и «1307д-54», третью позднеспелые сорта – «Корона» и «Akkille». По числу растений на 1м2 итальянский сорт «Akkille» значимо уступил сортам местной селекции и сорту «Корона» степной экологической группы из Казахстана, что можно объяснить пониженной адаптивностью сорта «Akkille». По общей биомассе главного побега, числу коло- сков в колосе скороспелый сорт «Безенчукская золотистая» уступил всем остальным сортам, изученным в опыте. По массе 1000 зерен лучшим был сорт «Безенчукская крепость».

Таким образом, в течение трёх поколений пересева семян различных сортов твердой пшеницы, подвергшихся воздействию факторов космического полета, сохранялся эффект этого воздействия на формировании количественных признаков продуктивности, выращенных растений. Различное направление воздействия (положительное, негативное), отмеченное для некоторых признаков в разные годы можно объяснить взаимодействием измений (мутировавших структурных или регуляторных генов) в геноме с условиями, складывавшимися в годы изучения. Дисперсия вызванная генетическими различиями между сортами по числу признаков и степени изменчивости во все годы изучения превосходила аналогичную вариабельность, вызванную воздействием на семена космических факторов.

Список литературы Остаточные эффекты воздействия факторов космического полета на семена твёрдой пшеницы, проявившиеся на растениях третьего поколения пересева

- Synthetic promoters in Planta/N. Dey, S.Sarkar, S. Acharya, & I. B Maiti//Planta. 2015. Т. 242. №. 5. С. 1077-1094.

- Saibo N.J.M., Lourenço T., Oliveira M.M. Transcription factors and regulation of photosynthetic and related metabolism under environmental stresses///Annals of botany. 2009. Т. 103. №. 4. С. 609-623.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. 416 с.