Остеологические свидетельства туберкулеза на примере двух групп салтово-маяцкой культуры (биоархеологические аспекты)

Автор: Бужилова А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Костные проявления туберкулеза составляют 3-5 % от общего числа больных, что означает незначительный шанс их обнаружения на ископаемых останках и требует формирования специальных методических приемов. В работе представлены результаты апробации сводной программы оценки туберкулеза на примере двух групп салтово-маяцкой культуры - Дмитриевское и Маяцкое. Изучены только половозрелые индивидуумы (292 скелета). Описанные случаи характерны преимущественно для молодых индивидуумов, и инфекция преобладает у представителей мужского пола. Выявленная частота заболевания согласуется с уровнем туберкулеза в группах, практиковавших скотоводство. Не исключено, что при формировании репрезентативной базы данных эта инфекция может позиционироваться в биоархеологических исследованиях как специфический индикатор хозяйственно-экономического уклада.

Раннее средневековье, салтово-маяцкая культура, дмитриевский археологический комплекс, маяцкий археологический комплекс, скотоводы, туберкулез, палеопатология, биоархеология

Короткий адрес: https://sciup.org/143180151

IDR: 143180151 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.241-256

Текст научной статьи Остеологические свидетельства туберкулеза на примере двух групп салтово-маяцкой культуры (биоархеологические аспекты)

Признаки костного туберкулеза отмечаются на останках людей с доисторических времен, о чем свидетельствуют характерные повреждения на скелете ( Рохлин , 1965; Ortner , 1979; Formicola et al ., 1987; Canci et al ., 1996; Kappelman et al ., 2008). Возбудителями туберкулеза являются бактерии рода Mycobacterium. Известно более 70 видов этой микобактерии, среда обитания которых – не только организмы людей и животных, но и почва. Микобактерии, заражающие человека, являются частью описанного учеными комплекса Mycobacterium tuberculosis

1 Проект выполнен при финансовой поддержке Минобрнауки России, системный номер № 075-10-2020-116 (номер гранта 13.1902.21.0023).

и включают несколько видов: M. tuberculosis , M. bovis , M. caprae , M. africanum , M. microti и M. pinnipedii . Хотя эти виды демонстрируют очевидное родственное происхождение, существуют заметные фенотипические различия, особенно в их относительной патогенности, т. е. способности микроорганизма вызывать заболевание ( Emmanuel et al ., 2007).

Для анализа биоархеологических аспектов присутствия туберкулеза в жизни древних сообществ выделяют два вида микобактерии: M. tuberculosis (человеческая форма, палочка Коха) и M. bovis (бычья форма). Первый передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а второй – путем употребления инфицированных продуктов животного происхождения. Однако не исключено, что бычий туберкулез так же как и человеческий, может передаваться людям от больных животных воздушно-капельным путем ( Roberts , 2020).

При оценке признаков туберкулеза на ископаемых останках важно понимать, что внедрение возбудителя туберкулеза в организм провоцирует разную степень развития болезни. Степень проявления признаков зависит не только от вида возбудителя, но и от индивидуальных особенностей организма человека (возраст, питание, здоровье, генетическая предрасположенность и др.). Обратим внимание еще на одну особенность инфицирования палочкой Коха: при первичном поражении туберкулезом в организме может не быть очевидных признаков заражения, т. е. человек является только носителем микобактерии и не проявляет патологических симптомов; болезнь может возникнуть у носителя бациллы при формировании определенного комплекса стрессов, что описывается как вторичный туберкулез ( Рохлин , 1965; Ortner , 2003; Roberts , 2020). Чаще всего туберкулез поражает органы дыхательной системы (туберкулез легких); при костно-суставных формах туберкулеза (которые палеопатологи отмечают на ископаемых останках) наиболее часто встречаются поражения позвоночника, крупных суставов и костей таза (внелегочный туберкулез) ( Ortner , 2003).

В целом костные проявления заболевания составляют 3–5 % от общего числа больных (Resnick, Niwayama, 1995), что означает незначительный шанс их обнаружения на ископаемых останках. Последнее заставляет палеопатологов при обнаружении характерных патологий провести ряд методических приемов для постановки более или менее конкретного диагноза. Выявление и подтверждение диагноза скелетного туберкулеза требует знания того, как туберкулезные бациллы циркулируют в организме. В системе кровообращения M. tuberculosis имеет тенденцию к локализации в кроветворных тканях, которые наиболее активны у молодых индивидуумов, что означает: проявление симптомов у них будет более отчетливым. Традиционно используются макроскопические методы; часть признаков подтверждается методами рентгенологии. В последнее время для подтверждения диагноза стали использовать еще и методы молекулярной биологии, чаще всего метод ПЦР. При сравнении симптомов у разновозрастных индивидуумов отметим, что на детских скелетах признаки туберкулеза имеют специфическую картину. Медики и палеопатологи отмечают, что туберкулез у детей может вызывать обширные деструктивные поражения трубчатых костей конечностей (spina ventosa), а также черепа и других плоских костей скелета (Майкова-Строганова, Рохлин, 1957; Ortner, 2003; Buzhilova, Berezina, 2012). Таким образом, особенности проявления болезни требуют применения различных методических подходов для оценки признаков туберкулеза на костях скелета взрослых и детей. При этом основным остается метод дифференциальной диагностики, когда выявленные костные патологии оцениваются в комплексе с учетом их локализации, степени проявления, пола, возраста индивидуума и известных заболеваний, способных провоцировать сходный «набор» патологий.

Основной список патологий костной системы при туберкулезе был предложен американским палеопатологом Д. Ортнером ( Ortner , 2003). В последнее время с активным привлечением метода дифференциальной диагностики на паспортизированных анатомических коллекциях индивидуумов с диагнозом «туберкулез» появилась возможность дифференцировать специфические поражения некоторых крупных суставов конечностей, а также периоститы на ребрах и отдельных трубчатых костях, атипичные признаки на позвоночнике как проявления костной формы этого заболевания ( Spekker et al. , 2018; Pedersen et al. , 2019a). Кроме того, у палеопатологов есть наработки, позволяющие довольно объективно фиксировать поражения туберкулезом твердой оболочки головного мозга – т. н. туберкулезные менингиты ( Spekker et al ., 2020).

В нашей работе использована сводная программа апробированных признаков, характерных для костного туберкулеза взрослых, и представлен опыт анализа этих данных в биоархеологическом поле исследования на примере двух групп салтово-маяцкой археологической культуры.

Материалы и методы

В исследовании использованы антропологические коллекции из фондов НИИ и Музея антропологии МГУ, которые были сформированы в ходе раскопок памятников Маяцкое и Дмитриевское (территория лесостепной зоны соответственно в верховьях Дона и Северского Донца). Раскопки Дмитриевского комплекса проводились экспедицией Института археологии РАН под руководством С. А. Плетневой с 1957 по 1979 г. Дмитриевский археологический комплекс включает три типа памятников, характерных для салтово-маяцкой культуры: городище; небольшие, располагающиеся рядом поселения и могильник, находящийся в непосредственной близости от одного из селищ. Нижняя граница существования Дмитриевского комплекса – середина VIII в. С. А. Плетнева выделила три хронологических этапа развития этого комплекса, и самый поздний из них – начало IX в., который, по мнению исследователя, совпадает с периодом функционирования Маяцкого комплекса ( Плетнева , 1989; Маяцкое городище, 1984).

Активные раскопки Маяцкого археологического комплекса были начаты в 1975 г. советско-болгарско-венгерской экспедицией под руководством С. А. Плетневой и продолжались в течение шести последующих сезонов. Раскопки могильника проводил В. С. Флеров при участии сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ Т. С. Кондукторовой. По мнению Флерова (1984), своеобразие погребального обряда и некоторые антропологические признаки Маяцкой группы указывают на то, что в верховьях Дона проживала иная группировка алан, нежели в бассейне Северского Донца, сумевшая сохранить социальные и физические отличия. В. С. Флеров датирует памятник концом

VIII – IX в. По мнению С. А. Плетневой, могильник следует относить ко времени не раньше IX в. (Маяцкое городище, 1984).

Всего для анализа патологий исследовано 292 скелета половозрелых индивидуумов (в Дмитриевской серии – 145, в Маяцкой – 147 индивидуумов). Для демографической модели учитывались еще и данные по детям и подросткам, что позволило в целом оценить распределение по возрасту 334 индивидуумов. Определение биологического возраста и пола исследованных индивидуумов проводилось по стандартным методикам ( Bass , 1995). Расчет среднего возраста смерти и других показателей оценивался по стационарной демографической модели с применением метода скользящей средней в версии Д. В. Богатенкова ( Алексеева и др. , 2003).

Для диагностики костного туберкулеза был применен макроскопический морфологический и радиологический методы анализа костных патологий на черепе и костях скелета ( Ortner , 2003). Кроме традиционной программы в исследовании использованы атипичные признаки на позвоночнике и локализация специфических воспалений на поверхности трубчатых костей и свода черепа с внутренней стороны по программам венгерской школы ( Spekker et al. , 2018; 2020). Другие дополнительные признаки, выявленные при изучении патологической изменчивости скелета на документированной анатомической коллекции ( Pedersen et al. , 2019a), были использованы частично. В исследовательскую программу взяты только 6 из 18 индикаторов, которые позволили с высокой долей достоверности не исключать признаки воспалительного процесса в определенных частях скелета как следствие туберкулеза (висцеральная поверхность ребер, вентральные поверхности тела позвонков, латеральная часть подвздошной кости, подвздошная ушная поверхность, вертлужная ямка и локтевой отросток локтевой кости). При этом, опираясь на результаты прогностической модели с учетом контрольных групп, таксономически ценными считались только признаки воспаления на вентральной поверхности грудных и поясничных позвонков (Ibid.). Остальные признаки (в случае отсутствия на скелете других индикаторов туберкулеза) оставались в группе вероятностной оценки патологии, что для подтверждения диагноза требует привлечения других независимых методов – например, молекулярной генетики.

Таким образом, расчет числа индивидуумов с признаками туберкулеза проводился в двух категориях с учетом вероятной достоверности наличия заболевания: 1-я категория включала группу индивидуумов с несколькими индикаторами заболевания, подтвержденного в ходе дифференциальной диагностики; 2-я категория включала группу индивидуумов с 1–2 индикаторами, которые не исключали вероятность того, что индивидуум мог болеть туберкулезом, но и не давали четких оснований для подтверждения диагноза.

Результаты и обсуждение

В целом из двух групп (292 обследованных) были выделены 33 половозрелых индивидуума (24 мужчины, 9 женщин), у которых были обнаружены следы воспалительного процесса на определенных участках скелета. У 16 из 33 инди- видуумов (11 мужчин, 5 женщин) удалось подтвердить зараженность туберкулезом, так как обнаруженные признаки воспалительного процесса отвечали маркерам, дифференцирующим это заболевание. Из них была сформирована подгруппа с признаками т. н. 1-й категории, дифференцирующими туберкулез (табл. 1, см. в конце статьи). Во вторую подгруппу вошли остальные 17 индивидуумов (13 мужчин, 4 женщины), отвечающие т. н. 2-й категории маркеров, не исключающих эту инфекцию.

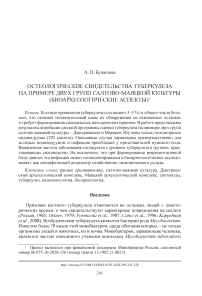

При анализе индивидуумов с признаками 1-й категории выделяются четыре индивидуума молодого возраста (2 мужчины и 2 женщины) с присутствием холодного абсцесса на крыле/крыльях тазовой кости (рис. 1). По мнению Д. Орт-нера ( Ortner , 2003), изолированный туберкулез, фиксирующийся лишь в одной части скелета, – очень редкое явление. Как правило, выявленные на костях признаки – это последствия хронического туберкулеза легких. Абсцесс на крыльях тазовой кости, обнаруженный у этих молодых индивидуумов, свидетельствует о воспалении не только легких, но и инфицировании большой поясничной мышцы ( m. psoas major ). Воспаление мышцы, в свою очередь, приводит к формированию локального абсцесса на тазовой кости ( Buzhilova, Pálfi, Dutour , 1999). Обратим внимание, что этот признак сопровождается другим индикатором: артритом крестцово-подвздошных суставов с изменением анатомической формы ушковидной поверхности вследствие остеомиелита и сходными патологическими изменениями на крестце (рис. 1: 1 ). В нашем исследовании – это наиболее распространенный вариант поражения внелегочными формами туберкулеза: 10 из 16 индивидуумов (6 мужчин, 4 женщины) демонстрируют этот маркер (табл. 1, см. в конце статьи). В остальных трех случаях – это туберкулезный менингит (2 мужчины, 1 женщина), т. е. следствие проникновения инфекции в полость черепа; и один случай (мужчина) – это поражение позвоночника грудного отдела, что расценивается исследователями как прямое следствие легочного туберкулеза ( Ortner , 2003; Spekker et al ., 2018; 2020; Pedersen et al. , 2019a). Опираясь на результаты дифференциальной диагностики, можно сделать вывод, что изученные выборки демонстрируют 16 случаев поражения костной системы в разной степени развития. Их специфическое расположение не исключает того, что в основном это следствие хронического легочного туберкулеза.

В выборке с признаками 2-й категории зафиксированы главным образом артриты крупных суставов конечностей. Такого рода патологии не исключают заболевания туберкулезом, но и не являются таксономически дифференцирующими ( Ortner , 2003; Pedersen et al. , 2019a). Наиболее часто отмечаются поражения голеностопа (6 мужчин), локтевого сустава (3 мужчины, 1 женщина), тазобедренного сустава (2 мужчины, 1 женщина), коленного сустава (1 мужчина) и периостит на трубчатых костях с присутствием некоторых деструктивных изменений крупных суставов этих конечностей (1 мужчина, 2 женщины). Если принять, что все описанные случаи – это последствия туберкулеза, то следует уточнить, что обнаруженные артриты могут быть следствием хронической формы инфекции ( Ortner , 2003).

Таким образом, общее число индивидуумов с характерными патологиями составляет в зависимости от дифференцирующей ценности признаков 5,5–11,3 %, что согласуется с показателями, выявленными в других средневековых группах,

Рис. 1. Признаки холодного абсцесса на крыле тазовой кости вследствие туберкулеза

1 – тазовые кости и крестец молодого мужчины (Дмитриевское, КО96/13). Левая тазовая кость с признаками холодного абсцесса (указано овалом) и остеомиелита (указано стрелками); 2 – рентгенограмма левой тазовой кости этого же индивидуума с патологиями, выделенными овалом и стрелками; 3 – правое крыло тазовой кости молодой женщины (Маяцкое, КО348/13) с признаками холодного абсцесса (указано овалом)

практикующих скотоводство (May et al., 2001; Lovász, 2010; Pósa et al., 2015; Pedersen et al., 2019b). Опираясь на литературные данные, фиксирующие хронологическую изменчивость частоты встречаемости этого заболевания, можно констатировать, что вплоть до конца раннего железного века это заболевание отмечается спорадически: палеопатологи фиксируют туберкулез у отдельных индивидуумов. В раннем железном веке и позднее инфекция отмечается от 3 до 17,5 % в скотоводческих и сельских группах, где широко практикуется скотоводство. Самые высокие показатели, сравнимые с эпидемическим уровнем, отмечаются только в Новое время на примере западноевропейского городского населения (Henneberg, Holloway-Kew, Lucas, 2021). Не исключено, что именно контакт человека и животных приводил к циркуляции и сохранению инфекции в обществах, практиковавших скотоводство. Обратим внимание: нет прямых свидетельств того, что у скотоводов функционировала форма бычьего туберкулеза. Напротив, имеющаяся в активе палеопатологов часть генетических данных свидетельствует о превалировании у скотоводов человеческой формы туберкулеза, которой болеют и животные (см., например, Murphy et al., 2009).

Возвращаясь к группам салтово-маяцкой культуры, отметим, что по палео-экономическим реконструкциям Г. Е. Афанасьева (1987), экологическая ниша долины Дона и его притоков создавала благоприятные условия для ведения оседлого хозяйствования с развитым земледелием и придомным пастушьим животноводством. Палеозоологический анализ, проведенный Я. Матолчи (1984) по остеологическим материалам Маяцкого археологического комплекса, позволяет утверждать, что значительная доля в животноводстве салтовцев приходилась на разведение мелкого рогатого скота (43,7 %). Близкий состав стада был реконструирован С. А. Плетневой (1967) по остеологическим материалам Дмитриевского селища. Второе место после овец и коз занимали свиньи и затем крупный рогатый скот, что, по мнению исследователей, служит доказательством оседлого ведения хозяйства.

Все описанные в нашей работе случаи характерны для молодых индивидуумов от 18 до 40 лет. Частота туберкулеза преобладает у мужской части населения и составляет 7,6–16,7 %, в то время как у женщин – 3,4–6,1 %. Это различие может объясняться разными гендерными нагрузками по уходу за домашним скотом. Видимо, мужчины в большей мере, чем женщины, были вовлечены в занятие пастушьим животноводством, что увеличивало риск контакта с больным животным (инфицирование не только продуктами животноводства, но и воздушно-капельным путем от больных животных).

При сопоставлении показателя по группам отметим, что в Маяцком эта инфекция заметно превалирует и составляет 7,5–13,6 %, в то время как в Дмитриевском – 3,5–9 %. И эта тенденция формируется большей частью за счет мужской выборки (11,1–22,2 % в Маяцком и 5,6–11,1 % в Дмитриевском), и в меньшей – за счет женской (4,0–5,3 % в Маяцком и 2,7–6,9 % в Дмитриевском). Полученный результат не однозначен, так как, зная специфику распространения первичной и вторичной форм туберкулеза, становится очевидным, что мы не можем считать относительно высокий процент свидетельством неблагополучной эпидемиологической ситуации в Маяцкой группе. Тут важно обратить внимание на другие негативные факторы, которые, возможно, провоцировали стрессы в двух сравниваемых группах и могли быть причиной завышения числа случаев вторичного туберкулеза у мужчин. Рассмотрим возможные причины подробнее.

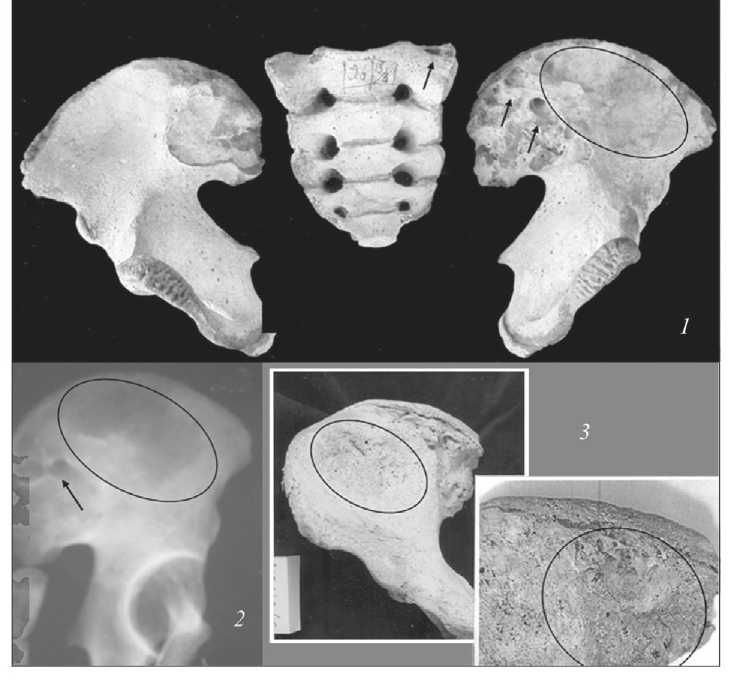

Демографические показатели смертности могут свидетельствовать о присутствии стрессов в группе. По результатам демографического моделирования средний возраст смерти в двух группах различается (35,7 лет в Маяцком и 37,9 лет в Дмитриевском). Разница статистически недостоверна. Отметим, что эта разница между показателями в группах сохраняется в равной мере и для выборок мужчин, и для женщин. Мужчины и женщины из Маяцкой группы в среднем умирали на 2 года раньше, чем из Дмитриевской. Интерпретируя полученные данные, заметим, что разница между выборками составляет интервал, который перекрывается ошибкой оценки биологического возраста. В среднем индивидуумы из обеих групп умирали в возрасте Maturus 1 (35–39 лет), а следовательно, фактических различий в демографическом профиле нет. Отсутствие различий демографических показателей смертности подтверждается и другими индикаторами. Например, сопоставление демографической кривой по показателю числа доживших до определенного возрастного интервала (lx) показывает, что обе выборки демонстрируют стандартный «профиль», характерный для синхронных групп: в интервале 25–35 лет наблюдается снижение продолжительности жизни у женщин по сравнению с показателем у мужчин, однако после 45 лет снижается продолжительность жизни у мужчин по сравнению с этим показателем у женщин (рис. 2). О том, что обе группы не были в состоянии жесткого давления среды, говорят и результаты палеопатологического анализа. И в Маяц-кой серии, и в Дмитриевской уровень индикаторов стресса вполне сопоставим с аналогичными маркерами в синхронных выборках (Бужилова, 2005). Следует отметить лишь общее для салтовцев завышение частоты встречаемости эмалевой гипоплазии (индикатор стресса детского возраста), но этот показатель вполне сопоставим с показателями в тех группах, где реконструируется активное использование молочного животноводства, в частности разведение коз и овец (Kunter, 1990).

При оценке распределения частоты встречаемости маркеров в выборках мужчин и женщин отмечена тенденция относительного завышения уровня некоторых патологий и индикаторов стресса у мужчин (болезни зубов с явными инфекционными осложнениями, воспалительный процесс среднего уха и cribra orbitalia) ( Бужилова , 2005). Но все выявленные различия находятся в интервалах значений, характерных для других средневековых групп. Однако по результатам палеопатологического анализа в Маяцкой выборке по сравнению с Дмитриевской и другими синхронными группами уровень черепных травм (и часть из них – причина смерти) достаточно высок и по своим значениям приближается к максимальным ( Бужилова , 2005; Березина, Бужилова , 2015). Наиболее часто травмы отмечены в мужской выборке. Не исключено, что именно этот фактор, а не специфическая инфекция, способствовал снижению продолжительности жизни в Маяцкой группе. С другой стороны, превалирование военных травм в Маяцкой серии можно рассматривать как индикатор нестабильной стрессовой жизни в условиях военных набегов, что может способствовать увеличению числа случаев вторичного туберкулеза. Для подтверждения этого тезиса требуется увеличение числа анализируемых данных; на этом материале мы можем только сформулировать научную задачу, но не решить ее.

Таким образом, на примере двух групп салтово-маяцкой культуры мы фиксируем разные количественные показатели частоты встречаемости туберкулеза, но в целом они находятся в пределах значений, известных для других средневековых групп, практиковавших животноводство. Важно отметить, что циркуляция этой инфекции не влияла на очевидное снижение продолжительности жизни.

Рис. 2. Распределения показателя числа доживших до определенного возрастного интервала (lx) на примере серий Дмитриевское и Маяцкое f – кривая показателя для женской выборки; m – кривая показателя для мужской выборки

Заключение

Население Маяцкого и Дмитриевского характеризуется сходными демографическими показателями и уровнем частоты встречаемости индикаторов стресса. В группах отмечено циркулирование специфической инфекции – туберкулеза, и заболевание преобладает в мужской части. В Маяцкой выборке число индивидуумом с признаками туберкулеза заметно выше, чем в Дмитриевской. Следует подчеркнуть, что по другим показателям индикаторов стресса отмечается превышение их уровня в мужской части анализируемых групп по сравнению с женской и отмечено занижение коэффициентов полового диморфизма ( Бужилова , 2005). В целом, полученные результаты могут свидетельствовать о присутствии стресса в мужской части группы ( Goodman et al ., 1984). Тем не менее все проанализированные показатели физиологического стресса, как и частота заболевания туберкулезом, согласуются с уровнем аналогичных индикаторов в других известных по литературным данным группах, практиковавших скотоводство.

Полученные результаты позволяют предположить перспективность изучения фактов циркуляции туберкулеза в древних сообществах. Не исключено, что при формировании репрезентативной базы данных эта инфекция может анализироваться в биоархеологических исследованиях как специфический индикатор хозяйственно-экономического уклада.

Список литературы Остеологические свидетельства туберкулеза на примере двух групп салтово-маяцкой культуры (биоархеологические аспекты)

- Алексеева Т. И., Богатенков Д. В., Лебединская Г. В., 2003. Влахи. Антропо-экологическое исследование (по материалам средневекового некрополя Мистихали). М.: Научный мир. 132 с.

- Афанасьев Г. Е., 1987. Население лесостепной зоны бассейна среднего Дона в VIII–X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры). М.: Наука. 199 с. (Археологические открытия на новостройках; вып. 2.)

- Березина Н. Я., Бужилова А. П., 2015. Анализ травматических повреждений черепа по материалам некоторых раннесредневековых могильников Восточной Европы // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. № 2. С. 4–23.

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens. История болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Майкова-Строганова В. С., Рохлин Д. Г., 1957. Кости и суставы в рентгеновском изображении. Конечности. М.; Л.: Медгиз. 484 с.

- Матолчи Я., 1984. Кости животных с городища, селища и могильника // Маяцкое городище / Ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 237–261.

- Маяцкое городище / Под ред. С. А. Плетневой. М.: Наука, 1984. 279 с.

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам. М.: Наука. 195 с. (МИА; № 142.)

- Плетнева С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье. М.: Наука. 285 с.

- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей. М.; Л.: Наука. 304 с.

- Флеров В. С., 1984. Маяцкий могильник // Маяцкое городище / Ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 142–200.

- Bass W. M., 1995. Human osteology. A laboratory and Field Manual. 4th edition. Columbia: Missouri Archaeological Society. 361 p.

- Buzhilova A., Berezina N., 2012. Spina Ventosa. Two cases of osteo-articular tuberculosis of children from Konigsberg, Prussia // Abstracts of ICEPT-2 «The Past and Present of Tuberculosis: a multidisciplinary overview on the origin and evolution of TB». Szeged: Szeged University Press. P. 15.

- Buzhilova A., Pálfi G., Dutour O., 1999. A Medieval case of possible sacroiliac joint tuberculosis and its archaeological context // Tuberculosis Past and Present / Ed. G. Pálfi. Budapest: Golden Books: Tuberculosis Foundation. P. 325–329.

- Canci A., Minozzi S., Borgognini Tarli S. M., 1996. New evidence of tuberculous spondylitis from Neolithic Liguria (Italy) // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 6. Iss. 5. P. 497–501.

- Emmanuel F. X., Seagar A. L., Doig C., Rayner A., Claxton P., Laurenson I., 2007. Human and animal infections with Mycobacterium microti, Scotland // Emerging infectious diseases. Vol. 13. № 12. P. 1924–1927.

- Formicola V., Milanesi Q., Scarsini C., 1987. Evidence of spinal tuberculosis at the beginning of the fourth millennium BC from Arene Candide cave (Liguria, Italy) // AJPA. Vol. 72. Iss. 1. P. 1–6.

- Goodman A. H., Martin D. L., Armelagos G. J., Clark G., 1984. Indications of stress from bone and teeth // Paleopathology at the Origins of Agriculture / Eds.: M. N. Cohen, G. J. Armelagos. Orlando: Academic Press. P. 13–50.

- Henneberg M., Holloway-Kew K., Lucas T., 2021. Human major infections: Tuberculosis, treponematoses, leprosy – A paleopathological perspective of their evolution // PLoS One. Vol. 16. Iss. 2. e0243687.

- Kappelman J., Alçiçek M. C., Kazancı N., Schultz M., Özkul M., Şen Ş., 2008. First Homo erectus from Turkey and implications for migrations into temperate Eurasia // AJPA. Vol. 135. Iss. 1. P. 110–116.

- Kunter M., 1990. Menschliche Skelettreste aus den Siedlungen der El Argar-Kultur. Ein Beitrag der Prähistorischen Anthropologie zur Kenntnis bronzezeitlicher Bevölkerungen Südostspaniens. Mainz: Philipp von Zabern. 136 p.

- Lovász G., 2010. Skeletal manifestation of tuberculosis in a late medieval anthropological series from Serbia // Acta Biologica Szegediensis. Vol. 54. 2. P. 83–91.

- Mays S. A., Taylor G. M., Legge A. J., Young D. B., Turner Walker G. A., 2001. Paleopathological and biomolecular study of tuberculosis in a medieval skeletal collection from England // AJPA. Vol. 114. Iss. 4. P. 298–311.

- Murphy E. M., Chistov Y. K., Hopkins R., Rutland P., Taylor G. M., 2009. Tuberculosis among Iron Age individuals from Tyva, South Siberia: palaeopathological and biomolecular findings // Journal of Archaeological Science. Vol. 36. Iss. 9. P. 2029–2038.

- Ortner D. J., 1979. Disease and mortality in the Early Bronze Age people of Bab edh-Dhra, Jordan // AJPA. Vol. 51. Iss. 4. P. 589–597.

- Ortner D. J., 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Amsterdam etc.: Academic Press. 645 p.

- Pedersen D. D., Milner G. R., Kolmos H. J., Boldsen J. L., 2019. The association between skeletal lesions and tuberculosis diagnosis using a probabilistic approach // International Journal of Paleopathology. Vol. 27. P. 88–100.

- Pedersen D. D., Milner G. R., Kolmos H. J., Boldsen J. L., 2019a. Tuberculosis in medieval and early modern Denmark: A paleoepidemiological perspective // International Journal of Paleopathology. Vol. 27. P. 101–108.

- Pósa A., Maixner F., Sola C., Bereczki Z., Molnár E., Masson M., Pálfi G., 2015. Tuberculosis infection in a late-medieval Hungarian population // Tuberculosis. Vol. 95. P. 60–64.

- Resnick D., Niwayama G., 1995. Osteomyelitis, septic arthritis, and soft tissue infection: organisms // Diagnosis of bone and joint disorders / Ed. D. Resnick. 3rd edition. Saunders: Philadelphia. P. 2448–2558.

- Roberts C., 2020. Fashionable but debilitating diseases: Tuberculosis past and present // Purposeful Pain. Cham: Springer. P. 21–38.

- Spekker O., Hunt D. R., Váradi O. A., Berthon W., Molnár E., Pálfi G., 2018. Rare manifestations of spinal tuberculosis in the Robert J. Terry anatomical skeletal collection (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC, USA) // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 28. Iss. 3. P. 343–353.

- Spekker O., Hunt D. R., Paja L., Molnár E., Pálfi G., Schultz M., 2020. Tracking down the White Plague: The skeletal evidence of tuberculous meningitis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection // PLoS One. Vol. 15. Iss. 3. e0230418.