Остеосинтез чрезвертельных переломов бедренной кости у лиц старческого возраста

Автор: Шигарев В.М., Новичков С.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120772

IDR: 142120772

Текст статьи Остеосинтез чрезвертельных переломов бедренной кости у лиц старческого возраста

Государственное учреждение

Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова, г. Курган

(генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Вертельные переломы бедренной кости представляют наиболее сложную и важную проблему в хирургии повреждений, так как это наиболее частый вид переломов у больных пожилого и старческого возраста. На возраст 60 лет и старше падает 72 % случаев [1].

Переломы в этой области характеризуются значительным смещением костных отломков, массивным повреждением мягких тканей с образованием выраженного отека конечности. Нередко, чрез- и межвертельные переломы бедра носят характер оскольчатых и многооскольчатых. Консервативное лечение таких переломов для многих больных старческого возраста часто неприемлемо, они весьма тяжело переносят длительный постельный режим. При этих условиях у них быстро начинают развиваться и обостряться имевшиеся до травмы хронические заболевания, а также прогрессирует старческий маразм.

Оперативное лечение – открытая репозиция и применение массивных фиксаторов - весьма травматичное вмешательство для лиц преклонного возраста, несущее опасность развития гнойных осложнений. Летальность при этих повреждениях составляет 20,5 % [1].

В настоящее время новым и перспективным направлением в лечении вертельных переломов бедренной кости следует считать применение аппаратов внешней фиксации. Данный метод позволяет уменьшить травматичность оперативного вмешательства, улучшить уход за больным, резко сократить время пребывания в стационаре за счет ранней активизации [2-4].

В РНЦ «ВТО» накоплен определенный опыт лечения переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста.

Приводим клиническое наблюдение практического использования предложенной нами ме- тодики* лечения данной категории пациентов.

Больная Н., 85 лет, поступила в центр 02.02.2000 года через 1,5 часа с момента травмы. Доставлена в РНЦ «ВТО» машиной скорой помощи. При поступлении состояние больной средней тяжести. Сознание сохранено. Правильно отвечает на вопросы, ориентирована во времени и пространстве. АД – 140/90 мм рт. ст., пульс 92 удара в минуту удовлетворительных качеств, температура тела субфебрильная. В легких – дыхание везикулярное, ослабленное, хрипов нет, число дыхательных движений 25 в минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, печень - по краю реберной дуги.

При осмотре конечности отмечается деформация бедра 150 в сторону варуса, выраженный отек (+4 см) верхней трети бедра, здесь же, по наружной поверхности бедра, кровоподтек темно-багрового цвета. Укорочение конечности на 2 см. Больной проведено обследование – рентгенография правого бедра, рентгенография легких, ЭКГ. Данные лабораторных исследований: эритроцитов – 2,9 в 1 мкл., гемоглобин – 92 г/к, гематокрит – 0,29 % 0, лейкоцитов – 12,5 в 1 мкл, СОЭ – 7 мм/час, сахар крови - 6,5 ммоль/л, ПТИ – 79 %, общий белок – 70 г/л, билирубин – 20,5 мкмоль/л. В моче – следы белка, единичные лейкоциты.

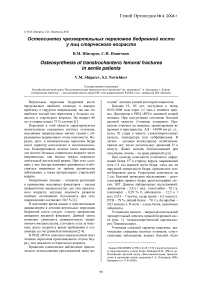

Установлен диагноз – закрытый оскольчатый чрезвертельный перелом правой бедренной кости (рис. 1). Атеросклеротический кардиосклероз. Пневмосклероз.

Учитывая сложный характер перелома, значительное смещение костных отломков, сопутствующие заболевания, возраст больной, было решено произвести остеосинтез перелома бедра. Под внутривенным кетаминовым наркозом наложено скелетное вытяжение за мыщелки бедра, произведена закрытая репозиция костных отломков. На основе данных рентгеноконтроля провели первоначально пучок спиц через шейку в головку бедра, затем спицы провели через отломки большого вертела со стороны его верхушки в направлении дуги Адамса. Третий пучок спиц провели из подвертельной области в направлении основания шейки в головку бедра. В каждом из пучков спиц для фиксации перелома использовали по 3-4 спицы (рис. 2).

Свободные концы спиц фиксировали на дуге. При этом перед фиксацией на опоре свободные концы спиц частично изгибали навстречу друг другу, создавая тем самым упругонапряженную систему «кость-опора». Разнонаправленное введение трех пучков спиц оказывает стабилизирующее действие на положение отломков, исключающее их вторичное смещение.

Операцию больная перенесла хорошо, гемо- динамика в процессе лечения оставалась стабильной. Прочная фиксация костных отломков позволила в ранние сроки активизировать больную. На следующий день она могла сидеть в кровати, а на пятые сутки начала вставать. Активная тактика лечения позволила избежать гипостатических осложнений. Ранний послеоперационный период протекал гладко. Срок фиксации в аппарате составил 37 дней (рис. 3), достигнуто сращение костных отломков в правильном положении. После остеосинтеза дополнительной иммобилизации не производили. Больной был назначен курс ЛФК.

Через 43 дня больная выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, учитывая особенности лечения чрезвертельных переломов у лиц старческого возраста, следует применять малотравматичные методики остеосинтеза, что способствует ранней активизации больных, значительно облегчает уход за пострадавшими, позволяет предупредить различные осложнения и сократить сроки пребывания в стационаре.

Рис. 1. Рентгенограммы больной Н., 85 лет: а - при поступлении; б - после остеосинтеза вертельного перелома; в - после остеосинтеза