Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости с применением пронатор-сберегающей техники: анализ результатов

Автор: Егиазарян К.А., Максимов Б.И., Аскеров А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 3 (49), 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализ литературы за последние два десятилетия демонстрирует активное применение хирургического метода лечения пациентов с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЛК), при этом всю большую популярность приобретает остеосинтез ладонными пластинами с угловой стабильностью и сохранением квадратного пронатора предплечья.Цель работы. Проанализировать результаты лечения пациентов с переломами ДМЛК, которым выполняли остеосинтез с применением пронаторсберегающей техники.Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 226 пациентов с переломами ДМЛК, прооперированных с применением пронатор-сберегающей техники за период с 2018 по 2021 год в травматологическом отделении ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Средний возраст больных составил 39,1± 10,6 лет (с минимальными и максимальными значениями 19 и 58 лет соответственно). Среди включенных в исследование пациентов было 103 женщины (45,6 %) и 123 мужчины (54,4 %). Согласно классификации D. Fernandez переломы были распределены следующим образом: тип I - 174 (77 %), тип II - 16 (7,1 %) и тип III - 36 (15,9 %). Минимальный срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде составил 6 месяцев. Оценку рентгенологических результатов и функциональных исходов осуществляли в сроки от 1 до 6 месяцев с момента оперативного лечения. Итоговую оценку результатов лечения проводили с применением опросника DASH.Результаты. Во всех случаях к 6 неделе с момента операции была достигнута консолидация перелома. Средние рентгенологические параметры на 6 неделе составили: ладонная инклинация - 12,01±1,14 градусов; высота лучевой кости - 12,02±0,89 мм; инклинация лучевой кости - 22,68±1,00 градуса. Рентгенологические результаты остеосинтеза ДМЛК в соответствии с критериями Sarmiento-Lidstrom у 183 прооперированных пациентов (81 %) были расценены как отличные и у 43 (19 %) - как хорошие. Удовлетворительных и плохих результатов получено не было. В 8 случаях (3,5 %) в результате перфорации винтами тыльного кортикального слоя лучевой кости и пенетрации винтов в сухожильные компартменты разгибателей в послеоперационном периоде наблюдали развитие ирритативного синдрома со стороны сухожилий разгибателей кисти и пальцев. У 3 (1,3 %) пациентов наблюдали синдром карпального канала, в 1 (0,4 %) случае произошел периимплантный перелом лучевой кости и у 1 (0,4 %) пациента развилось раннее послеоперационное осложнение в виде инфицирования послеоперационной гематомы. Через 6 месяцев результаты лечения 95,1 % прооперированных пациентов были расценены как отличные и хорошие, 4,4 % - как удовлетворительные. 1 пациент (0,4 %) несмотря на сращение перелома, остался разочарованным результатами проведенного лечения, не достигнув ожидаемой функции.Заключение. Применение пронатор-сберегающей техники при выполнении остеосинтеза переломов ДМЛК с использованием волярных пластин с угловой стабильностью демонстрирует отличные клинические результаты и видится более чем реальным и эффективным инструментом улучшения результатов лечения пациентов с травмами данной локализации.

Дистальный метаэпифиз лучевой кости, перелом, остеосинтез, пронатор-сберегающий доступ, волярная пластина с угловой стабильностью

Короткий адрес: https://sciup.org/142237435

IDR: 142237435 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-3-22-31

Текст научной статьи Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости с применением пронатор-сберегающей техники: анализ результатов

Введение.

Анализ литературы за последние два десятилетия демонстрирует активное применение хирургического метода лечения пациентов с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЛК), при этом всю большую популярность приобретает остеосинтез ладонными пластинами с угловой стабильностью и сохранением квадратного пронатора предплечья на этапе хирургического доступа, большинством специалистов признаваемый как наиболее оптимальный [1-5]. Основными преимуществами данного хирургического подхода традиционно считается: отсутствии необходимости отсечения квадратного пронатора от места его крепления к наружному краю лучевой кости, сохранение васкуляризации костных фрагментов и активной стабилизации дистального лучелоктевого сочленения, уменьшение частоты развития ирритации сухожилий сгибателей кисти и пальцев за счет сохранения интерпозиции квадратного пронатора предплечья между сухожилиями и устанавливаемым фиксатором, а также более ранее восстановление функциональной активности в послеоперационном периоде [6-9].

Целью исследования явился анализ результатов лечения пациентов с переломами ДМЛК, которым остеосинтез выполняли с применением пронатор-сберегающей техники.

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 226 пациентов с переломами ДМЛК, прооперированных в травматологическом отделении ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана с применением пронатор-сберегающей техники [4] за период с 2018 по 2021 год. Средний возраст больных составил 39,1± 10,6 лет (с минимальными и максимальными значениями 19 и 58 лет соответственно). Среди включенных в исследование пациентов было 103 женщины (45,6 %) и 123 мужчины (54,4 %). Согласно классификации D. Fernandez [10] переломы были распределены следующим образом: тип I – 174 (77 %), тип II – 16 (7,1 %) и тип III – 36 (15,9 %). Минимальный срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде составил 6 месяцев. Общая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Всем пациентам в послеоперационном периоде проводили иммобилизацию тыльной гипсовой лонгетой в функциональном положении запястья в течение 2-х недель. Лечебную гимнастику для пальцев кисти начинали на следующие сутки после операции. После прекращения иммобилизации с целью разработки движений в лучезапястном суставе все пациенты проходили курс реабилитационной терапии по одному протоколу.

Оценку рентгенологических результатов и функциональных исходов осуществляли в сроки от 1 до 6 месяцев с момента оперативного лечения. Оценку рентгенологических результатов проводили на 6 неделе с момента оперативного лечения по следующим параметрам: восстановление высоты лучевой кости; восстановление инклинации лучевой кости; восстановление ладонной инклинации суставной поверхности лучевой кости. Рентгенологические результаты оценивали с использованием шкалы Sarmiento, в модификации Lidstrom [11,12], соответствующие результаты представлены в таблице 2.

Таблица 1.

Общая характеристика исследованных пациентов

|

Показатели |

Все пациенты (n=226) |

||

|

Пол, n (%) |

мужской |

123 (54,4 %) |

|

|

женский |

103 (45,6 %) |

||

|

Средний возраст, лет |

39,1± 10,6 |

||

|

Сторона повреждения, n (%) |

правая |

137 (60,6 %) |

|

|

левая |

89 (39,4 %) |

||

|

Тип перелома по классификации D. Fernandez, n (%) II III |

I |

174(77 %) |

|

|

16(7,1 %) |

|||

|

36(15,9 %) |

|||

|

Минимальный срок наблюдения, месяцев |

6 |

||

Таблица 2 .

Оценочная таблица рентгенологических результатов по Sarmiento-Lidstrom

|

Уменьшение ладонной инклина-ции (°) |

Уменьшение высоты лучевой кости (мм) |

Уменьше ние инкли- нации лучевой кости (°) |

|

|

Отлично |

<0° |

< 3 мм |

<4° |

|

Хорошо |

1–10° |

3–6 мм |

5–9° |

|

Удовлетворительно |

11–14° |

7–11 мм |

10–14° |

|

Неудовлетворительно |

>15° |

>12 мм |

>15° |

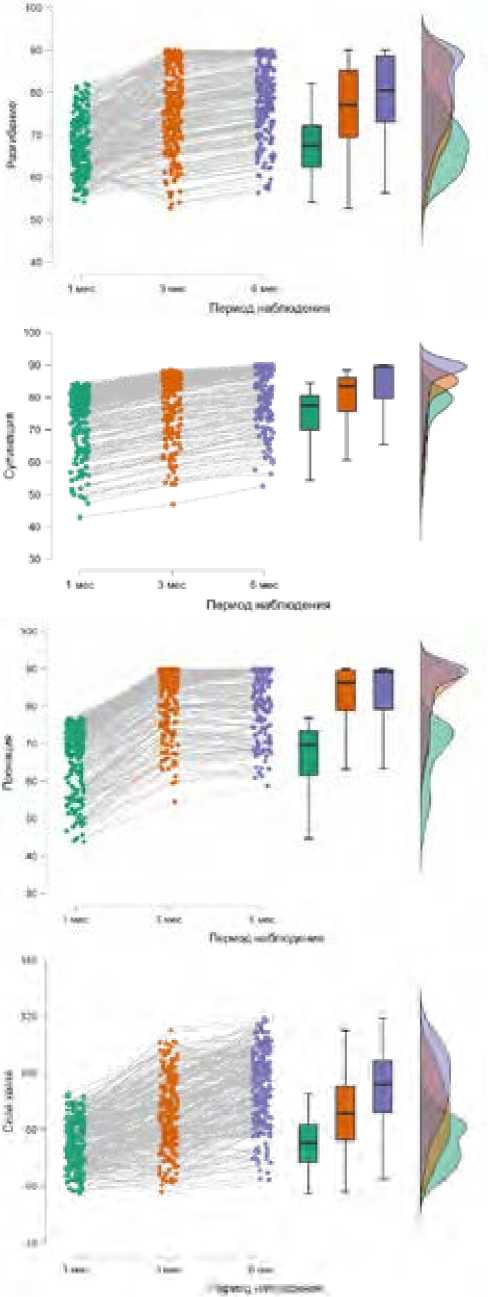

Функциональные исходы лечения оценивали в 1, 3 и 6 месяцев по следующим критериям: амплитуда движений в лучезапястном суставе (сгибание, разгибание); ротация предплечья (супинация, пронация); сила хвата кисти в процентах от показателей контралатеральной конечности. Итоговую оценку результатов лечения проводили анкетированием по опроснику DASH [13].

Статистический анализ.

Сбор и последующий анализ данных осуществляли с использованием программного обеспечения MS Excel 2016, JASP v.0.16.3. Данные количественных переменных представлялись в виде таблиц, в которых были указаны среднее значение ± стандартное отклонение. Для анализа количественных переменных использовали однофакторный дисперсионный анализ ANOVA для повторных измерений, приводилось точное значение вероятности ошибки первого рода (p-value). Статистически значимыми считались результаты при значении ошибки первого рода р≤0,05. Визуализация количественных переменных проводилась с помощью графиков типа raincloud plot.

Результаты исследования.

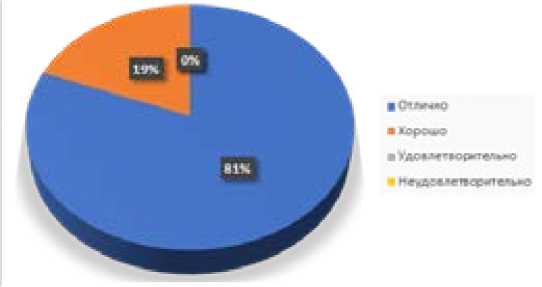

Во всех случаях к 6 неделе с момента операции была достигнута консолидация перелома . Средние рентгенологические параметры на 6 неделе составили : ладонная инклинация – 12,01±1,14 градусов ( Ме=12; ИКР:11,1 – 12,9) ; высота лучевой кости – 12,02±0,89 мм ( Ме=12; ИКР:11, 3 – 12,8); инклинация лучевой кости – 22,68 ±1,00 градуса ( Ме=22,6; ИКР:21,8 – 23,5 ). Оценка рентгенологических результатов лечения пациентов представлена в таблице 3 и на диаграмме 1.

Таблица 3.

Рентгенологические результаты остеосинтеза ДМЛК по Sarmiento-Lidstrom

|

Результат |

Количество пациентов (%) |

|

Отлично |

183 (81 %) |

|

Хорошо |

43 (19 %) |

|

Удовлетворительно |

0 (0 %) |

|

Неудовлетворительно |

0 (0 %) |

Диаграмма 1.

Оценка рентгенологических результатов остеосинтеза ДМЛК по Sarmiento-Lidstrom

Оценку динамики послеоперационного восстановления сгибания-разгибания в лучезапястном суставе, ротационных движений предплечья и силы хвата кисти проводили через 1, 3 и 6 месяцев после остеосинтеза, соответствующие результаты представлены в таблице 4 и диаграмме 2 соответственно.

Таблица 4.

Динамика восстановления функций лучезапястного сустава, предплечья и кисти после остеосинтеза с применением про-натор-сберегающей техники

|

Функциональный параметр |

1 месяц после остеосинтеза |

3 месяца после остеосинтеза |

6 месяцев после остеосинтеза |

ANOVA |

|

Сгибание (М±SD; Me (ИКР) |

59.52±6.77; 59.81 (82.14 86.77) |

83.3±5.01; 84.34 (84.57 89.2) |

85.79±4.97; 86.71 (86.44 90.15) |

P<0,001 |

|

Разгибание (М±SD; Me (ИКР) |

67.43±6.48; 67.47 (69.41 85.18) |

76.41±9.46; 77.05 (73.01 88.49) |

79.32±8.7; 82.49 (70.01 86.50) |

P<0,001 |

|

Супинация (М±SD; Me (ИКР) |

74.06±9.11; 77.50 (75.79 85.92) |

79.61±9.06; 83.36 (79.78 89.8) |

83.85±8.69; 89.5 (82.64 89.73) |

P<0,001 |

|

Пронация (М±SD; Me (ИКР) |

66.81±8.55; 69.8 (78.92 89.6) |

82.89±8.18; 86.25 (79.15 89.8) |

83.6±8.18; 89.09 (82.45 90.71) |

P<0,001 |

|

Сила хвата (М±SD; Me (ИКР) |

75.17±8.44; 75.3 (76.33 95.38) |

85.59±12.86; 85.62(86.01 94.28) |

94.97±12.86; 96.07 (86.01 104.28) |

P<0,001 |

Диаграмма 2.

Оценка динамики функционального восстановления пациентов после пронатор-сберегающего остеосинтеза ДМЛК.

Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа ANOVA для повторных измерений, в исследуемой выборке наблюдалось статистически значимое улучшение функциональных параметров в течение всего периода наблюдения.

Через 6 месяцев результаты лечения 95,1% прооперированных пациентов были расценены как отличные и хорошие, 4,4% - как удовлетворительные. 1 пациент (0,4%) несмотря на сращение перелома, остался разочарованным результатами проведенного лечения, не достигнув ожидаемой функции. Результаты оценки удовлетворенности пациентов исходами лечения через 1, 3 и 6 месяцев с применением опросника DASH представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Удовлетворенность пациентов результатами остеосинтеза с применением пронатор-сберегающей техники по DASH

|

Результат проведенного лечения |

Количество пациентов, n (%) |

||

|

1 месяц |

3 месяца |

6 месяцев |

|

|

Отличный |

46 (20,35 %) |

175 (77,4 %) |

186 (82,3 %) |

|

Хороший |

78 (34,51 %) |

37 (16,4 %) |

29 (12,8 %) |

|

Удовлетворительный |

89 (39,38 %) |

12 (5,3 %) |

10 (4,4 %) |

|

Неудовлетворительный |

13 (5,75 %) |

2 (0,9 %) |

1 (0,4 %) |

Стоит заметить, что преобладание хороших и удовлетворительных результатов через 1 месяц после остеосинтеза объяснялось тем, что практически половину этого срока пациенты не имели возможности заниматься разработкой движений в лучезапястном суставе из-за гипсовой иммобилизации.

В ходе анализа результатов лечения пациентов с переломами ДМЛК с применением пронатор-сберегающей техники наблюдались следующие осложнения: 1) ирритативный синдром со стороны сухожилий разгибателей кисти и пальцев у 8 (3,5%) пациентов. Пациенты предъявляли жалобы на наличие болевого синдрома в проекции сухожилий разгибателей кисти и пальцев при активной разработке движений в лучезапястном суставе, с целью диагностики выполняли КТ лучезапястного сустава с 3D моделированием, по результатам чего выявляли перфорацию винтами тыльного кортикального слоя лучевой кости и пене-трацию винтов в сухожильные компартменты разгибателей, что приводило к механическому повреждению кончиками винтов сухожилий разгибателей и формированию ирритативного синдрома. При выявлении данного осложнения до сращения перелома (до 4-6 недель), если выступающий винт не влиял на стабильность остеосинтеза, его удаляли (у 2 пациентов), а когда наличие выступающего винта являлось важным элементом стабильности остеосинтеза, производили замену данного винта на более ко- роткий (у 6 пациентов); 2) синдром карпального канала у 3 (1,3%) пациентов, был купирован консервативными мероприятиями; 3) периимплатный перелом лучевой кости в 1 (0,4%) случае, в данной ситуации выполнено удаление пластины, реостеосинтез более длинной пластиной; 4) раннее послеоперационное осложнение в виде инфицирования гематомы на 3 сутки после операции наблюдалось в 1 (0,4%) случае. Выполнение ревизии и санации послеоперационной раны вкупе с проведением антибактериальной терапии позволило купировать данное осложнение.

Клинический пример.

Пациентка К., 48 лет, поступила с диагнозом: закрытый перелом ДМЛК правого предплечья со смещением отломков (тип III по классификации Fernandez). На рентгенограммах до операции отмечается уменьшение величины инклинации лучевой кости – 10,30; высоты лучевой кости – 4 мм, а также отрицательная ладонная инклинация суставной фасетки лучевой кости (-31°) (рис. 1).

Рис. 1. Оценка нарушения рентген-анатомии ДМЛК перед операцией

Через 2 суток выполнена операция – накостный остеосинтез ДМЛК правого предплечья ладонной пластиной с сохранением квадратного пронатора (рис. 2).

Рис. 2. Этапы выполнения ладонного хирургического доступа и остеосинтеза с сохранением квадратного пронатора предплечья

На контрольных рентгенограммах лучезапястного сустава в двух проекциях после операции, полное восстановление анатомических параметров дистального отдела лучевой кости по данным рентгенографии: инклинация лучевой кости – 19,80; положительная ладонная инклинация суставной фасетки лучевой кости (+11,4°), а также высота лучевой кости – 9,79 мм (рис. 3).

Рис. 3 . Рентгенография правого лучезапястного сустава в двух проекциях после накостного остеосинтеза ДМЛК волярной пластиной с угловой стабильностью и оценка восстановления рентген-анатомии

Достигнут отличный рентгенологический результат по критериям Sarmiento-Lidstrom. Через 6 месяцев после операции отмечается полное функциональное восстановление: сгибание – 90°, разгибание – 90°, пронация – 84°, супинация – 90°, сила хвата кисти (95% от контралатеральной конечности) (рис. 4). Оценка по шкале DASH составила 5 баллов.

Обсуждение.

В последние десятилетия отмечается значительный рост частоты хирургического лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости. Все большую популярность при этом получает метод накостного остеосинтеза с использованием волярных пластин с угловой стабильностью [8,14-17]. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества данного метода, нередко встречаются и осложнения – прежде всего со стороны сухожилий сгибателей кисти и пальцев (теносиновиты, в том числе адгезивные, разрывы сухожилий в отдаленном периоде остеосинтеза), обусловленные механическим конфликтом установленного фиксатора и сухожилий [18-21]. К тому же, стандартный ладонный хирургический доступ, используемый при этом, подразумевает отсечение квадратного пронатора предплечья от его места крепления к лучевой кости для визуализации места перелома и его прямой репозиции, что может сказываться на дальнейшей функциональной полноценности этой мышцы и кровоснабжении костных отломков, таким образом, негативно влияя на процесс сращения и функциональной реабилитации [2,22,23,24]. Большинством авторов признается техническая трудность последующей его рефиксации к лучевому краю лучевой кости, поскольку мышечная фасция недостаточно крепка для исключения прорезывания накладываемых при этом швов [4,9,25,26]. Стоит отметить, что часть исследователей вообще ставит под сомнение необходимость реальной прямой репозиции переломов ДМЛК, большинство из которых прекрасно поддается закрытой ручной репозиции и не требует, таким образом, отсечения квадратного пронатора в процессе остеосинтеза [27,28].

Рис. 4. Функциональный результат через 6 месяцев после операции

Рентгенологические результаты лечения пациентов с переломами ДМЛК, которым выполняли остеосинтез с применением пронатор-сберегающей техники, полученные нами, красноречиво подтверждают такую возможность – у всех пациентов были достигнуты отличные и хорошие результаты (по критериям Lidstrom), с полным восстановлением анатомии ДМЛК. Конечно, не последнюю роль здесь сыграли и особенности дизайна пластин, использованных нами для фиксации переломов, абсолютно точно повторяющие контуры дистального отдела лучевой кости и благоприятствующие тем самым авторепозиции костных отломков.

В последнее время все больше сообщений в доступной литературе посвящено сохранению целостности квадратного пронатора предплечья на этапе хирургического доступа к ДМЛК, при этом подчеркиваются положительные стороны такой тактики: уменьшение выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде, более быстрое и полноценное восстановление ротационной функции предплечья [27,29-34]. Подобный подход также способствует уменьшению частоты развития осложнений со стороны сухожилий сгибателей кисти и пальцев, так как позволяет за счет сохранения мышечной прослойки, разграничивать эти сухожилия и установленный внутренний фиксатор и обеспечить их свободное скольжение по поверхности интактного квадратного пронатора [29,35,36].

-

G. Jung с соавторами, в своем анатомическом исследовании наглядно продемонстрировал отсутствие необходимости отсечения квадратного пронатора для установки и фиксации во-лярной пластины на ДМЛК, сохраняющее тем самым защитную функцию мышцы – укрывание устанавливаемого фиксатора от вышерасположенных сухожилий сгибателей кисти и пальцев [37]. К слову, в нашем исследовании ни один пациент не имел каких-либо характерных жалоб со стороны сухожилий сгибателей в период послеоперационной реабилитации.

Ряд авторов, на основании проведенных исследований, сообщают, что сохранение квадратного пронатора предплечья в процессе остеосинтеза ДМЛК снижает интра- и послеоперационную кровопотерю [25,38], поэтому рекомендуют использовать пронатор-сберегающий подход в хирургии переломов ДМЛК [4,9,33].

Было показано, что квадратный пронатор после рефиксации подвергается значительной атрофии и рубцеванию, причем как сам по себе, так и с формированием спаек с окружающими его мягкоткаными образованиями [8]. По этой причине снижается и его функциональность. M. Armangil с соавторами сообщают, что отсечение квадратного пронатора от места его прикрепления к лучевой кости в процессе стандартного ладонного доступа приводит к потере до 20% пронационной силы предплечья [39]. Основной причиной здесь принято считать нарушение кровоснабжения мышцы в момент ее отсечения. Помимо этого, квадратный пронатор, неся в себе ветви передней и задней межкостных, а также мышечные ветви лучевой и локтевой артерий, является важнейшим питающим надкостницу элементом, играющим ключевую роль с остеорепарации перелома ДМЛК [2,5,28].

Доказано, что в большинстве случаев, раннее начало активных ротационных движений в послеоперационном периоде может приводить к повторным отрывам рефиксированного квадратного пронатора, способствуя развитию неудовлетворительных функциональных результатов остеосинтеза ДМЛК. Для профилактики подобных осложнений, частью исследователей рекомендуется избегать чрезмерной активной ротации предплечья в течение 3 недель после операции, до формирования мышечного рубца, что нередко является причиной затягивания функционального восстановления пациентов, перенесших остеосинтез ДМЛК традиционным доступом с отсечением квадратного пронатора. J. Sonntag с соавторами настоятельно рекомендуют использовать пронатор-сберегающую технику во всех случаях остеосинтеза ДМЛК волярными пластинами, мотивируя это исключением разрывов рефиксированного пронатора в раннем послеоперационном периоде, значительным уменьшением выраженности болевого синдрома и возможностью ранней активной реабилитации [2].

Оценка динамики послеоперационного восстановления сгибательно-разгибательных движений в лучезапястном суставе, ротационных движений предплечья и силы хвата кисти у наших пациентов продемонстрировала безболезненное и значительное восстановление по всем исследуемым параметрам уже на ранних этапах наблюдения, что логично и ожидаемо, учитывая сохранность квадратного пронатора предплечья, полноценное восстановление костной анатомии и возможность ранней и практически неограниченной реабилитации. Итоговый результат лечения через 6 месяцев после остеосинтеза у 95,1% пациентов был расценен как отличный и хороший, у 4,4% - как удовлетворительный и лишь у одного пациента (0,4%) - неудовлетворительный результат, что, в общем-то, соотносится с данными общедоступной литературы [30,40].

Анализируя осложнения, диагностированные среди пациентов, стоит отметить незначительный их общий процент – 5,8%. И особо подчеркнуть, что все они не были связаны непосредственно с выбором хирургической техники. Это общеизвестные осложнения накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами с угловой стабильностью, которые, к сожалению, не могут быть предотвращены на сто процентов [21,41,42,43,44]. К слову, во всех случаях они были диагностированы своевременно и подверглись лечебному воздействию без отдаленных последствий для пациентов.

Заключение.

Применение пронатор-сберегающей техники при выполнении остеосинтеза переломов дистального отдела лучевой кости с использованием волярных пластин с угловой стабильностью демонстрирует отличные клинические результаты и видится более чем реальным и эффективным инструментом улучшения результатов лечения пациентов с травмами ДМЛК. Квадратный пронатор предплечья, обеспечивая пронацион-ную силу предплечья и являясь активным стабилизатором дистального лучелоктевого сочленения, играет важную роль в функционировании верхней конечности. К тому же интактный квадратный пронатор предплечья уменьшает частоту развития ирритативного синдрома со стороны сухожилий сгибателей кисти и пальцев в послеоперационном периоде за счет сохранения интерпозиции этой мышцы между сухожилиями и устанавливаемым фиксатором, что стоит учитывать на этапе планирования остеосинтеза и выбора хирургического доступа.

Список литературы Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости с применением пронатор-сберегающей техники: анализ результатов

- Shi, F., Ren, L. Is pronator quadrates repair necessary to improve outcomes after volar plate fixation of distal radius fractures? A systematic review and meta-analysis. Orthop Traumatol Res. 2020;106(8):1627-1635. doi: 10.1016/j.otsr.2020.06.003.

- Sonntag, J., Hern, J., Woythal, L., Branner, U., Lange, K.H., Brorson, S. The Pronator quadratus muscle after Volar plating: ultrasound evaluation of anatomical changes correlated to patient-reported clinical outcome. Hand. 2021;16(1):32–37. doi: 10.1177/1558944719840737.

- Поликарпов А.В., Кашанский Ю.Б., Кондратьев И.П., Цапенко В.О. Результаты хирургического лечения нестабильных переломов костей дистального отдела предплечья в метаэпифизарной зоне.// Кафедра травматологии и ортопедии. – 2021;4(46):13-16. [Polikarpov A.Е., Kashansky Y.B., Kondratev I.P., Tsapenko V.O., Results of surgical treatment of unstable fractures of the distal forearm in the metaepiphyseal zone. Department of Traumatology and Orthopedics, 2021;4(46):13-16. (In Russ)]. doi:10.17238/2226-2016-2021-4-13-16.

- Максимов Б.И., Пандунц А.А., Ведерников Н.Н. Возможности сохранения квадратного пронатора предплечья при хирургическом лечении переломов дистального отдела лучевой кости.//Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2018;13(4):49-52.[Maksimov B.I., Pandunc A.A., Vedernikov N.N. Opportunities of preservation of the forearm pronator with the surgical treatment of fractures of the distal radius bone. Vestnik natsional’nogo mediko-khirurgicheskogo tsentra im. N.I. Pirogova [Bulletin of Pirogov National Medical and Surgical Center], 2018;13(4):49-52.(In Russ)]. doi: 10.25881/BPNMSC.2018.22.37.008.

- Fang, K., Lin, X., Liu, X., Ke, Q., Shi, S., Dai, Z. Do we need to suture the pronator quadratus muscle when we do open reduction and internal fixation for fracture of the distal radius. Bmc Musculoskel Dis. 2020;21(1):1–7. doi: 10.1186/s12891-019-3017-y.

- Егиазарян К.А., Максимов Б.И., Аскеров А.А., Ведерников Н.Н., Матвиенко М.И. Лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием малоинвазивного накостного остеосинтеза и перкутанной спицевой фиксации: сравнительный анализ результатов // Травматология и ортопедия России. - 2021. – Т.27. - №4. - С. 31-41.[Egiazaryan K.A., Maximov B.I., Askerov A.A., Vedernikov N.N., Matvienko M.I. Functional and radiographic Outcomes for Distal Radius Fractures Treated with Volar-Locked Plates and Percutaneous K-Wires: A Comparative Study // Traumatology and Orthopedics of Russia. - 2021. – Vol. 27. – N. 4. - P. 31-41. (In Russ)]. doi:10.21823/2311-2905-1696.

- Meyer, M.A., Benavent, K.A., Janssen, S.J., Chruscielski, C.M., Blazar, P.E., Earp, B.E. Pronator quadratus repair does not affect reoperation rates following volar locking plate fixation of distal radius fractures. Hand (NY).2021 Jun 9:15589447211017239. doi: 10.1177/15589447211017239.

- Lu, C.K., Liu, W.C., Chang, C.C., Shih, C.L., Fu, Y.C., Jupiter, J.B. A systematic review and meta-analysis of the pronator quadrates repair following volar plating of distal radius fractures. J Orthop Surg Res. 2020;15(1):419. doi: 10.1186/s13018-020-01942-w.

- Heidari, N., Clement, H., Kosuge, D., Grechenig, W., Tesch, N.P., Weinberg, A.M. Is sparing the pronator quadratus muscle possible in volar plating of the distal radius? J Hand Surg (Eur Vol) 2012;37(5):402–406. doi: 10.1177/1753193411424706.

- Fernandez, D.L., Jupiter, J.B. Fractures of the distal radius//New York:Springer-Verlag:1996. doi:10.1007/978-1-4684-0478-4.

- Wright, T.W., Horodyski, M., Smith, D.W. Functional outcome of unstable distal radius fractures: ORIF with a volar fixed-angle tine plate versus external fixation. J Hand Surg Am. 2005 Mar;30(2):289-99. doi: 10.1016/j.jhsa.2004.11.014.

- Kwok, I.H., Leung, F., Yuen, G. Assessing results after distal radius fracture treatment: a comparison of objective and subjective tools. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2011 Jul;2(4):155-60. doi: 10.1177/2151458511422701.

- Wajngarten, D., Campos, J.A.D.B., Garcia, P.P.N.S. The disability of the arm, shoulder and hand scale in the evaluation of disability – a literature review. Med Lav.2017;108(4):314-323. doi: 10.23749/mdl.v108i4.6336.

- Pathak, S., Anjum, R., Gautam, R.K., Maheshwari, P., Aggarwal, J., Sharma, A., Pruthi, V. Do we really need to repair the pronator quadratus after distal radius plating? Chin J Traumatol. 2019 Dec;22(6):345-349. doi: 10.1016/j.cjtee.2019.10.002.

- Huang, H., Wang, J., Chang, M. Repair of pronator quadratus with partial muscle split and distal transfer for volar plating of distal radius fractures. J Hand Surg. 2017;42(11):931–935. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.08.018.

- Chaudhry, H., Kleinlugtenbelt, Y.V., Mundi, R., Ristevski, B., Goslings, J.C., Bhandari, M. Are volar locking plates superior to percutaneous K-wires for distal radius fractures? A meta-analysis. Clin Orthop Relat Res. 2015;473(9):3017-3027. doi: 10.1007/s11999-015-4347-1.

- Zhang, D., Meyer, M.A., Earp, B.E., Blazar, P. Role of Pronator Quadratus Repair in Volar Locking Plate Treatment of Distal Radius Fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2022 Aug 1;30(15):696-702. doi: 10.5435/JAAOSD-22-00083.

- Arora, R., Lutz, M., Hennerbichler, A., Krappinger, D., Espen, D., Gabl, M. Complications following internal fixation of unstable distal radius fracture with a palmar locking-plate. J Orthop Trauma. 2007;21(5):316–322. doi: 10.1097/BOT.0b013e318059b993.

- Duncan, S.F., Weiland, A.J. Delayed rupture of the flexor pollicis longus tendon after routine volar placement of a T-plate on the distal radius. Am J Orthop (Belle Mead NJ).2007;36(12):669-70.

- Rampoldi, M., Marsico, S. Complications of volar plating of distal radius fractures. Acta Orthop Belg. 2007;73(6):714.

- Максимов Б.И. Спонтанный разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца после накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости.//Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2022;17(1):128-133. [Maksimov B.I. Spontaneous rupture of extensor pollicis longus tendon after volar locking plate fixation of distal radius: clinical case. Vestnik natsional’nogo mediko-khirurgicheskogo tsentra im. N.I. Pirogova [Bulletin of Pirogov National Medical and Surgical Center], 2022;17(1):128-133.(In Russ)]. doi: 10.25881/20728255-2022-17-1-128.

- Trowbridge, S., Sagmeister, M.L., Lewis, T.L., Vidakovic, H., Hammer, N., Kieser, D.C. The intra-muscular course and distribution of the anterior interosseous nerve within pronator quadratus: An anatomical study. J Clin Orthop Trauma. 2022 Apr 12;28:101868. doi: 10.1016/j.jcot.2022.101868.

- Kapoor, H., Agarwal, A., Dhaon, B.K. Displaced intra-articular fractures of distal radius: a comparative evaluation of results following closed reduction, external fixation and open reduction with internal fixation. Injury. 2000;31(2):75–79.

- Kreder, H., Hanel, D., Agel, J., McKee, M., Schemitsch, E., Trumble, T., Stephen, D. Indirect reduction and percutaneous fixation versus open reduction and internal fixation for displaced intraarticular fractures of the distal radius: A randomised, controlled trial. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(6):829–836. doi:10.1302/0301-620x.87b6.15539.

- Hohendorff, B., Unglaub, F., Spies, C.K., Müller, L.P., Ries, C. Repair of the pronator quadratus muscle with a part of the brachioradialis muscle insertion in volar plate fixation of a distal radius fracture. Oper Orthop Traumatol. 2020 Feb;32(1):82-86. German. doi: 10.1007/s00064-019-0601-0.

- Ahsan, Z.S., Yao, J. The importance of pronator quadratus repair in the treatment of distal radius fractures with volar plating. Hand (NY). 2012;7(3):276-280. doi: 10.1007/s11552-012-9420-6.

- Cannon, T.A., Carlston, C.V., Stevanovic, M.V., Ghiassi, A.D. Pronator-sparing technique for volar plating of distal radius fractures. J Hand Surg Am. 2014;39(12):2506-2511. doi: 10.1016/j.jhsa.2014.09.011.

- Максимов Б.И. Минимально инвазивный накостный остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости: есть ли преимущества перед стандартной техникой?//Травматология и ортопедия России.- 2020. – Т.26. - №1. - С. 76-84.[Maximov B.I. Minimally invasive plate osteosynthesis for distal radius fractures: are there any advantages against conventional technique?//Traumatology and Orthopedics of Russia. - 2020. – Vol. 26. – N. 1. - P. 76-84. (In Russ)]. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-1-76-84.

- Ki Goorens, C., Debaenst, N., Van Royen, K., Provyn, S., Goubau, J.F. Minimally Invasive Pronator Quadratus Sparing Approach versus Extended Flexor Carpi Radialis Approach with Pronator Quadratus Repair for Volar Plating in Distal Radial Fractures. Journal of Wrist Surgery. 2022;11(01):41–47. doi: 10.1055/s-0041-1731329.

- Imatani, J., Noda, T., Morito, Y., Sato, T., Hashizume, H., Inoue, H. Minimally invasive plate osteosynthesis for comminuted fractures of the metaphysis of the radius. J Hand Surg Br. 2005;30(2):220–225. doi: 10.1016/j.jhsb.2004.12.009.

- Sen, M.K., Strauss, N, Harvey, E.J. Minimally invasive plate osteosynthesis of distal radius fractures using a pronator sparing approach. Tech Hand Up Extrem Surg. 2008;12(1):2–6. doi:10.1097/BTH.0b013e3180cac281.

- Dos, R.C., Nebout, J., Benlarbi, H., Caremier, E., Sam-Wing, J.F., Beya, R. Pronator quadratus preservation for distal radius fractures with locking palmar plate osteosynthesis. Surgical technique. Chir Main. 2009;28(4):224-229. doi:10.1016/j.main.2009.04.007.

- Liverneaux, P.A. The minimally invasive approach for distal radius fractures and malunions. J Hand Surg Eur Vol. 2018;43(02):121–130. doi:10.1177/1753193417745259.

- Liverneaux, P., Ichihara, S., Facca, S., Hidalgo Diaz, J.J. Outcomes of minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) with volar locking plates in distal radius fractures: A review. Hand Surg Rehabil. 2016 Dec;35S:S80-S85. French. doi:10.1016/j.hansur.2016.02.011.

- Huang, X., Jia, Q., Li, H., Kerem, E., Peng, C., Kong, W., Tusunniyazi, M., Hamiti, Y., Feng, D., Zhao, Y. Evaluation of sparing the pronator quadratus for volar plating of distal radius fractures: a retrospective clinical study. BMC Musculoskelet Disord. 2022 Jun 30;23(1):625. doi: 10.1186/s12891-022-05576-3.

- Liu, X., Ye, H., Shi, J. Effectiveness of pronator quadratus muscle sparing in volar plate fixation for unstable distal radius fracture in adults. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2020 Jul 15;34(7):814-819. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.201911089.

- Jung, G., Cho, C., Kim, J. Anatomical study of the pronator quadratus muscle and comparison to fracture sites of the distal radius. Journal of the Korean Orthopaedic Association. 2012;47(1):48–53. doi: 10.4055/jkoa.2012.47.1.48.

- Kashir, A., Donnell, T. A brachioradialis splitting approach sparing the pronator quadratus for volar plating of the distal radius. Tech Hand Up Extrem Surg. 2015;19(4):176–181. doi: 10.1097/BTH.0000000000000104.

- Armangil, M., Bezirgan, U., Basarır, K., Bilen, G., Demirtas, M., Bilgin, S.S. The pronator quadratus muscle after plating of distal radius fractures: is the muscle still working? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24(3):335-339. doi: 10.1007/s00590-013-1193-2.

- Galmiche, C., Rodríguez, G.G., Xavier, F., Igeta, Y., Hidalgo Diaz, J.J., Liverneaux, P. Minimally invasive plate osteosynthesis for extra-articular distal radius fracture in postmenopausal women: longitudinal versus transverse incision. J Wrist Surg. 2019;8(01):18–23. doi:10.1055/s-0038-1667305.

- Azzi, A.J., Aldekhayel, S., Boehm, K.S., Zadeh, T. Tendon rupture and tenosynovitis following internal fixation of distal radius fractures: a systematic review. Plastic and Reconstructive Surgery. 2017;139(3):717e–724e. doi: 10.1097/prs.0000000000003076.

- Rhee, P.C., Dennison, D.G., Kakar, S. Avoiding and treating perioperative complications of distal radius fractures. Hand Clin. 2012;28(2):185–98. doi:10.1016/j.hcl.2012.03.004.

- Максимов Б.И. Интраоперационная оценка длины винтов при накостном остеосинтезе дистального метаэпифиза лучевой кости: как избежать ошибки? Кафедра травматологии и ортопедии. – 2020. – №1(39). – С.30-37. doi:10.17238/2226-2016-2020-1-30-37.

- Максимов Б.И. Практическое значение рентгенологической проекции «skyline view» в хирургии переломов дистального метаэпифиза лучевой кости.//Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2017;12(4):76-80.[Maksimov B.I. Practical importance of the skyline view X-ray projection in the surgery of fractures of distal metapephysis of the ray bone. Vestnik natsional’nogo mediko-khirurgicheskogo tsentra im. N.I. Pirogova [Bulletin of Pirogov National Medical and Surgical Center], 2017;12(4):76-80.(In Russ)].