Остракоды пограничных отложений девона и карбона из опорного разреза на р. Ыджыд-Каменка (Печорская гряда)

Автор: Соболев Д.Б.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (312), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены новые данные по остракодам и их стратиграфическому распространению в пограничных отложениях девона и карбона (D3-C1) из опорного разреза на р. Ыджыд-Каменка (Печорская гряда). Рассмотрено положение разреза р. Ыджыд-Каменка и разрезов стратотипической области Южного Урала относительно трангрессивно-регрессивной последовательности. Дополнена таксономическая характеристика верхней части остракодовой зоны Pseudoleperditia venulosa - Coryellina alba - Cribroconcha primaris (гумеровский горизонт). Отмечено постепенное и незначительное изменение комплекса остракод при переходе от гумеровского к малевскому горизонтам, что не дает возможности проведения границы между горизонтами. Наиболее распознаваемая граница по фауне остракод может быть проведена в основании зоны Ps. venulosa - Cor. alba - Cr. primaris (Ю. Урал), которое совпадает с начальной фазой Хангенбергской трансгрессии.

Остракоды, верхний девон, нижний карбон, стратирафия, корреляция, гумеровский горизонт, печорская гряда

Короткий адрес: https://sciup.org/149129413

IDR: 149129413 | УДК: 565.33:551.734.5/.735.1 | DOI: 10.19110/geov.2020.12.1

Текст научной статьи Остракоды пограничных отложений девона и карбона из опорного разреза на р. Ыджыд-Каменка (Печорская гряда)

Вопросу проведения биостратиграфической границы между девоном и карбоном в последние годы уделяется много внимания. В первую очередь это связано с назревшей необходимостью обновления региональных и унифицированных стратиграфических схем Русской платформы и Урала. Кроме того, с обнаружением зональных форм конодонтов Siphonodella sulcata (Huddle, 1934) ниже ранее установленной международной границы с «золотым» гвоздем в стратотипическом разрезе Ла Серр (Франция) начался увлекательный процесс по пересмотру критериев её проведения и выбора нового стратотипа [32, 51]. В 2019 году в Кельне было проведено голосование рабочей группы по границе девонского и каменноугольного

периодов, по результатам которого было решено искать границу вблизи уровня первого появления конодонтов Protognathodus kockeli . На этом рубеже заканчиваются регрессивный эпизод (в Западной Европе соответствующий уровню хангенбергского песчаника = HSS) и массовое вымирание.

Одним из немногих разрезов в мелководно-морских фациях, вскрывающих пограничные отложения девонской и каменноугольной систем, является опорный разрез на р. Ыджыд-Каменка, который является геологическим заказником республиканского значения. Здесь отсутствует перерыв на уровне регрессивной фазы Хангенберг (соответствующий HSS), характерный для многих мелководно-шельфовых отложений [15]. Однако комплекс конодонтов, установлен-

ный А. В. журавлевым, не содержит вид Protognathodus kockeli , что не позволяет провести дробное расчленение зоны praesulcata и провести эту границу. В то же время в относительно глубоководных известняках на этом уровне содержатся не только бентосные, но и планктонные (энтомозоидные) остракоды.

В настоящей работе приведены новые данные по остракодам и их стратиграфическому распространению в пограничных отложениях девона и карбона на р. Ыджыд-Каменка (Печорская гряда), а также корреляция с Франко-Бельгийским бассейном и Южноуральским регионом.

По тексту статьи и на рисунках используются следующие сокращения: HBS — Hangenberg Black Shale, HSS — Hangenberg Sandstone, L. — Lower, M. — Middle, U. — Upper, A. — Akidellina, Cor. — Coryellina, Cr. — Cribroconcha, cr. — crenulata, du. — duplicata, Ps. — Pseudoleperditia, Q. — Quasiendothyra, R. — Richterina, S. — Siphonodella, Кон. — конодонты, Остр. — остра-коды.

Материал и методы

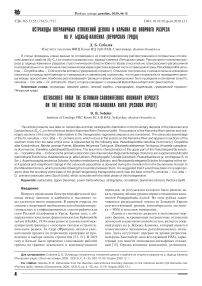

Основой для данной работы послужили полевые исследования на р. Ыджыд-Каменка (N 65°04'27,46"; E 056°42'51") (рис. 1), проведенные автором совместно с А. В. журавлевым и Д. А. Груздевым в 1989 и 2016 гг.

Остракоды получены из карбонатно-глинистых пород путем растворения в ледяной уксусной кислоте [53]. В результате установлено порядка 70 таксонов, большая часть из которых будет рассмотрена ниже.

Изображения остракод получены на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH (ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, опера- тор А.С. Шуйский). Стереоскопические снимки сделаны с наклоном в 10 градусов для боковой поверхности створки и 5 градусов — для дорсальной и вентральной поверхностей. Коллекции хранятся в Геологическом музее им. А. А. Чернова в Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) под № 333, 335, 337.

Обзор установленных таксонов

Остракоды пограничных отложений девона и карбона на р. Ыджыд-Каменка (Печорская гряда) впервые описаны автором в 2019 году [21]. Наиболее сходные комплексы отмечаются в Мугоджарах и в ЮжноУральском регионе в разрезах Берчогур [23, 28], Зиган и Сиказа [1, 12, 59].

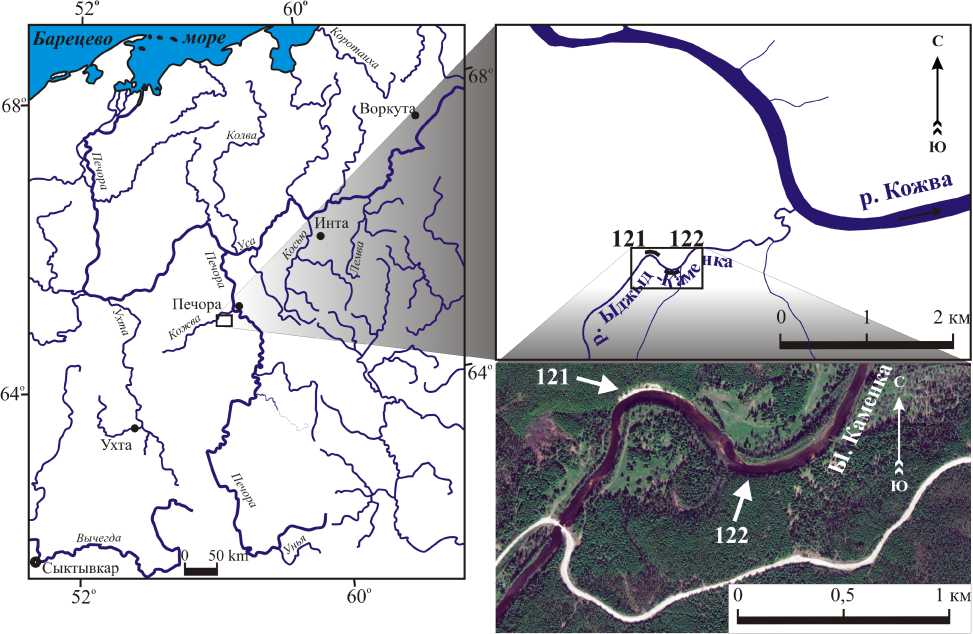

Стратиграфическое распространение остракод и зональное расчленение разреза на р. Ыджыд-Каменка приведены на рис. 2. Кроме того, показана корреляция остракодовых зон с конодонтовыми. Последние данные по конодонтам и зональному расчленению этого разреза опубликованы А. В. журавлевым [63, 64]. Ниже приведен обзор изученных таксонов остракод в разрезе на р. Ыджыд-Каменка и их распространение относительно стандартной конодонтовой зональности (в скобках).

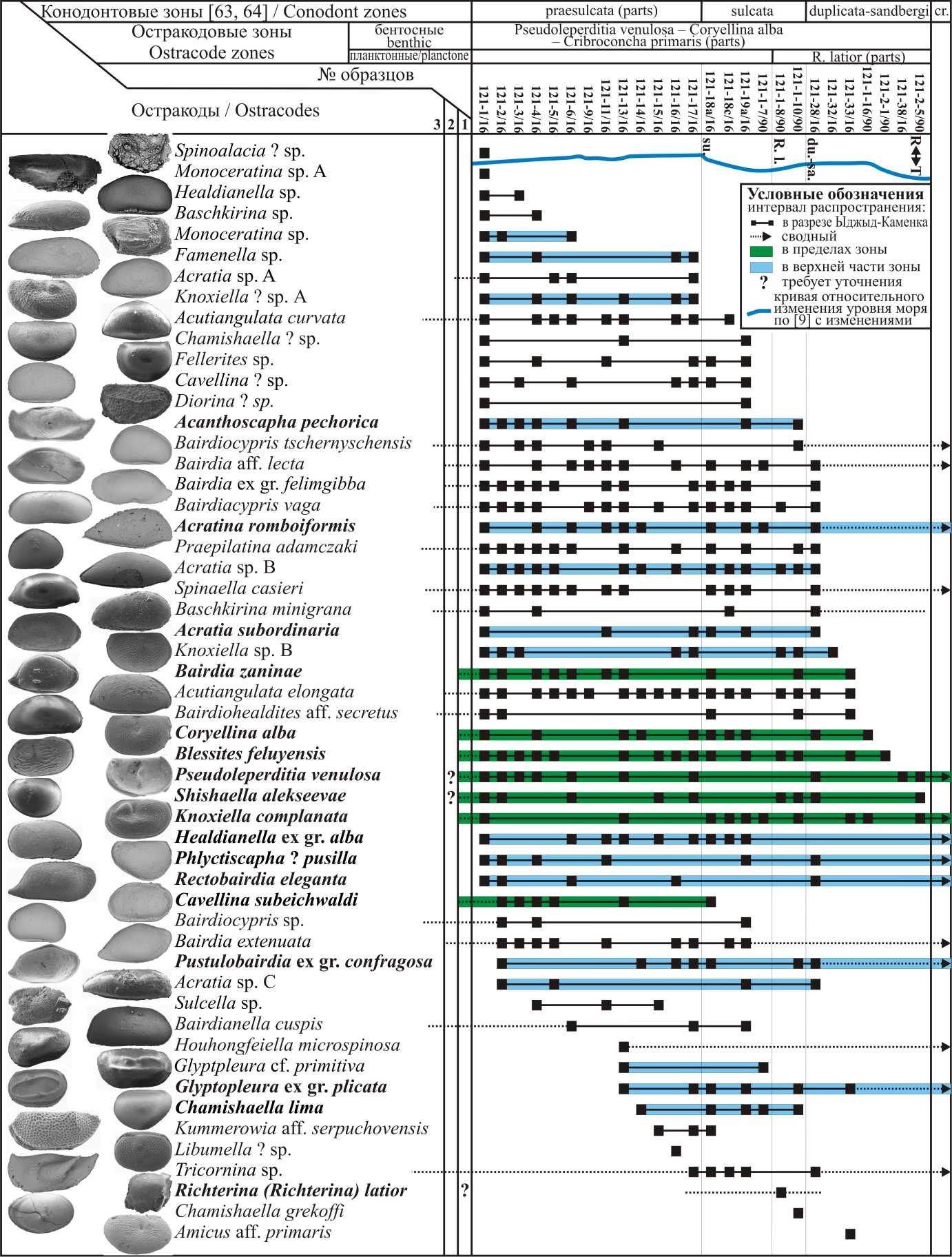

Acanthoscapha pechorica Sobolev, 2019 (рис. 3, фиг. 1—3, обр. 121-1-10) (M. praesulcata — sulcata) описан нами из верхнефаменско-нижнетурнейских отложений на р. Ыджыд-Каменка. Встречается на р. Вангыр (северная часть Предуральского краевого прогиба, юг гряды Чернышева) в зоне sulcata [21].

Acratia sp. A по [40] (рис. 3, фиг. 4—6, обр. 1215/16, 121-17/16) (M.-U. praesulcata). Форма встречена в верхнефаменских (M.-U. praesulcata) от-

Ðèñ. 1. Схематические карты и космоснимок с расположением разрезов на р. Ыджыд-Каменка

Fig. 1. Locality map of the Yjid-Kamenka River section

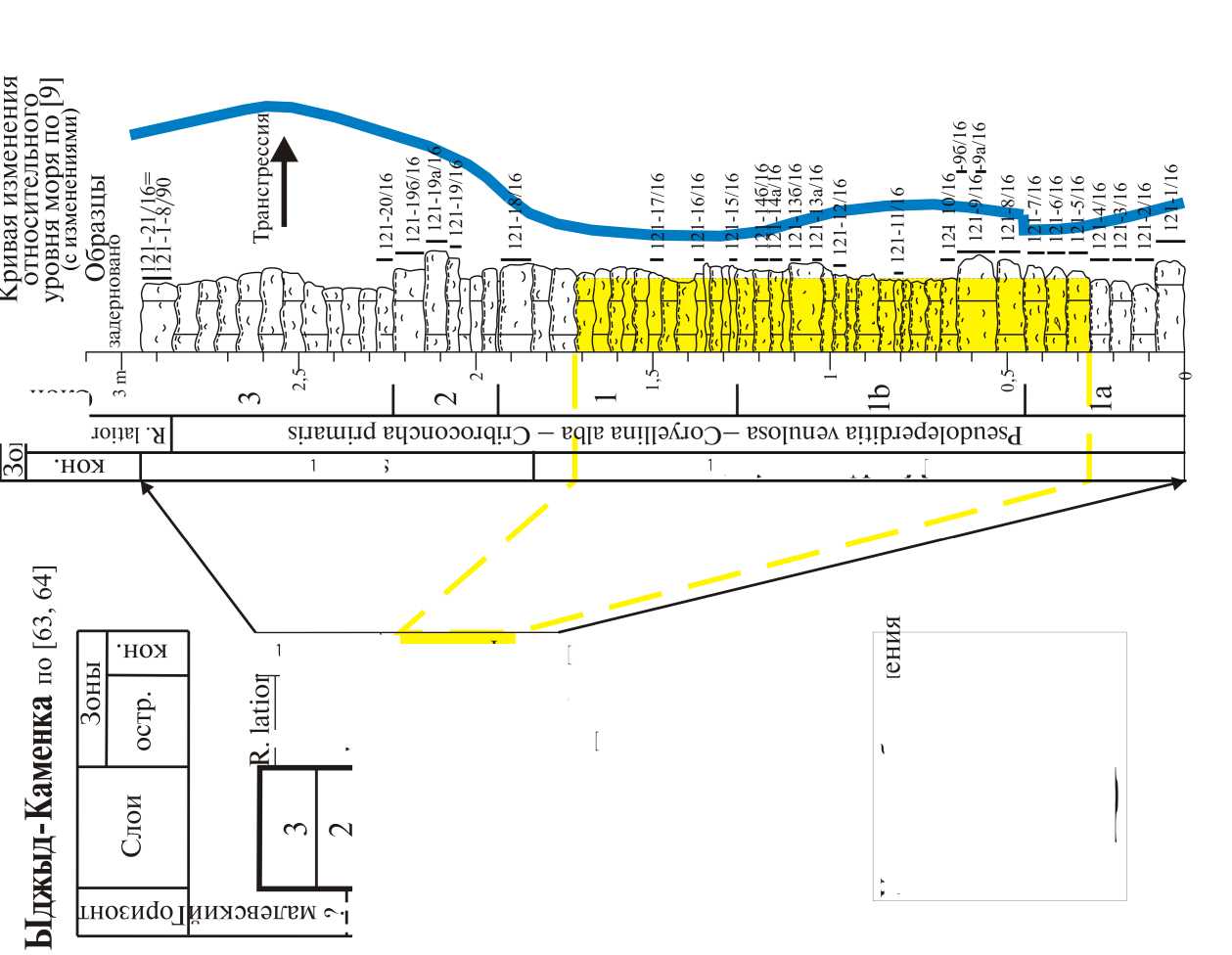

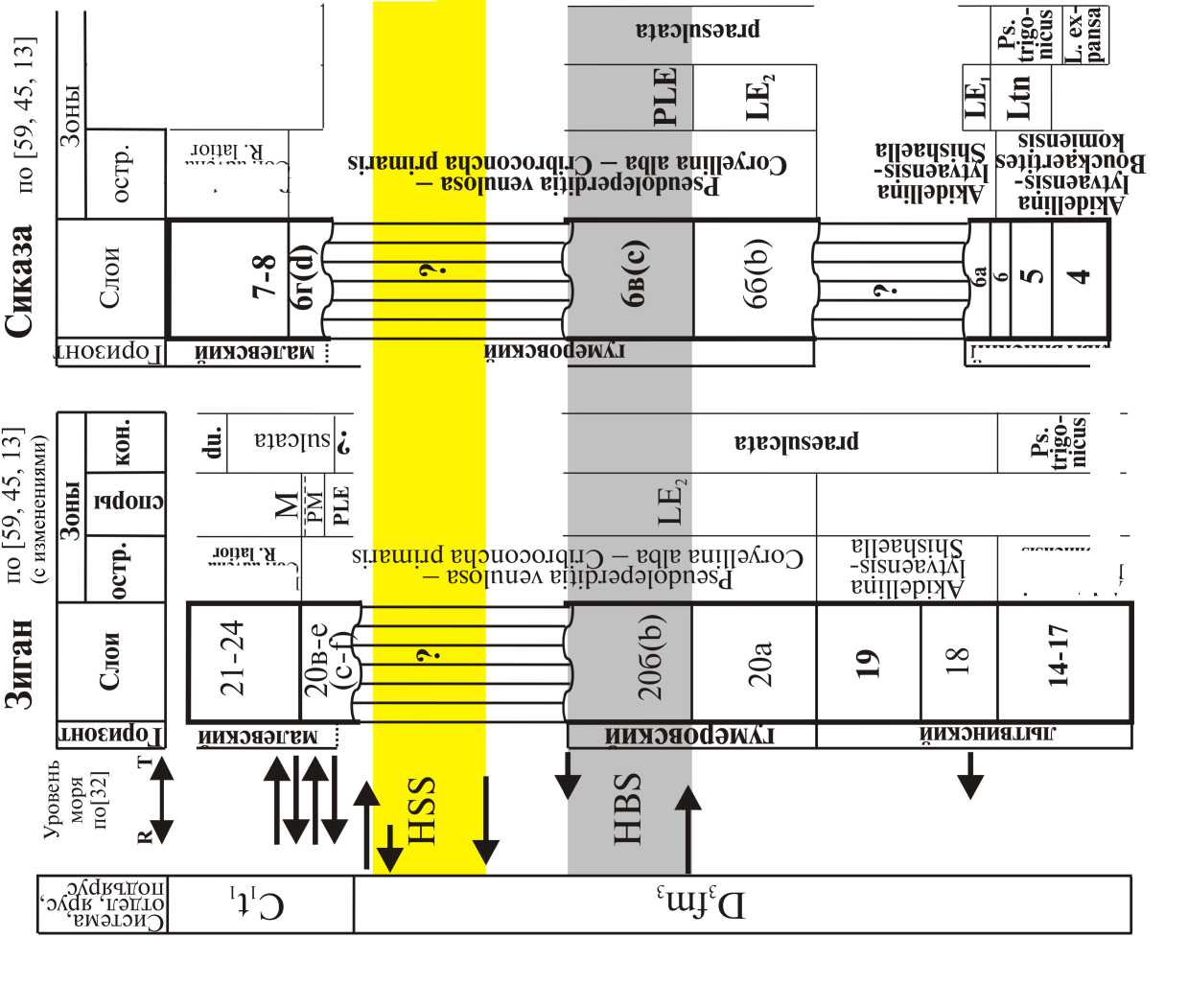

Рис. 2. Стратиграфическое распределение остракод в разрезе на р. Ыджыд-Каменка с обобщенными интервалами распространения. Жирным шрифтом выделены стратиграфически важные таксоны. 1 — нижняя часть гумеровского горизонта (основание Pseudoleperditia venulosa — Coryellina alba — Cribroconcha primaris; верхняя часть M. praesulcata), аналоги нижней части Hangenberg Black Shale; 2 — зиганскиe слои (Akidellina lytvaensis — Shishaella; L. praesulcata — часть M. praesulcata); 3 — абию-сканские слои (Akidellina lytvaensis — Bouckaertites komiensis; expansa); cr. — конодонтовая зона crenulata

Fig. 2. Stratigraphic distribution of ostracodes in the Yjid-Kamenka River section with generalized distribution intervals. Stratigraphically important taxa are shown in bold. 1 — analogs of the lower part of the Hangenberg Black Shale — lower part of the Gumerovian Horizon (base of the Pseudoleperditia venulosa — Coryellina alba — Cribroconcha primaris zone; upper part of the M. praesulcata conodont zone); 2 — Zigan Layers (Akidellina lytvaensis — Shishaella; L. praesulcata — part of M. praesulcata); 3 — Abyuscan Layers (Akidellina lytvaensis — Bouckaertites komiensis; expansa); cr. — crenulata conodont zone. The curve of relative sea-level changes from [9]

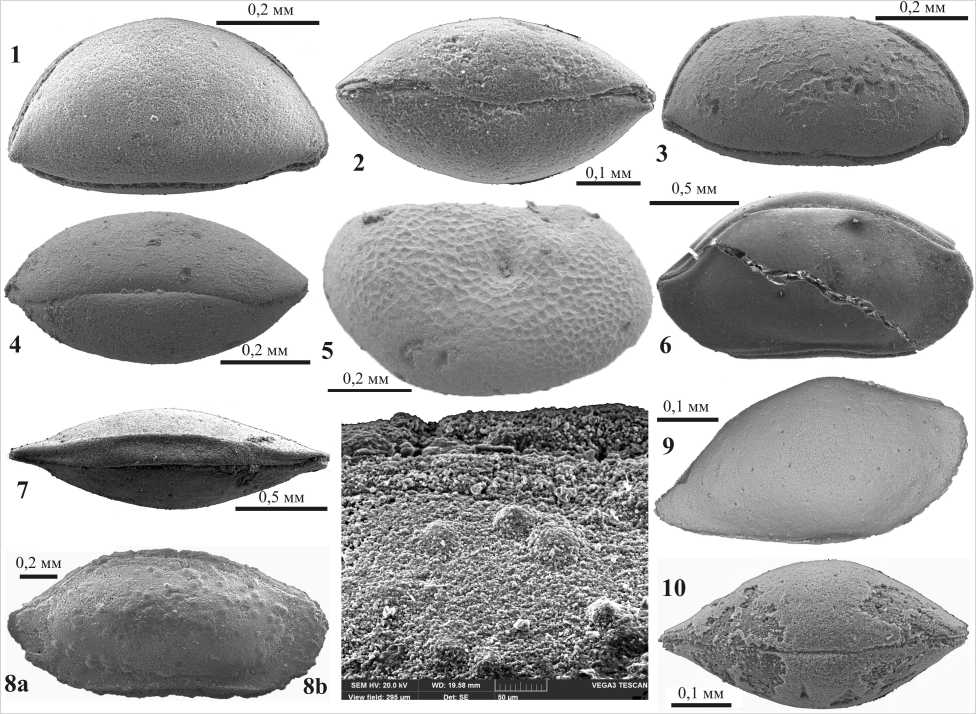

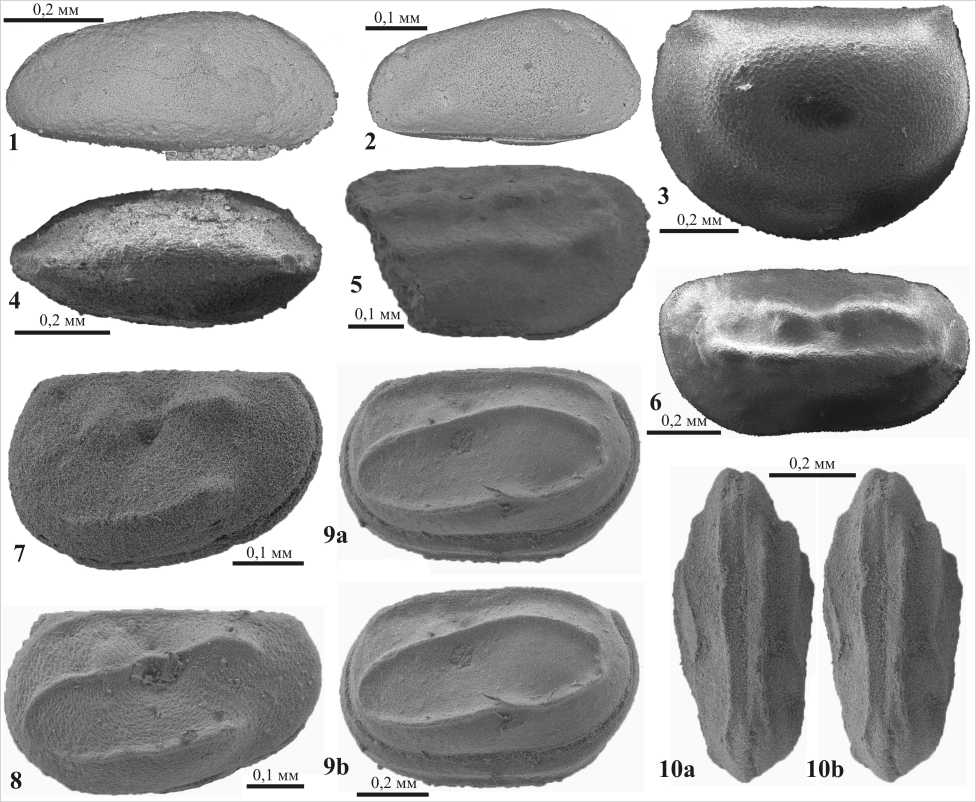

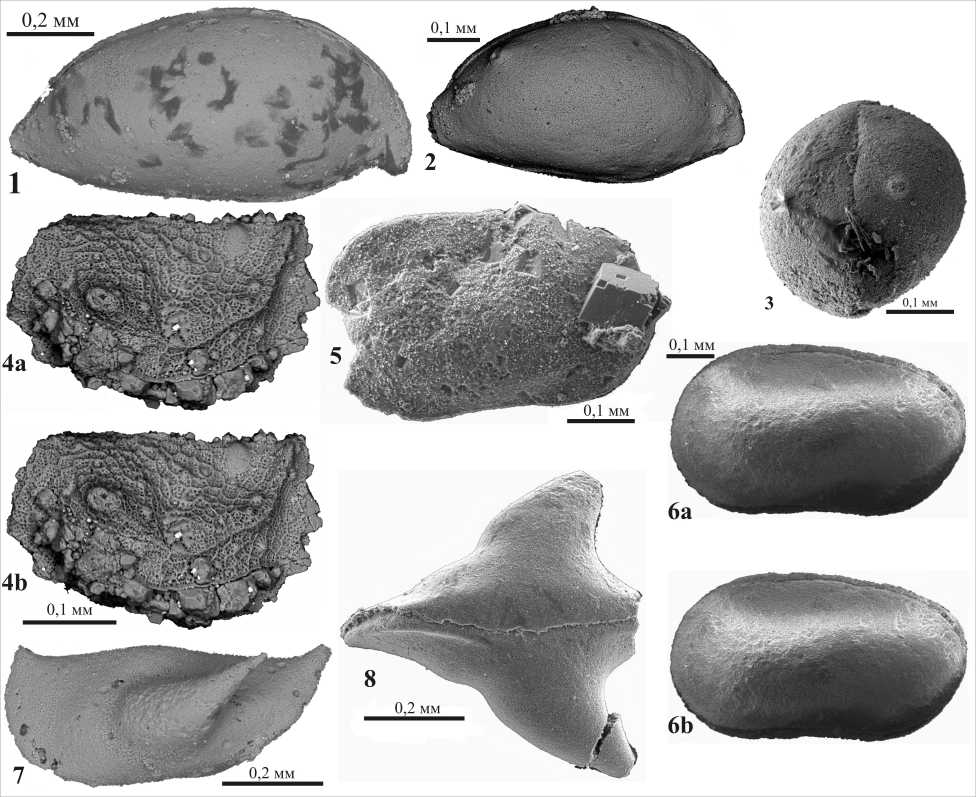

Ðèñ. 3. 1 — 3 — Acanthoscapha pechorica Sobolev, 2019, целые раковины: 1 — голотип № 333/6-27, стереопара со стороны левой створки, обр. 121-1-10; 2 — экз. №333/35-8, со стороны брюшного края, обр. 121-1-10; 3 — экз. №337/6-28, со стороны спинного края, обр. 121-1-10; 4 – 6 — Acratia sp. A (sensu Casier & Lethiers, 2001), целые раковины: 4 — экз. №333/39-12, стереопара со стороны переднего конца; 5 — экз. №333/36-14, со стороны правой створки, обр. 121-5/16; 6 — экз. №333/39-10, со стороны левой створки, обр. 121-17/16; 7 — Acratia sp. B экз. №333/35-35, целая раковина со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 8 — 10 — Acratia sp. C, целые раковины: 8 — экз. №333/38-23, со стороны правой створки, обр. 121-5/16; 9 — экз. №333/39-28, со стороны левой створки, обр. 121-19А/16; 10 — экз. №333/39-40, со стороны левой створки, обр. 121-28/16; 11 , 12 — Acratia subordinaria Buschmina, 1970, целые раковины: 11 — экз. №333/39-7, со стороны спинного края, обр. 121-11/16; 12 — экз. №333/39-23, со стороны правой створки, обр. 121-19А/16; 13 , 14 — Acratina romboiformis Sobolev, 2019, целые раковины: 13 — экз. № 333/36-40, со стороны правой створки, обр. 121-1/16; 14 — голотип № 333/52-5, со стороны правой створки, обр. 122-1-1

Fig. 3. 1 — 3 — Acanthoscapha pechorica Sobolev, 2019, carapaces: 1 — holotype № 333/6-27, stereo-pair in left lateral view, samp. 121-110; 2 — №333/35-8, in ventral view, samp. 121-1-10; 3 — №337/6-28, in dorsal view, samp. 121-1-10; 4 — 6 — Acratia sp. A (sensu Casier & Lethiers, 2001), carapaces: 4 — №333/39-12, stereo-pair in anterior view; 5 — №333/36-14, in right lateral view, samp. 121-5/16; 6 — №333/39-10, in left lateral view, samp. 121-17/16; 7 — Acratia sp. B №333/35-35, carapace in right lateral view, samp. 121-1-10; 8 — 10 — Acratia sp. C, carapaces: 8 — №333/38-23, in right lateral view, samp. 121-5/16; 9 — №333/39-28, in left lateral view, samp. 121-19А/16; 10 — №333/39-40, in left lateral view, samp. 121-28/16; 11 , 12 — Acratia subordinaria Buschmina, 1970, carapaces: 11 — №333/39-7, in dorsal view, samp. 121-11/16; 12 — №333/39-23, in right lateral view, samp. 121-19А/16; 13 , 14 — Acratina romboiformis Sobolev, 2019, carapaces: 13 — № 333/36-40, in right lateral view, samp. 121-1/16; 14 — holotype № 333/52-5, in right lateral view, samp. 122-1-1 7

ложениях Монтань Нуар [40], ниже проявления Хангенбергского эвстатического события (HBS), и не доходит до утвержденной границы девона и карбона.

Acratia sp. B (рис. 3, фиг. 7, обр. 121-1-10) (M. prae-sulcata — duplicata). По очертанию раковины схож с Acratia hamata Sam. et Smirnova, 1960 по [23, 19] из нижнетурнейских (sulcata) отложений Южного Урала, но отличается более округлыми концами. От голотипа Acratia hamata отличается полого выгнутым спинным краем и перегибом брюшного края в передней трети длины раковины, а также более сглаженными и укороченными передним и задним концами.

Acratia sp. C (рис. 3, фиг. 8—10, обр. 121-5/16, 121-19А/16) (M. praesulcata — duplicata). Схожая форма A . cf. insolita встречена в верхнефаменских (praesulca-ta) отложениях южного Китая [44; Pl. 3, fig. 8].

Acratia subordinaria Buschmina, 1970 (рис. 3, фиг. 11, 12, обр. 121-11/16, 121-19А/16) (M. praesulca-ta — duplicata) описан из верхнефаменских отложений Сибири [4, 2]. Совместно с этим видом встречаются фораминиферы Septatournayella cf. rauserae , септогло-моспиранеллы и бисферы.

Acratina romboiformis Sobolev, 2019 (рис. 3, фиг. 13, 14, обр. 121-1/16) известен из верхнефаменско-ниж-нетурнейских отложений на р. Ыджыд-Каменка в интервале зон M.–U. praesulcata — crenulata.

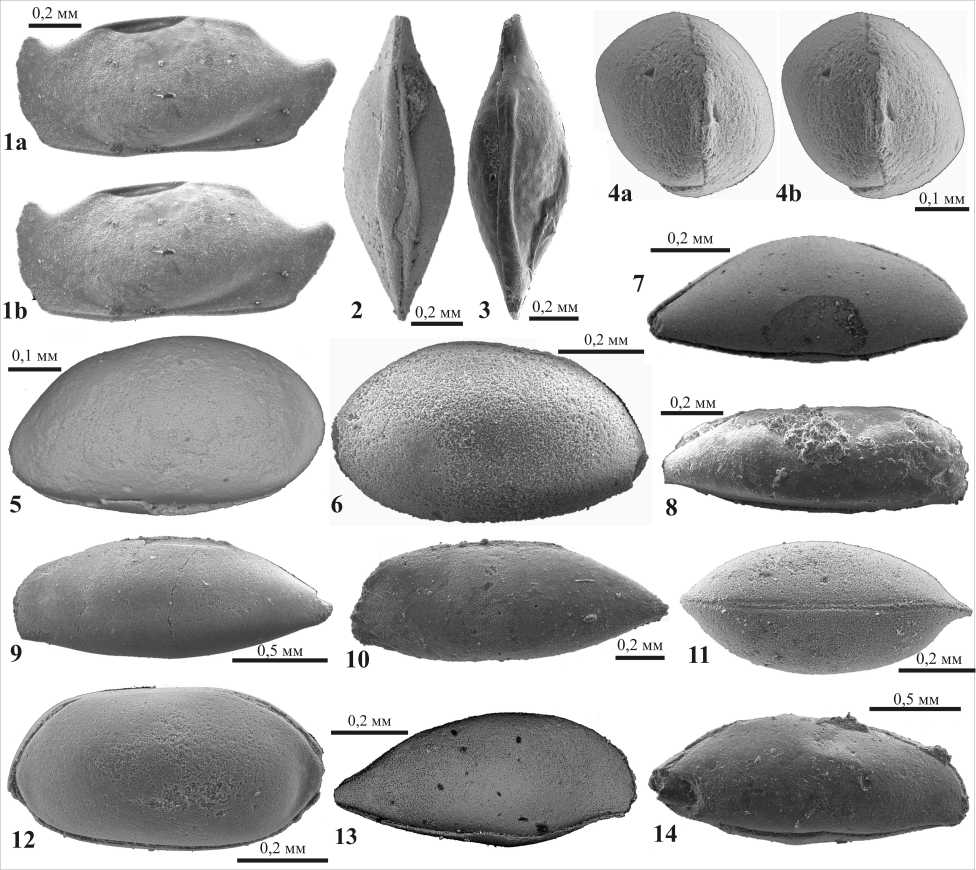

Acutiangulata curvata (Posner, 1979) [17] (рис. 4, фиг. 1, 2, обр. 121-16/16, 121-17/16) (postera ? — sulcata) описан из упинских отложений Московской синеклизы. По очертанию раковины похож на Acratia bidecliva Lethiers et Feist, 1991 по [43], выделенный из верхнефа-менско-нижнетурнейских отложений разреза Avesnois

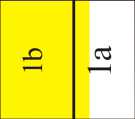

Ðèñ. 4. 1, 2 — Acutiangulata curvata (Posner, 1979), целые раковины: 1 — экз. № 333/39-2, со стороны правой створки, обр. 12116/16; 2 — экз. № 333/39-13, со стороны брюшного края, обр. 121-17/16; 3, 4 — Acutiangulata elongata (Posner, 1979), целые раковины: 3 — экз. № 333/37-35, со стороны правой створки, обр. 121-1/16; 4 — экз. № 333/37-36, со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 5 — Àmiñus aff. primaris Tschigova, 1977, — экз. № 333/35-25, правая створка с внешней стороны, обр. 121-33/16; 6 — 8 — Bairdia aff. lecta Bushmina, 1970, целые раковины: 6 — экз. № 337/6-15, со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 7 — экз. № 333/37-54, со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 8, a , b — экз. № 333/39-31, со стороны правой створки, обр. 121-28/16; 8, b — увеличенный фрагмент центрально-спинной области; 9, 10 — Bairdia extenuata Nazarova, l951, целые раковины: 9 — экз. № 333/36-13, со стороны правой створки, обр. 121-5/16; 10 — экз. № 333/39-4, со стороны спинного края, обр. 121-16/16

Fig. 4. 1 , 2 — Acutiangulata curvata (Posner, 1979), carapaces: 1 — № 333/39-2, in right lateral view, samp. 121-16/16; 2 — № 333/3913, in ventral view, samp. 121-17/16; 3, 4 — Acutiangulata elongata (Posner, 1979), carapaces: 3 — № 333/37-35, in right lateral view, samp. 121-1/16; 4 — № 333/37-36, in dorsal view, samp. 121-1/16; 5 — Àmiñus aff. primaris Tschigova, 1977, — № 333/35-25, right valve in lateral view, samp. 121-33/16; 6 — 8 — Bairdia aff. lecta Bushmina, 1970, carapaces: 6 — №337/6-15, in right lateral view, samp. 121-1-10; 7 — № 333/37-54, in dorsal view, samp. 121-1/16; 8, a , b — № 333/39-31, in right lateral view, samp. 121-28/16; 8, b — detail of dorsal area; 9, 10 — Bairdia extenuata Nazarova, l951, carapaces: 9 — № 333/36-13, in right lateral view, samp. 121-5/16; 10 — № 333/39-4, in dorsal view, samp. 121-16/16

на севере Франции (фораминиферовые зоны Q. communis communis — доживающие Quasiendothyra). Приведенное в этой работе изображение, на наш взгляд, отличается от голотипа [54] более полого выгнутым брюшным краем. В Мугоджарах (Западный Казахстан, Берчогур) вид распространен в отложениях верхнего фамена-турне (остракодовая зона Pseudoleperditia venulosa–Coryellina alba–Cribroconcha primaris и нижняя часть зоны Pseudoleperditia venulo-sa–Coryellina fortis–Cribroconcha vera или в интервале слоев с P. inornatus — зона sulcata).

Acutiangulata elongata (Posner, 1979) (рис. 4, фиг. 3, 4, обр. 121-1/16) (praesulcata — duplicata) описан из хованских отложений Московской синеклизы. Встречен в Днепрово-Донецкой впадине и в вырьинской свите Колво-Вишерского края [17]. В Мугоджарах (Берчогур) распространение вида ограничено зоной sulcata нижнего турне. В других южноуральских разрезах (Зиган и Сиказа) вид встречен в отложениях зиган-ского, гумеровского и малевского горизонтов (praesul-cata — sulcata).

Àmiñus aff. primaris Tschigova, 1977 (рис. 4, фиг. 5, обр. 121-33/16) (duplicata). От голотипа отличается большей скошенностью заднего конца к брюшному краю и положением S2 вблизи центральной линии. Распространен в нижнетурнейских отложениях Русской платформы, Tn1b Франко-Бельгийского бассейна, Закавказья и Притиманья [24].

Bairdia aff. lecta Bushmina, 1970 (рис. 4, фиг. 6–8, обр. 121-1-10) (L. praesulcata — L. crenulata) описан из среднетурнейских отложений Сибири [5, 7]. Встречается в турнейских отложениях Польши [55], в остракодовой зоне Ps. venulosa (= конодонтовые зоны sandbergi — L. crenulata) и верхнефаменских (L. praesulcata, под аналогами HBS) отложениях формации Menggongao Южного Китая [49, 44: Ceratobairdia sp., Pl. 3, fig. 7]. В нашем материале помимо гладких створок встречаются отдельные экземпляры с редкими пустулами на поверхности (рис. 4, фиг. 8).

Bairdia extenuata Nazarova, 1951 (рис. 4, фиг. 9, 10, обр. 121-5/16, 121-16/16) (M. praesulcata — L. duplica-ta — quadruplicata?). В отличие от голотипа, выделенного из нижнетурнейских отложений Волгоградской области [19], изученные нами экземпляры имеют более резкие перегибы спинного края. Вид известен из верх-нефаменско-нижнетурнейских (M. praesulcata — L. du-plicata) отложений Франко-Бельгийского бассейна [40, 43, 39], нижнетурнейских (возможно, и среднетурней-ских — зона quadruplicata) отложений Колымского массива, из нижней части бастахской свиты [5, 6] и малев-ского горизонта Тимано-Печорской провинции [26].

Bairdia ex gr. felimgibba Becker, 1982 [29] (рис. 5, фиг. 1, 2, обр. 121-2/16) (M. praesulcata — L. duplica-ta) имеет широкое распространение в глубоководношельфовых верхнефаменско-нижнетурнейских отложениях Тюрингии, Франко-Бельгийского бассейна [31, 40, 41, 57] и Урала [20]. Морфологически сходные таксоны известны как из более древних франских и фаменских (верхнедевонских) отложений ( B. galinae [11, 34]), так и из более молодых визейского и серпуховского яруса [22].

Bairdia zaninae Posner, 1979 (рис. 5, фиг. 3—5, обр. 121-6/16) (M. praesulcata — crenulata?) описан из малев-ско-упинских отложений Московской синеклизы [17]

и широко распространен в отложениях от малевского до черепетского горизонтов Тимано-Печорской провинции [25, 26]. В Мугоджарах встречен в слоях с P. in-ornatus и в зоне sulcata, соответствующих остракодо-вой зоне Ps. venulosa-Cor. alba-Cr. primaris. В Южном Китае вид известен как B . sp. 3 из нижней части формации Malanbian, залегающей над кварцевыми песчаниками (аналоги HSS?) [44; Pl. 2, figs. 9, 10].

Bairdiacypris vaga Bushmina, 1975 [23] (рис. 5, фиг. 6—8, обр. 121-19А/16) (M. ? expansa — duplica-ta). От голотипа из нижнекаменноугольных отложений Колымского массива отличается более пологим задним спинным склоном. Схожие формы описаны в Мугоджарах [23], в слоях с Armenites asiaticus — Selebratina subtarchanica — Bairdia turgida interna и проходящих в зону Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaris (слои с P. inornatus — зона sulcata, лытвинский — гу-меровский горизонты).

Bairdianella cuspis Buschmina, 1970 (рис. 5, фиг. 9, 10, обр. 121-17/16, 121-6/16) (expansa ? — sulcata описан из нижней части чингисских слоев Западной Сибири [4; табл. V, фиг. 2], которые сопоставляются с озерско-хованскими слоями Русской платформы, этренских отложений Армении и абышевского горизонта Кузнецкого бассейна (по характерному комплексу: Armenites asiaticus , Illativella sibirica , Acratia sub-ordinata и Bairdia quasiextenuata chingissica ). На Южном Урале этот вид появляется в слоях с Aparchitellina pol-ita-Selebratina grata (конодонтовая зона expansa?) и проходит до зоны Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. pri-maris (слои с P. inornatus — зона sulcata). В разрезах Франко-Бельгийского бассейна [39, 41, 43] встречается в интервале зон M. praesulcata — sulcata верхнего фамена — нижнего турне.

Bairdiocypris sp. (рис. 5, фиг. 11, обр. 121-2/16) (M. praesulcata — sulcata). Схожий таксон Bairdiocvpris sp. A. aff . rudolphi (Kummerow, 1939) по [43, 39; фора-миниферовые зоны Q. kobeitusana — доживающие Quasiendothyra] известен из верхнефаменско-турней-ских отложениий Франко-Бельгийского бассейна.

Bairdiocypris tschernyschensis (Sam. et Smir., 1960) (рис. 5, фиг. 12, 13, обр. 121-4/16) (M. ? expansa — sulcata) описан из верхнетурнейских отложений Русской платформы. В Мугоджарах схожие формы отмечаются Н. М. Кочетковой [23] как в нижней части лытвин-ского горизонта ( Bairdiocypris sp. 1), так и в нижней части конодонтовой зоны sulcata кушелгинского горизонта.

Bairdiohealdites aff. secretus Buschmina, 1981 (рис. 5, фиг. 14—16, обр. 121-1-10) известен из ретепорино-вых слоев тарханской свиты Рудного Алтая [8], которые примерно сопоставляются с зонами Carboprimitia turgenevi — Tschizhovaella primula — Maternella hemi-sphaerica и Shivaella armstrongiana — Richterina latior [24].

Baschkirina sp. (рис. 6, фиг. 1, обр. 121-4/16) найден в верхнефаменских отложениях на р. Ыджыд-Каменка в интервале зон M.–U.? praesulcata.

Baschkirina minigrana Sobolev, 2019 (рис. 6, фиг. 2, 3, обр. 121-1/16, 121-28/16) (M. praesulcata — duplica-ta) известен из нижнетурнейских (sulcata) отложений Мугоджар как Famenella sp. по [23; таб. XXiV, фиг. 7]. Схожие по очертанию Baschkirina sp. отмечаются в верхнефаменско-нижнетурнейских (местные коно- 9

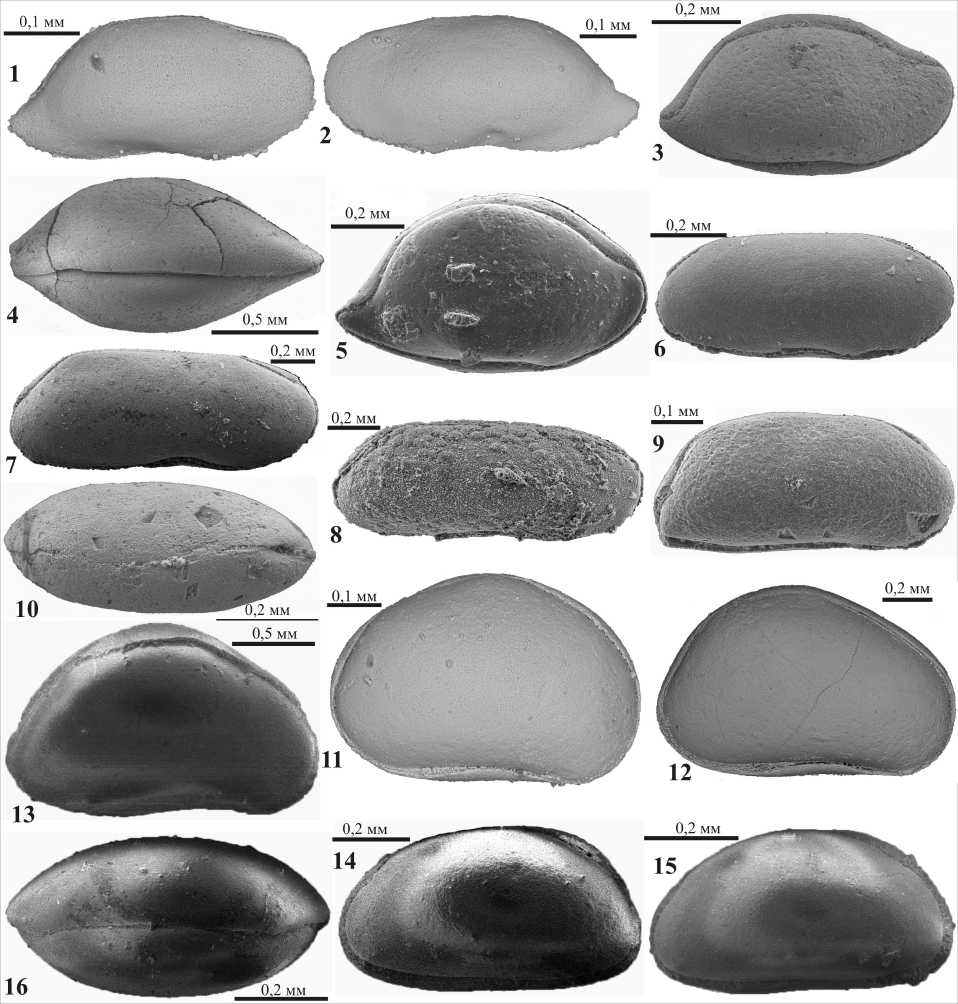

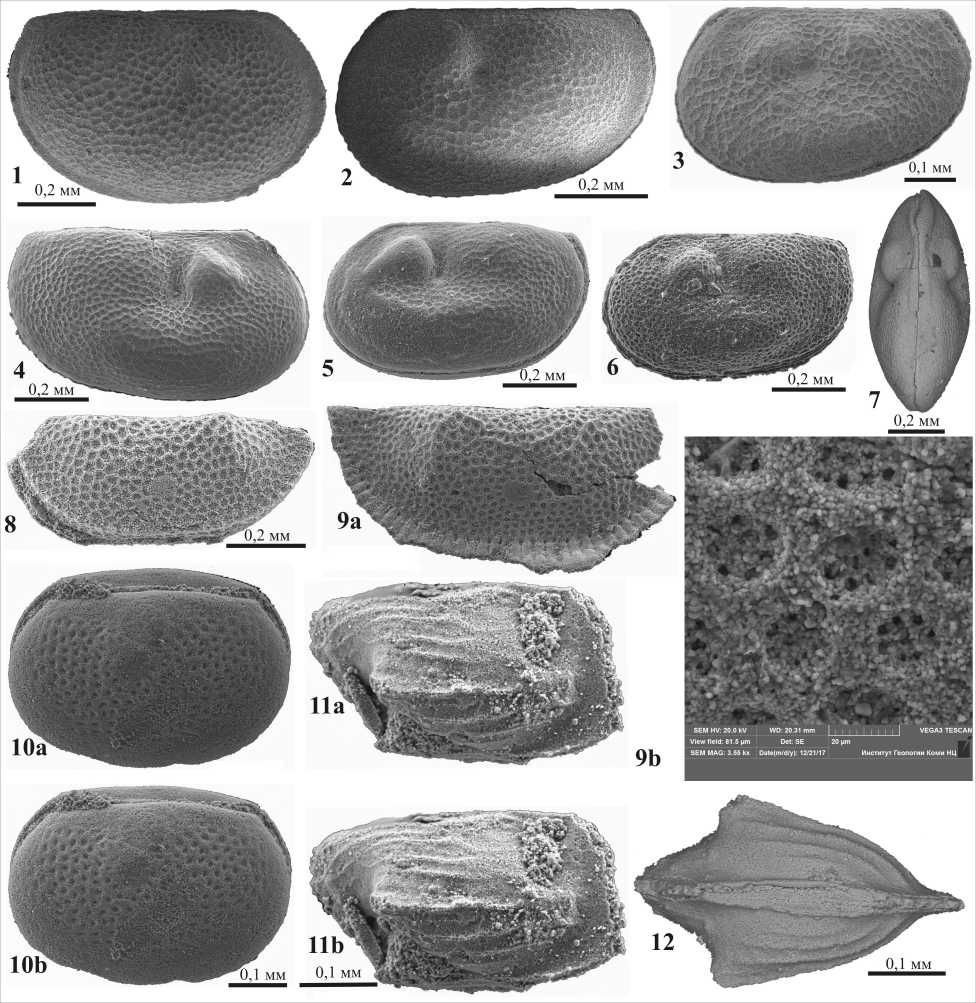

Ðèñ. 5. 1, 2 — Bairdia ex gr. felimgibba Becker, 1982, целые раковины: 1 — экз. № 333/36-8, со стороны правой створки, обр. 1212/16; 2 — экз. № 333/36-12, со стороны левой створки, обр. 121-2/16; 3 — 5 — Bairdia zaninae Posner, 1979, целые раковины: 3 — экз. № 333/38-31, со стороны правой створки, обр. 121-6/16; 4 — экз. № 333/38-32, со стороны спинного края, обр. 121-6/16; 5 — экз. № 333/39-48, со стороны правой створки, обр. 121-33/16; 6 — 8 — Bairdiacypris vaga Bushmina, 1975 (sensu Fauna…, 1987), целые раковины со стороны правой створки: 6 — экз. № 333/39-25, обр. 121-19А/16; 7 — экз. № 333/39-26, обр. 121-19A/16; 8 — экз. № 333/39-32, обр. 121-28/16; 9, 10 — Bairdianella cuspis Buschmina, 1970, целые раковины: 9 — экз. № 333/39-16, со стороны правой створки, обр. 121-17/16; 10 — экз. № 333/38-39, со стороны спинного края, обр. 121-6/16; 11 — Bairdiocypris sp., экз. № 333/36-7, целая раковина со стороны левой створки, обр. 121-2/16; 12, 13 — Bairdiocypris tschernyschensis (Sam. et Smir., 1960), целая раковина: 12 — экз. № 333/36-37, со стороны правой створки, обр. 121-4/16; 13 — экз. № 333/35-13, со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 14 — 16 — Bairdiohealdites aff. secretus Buschmina, 1981, целые раковины: 14 — экз. № 333/35-11, со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 15 — экз. № 333/35-32, со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 16 — экз. № 333/3512, со стороны спинного края, обр. 121-1-10

Fig. 5. 1, 2 — Bairdia ex gr. felimgibba Becker, 1982, carapaces: 1 — № 333/36-8, in right lateral view, samp. 121-2/16; 2 — № 333/36-12, in left lateral view, samp. 121-2/16; 3 — 5 — Bairdia zaninae Posner, 1979, carapaces: 3 — № 333/38-31, in right lateral view, samp. 1216/16; 4 — № 333/38-32, in dorsal view, samp. 121-6/16; 5 — № 333/39-48, in right lateral view, samp. 121-33/16; 6—8 — Bairdiacypris vaga Bushmina, 1975 (sensu Fauna…, 1987), carapaces in right lateral view: 6 — № 333/39-25, samp. 121-19А/16; 7 — № 333/39-26, samp. 121-19A/16; 8 — № 333/39-32, samp. 121-28/16; 9, 10 — Bairdianella cuspis Buschmina, 1970, carapaces: 9 — № 333/39-16, in right lateral view, samp. 121-17/16; 10 — № 333/38-39, in dorsal view, samp. 121-6/16; 11 — Bairdiocypris sp ., № 333/36-7, carapace in left lateral view, samp. 121-2/16; 12, 13 — Bairdiocypris tschernyschensis (Sam. et Smir., 1960), carapace: 12 — № 333/36-37, in right lateral view, samp. 121-4/16; 13 — № 333/35-13, in right lateral view, samp. 121-1-10; 14 — 16 — Bairdiohealdites aff. secretus Buschmina, 1981, carapaces: 14 — № 333/35-11, in right lateral view, samp. 121-1-10; 15 — № 333/35-32, in right lateral view, samp. 121-1-10; 16 — № 333/35-12, in dorsal view, samp. 121-1-10

Ðèñ. 6. 1 — Bashkirina sp. — экз. № 333/38-10, целая раковина со стороны правой створки, обр. 121-4/16; 2, 3 — Baschkirina minigrana Sobolev, 2019, целые раковины: 2 — голотип № 333/39-36, со стороны правой створки, обр. 121-28/16; 3 — экз. № 333/37-42, со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 4 — 8 — Blessites feluyensis Tschigova, 1977, целые раковины: 4 — экз. № 333/37-44, со стороны левой створки, обр. 121-1/16; 5 — экз. № 337/6-18, со стороны левой створки, обр. 121-1-10; 6 — экз. № 337/6-20, со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 7 — экз. № 333/37-45, со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 8 — экз. № 337/6-21, со стороны брюшного края, обр. 121-1-10; 9, 10 — Cavellina ? sp., целая раковина, 9 — экз. № 333/36-26, со стороны брюшного края, обр. 121-1/16; 10 — экз. № 333/36-19, со стороны правой ? створки, обр. 121-3/16; 11, 12 — Cavellina subeichwaldi Buschmina, 1968 (sensu Fauna…, 1987), 11 — экз. № 333/36-4, целая раковина со стороны левой створки, обр. 1212/16; 12 — экз. № 333/36-15, правая створка с внешней стороны, обр. 121-5/16

Fig. 6. 1 — Bashkirina sp. — № 333/38-10, carapace in right lateral view, samp. 121-4/16; 2, 3 — Baschkirina minigrana Sobolev, 2019, carapaces: 2 — holotype № 333/39-36 in right lateral view, samp. 121-28/16; 3 — № 333/37-42, in dorsal view, samp. 121-1/16; 4 — 8 — Blessites feluyensis Tschigova, 1977, carapaces: 4 — № 333/37-44, in left lateral view, samp. 121-1/16; 5 — № 337/6-18, in left lateral view, samp. 121-1-10; 6 — № 337/6-20, in right lateral view, samp. 121-1-10; 7 — № 333/37-45, in dorsal view, samp. 121-1/16; 8 — № 337/6-21, in ventral view, samp. 121-1-10; 9, 10 — Cavellina ? sp., carapace, 9 — № 333/36-26, in ventral view, samp. 121-1/16; 10 — № 333/36-19, in right? lateral view, samp. 121-3/16; 11 , 12 — Cavellina subeichwaldi Buschmina, 1968 (sensu Fauna…, 1987), 11 — № 333/36-4, carapace in left lateral view, samp. 121-2/16; 12 — № 333/36-15, right valve in lateral view, samp. 121-5/16

донтовые зоны Polygnathus extralobatus — P. lenticularis) отложениях Омолонского массива — по [62; Pl. 50, fig. 7; Pl. 51, figs. 4, 7, 10].

Blessites feluyensis Tschigova, 1977 (рис. 6, фиг. 4—8, обр. 121-1/16, 121-1-10) (M. praesulcata — sandber-gi) описан из нижнетурнейских отложений Бельгии (Tn1b), малевско-упинских отложений восточных районов Русской платформы и Притиманья. На Южном Урале установлен в отложениях гумеров-ского горизонта. Схожие формы Evlanålla sp. встречаются в Южном Китае [44; Pl. 4, fig. 10].

Cavellina ? sp. (рис. 6, фиг. 9, 10, обр. 121-1/16, 121-3/16) распространен в интервале зон M. praesulca-

ta — sulcata верхнего фамена — нижнего турне. Левая створка охватывает правую.

Cavellina subeichwaldi Buschmina, 1968 [23] (рис. 6, фиг. 11, 12, обр. 121-2/16, 121-2/16) (M. praesulcata — sulcata). Отличается от голотипа из нижнекаменноугольных отложений Кузбасса [15; табл. X, фиг. 7] более пологим задним спинным склоном. Схожие формы распространены в нижней части гумеров-ского горизонта (слои с P. inornatus — зона sulcata) в Мугоджарах в разрезе Берчогур [23].

Chamishaella ? sp . (рис. 7, фиг. 1, 2, обр. 121-1/16) имеет распространение от зоны M. praesulcata до зоны sulcata в изученном нами разрезе.

Chamishaella grekoffi Tschigova, 1977 (рис. 7, фиг. 3, обр. 121-1-10) описан из отложений Франко-Бельгийского бассейна (зона Tn1b), а также распространен в малевско-упинских отложениях Притиманья и Верхнепечорской впадины в подзоне Shivaella microphtalma– Pseudoleperditia venulosa [24; табл. XXVi, фиг. 1—3].

Chamishaella lima Tschigova, 1977 (рис. 7, фиг. 4, 5, обр. 121-1-10) (U.? praesulcata — sulcata) известен из верхней части нюмылгского горизонта (чекмагушев-ские слои) в подзоне Shishaella okeni — Cryptophyllus socialis, соответствующей зоне hemisphaerica — latior interregnum или верхней части заволжского горизонта [24].

Coryellina alba Kotschetkova, 1987 [23] (рис. 7, фиг. 6—8, обр. 121-18А/16, 121-1-16) (M. praesulcata — sandbergi?) описан из стратотипа гумеровского горизонта Южного Урала [23; табл. iX, фиг. 1—4] в зоне Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaris (слои с P. inornat-us — зона sulcata).

Diorina ? sp. (рис. 7, фиг. 9, обр. 121-1/16) найден в верхнефаменско-нижнетурнейских отложениях на р. Ыджыд-Каменка в интервале зон M.-U. praesulca-ta — sulcata.

Famenella sp. (рис. 8, фиг. 1, 2, обр. 121-4/16) распространен в зоне praesulcata в изученном нами разрезе.

Ðèñ. 7. 1, 2 — Chamishaella ? sp., целые раковины со стороны правой створки, обр. 121-1/16: 1 — экз. № 333/37-30; 2 — экз. № 333/37-31; 3 — Chamishaella grekoffi Tschigova, 1977, целая раковина со стороны правой створки, экз. № 337/6-26, обр. 121-110; 4, 5 — Chamishaella lima Tschigova, 1977, целые раковины, обр. 121-1-10: 4 — экз. № 333/34-40, со стороны правой створки; 5 — экз. № 333/34-41, со стороны левой створки; 6 — 8 — Coryellina alba Kotschetkova, 1987, целые раковины: 6 — экз. № 333/3919, целая раковина со стороны левой створки, обр. 121-18А/16; 7 — экз. № 333/35-38, стереопара правой створки с внешней стороны, обр. 121-1-16; 8 — экз. № 333/39-18, целая раковина со стороны заднего края, обр. 121-18А/16; 9 — Diorina ? sp., экз. № 333/37-6, стереопара целой раковины со стороны правой створки, обр. 121-1/16

Fig. 7. 1, 2 — Chamishaella ? sp., carapaces in right lateral view, samp. 121-1/16: 1 — № 333/37-30; 2 — № 333/37-31; 3 — Chamishaella grekoffi Tschigova, 1977, carapace in right lateral view, № 337/6-26, samp. 121-1-10; 4, 5 — Chamishaella lima Tschigova, 1977, carapaces, samp. 121-1-10: 4 — № 333/34-40, in right lateral view; 5 — № 333/34-41, in left lateral view; 6 — 8 — Coryellina alba Kotschetkova, 1987: 6 — № 333/39-19, carapace in left lateral view, samp. 121-18А/16; 7 — № 333/35-38, stereo-pair right valve in lateral view, samp. 121-1-16; 8 — № 333/39-18, carapace posterior view, samp. 121-18А/16; 9 — Diorina ? sp., № 333/37-6, stereo-pair carapace in right lateral view, samp.121-1/16

Fellerites sp. (рис. 8, фиг. 3, 4, обр. 121-1/16, 121а-7/10) установлен в интервале зон M. praesulcata — sulcata верхнего фамена — нижнего турне. В целом род широкого стратиграфического распространения.

Glyptpleura cf. primitiva Green, 1963 (рис. 8, фиг. 5, 6, обр. 121-1-7, 121-13/16) (U.? praesulcata — sulcata) описан из турнейских отложений формации Banff Канады [46; Pl. 3, figs. 1—3]. Отличается от голотипа отсутствием вертикальных ребер на концах раковины и более сглаженными горизонтальными ребрами.

Glyptopleura ex gr. plicata (Jînes et Kirkby, 1867) (рис. 8, фиг. 7—10, обр. 121-1-10). Виды, входящие в состав группы, широко распространены географически и в основном встречаются в отложениях турнейского яруса. Наиболее близким к нашему таксону является

Glyptopleura sîkolskóaå Egorov, 1950 [10; табл. XVii, фиг. 12—31) из малевско-упинских отложений Русской платформы. В нашем материале недостает лишь самых ранних, личиночных форм, которые позволили бы установить видовую принадлежность. Другие морфологически близкие таксоны, как правило, не имеют изображений онтогенетических стадий, что затрудняет диагностику вида. В этой группе мы также рассматриваем Glyptopleura bulbosa Posnеr, 1979 из малев-ско-упинских отложений Московской синеклизы [17; табл. iV, фиг. 6], Glyptopleura parvacostata Geis, 1932 [38; Pl. 27, fig. 1] из салемских известняков (Mississippian) Северной Америки, Glyptopleura aff. plicata (Jоnes et Kirkby, 1867) из среднетурнейских (сrеnulаtа — isos-ticha) отложений Германии [37; Taf. 2, figs. 5—7] и

Ðèñ. 8. 1, 2 — Famenella sp., целая раковина со стороны правой створки, обр. 121-4/16: 1 — экз. № 333/36-34; 2 — экз. № 333/3633, личинка; 3, 4 — Fellerites sp., целые раковины: 3 — экз. № 333/37-26, со стороны правой? створки, обр. 121-1/16; 4 — экз. № 333/35-29, со стороны спинного края, обр. 121а-7/10; 5, 6 — Glyptpleura cf. primitiva Green, 1963, правые створки с внешней стороны: 5 — экз. № 333/34-19, личинка, фрагмент, обр. 121-1-7; 6 — экз. № 333/38-47, обр. 121-13/16; 7 — 10 — Glyptopleura ex gr. plicata (J. et K., 1867), целые раковины, обр. 121-1-10: 7 — экз. № 333/35-14, личинка со стороны левой створки; 8 — экз. № 333/35-18, личинка со стороны левой створки; 9 — экз. № 333/35-21, стереопара со стороны левой створки; 10 — экз. № 333/35-20, личинка со стороны спинного края

Fig. 8. 1, 2 — Famenella sp., carapace in right lateral view, samp. 121-4/16: 1 — № 333/36-34; 2 — № 333/36-33, juvenile; 3, 4 — Fellerites sp., carapaces: 3 — № 333/37-26, in right? lateral view, samp. 121-1/16; 4 — № 333/35-29, in dorsal view, samp. 121а-7/10; 5, 6 — Glyptpleura cf. primitiva Green, 1963, right valves in lateral view: 5 — № 333/34-19, juvenile, broken specimen, samp. 121-1-7; 6 — № 333/38-47, samp. 121-13/16; 7 — 10 — Glyptopleura ex gr. plicata (J. et K., 1867), carapaces, samp. 121-1-10: 7 — № 333/3514, juvenile in left lateral view; 8 — № 333/35-18, juvenile in left lateral view; 9 — № 333/35-21, stereo-pair in left lateral view; 10 — № 333/35-20, juvenile in dorsal view

Glyptopleura glyptopleuroides Green, 1963 [46; Pl. 4, figs. 2, 3, 5—11] из отложений формации Banff (нижнее ? турне) Канады. Схожая с последним видом форма известна из отложений Courceyan верхнего турне Англии как G. glyptopleuroides Green по [61; Pl. 3, fig. 7].

Healdianella ? sp. (рис. 9, фиг. 1, обр. 121-1/16) (M.-U.? praesulcata) имеет отдаленное сходство ñ H. darwinuloides Posner, 1951 [16], описанным из ви-зейских отложений Русской платформы, но отличается положением перегиба спинного края ближе

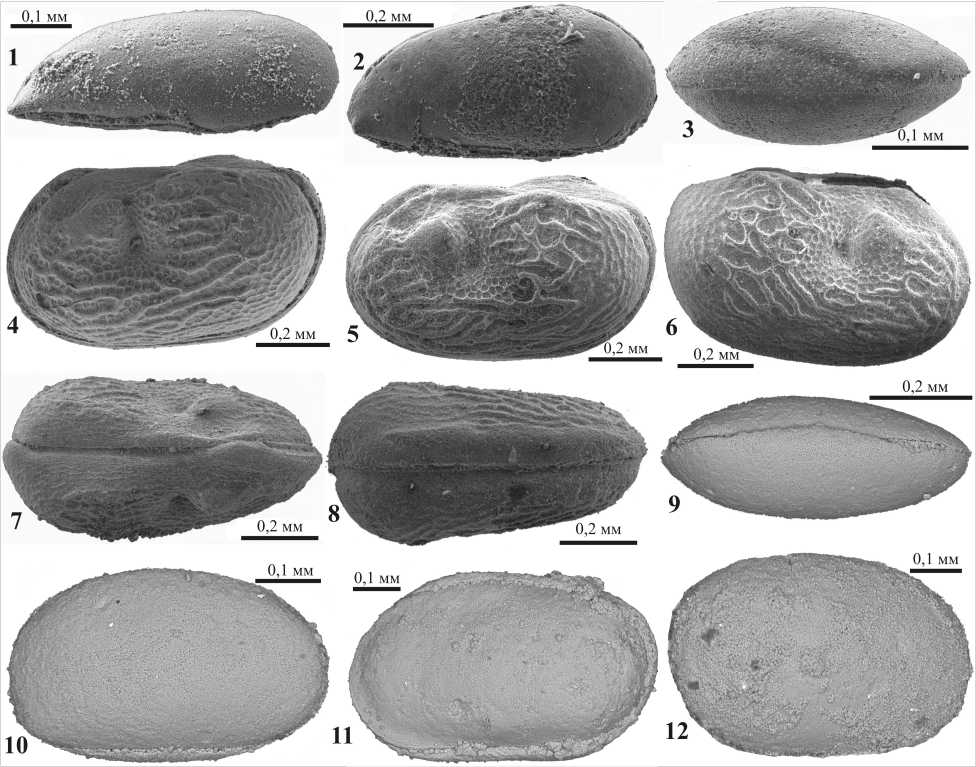

Ðèñ. 9. 1 — Healdianella ? sp. экз. № 333/36-27, целая раковина со стороны левой створки, обр. 121-1/16; 2—7 — Healdianella ex gr. alba Lethiers, 1981, целые раковины, обр. 121-1/16: 2 — экз. № 333/37-39, со стороны правой створки; 3 — экз. № 333/37-1, со стороны правой створки; 4 — экз. № 333/37-2, личинка со стороны правой створки; 5 — экз. № 333/37-4, личинка со стороны правой створки; 6 — экз. № 333/37-5, личинка со стороны брюшного края; 7 — экз. № 333/37-3, личинка со стороны спинного края; 8, 9 — Houhongfeiella microspinosa Olempska, 1999, обр. 121-13/16: 8 — экз. № 333/38-45, фрагмент правой створки с внешней стороны; 9 — экз. № 333/38-46, левая створка с внешней стороны; 10—16 — Knoxiella ? sp. А, целые раковины : 10 — экз. № 333/37-18, гетероморфа со стороны левой створки, обр. 121-1/16; 11 — экз. № 333/37-19, гетероморфа со стороны спинного края, обр. 1211/16; 12 — экз. № 333/37-12, текноморфа со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 13 — экз. № 333/38-1, текноморфа со стороны правой створки, обр. 121-4/16; 14 — экз. № 333/37-10, личинка со стороны правой створки, обр. 121-1/16; 15 — экз. № 333/3713, личинка со стороны заднего конца, обр. 121-1/16; 16 — экз. № 333/37-11, личинка со стороны брюшного края, обр. 121-1/16

Fig. 9. 1 — Healdianella ? sp. № 333/36-27, carapace in left lateral view, samp. 121-1/16; 2—7 — Healdianella ex gr. alba Lethiers, 1981, carapaces, samp. 121-1/16: 2 — № 333/37-39, in right lateral view; 3 — № 333/37-1, in right lateral view; 4 — № 333/37-2, juvenile in right lateral view; 5 — № 333/37-4, juvenile in right lateral view; 6 — № 333/37-5, juvenile in ventral view; 7 — № 333/37-3, juvenile in dorsal view; 8, 9 — Houhongfeiella microspinosa Olempska, 1999, samp. 121-13/16: 8 — № 333/38-45, broken specimen right valve in lateral view; 9 — № 333/38-46, left valve in lateral view; 10—16 — Knoxiella ? sp. А, carapaces : 10 — ¹ 333/37-18, heteromorphic in left lateral view, samp. 121-1/16; 11 — № 333/37-19, heteromorphic in dorsal view, samp. 121-1/16; 12 — № 333/37-12, tecnomorphic in dorsal view, samp. 1211/16; 13 — № 333/38-1, tecnomorphic in right lateral view, samp. 121-4/16; 14 — № 333/37-10, juvenile in right lateral view, samp. 121-1/16; 15 — № 333/37-13, juvenile in posterior view in posterior view, samp. 121-1/16; 16 — № 333/37-11, juvenile in ventral view, samp. 121-1/16 14

к переднему концу раковины и обратным охватом створок.

Healdianella ex gr. alba Lethiers, 1981 [52] (рис. 9, фиг. 2—7, обр. 121-1/16) (M. praesulcata — crenulata). Наблюдается широкая онтогенетическая изменчивость очертаний раковин этого таксона. Некоторые представители очень похожи на H. lumbiformis Lethiers et Feist, 1991 [54]. Представители этой группы распространены во Франко-Бельгийском бассейне выше HBS в интервале зон M. praesulcata — sulcata [39, 41, 54].

Houhongfeiella microspinosa Olempska, 1999 (рис. 9, фиг. 8, 9, обр. 121-13/16) (praesulcata — crenulata) описан из верхнетурнейских отложений Китая в интервале нижней подзоны зоны crenulata [58].

Knoxiella ? sp. À (рис. 9, фиг. 10—16, обр. 121-1/16, 121-4/16). По очертанию имеет сходство с Knoxiella sp. по [54; Pl. i, fig. 11, Cu i] из нижнетурнейских (зона cooperi) отложений Франции. Отличием является более укороченная створка с хорошо выраженными лопастями L1, L2 и бороздой S2.

Knoxiella sp . B (рис. 10, фиг. 1—3, обр. 1211/16, 121-1-10) имеет сходство с Knoxiella complanata (Kummerov, 1939), однако отличается менее сглаженным передним кардинальным углом.

Knoxiella complanata (Kummerov, 1939) (рис. 10, фиг. 4—7, обр. 121-19А/16, 121-33/16) (M. praesul-cata — crenulata) распространен в зоне Ps. venulo-sa — Cor. alba — Cr. primaris (слои с P. inornatus — зона sulcata) в разрезах Сиказа, Зиган (Южный Урал) и Берчогур (Мугоджары).

Kummerowia aff. serpuchovensis Sam. et Smirn., 1960 (рис. 10, фиг. 8, 9, обр. 121-17/16, 121-18А/16) описан из упинских отложений Московской синеклизы [19; табл. iii, рис. 9, 10]. Схожие таксоны встречаются в нижнетурнейских отложениях Франко-Бельгийского бассейна совместно с Pustulobairdia ex gr. confragosa [41; Pl. 1, fig. 16].

Libumella? sp. (рис. 10, фиг. 10, обр. 121-16/16) встречена в интервале зоны U.? praesulcata и отличается отсутствием краевого ребра и слабо выраженной бороздой S2.

Monoceratina sp. [57] (рис. 10, фиг. 11, 12, обр. 1211/16, 121-6/16) (M.? — U. praesulcata) по характеру ребристости схожа с M . sp. [57; Fig. 9, D-E] из отложений верхнего фамена Польши (конодонтовая зона Protognathodus kockeli, остракодовая зона hemisphaeri-ca — latior interregnum).

Monoceratina sp. A . (рис. 11, фиг. 1—3, обр. 1211/16) распространена в интервале подзоны M. ? prae-sulcata верхнего фамена.

Phlyctiscapha ? pusilla Gurevitsñh, 1972 (рис. 11, фиг. 4—7, обр. 121-1/16, 121-4/16, 121-11/16, 121-19А/16) (M. praesulcata — crenulata) известен из отложений нижней части торчинской свиты Волыно-Подольской области. Похожий по очертанию и размерам вид Phlyctiscapha minuta Tschigova, 1977 описан В. А. Чижовой из нижней части турнейского яруса Донбасса [24; табл. XXiV, фиг. 8—10].

Praepilatina adamczaki Olempska, 1979 (рис. 11, фиг. 8,9, обр. 121-1/16, 121-1-8) (U. marginifera — sand-bergi) широко распространен в фаменско-нижнетур-нейских отложениях Европы [39, 56, 57].

Pseudoleperditia venulosa (Kummerov, 1939) (= Ps. tuberculifera [27]) (рис. 11, фиг. 10—13, обр. 121-1/16,

121-1-10, 121-2-5) (M. praesulcata — L. crenulata) встречается в турнейском ярусе Северной Америки, Европы, Казахстана, Сибири, Китая и Австралии [24, 44]. Интервал распространения вида во ФранкоБельгийском бассейне (зона Tn1b) [30], в Польше — sandbergi — L. crenulata [55]. На Южном Урале, в разрезах Сиказа, Зиган и Берчогур в Мугоджарах этот вид характерен для остракодовой зоны Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaris (слои с P. inornatus — зона sulcata), а также вышележащих отложений малевского горизонта. Возможно, наиболее раннее появление этого таксона ( Pseudoleperditia aff. tuberculifera Schneider) установлено Н. М. Кочетковой в разрезе Сиказа в верхней части лытвинского горизонта в слое 6 [12]. В Австралии данный таксон известен из нижней части формации Burt Range в интервале остракодовых зон Welleriella atypha — нижняя часть Coryellina robertsi (= sulcata — crenulata) [50].

Pustulobairdia ex gr. confragosa (Sam. et Sm., 1960) (рис. 12, фиг. 1—3, обр. 121-1-10) ( M. praesulcata — crenulata?) описан из турнейских отложений Русской платформы, [18, 19], верхнетурнейских отложений Восточной Сибири в верхей части бастахской свиты [5] и нижнетурнейских отложений Южного Урала в интервале зоны sulcata.

Rectobairdia eleganta Sobolev, 2019 ( рис. 12, фиг. 4, 5, обр. 121-1/16) описан из верхнефаменско-турней-ских отложений на р. Ыджыд-Каменка в интервале зон M. praesulcata — crenulata.

Richterina (Richterina) latior Rabien, 1960 (рис. 12, фиг. 6, обр. 121-1-8) известен из нижнетурнейских отложений (зона Gatendorfia) Рейнских сланцевых гор [60; Taf. i, figs. 1—4; Taf. 2, figs. 6—7], Европы и Китая, где является зональным [24]. Отмечается единственная находка этого вида в верхнефаменских отложениях, ниже Хангенбергских кварцевых песчаников Тюрингии [48].

Shishaella alekseevae Tschigova, 1977 (рис. 12, фиг. 7—9, обр. 121-2/16, 121-6/16, 121-1-8) (M. praesulcata — sandbergi) описан из малевско-упинских слоев Русской платформы и отложений Франко-Бельгийского бассейна в интервале зоны Tn1b [24; табл. XXX, фиг. 2—4]. Во Франко-Бельгийском бассейне в разрезе Chanxhe этот вид Shishaella aff. ðîrråñtà (Zanina, 1956) по [30] появляется совместно с Ps. venulosa . На Южном Урале вид распространен в гумеровском горизонте (зона Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaris или слои с конодонтами P. inornatus — зона sulcata) и вышележащих отложениях малевского горизонта.

Spinaella casieri Sobolev, 2019 (рис. 13, фиг. 1—3, обр. 121-1/16, 121-28/16) (U. expansa — crenulata) встречен в отложениях Франко-Бельгийского бассейна в интервале зон U. expansa — sandbergi как Acratia sp. A. aff. rostrata Zanina [42], севера Урала и Приуралья в разрезе на рр. Каменка и Вангыр (зона crenulata), а также в нижнетурнейских отложениях Башкирии (коллекция В. А. Чижовой, Москва, ПИН, кол. № 5287, скв. Бугровка 12 и Трюшево 2).

Spinoalacia ? sp. (рис. 13, фиг. 4, обр. 121-1/16) распространен в интервале зоны M. praesulcata верхнего фамена в отложениях на р. Ыджыд-Каменка. Встречена единственная створка битоцитериды (Bythocytheridae) с четким заднецентральным шипом и глазным бугорком в переднеспинной части раковины.

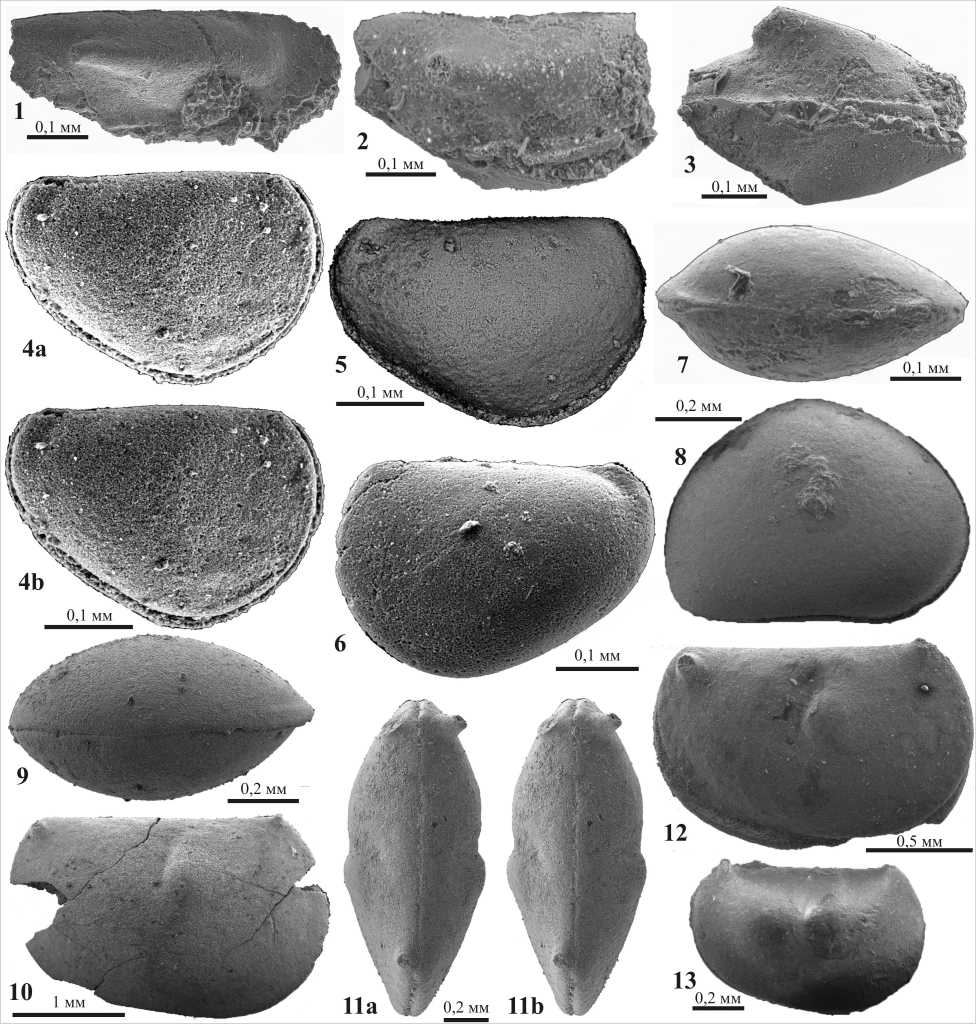

Ðèñ. 10. 1—3 . Knoxiella sp. B, целые раковины: 1 — экз. № 333/37-52, со стороны правой створки, обр. 121-1/16; 2 — экз. № 333/35-1, со стороны левой створки, обр. 121-1-10; 3 — экз. № 333/35-3, личинка со стороны левой створки, обр. 121-1-10; 4—7 — Knoxiella complanata (Kummerov, 1939), целые раковины: 4 — экз. № 333/39-30, со стороны правой створки, обр. 121-19А/16; 5 — экз. № 333/39-24, со стороны левой створки, обр. 121-19А/16; 6 — экз. № 333/39-45, со стороны левой створки, обр. 121-33/16; 7 — экз. № 335/7-1, со стороны спинного края, обр. 122-1-10; 8, 9 — Kummerowia aff. serpuchovensis Sam et Smirn., 1960, 8 — экз. № 333/39-9, левая створка с внешней стороны, обр. 121-17/16; 9 — экз. № 333/39-17, правая створка с внешней стороны, обр. 121-18А/16; 9, b — увеличенный фрагмент с ситовидными порами; 10 . Libumella? sp ., экз. № 333/39-1, стереопара целой раковины со стороны правой ? створки, обр. 121-16/16; 11, 12 — Monoceratina sp. (sensu Olempska, 1997), целые раковины: 11 — экз. № 333/38-26, стереопара со стороны правой створки, обр. 121-6/16; 12 — экз. № 333/36-39, со стороны брюшного края, обр. 121-1/16

Fig. 10. 1—3 . Knoxiella sp. B, carapaces: 1 — № 333/37-52, in right lateral view, samp. 121-1/16; 2 — № 333/35-1, in left lateral view, samp. 121-1-10; 3 — № 333/35-3, juvenile in left lateral view, samp. 121-1-10; 4—7 — Knoxiella complanata (Kummerov, 1939), carapaces: 4 — № 333/39-30, in right lateral view, samp. 121-19А/16; 5 — № 333/39-24, in left lateral view, samp. 121-19А/16; 6 — № 333/39-45, in left lateral view, samp. 121-33/16; 7 — № 335/7-1, in dorsal view, samp. 122-1-10; 8—9 — Kummerowia aff. serpuchovensis Sam et Smirn., 1960, 8 — № 333/39-9, left valve in lateral view, samp. 121-17/16; 9 — № 333/39-17, right valve in lateral view, samp. 121-18А/16; 9, b — details of pores; 10 . Libumella? sp ., № 333/39-1, stereo-pair carapace in right? lateral view, samp. 121-16/16; 11, 12 — Monoceratina sp. (sensu Olempska, 1997), carapaces: 11 — № 333/38-26, stereo-pair in right lateral view, samp. 121-6/16; 12 — № 333/36-39, in ventral view, samp. 121-1/16

Ðèñ. 11. 1—3 — Monoceratina sp. A., целые раковины, обр. 121-1/16: 1 — экз. № 333/37-43, со стороны правой створки; 2 — экз. № 333/37-56, со стороны правой створки; 3 — экз. № 333/37-573, со стороны брюшного края; 4 — 7 — Phlyctiscapha ? pusilla Gurevitsсh, 1972 , целые раковины: 4 — экз. № 333/39-6, стереопара со стороны правой створки, обр. 121-11/16; 5 — экз. № 333/36-36, со стороны правой створки, обр. 121-4/16; 6 — экз. № 333/39-27, со стороны левой створки, обр. 121-19А/16; 7 — экз. № 333/37-27, со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 8, 9 — Praepilatina adamczaki Olempska, 1979, целые раковины: 8 — экз. № 333/34-23, со стороны правой створки, обр. 121-1-8; 9 — экз. № 333/37-28, со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 10—13 — Pseudoleperditia venulosa (Kummerov, 1939): 10 — экз. № 333/37-51, правая створка с внешней стороны, обр. 121-1/16; 11 — экз. № 333/34-28, стереопара целой раковины со стороны спинного края, обр. 121-1/16; 12 — экз. № 337/6-25, целая раковина со стороны правой створки, обр. 121-1-10; 13 — экз. № 333/35-46, личинка со стороны правой створки, обр. 121-2-5

Fig. 11. 1—3 — Monoceratina sp. A., carapaces, samp. 121-1/16: 1 — № 333/37-43, in right lateral view; 2 — № 333/37-56, in right lateral view; 3 — № 333/37-573, in ventral view; 4 — 7 — Phlyctiscapha ? pusilla Gurevitsсh, 1972 , carapaces: 4 — № 333/39-6, stereopair in right lateral view, samp. 121-11/16; 5 — № 333/36-36, in right lateral view, samp. 121-4/16; 6 — № 333/39-27, in left lateral view, samp. 121-19А/16; 7 — № 333/37-27, in dorsal view, samp. 121-1/16; 8, 9 — Praepilatina adamczaki Olempska, 1979, carapaces: 8 — № 333/34-23, in right lateral view, samp. 121-1-8; 9 — № 333/37-28, in dorsal view, samp. 121-1/16; 10—13 — Pseudoleperditia venulosa (Kummerov, 1939): 10 — № 333/37-51, right valve in lateral view, samp. 121-1/16; 11 — № 333/34-28, stereo-pair carapace in dorsal view, samp. 121-1/16; 12 — № 337/6-25, carapace in right lateral view, samp. 121-1-10; 13 — № 333/35-46, juvenile in right lateral view, samp. 121-2-5

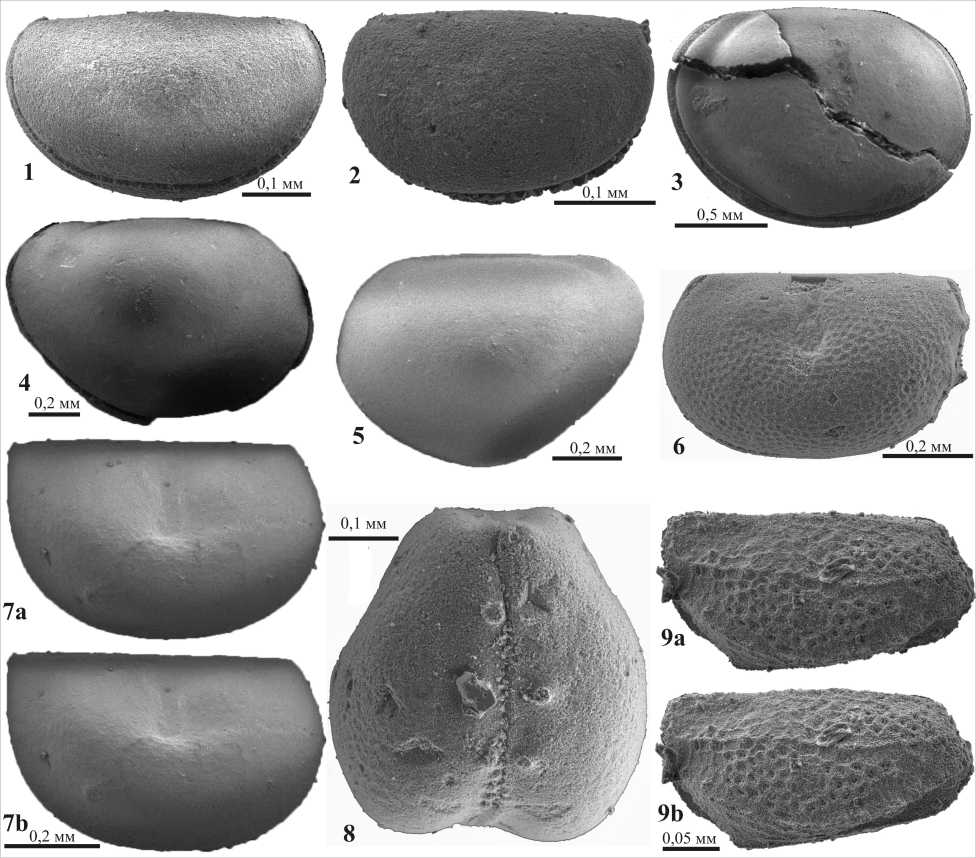

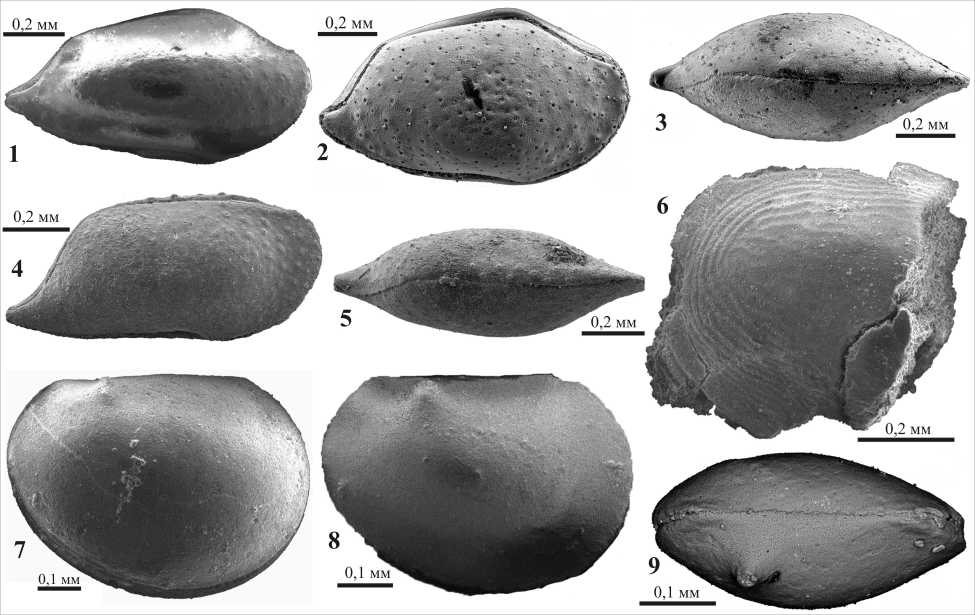

Ðèñ. 12. 1—3 — Pustulobairdia ex gr. confragosa (Sam. & Sm., 1960), целые раковины, обр. 121-1-10: 1 — экз. №335/7-10, со стороны правой створки; 2 — экз. № 335/7-11, со стороны правой створки; 3 — экз. № 335/7-12, со стороны спинного края; 4, 5 — Rectobairdia eleganta Sobolev, 2019, целые раковины, обр. 121-1/16: 4 — голотип № 333/37-47, со стороны правой створки; 5 — экз. № 333/37-46, со стороны спинного края; 6 — Richterina (Richterina) latior Rabien, 1960, экз. № 333/50-58, фрагмент правой? створки с внешней стороны, обр. 121-1-8; 7—9 — Shishaella alekseevae Tschigova, 1977, целые раковины: 7 — экз. № 333/38-25, со стороны правой створки, обр. 121-6/16; 8 — экз. № 333/34-35, со стороны правой створки, обр. 121-1-8; 9 — экз. № 333/366, со стороны спинного края, обр. 121-2/16

Fig. 12. 1—3 — Pustulobairdia ex gr. confragosa (Sam. & Sm., 1960), carapaces, samp. 121-1-10: 1 — №335/7-10, in right lateral view; 2 — № 335/7-11, in right lateral view; 3 — № 335/7-12, in dorsal view; 4, 5 — Rectobairdia eleganta Sobolev, 2019, carapaces, samp. 121-1/16: 4 — holotype № 333/37-47, in right lateral view; 5 — № 333/37-46, in dorsal view; 6 . Richterina (Richterina) latior Rabien, 1960, № 333/5058, broken specimen right? valve in lateral view, samp. 121-1-8; 7—9 — Shishaella alekseevae Tschigova, 1977, carapaces: 7 — № 333/38-25, in right lateral view, samp. 121-6/16; 8 — № 333/34-35, in right lateral view, samp. 121-1-8; 9 — № 333/36-6, in dorsal view, samp. 121-2/16

Sulcella ? sp. (рис. 13, фиг. 5, 6, обр. 121-4/16, 121-11/16) распространен в интервале подзон M. — U. praesulcata в верхнефаменских отложениях на р. Ыджыд-Каменка.

Tricornina robusticerata Blumenstengel, 1969 (рис. 13, фиг. 7, 8, обр. 121-17/16, 121-28/16) описан из среднедевонских отложений Германии [35, 36, 47; T. (T.) n. sp., aff. T. navicula Abb. 19, figs. 2—4, 7—8]. Схожие формы T. aff. robusticerata встречены в среднетурней-ских отложениях Омолонского массива [62; Pl. 47, figs. 12, 13], Южного Китая [44; Pl. 3, fig. 6] и Германии [37; T. 1, figs. 1, 2].

Обсуждение

Обзор таксонов остракод в разрезе на р. Ыджыд-Каменка показал, что подавляющее большинство верхнефаменско-нижнетурнейских видов широко распространено в пределах палеошельфа Лавруссии. Наиболее близкими по таксономическому составу являются разрезы Западной Европы, Урала и ВосточноЕвропейской платформы (38, 26 и 24 % общих так- 18

сонов соответственно). В этом стратиграфическом интервале отчетливо фиксируется Хангенбергское трансгрессивно-регрессивное событие. В частности, с трансгрессивной частью этого события различные исследователи сопоставляют отложения гу-меровского горизонта [45 и др.], который выделяется в объеме остракодовой зоны Pseudoleperditia venu-losa — Coryellina alba — Cribroconcha primaris [13, 59]. Поскольку основу комплекса нашего разреза составляют виды этой остракодовой зоны, то рассмотрим положение разрезов стратотипической области Южного Урала и разреза р. Ыджыд-Каменка относительно трансгрессивно-регрессивной последовательности (рис. 14). Из этой схемы сопоставления, основанной на корреляции конодонтовых зон, видно, что изученный нами разрез охватывает регрессивнотрансгрессивный интервал [9], расположенный выше Хангенбергской трансгрессии (соответствующей в западно-европейской шкале хангенбергским сланцам = HBS), часть которого соответствует перерыву в стратиграфической последовательности разрезов Зиган и Сиказа. Вероятно, этот стратиграфический перерыв

Ðèñ. 13. 1—3 — Spinaella casieri Sobolev, 2019, целые раковины: 1 — голотип № 333/36-30, со стороны правой створки, обр. 121-28/16; 2 — экз. № 333/36-21, со стороны правой створки, обр. 121-1/16; 3 — экз. № 333/37-22, со стороны заднего края, обр. 121-1/16; 4 — Spinoalacia ? sp., экз. № 333/36-3, стереопара целой раковины со стороны правой створки, обр. 121-1/16; 5, 6 — Sulcella ? sp.: 5 — экз. № 333/38-3, левая створка с внешней стороны, обр. 121-4/16; 6 — экз. № 333/38-44, целая раковина со стороны левой створки, обр. 121-11/16; 7, 8 — Tricornina robusticerata Blumenstengel, 1969, целые раковины: 7 — экз. № 333/36-1, со стороны левой створки, обр. 121-28/16; 8 — экз. № 333/39-14, со стороны брюшного края, обр. 121-17/16

Fig. 13. 1—3 — Spinaella casieri Sobolev, 2019, carapaces: 1 — holotype № 333/36-30, in right lateral view, samp. 121-28/16; 2 — № 333/36-21, in right lateral view, samp. 121-1/16; 3 — № 333/37-22, posterior view, samp. 121-1/16; 4 — Spinoalacia ? sp., № 333/36-3, stereo-pair carapace in right lateral view, samp. 121-1/16; 5, 6 — Sulcella ? sp.: 5 — № 333/38-3, left valve in lateral view, samp. 121-4/16; 6 — № 333/38-44, carapace in left lateral view, samp. 121-11/16; 7, 8 — Tricornina robusticerata Blumenstengel, 1969, carapaces: 7 — № 333/36-1, in left lateral view, samp. 121-28/16; 8 — № 333/39-14, in ventral view, samp. 121-17/16

на Зигане и Сиказе отвечает регрессивной фазе (соответствующей Хангенбергским песчаникам HSS).

Комплекс остракод зоны Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaris, встречающийся в разрезе на р. Ыджыд-Каменка и появляющийся в разрезах Южного Урала с основания этой зоны, представлен следующими таксонами: Pseudoleperditia venulosa (Kummerov), Coryellina alba Kotschetkova, Bairdia zaninae Posner, Blessites feluyensis Tschigova, Shishaella alekseevae Tschigova, Knoxiella complanata (Kummerov), Cavellina subeichwaldi Buschmina. Помимо вышеперечисленных видов в изученном разрезе присутствуют таксоны, которые появляются после Хангенбергской трансгрессии. К ним относятся: Acratia subordinaria Buschmina, Healdianella ex gr. alba Lethiers, Phlyctiscapha ? pusil-la Gurevitsсh, Pustulobairdia ex gr. confragosa (S. et Sm.),

Acanthoscapha pechorica Sobolev, Acratina romboiformis Sobolev, Rectobairdia eleganta Sobolev, Monoceratina sp. и др.. Возможно, их появление на этом уровне связано с фациальными изменениями, но не исключено, что они могут быть характерны только для верхней части этой зоны. Кроме того, в нашем комплексе отсутствует южноуральский и мугоджарский зональный вид Cribroconcha primaris Kotschet. Переход к вышележащим отложениям малевского горизонта по фауне остракод постепенный. В регрессивной фазе (образцы 121-13 — 121-17/16) появляются первые Glyptopleura cf. primitiva Green, Glyptopleura ex gr. plicata (J. et K.), Chamishaella lima Tschigova, Kummerowia aff. serpuchovensis S. et Sm., а с началом трансгрессии (образцы 121-1-8/90 — 121-33/16) — Richterina (Richterina) latior Rabien, Chamishaella grekoffi Tschigova и Àmiñus aff. 19

иимэяобэ^Хл

иокэ ы dioo

B^ojns

BpomssBJd n - w

Bpojns B^BOjnsdBJd’n-'W snBuind BqouooojquQ ' — BqpBuqpXjoQ ' — BseqnusA Binpjdddppngsj

ИИМЭНИЯХ1ЧЕ

|

о |

45 |

Brains |

|

Hdono |

c^ |

|

- виэлрв

- BSOmuaA sc

— виэлри JO) - ES0piU9A "SJ

sisuaimo)[ SdMJdibpnoa -SISU9BA)A| -y

Ðèñ. 14. Схема сопоставления разрезов гумеровского горизонта в стратотипической области и разреза р. Ыджыд-Каменка: 1 — вакcтоуны-пакстоуны, 2 — Hangenberg Sandstone (максимум регрессии), 3 — Hangenberg Black Shale (максимум трансгрессии), 4 — размыв. Кривая изменения относительного уровня моря по [9]. Литологическая колонка построена

Fig. 14. Scheme of comparison of stratotype sections of the Gumerovian Horizon and the Yjid-Kamenka River section. 1 — wackestone and packstone, 2 — Regression maximum (Hangenberg Sandstone), 3 — Transgression maximum (Hangenberg Black Shale), 4 — hiatus. The lithological log is composed by D. A. Gruzdev

primaris Tschigova. Кроме того, значительная часть таксонов зоны Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaries переходит в малевско-упинские отложения. Поэтому провести четкую границу между «гумеровским» комплексом зоны Ps. venulosa — Cor. alba — Cr. primaris и «ма-левско-упинским» комплексом зоны Pseudoleperditia venulosa — Coryellina advena — Richterina latior крайне сложно. По своему составу последняя соответствует остракодовой подзоне Shivaella microphtal-ma — Pseudoleperditia venulosa [24]. Основание остра-кодовой зоны Richterina latior мы проводим по появлению в разрезе вида-индекса Richterina (Richterina) latior Rabien. Эта зона сопоставляется с южноуральской зоной Pseudoleperditia venulosa — Coryellina adve-na — Richterina latior.

Выводы

Несмотря на решение рабочей группы проводить границу вблизи уровня первого появления конодонтов Protognathodus kockeli , совпадающего с началом послеледниковой трансгрессии, нами показано, что проведение границы по остракодам в разрезе Ыджыд-Каменки на этом уровне не представляется возможным ввиду незначительного и постепенного изменения комплекса. Аналогично обстоят дела и для уровня появления Siphonodella sulcata . Между тем граница в основании зоны Pseudoleperditia venu-losa — Coryellina alba — Cribroconcha primaris распознаваема и может быть использована для корреляции разрезов в пределах палеошельфа Лавруссии, хотя непосредственно в нашем разрезе этого уровня нет. Кроме того, основание этой остракодовой зоны совпадает с основанием миоспоровой зоны LE2 и отвечает начальной фазе трансгрессии, максимум которой приходится на Хангенбергское событие HBS (Hangenberg Black Shale).

Кроме того, единичные находки какой-либо другой фауны в условиях быстро меняющихся обстановок мелководного шельфа также будут весьма субъективны. Поэтому целесообразнее было бы увязать проведение границы систем с глобальным (эвстатиче-ским) событием и уже тогда её биостратиграфически обосновывать. Вблизи ныне действующей границы расположено только одно широко прослеживаемое во всем мире событие — это Хангенбергская транссгрес-сия и следы её проявления (HBS).

Динамика таксономического разнообразия комплексов остракод в мелководных фациях резко возрастает в регрессивные фазы. Перед Хангенбергским трансгрессивным событием (на Южном Урале и Мугоджарах) появляются таксоны, составляющие основу комплекса гумеровского горизонта и зоны Pseudoleperditia venulosa — Coryellina alba — Cribroconcha primaris. Они благополучно пережили Хангенбергскую трансгрессию, и на последующем регрессивном этапе (в разрезе на р. Ыджыд-Каменка) комплекс значительно обновился (до 20 %). Однако при переходе от гумеровского к малевскому горизонтам (с началом раннетурнейской трансгрессии) отмечается незначительное и постепенное изменение комплекса остракод. Таким образом, можно утверждать, что с основания остракодовой зоны Pseudoleperditia venulosa — Coryellina alba — Cribroconcha primaris и до раннего турне (включая конодонтовую зону sulcata) основные изменения в комплексе были связаны с появлением новых таксонов, в то время как эпизоды массового вымирания не фиксируются.

Список литературы Остракоды пограничных отложений девона и карбона из опорного разреза на р. Ыджыд-Каменка (Печорская гряда)

- Артюшкова О. В, Маслов В. А., Пазухин В. Н., Кулагина Е. И., Тагариева Р. Ч., Мизенс Л. И., Мизенс А. Г. Типовые разрезы девона и нижнего карбона на западном склоне Южного Урала // Путеводитель полевой экскурсии Международной конференции "Биостратиграфия, палеогеография и события в девоне и раннем карбоне" (SDS/IGCP 596 объединенная полевая сессия, 20 июля - 10 августа, 2011). Уфа, 2011. 92 с.

- Богуш О. И., Бушмина Л. С, Домникова Е. И. О пограничных слоях девона и карбона Ельцовского синклинория в связи с изучением микрофауны // Общие вопросы изучения микрофауны Сибири, Дальнего Востока и других районов. М.: Наука, 1970. С. 49-59.

- Бушмина Л. С. Раннекаменноугольные остракоды Кузнецкого бассейна. М.: Наука, 1968. 128 с.

- Бушмина Л. С. Остракоды из пограничных слоев девона и карбона Ельцовского синклинория (юг Западной Сибири) // Общие вопросы изучения микрофауны Сибири, Дальнего Востока и других районов. М.: Наука, 1970. С. 60-76.

- Бушмина Л. С. Каменноугольные остракоды низовьев р. Лены. М.: Наука, 1970. 80 с.