Остров Сахалин и один из его исследователей Зимина Татьяна Алексеевна

Автор: Добруцкая Е.Г., Мусаев Ф.Б., Тареева М.М.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Овощная география

Статья в выпуске: 1 (14), 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14024937

IDR: 14024937 | УДК: 061.75

Текст статьи Остров Сахалин и один из его исследователей Зимина Татьяна Алексеевна

Сахалинская область относится к категории регионов России, сочетающих выдающийся ресурсно-сырьевой потенциал с экстремальными условиями его освоения. Это регион, где приходится прилагать большие усилия для развития его земледелия. Однако сельское хозяйство – важная и значимая отрасль островной экономики. У истоков изучения растениеводства Сахалина стояла известный ученый в области биологии и агроэкологии овощных растений, доктор сельскохозяйственных наук Зимина Татьяна Алексеевна, со дня рождения которой 26 ноября 2011 года отмечалось 90 лет. Двадцатилетние работы на острове Сахалин стали для Зиминой Т.А. «делом жизни». Ученые ВНИИССОК хранят память о ней, как о талантливом ученом, учителе и Гражданине с большой буквы.

Сахалинская область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. В её состав входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские острова. Омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого океана. Сахалинская область относится к категории регионов России, сочетающих выдающийся ресурсно-сырьевой потенциал с экстремальными условиями его освоения. Это регион, где приходится прилагать большие усилия для развития его земледелия. Однако сельское хозяйство – важная и значимая отрасль островной экономики. В настоящее время область полностью себя обеспечивает продукцией овощеводства, а также имеет хорошие перспективы для увеличения производства мяса, молока и яиц. Так по данным Минсельхоза Сахалинской области в 2011 году производство сельскохозяйственной продук- ции составило 8,4 млрд. рублей (104,6% к уровню 2010 года). В 2011 году валовой сбор картофеля (в хозяйствах всех категорий) составил 96,5 тыс. т (106,4% к соответствующему периоду прошлого года) при урожайности 146 ц/га (105% к 2010 году). Кроме того, овощей в хозяйствах всех категорий собрано 36,6 тыс.т (108,6% к 2010 году) при урожайности 196 ц/га (104,1% к 2010 году). Производство скота и птицы в живом весе составило 4,2 т или 104,4% к уровню 2010 года, яиц 110,1 млн. шт. или 101,5%. Сельское хозяйство играет важную роль в повышении качества жизни сахалинцев, в решении вопросов обеспечения продовольственной безопасности островного региона.

У истоков развития отрасли растениеводства на Сахалине стояла Зимина Татьяна Алексеевна – тогда молодой кандидат наук, выпускница Тимирязевской академии, впоследствии известный ученый в области биологии и агро- экологии овощных растений, доктор сельскохозяйственных наук. Двадцатилетние работы на острове (1948-1968 годы), несомненно, стали делом всей ее жизни. 23 июня 1946 года распоряжением Совмина СССР была организована Сахалинская научно-исследовательская база Академии наук, впоследствии выросшая в академический научно-исследовательский институт – Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт (СахКНИИ). Одним из основных направлений работы было биологическое, в том числе разработка агротехники выращивания сельскохозяйственных культур. С благословения своего учителя В.И. Эдельштейна Т.А. Зимина направилась на остров как специалист-овощевод для изучения биологии овощных культур, для обеспечения населения овощной продукцией. Она стала ведущим специалистом в этой области, заведуя лабораторией ботаники и почвоведения (впоследствии

переименованной в лаб. биогеохимии и растительных ресурсов) (Крышняя, 2011).

На Сахалине Татьяне Алексеевне повезло с научным окружением. Там сформировалась очень продуктивная научная среда: были собраны ученые со всей страны, специалисты разных направлений. Послевоенная разруха, отсутствие налаженного быта, суровый климат не сломили волю исследователей.

Теоретической предпосылкой исследова- кладных задач семеноводства. На опытных участках СахКНИИ можно было увидеть более 77 видов культурных растений, в том числе 40 видов овощных культур, интродуцированных из 29 стран различных континентов. Через опытные делянки прошли тысячи сахалинцев – специалисты, руководители с.-х. предприятий, школьники, студенты. В те годы экспериментальное поле показывало потенциальные возможности острова и выполняло роль ботанического сада. Т.А. Зимина стала настолько широко известна овощеводам страны, что письма ей писали по простому адресу: о. Сахалин, Зиминой… Двадцать лет, прожитых на острове, Т.А. Зимина называла самым счастливым периодом радостного творчества... Среди многих вопросов, изученных на Сахалине – адаптация морфологических признаков наземных органов, гетерогенность сортовых популяций, анатомоцитологические структуры листьев и других органов, особенности водного режима и фотосинтетической деятельности, изменение обмена веществ, химического состава.

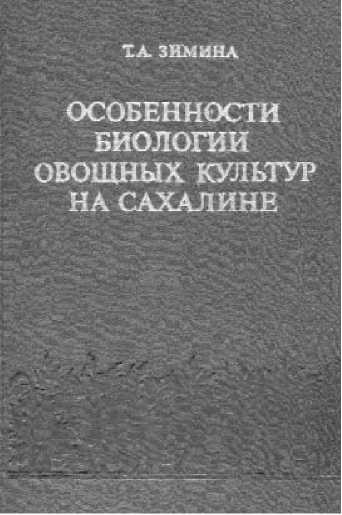

Правительственная задача исследователями была успешно выполнена. По итогам исследований, проведенных в 1948-1968 годах, Т.А. Зиминой была защищена докторская диссертация и изданы две монографии: «Овощеводство на Сахалине» и «Особенности биологии овощных культур на Сахалине». Научная общественность высоко оценила значение этих трудов, а с учетом условий проведения исследований, их приравняли к подвигу. При этом полученные данные не имеют срока давности – они могут быть использованы и в современных условиях...

Академик Б.А. Рубин, заведующий кафедрой физиологии и биохимии растений МГУ, тогда писал: «Глубокоуважаемая Татьяна Алексеевна! Вашу книгу внимательно просмотрел, большой, весьма важный, я бы сказал уникальный труд и по объектам и по географическим условиям их выращивания. Книга действительно не имеет себе равных».

26 ноября 2011 года отмечалась юбилейная дата – 90 лет со дня рождения Зиминой Татьяны Алексеевны. Ученые ВНИИССОК хранят память о ней, как о талантливом ученом, учителе и Гражданине с большой буквы.

Вся биография Зиминой Т.А. тесно переплетена с историей становления Советского государства, развитием отечественной биологической и сельскохозяйственной науки. Жизненный путь Татьяны Алексеевны может являться примером беззаветного служения науке, преданности своему народу. Оставив свое село, совсем еще девочкой, в возрасте 14 лет она по-

Теплица с вегетационным домиком, фотопери одическими камерами на опытном поле

ний, проводимых в течение 20 лет на острове Сахалин, была общепринятая установка основоположника научного овощеводства и экологии овощных растений В.И. Эдельштейна о том, что на основе знаний реакции растений на конкретные условия внешней среды, которое находит свое выражение в ритмике роста и развития, в облике растений, во внутренних анатомических и физиолого-биохимических процессах, можно подойти к управлению процессами жизнедеятельности растений. На многие вопросы исследователями были получены ответы, в том числе было определено, в каком направлении можно использовать остров как естественную лабораторию для решения теоретических вопросов по биологии овощных растений и при-

1963-1964 годы. Т.А. Зимина среди коллег (слева направо): Л.В. Федорова, Т.А. Зимина, С.В. Насонова (Крышняя), С.И. Черняк, И.В. Пленкина, Р.И. Ромоданова

ступила в Мологский сельскохозяйственный техникум, который закончила с отличием. В Тимирязевскую академию её приняли без экзаменов в 1940 году. Учеба в академии совпала с годами военного лихолетья. Многое легло на её хрупкие плечи: по началу – наряду с учебой, строили оборонительные сооружения вокруг Москвы, потом – в эвакуации, выполняя важную государственную задачу, организовывала производство стратегически важной продовольственной культуры, свёклы сахарной в безопасном регионе страны, на юге Узбекистана. В победном, 1945-ом – успешно окончив плодоовощной факультет, она продолжила учебу в аспирантуре. Исследования по методам выращивания рассады капусты имели огромное практическое значение, были даже замечены правительством страны. Затем – Сахалин… После 20 лет работы на Сахалине, вернувшись в родную Тимирязевку, Татьяна Алексеевна продолжила работы по изучению морфогенеза овощных культур. В 1975 году Зимина Т.А. поступила на работу во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. С её участием здесь была создана единственная в стране лаборатория экологии овощных растений. Новые направления исследований были определены на основе идей и замыслов Татьяны Алексеевны. За короткое время, при активном участии сотрудников лаборатории Пивоварова В.Ф., Добруцкой Е.Г. и др. был организован ряд опорных пунктов в различных географических точках планеты: на Кубе, в Узбекистане, в Азербайджане. За 35 лет со дня основания лаборатории объем выполненной работы отражен в 5 монографиях, 5 докторских и 27 кандидатских диссертациях; с использованием экологических методов селекции созданы более 45 сортов овощных, бахчевых и цветочных культур.

Долгие годы Татьяна Алексеевна, находясь на заслуженном отдыхе, все равно не прерывала связь с наукой, общественностью, не оставляла публицистику. Её «беспокойная душа» живо реагировала на события в обществе, в среде коллег и знакомых. Особенно много внимания она уделяла работе с подрастающим поколением. Не без волнения можно прочитать в её очерках слова благодарности судьбе своей, осознание счастья от нелегкого, но славного жизненного пути…

ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ:

ЗИМИНА Т.А. «ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА САХАЛИНЕ» , 1976 год

Посвящается светлой памяти моего учителя, основоположника научного овощеводства в нашей стране, Виталия Ивановича

Эдельштейна

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА САХАЛИНЕ

Остров Сахалин расположен у восточной окраины Азиатского материка и вытянут узкой полосой (длина более 900 км, ширина 27-160 км) в меридиональном направлении. Это горная страна, где низменности составляют не более 1/3 поверхности. Они приурочены в основном к долинам и прирусловым частям рек, а также к террасам морских побережий…

…Сахалин и Курильские острова представляют крайние восточные районы растениеводства в нашей стране.

…Впервые семена культурных растений попали на остров немногим более 100 лет тому назад. Сельскохозяйственное освоение острова до установления Советской власти шло сложными путями. Отсталость земледелия, характерная для царской России, сильно проявилась на Сахалине. Частые неурожаи и трудности земледелия, особенно в период, когда остров был местом каторги (1854-1905 гг.), привели к тому, что о нем сложилось представление как о суровом крае, где почвенные и климатические условия неблагоприятны для сельского хозяйства и где нет перспектив для создания продовольственной базы (Дорошевич, 1903 и др.).

…А.П. Чехов (1903), посетивший остров в 90-х годах прошлого столетия, писал, что сельскохозяйственные колонии строились «на острове, еще не исследованном; с научной точки зрения представлял он совершенную terra incognita, и об его естественных условиях и о возможности на нем сельскохозяйственной культуры судили только по таким признакам, как географическая широта, близкое соседство Японии, присутствие на острове бамбука, пробкового дерева и т. п. Для случайных корреспондентов, судивших чаще всего по первым впечатлениям, имели решающее значение хорошая или дурная погода, хлеб и масло, которыми их угощали в избах, и то, попадали ли они сначала в такое мрачное место, как Дуе, или в такое на вид жизнерадостное, как Сиянцы»...

…Первые научные изыскания в области земледелия были проведены агрономом М.С. Ми-цуль и его «Очерк острова Сахалина в сельскохозяйственном отношении» (1873) следует считать первой научной работой, определившей очевидные возможности развития растениеводства и животноводства на острове.

…В очерке о сельскохозяйственной выставке в г. Александровске (центральная часть острова) говорится: «В особенности удивило всех присутствие необыкновенных образцов овощей, например, кочан капусты весом 22,95 фунта, редька по 13 фунтов, картофелины по 3 фунта и т. д. Можно смело сказать, что лучшими образцами овощей не могла бы похвастаться и Центральная Европа» (газ. «Владивосток», 1896, № 50).

Подъем в развитии сельского хозяйства начался с 1925 г. после освобождения северной части острова от японской оккупации. В 1929 г.

организован первый колхоз, а в 1939 г. было: 21 колхоз...

В 1941 г. по сравнению с 1925 г. посевная площадь увеличилась в три с лишним раза, а под овощами и картофелем – в 12 раз. На самом севере острова, в районе Охи и Рыбновска, засевалось более 600 га. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) колхозы и совхозы северной части Сахалина в значительной мере обеспечивали население острова сельскохозяйственными продуктами. Однако овощные культуры выращивались в количестве, далеко не удовлетворявшем запросы.

На огородах ведущее место занимали капуста, редис, редька, брюква, репа, морковь, эндемичные виды овощей, распространенные в японо-китайской зоне овощеводства (китайские капусты, редько-редисы-дайконы, цельнокрайние редисы, салатная репа, съедобные хризантемы, съедобный лопух, карликовые перцы в горшечной культуре), а также созданные в Японии сорта желтой (Саппоро) и кроваво-красной моркови. Дайконы, выращиваемые на Сахалине, не отличались такой крупностью (до 20 кг корнеплод), как в Японии; по-видимо-му, использовались другие сорта. Томаты (сорт Микадо и аналогичные ему), огурцы (китайского типа) выращивали только отдельные хозяйства в парниках и в крайне ограниченном количестве в открытом грунте при защите от ветра дощатыми и камышовыми заборами. Почти не встречалось посадок столовой свеклы, репчатого лука, чеснока.

Большинство крестьян не имело рабочего скота и обрабатывало землю вручную. Животноводство было развито слабо. Местным семеноводством овощных культур, кроме бобовых, не занимались. Теплиц и парников промышленного значения не было.

С 1945 г. сельское хозяйство обеих частей острова стало развиваться быстрыми темпами… Овощеводство на Сахалине определилось как одна из ведущих отраслей сельского хозяйства…

…Начало наших исследований (1948 г.) совпало со становлением овощеводства на юге острова после освобождения его от японской оккупации. В это время еще не установились ассортимент и приемы выращивания сельскохозяйственных культур. Подбор сортов был случайным, обосновывался часто только широтным положением района, ввозились семена совершенно неподходящих сортов. Так, вновь организованные колхозы выращивали исключительно позднеспелые сорта репчатого лука (Вертюжанский, Чеботарский) и томатов (Бре-кодей, Микадо) и др. Урожаи были низкие, свежие овощи в потреблении занимали незначительную долю, преобладали сушеные и консервированные. В связи с этим важное значение имел подбор видов и сортов отечественной се- лекции, пригодных для выращивания, научное обоснование путей развития и интенсификации овощеводства, разработка приемов, способствующих увеличению продолжительности потребления свежих овощей в широком ассортименте, а что особенно важно – увеличение урожайности с единицы площади, поскольку остров представляет горный район, количество пригодных для освоения земель ограничено, стоимость каждого освоенного гектара высока.

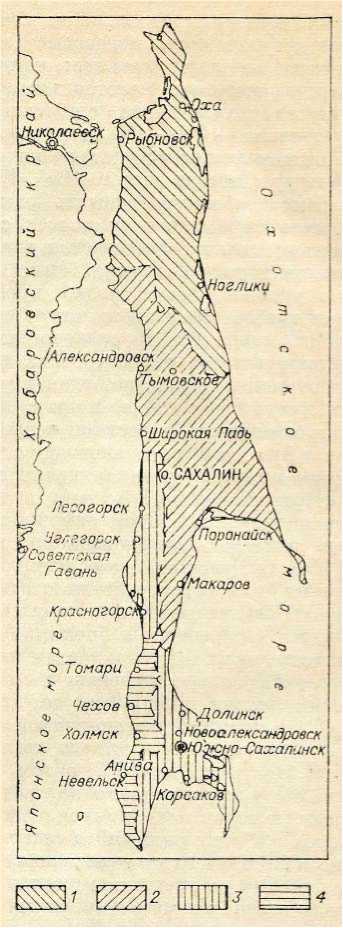

В своей работе мы стремились по возможности содействовать решению, прежде всего, этих практических задач. Провели обобщение местного опыта овощеводства, сбор семян у местного населения, особенно первых поселенцев, интродукцию сортов отечественной селекции и их зональное изучение (Зимина, 1957). На основе этих и литературных данных о почве и климате представили районирование овощных культур (рис. 1). Исследования показали, что на острове можно выращивать большой ассортимент овощных культур, поскольку в природных условиях острова заложены большие потенциальные возможности для интродукции новых видов и сортов. Удачно подобранные сорта репчатого лука, чеснока, капусты, огурцов, особенно томатов селекции Грибовской селекционной станции, свидетельствуют о том, что решающее значение в успехе овощеводства на острове имеет сорт. Перспективными оказались скороспелые и среднеспелые сорта, обладающие широкой амплитудой приспособляемости (сорта широкого ареала). Именно такие сорта (капуста – Слава, Номер первый; морковь – Шантенэ и Нантская; свекла – Бордо; репчатый лук – Бессоновский, Стригуновский; огурцы – Вязниковские, Муромские) были выделены нами как наиболее перспективные для Сахалина, и нашли самое широкое распространение в производстве.

Рис. 1. Районирование овощных культур на Сахалине.

1 – северная часть острова; капуста ранняя и цветная, кольраби, многолетние культуры (лук-батун, хрен, щавель, многоярусный лук, ревень), морковь, свекла, редька, репа, брюква, редис, зеленные культуры, горох, бобы, пастернак, сельдерей, петрушка, репчатый лук, физалис; 2 – центральная часть: те же культуры и, кроме того, среднеспелые и частично позднеспелые сорта капусты, огурцы, помидоры, тыква, кабачки, патиссоны, спаржа, фасоль на лопатку; 3 – южная часть: те же культуры и позднеспелые сорта капусты, фасоль, перцы; 4 – юго-западная часть: те же культуры, что и в предыдущих районах, и дополнительно дыни и арбузы.

Для различных зон были разработаны агротех- нические приемы выращивания (сроки, нормы посева и др.). Новыми для Сахалина были предложенные нами подзимние посевы овощных культур и приемы выращивания репчатого лука, чеснока, томатов. При соблюдении агротехники опытные учреждения и передовые хозяйства получают высокие урожаи овощных культур: капусты – до 1000 ц/га, корнеплодов (морковь, крестоцветные) – 700, чеснока – до 200, томатов с различной степенью вызревания в поле – 400, лука-севка – 80-100, а лука-репки – 250 ц/га. Получены обнадеживающие результаты по семеноводству ряда овощных культур (Зимина и др., 1955, 1957).

Высокая продуктивность растений при выращивании на хорошо окультуренных почвах свидетельствовала о больших потенциальных возможностях для развития овощеводства в открытом грунте Сахалина. Были выявлены и трудности. Средние урожаи овощей редко превышали 100 ц/га, особенно теплотребовательных культур, выращиваемых ради плодов, семян, луковиц. Это связано не только с тем, что овощные культуры часто размещают на малоплодородных почвах (от-

стают темпы окультуривания почв), технология выращивания не всегда совершенна, но и с трудностями, обусловленными природными особенностями острова.

Заключение

Природные условия Сахалина, особенно его южной части, весьма своеобразны в сравнении с районами, расположенными, в тех же широтах (47° с. ш.). Это является предпосылкой к изучению биологии выращиваемых культур, показателем того, что сорта и агротехнические приемы, разработанные в других почвенно-климатических зонах, не могут быть перенесены на Сахалин механически.

Наблюдения за ростом и развитием 77 видов овощных культур (1650 сортообразцов различного происхождения) показали, что юг Сахалина благоприятен для выращивания более 40 видов овощных культур и при соответствующем подборе видов и сортов свежие овощи из открытого грунта можно получать с мая по октябрь. Сроки поступления продукции, величина урожая и его качество резко колеблются по годам. Обеспечение населения свежими овощами весной и в начале лета возможно при использовании всех видов утепленного грунта, а также приемов, улучшающих тепловые условия (сгон снега, мульча, грядковые посевы, кулисы и др.), а в холодную часть года – при расширении тепличного хозяйства…

Овощи, выращенные на Сахалине, характеризуются высокими пищевыми качествами по содержанию витамина С, каротина, хлорофилла и полноценны в отношении других веществ… в ряде случаев превосходят аналогичные виды, произрастающие на материке.

Установлено, что интродуцированные овощные растения на юге Сахалина изменяют первоначальные признаки и свойства, характерные для условий «родины»; сорта теряют относительную выровненность, расчленяются на биоморфологи-ческие типы. Изменение продолжительности фаз развития и других признаков и свойств в одних случаях имеет сходство с таковыми на материке при перемещении растений с севера на юг, а в других – с юга на север.

…Экологические условия острова благоприятны для реализации потенциальных возможностей генотипа растений в ростовых процессах. Низкорослые и компактные в других физико-географических зонах сорта многих культур здесь становятся высокорослыми, накапливают большой биологический урожай, чрезмерно развива-

Список литературы Остров Сахалин и один из его исследователей Зимина Татьяна Алексеевна

- Зимина Т.А.Особенности биологии овощных культур на Сахалине./Изд-во «Наука», Сибирское отделение, Новосибирск, 1976.-448 с.

- Крышняя С. В. Татьяна Алексеевна Зимина -основоположник овощеводства на Сахалине.//ВЕСТНИК САХАЛИНСКОГО МУЗЕЯ, №15. -2011 г. -С. 295-304.

- http://apk-trade.admsakhalin.ru/