"Острова в океане": проблемы массовой коммуникации в социальной теории

Автор: Манаев Олег Тимофеевич, Манаева Наталья Олеговна, Юран Дмитрий Еремеевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социально-политические исследования

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предлагаемый анализ основывается на теоретической ретроспективе трансформации посткоммунистических масс- медиа в течение двух десятилетий, а также их эволюции в Республике Беларусь. Суть этого процесса выражается концепцией "Острова в океане" и отражает разнонаправленный и разноуровневый характер развития переходного общества и масс-медиа. Теоретический анализ, использующий концепции Р. Патнэма, П. Штомпки, Д. Гамбетты, С. Хантингтона, а также современных исследователей масс-медиа К. Якубовича, П. Гросса, Д. Халлина и П. Маничини, подкрепляется эмпирическим: данными многолетних опросов НИСЭПИ, официальной статистикой и документами.

Массовая коммуникация, посткоммунистическое общество, масс-медиа, трансформация, ценностный раскол, "тихая социальная революция", незавершенность национальной идентичности, доверие "как смазка для сотрудничества", социальная теория

Короткий адрес: https://sciup.org/142181971

IDR: 142181971

Текст научной статьи "Острова в океане": проблемы массовой коммуникации в социальной теории

Олег Манаев, доктор социологических наук профессор кафедры социальной коммуникации факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета, Минск

Наталья Манаева и Дмитрий Юран, бакалавры информации и коммуникации ФФСН БГУ, аспиранты Университета Теннеси, Ноксвил, США.

Теоретические рамки

Предлагаемый здесь анализ основывается не только на теоретической ретроспективе трансформации посткоммунистических масс медиа в течение двух десятилетий, но и на собственном опыте работы с масс медиа в Республике Беларусь. Суть этого процесса, на наш взгляд, точнее всего выражается концепцией "Островов в океане" и основывается на разнонаправленном и разноуровневом характере развития переходного общества и трансформации масс медиа. Так, в одном измерении — например, правовом — медиа в посткоммунистических странах, по выражению П. Гросса и К. Якубовича (2012), "в данном контексте даже не появляются на картине"1 тогда как в другом измерении — например, экономическом и социальном — могут достигать существенных результатов. Причем это касается как масс медиа, так и социально-политической системы в целом.

С точки зрения объяснения и прогнозирования, фундаментальный вопрос заключается в следующем: будут ли эти "новые острова" "расширяться" и, в конце концов, сформируют "новый континент", т.е. новую общественно-политическую, социально-экономическую, правовую, коммуникационную и др. системы, или будут сосуществовать с "другим" (или даже "чуждым") окружением в течение десятилетий? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо предварительно получить ответы на два других вопроса:

-

• Какие условия определяют различия в перспективах развития медиа и общества (возможно, в разных странах — разные перспективы)? Данный аспект анализа соответствует тому, что Гросс и Якубович называют "третьим набором критериев: формирования новой стабильной системы медиа, какой бы ни была ее природа"2. Представляется, что с этой точки зрения разделение "подлинной и имитационной трансформации", также как и "слияние" (или анализ "в одних рамках") "позднего развития и поздней демократизации" требует серьезного переосмысливания.

-

• Почему разные посткоммунистические страны достигли разных результатов трансформации медиа и общества?

Очевидно, что концепции "собственного выбора" (элитами или народными массами), также как и "предопределенности прошлым" ("path dependency") не достаточны для объяснения и прогнозирования этих процессов. Сами эти концепции нуждаются в объяснении, поскольку есть примеры того, как одни страны, весьма близкие по своему прошлому опыту, сделали разный выбор (например, Беларусь vs. Россия vs. Украина), и наоборот, как другие страны сделали похожий выбор, несмотря на различия в прошлом опыте (например, Словения и Эстония).

Полагаем, что призыв Д. Халлина и П. Манчини принимать во внимание, прежде всего, разнообразные элементы наследия , доставшегося разным посткоммунистическим обществам и их медиа системам3, должен быть точкой отсчета в таком подходе (как подчеркивают П. Гросс и К. Якубович, "перефразируя их концепцию, можно сказать, что медиа проявляют "системный параллелизм" в том смысле, что они определяются социально-политическими и культурными особенностями стран, в которых действуют, включая, прежде всего, уровень актуальных или потенциальных социальных конфликтов и степень демократической консолидации"4.

В рамках данной концепции мы будем анализировать развитие массовой коммуникации в Республике Беларусь, обращая особое внимание на ее структурное, правовое, политическое, экономическое и социальное измерения. Таким образом, цель нашей рефлексии заключается не столько в том, чтобы рассмотреть "случай Беларуси", сколько в том, чтобы обосновать использование этой концепции для анализа трансформации медиа и общества в любой другой стране.

Особенности белорусских масс медиа

По данным Министерства информации, на 1 ноября 2011 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 1.394 периодических изданий (в том числе 406 государственной и 988 негосударственной формы собственности), 243 радио — и телепрограмм (170 vs. 73), и 9 информационных агентств (2 vs. 7)5. Однако, как подчеркивается в ежегодном докладе Бело- русской ассоциации журналистов (объединяющей свыше 1000 профессионалов масс медиа), лишь менее 30 зарегистрированных негосударственных периодических изданий являются общественно-политическими, а абсолютное большинство являются деловыми, развлекательными, спортивными, рекламными и др. Причем почти половина из этих общественно-политических изданий была исключена из го- сударственной системы почтовой подписки ("Белпочта") и продажи через киоски ("Белпечать") накануне президентской избирательной кампании 2006 г. Большая часть этих изданий до сих пор не могут вернуться в эти системы распространения, несмотря на многочисленные усилия. Если же в расчет принимать такие важные параметры прессы, как периодичность, тираж, объем и некоторые другие, то реальное соотно- шение государственных и негосударственных масс медиа в Беларуси составит примерно 9 vs. 16.

Очевидно, что в белорусском медиа пейзаже доминируют государственные СМИ, в которых редакторы назначаются ("согласовываются") соответствующими органами власти, что, несомненно, влияет на редакционную политику. Как отмечается в докладе Международной миссии по изучению положения масс медиа в Республике Беларусь, "государственные СМИ находятся в привилегированном положении по сравнению с негосударственными: они пользуются субсидированной арендной платой, зарплатами, распространением, печатанием, и даже прямым финансированием со стороны государства. Распределение лицензий на вещание и радиочастот также неравно и непрозрачно, аккредитация журналистов (работающих на зарубежные СМИ) подвержена запретам, законодательство о диффамации и экстремизме порождает самоцензуру. Все это приводит к ограничению публичного доступа к информации по важным вопросам"7.

Неравенство экономического, политического и даже юридического положения привело к тому, что количество негосударственных периодических изданий за последнее десятилетие сократилось вдвое, а в некоторых регионах страны (например, в Гомельской области) они вообще исчезли. В то же время, Министерство информации под различными предлогами отказывается регистрировать новые негосударственные общественно-политические издания.

Напротив, государственные СМИ, как уже отмечалось, пользуются административной поддержкой, различными привилегиями, включая бюджетное финансирование. Например, Совет Министров Республики Беларусь принял специальное постановление No. 855, согласно которому 24 государственные периодические издания (включая "Советскую Белоруссию"), отобранные не на конкурсной основе, получали финансирование из государственного бюджета в 2010 г.8 Причем финансовая поддержка государственных СМИ из бюджета постоянно возрастает, в течение восьми лет она увеличилась почти в четыре раза — с $ 24 млн. в 2002 г. до свыше $ 90 млн. в 2009 г.:

Что же касается контроля над радио— и телевещанием, то

Таблица 1. Динамика финансовой поддержки государственных СМИ из бюджета РБ9*

|

Бюджетный год |

USD (млн.) |

|

2002 |

24 |

|

2004 |

30 |

|

2005 |

40 |

|

2006 |

60 |

|

2007 |

64 |

|

2008 |

74 |

|

2009 |

90 |

* Здесь и далее таблицы читаются по вертикали

он осуществляется, прежде всего, через систему лицензирова ния. Так, самая популярная в стране FM радиостанция "Автора дио", вещавшая с начала 90-х годов, в январе 2011 г. была лише на права на вещание "за распространение информации, со держащей публичные призывы к экстремистской деятельнос ти", а именно, за то, что в рамках президентской избиратель ной кампании 2010 г. в соответствие с избирательным законо дательством представила слово оппозиционным кандидатам В. Некляеву и А. Санникову10.

Самым свободным сектором информационного пространства Беларуси является Интернет. Количество пользователей сегодня достигло почти половины взрослого населения, с конца 90-х годов увеличившись в десять раз, а число белорусских сайтов выросло с 600 до 40 тысяч. "В стране практически не осталось предприятий и СМИ, не имеющих собственных сайтов. Мало молодых людей, не имеющих адресов электронной почты или аккаунтов в социальных сетях. Ввиду слабости белорусских СМИ Интернет их быстро вытесняет (за исключением телевидения). Новости у нас уже очень многие читают и смотрят, прежде всего, в Интернете, особенно среди руководителей и специалистов, имеющих на протяжении рабочего дня доступ к компьютеру"11.

Такое стремительное и бесконтрольное развитие не остается без внимания государства: 1 июля 2010 г. вступил в силу указ Президента No 60 "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет". В соответствие с ним:

-

• все белорусские Интернет-ресурсы, которые оказывают услуги белорусским гражданам, должны перейти в доменную зону by и на белорусские сервера и пройти регистрацию;

-

• посещение интернет-кафе и друг их мест коллективного пользования интернетом возможно только по предъявлению документа, удостоверяющего личность;

-

• идентифицируются и модемы индивидуальных пользователей, через которые происходит подключение к Интернету;

-

• провайдеры (как и операторы мобильной связи) устанавливают СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий), доступные КГБ и МВД;

-

• составляются списки интернет ресурсов, доступ к которым в обязательном порядке ограничивается для государственных, учреждений образования и культуры (библиотек, школ, вузов и т.д.), а для граждан — по их заявлению12.

Новый Закон "О средствах массовой информации" (назван- ный "драконовским" в ежегодном докладе "Свобода прессы — 2010" всемирно известной неправительственной организации Freedom House), вступивший в силу в феврале 2009 г., не столько снял, сколько добавил ограничений для деятельности независимых медиа и журналистов. Среди них называют такие, как новые препятствия для аккредитации журналистов, усложнение процедуры регистрации СМИ, значительное ужесточение санкций со стороны органов власти за нарушения в сфере массовой информации, ограничения зарубежных инвесторов и многие другое13. Кроме Закона о СМИ разнообразные ограничения в этой области вводят Уголовный кодекс, а также законы "О государственной службе" и "О противодействии экстремизму"14.

Таким образом, в соответствие с известной классификацией Ф. Зиберта, Т. Петерсона и У. Шрамма (1956)15, белорусская модель масс медиа может быть идентифицирована как авторитарная: важнейшая функция СМИ состоит в том, чтобы поддерживать политику властей; государственные СМИ должны укреплять социальное и национальное единство; государство обладает правом контролировать СМИ через ограничительное законодательство и другие средства. По более современной классификации К. Якубовича (2007)16 эта модель полностью соответству- ных источников соответствует реальной жизни, 48.3% сказали "не соответствует полностью или частично" и 51.2% — "соответствует полностью или частично". Это значит, что многих людей, оценивающих СМИ как зависимые от власти, такое положение вполне устраивает17.

Особенности белорусского общества

Существует несколько важнейших причин, объясняющих устойчивость авторитаризма в Республике Беларусь. Среди них, прежде всего, следует назвать постепенное "прощание с СССР", углубляющийся ценностный раскол в обществе, изменение социальной структуры общества ("тихая социальная революция"), незавершенный процесс национальной, в том числе и геополитической самоидентификации белорусов. Все эти особенности уходят глубоко в историю, культуру и даже географию страны.

Д. Халлин и П. Манчини подчеркивают, что "свободные масс медиа, появившиеся в Восточной Европе в начале 1990-х годов, не возникли на пустом месте", и говорят о "наследии коммунистической системы"18. Это бесспорно, однако, "белорусские особенности" нельзя сводить только к такому насле- ет категории неконкурентных режимов и разительно отличается от западной или даже моделей, которые существуют сегодня в соседних с Беларусью странах Балтии, Польши и Украины.

С другой стороны, эта модель работает в течение уже почти двух десятилетий, причем, не где-то в дебрях экваториальной Африки, а в самом центре Европы. Более того, несмотря на указанные ограничения, это не вызывает массовых протестов со стороны населения. Попытки осуществить в Беларуси тот или иной вариант "цветной революции" в течение последнего десятилетия не увенчались успехом, прежде всего, именно из-за отсутствия поддержки со стороны "массового белоруса". Так, согласно опросу общественно

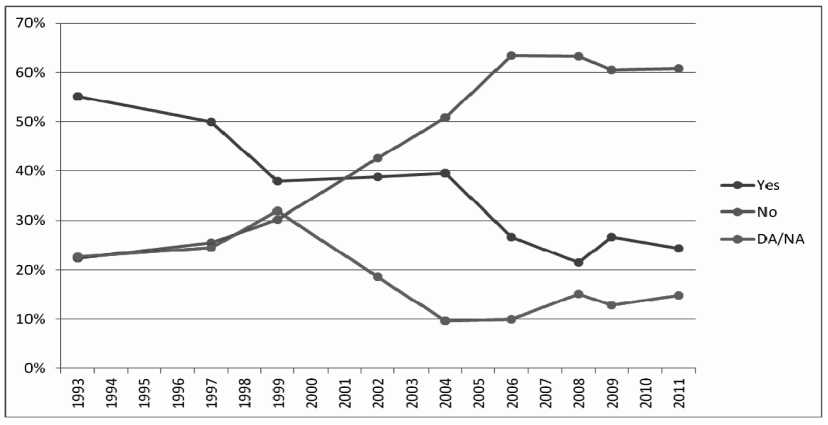

Рис 1. Динамика отношения белорусов к восстановлению СССР ("Хотели ли бы Вы восстановления СССР?"). Здесь и далее по результатам национальных опросов общественного мнения НИСЭПИ (методом face-to-face interview опрашивалось 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не превышала 0.03). Точки на графике представляют время опроса19.

го мнения, проведенному НИСЭПИ в июне 2011 г., 53.3% респондентов считают, что "СМИ в Беларуси зависимы" (31.2% — "некоторые СМИ зависимы, некоторые нет", а 10.3% — что они независимы). Причем большинство из них не испытывает сомнений по поводу того, от кого именно зависят СМИ в Беларуси: три четверти назвали президента и других представителей власти, тогда как, например, аудиторию назвали только 13.2%, политические партии и общественные организации — 7.1%, а частный бизнес всего 1.7%. В то же время, на вопрос о том, имеют ли они достаточный доступ к информации о жизни в стране, 52.9% дали отрицательный ответ и 46.7% положительный, а на вопрос о том, насколько информация из официаль- дию. Советское наследие медленно, но неуклонно преодолевается белорусами:

Как можно видеть из этого графика, за 18 лет мониторинга количество опрошенных, желающих восстановления СССР уменьшилось более чем вдвое, тех, кто против, выросло в 2.7 раза, а затруднившихся с ответом уменьшилось в полтора раза. Это убедительно доказывает, что природа белорусского авторитаризма все более отличается от советского прошлого.

Другой важнейшей особенностью является глубокий раскол белорусского общества. Старая поговорка, согласно которой "Победители получают все, а побежденные ничего", весьма точно описывает нашу ситуацию: это значит не просто смену правящих элит, но замещение одной системы ценностей другой.

Новые ценности национальной независимости, политической демократии, правового государства, идеологического плюрализма, рыночной экономики и "возвращения в Европу", которые вдохновляли демократов "перестроечной волны" и привели страну к независимости и демократии в начале 90-х годов, оказались замещенными патриархальными ценностями "отца нации", "справедливого распределения национального богатства", "восстановления исторической и культурной дружбы/Союза с Россией". Более того, именно эти ценности, разделяемые большинством белорусов, были консолидированы, а указанные выше ценности меньшинства маргинализованы с помощью политических, экономических, правовых, образовательных, информационных и других средств. В итоге вместо системы "сдержек и противовесов", относительного баланса разных социальных сил и их ценностей в стране установилось абсолютное доминирование одной из них. Эта консолидация дала новой власти поддержку большинства белорусов, но скорее усилила, чем ослабила, социально-ценностные противоречия и конфликты в обществе.

Углубление ценностного раскола посредством политики "кнута и пряника" привело к более серьезным последствиям, чем консолидация одной системы ценностей и маргинализация другой. Оно настолько глубоко затронуло саму социальную структуру общества, что аналитики заговорили о "тихой социальной революции" (которая, в отличие от большевистской революции, обошлась без массового насилия). Положение одних социально-профессиональных групп — например, бизнесменов, директоров крупных госпредприятий, журналистов — заметно ухудшилось, а других — представителей "исполнительной вертикали" и силовых структур — наоборот, улучшилось.

Эта "тихая революция" уже имеет (и еще долго будет иметь) важные последствия для белорусского общества и государства, потому что за перераспределением социальных статусов стоит перераспределение власти, собственности, доступа к таким социальным ресурсам как здравоохранение, образование, культура. Вследствие такой революции неизбежно перераспределяются жизненные перспективы сотен тысяч людей. Другим неизбежным следствием этой "тихой революции" стала значительная редукция участия общества в процессе принятия решений. Так, на вопрос интервью: "Какое влияние вы оказываете на процесс принятия решений?" ответили "никакого влияния" на уровне своей семьи только 5% респондентов, на уровне пред-приятия/организации — 33.3%, на уровне микрорайона — 51.8%, на уровне села/города — 62.7%, а на уровне страны — 72.7%20.

Еще одной, чрезвычайно важной особенностью белорусского общества, является незавершенность национальной идентичности, т.е. системы институциональных и ментальных характеристик, отличающих белорусскую нацию, общество и государство от других наций. После трехсотлетнего перерыва

Таблица 2. Динамика оценки социальной базы президента А. Лукашенко ("На Ваш взгляд, на кого, прежде всего, опирается президент А. Лукашенко? возможно более одного ответа") %

|

Социально-профессиональные группы |

08’06 |

Социальная страта |

06’11 |

Социальная страта |

|

Силовые структуры |

48.6 |

«Государевы люди» - 69.6% |

52.5 |

«Государевы люди» - 76.2% |

|

«Исполнительная вертикаль» |

37.0 |

37.9 |

||

|

Государственные чиновники |

20.5 |

23.8 |

||

|

Пенсионеры |

41.4 |

Народ - 68.6% |

39.4 |

Народ - 57.1% |

|

Жители села |

30.0 |

23.5 |

||

|

Простые люди |

34.2 |

19.3 |

||

|

Директора крупных предприятий |

13.5 |

Профессионалы - 28.9% |

12.0 |

Профессионалы - 22.2% |

|

Специалисты |

9.9 |

7.2 |

||

|

Культурная и научная элита |

8.3 |

4.1 |

||

|

Бизнесмены |

4.5 |

2.5 |

||

|

ЗО/НО |

3.8 |

4.3 |

в национальном и государственном строительстве белорусы столкнулись с очень серьезным вызовом самоидентификации: кто мы, к какой культуре, шире говоря цивилизации, принадлежим? Эти вопросы звучат, по меньшей мере, странно для всех наших соседей — поляков, балтийских народов, русских и даже украинцев, но не для многих белорусов. Неслучайно еще в начале 60-х годов, во время своего визита в Минск, советский лидер Н. Хрущев публично подчеркивал, что "белорусы будут первыми, кто придет к коммунизму, потому что они полностью превратились из белорусского народа в советский на-род"21. Отмечая 20-ю годовщину объявления независимости Беларуси, многие участники тех исторических событий отмечали, что, "в отличие от соседей, наша независимость "свалилась как снег на голову" — не было ни массовой борьбы за нее, ни даже массового желания"22.

Отсутствие общих для всех белорусов ответов на эти фундаментальные вопросы делает положение страны неустойчивым, и неизбежно порождает потребность в каком-то "объединяющем базисе". Первый белорусский президент эффективно использовал эту ситуацию, предложив обществу самого себя в качестве такого "базиса". Фактически он свел процесс национальной идентификации и консолидации к одному направлению — государственному строительству и укреплению роли президента как его "гаранта".

Существует немало причин, главным образом, культурноисторических (потеря национальной памяти о государственной независимости с XVII века, близость или даже общность культуры и истории с Россией, массовая русификация на протяжении XIX-XX веков и др.), объясняющих незавершенность национальной идентичности белорусов. Важнее, что сегодня это стало очевидным не только для экспертов, но и для политиков. Сам президент определил белорусов как "русских, только со знаком качества", и посетовал, что "мы еще не нащупали ту национальную идею, которая могла бы в бой повести весь народ"23.

В соответствии со знаменитой теорией С. Хантингтона, на протяжении столетий Беларусь, вместе с Украиной и Молдовой находилась на "линии столкновения цивилизаций" между Западноевропейской католико-протестантской и Евразийской православной цивилизациями. Вследствие различных, а иногда и противоречивых влияний извне, геополитическая и национальная идентификация белорусов все еще находиться в стадии формирования. После распада Советского Союза и окон- чания холодной войны этот регион, по меткому выражению Т. Эша, "стал поле битвы двух империй — России и Европы (Европейского Союза)"24.

В таких условиях незавершенный характер национальной идентичности оборачивается амбивалентностью геополитического выбора белорусов: если "продвинутое меньшинство" ориентируется на Европу, то большинство "простых людей" на Россию. Поразительная особенность белорусской национальной идентичности заключается и в том, что те респонденты, которые гордятся тем, что они белорусы и хотят жить в Беларуси, вместе с тем считают себя ближе к русским, чем к европейцам.

Этот ценностно-геополитический раскол усиливается вполне прагматическими интересами: кто предложит больше? Куда можно попасть с меньшими усилиями? Президент мастерски использует эти внутренние и внешние противоречия. С одной стороны, демонстрируя свою приверженность Союзу с Россией — получает поддержку большинства избирателей. С другой стороны, обещая России защищать "наши общие рубежи от натовских танков", а Европейскому Союзу — "от наркот-раффика и нелегальной иммиграции" — может получать поддержку с обеих сторон.

Доверие как "смазка для сотрудничества"

Таким образом, сосуществование государственных и негосударственных СМИ, ставшее "разделительной линией" в медиа системе Республики Беларусь, имеет под собой глубокие основания в ее истории и культуре — и на структурном, и на ментальном уровне. Первая из этих подсистем следует политическим, экономическим, правовым, культурным и профессиональным стандартам большинства "простых людей" и государства, а вторая — "продвинутого меньшинства" и в некоторой мере Запада. На первый взгляд, это выглядит как промежуточная стадия трансформации в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы, в которых государственные СМИ постепенно были замещены негосударственными25. Но это обманчивое сходство. Фактически обе эти подсистемы существуют с начала 90-х годов и на протяжении уже двух десятилетий воспроизводят себя (в новом медиа законодательстве, новых поколениях журналистов, новом штате Министерства информации, новых бюджетов СМИ и пр.) с незначительными изменениями (почти тот же дискурс и формы деятельности). Но благодаря государственной политике "кнута и пряника" первая из них выглядит как целый "континент" (или "океан"), а вторая всего лишь как разбросанные в нем "острова", причем их соотношение — примерно 9 vs. 1 — на самом деле не отражает реального соотношения групп общества, на которые они опираются — примерно 2 vs. 1. Это значит, что на структурном уровне первая подсистема становится более, а вторая менее значимой, чем на самом деле. Такое несоответствие ставит вопрос об оценке реальной роли данных подсистем в белорусском обществе. Какая из них более вли- ятельна и эффективна? Если, например, влияние и эффективность государственных СМИ имеет такой же "вес", как и их "структурный вес", можно ожидать неизбежное поглощение подсистемы негосударственных СМИ, и наоборот.

Можно использовать самые различные индикаторы сравнительного анализа этих медиа подсистем, однако, имея в виду заголовок нашей статьи, рассмотрим один, но очень "кумулятивный" индикатор, имеющий широкую теоретическую основу и возможности операционализации — общественное доверие к масс медиа.

Одной из важнейших причин, по которой доверие важно для характеристики социума и его подсистем, является его сложная взаимосвязь с сотрудничеством. С одной стороны, доверие между людьми есть необходимое условие их сотрудничества, а с другой — результат успешности сотрудничества. В соответствие с известной теорией американского политолога Р. Патнэма (1993), "доверие является важнейшим компонентом социального капитала, …оно как бы "смазывает" сотрудничест-во"26. А итальянский социолог Д. Гамбетта (1988) подчеркивал, что недоверие разрушает сотрудничество: "При полном недоверии сотрудничество свободных субъектов кончится кра-хом"27. Польский социолог П. Штомпка (2000) утверждал, что после коллапса старой советской системы многие посткоммунистические страны испытали "культурную травму", которая включает в себя кризис доверия к основным социальным институтам. В итоге этого социум превращается в "атомизирован-ное общество", в котором доверие ограничивается небольшими группами межличностного общения. В свою очередь, такая "атомизация" неизбежно приводит к коррупции на каждом возможном уровне социума, поскольку с эрозией доверия к социальным институтам люди предпочитают решать свои проблемы, используя личные связи28. Психологи подчеркивают комплексный характер категории доверия, которая включает все базовые элементы структуры личности — когнитивный, эмоциональный и мотивационный, и потому может использоваться в качестве наиболее релевантного индикатора изучения влияния на личность. Таким образом, доверие к масс медиа, с одной стороны, отражает готовность людей к сотрудничеству друг с другом и социальными институтами, а с другой, различные уровни этой готовности.

Как показывают данные опросов НИСЭПИ, те, кто доверяют государственным и негосударственным (независимым) СМИ в Беларуси, существенно различаются между собой по

Таблица 3. Доверие к важнейшим социальным институтам в группах, доверяющих разным медиа подсистемам, *29

|

Доверяют государственным СМИ |

Доверяют негосударственным СМИ |

|

Доверие к президенту |

|

|

89.3 %, а 7.1% не доверяют |

48.% доверяют, а 42.2% не доверяют |

|

Доверие к армии |

|

|

76% доверяют, а 15.5% не доверяют |

50.4% доверяют, а 36.9% не доверяют |

|

Доверие к оппозиционным политическим партиям |

|

|

15% доверяют, а 72% не доверяют |

22.9% доверяют, а 59.4% не доверяют |

|

Доверие к независимым профсоюзам |

|

|

42.3% доверяют, а 35.4% не доверяют |

47.3% доверяют, а 32.6% не доверяют |

* По результатам опроса НИСЭПИ в декабре 2010 г.

своему отношению к важнейшим социальным институтам:

Сравнительный анализ показывает также, что эти группы заметно различаются и по своим геополитическим установкам (см. табл. 4):

Это подтверждает наш вывод о том, что различные медиа подсистемы, в свою очередь, опираются (выражают интересы) на различные социальные подсистемы.

Рассмотрим теперь уровень общественного доверия к различным подсистемам белорусских СМИ и его динамику:

Как видно из этой таблицы, за 15 лет мониторинга произошли заметные изменения:

-

• общий уровень общественного доверия (т.е. соотношение доверяющих к не доверяющим) к государственным СМИ выше, чем к негосударственным;

-

• общий уровень общественного недоверия (т.е. соотношение не доверяющих к доверяющим) к обеим медиа подсистемам значительно вырос;

-

• но уровень недоверия к государственным СМИ (уровень доверия вырос в 1.7 раза, а недоверия в 3 раза) растет быстрее, чем к негосударственным (уровень доверия вырос в 1.3 раза, а недоверия в 2.2 раза).

Оценивая эти данные, следует также иметь в виду, что уровень доверия белорусов друг к другу значительно ниже, чем к важнейшим социальным институтам. Так, отвечая на вопрос: "Можете ли вы доверять большинству окружающих людей, или в отношениях с ними нужно быть очень осторожным?" в мае 2011 г., только 26.8% респондентов выбрали первый ответ, а две трети второй. Это подтверждает вывод П. Штомпки о кризисе в постсоветских странах, превращающихся в "атомизи-рованные общества", в которых доверие ограничивается небольшими группами межличностного общения. В этом контексте масс медиа остаются одним из немногих социальных институтов, обеспечивающих многим людям своего рода "социальную почву" независимо от ее ценностного характера ("государство и стабильность" для одних или "личность и перемены" для других).

Поразительно, что, несмотря на соотношение "структурного веса" двух медиа подсистем как 9 vs. 1, соотношение их авторитета (следовательно, и влияния) в глазах общества вполне сопоставимо (почти 1.3 vs. 1) и заметно превосходит соотношение социальных групп, интересы которых они выражают (2 vs. 1). Это говорит о возможности постепенного замещения

Таблица 4. Отношение к США в группах, доверяющих разным медиа подсистемам, % *30

|

Отношение к США |

Доверяют гос. СМИ (34.5) |

Доверяют негос. СМИ (30.3) |

Пользователи Интернета* (32.4) |

|

После дипломатического скандала между Республикой Беларусь и США весной 2008 г. Отношения между двумя странами стали напряженными (штат посольства США в Минске сократился в пять раз, и теперь белорусы вынуждены ехать за американскими визами в другие страны). На Ваш взгляд, необходимо восстановить прежние отношения с США или то необязательно? |

|||

|

Необходимо восстановить прежние отношения с США |

35.2 |

51.4 |

64.3 |

|

Это необязательно |

28.1 |

17.8 |

13.4 |

|

Мне все равно |

31.9 |

29.1 |

20.5 |

|

Кто угрожает Беларуси? |

|||

|

США |

1 1 |

I 19.7 |

12.6 |

|

Какое общество Вы считаете более справедливым? |

|||

|

Американское общество |

1 4Л 1 |

| 16.9 |

21.7 |

* По результатам опроса НИСЭПИ в декабре 2010 г. Пользуются Интернетом ежедневно или несколько раз в неделю.

Таблица 5. Динамика общественного доверия к различным подсистемам белорусских СМИ, %

|

Годы |

Государственные СМИ |

Негосударственные СМИ |

||

|

Доверяют |

Не доверяют |

Доверяют |

Не доверяют |

|

|

09’2011 |

25.7 |

62.2 |

32.8 |

52.2 |

|

09’2010 |

35.9 |

48.7 |

30.4 |

49.4 |

|

09’2009 |

44.7 |

42.1 |

45.3 |

35.5 |

|

06’2008 |

47.7 |

46.9 |

49.6 |

48.5 |

|

05’2007 |

51.0 |

39.7 |

50.6 |

35.5 |

|

06’2006 |

57.0 |

35.0 |

37.0 |

47.3 |

|

03’2005 |

53.9 |

33.2 |

40.0 |

40.2 |

|

03’2004 |

47.6 |

37.0 |

35.7 |

42.1 |

|

03’2003 |

45.0 |

37.3 |

43.8 |

33.8 |

|

04’2002 |

38.7 |

43.1 |

32.2 |

43.5 |

|

04’2001 |

33.1 |

35.4 |

25.3 |

31.8 |

|

04’2000 |

38.5 |

31.6 |

25.7 |

31.9 |

|

03’1999 |

39.1 |

31.0 |

21.8 |

32.6 |

|

09’1998 |

41.8 |

26.0 |

19.6 |

32.6 |

|

11’1997 |

43.7 |

21.0 |

25.4 |

24.1 |

|

X |

42.9 |

38.0 |

34.3 |

38.7 |

подсистемы государственных СМИ подсистемой негосударственных при благоприятных условиях.

Конечно, такие перемены зависят от множества факторов — находящихся как в самой медиа системе (например, образование и переподготовка журналистов, профессиональные стандарты и пр.), так и за ее пределами. Например, Д. Халлин и П. Манчини отмечают, что "Иностранное влияние стало гораздо более важным для процесса развития медиа системы в Восточной Европе, чем в Западной. В сфере медиа иностранная собственность и импорт профессиональных стандартов из-за пределов региона, являются главными факторами, воздействующими на развитие медиа системы"31. В то же время, они подчеркивают амбивалентный характер такого воздействия: "Но самым важным вопросом для изучения является характер влияния западной собственности в сфере медиа на их отношение к политике, эволюцию профессиональных норм и т.п. Можно представить несколько вариантов того, как иностранная собственность влияет на связи медиа с политикой. Она может укреплять автономию медиа, предоставляя им экономическую базу, независимую от ангажированного бизнеса в данной конкретной стране. Она может быть частью какого-то альтернативного политического проекта. Или, наоборот, медиа компании с иностранны- ми владельцами могут поддерживать партию власти и сдерживать политическую активность, конфликтующую с ней. Другим очень важным фактором является влияние иностранной собственности на профессиональную культуру медиа. Повышает ли импортируемая сильная профессиональная культура профессионализм местных медиа? Или, наоборот, подрывает ее, поскольку иностранные владельцы рассматривают местные медиа исключительно как коммерческие предприятия, и потому не заинтересованы в поддержке СМИ как "четвертой власти", прямо вытекающей из профессионализации журналистики?"32

В условиях Беларуси "иностранный фактор" развития медиа системы и повышения доверия к ним имеет весьма специфический характер. Из-за разнообразных ограничений (политических, правовых, экономических), упомянутых выше, доля иностранной собственности в медиа системе — как со стороны Запада, так и со стороны России — в нашей стране незначительна и потому, в отличие от посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы, не оказывает на нее серьезного влияния. Влияние "иностранного фактора" проявляется здесь по-другому — как прямое влияние его дискурса и материальной (финансовой, технологической, образовательной) поддержки из-за границы33.

В целом можно сказать, что, если подсистема государственных медиа получает поддержку от государства и доверие большинства "простых людей", то подсистема негосударственных медиа получает поддержку из-за границы и доверие "продвинутого меньшинства". Иными словами, они укрепляют "социальный капитал" и "смазку сотрудничества" в двух разных частях белорусского общества и, таким образом, обеспечивают их дальнейшее сосуществование. Более того, роль медиа в этом процессе не сводится просто к "обеспечению". Как доказывает П. Гросс (2002), "превалирующая в Восточной Европе чрезвычайно противоречивая, политизированная, ангажированная и оценочная журналистика, не соответствующая ни профессиональным стандартам, ни демократической культуре Запада, не просто репрезентирует гражданское общество в этих странах, но сама по себе является гражданским обществом""34 . Это значит, что обе медиа подсистемы, не просто отражают и выражают интересы различных частей белорусского общества, но и постоянно воспроизводят их.

Концептуализация примера Беларуси

Однако этот вывод порождает очень важные теоретические и практические вопросы. Можно ли определить сосуществование различных медиа подсистем (и соответствующих социальных подсистем, являющихся их "социальной почвой") как модель "Островов в океане" со своей собственной природой или просто как "переходный период", затянувшуюся трансформацию одной хорошо известной модели в другую? Каков же критерий подобного определения? Время ("стремительное и драматическое изменение", как его определили Д. Халлин и П. Манчини35)? Но не составляет большого труда обнаружить примеры того, как "трансформации" продолжались десятилетиями без фундаментальных социальных изменений (так называемая "авторитарная модернизация" во многих странах), а с другой стороны — того, как реальные перемены происходили всего за несколько лет или даже месяцев (последствия прихода к власти большевиков в России или нацистов в Германии).

Согласно теоретической модели, предложенной П. Гроссом и К. Якубовичем (2012), "транзит" белорусской медиа сис- темы прошел "точку невозврата", поскольку соответствует обоим критериям "качественных изменений и их необратимос-ти"36. Что же касается ее трансформации, то этот процесс не соответствует ни критерию "достижения целей, изначально заданных ее лидерами", ни критерию "соответствия Западным стандартам", ни определению "посткоммунистических стран с автократическими политическими режимами, которые в данном контексте даже не появляются на картине"37. На наш взгляд, предложенный ими критерий "создания стабильной новой системы медиа независимо от ее природы" или предлагаемая Д. Халлином и П. Манчини концепция "системного медиа парал-лелизма"38 соответствует белорусскому примеру гораздо больше. Однако их тоже недостаточно, поскольку они не объясняют характера этой "природы" и "параллелизма" и их оснований.

Мы считаем, что развитие медиа и социально-политической системы Беларуси в целом является не просто "нетипичным случаем" или "отклонением от основного пути". Неожиданное направление развития социальных систем случается в разных странах. Так, Джордж Фридман, руководитель широко известной информационно-аналитической службы Stratfor, недавно подчеркнул: "Пример Египта поднимает интересный и очевидный вопрос независимо от того, чем он закончится. Что, если проходят демократические выборы, и народ выбирает режим, нарушающий западные принципы прав человека? Что случится, если после невероятных усилий Запада обеспечить свободные выборы, электорат делает выбор в пользу совершенно иного пути, отрицающего Западные ценности — например, когда Западные ценности воспринимаются как морально неприемлемые и им объявляется война? Известный всем пример — Адольф Гитлер, который пришел к власти полностью в рамках правил политического процесса в Веймарской Республике (вполне демократического режима), ясно заявляя о своем намерении заменить существовавший режим другим, популярным в народе, но противоположным демократическому конституционализму в Германии и других стра-нах"39. По иронии судьбы, через несколько недель после этой публикации, американские СМИ опубликовали результаты опроса общественного мнения агентства Zogby International в Ираке согласно которому 42% респондентов считают, что при Саддаме Хусейне, до Западного вторжения, страна жила лучше, и только 30% дали противоположны ответ40.

Практический вопрос, вытекающий из нашего главного вывода (его нередко приходится слышать от Западных коллег), звучит так: "Когда же развитие негосударственных СМИ (равно как и иных негосударственных подсистем) станет устойчивым, и они смогут продолжать свою деятельность без всякой поддержки извне?". К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос, есть лишь предположение. Оно заключается в том, что, поскольку различные, порой противоречащие друг другу социальные подсистемы сосуществуют в Беларуси благодаря особенностям ее истории, культуры и даже географии, разные медиа подсистемы могут сосуществовать здесь долгое время, вовсе не обязательно в итоге "замещая одна другую", оставаясь естественными для этой нации и общества. Кроме того, этот социальный и медиа "параллелизм" может быть нарушен в пользу каждой из сторон благодаря самым разным внутренним и внешним факторам. Но в одном мы убеждены: тот, кто действительно заинтересован в развитии новой модели Беларуси (в том числе и ее медиа системы), имеет для этого необходимую "социальную почву". И эта модель может подойти к разным странам.