Острый деструктивный аппендицит в бедренной грыже - грыжа Гаренжо

Автор: Шапкин Ю.Г., Гусев К.А., Саликова Е.Е.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ущемленная бедренная грыжа является патологией, с которой нередко приходится сталкиваться врачу экстренного хирургического отделения. Об остром аппендиците в бедренной грыже в отечественной медицинской литературе имеются единичные сообщения. Приведено подробное описание такой патологии. Представленный пример демонстрирует особенности симптоматики, сложности, возникающие при дифференциальной диагностике этого заболевания, и описывает один из возможных вариантов оперативного пособия.

Острый аппендицит, бедренная грыжа, грыжа гаренжо, ущемленная бедренная грыжа

Короткий адрес: https://sciup.org/140309998

IDR: 140309998 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_153

Текст научной статьи Острый деструктивный аппендицит в бедренной грыже - грыжа Гаренжо

Актуальность

В практике экстренного хирурга ущемленная бедренная грыжа составляет от 13,5 до 31% от всех ущемлений [1; 2]. Как правило, данная патология выявляется у женщин старше 40 лет – 82–88% случаев [3]. При оперативном лечении ущемленной бедренной грыжи, неизмененный червеобразный отросток обнаруживается в 0,5–5% случаев, а развитие в бедренной грыже острого деструктивного аппендицита встречается крайне редко – 0,08–0,13% всех случаев [4; 5]. Данная патология носит название грыжи Гаренжо, в честь французского хирурга Rene Jacques Croissant de Garengeot, который впервые описал ее в литературе в 1731 г. [6]. На момент написания статьи, в отечественной литературе описаны 2 наблюдения хирургического лечения пациентов с грыжей Гаренжо, а в мировой литературе – 222 [7].

Цель : на основании имеющихся литературных данных и личного клинического опыта описать особенности диагностики и лечебной тактики у пациентов, с грыжей Гаренжо.

Пациентка Л., 86 лет, была доставлена машиной скорой помощи в приемное отделение ГУЗ СГКБ №6 04.05.24

с жалобами на наличие болезненного образования в низу живота справа, покраснение кожи над ним, запор в течение трех суток.

Из анамнеза известно, что объемное образование округлой формы в нижнем отделе живота справа отмечала в течение года. Около четырех дней назад пациентка заметила увеличение образования в размерах, оно стало плотным, появилось покраснение кожи над ним. Также беспокоило отсутствие стула в течение последних трех дней. Точные сроки возникновения симптомов пациентка указать затруднялась, в связи с когнитивными особенностями. За медицинской помощью до момента госпитализации пациентка не обращалась.

Объективный осмотр на момент поступления: состояние средней степени тяжести, за счет болевого синдрома. Положение вынужденное – полное разгибание правой нижней конечности сопровождается усилением боли. АД 140 и 80 мм рт. ст., пульс 70 ударов в минуту, температура тела нормальная. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот незначительно вздут, симметричный, участвует в акте дыхания. В правой паховой области, на 1 см ниже паховой складки, на уровне ее медиальной трети имеется образование овальной формы, размерами 6,5 x 9 см, плотной консистенции, резко болезненное. Симптом кашлевого толчка отрицательный. Кожа над образованием умеренно гиперемирована. При пальпации в других отделах живот безболезненный, мягкий. Симптомов раздражения брюшины нет. Притупления в отлогих частях живота нет. Перистальтика выслушивается, ослаблена. Газы отходят плохо.

Лабораторно отмечалось повышение уровня С-реактивного белка до 142,0 мг/л, СОЭ до 38,0 мм/час. Уровень лейкоцитов – в пределах нормы.

По данным УЗИ ОБП – в правой паховой области визуализируется участок кишки диаметром до 26 мм, без перистальтики. Метеоризм.

При обзорной рентгенографии ОБП – в мезогастрии справа и слева – единичные патологические уровни.

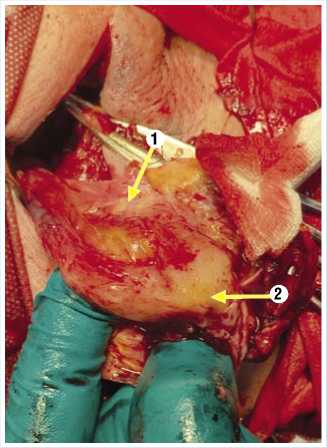

Учитывая вышеописанную клиническую картину, пациентке выставлен диагноз: ущемленная правосторонняя паховая грыжа, флегмона грыжевого мешка. В экстренном порядке она оперирована. Под местной анестезией Sol. Novocaini 0,5% – 80,0 выполнен разрез кожи в косом направлении над грыжей. Тупым и острым путем из окружа- ющих тканей выделен грыжевой мешок до шейки. Выявлено, что грыжевой мешок исходит из бедренного кольца. Он вскрыт – выделилось около 10 мл гноя (взят посев на флору и чувствительность к антибиотикам). Содержимым грыжевого мешка является червеобразный отросток, размером 10x5x1 см, верхушка его багрово– черного цвета, с наложениями фибрина (Рис. 1).

В ходе вмешательства отмечено появление у пациентки психомоторного возбуждения, непроизвольных гримас, перестала отвечать на вопросы. Анестезиологом она седатирована. В рану выведен купол слепой кишки. Брыжейка отростка пересечена на зажимах, лигирована. Выполнена аппендэктомия, культя отростка укрыта кисетным швом, купол слепой кишки погружен в брюшную полость. Грыжевой мешок прошит у шейки, перевязан, отсечен. Выполнена пластика бедренного канала местными тканями по Фабрициусу. Рана промыта 3% раствором перекиси водорода, дренирована резиновой полоской. Редкие швы на кожу. Кровопотеря 20 мл. Продолжительность операции 90 минут.

Гистологическое заключение: острый гангренозный аппендицит.

Послеоперационный диагноз: грыжа Гаренжо справа. Острый гангренозный аппендицит в грыже.

В послеоперационном периоде в течение 2 часов отмечено полное восстановление когнитивных функций пациентки. Через 6 часов пациентка активизирована. Послеоперационный период протекал без осложнений, выписана на 4 сутки с момента госпитализации.

Обсуждение

В данном клиническом наблюдении можно выделить несколько особенностей. Прежде всего, при изначальном подозрении на ущемленную бедренную грыжу, длительность ущемления точно установить не удалось. Это объясняется как возрастными особенностями пациентки, затрудняющими сбор анамнеза, так и постепенным развитием воспаления червеобразного отростка, при атипичной его локализации (в данном случае – в грыжевом мешке), что смазало клиническую картину. У пациентки обнаружены рентгенологические признаки кишечной непроходимости, что в совокупности с ультразвуковой картиной (червеобразный отросток был описан как участок кишки без перистальтики) позволило установить диагноз ущемленной грыжи, а так же предположить присут-

Рис. 1. Деструктивный червеобразный отросток в грыжевом мешке бедренной грыжи. 1 – грыжевой; 2 – мешок аппендикс.

ствие петли тонкой кишки в грыжевом мешке. Вместе с тем обращало на себя внимание несоответствие общего состояния пациентки и сроков заболевания (3–4 суток) – отсутствовали признаки водно–электролитных нарушений и по-лиорганной недостаточности, отсутствие застойного отделяемого по назогастральному зонду. Следует отметить низкую информативность УЗИ, что перекликается с данными других авторов [8]. В то же время, этот метод полезен при дифференциальной диагностике с лимфаденитом, и для установления присутствия полого органа в грыжевом мешке.

По данным литературы, эффективность КТ или МРТ в дооперационной диагностике может достигать 98% [8]. Однако, в приведенном клиническом примере, выполнение КТ или МРТ могло затянуть предоперационную подготовку и никак не повлияло бы на лечебную тактику.

В литературе описано три основных подхода к лечению грыжи Гаренжо. Первый вариант оперативного пособия представляет собой классическую гер-ниотомию и аппендэктомию, с учетом гнойного процесса предпочтение отдается вариантам пластики с использованием местных тканей [9]. Недостатком данного подхода служит невозможность выведения в рану купола слепой кишки с основанием червеобразного отростка при определенных анатомических особенностях, а также риск повреждения крупных сосудов при рассечении ущемляющего кольца.

Второй вариант операции – лапароскопическая аппендэктомия с последующей эндоскопической пластикой грыжевого дефекта сетчатым имплантом (TAPP или eTAP) [10; 11]. Недостатком этой методики можно считать необходимость интубационного наркоза, а также высокий риск контаминации сетчатого импланта [9].

Третий вариант вмешательства предполагает комбинацию двух вышеперечисленных подходов – открытое оперативное лечение бедренной грыжи, с последующей лапароскопической аппендэктомией [12].

Заключение

Таким образом, при ущемленной грыже отсутствие клинических симптомов запущенной кишечной непроходимости, а так же отсутствие ярко выраженного момента ущемления в анамнезе, помогут заподозрить грыжу Гаренжо на дооперационном этапе.

При выборе варианта оперативного вмешательства хирург должен исходить из индивидуальных особенностей пациента, технической оснащенности стационара и личного практического опыта. В приведенном клиническом наблюдении с учетом возраста пациентки, выполнение герниотомии и аппендэктомии под местной анестезией с внутривенной седа-тацией является наиболее оптимальным и безопасным вариантом вмешательства. В случае возникновения сложностей при обработке основания червеобразного отростка, оправдано выполнение данного этапа лапароскопическим доступом. Показания для выполнения лапароскопии могут быть расширены у молодых пациентов, не имеющих серьезной сопутствующей патологии.

Согласие пациента. Пациент добровольно подписал информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме.