Острый коронарный синдром под маской миокардита

Автор: Трошина А.А., Вшивкова Т.А., Карташева Е.Д., Салов А.С., Марчак Д.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены клинические наблюдения течения острого миокардита, замаскированные под острый коронарный синдром; подходы к дифференциальной диагностике и тактике лечения с использованием современных алгоритмов

Миокардит, острый коронарный синдром, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140306358

IDR: 140306358 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_1_163

Текст научной статьи Острый коронарный синдром под маской миокардита

Миокардиты остаются одной из самых «загадочных» нозологий в кардиологии ввиду большего количества клинических масок, с которыми госпитализируются пациенты. Частота встречаемости миокардитов составляет 20–30% всех некоронарогенных заболеваний сердца. Таким образом, около 22 случая на 100 тыс. населения в год. Частота острого миокардита составляет примерно 1,5x106 случаев в год. Чаще развивается у мужчин молодого возраста, у женщин заболевание протекает в более тяжелой форме. В эру пандемии вирусных инфекций, в том числе COVID-19, увеличилось количество случаев заболеваемости острым миокардитом после перенесенной инфекции. Согласно данным национальной библиотеки Pubmed в период с 2020 по 2023 гг. опубликовано более 2000 статей по этой теме, хотя всего, за последние 20 лет, описано около 10 тыс. наблюдений.

Диагноз «Миокардит» подразумевает под собой поражение миокарда воспалительной, инфекционной, токсической, аллергической, аутоиммунной или неясной этиологии, с широким спектром клинических симптомов: от бессимптомного течения до тяжелой сердечной недостаточности. Значимые различия клинической картины данной патологии делают вопросы диагностики, классификации и лечения миокардита крайне сложными.

В клинической практике все миокардиты принято систематизировать по этиологии (предполагаемый повреждающий фактор) и патогенезу (характер повреждения миокарда). В клинико-морфологической классификации E.B. Lieberman (1991) различают следующие формы миокардита: молниеносная (фульминант- ная), подострая, хронически активная и хронически персистирующая. В последующем дополнительно были описаны две клинические формы, верификация которых, способна повлиять на течение и определение дальнейшей тактики ведения: гигантоклеточный и эозинофильный миокардиты. Однако, учитывая невозможность повсеместного выполнения эндомиокардиальной биопсии, как «золотого стандарта» диагностики миокардита, и дальнейшего исследования гистологического материала, в реальной клинической практике данная классификация учитывается редко.

В связи с этим в настоящее время продолжают разрабатываться клинические классификации, основанные на эти-опатогенетическом принципе, которые могут беспрепятственно учитываться наравне с вышеописанными формами

миокардитов. Так, в 2016 г. была предложена простая и удобная характеристика миокардитов, основанная на оценке исходного состояния пациентов, — классификация клиники Мэйо (Mayo clinic classification). Она позволяет определиться с прогнозом и выбором тактики лечения. На основе трех ведущих симптомов: боли в грудной клетке, аритмии, проявления сердечной недостаточности различают пациентов высокого риска, умеренного и низкого риска.

Точная распространенность миокардита в настоящее время неизвестна ввиду значительной вариабельности клинических проявлений, а также большого количества стертых форм, которые могут быть малозаметны на ранних этапах диагностики.

Данные наблюдательных и эпидемиологических исследований позволили установить, что в дебюте болезни пациенты испытывают:

• чувство нехватки воздуха в 68,6%;

• боли в области сердца в 34,1%;

-

• сердцебиение в 32,8%;

-

• лихорадку в 29,8%;

-

• нарушения ритма в 16,4%;

-

• кровохарканье в 11,9%;

-

• кашель в 8,9%;

-

• приступы удушья в 5,97%;

-

• головокружение в 2,9%;

-

• синкопальные состояния в 1,5%.

На сегодняшний день выделяют несколько клинических масок течения острого миокардита.

-

1. Псевдокоронарный (клиническая картина типична для ОКС).

-

2. Маска декомпенсации сердечной недостаточности.

-

3. Аритмогенный дебют миокардита.

-

4. Ревматический миокардит.

Трудность в выстраивании маршрутизации такого пациента состоит в том, при абсолютно типичной картине болевого синдрома, электрокардиографическая очень не специфична. В ситуациях со стойким подъемом сегмента ST, пациенту стандартно выполняется коронароангиография, по результатам которой принимается диагностическое решение. При отсутствии коронарной патологии резко возрастает вероятность наличия миокардита, перикардита или с учетом продолжительности, выраженности и локализации болевого синдрома — расслаивающей аневризмы аорты.

Мужчина, 19 лет, поступил в НМХЦ имени Н.И. Пирогова в апреле 2023 г. с направительным диагнозом «Острый

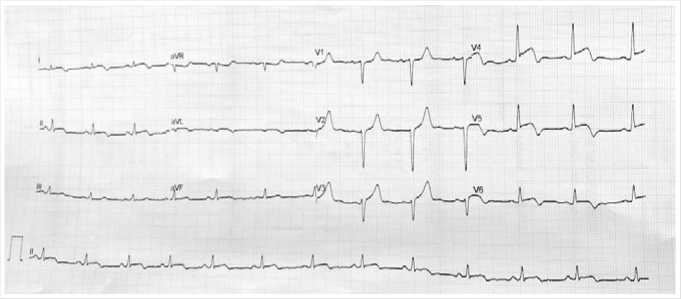

Рис. 1. ЭКГ при поступлении.

коронарный синдром-? Острый миокардит-?».

Из анамнеза известно: за неделю до госпитализации у пациента отмечались явления ОРЗ (двукратное повышение температуры тела максимально до 39,5 °С, боли в горле). Обратился в поликлинику по месту жительства, где был установлен диагноз «острый фарингит» и назначено лечение: Амоксиклав 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Пациент дважды отмечал боли в левой половине грудной клетки, ноющего характера, без иррадиации, преимущественно в ночное время, длительностью около 2-х часов, которые не менялись в зависимости от положения тела, а также не были провоцированы физической нагрузкой.

При контрольном осмотре терапевта в связи с вышеперечисленными жалобами зарегистрирована ЭКГ (Рис. 1): Синусовый ритм, ЧСС 75 в мин. ЭОС вертикально расположена. PQ 0,13 с; QRS 0,07 с; QT 0,39 с; QTс 0,43 с; Сегмент ST: Элевация в I до 1 мм, V4, V5 — 2 мм, V6 до 1 мм. Отрицательные Т в I, AVL, V5-V6. При сравнении с ЭКГ от 02.10.2022 — Элевация сегмента ST в I до 1 мм, V4, V5 — 2 мм, V6 до 1 мм. Отрицательные Т в I, AVL, V5-V6. Пациент был госпитализирован по каналу СМП.

При поступлении: состояние удовлетворительное, гемодинамика стабильна. На момент осмотра жалоб не предъявлял, «ангинозные» боли не беспокоили. Температура тела при поступлении 36,6 °С. Телосложение правильное, конституция нормостеническая. Кожный покров нормального цвета и влажности, цианоза нет. Отеков нет. Аускультативно дыхание везикулярное проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД в покое 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, акцентуаций, шумов нет. ЧСС 71 в мин., ритм сину- совый. Пульс на лучевых артериях ритмичный 71 в мин. АД 125/75 мм рт. ст. Пульсация артерий стоп сохранена. Со стороны других органов и систем — без особенностей.

ЭХО-КГ: Камеры сердца не расширены. Лоцируется умеренное концентрическое утолщение миокарда левого желудочка. Фракция выброса 68% — нарушений глобальной и локальной сократимости ЛЖ не выявлено. Диастолическая функция его не нарушена. Пролабирование передней створки МК с регургитацией 1 степени. Дополнительные мышечные трабекулы в области верхушки. Признаков легочной гипертензии не выявлено. Жидкости в полости перикарда не выявлено.

Лабораторные данные:

Тропонин I — 58800,2 пг/мл (референсные значения 0 — 34,2 пг/мл), в динамике снижение до 2,8 нг/мл (при норме до 0,023 нг/мл).

КФК-МВ — 166,3 нг/мл. (референсные значения 0 — 5,2 нг/мл), С-РБ — 18 мг/л (референсные значение 0–5 мг/л), а также повышение АСТ до 3 норм.

Общий анализ крови: лейкоцитоз (10,2 тыс./мкл) со сдвигом лейкоцитарной формулы в сторону нейтрофилов (76,6%).

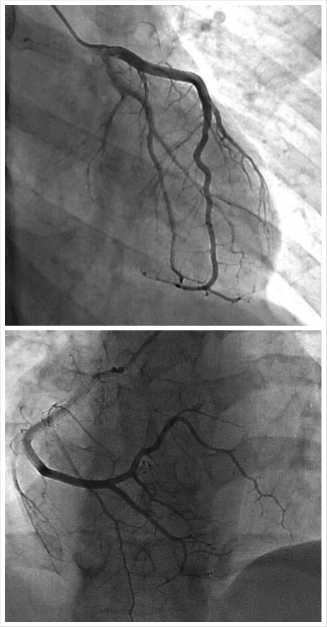

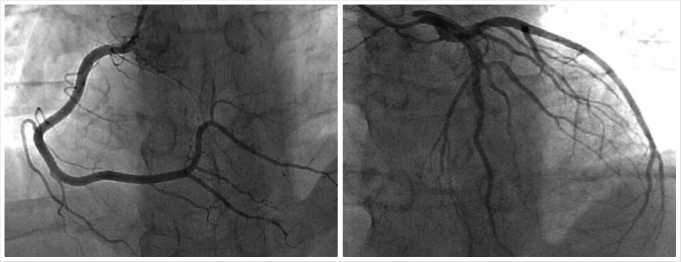

Учитывая клиническую картину рецидивирующего болевого синдрома, данные лабораторного исследования, а также картину стойкой элевации сегмента ST на ЭКГ, было принято решение о проведении диагностической коронаро-ангиографии по жизненным показаниям (Рис. 2; 3).

Ствол ЛКА: без гемодинамически значимых изменений. ПНА: без гемодинамически значимых изменений. ОА: без гемодинамически значимых изменений. ПКА: без гемодинамически значимых

Рис. 2, 3. Коронароангиография.

изменений. Правый тип коронарного кровоснабжения. Поражения вазоспастического характера и иных аномалий коронарного русла не выявлено.

Таким образом, учитывая критерии Американской ассоциации кардиологов, у пациента имеется 2 больших критерия диагноза миокардита и 1 малый: наличие предшествующей инфекции, лабораторно выявление лейкоцитоза с нейтрофильным сдвигом, повышение уровня С-РБ, повышение уровня тропонина I и КФК-МВ.

За время наблюдения в ПРИТ состояние пациента оставалось стабильным, ангинозные боли не проявлялись, симптомы сердечной недостаточности не нарастали. Переведен в профильное отделение для лечения и наблюдения.

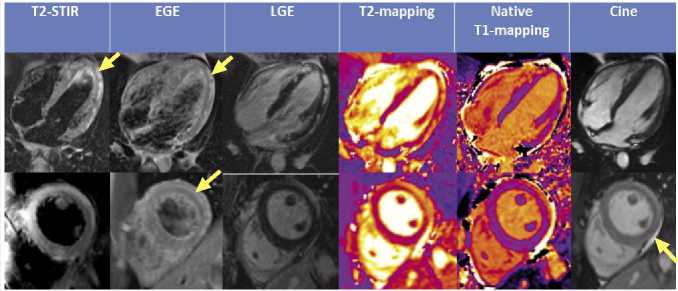

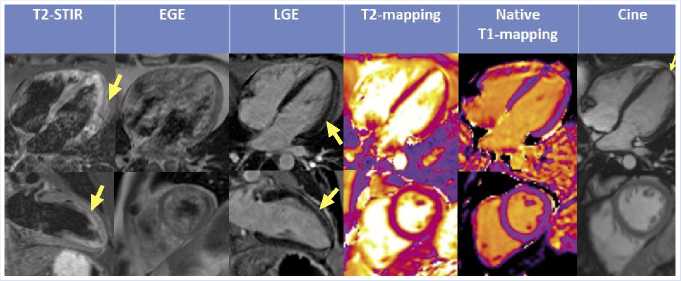

С целью не инвазивной верификации диагноза, уточнения объема поражения миокарда, пациенту выполнена МРТ сердца с гадолиний содержащим контрастным веществом (Рис. 4).

Зоны отека (→) в передней, боковой, нижней стенке ЛЖ и МЖП (Т2-STIR), с выраженным ранним (EGE) и отсроченным субэпикардиальным и интрамуральным накоплением КВ (LGE) в вышеописанных зонах. Повышение значения нативного Т1 (до 1430 м) и Т2 (до 85 м)

Рис. 4. МРТ сердца с гадолинием.

при картировании миокарда. Небольшой выпот (→) в полости перикарда (Cine).

Описание исследования: На полученных изображениях миокард неоднородного МР-сигнала на Т2-, Т2-TIRM ВИ за счет интра- и субэпикардиальных сливных очагов отека в области боковой, передней, нижней стенки ЛЖ (все уровни, более выражено верхушка), МЖП, апикальных отделах ПЖ (соотношение со скелетной мышцей >4). Признаки гиперемии миокарда на Т1-ВИ после контрастного усиления на уровне вышеописанных зон отека (соотношение со скелетной мышцей >2). В отсроченную фазу сканирования (10–15–20 мин.) определялись множественные сливные очаги интра- и субэпикардиального накопления КВ в области боковой, передней, нижней стенки ЛЖ, МЖП, апикальных отделах ПЖ.

Заключение: МР-картина острого миокардита: 3 Положительных критерия по Lake Louise (МРТ-критерии диагностики миокардита, предложенные международным консенсусом экспертов в 2009 году). Сократительная функция ПЖ и ЛЖ не снижена. Клапаны сердца не изменены. Тромботические массы в камерах сердца не выявлены.

Таким образом, был установлен клинический диагноз: «Острый миокардит, вирусного (?) генеза».

При полной нормализации воспалительных маркеров и отсутствии дальнейшего прогрессирования заболевания, пациент выписан на амбулаторный этап наблюдения.

Мужчина, 36 лет, госпитализирован в НМХЦ им. Н.И. Пирогова с направительным диагнозом «Острый коронарный синдром».

Со слов пациента: в ночные часы отметил эпизод давящей, сжимающей боли «в области грудины», высокой ин- тенсивности (7 баллов по ВАШ), с иррадиацией в подлопаточное пространство и нижнюю челюсть. Купировался самостоятельно в течение часа. В связи с данными жалобами вызвал бригаду СМП.

Из анамнеза известно, что за 2 недели до госпитализации, возникло однократное повышение температуры тела до 39,0°С, а также нарушение стула по типу диареи. За помощью не обращался, данное состояние купировано самостоятельно.

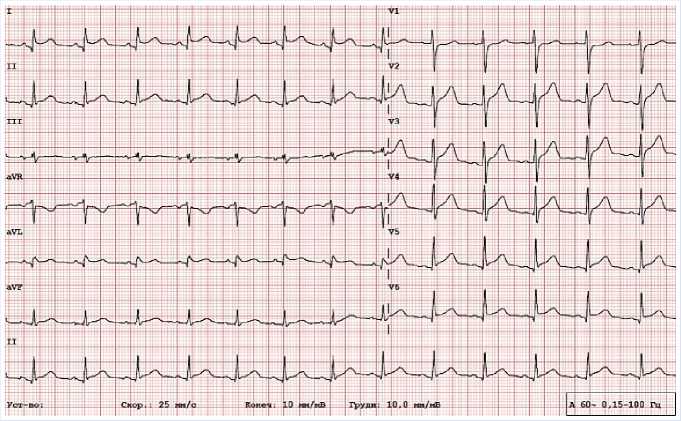

При поступлении зарегистрирована ЭКГ (Рис. 5): ритм синусовый ЧСС 87, ЭОС правильно расположена. PQ 0,15 QRS 0,09 QT 0,37, горизонтальная элевация ST до 1 мм в отведении I II aVL, V5-V6? косовосходящая элевация в отведениях V2-V4. В сравнении с ЭКГ снятой на предыдущем этапе без динамики. А также выявлено повышение уровня TnI до 1,3 нг/мл (референс <0,010 нг/мл).

Учитывая клиническую картину, динамику ЭКГ, уровень тропонина, согласно порядку оказания медицинской помощи, пациенту экстренно выполнена коронаровентрикулография (Рис. 6; 7).

ПМЖА — «миокардиальный мост» дистальной трети, стенозирующий просвет артерии в систолу на 70–80%. По другим коронарным артериям — без значимой патологии.

В ходе дополнительного обследования: ЭхоКГ — зон нарушения локальной сократимости нет. По данным холтеровского мониторирования — значимых нарушений ритма и проводимости не обнаружено.

Лабораторно выявлено:

-

• Повышение уровня С-РБ до 12,7 мг/л; (референсные значения 0–5 мг/л); в динамике — снижение до 2,3 мг/л.

-

• Ускорение СОЭ до 16 мм/час; (референсные значения 0–15 мм/час).

Рис. 5. ЭКГ при поступлении.

Рис. 6, 7. Коронароангиография.

Рис. 8. МРТ сердца с гадолинием.

-

• Повышенное значение фибриногена до 6,08 г/л; (референсные значения 2 — 4 г/л); в динамике снижение до 4,2 г/л.

С целью уточнения характера поражения миокарда и верификации диагноза, проведена МРТ сердца с гадолинием (Рис. 8).

Зоны отека (→) в передней и боковой стенке ЛЖ (Т2-STIR), с незначительным ранним (EGE) накоплением КВ, наличием отсроченного субэпикардиального накопления КВ (LGE) в вышеописанных зонах. Повышение значения нативного Т1 (до 1128 мс) и Т2 (до 60 мс) при картировании миокарда.

Минимальный выпот (→) в полости перикарда (Cine).

Заключение

В отсроченную фазу сканирования (10–15–20 мин.) определялось протяженное субэпикардиальное и интрамуральное накопление контрастного вещества по боковой и передней стенке ЛЖ на среднем и апикальном уровне. МР-признаки острого миокардита (2 положительных критерия по Lake Louise). Сократительная функция ПЖ и ЛЖ не снижена. Клапаны сердца не изменены. Тромботические массы в камерах сердца не выявлены.

Таким образом, учитывая критерии Американского общества кардиологов, у пациента имеется 2 больших критерия диагноза миокардита и 1 малый: наличие предшествующей инфекции, лабораторно выявление повышение маркеров острой фазы воспаления и тропонина I. Установлен клинический диагноз: «Острый миокардит».

За время стационарного наблюдения, на фоне терапии состояние пациента с положительной динамикой: на контрольной ЭКГ — уменьшение элевации сегмента ST до 0,2 мм, снижение уровня TnI до 0,96 нг/мл (референсные значения <0,010 нг/мл), лабораторно снижение острофазовых показателей крови.

Обсуждения

В современной литературе вопрос соотношения частоты встречаемости миокардита, и острых/хронических проявлений собственно ИБС (коронарного атеросклероза) остаются в ряду крайне мало изученных, но актуальных в проблеме миокардита. Современный термин «Инфаркт миокарда с неизмененными коронарными артериями (Myocardial infarction with normal coronary arteries, MINCA)» достаточно прочно обосновался в англоязычной литературе, и его частота оценивается на уровне 5–25%. В дифференциальном ряду заболеваний, с которыми необходимо дифференцировать MINCA, миокардит занимает одно из первых мест. По данным клиники Ша-ритэ, среди 24 пациентов с инфарктоподобной клиникой (боли, подъем сегмента ST и повышение уровня тропонина), вирусный геном в миокарде был выявлен в 71% (парвовирус В19 у 12 больных) при наличии морфологических признаков миокардита лишь у 1.

Повышение уровня тропонина свидетельствует о развитии некроза миокарда, хотя МР-изменения, в отличие

Шапкин Ю.Г., Старчихина Д.В., Матвеева Е.Н.

ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛИ ТОЩЕЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ от истинного инфаркта, локализованы субэпикардиально. По-видимому, необходимо различать две клинические ситуации, связанные с миокардитом. В первом случае речь идет о воспалительном некрозе миокарда, клинические проявления которого полностью соответствуют диагностическим критериям инфаркта миокарда, но при этом не формируются стойкие постинфарктные изменения на ЭКГ, отличны от инфаркта данные МРТ, отсутствует рубцовое поражение по данным сцинтиграфии и стойкие гипо/аки-незы при ЭхоКГ.

Список литературы Острый коронарный синдром под маской миокардита

- Fung G, Luo H, Qiu Ye, Yang DB. McManus Myocarditis/Circulation Research. 2016; 2: 496-514. 10.1161/CIRCRESAHA.115. 306573. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306573 EDN: WVBVLD

- Клинические рекомендации МЗ РФ Миокардиты. 2020 г.

- Благова О.В., Недоступ А.В. Современные маски миокардита (от клинических синдромов к диагнозу) // Российский кардиологический журнал. - 2014. - №5(109). - С.13-22. EDN: SDVHRD

- Niccoli G, Scalone G, Crea F. Acute myocardial nfarction with angiographically normal coronary arteries: what are we missing? G Ital Cardiol (Rome). 2013; 14(12): 817-27.

- Kühl U, Pauschinger M, Bock T, et al. Parvovirus B19 infection mimicking acute myocardial infarction. Circulation. 2003; 108(8): 945-50.