От «das kapital» к «le capital»: идеи Т. Пикетти в контексте историко-экономических исследований

Автор: Володин Андрей Юрьевич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Актуальные проблемы политэкономии

Статья в выпуске: 4 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теории концентрации капитала в контексте роста экономического неравенства в исторической ретроспективе, проведенного профессором Парижской школы экономики Тома Пикетти. Пикетти сформулировал оригинальную концепцию исторического развития экономического неравенства в монографии «Капитал в XXI веке» и привлек широкое внимание к проблеме неравенства. Для выявления степени концентрации капитала в разных странах Пикетти сравнивает верхние децили (10 %) и верхние центили (1 %) богатых семей. Представлена краткая характеристика ключевых критических замечаний по отношению к концепции неравенства Пикетти, преимущественно касающихся споров о роли человеческого капитала в исторической ретроспективе и фундаментальности основных законов капитализма. «Капитал в XXI веке» является важным вкладом в дискуссию о цикличности «расхождения» и «схождения» богатых стран мира.

Пикетти, экономическое неравенство, распределение богатства, концентрация капитал, экономическое сравнение, капитал в xxi в

Короткий адрес: https://sciup.org/14723912

IDR: 14723912 | УДК: 330.1:94”20”

Текст научной статьи От «das kapital» к «le capital»: идеи Т. Пикетти в контексте историко-экономических исследований

Профессор Парижской школы экономики Тома Пикетти удивил всех. Его «Капитал в XXI веке» доказал, что политэкономия интересна не только специалистам, о ней хотят знать и судить миллионы людей по всему миру [1]. Недаром уже сегодня по всему миру продано 2 млн экземпляров этой фундаментальной монографии. В академических кругах активно обсуждается вопрос, насколько наблюдения Пикетти фундаментальны [3–8, 16, 18]. Т. Пикетти несколько десятилетий посвятил изучению экономического неравенства [12]. Особый интерес у него исправно вызывала экономика Франции в длительной ретроспективе и в сравнении с европейскими и заокеанскими лидерами мирового хозяйства [13]. Пикетти рассматривает капитал как важную часть общественных отношений, и, как следствие, в его концепции капиталистическая концентрация вступает в противоречие с провозглашаемыми демократическими принципами. Призыв к политической и исторической экономии – важная часть исследовательского проекта Пикетти, старающегося объединить глубину размышлений классиков экономической мысли и современное разнообразие данных и подходов к их анализу [2].

Издание первого тома «Капитала» К. Маркса и «Капитал в XXI веке» Т. Пикетти разделяют 146 лет. Что изменилось за это время? Казалось бы, все. Но в осмыслении проблемы распределения богатства ключевой вопрос, который был задан К. Марксом и переосмыслен С. Кузнецом, актуален до сих пор: неизбежно ли динамика накопления частного капитала приводит ко все большей концентрации богатства и власти в руках немногих? Или же уравновешивающие силы роста, конкуренции и технического прогресса спонтанно обеспечивают сокращение неравенства и гармоничную стабилизацию на высших стадиях развития. Не стоит забывать, что капитал в исторической динамике менялся по своей природе – был земельным, а стал недвижимым, промышленным, финансовым.

Образ «Капитала» Маркса преследует труд Пикетти повсюду (и возникает подозрение, что название книги – продуманный издательский ход, нежели просто случайная навязчивая связь). Но главными, с точки зрения изучения неравенства, изменением за полтора столетия, конечно, можно считать, во-первых, невообразимые катаклизмы, произошедшие с миром в XX в., и во-вторых, компьютеризацию науки и улучшение возможностей по сбору и исследованию экономических данных. Размышления политэкономистов и писателей XIX в., ко- торые весьма точно обобщали свои частные наблюдения, Пикетти называет «спором без источников», когда систематическое наблюдение было просто невозможно, а точка зрения определяла отношение к происходящему. «Крестьянин или дворянин, рабочий или промышленник, поденщик или банкир, – пишет Пикетти, – каждый с того наблюдательного пункта, который он занимает, видит важные события, затрагивающие жизненные условия разных людей и меняющие отношения власти и господства между различными социальными группами, и формулирует собственное понимание того, что справедливо, а что нет» [1, с. 21].

Эффект Пикетти

Пикетти родился 7 мая 1971 г. в парижском предместье Клиши-ла-Гаренн. Изучал математику и экономику в Высшей нормальной школе. Уже в 22 года Пикетти защитил в Лондонской школе экономики и политических наук докторскую диссертацию (PhD) о теории перераспределения богатств в экономике. Диссертация была опубликована [12] и награждена Французской экономической ассоциацией как лучшая диссертация года.

Сразу после защиты Пикетти отбывает из Лондона в Бостон, а точнее в американский Кембридж, где два года преподает экономику в Массачусетском технологическом институте. «Преподавая в Бостоне, – вспоминает он, – я мечтал попасть в Высшую школу социальных наук, в которой блистали такие ученые, как Люсьен Февр, Фернан Бродель, Клод Леви-Стросс, Пьер Бурдье, Франсуаза Эритье, Морис Годелье и многие другие» [1, с. 50]. В 1995 г. Пикетти стал исследователем Национального центра научных исследований (CNRS), а через 5 лет он уже стал профессором (directeur d’études) в Высшей школе социальных наук, куда так мечтал попасть. В 2002 г. Пикетти был присужден «Приз лучшему молодому экономисту Франции».

В 2006 г. открывается новая важная страница в биографии Пикетти – он становится одним из организаторов и первым ру- ководителем Парижской школы экономики, в которой работает и по сей день. В 2013 г. «Капитал в XXI веке» выходит на французском языке, а Пикетти получает престижную премию «Yrjö Jahnsson Award», вручаемую экономистам моложе 45 лет за «вклад в теоретические и прикладные исследования, имеющие важное значение для изучения экономики в Европе».

Пикетти был замечен и в политической деятельности. В частности, во время президентской избирательной кампании 2006 г. он являлся экономическим советником кандидата от французской социалистической партии Сеголен Руаяль. А в 2012 г. подписал открытое письмо в поддержку Франсуа Олланда. Но после того, как правительство Олланда не реализовало программу по прогрессивному налогообложению сверхдоходов во Франции, Пикетти отказался от ордена Почетного легиона, заявив, что правительству лучше заниматься ростом экономики, а не наградами. Пикетти является постоянным обозревателем французской газеты «Libération» и колумнистом газеты «Le Monde».

Опубликованный в Париже в 2013 г. «Le Capital au XXIe siècle» был воспринят благосклонно. Но никто не мог предугадать, что перевод книги на английский язык весной 2014 г. вызовет настоящий фурор. Стоило английскому варианту книги появиться на прилавках, как Пикетти стал настоящей звездой (после статьи в «The Guardian» его стали называть «рок-звездой экономики»). Он выступал в многочисленных ток-шоу, отвечал на вопросы ведущих деловых и финансовых изданий, давал острые и иногда остроумные комментарии по вопросам актуальной экономической политики. Некоторые издания окрестили такой успех – «пи-кеттиманией» или «эффектом Пикетти».

Возможно, одна из причин такого успеха кроется в политических лозунгах движения «Occupy Wall Street», ведь плакаты «We are 99 %» созвучны так называемому цен-тельному анализу Пикетти, когда рассматривается 1 % самых богатых владельцев капитала как отдельная категория. Вместе с тем, конечно, и обращение к известным художественным образам украшает текст и делает его более доступным широкому кругу читателей. Например, во второй главе исследуется смысл денег в классическом романе. По тексту россыпью даны примеры не только из Бальзака, Джейн Остин или Алексея Толстого, но и приводятся параллели из кинофильма «Титаник», сериала «Доктор Хаус» или мультфильма «Коты-аристократы».

«Капитал в XXI веке»: от data к capta

Д. МакКлоски убедительно показала, что имеет смысл в современных исследованиях различать «data», т. е. данные как «данность», которыми пользуется большинство экономистов, часто даже не задумываясь из каких источников они получены, и «capta», т. е. данные как «находка», собранные специально для исследования из разнообразных источников, как это сделал Пикетти [7, p. 74]. Не менее важно, что данные сегодня становятся общедоступными для дальнейших исследований, критики и уточнений. В частности, все данные, использованные в «Капитале в XXI веке», опубликованы онлайн ( http://piketty . pse.ens.fr/capital21c).

Помимо этого, в рамках международного историко-сравнительного проекта создана «Всемирная база данных высоких доходов» (World top incomes database, WTID), обобщающая собранные из разных национальных источников динамические данные об изменениях дохода, прибыли и распределении неравенства в мире (в настоящий момент доступны данные по 30 странам, в планах – публикация данных о 45 странах). База данных доступна исследователям по адресу: http://topincomes . parisschoolofeconomics.eu/ Среди показателей дохода можно узнать не только о привычных децилях (10 %) или центилях (1 %) распределения доходов среди населения, но и оценить параметры распределения по таким показателям, как 0,5, 0,1, 0,05, 0,01 % доходов самых богатых граждан стран, внесенных в базу.

При этом критики «Капитала в XXI веке» подчеркивают, что «данные не говорят сами за себя». Прежде всего речь идет об очевидном смешении понятий «капитал» и «богатство». «Анализ странным образом, – пишут Л. Блюм и С. Дарлауф, – оказывается неисторичным, так как не учитывает в интерпретации данных процесс экономического развития и изменений» [4, с. 751]. Хотя справедливости ради, сам Пикетти отмечает, что «для простоты изложения слова «капитал» и «богатство» будут использоваться как взаимозаменяемые термины, как полные синонимы» [1, с. 62]. Другим аспектом открывшегося спора о капитале стала дискуссия вокруг человеческого капитала, который Пикетти называет иллюзией [1, с. 226], а критики его концепции считают такую недооценку ошибочной [7, p. 89–90].

Книга Пикетти состоит из четырех почти самостоятельных частей. Первая часть посвящена экономической теории, которую Пикетти называет политической экономией: в ней разбираются такие понятия, как

«доход» и «капитал», и вводится формула первого основного закона капитализма. Вторая часть переходит от наблюдения явления к изучению динамики, прежде всего, соотношения капитала и дохода, тут же в контексте исторических метаморфоз капитала Пикетти вводит второй основной закон капитализма (помимо, естественно, Франции, большая часть наблюдений посвящена Британии, Германии и США). Третья часть исследует структуру неравенства, особое внимание уделяется различиям в структуре неравенства в трудовых доходах и собственности на капитал. Не забывает Пикетти и о «дилемме Растиньяка»: что доходнее – хорошо учиться или удачно жениться? И наконец, в четвертой части, которая становится своеобразным демократическим манифестом против роста неравенства, Пикетти призывает примирить капитализм и демократию, установив правила мирового регулирования для капитала.

Пикетти также включается в популярную сегодня дискуссию о «великом рас-

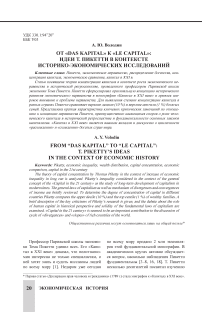

Рис. 1. / Fig. 1. Глобальное неравенство (0–2012 гг.): от дивергенции к конвергенции?/ Global Inequality (0 – 2012): from divergence to convergence?

(Источник: piketty.pse.ens.fr/capital21c (см. табл.: Chapter1TablesFigures.xls FS1.3)) / ( Source: piketty.pse.ens.fr/capital21c (refer to table: Chapter1TablesFigures.xls FS1.3))

хождении» (дивергенции) и возможном преодолении этого эффекта в ближайшем будущем, т. е. схождении (конвергенции).

На основе историко-экономических данных большой длительности можно увидеть значительное расхождение по уровню ВВП на душу населения между Европой и Америкой в сравнении с Азией и Африкой (рис. 1). «Капитал в XXI веке» оказывается важным вкладом в дискуссию о цикличности «расхождения» и «схождения» богатых стран мира, обращая внимание на эмпирические закономерности, которые важно учитывать в условиях глобализации финансовых рынков. Как доказывает Пикетти, какой бы значимой ни была уравнивающая сила, обеспечивающая конвергенцию между странами, иногда над ней могут брать верх силы дивергенции, действующие в противоположном направлении, т. е. силы, способствующие увеличению и углублению неравенства [1, с. 41].

Б. Миланович написал, что книга «Капитал в XXI веке» «обозначила важный рубеж в экономическом мышлении». Причем, по его мнению, «ключевой вклад Пикетти – общий анализ капитализма, а проблемы неравенства – лишь один из аспектов этого анализа. Не заявленная, но подразумеваемая цель Пикетти – объединить теории роста с теориями функционального и личного распределения доходов и дать всеобъемлющее описание капиталистической экономики». Однако, некоторые наблюдения кажутся Милановичу спорными. В частности, рассматривая неравенство Пикетти r > g, Миланович задается вопросом: «если соотношение капитал/выпуск так серьезно увеличивается, то почему не уменьшается предельная отдача на капитал? Разве g не будет снижаться? «Жесткость» показателя отдачи на капитал – это, очевидно, слабое место в системе Пикетти» [8, с. 134].

Надо заметить, что понятие капитализма в его историческом смысле сегодня существенно размывается. Например, в недавно опубликованной «Кембриджской истории капитализма» история капитализма ведется с эпохи древнего Вавилона, а под капитализмом понимается взаимосвязь 4 элементов: частная собственность, гарантированные договоры, рынок с гибкими ценами и поддержка государства. Капитал в такой модели рассматривается как фактор производства, но его историческое измерение стирается и превращается в константу экономического развития [17, vol. 1, p. 2–5].

Фундаментальные законы капитализма?

Пикетти в «Капитале в XXI веке» водит в научный оборот два основных закона капитализма. Первый закон гласит, что доля капитала в национальном доходе равна уровню доходности капитала, умноженному на соотношение между капиталом и доходом (α = r × β). Второй закон заключается в том, что соотношение между капиталом и доходом в долгосрочной перспективе равно соотношению между уровнем сбережений и темпами роста (β = s / g).

Первый закон капитализма, как пишет Пикетти, представляет собой «чисто бухгалтерское уравнение», в котором соотношение между капиталом и доходом (β) прямо связано с долей доходов с капитала в национальном доходе (α). Смысл этой закономерности состоит в том, что если β = 600 %, а r = 5 %, то α = r × β = 30 %. Таким образом, если имущество равно шести годам национального дохода данного общества, а средняя доходность капитала составляет 5 % в год, то доля капитала в национальном доходе равна 30 % [1, c. 67].

Как известно, доходность капитала занимает важное место в экономических теориях (прежде всего, в марксизме). Однако Пикетти подчеркивает, что тезис Маркса о тенденции к снижению нормы прибыли в историческом измерении оказался ошибочным. В любом случае доходность капитала, в какую бы юридическую форму эти доходы ни облекались (прибыль, арендные платежи, дивиденды, проценты, роялти, прирост капитала и т. д.), крайне важна для понимания экономической динамики. Доходность, конечно, существенно варьируется в зависимости от вида вложений капита- ла, например некоторые предприятия могут получать доходность более 10 % в год, а другие – напротив, работать в убыток. По данным Пикетти, средняя доходность акций в долгосрочной перспективе составляет 7–8 %, тогда как вложения в недвижимость и облигации обычно не приносят более 3–4 %, а реальная процентная ставка по государственному долгу иногда оказывается лишь в районе 2 % [1, c. 68].

В развитых странах в начале 2010-х гг. доходы с капитала (прибыль, проценты, дивиденды, арендные платежи и т. д.), как правило, достигали 30 % от национального дохода. Следовательно, при соотношении между имуществом и доходом, равным 600 %, средняя доходность капитала составляет около 5 %. Любопытно, что средняя доходность земли в аграрных обществах также была на уровне 4–5 %. Пикетти мастерски использует художественную литературу для своих наблюдений за капиталами в XIX в. Так, в романах Джейн Остин и Оноре де Бальзака ежегодная рента, получаемая с земельного капитала или с государственных долговых обязательств, равнялась примерно 5 % от стоимости этого капитала. Как уточняет Пикетти, читатели этих романов хорошо знали, что для получения ежегодной ренты порядка 50 тыс. франков необходимо владеть капиталом в 1 млн франков [1, с. 69]

Второй основной закон капитализма Пикетти называет законом, действующим лишь в долгосрочной перспективе [1, с. 174]. Таким образом, Пикетти пытается защититься от критики, что с помощью этого закона нельзя объяснить краткосрочные потрясения, сказывающиеся на соотношении между капиталом и доходом, равно как необходимо вывести за скобки и мировые войны и мировой экономический кризис. Главное, что данный закон позволяет понять, к какому уровню равновесия может стремиться соотношение между капиталом и доходом в долгосрочном плане, как раз, когда сглаживаются последствия потрясений и кризисов. Речь в данном случае идет об асимптотическом законе: если страна сберегает долю s своего дохода на протяжении неограниченного времени, а темпы роста национального дохода постоянно равны g, то соотношение между капиталом и доходом будет все больше стремиться к соотношению β = s/g, и со временем стабилизируется на этом уровне.

Так, при ежегодной норме сбережений в 12 % и капитале, равном нулю, требуется 50 лет, чтобы скопить капитал в объеме шести лет дохода, но и в этом случае соотношение между доходом и капиталом не достигнет шести, поскольку сам национальный доход сильно вырастет за полвека, если только рост не будет нулевым. Потребуется несколько десятилетий, чтобы данный закон «сработал». Это позволяет понять, почему так много времени ушло на преодоление последствий потрясений, как теперь иногда говорят экономические историки, «второй тридцатилетней войны» (1914–1945 гг.) [1, с. 172–174].

Необходимо отметить, что именно законы капитализма, выдвинутые Пикетти, подверглись самой жесткой критике в историко-экономической литературе [4; 6; 7; 18]. Критика развивается по двум направлениям: с одной стороны, оспаривается фундаментальность «законов», с другой стороны, ставится под сомнение взаимосвязь действия законов капитализма и роста неравенства. Например, Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон, известные сторонники институциональной теории, обращают внимание на отсутствие в работе Пикетти анализа изменяющихся в долгой ретроспективе институтов, которые могут стать основным объяснением действия или бездействия законов капитализма [3]. Нобелевские лауреаты, ведущие специалисты по неравенству, высказали различные оценки. Дж. Стиглиц усомнился в том, что именно богатство (накопления) становятся фактором увеличения неравенства [16]. А П. Кругман, напротив, поддержал Пикетти, который, по его мнению, принципиально изменил экономический подход к проблеме богатства и неравенства [5].

Неравенство Пикетти: дивергенция или конвергенция?

Пикетти полагает, что один из основных выводов из его исследования неравенства состоит в том, что «следует избегать всякого экономического детерминизма: история распределения богатств всегда имеет большую политическую подоплеку и не может сводиться к одним лишь экономическим механизмам» [1, с. 39]. Согласно приведенным Пикетти данным, силы схождения и расхождения в вопросах неравенства очень сильно связаны с экономической политикой или даже – шире – с геополитическим контекстом. Так, вполне очевидно, что две мировые войны повлияли на эффективность финансовых инструментов в 1910– 1960-е гг. Равно как и восстановление тренда на рост неравенства в 1970–1980-е гг. прямо связано с изменениями в налоговой и финансовой сферах.

Сложность исследований неравенства упирается в то, что абстрактные показатели экономического развития требуют глубокого осмысления и операционализации, чтобы удалось увидеть главные грани неравенства в современном мире, а вместе с этим и понять действующие механизмы неравенства. Учитывая, что Пикетти разделяет точку зрения, что «история распределения богатства во все эпохи представляет собой ключ к пониманию истории страны в целом» [1, с. 273] – только в случае погружения экономических показателей в социально-политический контекст получится увидеть верхнюю центиль (1 %) в социальном пейзаже.

Неравенство Пикетти, или r > g – это формула, характеризующая главный тезис книги: за последние 250 лет можно наблюдать, что уровень доходности капитала (r) устойчиво выше, чем уровень экономического роста (g). Очевидным следствием из этого наблюдения является все возрастающая концентрация богатства, которая оказывается в прямом противоречии с демократическими лозунгами о равенстве возможностей. Таким образом, если посмотреть на историю развития капитализма в долгосрочной перспективе, можно убедиться, что неравенство не

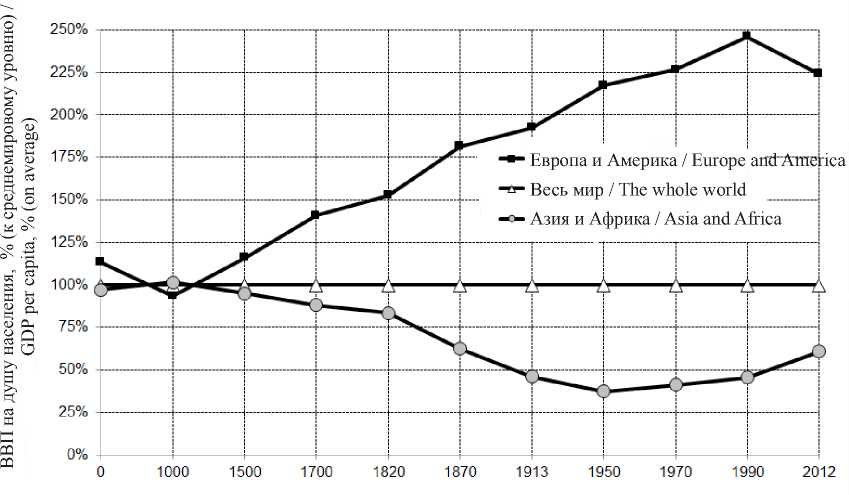

Рис. 2. / Fig. 2. Соотношение между капиталом и доходом в Европе в 1870–2010 гг. / The relationship between capital and income in Europe in the 1870–2010

(Источник: piketty.pse.ens.fr/capital21c (см. табл.: Chapter1TablesFigures.xls FS1.3)) / (Source: piketty.pse.ens.fr/capital21c (refer to table: Chapter1TablesFigures.xls FS1.3))

случайно, напротив, неравенство является необходимой чертой капитализма. Раз так, побороть неравенство можно разве что разумной государственной политикой.

Динамика, представленная на рис. 2, отражает механизм расхождения, который определяет долгосрочную эволюцию распределения богатства. Данный график показывает эволюцию общей стоимости частного имущества (недвижимого, финансового и профессионального за вычетом долгов), выраженную в годах национального дохода в 1870–2010-е гг. В Европе на рубеже XIX–XX вв. наблюдается высокий уровень имущественного благосостояния (стоимость частного имущества составляет примерно шесть-семь лет национального дохода). Серьезное падение соотношения частного капитала к национальному доходу наблюдается в период 1914–1945 гг. (очевидный минимум – это 1950 г., когда частный капитал составлял два-три года национального дохода). С 1950-х гг. начался постоянный рост, в результате которого в начале XXI в. стоимость частного имущества вернулся к показателям, имевшим место накануне Первой мировой войны. Возвращение таких показателей соотношения между капиталом и национальным доходом можно объяснить возвращением к режиму сравнительно медленного экономического роста [1, с. 44–45].

В данной модели доходность капитала может включать в себя и проценты, и разные формы ренты, и дивиденды, и прочие доходы с капитала, а экономический рост рассматривается как прирост трудовых доходов и увеличение выпуска продукции. Как показывают наблюдения, чем медленнее экономический рост, тем быстрее накапливается богатство. При этом богатство накапливается неравномерно и среди достаточно узкого круга семей.

Для выявления степени концентрации капитала в разных странах Пикетти сравнивает верхние децили (10 %), а иногда и верхние центили (1 %) богатых семей, чтобы оценить их роль в капиталистическом укладе современных развитых обществ.

Верхняя дециль, как показывает Пикетти, состоит из двух разных миров: в группе 9 % из этих 10 % явно преобладают трудовые доходы, тогда как в группе максимального 1 % постепенно берут верх доходы с капитала (темп и массовость такого явления, конечно, зависят от эпохи).

Описывая современные капиталистические отношения Пикетти приходит к выводу, что состоялся переход: от общества рантье к обществу менеджеров. Получается, что общество, где в верхней центили были рантье, владевшие достаточно крупным имуществом, с которого получали ренту, превратилось в общество, где вершина иерархии доходов в подавляющем большинстве состоит из наемных работников, получающих весьма большую заработную плату.

Само понятие «капитализм» появилось во французском языке для обозначения богатых и их богатств. Лишь со временем капитализмом стали называть экономическую систему. Причем споры о главных чертах капитализма – концентрация капитала, частная собственность, рыночный обмен – ведутся до сих пор [17]. Конечно, неравенство – неотъемлемая черта капиталистической системы. Как показывает историко-экономический анализ данных, в ведущих европейских державах XIX в. – Франции или Британии – наблюдалась крайне высокая концентрация богатства (как уже отмечалось, для Пикетти богатство и капитал часто синонимичны). Так, в 1910 г. богатейшие 10 % населения владели примерно 80 % национального богатства, причем самые богатые из них (1 %) владели почти половиной национального богатства. Таким образом, остальные 90 % населения довольствовались немногим, а часто и вовсе – ничем.

При анализе долгосрочной динамики выясняется, что гиперконцентрацию богатства в Европе в руках немногих можно объяснить невысокими темпами экономического роста. Пикетти не раз вспоминает знаменитую речь Вотрена из «Отца Горио» Бальзака, в которой цинично, но правдиво доказывается, что учеба и стремления к удачной карьере в XIX в. не приведут к достатку, которого можно легко добиться в случае удачной женитьбы. И этот пример оказывается интересен в силу того, что сегодня мы живем как раз в эпоху относительно низких темпов экономического роста, а значит, рискуем достаточно быстро оказаться в плену «патримониального капитализма», когда экономический контроль во многих странах находится в руках богатых династий, а проблемы неравенства сохраняются как пагубное наследство богатств прошлого.

Конечно, «Прекрасная эпоха» (1890– 1914 гг.) существенно отличается от «нулевых» годов XXI в. Но вместе с тем сегодня уже сложно представить и ситуацию относительного равенства и достатка «славного тридцатилетия» (1946–1973 гг.), когда после невзгод Великой депрессии и Второй мировой войны трудовые доходы могли обеспечить семью совсем не хуже доходов с капитала. Во всех обществах существуют два основных способа достичь благополучия – путем труда или за счет наследства. По сути, сегодня экономика постепенно возвращается к былой степени концентрации капитала, которая основывается на тесноте родственных связей, что превращает меритократию в миф, а олигархию – в реальность. Но исторический процесс устроен сложно: и силы расхождения, увеличи- вающие неравенство, и силы схождения, неравенство уменьшающие, в реальности находятся в постоянном противоборстве.

***

Как пишет в заключении к своей книге Пикетти: «Все граждане должны серьезно интересоваться деньгами, их измерением, связанными с ними фактами и процессами. Те, у кого их много, – никогда не забывают о защите своих интересов. Отказ считать деньги редко когда играет на руку самым бедным» [1, с. 591]. Благодаря доводам Пикетти, капитализм обретает человеческое лицо, так как важным элементом историко-экономических наблюдений становится обладатель капитала, будь он вкладчиком или просто собственником. Таким образом, если и можно найти золотую середину между тружеником и рантье, то это, скорее всего, работник, который умеет управлять своими сбережениями. Пикетти подчеркивает, что одна из главных надежд его книги – это демократизация экономических знаний. Ему, действительно, удалось увлечь своими рассуждениями миллионы читателей, открыв возможности исторического анализа для понимания сегодняшней экономической ситуации. Остается надеяться, что в России, так долго увлекавшейся «Das Kapital», новый «Le Capital» сможет также произвести достойный эффект, в том числе и в области экономической истории.

Список литературы От «das kapital» к «le capital»: идеи Т. Пикетти в контексте историко-экономических исследований

- Пикетти Т. Капитал в XXI веке/Т. Пикетти; пер. с фр. А. А. Дунаева, науч. ред. пер. А. Ю. Володин. -М.: АдМаргинем Пресс, 2015. Историко-экономические данные, использованные в книге, опубликованы по адресу: piketty.pse.ens.fr/en/capital21c

- Пикетти Т. К политической и исторической экономии. Размышления о капитале в XXI веке/Т. Пикетти//Экономическая история. -2015. -№ 4 (31). -C. 7-19.

- Acemoglu D. The Rise and Decline of General Laws of Capitalism/D. Acemoglu, J. A. Robinson//Journal of Economic Perspectives (American Economic Association). -2015. -Vol. 29(1). -Р. 3-28. -URL: http://www.nber.org/papers/w20766

- Blume L. E. Capital in the Twenty-First Century: A Review Essay/L. E. Blume, S. N. Durlauf//Journal of Political Economy. -2015. -123(4). -Р. 749-777. -URL: http://doi.org/10.1086/682367

- Krugman P. Why We're in a New Gilded Age/P. Krugman//The New-York Review of Books. -2014 (May 8). -URL: http://www.nybooks.com/articles/2014/05/08/thomas-piketty-new-gilded-age/

- Krusell P. Is Piketty's «Second Law of Capitalism» Fundamental?/P. Krusell, A. A. Smith//Journal of Political Economy. -2015. -123(4). -Р. 725-748. -URL: http://doi.org/10.1086/682574

- McCloskey D. N. Measured, unmeasured, mismeasured, and unjustified pessimism: a review essay of Thomas Piketty's Capital in the twenty-first century/D. N. McCloskey//Erasmus Journal for Philosophy and Economics. -2014. -Vol. 7. -Issue 2. Autumn. -Р. 73-115. -URL: http://ejpe.org/pdf/7-2-art-4.pdf

- Milanovic B. The Return of ''Patrimonial Capitalism”: A Review of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century / B. Milanovic // Journal of Economic Literature. - 2014. - Vol. 52, N. 2 (June). - Р. 519-534. Пер. на рус. яз.: Миланович Б. Возвращение «патримониального капитализма» / Б. Миланович // Вопросы экономики. - 2014. - № 9 (сент.). - C. 127-144.

- Piketty T. About Capital in the 21st Century/T. Piketty//American Economic Review. -Vol. 105. -N. 5. -2015. -Р. 48-53.

- Piketty T. A historical approach to property, inequality and public debt/T. Piketty//CESIfo Forum. -2015. -N. 1. -P. 40-49.

- Piketty T. Capital in the 21st century: a multidimensional approach to the history of capital and social classes/T. Piketty//British journal of s ociology. -2014. -Vol. 65. N. 4. -Р. 736-747.

- Piketty T. Introduction à la théorie de la redistribution des richesses/T. Piketty. -Paris: Editions Economica, 1994.

- Piketty T. L’Economie des inégalités/T. Piketty. -Paris: Editions La Découverte, 1997.

- Piketty T. Les Hauts Revenus en France au XXe siècle/T. Piketty. -Paris: Éditions Grasset & Fasquelle, 2001.

- Piketty T. Putting Distribution Back at the Center of Economics/T. Piketty//Journal of Economic Perspectives. -Vol. 29. N. 1. -2015. -Р. 67-88.

- Stiglitz J. Thomas Piketty gets income inequality wrong/J. Stiglitz//Salon. -2015. -January 3. -URL: http://www.salon.com/2015/01/02/joseph_stiglitz_thomas_piketty_gets_income_inequality _wrong_partner/

- The Cambridge history of capitalism/edited by Larry Neal and Jeffrey G. Williamson. Vol. 1: The rise of capitalism: from ancient origins to 1848; Vol. 2: The spread of capitalism: from 1848 to the present. -Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

- Weil D. N. Capital and Wealth in the 21st Century/D. N. Weil//NBER Working Paper. -2015. -N. 20919. -URL: http://www.nber.org/papers/w20919