От фармакодинамики к клиническим эффектам и результатам терапии

Автор: Удут В.В., Бородулина Е.В., Соловьева В.Г., Попова гА.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лекции

Статья в выпуске: 1 (13), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054186

IDR: 14054186

Текст статьи От фармакодинамики к клиническим эффектам и результатам терапии

В.В. Удут, Е.В. Бородулина, В.Г. Соловьева, ГА. Попова

ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, Томск

...Вполне вероятно и даже больше, именно в оценке взаимодействий может открыться суть явления, хотя здесь и присутствует некий парадокс -анализируется функция, изучение которой удел синтеза.

Из бесед с Н.В.Васильевым

Практикующему врачу большим подспорьем служит всё возрастающий процесс алгоритмизации лечения. Действительно, обобщенные данные проспективных исследований, используемые при формировании «стандартов терапии», позволяют получить объективную информацию об эффективности того или иного лекарственного препарата либо их комбинаций. С одной стороны, всё это упрощает работу врача, позволяя сконцентрировать внимание на процедурах диагностики (что, впрочем, вполне естественно) и чуть меньше задумываться при формировании схем терапии. С другой стороны, за паттернами терапии теряется не только индивидуальный подход к лечению, но и системный подход в анализе предполагаемых эффектов лечения. Действительно, особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственного средства зависят не только от возраста, пола, принимаемой пищи, генетического полиморфизма ферментов метаболизма, состояния почек, печени, биоритмов и т.д. (Сергеева С.А., 2001; Кукес В.Г., 2002; Srivastava P., 2003), но и от сложности и многоконтурности регуляции систем мишеней. Б таких условиях оптимальной моделью оценки эффектов действия фармакологического средства является монокаузальное заболевание, да и то лишь в тех случаях, когда этиотропного средства бывает достаточно не только для купирования патологического процесса, но и для устранения его последствий.

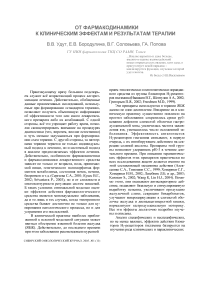

Другим и на первый взгляд неожиданным результатом явились существенные изменения в состоянии вегетативной регуляции функций при терапии блокатором Н 2 -рецепторов гистамина. В качестве отправной информации для анализа полученных результатов были использованы данные, полученные при исследовании вегетативного тонуса и оцененные по индексу Кердо у соматически здоровых мужчин сопоставимого возраста. Полученные результаты по представительству типов вегетативного обеспечения функций при состоянии «здоровья» и в период обострения ЯБЖ, до начала терапии, представлены на рис. 1. Обострение ЯБЖ сопровождается, характеризуется или проявляется не только смещением «чаши весов» в сторону энергетически «затратной» симпатикотонии, но

Структура тонуса В НС

Здоровые Обострение ЯБ

и, по сути дела, формирует два крайних состояния вегетативного буфера — «симпатикотонию» и «парасимпатикотонию». В первую очередь это является косвенным доказательством того, что напряженность процессов адаптации, характеризующаяся симпатикотонией, приводит к истощению энергетических резервов организма и переходу к их накоплению, которое и происходит в наименее энергоемком состоянии — па-расимпатикотонии. Но поскольку морфологический субстрат заболевания не ликвидирован, продолжение патологической импульсации позволяет сохранять напряженность адаптивных процессов, приводя к одному из вариантов вегетативной дистонии: смене «симпатикотонии» на «парасимпатикотонию» и наоборот, с практическим исключением «нормотонии». Кроме того , процессы адаптации идут с активацией всех регуляторных механизмов, и в этих условиях достижение динамического равновесия в состоянии вегетативной нервной системы может быть реализовано лишь в исключительных случаях (Саркисов Д.С.,1990; Гаркави Л.Х. и др., 1998; Вейн A.M., 1997, 2000; Баевский P.M., 2000.). По нашим данным, только у 5 пациентов к 14-м сут терапии купировались явления вегетативной дистонии, и именно у этих больных имело место раннее закрытие язвенного дефекта.

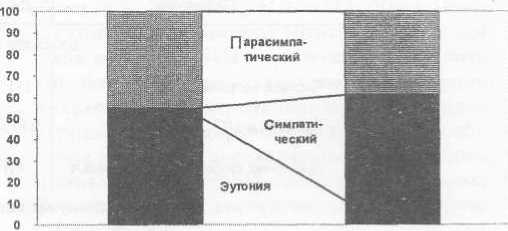

Имеющиеся данные о механизмах действия блокатора Н 0 -рецепторов гистамина не позволяли ожидать сколь-либо существенных изменений со стороны тонуса и реактивности вегетативной нервной системы. Однако изменения, касающиеся представительства типов тонуса ВНС, по ходу терапии были достаточно выражены (рис. 2). Так, в процессе лечения значительно увеличился процент «эутоников»: исходно - 7,3 %, на 14-е сут -9,9 и 30 % на момент окончания наблюдения. Противоположную направленность имела динамика процента лиц с преобладающей активностью симпатического отдела ВНС. Если в период обострения заболевания они были представлены практически 50 %, то на 21-е сут курсового приема препарата на долю «симпатикотоников» приходилось лишь 20% пациентов. Представительство пациентов с вскрытым преобладанием парасимпатических влияний изменилось с 42,8 % на момент начала наблюдения до 50 % при его окончании.

Таким образом, к исходу клинически подтвержденного эффективного лечения структура представительства типов тонуса ВНС в определенной мере приобретает «черты», характерные для «здоровых» лиц. По крайней мере к эффектам проведенной терапии можно отнести перераспределение структуры представительства типов вегетативного обеспечения функций изменившегося за счет увеличения случаев с «эутонией» при уменьшении доли «симпатико-тоников». Получается, что уменьшение патологической импульсации (за счет купирования определенных звеньев патогенеза заболевания) со стороны пораженного органа своим следствием имеет модификацию состояния ВНС. Однако по данным ортостатической пробы при проведении терапии обратило на себя внимание увеличение числа лиц, находящихся в состоянии избыточного вегетативного обеспечения (ИБО), причем перераспределение в основном происходило за счет встречаемости недостаточного вегетативного обеспечения (НВО).

Таким образом, уменьшение встречаемости суммарной симпатикотонии в группе не является критерием меньшей напряженности вегетативного обеспечения, хотя в данной ситуации может свидетельствовать о влиянии блокатора Н,-рецепторов гистамина на подавление активности симпатического отдела ВНС. Этот феномен, по сути, укладывается в спектр фармакодинамических свойств препарата. Действительно, гистамин содержится практически во всех органах и тканях и, в частности, является медиатором постганглионарных симпатических волокон п. vagus (Хаулике И., 1978; Сергеев П.С. и %

Долечен» 14-е сут терапии 21-есуттарапии

Ясно, что зарегистрированные изменения являются лишь частью характеристик понятия «вегетативное обеспечение функций».

Последнее включает не только характеристику активности отделов ВНС, но и целый комплекс факторов (от гемодинамических до нейрогумораль-ных), определяющих «величину» реакции. Увеличение диапазона «реакций» свидетельствует о повышении функциональной активности эргот-ропной системы, в основе которой лежит активация симпатического отдела ВНС. Причем вполне возможно, что активность системы в состоянии «функционального покоя» значительно ниже, чем при действии раздражителя, когда в ответную реакцию включаются и высшие центры эрготропной регуляции. В таком варианте адаптивный ответ симпатической нервной системы по «силе» может превосходить суммарную активность трофотропных систем. Объяснение подобного рода несоответствия возможно с привлечением в детальный анализ параметров вариационной пульсометрии. Переходя к оценке изменений показателей вариационной пульсометрии в процессе терапии, можно говорить о том, что прирост величин вариационного размаха, с максимумом на 14-е сут лечения, свидетельствует в пользу активации парасимпатического отдела ВНС (табл. 2). Аналогичная динамика, но менее выраженная, имела место и со стороны показателей симпатической нервной системы (АМо). При этом изменения их соотношения (ИВР) в динамике терапии не достигали статистической значимости, хотя тенденция к преобладанию эрготроф-ных влияний и усугублению сформировавшейся на этапе становления заболевания вегетативной дистонии, несомненно, сохранялась. Увеличение индекса напряжения регуляторных систем (ИН) и показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР) свидетельствовало об активном подключении центральных регуляторных механизмов в обеспечение адаптивных процессов. На первый взгляд эти результаты несколько противоречат данным, полученным при оценке тонуса ВНС (по результатам расчета индекса Кердо). Но следует помнить, что расчетный индекс представляет собой интегративный показатель, отражающий сиюминутное состояние взаимоотношения отделов ВНС, и не позволяет оценить вклад каждого из них в процесс обеспечения гомеостаза.

Таким образом, данные анализа параметров вариационной пульсометрии подтвердили феномен усиления напряжения функциональной активности центральных регуляторных систем в процессе терапии.

Чтобы подтвердить или опровергнуть этот феномен, мы предприняли попытку изучить динамику адаптивных процессов по фазовому представительству общего адаптационного синдрома (табл. 3). Безусловно, суждение о состоянии организма с позиций оценки адаптационных реакций, рассчитанных только на основании формулы периферической крови, представляется несколько односторонним, но, с другой стороны, подобный подход позволяет судить о наличии комплекса изменений в нейроэндок-ринной системе и о направленности этих изменений. Распределение представительства типов адаптационных реакций, зарегистрированных при обострении язвенной болезни, во многом отличается от такового в группе контроля. Значительно чаще, чем у здоровых лиц, определяется реакция по типу стресса и напряжения, а максимальный процент встречаемости приходится на зону повышенной активации. Физиологически оптимальные типы адаптации, особенно тренировка, регистрируются в значительно меньшем проценте случаев, что, несомнен -

Таблица 2

|

Показатель |

До лечения |

14-е сут |

21-е сут |

|

Вариационный размах, с |

0,16 ±0,05 |

03140,03* |

0,2340,01* |

|

Мода, с |

0,83 ±0,02 |

0,8140,05 |

0,7640,07 |

|

Амплитуда моды, % |

44,8443 |

46,7±5,1 |

50,744,4 |

|

Индекс напряжения регуляторных систем |

1563452,7 |

226,7487,2 |

278,9486,9 |

|

ИВР |

251^+52,7 |

347,9+12,2 |

416,8+24,3* |

|

ВПР |

6,1+1,1 |

83+2,3 |

9,48+232 |

|

ПАПР |

54,446,1 |

59,6+7,2 |

69,7+73 |

Таблица 3

Таблица 4

Величины коэффициентов корреляции между фазами общего адаптационного синдрома и параметрами вариационной пульсометрии

|

Срок наблюдения |

RR. с |

Вариационный размах, с |

Мода, с |

Амплитуда моды, % |

Индекс напряжения регуляторных систем |

|

Знак |

|||||

|

корреляции |

« —» |

« — » |

« — » |

« +» |

« +» |

|

др лечения |

|||||

|

Блокатор Н:-рецепторов гистамина |

|||||

|

14-е сутки |

-0,25 |

-0,16 |

-0,20 |

0,14 |

-0,19 |

|

21-е сутки |

0,7 |

0,8 |

0,8 |

ол |

0,8 |

поддержание гомеостаза и усиление роли эргот-рофньгх механизмов.

К середине курсового приема блокаторов Н 9 -рецепторов гистамина показатели, характеризующие взаимозависимость оцениваемых параметров, были практически аналогичными таковым до проведения терапии, за исключением изменения знака корреляции с индексом напряжения регуляторных систем, при этом корреляционные зависимости были слабыми во всех случаях. К окончанию лечения, при достижении хороших клинических результатов, анализируя значения расчетных показателей, их совокупность можно охарактеризовать как присутствующую высокую степень положительной корреляционной зависимости между мониторируемыми параметрами, при достоверности изменений, составившей р<0,05. С одной стороны, это может свидетельствовать об уменьшении симпатических влияний (КК с АМо 0,5), что согласуется с результатами динамики тонуса ВНС, а с другой стороны - об увеличении "жесткости" влияний иерархически вышестоящих регуляторных формаций, при сохранении высокой активности процессов адаптации, даже в условиях исчезновения собственно морфологического субстрата заболевания.

Представленная информация о механизмах действия блокатора Н,-рецепторов гистамина — лекарственного средства, побывавшего в ранге «золотого стандарта» противоязвенной терапии, может несколько не укладываться в представления о его фармакодинамике. И даже больше: наверняка вскрытые феномены влияния этого препарата на состояние вегетативного обеспечения функций регистрировались врачами в ходе проводимой терапии, но классифицировались они, в лучшем случае, лишь как побочные эффекты, а зачастую как явления, не связанные с проводимым лечением. Принимая во внимание действительную сложность анализа клинических ситуаций, мы попытались продемонстрировать возможности системного подхода в получении объективной информации о механизмах действия лекарственного средства на организменном уровне. Вполне вероятно, что такие подходы откроют новые перспективы в исследованиях, посвященных актуальным проблемам поиска и формирования современных программ комплексной и комбинированной терапии в рамках доказательной медицины, но с привлечением чуть меньших когорт обследуемых.