От энтузиазма «крымской весны» - к фрустрациям «русской зимы»? О когнитивных сдвигах в сознании студенческой молодежи юга России (по материалам серии социологических исследований 2015-2020 гг.)

Автор: Поцелуев Сергей Петрович, Константинов Михаил Сергеевич, Лукичв Павел Николаевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен сравнительный анализ результатов социологических исследований молодежного сознания студентов Юга России, проведенных в 2014-2015 и 2018-2019 гг. и включавших групповые интервью, анкетированные опросы и фокус-группы. Происшедшие в студенческом сознании изменения авторы связывают со сдвигами в массовом сознании российского общества в целом. В качестве наиболее важных выводов авторы выделяют следующее: массовый энтузиазм периода «русской весны» существенно снизился; студенты Юга России озабочены не внешнеполитическими успехами, но внутрисоциальными и экономическими проблемами.

Политические идеологии, когнитивно-идеологические матрицы, молодежное сознание, студенческая молодежь, юг России

Короткий адрес: https://sciup.org/170171375

IDR: 170171375 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7156

Текст научной статьи От энтузиазма «крымской весны» - к фрустрациям «русской зимы»? О когнитивных сдвигах в сознании студенческой молодежи юга России (по материалам серии социологических исследований 2015-2020 гг.)

Одной из самых скандальных новостей конца 2019 г. стало известие об устойчивом росте эмиграционных настроений среди молодежи в возрасте 18–24 лет (с 22% в 2014 г. до 53% в сентябре 2019 г.). Проведенное аналитиками Левада-Центра исследование [Гончаров, Волков 2019] было широко растиражировано в СМИ и вызвало бурную реакцию как в российском обществе, так и в среде социологов1. Не менее резонансными были выводы социологов о том, что на фоне общего роста протестных настроений молодежь относится к политике достаточно отчужденно и апатично2. Хотя этой апатии предшествовал подъем политической активности молодежи, который в 2015 г. предварялся всеобщим энтузиазмом по поводу присоединения Крыма к России3. Что же произошло в период с 2015 по 2019 г.? Ответить на этот вопрос можно, если проанализировать данные, полученные в результате серийного социологического исследования, проведенного на Юге России.

Научный коллектив, объединивший ученых из Южного федерального университета и Южного научного центра Российской академии наук, в 2015–2019 гг. провел серию социологических исследований ценностно-когнитивных установок студенческой молодежи Юга России. На первом этапе были опрошены студенты г. Ростова-на-Дону и Ростовской обл. [Поцелуев и др. 2016], на втором этапе опрос охватил весь Юг России.

Несмотря на некоторые теоретически обусловленные различия в целях и предметах, оба социологических исследования опирались на несколько общих методологических принципов. Прежде всего, в основе обоих исследований лежало представление о концептуальной пластичности современных политических идеологий, способных заимствовать концептуальные элементы конкурирующих идеологий [Поцелуев, Константинов 2018]. Кроме того, оба исследования объединяет акцент на изучении когнитивных аспектов функционирования идеологических систем [Подшибякина 2018], но, что еще более важно, это попытка обнаружить «нулевой уровень» идеологии – тот момент, когда она только зарождается в сознании индивида, а само это сознание потенциально открыто влиянию разнообразных, нередко исключающих друг друга идеологических ориентаций. В результате научным коллективом на основе первоначального понятия «смутной идеологемы» (М. Бахтин) было разработано понятие когнитивно-идеологической матрицы [Константинов 2018]. Поэтому можно сказать, что оба исследования не просто выполнены на единой теоретико-методологической базе, но второе развивает и уточняет методологию первого.

В методическом аспекте анкетированный опрос в обоих исследованиях предварялся серией свободных групповых интервью, а количественные результаты проведенного опроса корректировались и уточнялись на качественном материале завершающих исследование фокус-групп. Первый опрос на тему «Украинский кризис глазами студенческой молодежи» проводился с конца апреля по начало июня 2015 г. в вузах Ростова-на-Дону: Южном федеральном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения, Южно-Российском институте – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Донском государственном аграрном университете, Донском государственном техническом университете. Всего было опрошено 718 чел. (350 юношей, 368 девушек; стандартное отклонение в целом по выборке составило ±3,7%). Структура выборки состояла из деления респондентов на 2 группы: студентов 1-го курса и 3–5-го курсов. Анкета содержала 41 вопрос, включая 8 паспортных.

География второго опроса была существенно расширена и охватывала весь Юг России, включая города Ростов-на-Дону, Нальчик, Пятигорск, Астрахань, Ставрополь, Краснодар, Новочеркасск. Анкета на тему «Россия и мир – сегодня и завтра» содержала 43 вопроса, включая 6 паспортных. Опрос проводился с конца сентября по конец ноября 2019 г. и охватил 2 551 респондента. Однако с целью обеспечить сравнимость результатов исследования в данной статье выборка ограничивается только студентами вузов Ростова-на-Дону и Ростовской обл. – Южного федерального университета, Ростовского государственного университета путей сообщения, Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова, а также Института водного транспорта им. Г.Я. Седова. Соответственно, выборка составляет 816 респондентов, из которых 435 – юноши и 381 – девушки. Стандартное отклонение в целом по выборке составило ±3,4%.

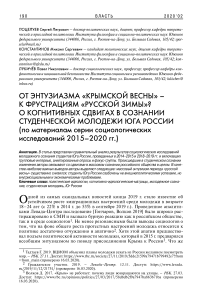

Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать некоторые выводы, с одной стороны, подтверждающие исследования других российских социологов, но, с другой стороны, существенно с ними разошедшиеся. Прежде всего, в глаза бросается явная деполитизация молодежного сознания (см. рис. 1) – результат достаточно неожиданный, учитывая общий рост протестных настроений, фиксируемый российскими социологами1 [Мониторинг перемен… 2019; Внукова 2015; Лукичев 2018].

В какой мере Вы в настоящее время интересуетесь политикой?

(в процентах от общего числа ответивших)

1 Интересуюсь постоянно

2 Интересуюсь время от времени

3 Скорее не интересуюсь

4 Совершенно не интересуюсь

5 Затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Динамика интереса к политике среди студенческой молодежи Юга России

Как видно из полученных в процессе опроса данных, в молодежной среде с 2015 по 2019 г. интерес к политике снизился с 27,4% до 19,9%; одновременно с этим существенно выросла доля респондентов, полностью или частично не интересующихся политикой (с 20,7% в 2015 г. до 38,1% в 2019 г.). При этом с весны 2018 г. социологи отмечают резкий рост протестного потенциала, причем не только экономически, но и политически мотивированного [Мониторинг перемен… 2019: 5-6]. Чтобы разобраться в сдвиге, происшедшем в сознании студенческой молодежи, необходимо обратиться к анализу нескольких идеологических аспектов этого феномена.

Если продолжить эту мысль, то вполне можно предположить, что «русская весна» 2014 г., одним из результатов которой стало присоединение Крыма к России, потому и вызвала столь бурный энтузиазм в российском обществе, что воспринималась как новое обретение смысла политического существования, как своего рода компенсация за дезорганизацию 1990-х и потребительское обессмысливание нулевых годов. Возможно, последовавшие за этими событиями экономические проблемы и политическая изоляция России породили у значительной части российской молодежи разочарование в идеях большого «русского мира», который на стороне властей обернулся очередным пропагандистско-идеологическим конструктом среди прочих «блуждающих огней» мировой политики. В пользу этого предположения говорит, в частности, тот весьма примечательный факт, что при проведении опроса в 2015 г. ни один из студентов не задавал вопроса, что такое «русский мир». А в 2019 г., напротив, практически в каждой из опрашиваемых студенческих групп этот вопрос возникал.

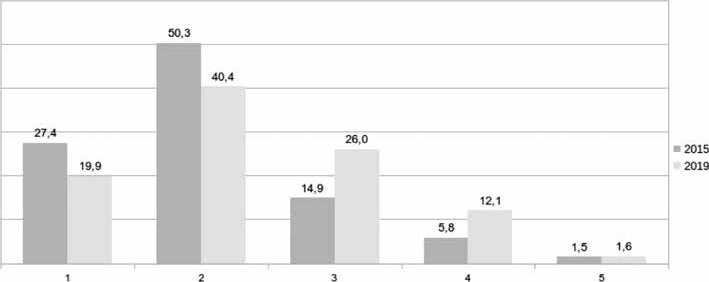

Высказанное выше предположение подтверждается также и количественными данными. Если судить по диаграмме, отражающей динамику взглядов респондентов на имперское прошлое и будущее России (см. рис. 2), то в глаза бросается резкая «европеизация» представлений студентов о месте России в международном контексте.

В частности, обращает на себя внимание существенное снижение представ-

С каким из нижеприведённых суждений Вы бы согласились?

(в процентах от общего числа ответивших)

4 Россия была, есть и будет великой евразийской державой со своими геополитическими интересами

5 Россия должна перестать искать свой «особый путь», а лучше подумать о том. как быстрее вступить в Евросоюз и НАТО

6 После распада СССР Россия утратила роль мировой державы но в настоящее время ее себе возвращает

7 После распада СССР Россия превратилась в страну «третьего мира» и может претендовать только на роль регионального лидера

8 Затруднеось ответить

Рисунок 2. Динамика представлений респондентов о месте России в мире лений респондентов об имперском (с 43,0% до 24,2% в совокупности по п. 1 и 3 диаграммы) и евразийском (с 16,6% до 7,6%) характере российской цивилизации с параллельным ростом числа студентов, согласных с необходимостью интеграции России в европейскую цивилизацию (с 5,8% до 15,7%), а также с ее статусом региональной державы (с 2,8% до 16,7%). Резко сократилось также число респондентов, поддержавших тезис, что Россия возвращает себе роль мировой державы (с 25,1% до 10,5%). Сдвиг по всем отмеченным пунктам – более чем в 2 раза! Но не менее важна также доля затруднившихся с ответом, которая в 2019 г. выросла почти в 4 раза по сравнению с 2015 г. (с 6,1% до 23,2%), что отражает общую дезориентацию и растерянность молодых людей в отношении будущего собственной страны. То есть, с одной стороны, мы видим наметившееся разочарование в прежних идеологических установках, а с другой – связанную с этим разочарованием апатию и утрату интереса к политике как таковой.

В частности, это заметно в изменении отношения к значимым политическим фигурам прошлой и современной России (см. табл. 1).

Таблица 1

Отношение к значимым политическим фигурам прошлого и современности (в % от общего числа ответивших)

|

Политический деятель |

Симпатии |

Антипатии (неприязнь) |

Не вызывает никаких чувств* |

Затрудняюсь ответить |

||||

|

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

|

|

В.В. Путин |

83,0 |

29,3 |

6,1 |

28,6 |

– |

29,5 |

10,9 |

12,6 |

|

В.В. Жириновский |

42,2 |

23,0 |

30,5 |

30,9 |

– |

32,7 |

27,3 |

13,3 |

|

Р.А. Кадыров |

43,5 |

19,1 |

23,4 |

31,4 |

– |

32,6 |

33,1 |

16,9 |

|

И.В. Сталин |

41,4 |

33,0 |

26,2 |

28,1 |

– |

20,8 |

32,5 |

18,1 |

* Этого варианта ответа не было в опросе 2015 г.

Так, из приведенных в табл. 1 данных видно, что резко уменьшились симпатии к В.В. Путину, В.В. Жириновскому и Р.А. Кадырову. Но доля антипатии существенно выросла только по отношению к действующему президенту РФ. При этом практически неизменными и достаточно большими остаются симпатии к И.В. Сталину, символизирующему в России «сильную руку», «порядок», «сильную страну» и «единство нации». Это предположение подтверждается также наивысшими симпатиями, которые респонденты продемонстрировали к реформаторам-революционерам Петру І (66,3%), Екатерине ІІ (50,5%), В.И. Ленину (40,2%), которые, действуя достаточно жестко, тем не менее, добились в итоге значимых сдвигов в России. Антирейтинг же (наиболее выраженные антипатии) в 2019 г. возглавляют «слабые» политики Б.Н. Ельцин (42,8%), Д.А. Медведев (42,4%) и М.С. Горбачев (36,3%), деятельность которых, по мнению респондентов, привела к деградации страны.

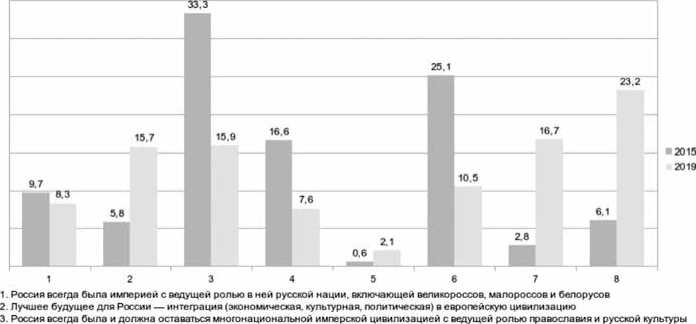

Возможно, падение популярности действующего президента страны связано именно с тем, что после взлета его рейтинга в 2014–2015 гг. наступил период разочарования в тех надеждах, которые респонденты с ним связывали: во имя демонстрации своей мощи на международной арене России пришлось довольно многим пожертвовать во внутренней жизни. Как видно из диаграммы, приведенной на рис. 3, именно перекос в сторону внешней политики вызывает наибольшее раздражение респондентов.

Как бы Вы оценили внешнюю политику России?

1. Внешняя политика России непоследовательна. агрессивна и вызывает у меня чувство стыда.

2 Наши власти слишком увлеклись внешней политикой, а надо бы сосредоточиться на политике внутренней

3. Это только кажется, что власти слишком увлеклись внешней политикой без внешнеполитических успехов нет прогресса внутри страны

4. Российское руководство довольно правильно все делает Возможно, не так жестко как следовало бы. но в цепом хорошо

5. Наша внешняя политика вызывает у меня гордость за свою страну

6. Другое

7 Затрудняюсь ответить

Рисунок 3. Оценка внешней политики России

При этом если в 2015 г. 62,7% респондентов считали, что «присутствие российских войск в Донбассе оправданно и необходимо для защиты населения и геополитических интересов России», а при ответе на вопрос: «Что такое “русский мир”?» – респонденты давали достаточно уверенные ответы, и лишь 31,5% затруднились с ответом, то в 2019 г. идею «русского мира» в той или иной форме поддерживают не более 36,3% в совокупности, а остальные либо вообще безразличны к этой идеологеме (47,2%), либо относятся к ней резко отрицательно (14,7%). А в ответ на вопрос, какие события в России в ближайшем будущем могут повлечь за собой протесты, более четверти респондентов предположили вмешательство российских властей в политические процессы в других странах мира в ущерб отечественной экономике.

Наконец, сдвиг в ценностных установках молодежи проявляет себя и в отношении к популярным политическим лозунгам (см. табл. 2).

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что за прошедшие 5 лет не изменилось отношение студентов к либеральным лозунгам личной свободы и прав человека. Но если в 2015 г. студенческое сознание выглядело гетерогенным и разорванным, поскольку сочетало в себе конфликтующие установки и ценности [Поцелуев и др. 2016], то в 2019 г. мы наблюдаем кристаллизацию леволиберальных ценностей в когнитивно-идеологической матрице. Это видно по снижению значимости противоречащих либерализму право- и леворадикальных ценностей со сдвигом всей структуры к центру с некоторым креном влево. При этом, правда, сохраняет свое значение хорошо известная форма шовинизма – «шовинизм благосостояния» [Andersen, Bjørklund 1990], который, в частности, проявляется в резком росте поддержки лозунга: «Хватит кормить другие народы!» с 34,2% в 2015 г. до 61,5% в 2019 г. (в совокупности позиций «полностью согласен» и «что-то в этом есть»). Кроме того, нельзя не заметить повышение толерантности на 12,6% к лозунгу: «Все беды России – результат жидомасонского заговора». Поэтому следует признать, что когнитивно-идеологическая матрица в студенческом сознании сохраняет свою открытость к

Таблица 2

Отношение к значимым политическим лозунгам (в % от общего числа ответивших)

|

Лозунги |

Полностью согласен |

Что-то в этом есть |

Совершенно не приемлю |

Меня это не волнует |

Затрудняюсь ответить |

|||||

|

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

2015 |

2019 |

|

|

Личная свобода и права человека неприкосновенны! |

74,0 |

75,5 |

15,5 |

16,3 |

1,5 |

0,7 |

1,9 |

1,6 |

7,1 |

5,9 |

|

«Перемен требуют наши сердца!»* |

- |

50,7 |

- |

25,2 |

- |

4,0 |

- |

6,7 |

- |

13,4 |

|

Все беды России – результат жидомасонского заговора |

8,1 |

15,4 |

10,6 |

15,6 |

40,9 |

28,3 |

9,9 |

13,1 |

30,5 |

27,6 |

|

Хватит кормить другие народы! |

10,9 |

38,5 |

23,3 |

23,0 |

30,2 |

13,8 |

15,0 |

7,7 |

20,6 |

16,9 |

|

Свободу Интернету!* |

- |

58,1 |

- |

21,2 |

- |

3,3 |

- |

6,1 |

- |

11,3 |

|

Сохраним природу для наших детей!* |

- |

76,2 |

- |

11,8 |

- |

1,0 |

- |

3,4 |

- |

7,6 |

|

Россия только для русских! |

8,2 |

11,4 |

25,6 |

11,6 |

45,1 |

50,1 |

10,2 |

12,5 |

10,9 |

14,3 |

|

Долой олигархов! («Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» в 2019 г.) |

20,5 |

25,6 |

37,6 |

17,8 |

9,1 |

17,6 |

18,0 |

12,0 |

14,9 |

27,0 |

|

За славянское братство! («Славяне всех стран, соединяйтесь!» в 2019 г.) |

35,4 |

22,2 |

24,2 |

19,9 |

6,7 |

20,0 |

12,1 |

15,2 |

21,6 |

22,8 |

* Этого варианта ответа не было в опросе 2015 г.

влиянию праворадикальных идей, и фрустрации, порождаемые «подмораживанием» политического режима, вполне могут укрепить указанные негативные ценности и установки.

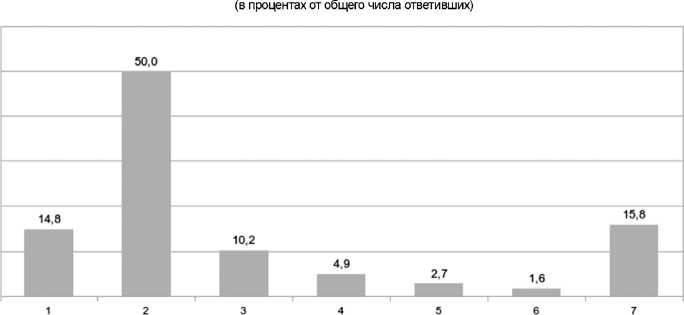

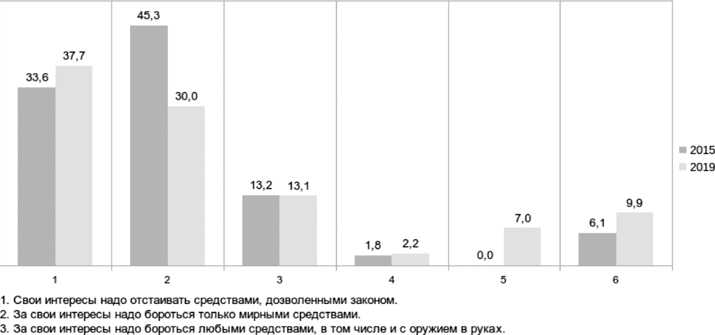

Тем не менее даже в отношении выбора средств в достижении политических целей студенческие установки существенно сместились в сторону либеральной идеи правового порядка и юридической справедливости. Как видно из диаграммы на рис. 4, за 5 лет в студенческом сознании существенно укрепилась максима: «Свои интересы надо отстаивать средствами, дозволенными законом», в то время как в 2015 г. респонденты делали акцент только на мирных средствах. Хотя и в опросе 2019 г. число респондентов, желающих взять в руки оружие, совершенно не изменилось, смещение акцента с просто мирных средств на правовые сам по себе знаменателен.

Таким образом, в 2019 г. для опрошенных респондентов на передний план вышла внутрироссийская проблематика, и прежде всего проблемы социальноэкономические (46,7% отметили, что в стране экономический кризис, и еще 7,8% его ожидают в ближайшем будущем), проблемы качества жизни, включая

Какое из нижеприведённых суждений в наибольшей степени соответствует Вашему собственному мнению?

(а процентах от общего числа ответивших)

4. Все образуется само собой. Hwero не надо предпринимать.

5. Мне с этой страной не по пути, поэтому мне малоинтересно, что происходит в России.

6 Затрудняюсь ответить

Рисунок 4. Предпочтения студентов в выборе средств достижения политических целей экологическую проблематику (27,3% в качестве главных угроз России отметили экологические катастрофы из-за изменения климата, и это оказалось на 2-м месте после угрозы новой мировой войны – 28,3%). Причины экономического кризиса большинство респондентов усматривают в неэффективности власти и низком качестве администрирования (28,7%), включая высокий уровень коррупции и преступности (38,4%). Тем не менее студенты никуда не планируют уезжать из России, допуская лишь внутреннюю миграцию в крупные города-миллионники. Большинство же (41,4%) относится к эмиграции ситуативно, подчеркивая, что такового желания у них нет. Подводя итог, можно сказать, что это поколение связывает свое будущее с Россией; оно ждет перемен, но добиваться их оно желает исключительно в рамках правового поля.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-00906а «Когнитивно-идеологические матрицы восприятия студентами Юга России современных социально-политических кризисов».

Список литературы От энтузиазма «крымской весны» - к фрустрациям «русской зимы»? О когнитивных сдвигах в сознании студенческой молодежи юга России (по материалам серии социологических исследований 2015-2020 гг.)

- Внукова Л.Б. 2015. Праворадикальные идеологемы в сознании студенческой молодежи: опыт социологического измерения. - Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия: материалы Всероссийской научно-просветительской конференции. 2-6 октября 2015 г. Краснодар: Традиция. С. 52-58

- Гончаров С., Волков Д. 2019. Эмиграционные настроения. - Левада-Центр. 26.11. Доступ: https://www.levada.ru/2019/11/26/emigratsionnye-nastroeniya-4/ (проверено 16.03.2020)

- Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 2010. Молодежь России: социологический портрет. М.: ЦСПиМ. 592 с

- Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. 2011. Молодежь России. М.: Московская школа политических исследований. 96 с

- Константинов М.С. 2018. Когнитивно-идеологические матрицы. - Политика развития, государство и мировой порядок: материалы VIII Всероссийского конгресса политологов. Москва, 6-8 декабря 2018 г. (под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой). М.: Аспект Пресс. С. 270