От неведения к познанию (фильм Дж. Джармуша «Мертвец»)

Автор: Саенко Наталья Ряфиковна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Компаративная визуальная антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа

Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.

Бесплатный доступ

Анализируется фильм американского режиссера Джима Джармуша «Мертвец» 1995 г. Рассматриваются постмодернистские характеристики поэтики и семиотики фильма. Предлагается модель трактовки смысла кинокартины «движение к себе, истине, знанию, видению».

Смерть, постмодернизм, семиотика, эклектичность, травестирование, интертекстуальность, двукодовость, полисемантизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14821980

IDR: 14821980

Текст научной статьи От неведения к познанию (фильм Дж. Джармуша «Мертвец»)

этом прослыв кинохудожником европейского духа.

Тогда была сильно заметна поколенческая черта самого режиссера и его работ. Характеризуя героя своего фильма «Вечные каникулы», Дж. Джармуш говорит: «… у таких людей, как Алли, нет стержня в жизни. Другими словами, жизнь моего героя – это протест, но этот протест не направлен на что-то определенное, в нем нет политических мотивов. Алли не имеет твердых убеждений – ни в фильме, ни в жизни. Он встречает разных людей, знакомится с ними, но он с самого начала знает, что скоро отправится дальше и встретит других людей» [8, с. 24–25]. Перманентным состоянием героев Дж. Джармуша являются дорога, путешествие, движение к цели (часто неизвестной и загадочной) или бесцельное (по течению, «куда занесет»). «Бродяг» (типаж, характеризующий и самого Дж. Джармуша) З. Бауман описывает очень похоже на характеристику Алли, как «людей без господина» – праздношатающихся, кочевую популяцию, которая ни одно место не считает родиной, не принадлежит ни к одной определенной общине или цеху [5].

Картина «Мертвец» также о путешествии, обладая «фирменными» джармушевскими чертами, все же сильно выбилась из его стиля. Фильм дорогой, с привлечением актеров-звезд, заявлена амбициозная тематика. Тем не менее, не будем спешить отмежевывать картину «Мертвец» от предыдущего творчества Джармуша. Логика режиссера понятна – он вынашивает планы снять фильм о своем поколении – молодежи 1970-х гг. (хиппи, битниках, рокерах и др.). Их всех объединяло желание вырваться из сковывавшей социальной среды в высший мир духовной свободы. Каждое направление делало это по-своему. Дж. Джармушу нужна была общая метафора для его поколения, некий универсальный символ, максимально вычищенный и ясный. Режиссер нашел его в лице двух чужих («умерших») для своей социальной среды людей.

Однако этот фильм и о 1990-х гг. тоже. В одном из интервью Дж. Джармуш со смехом согласился, когда персонажей фильма «Мертвец» Дикинсона, наемных головорезов, а также их методы сравнили с современным Голливудом. Видимо, в «Мертвеце» изображена и пришедшая на смену любимой Джармушем культуры 1970-х гг. с ее свободным творчеством для самовыражения, а не для зарабатывания денег, еще и новая культура «людоедов» и «разбойников» от шоу-бизнеса.

«Мертвец» – фильм, о котором спрашивают режиссера в каждом интервью и о котором много написано. Это обусловлено высокой степенью смысловой пластичности картины, однако критик и просто зритель ищут инструкции по «лепке» или «конструированию» смысла. Всякий раз, когда Джармушу предлагают углубиться в теоретические рассуждения о стиле, тематике или философском подтексте его картин, ответы режиссера становятся сдержанными, почти односложными: «Я не умею анализировать свое кино и ненавижу вспоминать свои старые фильмы» [8, с. 6]. Кроме того, он часто подчеркивает, что не любит говорить о собственном восприятии своих фильмов, т.к. считает разнообразные трактовки, возникающие у зрителей, не менее ценными и боится, что его рассуждения только запутают зрителя. Режиссер шутит: «Пусть этим занимаются те, кто умнее меня, – может, и мне когда-нибудь объяснят» (Там же). То, что это игра и ирония режиссера, подтверждается тем, что Джим Джармуш – бакалавр английской литературы, проучившийся год в Париже, жадно пересмотревший в «Синематеке» европейское, японское и русское кино XX в. Режиссер дружен с Вимом Вендерсом, европейскими, японскими и американскими актерами, музыкантами, много читает, пишет сценарии подолгу (причем предпочитает делать это от руки), по возможности отказывается от использования компьютерной техники, мобильной связи, тонко чувствует музыку. Именно поэтому, несмотря на сопротивление Дж. Джармуша, мы будем использовать и его толкования, и его намеки, и его подсказки для построения интерпретации фильма. Сам режиссер говорит: «…я горжусь этим фильмом, потому что в основе его на первый взгляд очень простая история и очень простая метафора: жизнь – это путешествие. Мне нужна была эта нехитрая история, эти отношения между двумя одинокими, растерянными людьми, каждый из которых оторван от своей культуры. Вот в чем для меня суть. Но в то же время, в отличие от предыдущих фильмов, в этом возникло множество параллельно существующих тем: насилие, оружие, американская история, ощущение своего места, духовность, Уильям Блейк и поэзия, слава, статус оказавшихся вне закона. Все темы, без сомнения, составляют часть фильма, но срабатывают лучше, когда посмотришь его не один раз. Ведь они все – в подтексте и не бросаются в глаза» [18, с. 21].

Так, фильм «Мертвец» в творчестве Дж. Джармуша сам по себе – переходный этап от юношеского странничества к зрелой бездомности, от субкультуры к одиночеству. В фильмах, снятых Д. Джармушем после «Мертвеца», герои взрослее, вопросы рельефнее. Таким образом, путешествие к себе (истинному или другому) осуществляют и главный герой фильма, и режиссер.

Многослойность и полифоничность данной киноработы Дж. Джармуша обусловлены тем, что она – постмодернистский художественный текст, в котором успешно использованы стилистические приемы эклектичности, интертекстуальности, цитации, двойного кодирования, пастиша, фрагментарности.

-

II. Эклектичность. В результате самосознания постмодерн приходит к выводу, «что история – это не то, что безвозвратно потеряно, а то, что может составлять живое настоящее, общее, говорящее “гулом языков”, пространство. Вот почему самые разные культурно-исторические предметы и персоны – древнегреческое искусство и японские трехстишия, поздний эллинизм и барокко, Филон Александрийский и средневековая китайская философия, Данте, Б. Паскаль, В. Розанов – что и кто угодно могут оказаться близкими послесовременному сознанию, включенными в его поле, обретшими там качество постмодерна» [20, с. 25]. Сам Дж. Джармуш не принадлежит всецело какой-то одной культуре ни по рождению, ни по мировоззрению, ни по творчеству. Следующим его фильмом после «Мертвеца» станет «Пес-призрак» о возможности / невозможности существования самурайского духа в современной массовой городской среде.

В анализируемом нами кинотексте обнаруживается даже не поликультурность, а постмодернистский хаос. Дж. Джармуш обращается в «Мертвеце» к историческим реалиям XIX в. Так, он серьез- но говорит о своем интересе к трагическому процессу уничтожения культуры аборигенов в Северной Америке; картину отстрела бизонов из окон движущегося поезда объясняет вполне реальными, историческими событиями: строительством железной дороги, которому мешали индейские племена, охотившиеся на бизонов («Нет бизонов – нет индейцев»). Городской пейзаж эпохи Промышленной революции выписан в фильме тщательно с соблюдением достоверности деталей, не говоря уже об изображении индейской деревни в финале картины, которая построена с соблюдением самых сложных и малозаметных соответствий (фильм демонстрировался в местах локаций североамериканских индейцев и получил у этих зрителей одобрение и высокие оценки).

В фильме также явным становится содержание, далеко отстоящее и от американской культуры, и от XIX в. (причем как в прошлое, так и в будущее). Стихи и мистические воззрения английского поэта и художника XVIII в. У. Блейка, заметные аллюзии к героям XX в. (например, к Джиму Моррисону, который часто говорил: «…меня ведет вселившийся дух индейца»). Обладая системой мультикодирования, постмодернистское произведение, каковым является фильм «Мертвец», базируется на узнавании спрятанных в нем текстов и смыслов.

При этой исторической тщательности Джармуш вроде бы естественно и логично выбирает жанр вестерна. Однако в картине нет главного элемента, обязательного для всякого вестерна: в ней нет настоящего конфликта между положительными и отрицательными персонажами, между добром и злом. Традиционные различия между героями и злодеями размыты. Фильм можно отнести к жанру трансформированного вестерна, т.к. в него вплетаются и философский подтекст, и черты гангстерского фильма, а «основные типы героев (индеец, шериф, супермен) сменили свой традиционный статус на противоположный» [3, с. 177]. Сам режиссер так объясняет выбор формы вес-

Илл. 2. Название фильма, анимационно (практически «мультяшно») составленное из изображения человеческих костей. Пример иронии и смешения возвышенного и сниженного

терна для своей картины: «Вестерн открыт для метафоры и уходит корнями в классические формы рассказа. В вестернах наиболее часто встречаются сюжеты о путешествиях на чужие земли, и они часто сопряжены с традиционными темами, такими как возмездие, выкуп или трагедия. Открытость формы и ее связь с “Америкой” в самом широком смысле, привлекла меня. Тем не менее, я должен признать, что “Мертвец” – нетрадиционный вестерн – этот жанр был использован лишь для изображения самого путешествия» [18, с. 24].

Кроме формы – путешествие героя на Дикий Запад и номинального присутствия обязательных персонажей – в фильме от вестерна ничего не остается. Вестерн оказывается симулякром, что заставляет предлагать варианты жанровой специфики картины: метафизический вестерн, кислотный вестерн, опрокинутый в прошлое роуд-муви, фильм-притча, фильм-новелла. В результате однозначное отнесение его к определенному жанру невозможно.

В фильме есть и убийца, и жертва, и расследование преступления. В нем также присутствуют разного рода криминальные типы – убийцы, извращенцы, каннибалы. Развитие интриги происходит вокруг убийства, что эксплицирует элементы гангстерского жанра.

Таким образом, мы видим в фильме Джармуша смещение и смешение культурных регистров: историческое и современность, высокое и повседневное, серьезное и ироничное, массовое и элитарное, реалистическое и мистическое.

-

III. Травестирование или игровое начало. В контексте фильма травестирование следует понимать как «принцип свободной игры мысли» (Ф. Ницше), «игру со всеми смыслами и ценностями культуры» (Ф. Гессе). Травестирование – это не пародирование и не парафразирование какого-либо отдельного классического произведения. Это диссоциация (разъединение) как классических, так и мас-скультовских образов и объединение их элементов в новые конфигурации.

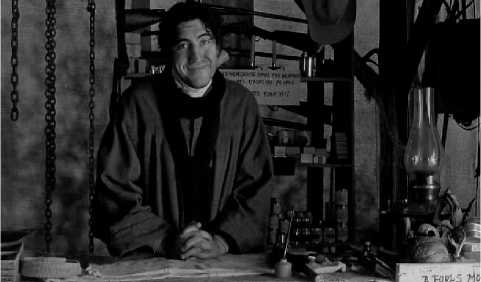

Пастиш является одним из способов травестирования. В переводе с итальянского ( pasticcio ) это означает «смесь», «оперное попурри», с французского же ( pastiche ) – «подделка», т.е. постмодернистский пастиш, с одной стороны, сознательно направлен на сопоставление различных стилей, жанровых форм, художественных течений, а с другой – представляет собой пародию. Наиболее подходящее определение пастиша предложил Ф. Джеймисон: «…это нейтральная практика подражания, без каких–либо скрытых пародийных намерений, с ампутированным сатирическим началом, лишенная смеха и уверенности в том, что наряду с аномальным языком <…> все еще существует здоровая норма» [17, с. 305–306]. Например, череп на столе Джеймсона – это пастиш натюрморта «ванитас» XVIII в., в котором центром композиции часто выступало изображение человеческого черепа как напоминание о смерти, тщетности и конечности бытия.

Илл. 3. Ванитас в исполнении Дж. Джармуша

Раздавленная голова помощника шерифа – пастиш культового фильма ужасов 1981 г. режиссера и сценариста Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы» и др. фильмов ужасов американского массового кино (здесь пародируется трешовый и нарочито декоративный стиль изображения мертвых тел, которые очень эффектно рассыпаются, трескаются, лопаются, но при этом смеха или даже насмешки данный образ не вызывает, скорее – содрогание и отвращение).

Еще одним способом травестирования выступает self-replication (самоопровержение, самовозра-жение, самоотторжение). Это способ деконструкции экранного текста, означающий понимание посредством разрушения стереотипа или включения его в новый контекст. Понятия, люди, действия в таком тексте не закреплены и обладают способностями «хамелеона». Экранный текст в таком случае «обретает смысловую многозначность, плюралистичность. Образная система произведения лишается иерархичности: каждый значимый элемент в ней опровергается и перекодируется» (Там же, с. 306).

Self-replication опровергает каноны на различных уровнях. И если основная характеристика индейца должна соответствовать дикарю, мешающему цивилизации, или невинному созданию, которому все ведомо, то Джармуш меняет это, говоря: «Мне надоели эти клише. Мне хотелось, чтобы это был сложный характер» [1, с. 26].

Илл. 4. Инфернальный кочегар

Странный, трикстерского вида, персонаж, первым в фильме заговаривающий с Блейком, кочегар поезда, одет и причесан, как клерк, но при этом оказывается неграмотным и театрально измазанным угольной пылью. Он говорит загадками, но в то же время прямо спрашивает Блейка: «Зачем ты приехал в преисподнюю?». Он знает прошлое героя, но и почти в точности излагает финал его пути.

Илл. 5. Маньяк с Библией

Эффект self-replication продолжается и в образе извращенца с Библией в руках. Маньяк с Библией – это одно из стереотипных клише американского кинематографа. В фильме Д. Джармуша этот персонаж (разбойник Салли) одновременно и трансвестит, и знаток истории христианства, и искусный кулинар.

Священник, хозяин фактории, изувер, хитрец, продавец табака, оружия, провизии и каноэ, также персонаж рассыпающийся, не целостный, абсолютно противоречивый, созданный автором будто специально только для мгновенного существования в одном фрагменте.

Илл. 6. Священник, хозяин фактории

Фрагментарное портретирование, которое использует Д. Джармуш, мы считаем удобным инструментом для схватывания (хотя бы мгновенного) специфики человеческой личности. Так, П.С. Гуревич утверждает: «Философские антропологи показывают, что человеческое бытие расколото. Оно не может быть понято изнутри в качестве объекта внешнего постижения. Специфически человеческое раскрывается только в том случае, когда возникает тема Иного, Иномерности, Трансцен-денции» [7, с. 5]. Человеческое бытие не может быть описано через систему каких-то свойств или определений. Оно проступает в системе различных контраверз. «Чтобы “ухватить” человеческое бытие, следует обратиться именно к его расколотости, к тому полю, которое возникает в результате несводимости разных полюсов» (Там же).

С нашей точки зрения, человек лишь постольку обретает себя (пусть и не навсегда, а на короткое мгновение), поскольку он преступает самого себя, свое эмпирическое существование, покидает пространство собственного бытия (т.е. за-бывает себя) и ощущает свою причастность к бытию Другого, а в пределе – свою причастность небытию (или причастность небытия к нему) [19, с. 208]. Дж. Джармуш, даже организуя в фильме масштабную семиотическую игру, раздавая имена своим персонажам, ведет каждого по своему пути от Неведения к Познанию через соприкосновение с Другим (временем, субъектом, культурой, традицией, потусторонним). Например, Тел – имя девушки, убийство которой приводит в действие сюжет, позаимствовано из названия «Книги Тел» Блейка (The Book of Thel, 1789). Имя владельца заводов и машин Дикинсон созвучно известному имени викторианской эпохи – Чарльза Диккенса. Взаимоотношения Блейка с семьей Дикинсона могут пониматься как отторжение официальной культурой XIX в. (к которой «законно» принадлежал Диккенс) творчества Блейка.

В знаковой ситуации с именем Никто мы оказываемся на своеобразном перекрестке смыслов и аллюзий различного рода. Во-первых, имя Nobody ( Никто ) ассоциируется, прежде всего, с Одиссеем, обманувшим людоеда Полифема. Людоедов в фильме хватает – это и трое бродяг-зверобоев, и главный убийца Коул Уилсон, съевший отца, мать и напарника. Во-вторых, имя буквально переводится «без тела», т.е. перед нами дух. В-третьих, для русскоговорящего зрителя затевается языковая игра: «Кто может проводить человека в мир духов? Никто!»; «Кто сопровождает умирающего в истинный мир? Никто». С одной стороны, заявляется абсолютное одиночество человека перед лицом смерти, с другой – на фоне просмотра фильма никто субстанциализируется, персонифицируется в героя-проводника по имени Никто.

Отправляя Уильяма Блейка в самый последний путь на лодке, убранной хвойными ветками, по Большой Воде, Никто оказывается не кем иным, как Хароном, переправлявшим мертвых в Аиде. В этом случае становится понятной пословица Блейка – «Птица на собственных крыльях не взлетит чересчур высоко». Раненому бухгалтеру Уильяму Блейку не добраться до «себя» без помощи проводника. Тут становится очевидным влияние Никто на «становление» Уильяма Блейка. Лицо поэта-бухгалтера превращается в раскрашенный подобно индейцам лик, его одежды постепенно становятся индейскими балахонами, обрамляя образ Уильяма Блейка еле уловимым эффектом интерперсонажа.

На смену герою приходит персонаж, являющийся олицетворением идеи, но не имеющий индивидуальных черт. Это новое качество описывается термином интерперсонаж . «Все иные действующие лица, в нем “отражаются”» [3, с. 305]. Интерперсонаж в постмодернистской философии означает гибель традиционного, стабильно-линейного восприятия героя, и если модернизм провозглашал идею ценности Я, то постмодернизм – идею его расщепления. В интервью Джонатан Розенбаум предполагает мозаичность и отражательность характера Блейка и получает подтверждение от Джармуша: « Интересно, что Блейк собирает свою индивидуальность по кусочкам – от всех; Никто, разумеется, тоже входит в этот круг. Да, Блейк – чистый лист бумаги, на котором каждому хочется что-то написать. Поэтому Джонни Депп так подошел мне на эту роль. Именно это в нем есть. Блейка заклеймили как преступника, что полностью противоречит его натуре, а индеец говорит, будто он – великий поэт, о котором сам-то Блейк вообще не слышал. Даже когда от него под дулом револьвера требуют автограф, а он вместо этого протыкает руку собеседника ножом со словами: “Вот мой автограф”, кажется, что все это происходит с ним помимо его воли. Когда Никто, приняв пейот, оставляет Блейка в одиночестве, тот голодает, но не потому, что ему так хочется, а потому, что он не знает, что здесь можно есть. У северных племен есть такая церемония – человека оставляют голодать одного обычно дня на три» [8, с. 260].

Расколотость главных героев фильма Блейка (живой, мертвый и одновременно умирающий; бухгалтер, романтический герой, беглый убийца, английский поэт) и Никто (для европейцев – экзотическая игрушка, для индейцев – чужой; говорит на четырех диалектах и на английском, рожден представителями разных племен) демонстративная, будто это наглядное пособие по онтологии бытия человека.

-

IV. Цитация. Самым распространенным способом реализации травестирования является цитация . Джармуш широко использует мотивы, заимствования и цитаты, прибегая при этом к постмодернистской иронии, юмору и пародии. Фразами поэта и художника Уильяма Блейка «приправлен» весь фильм. Визионер Блейк выбран Джармушем по многим причинам, самой важной из которых было, конечно, совпадение эстетики, поэтики и семантики его стихов с особенностями магического мышления североамериканских индейцев. Фраза из «Пословиц Ада» У. Блейка – Если бы врата восприятия были расчищены, все сущее предстало бы человеку как оно есть: бесконечным – дала название книге Олдоса

Хаксли «Врата восприятия. Рай и Ад», рассказывающей об опытах автора с мескалином – галлюциногеном, содержащимся в пейоте, который употребляет Никто в фильме. В частности, название рок-группы The Doors восходит к той же фразе. Джим Моррисон – культовая фигура, как мы уже отметили, неявно присутствующая в фильме. К стихам Уильяма Блейка Каждый день на белом свете / Где-нибудь родятся дети. / Кто для радости рожден, / Кто на горе осужден , взятым из «Прорицаний невиновности», зрителя возвращают несколько раз в фильме.

Рисовальщик У. Блейк напрямую в фильме не цитируется. Думается, что исключительно в режиме «гиперавтора» можно увидеть совпадение изображений падающей звезды в рисунке «Призрак ничтожества (Блохи)» или женщины с младенцем в «Америка. Пророчество».

Вряд ли можно считать случайным выбор Джармушем места из Ветхого Завета («той доброй книги»), которое зачитывает Салли:

И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым.

А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам [труп твой и]

трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле;

и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши (1Цар. 17: 44–47).

Илл. 7. У. Блейк. Призрак ничтожества В данной цитате зашифровано оправдание многочислен-

(Блохи) ным убийствам, изображенным фильме, может быть, даже оправдание жестокости и равнодушию, с которой происходят убийства. Все, кого убивают, умирают легко и как-то фальшиво (у одного только помощника шерифа предсмертные судороги, но и его труп потом раздавливают, как резиновый или картонный), видимо, потому что уже не живы, или потому что на стороне Блейка Бог, он действует от его имени, а его преследователи исключительно из-за корысти или мести. Коул, убив напарника, говорит, фактически перефразируя библейскую строку: «Теперь он жратва для собак».

Отсылки к известным произведениям начинаются еще в самом начале фильма. Эпиграфом к фильму послужила фраза Анри Мишо: «Желательно не путешествовать с мертвецом». Цитата из произведения А. Мишо «Ночь с болгарами» как будто определяет первые композиционные кадры фильма. Молодой бухгалтер Уильям Блейк совершает путешествие на Запад в поисках работы, момент его пребывания в поезде весьма напоминает само произведение Мишо: «Такое дело, возвращались мы домой. Ошиблись поездом. А там была куча

Илл. 8. Резиновый или картонный?

болгар, и все они шептались между собой не пойми о чем и ерзали без конца, ну мы и решили с ними сразу разобраться. Достали револьверы и стрельнули…» [14, с. 224].

Анри Мишо – французский поэт и художник, экзальтированный остроумец, метафизик и путешественник, наследник сюрреализма, пользователь мескалина, исследователь сновидений, сборники которого назывались от «Кем я был» до «Познания с помощью бездн». Весь фильм Джармуш будет строго придерживаться его цитаты и излагать в его стиле.

«Человек выпрямляет кривые пути, гений идет кривыми», – писал поэт Ульям Блейк, подобно этому выражению цитатные отсылки фильма приводят к разным историческим местам, героям, временам. Одна из таких цитат (поезд, самая первая и долгая сцена поездки на поезде Уильяма Блейка) апеллирует к первому фильму братьев Люмьер «Прибытие поезда на станцию Ля Сион». Во-первых, прибытие поезда для зрителя символизирует наступление новой эпохи, бездушной и техницистской цивилизации, умирание старой традиционной культуры (которая олицетворена индейцами). Именно с поезда убивают бизонов. Дж. Джармуш вспоминает однажды увиденную им и врезавшуюся в память гравюру XIX в., на которой стоящие на крыше поезда пассажиры стреляют в бегущих бизонов. При этом режиссер объясняет функцию выбранного им образа поезда: «…путешествие на корабле или на поезде дает больше времени на размышления, на то, чтобы расстаться с прошлым» [8, с. 257]. Во-вторых, образ поезда уже обрел в восприятии нашего современника символическую коннотацию жизненного пути, стремительной трансформации, перехода на новый уровень существования. В-третьих, паровая машина, внешний вид паровоза, персонажи кочегара (истопника), кондуктора, машиниста – все это постепенно сложилось в сознании воспринимающего в инфернальный символический комплекс носителя смерти. Российский зритель, видимо, создает собственный, уникальный, более сложный образный «шлейф». Например, прибытие поезда в Москву в начале много раз экранизированного романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и смертенесущий поезд в финале книги (кроме того, Каренина так же, как и герой фильма Джармуша, но только во сне, получает предсказание о собственной смерти от истопника поезда: «Родами умрете, матушка»).

Илл. 9. От профанного – к священному

Другое совпадение: в фильме Александра Гордона «Сергей Лазо» (1967), во-первых, изображена легенда о гибели революционера в топке паровоза, а во-вторых, сама черно-белая картина начинается также долгой поездкой героя в поезде, мельканием видов из окна поезда, которые удивительно напоминают пейзажи Дикого Запада.

Конечно, мы не утверждаем в данном случае заимствования или цитирования, а указываем на совпадения, свидетельствующие о произошедшем переходе образа поезда, мотива поездки на поезде в раз- ряд считываемого символа.

Киноцитатой, безусловно, является кадр, в котором лицо убитого вписывается в нимб на иконе или чеканном окладе иконы. На наш взгляд, это отсылка к утраченному фильму «Бежин луг» С. Эйзенштейна (1930) во фрагменте с «иконой», в котором комсомольцы разоряют церковь. У обоих кинохудожников изображен страшный момент перехода, пограничья, они как бы встретились, идя в противоположных направлениях. Эйзенштейн – от священного к профанному, Джармуш – от профанного к священному.

По признанию многих кинокритиков, весь фильм – обширная стилистическая цитата Ф. Кафки. Если представить себе стиль Франца Кафки в кино, то можно сказать, что в наибольшей степени его удалось ре- ализовать именно в «Мертвеце». На символическую притчу нанизаны реалистические сцены, через натурализм которых просматривается мистическое содержание. С самого начала своего пути незадачливый бухгалтер как будто отражает кафкианскую историю землемера. Символом разрушений надежд героя здесь становится труба металлургического завода Дикинсона, возвышающаяся подобно кафкианскому Замку.

Сам Джармуш выстраивает сцену в фактории как чередование киноцитат:

-

1) «Можно я возьму у вас автограф?» («Прирожденные убийцы»);

-

2) рука, прибитая к столу («Крестный отец»);

-

3) пистолет, переводимый от головы к груди («Пуля в голове» Дж. By) [11, с. 77].

Нарисованный дым, идущий из трубы завода, сразу превращает историю бухгалтера в ирреальный рассказ. Хотя этот элемент в фильме появился случайно, без авторской смысловой игры. Джармуш объясняет, что нарисовал дым, чтобы затем заменить его настоящим, но денег на пересъемку этого пейзажа не хватило, так дым и остался нарисованным, в зрительском восприятии став емким знаком – сигналом окончательного перехода из реального мира в потусторонний. Таким образом, нереальный дым становится симулякром всего дальнейшего «сомнительно» происходящего путешествия. Нарочитая нереальность (нарисованность, искусственность) звучит как смысл в знаках искусственных цветов, хоть и очаровательных, но сделанных из бумаги Тел (которая даже при условии наличия денег не предпочла бы живые, а делала бы цветы из шелка). Анимационное падение звезды в момент побега Блейка очередной раз намекает: «этот мир нереален».

V. Зеркальность и удвоение. Важными составляющими кинореальности «Мертвеца», кроме героев, становятся ландшафт и ритм. Однако влияющий на композицию фильма ландшафт находится скорее внутри сознания Уильяма Блейка. Первый диалог фильма в котором кочегар говорит: «Взгляни в окно. Разве это не напоминает тебе твое путешествие в лодке, когда ночью ты лежал на спине и вода в твоей голове была подобна окружающему ландшафту?». Интересно, что первая же фраза фильма описывает его финал – изображение Уильяма Блейка, лежащего на спине в лодке и пересекающего бескрайний, как ночь, океан. Однако в английском языке слово boat имеет несколько значений: это не только лодка, но и судно или корабль. В таком случае происходит эффект удвоения, когда одна из ключевых фраз распространяется на двух героев одновременно, но в разные временные рамки: будущее Уильяма Блейка и прошлое Никто. Тем самым все, происходящее с Блейком, есть зеркальное отражение произошедшего с Никто, на пути возвращения к «истинному смыслу бытия». «Теперь он ведет Блейка той же дорогой, по которой в свое время прошел сам», – недаром кадры с сожженной индейской деревней, первый раз возникающие во время его рассказа о возвращении из Англии, повторяются во время путешествия вниз по реке [11, с. 74].

Илл. 10. Идентификация Блейка.

В этом случае возможно предположение, что Уильям Блейк и Никто являются двумя сущностями одной и той же личности, поэтому когда один возвращается на путь «истины», другой должен умереть (отплывающий в каноэ Уильям Блейк видит, как на берегу погибает индеец Никто). «И предоставь мертвым погребать своих мертвецов…», – снова слова Никто оказываются пророческими.

И хотя в фильме нет зеркал и явно отражающих поверхностей, все же идентификация главного героя с мертвым олененком, индейцем Никто, позволяет говорить о присутствии в структуре фильма элементов удвоения.

В самой структуре фильма заложен мотив отражения или зеркала, то, что Никто называет «пройти сквозь зеркало воды». Вначале мы видим промышленный город, в конце – индейский поселок; вначале герой едет на поезде, в финале – плывет на лодке.

Сам же Уильям Блейк постоянно отражает своих «попутчиков». Его жертвами становятся шериф, каннибал, торговец. «Такой драматичный “вывих” представлен Джармушем по принципу взаимодействия репродукции и оригинала. Эффект симулякра, когда копия тиражируется, плотно заполняет пространство и, наконец, провоцирует реальность, режиссер использует как сюжетный ход» [2, с. 180].

Бумажное изображение Блейка и его «преступлений» идет впереди самого героя, обгоняя свой оригинал, и в итоге выливается в полноценное изображение индейца Никто, оформленного в рамку подобно изображениям поэта Уильяма Блейка, покоящегося на груди «умирающего» бухгалтера, превра- щая эпизод в вид цитатной геральдической модели.

«Удвоение обыкновенно работает как своеобразная машина. Диаграммы вырабатываются этой машиной там, где удвоение производит различие, где “оригинал” деформируется. Чтение деформации становится возможным только при наличии удвоения. Лишь двойник позволяет обнаружить диаграмму там, где дублирующая машина вписывает трансформацию в “оригинал”» [22, с. 252].

Илл. 11. Зеркала нет, но есть портреты.

Элементарные мотивы удвоения происходят и на более простых уровнях Дикинсон на фоне собственного портрета, разбойники, слушающие сказку про трех медведей, как будто превращаются в самих медведей, на огонек к которым приходит незваный гость.

-

V I. Путешествие – переход – инициация. Контекстуальность и открытая структура фильма порождают эффект гиперавтора (в результате действия этого эффекта снимаются вопросы «Что автор имел в виду?», «Подразумевал ли автор то, что увидел зритель?»), проявляющийся в самостоятельной трактовке событийного ряда фильма непосредственно самим зрителем. Например, смерть главного героя в толковании фильма может быть изображена как плавающая, не закрепленная точка.

По версии первой, Уильям Блейк умер еще до начала фильма, а его путешествие по Дальнему Западу – только одна из частей загробного пути, «как бы остров между двумя плаваниями в океане» [11, с. 75]. В своем путешествии герой все время слышит стихи Блейка и даже встречает его героев, таких как девушка Тэл из Города Машин. Однако принадлежность Никто к миру живых тоже под сомнением: не зря он рассказывает, что после удара ружьем (еще в детстве) душа покинула его тело.

Согласно второму варианту, герою еще только предстоит родиться поэтом Уильямом Блейком. Тогда стихи реального поэта Блейка – лишь пересказ стихов, прочитанных ему индейцем Никто в потустороннем мире до рождения. В этом важном лейтмотиве, кроме ироничной постмодернистской идентификации, есть стремление к росту. Уильям Блейк должен из персонажа чужих историй стать автором собственных текстов. В одном из интервью Дж. Джармуш косвенно высказывает эту версию: «Я знаю, что стихи Уильяма Блейка, которые цитирует Никто,<…> взяты из “Прорицаний невинности”. Но я помню, вы говорили, что в фильме есть и цитаты из “Пословиц ада”, а я не могу вспомнить ни одной. Никто говорит: “Орел никогда не терял понапрасну так много времени, как тогда, когда согласился учиться у вороны”. Когда, ближе к финалу фильма, он снова встречается с Уильямом Блейком, то говорит: “Гони свою телегу и свой плуг по костям мертвецов”. Самое забавное, что в контексте фильма эти строки звучат как индейские пословицы. Да, я этого и добивался. Блейк просто-напросто вошел в сценарий еще до того, как я начал его писать. Какие-то цитаты не попали в фильм, но они тоже напоминали индейскую мудрость: “Жди беды от стоячей воды”. “То, что уже доказано, когда-то было лишь догадкой”. “Ворона хотела бы, чтобы все на свете было черным, а сова – чтобы все было белым”. А еще Никто цитирует “Вечносущее Евангелие”, когда они с Блейком приходят на факторию: “Христос, которого я чту, / Враждебен твоему Христу”» [8, с. 249]. Чтобы усилить влияние поэта Блэйка на все действие картины, не только Никто часто использует цитаты из его поэм, но и некоторые сюжетные повороты повторяют развитие книг Уильяма Блейка. Например, темы и мотивы стихотворения, которое индеец Никто читал Блейку (Auguries of Innocence) с набором мотивов и визуальными символами фильма Д. Джармуша:

Увидеть небо в полевом цветке В песчинке малой – бесконечность, Мир целый удержать в своей руке И уместить в мгновенье вечность. Попавший в сети певчий дрозд Рождает гнев Небесных Звезд.

Плененный голубь в клетке тесной Ад содрогает повсеместно.

Голодный и бездомный пес – В стране предвестник бурь и гроз. А конь, замученный плетями, Вещает людям кровь и пламя.

Убитый заяц на бегу, Сосуды в чьем-то рвет мозгу. В крыло поранена ли птица – И ангел в небе прослезится. Петух, побитый в пух и прах, У Солнца вызывает страх.

Лев или волк стонать ли станет – И дух людской в Аду восстанет. Кто веру детскую щадит – Тот Ад со Смертью победит. Игра младенца, думы старца – Весны и осени посланцы.

В вопросах робкий человек Ответа не найдет вовек.

Кто отвечает на сомненья – Льет свет на знанья и уменья. Сильнее яда нет пока, Чем яд лаврового венка.

В пыль обратятся все успехи, Как стали ржавчиной доспехи. Украсьте жемчугами плуг – Искусству сдастся зависть вдруг. Цикады звук при лунном свете – Сомненье в правильном ответе. Шаг муравья, орла полет Хромое знанье не поймет. Кто ни во что не верит смело – Забудь о нем и делай дело.

Когда б в сомненьях свет погряз, Он бы давным давно погас.

В гостях у страсти быть прекрасно, Но быть у ней в плену ужасно. Когда цветут аферы, блуд, Они стране судьбу куют.

По переулкам крики шлюхи Зовут из древней жизни духи. Счастливец ли, бедняга – пой У гроба Англии родной.

День или ночь того рождает, Кого лишь счастье услаждает. Ночь или день родит на свет И несчастливого для бед.

Кто в мир рожден лишь для отрады, А кто для всех мучений ада.

Ложь притягательна для нас, Коль мы глядим не через глаз, Что ночи сбросил покрывало, Когда еще душа дремала. Бог – это свет, его лучи Горят блуждающим в ночи. Лик человеческий бывает У тех, кто в свете пребывает.

Формальные, смысловые и стилистические совпадения поэзии и иллюстраций У. Блейка и мифологического магического мышления североамериканских индейцев может объясняться в русле учения К. Г. Юнга о коллективном бессознательном и визионерском характере отдельных творцов, которые обладают «ночным сознанием» и для которых открыты вертикальные каналы, ведущие к архетипическому слою.

По версии третьей, Блейк умирает в самом конце фильма, как и должно быть в самом настоящем вестерне. В то же время умирание Блейка предстает перед зрителем процессом перехода, инициации, а значит трансформации личности. В таком ракурсе объяснимы некоторые парадоксальные детали: герой, ранее не умевший стрелять, делает это метко даже без очков; он ритуально раскрашивает свое лицо кровью мертвой косули. Кстати, эта сцена, одна из самых знаменитых в фильме, Дж. Джармушем не задумывалась, а является чистой актерской импровизацией Дж. Деппа. Здесь случайность, как и в ситуации с нарисованным дымом, уже в зрительском толковании обретает несколько уровней символического смысла. На вопрос об имени отвечает: «Да, я Уильям Блейк. Вы читали мои стихи?».

Фильм Дж. Джармуша о том, что, неудержимо стремясь обрести самость, человек одновременно испытывает холодный ужас, ибо рано понимает, что стать целостным значит остановиться и более не

Илл. 12. Обретение самости сродни смерти меняться, а это возможно лишь со смертью. Однако

«умереть» и «пережить смерть» – это разные события духовной истории личности. Фильм Дж. Джармуша «Мертвец» сравним с древнеегипетской «Книгой мертвых», сборником гимнов и религиозных текстов, помещаемом в гробницу с целью помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии. Герой картины Блейк переживает путешествие с испытаниями, путешествие к своему Я. Этапы этого пути и символичны, и узнаваемы: преодоление, инициация, утрата/обретение.

Фильм Дж. Джармуша «Мертвец» не столько о смерти, сколько о сущности перехода (умирания в буквальном и образном понимании), движения и изменения в духовной биографии человека.

-

V II. Открытость интерпретаций. Принцип гиперавтора реализован в фильме весьма обширно, это заставляет задавать вопросы (пока оставляя их без однозначных ответов), например, о таких символах, как табак и сказка о трех медведях. Кроме того, никто из кинокритиков и искусствоведов не удержался от предложения собственной модели интерпретации фильма в целом. Приведем примеры таких ключей толкования:

-

– «Одиссей» Гомера (путешествие в царство мертвых как ключевой фрагмент);

-

– учение В.Я. Проппа и эзотерический эпос «Мертвец» Дж. Джармуша;

-

– теория письма Ж. Лакана и поэтические приемы Дж. Джармуша;

-

– символика океана в эстетике А. Балабанова и Дж. Джармуша;

-

– поэтика Ф. Кафки в изображении Дж. Джармушем пространства и одиночества.

Дискуссия

ЮШ: В качестве дальнейшей интерпретации фильма Джармуша, чтобы вскрыть кафкианский пласт, хочу вспомнить роман «Америка». Начинается он похожим образом. Кочегар в романе тоже один из проводников молодого человека, который приезжает в Америку (даже глава так называется – «Кочегар»). В то же время есть замечательный рассказ «Охотник Гракх» (я не знаю, здесь прямая цитация или непреднамеренная), где изображена аналогичная сюжету фильма ситуация, где человек путешествует по пустыни, будучи давно уже мертвым. В течение уже нескольких столетий он не может умереть окончательно. Он путешествует по пустыне именно для того, чтобы что-то найти – какой-то путь для выхода из этой ситуации.

Метод Джармуша в построении фильма как притчи, как развернутой метафоры, характерен для многих его картин. Это был и кафкианский метод, который ярко проявлен в последнем его романе и поздних рассказах. Эта тема совпадения манер Джармуша и Кафки сама по себе уже интересна.

НШ: У меня есть замечание по поводу заявленного лектором отличия языка и творческого принципа фильма «Мертвец» от предыдущих его авторских установок. У меня как раз ощущение прямо противоположного хода развития творчества Джармуша. Этот фильм скорее является продолжением и, пожалуй, квинтэссенцией одной и той же значимой для режиссера лично идеи, которая повторяется, дублируется, реинтрепретируется во всех его фильмах. Эта тяга к творческому решению метафизических вопросов человеческого бытия (главным образом темы смерти) была задана, как мне кажется, переживанием личностного и профессионального опыта столкновения со смертью. Этот опыт Джармуш получил, когда на последнем году обучения в киношколе Нью-Йоркского университета (одновременно снимая свой первый полнометражный фильм «Отпуск без конца») работал персональным ассистентом на съемках документального фильма «Молния над водой» (1980), который делали умирающий от рака Николас Рэй и Вим Вендерс. Вим Вендерс в своем фильме, по сути, протоколирует умирание человека, причем без пафоса и каких-либо приукрас. Это не новый в современном искусстве прием, он есть и в литературе (например, широко известные произведения Митча Элбома «Искорка надежды», «Величайший урок жизни, или Вторники с Морри» и др.) и в художественном кино (например, фильм Стива МакКуина «Голод» или «Телец» Александра Сокурова). Однако, как мне кажется, будучи молодым, формирующимся человеком и художником, Джим Джармуш именно тогда почувствовал тягу к постижению темы смерти вообще и смерти учителя в частности (а Николас Рэй и для Джармуша, и для Вендерса, и вообще для многих кинодеятелей таковым и являлся). Вот такая биографическая деталь порождает тему, которую Джармуш не оставляет в разных своих фильмах, и это лучшее в его работах.

ЛЩ: Кроме всего прочего, в работе нашего киноклуба мы хотим обозначить тематику личной биографии. Это очень важный момент – момент выбора. Почему НС выбрала этот фильм именно для себя? Я половину своей лекции посвятила ответу на вопрос, почему я выбрала режиссера, которого не слишком люблю, и не лучший его фильм. Главное, что я хочу этим фильмом сказать важное для меня. Мне тоже очень нравится фильм Джармуша «Мертвец». Две вещи удивляют меня. Во-первых, каким образом удалось режиссеру передать дух Америки вообще, т.е. какой-то поток ассоциаций, с ней связанный. В частности, и табак, который попадает в Европу, как известно, из Америки. Кроме того, эти бесконечные просторы, хоть и было сказано, что режиссер не хотел красивых пейзажей, и все равно любование природой там сохранилось. Бесконечная равнина, гигантская равнина, ощущение ее протяженности, ощущение, что нужно ехать долго. И еще насчет табака: почему в фильме о смерти табак играет важную роль? Одна из основных функций табака – социальное единение. Когда человек умирает, он отъединяется, этот момент очень хорошо показан. Поиск табака с этим связан. Пока ты куришь, ты социален, значит ты живой. <…> Знаете, почему, на мой взгляд, вообще понадобился постмодернизм как игра аллюзиями? Дело в том, что только к концу XIX в. люди догадались (в метафизическом смысле, хотя об этом предупреждал еще Аристотель) вот о чем: мы смотрим на один и тот же мир, а видим разное; не просто разное, а иногда прямо противоположное. И ни в оценках даже дело, а именно в зрении (мы видим разное). Не зря здесь прозвучала цитата из У. Блэйка: «Если б расчищены были врата восприятия, всякое предстало бы человеку, как оно есть – бесконечным». Мы и видим бесконечность, но только каждый свою маленькую часть этой бесконечности. Поэтому мне кажется, что главная проблема данной культурологической лекции состоит в том, чтобы как-то ответить на вопрос «Автор ненамеренно транслирует всю эту совокупность культурной символики, или он ее отбирает сам в своей творческой лаборатории?».

Список литературы От неведения к познанию (фильм Дж. Джармуша «Мертвец»)

- Абулаева З. На ловца и зверь бежит//Искусство кино. 1997. № 1. С. 4-19

- Агафонова Н.А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов. Минск: Тесей, 2005

- Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск: Тесей, 2008

- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/пер.с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс. Универс, 1994

- Бауман З. Законодатели и толкователи//Неприкосновенный запас. 2003. №1(27). С. 5-20

- Борез Т. Джим Джармуш: «Надо смотреть фильм, закрыв глаза»//Искусство кино. 2006. № 1. С. 132-137. Гуревич П.С. Расколотость человеческого бытия. М.: ИФ РАН, 2009

- Джим Джармуш: интервью/сост. Л. Херцберг; пер с англ. Е. Бурмистровой, А. Брагинского. СПб.: Азбука-классика, 2007

- Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998

- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996

- Кузнецов С. «Это конец, мой единственный друг»//Искусство кино. 1997. № 2. С. 72-77

- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Ин-т эксперим. социологии. СПб.: Алетейя, 1998

- Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000

- Мишо А. Портрет А./сост. О. Кустовой, А. Поповой. СПб.: Симпозиум, 2004

- Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. Винница: АКВИЛОН, 1999

- Плахов А. Режиссеры настоящего: в 2 т. Т. 2: Радикалы и минималисты. СПб.: Сеанс; Амфора, 2008

- Розенбаум Дж. Джим Джармуш. Сквозь зеркало воды//Искусство кино. 1997. № 1. С. 20-27

- Саенко Н.Р. Формы и образы небытия в культуре. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011

- Усовская Э.А. Постмодернизм: учеб. пособие. Минск: ТетраСистемс, 2006

- Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php (дата обращения: 15.01.2010)

- Ямпольский М.Б. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М.: Нов. лит. обозрение, 1996

- Ямпольский М.Б. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК «Культура», 1993

- Ямпольский М.Б. Язык-тело-случай. Кинематограф и поиски смысла. М.: Нов. лит. обозрение, 2004