От "племенных войн" до тартуского мирного договора и карельской трудовой коммуны

Автор: Ваара Пекка

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 8 т.43, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается договор о мире, заключенный между Советской Россией и Финляндией в Тарту 14 октября 1920 года. Изучены исторические события на территории нынешней Республики Карелия, которые повлияли на переговоры о мирном договоре и на его содержание. Текст статьи представляет краткий обзор «племенных войн», интервенции Великобритании, национальных стремлений карелов, операций Красной армии в Карелии и основания Карельской трудовой коммуны. Основной вывод статьи заключается в том, что военные походы из Финляндии и Тартуские мирные переговоры значительно ускорили переход Российской Карелии под управление Красной армии и к советской власти, созданной в лице Трудовой коммуны.

Племенные войны, тартуский мир, карельская трудовая коммуна, британская интервенция на севере России

Короткий адрес: https://sciup.org/147235910

IDR: 147235910 | УДК: 94(470.22) | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.699

Текст научной статьи От "племенных войн" до тартуского мирного договора и карельской трудовой коммуны

Британцы были очень сильно озабочены тем, что Германия продвинется через Финляндию к Мурману и завладеет морскими транспортными путями Ледовитого океана. Западные державы поставляли огромные запасы военных и продовольственных грузов в портовые скла- ды Мурманска и Архангельска, где они дожидались дальнейшей отправки на фронт. У западных союзников (Антанты) была необходимость поддерживать давление на Германию и на востоке, чтобы она не смогла высвободить все свои войска и перебросить их на Западный фронт. Через пару дней после заключения Брестского мира британские корабли, находившиеся в Мурманском порту, получили распоряжение высадить войска и взять порт под свой контроль.

Другое совпадение событий по времени произошло 21 марта 1918 года, когда Германия начала крупное наступление на французском фронте. В тот же самый день финские воины-соплеменники перешли в селе Рааттее финляндско-российскую границу между финским Кайнуу и Беломорской Карелией. В Генеральном штабе Великобритании, естественно, сделали соответствующий вывод, что и эти операции были спланированы в Генеральном штабе Германии.

Британцы приняли решение о подкреплении своих войск в Мурманске в начале июня. У них было очень мало войск для переброски на Север России, так как армии были задействованы в решающих сражениях на французском фронте. Однако у британцев было одно преимущество, которого не было у действующих на этой территории других стран. Военная промышленность Британской империи была способна производить эффективно боеприпасы и продовольствие. Это было твердой валютой, когда британцы нанимали себе союзников. Когда в сражениях мировой войны появился перерыв, то на север потянулось очень много разных людей, которые сражались на стороне России против Германии. По Мурманской железной дороге прибыло около 5000 сербских солдат, сотни французов и польских артиллеристов, тысячи русских белогвардейцев, офицеров и солдат5. Когда к ним присоединились красные финны Кандалакши и карелы Кеми, то под командованием британцев уже в июле 1918 года были многонациональные вооруженные войска численностью в несколько тысяч. С их помощью «братских» финских соплеменников легко изгнали из Беломорской Карелии. После этого войска можно было направить против Красной армии. Мировая война завершилась в ноябре 1918 года капитуляцией Германии, но британцы оставались на Мурмане и в Карелии еще до сентября 1919 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ КАРЕЛОВ

Наряду с племенными военными экспедициями финнов и военными операциями британцев имели место и национальные устремления карелов. Националистические идеи получили отклик особенно в Беломорской Карелии, меньше в Олонецкой Карелии. На фронтах мировой войны много говорили о праве малых народов на самоопределение. Карельские солдаты усвоили эту мысль, в частности, из большевистской пропаганды6.

В Беломорской Карелии в 1917–1920х годах проводились многочисленные гражданские собрания. Идеи автономии или независимости распространялись среди народа, принимались решения для их осуществления. О стремлении достичь автономии первый раз приняли решение на собрании, проведенном в Ухте в июле 1917-го. О присоединении к Финляндии на собраниях в Беломорской Карелии было принято решение только один раз – в марте 1918 года в Ухте. Тогда на это решение сильно повлияли прибывшие из Финляндии карельские лидеры, а также известие о роспуске Всероссийского Учредительного собрания в январе. В Беломорской Карелии большие ожидания связывали с новой конституцией. Таким образом, разгон Учредительного собрания был большим разочарованием.

Зимой 1918/19 года в Беломорской Карелии власть была в руках Карельского отряда. Изгнав финских воинов-соплеменников из Беломорской Карелии, они созвали в феврале 1919 года в Кеми Cъезд представителей карельских волостей. Среди делегатов съезда были карелы, поддерживающие различные социалистические идеи, а также те, кто стоял на националистических позициях. В Кеми было принято решение о самостоятельной Карелии и созыве Учредительного собрания карельского народа для утверждения этого решения. Обращение с просьбой об оказании поддержки было направлено королю Англии и президенту США.

Летом 1919 года карельские лидеры, ориентированные на Финляндию, и руководство Кемского Учредительного собрания карельского народа решили пойти на примирение и объединить усилия. В июле 1919 года в Ухте они создали объединенное Временное правительство, которое называли Ухтинской республикой. Власть находилась под руководством этого Временного комитета (Тоймикунты) до весны 1920 года. В конце марта вновь в Ухте был созван съезд, на этот раз – Съезд представителей карельских волостей. В волостях Беломорской Карелии были проведены выборы, на которых избрали 120 делегатов. Съезд принял решение об отделении Карелии от России, но окончательное решение о государственном статусе Карелии должно было быть принято только после всенародного голосования. Во Временное правитель- ство были избраны новые члены, и ему был дан наказ организовать всеобщее народное голосование по вопросу о независимости Карелии и о возможном союзничестве либо с Финляндией, либо с Советской Россией7.

Во время Съезда представителей карельских волостей в Ухте находился также красноармейский отряд и некоторые агитаторы советской власти. Их красноречивые выступления о светлом будущем в составе Советской России не убедили карельских делегатов. Съезд принял распоряжение о том, чтобы агитаторы и красноармейские части покинули Ухту, что и было исполнено.

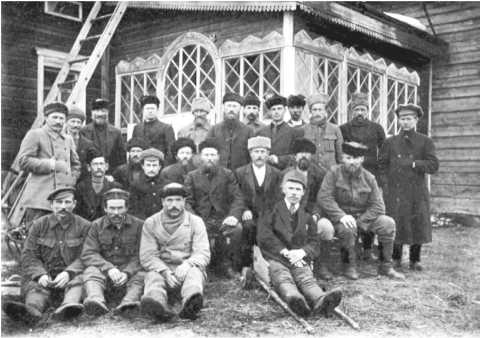

Рис. 3. Делегаты Вокнаволокской волости на Ухтинском съезде представителей карельских волостей в марте 1920 года (Карельское просветительское общество, электронная база данных «Сампо»: www.karjalansivistysseura.fi/sampo )

Figure 3. The delegates of the Voknavolok District at the Ukhta Congress of the Karelian Districts’ Representatives, March of 1920 (the Archives of the Finnish Educational Society/Karjalan Sivistysseura, SAMPO database: https://www .

Ухтинский съезд имел большое значение, так как он пробудил советское руководство как в Петрограде, так и в Москве и заставил понять, что к национальным стремлениям карелов следует относиться серьезно и с ситуацией в Карелии нужно что-то делать. В то же самое время, когда Временное правительство Беломорской Карелии вело подготовку ко Второму съезду представителей карельских волостей, на фронтах Гражданской войны в России ее исход решался в пользу красных. Красная армия наступала и на Севере России, а в феврале ее части были уже в Мурманске. В мае сформированный из финнов полк Красной армии в Кеми получил приказ идти на Беломорскую Карелию и захватить этот регион. Об этом славном походе рассказывал в мемуарах Тойво Антикайнен8. К концу мая полк добрался до Ухты, но уже не с такими мирными намерениями, как пару месяцев тому назад. Ухтинское Временное правительство сумело мо- билизовать некоторое количество добровольцев для вооруженного сопротивления, но они вынуждены были очень скоро отступить перед превосходящими силами противника. Временное правительство тоже вынуждено было эмигрировать в Финляндию. В конце июля 1920 года вся Беломорская Карелия была под управлением Красной армии.

ТАРТУСКИЕ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И РОЖДЕНИЕ КАРЕЛЬСКОЙ КОММУНЫ

Весной 1920 года по обе стороны границы осознавали, что межгосударственные отношения нужно строить на договорной основе. Советская Россия стремилась обезопасить свою западную границу и заключить мирные договоры с новыми независимыми государствами-соседями. В Финляндии также возросла готовность к переговорам на фоне установления советской власти в России. После падения Германии Финляндия искала поддержки у западных держав, а те советовали ей сначала стабилизировать отношения с Россией. Советская Россия ставила целью защиту северо-западного приграничья и Мурманской железной дороги от угрозы, исходящей со стороны Финляндии. Советскому правительству было ясно также и то, что на национальные стремления карелов нужно как-то реагировать и удовлетворить достаточным образом их требования относительно самоуправления. Ресурсы карелов необходимо было направить на экономическое и просветительное развитие региона в составе Советского государства. Кроме того, финских красных беженцев нужно было где-то разместить. После гражданской войны в Финляндии их были тысячи, и в основном в Петрограде, где они жили в нищете и голоде и бунтовали против своих руководителей. Среди беженцев еще жила надежда, что революция охватит Финляндию и Скандинавию. Для них нужна была база, и для этой цели Карелия подходила хорошо. Для Финляндии самым важным вопросом было определение государственного статуса Восточной Карелии и линии прохождения восточной границы. В силе была граница, действовавшая со времен Великого княжества, но между государствами линия границы не была определена. Для карелов финны требовали права на самоопределение и права всеобщим народным голосованием определить, к какому государству они хотят относиться. Предполагалось, конечно же, что голосование завершится в пользу Финляндии. С такими противоречивыми целями делегации от сторон отправились в Тарту, где они встретились первый раз 10 июня 1920 года. Делегацию на переговоры от Финляндии возглавлял директор банка Ю. К. Паасикиви, заместите- лем был депутат парламента Вяйнё Таннер. Советскую делегацию возглавлял старый знакомый Ленина Я. А. Берзин9. Зимой и весной 1920 года, когда по обе стороны готовились к Тартуским переговорам, советское правительство серьезно задумалось о самоуправлении Карелии. В то же время у финского социалиста Эдварда Гюллин-га были схожие идеи. В самом конце гражданской войны он остался в Выборге, а затем бежал в Стокгольм. Там он строил планы по продолжению революции в Финляндии и был озабочен судьбами красных финнов, бежавших в Петроград. Гюллинг сформулировал идею об автономной Карельской коммуне, с помощью которой финским красным беженцам могли бы найти работу и жилье, а также удовлетворить национальные по духу устремления карелов. В декабре 1919 года Гюллинг отправил Ленину письмо, в котором представил свой план. По мнению Гюл-линга, автономная Карелия могла бы помимо вышеизложенных целей быть «определенным экспериментом и быть частью скандинавской советской республики». В феврале 1920 года Ленин пригласил Гюллинга в Москву и поручил ему составить конкретный план по коммуне10. В плане Гюллинга главной мыслью было то, что большинством жителей коммуны должны стать карелы и финны. Вдобавок к этому следовало разрешить «в допустимых рамках определенный карельский национализм и финскую идеологию». Это мотивировало бы народ к развитию своего региона и действовало бы противоядием финской агитации.

К началу июня 1920 года был готов проект решения о создании Карельской коммуны. Время уже поджимало, поскольку необходимые решения надо было принять до начала Тартуских переговоров. Постановление Совета народных комиссаров было опубликовано 8 июня. Согласно постановлению, руководить коммуной должен был революционный совет в составе трех членов. Председателем совета был назначен Гюл-линг, членами – олонецкий социалист и учитель Василий Куджиев и финский социалист, бывший депутат парламента Яакко Мяки. Революционный совет был направлен в Петрозаводск создавать коммуну. Поручение было нелегким. В Петрозаводске революционный совет встретился с местными советами, которые были у власти в Олонце и Петрозаводске после революции. В руководстве местных советов были карельские и русские большевики, ориентированные на Россию. Они не хотели передавать власть национальному по духу революционному совету Гюллинга. Разногласия в линиях власти длились долго, и за это время, по воспоминаниям Яакко Мяки, «не один раз ездили за правдой в Москву».11 Границы созданной коммуны определялись постановлением Совета народных комиссаров в начале августа 1920 года. Границы были определены в соответствии с линией национальной политики таким образом, что большинство жителей коммуны (приблизительно 60 %) были карелами и финнами.

С точки зрения решающего этапа Тартуских переговоров создание коммуны имело большое значение. В случае если финны потребуют права самоопределения и всеобщего народного голосования для карелов, советская делегация могла сказать, что эти вопросы уже решены: в Карелии создана автономная коммуна, которая соответствует воле трудящихся и крестьян. В то же время Красная армия заняла эти территории практически вплоть до самых последних пограничных деревень Беломорской Карелии, так что и военное превосходство было у Советской России.

Таким образом, Тартуские переговоры способствовали распространению большевизма и в Беломорской Карелии. Только осенью 1920 года, спустя почти три года после Октябрьской революции, советская власть достигла отдаленных пограничных деревень Беломорской Карелии. Без созданного Тартускими мирными переговорами давления ускорить ход советской власти, ее установление, по всей видимости, не получилось бы. Финляндское правительство и финские представители на переговорах в Тарту были поставлены перед свершившимся фактом. В результате у Финляндии не было других возможностей, как принять то решение, которое предлагалось со стороны России. Был составлен мирный договор, в котором в качестве линии границы признали прежнюю границу Великого княжества Финляндского с одним исключением: Печенгская область (Петсамо) была присоединена к Финляндии. По Ребольской и Поросозерской волостям, а также Печенгской области шли переговоры до конца. В итоге Финляндия получила право выбрать, какую из них она предпочтет, и Финляндия выбрала Печенгскую область. На переговорах обсуждались также экономические вопросы и вопросы, касающиеся положения граждан обеих стран, но здесь решения были более легкими. В тексте договора Карельская коммуна упомянута лишь в связи с Реболами и Поросозером. По поводу этих волостей отмечено, что они «присоединяются к Восточно-Карельской автономной области, образованной карельским населением Архангельской и Олонецкой губерний и имею- щей право национального самоопределения»12. Финны требовали также записать в договор упоминание об автономном статусе Карелии, но российская сторона не согласилась на это. В итоге удовлетворил компромисс, и русская делегация составила в качестве приложения к протоколу переговоров о договоре одностороннее заявление, в котором Советская Россия «заверила карельскому населению» право на самоопределение, территориальную автономию, собственный институт народовластия, местный язык в качестве языка управления и образования, экономическое обустройство в зависимости от местных потребностей и местную территориальную милицию.

Договор был подписан, и делегации праздновали его подписание в Тарту. Но финские делегаты, вернувшись домой, не получили на родине благодарности. В особенности активисты, ратовавшие за присоединение Карелии, говорили о «позорном мире» и о том, что дело Карелии предали. Большая часть политического руководства Финляндии были реалистами и понимали, что договор был лучшим результатом, которого можно было достичь. Договор о мире был утвержден 1 декабря 1920 года голосованием в Парламенте Финляндии 163 голосами «за» и 27 «против».

ВЫВОДЫ

Военные экспедиции из Финляндии в Карелию и к Мурманской железной дороге, британская интервенция, национальные стремления карелов и Тартуские мирные переговоры создали в 1918–1920 годах ситуацию, в которой перед советским правительством появилась необходимость ускорить взятие Карелии под свое управление. Победа Красной армии в Гражданской войне дала возможность выделить на это необходимые ресурсы. Наряду с прочими, разрешения ждала проблема, создавшаяся с красными финнами-беженцами, которые находились в Петрограде. Начавшиеся в Тарту в июне 1920 года переговоры установили временные сроки, в рамках которых эти проблемы необходимо было решить. Орган советской власти, созданный под названием Карельская трудовая коммуна при поддержке сил Красной армии, дал инструменты для их решения. Таким образом, военные походы из Финляндии в Карелию, независимо от их противоположных целей, и переговоры в Тарту значительно ускорили переход Российской Карелии к советской власти.

Список литературы От "племенных войн" до тартуского мирного договора и карельской трудовой коммуны

- Churchill S. Itä-Karjalan kohtalo 1917-1922: Itä-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa. Porvoo: WSOY, 1970. 218 s.

- Nevakivi J. Muurmannin legioona: Suomalaisten ja liittoutuneiden interventio Pohjois-Venäjälle 1918-1919. Helsinki: Tammi, 1970. 383 s.

- Polvinen T. Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920. Porvoo: WSOY, 1967. Osa I. Helmikuu 1917 -toukokuu 1918. 323 s.; 1971. Osa II. Toukokuu 1918 - joulukuu 1920. 385 s.

- Vahtola J. "Suomi suureksi - Viena vapaaksi": Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi 1918. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1988. 476 s.

- Vahtola J. Nuorukaisten sota: Suomen sotaretki Aunukseen 1919. Helsinki: Otava, 1997. 637 s.

- Vaara P. Viena 1918: Kun maailmansota tuli Karjalaan. Jyväskylä: Docendo, 2018. 352 s.

- Vaara P. Viena 1919-1922: Kun Neuvostovalta tuli Karjalaan. Jyväskylä: Docendo, 2020. 400 s.