От предшественника при возделывании в условиях лесостепи Западной Сибири

Автор: Чибис В.В., Чибис С.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В лесостепи Западной Сибири в длитель-ном стационарном опыте проведены наблю-дения с целью определения влияния чередова-ния полевых культур на урожайность и каче-ство зерна пшеницы яровой сорта Омская 36 и ячменя сорта Омский 90. Изучение предше-ственников при возделывании культур на раз-личные цели проводилось в полевом опыте с использованием общепринятых методик. Ка-чество продукции определяли по ГОСТ Р 52554-2006, ГОСТ 5060-86. Математическая обработка данных выполнена по Б.А. Доспе-хову (1985). По продуктивности зерновых куль-тур наилучшими показали себя звенья севооб-оротов с чистым паром, кукурузой и соей. Ка-чество зерна пшеницы, полученной по основ-ным предшественникам, соответствовало 3-му классу. Предшественники соя и бессмен-ная пшеница формировали низконатурное зер-но пшеницы 4-го класса, ограничительная норма по содержанию белка и клейковины была на уровне 2-го класса. С помощью анализа ли-нейной регрессии выявлено влияние элемен-тов плодородия (запас влаги в слое почвы 0- 50 см в фазу колошения, содержание нитрат-ного азота в слое почвы 0-40 см перед посе-вом, засоренность посевов) на урожайность зерна ячменя в зависимости от предшест-венника (r = 0,96). Продуктивная влага, накап-ливаемая предшественником, в условиях лесо-степи практически не влияла на пивоваренные свойства зерна ячменя (r = 0,23), тогда как почвенный азот существенно их лимитировал (r = 0,76). Получено множественное уравнение регрессии, позволяющее прогнозировать со-держание белка в зерне ячменя в зависимости от предшественника.

Предшественник, каче-ство зерна, сорт, урожайность, белок, клейко-вина

Короткий адрес: https://sciup.org/14084639

IDR: 14084639 | УДК: 633

Текст научной статьи От предшественника при возделывании в условиях лесостепи Западной Сибири

Введение . Важность производства качественного продовольственного зерна обусловлена получением при его переработке продукции лучшего качества и оптимального количества. Возделывание такого зерна основано на использовании сортов, обладающих потенциалом урожайности и качества. Для проявления этого потенциала необходимо применение технологий зернового производства или отдельных ее элементов, учитывающих биологию сорта.

Наукой и сельскохозяйственной практикой доказано, что неправильное чередование и бессменное экстенсивное возделывание культур приводит к резкому истощению почвы и, как следствие, снижению урожайности и качества зерна. Изучение этого вопроса осуществляется лабораторией севооборотов отдела земледелия СибНИИСХ в длительном стационарном опыте с 1968 г.

Цель исследования : изучить влияние предшественников на качество зерна полевых культур в условиях лесостепи Западной Сибири.

Задачи исследования: установить продуктивность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от предшественника; установить эффективные предшественники для возделывания ячменя различного назначения (на фураж, семенные и технические цели); выявить корреляционные и регрессионные зависимости урожайности и показателей качества зерна ячменя от факторов плодородия почвы, обусловленных предшественником.

Объекты, методы и условия исследования . Для изучения использованы образцы пшеницы яровой Омская 36, ячменя Омский 90. Сорта полевых культур в опыте рекомендованы для лесостепи Западной Сибири. Качество зерна анализировали по методам ГОСТ [1, 2], а содержание белка в зерне - по модификации метода Къельдаля [3]. Влажность почвы определяли весовым методом в слое 0–100 см перед посевом, в фазу колошения, перед уборкой; содержание нитратного азота в слое почвы 0-40 см - по Грандваль-Ляжу. Учет засоренности посевов ячменя по всем вариантам опытов - по методике Н.З. Милащенко [4]. Статистическая обработка данных эксперимента была проведена по Б.А. Доспехову [5].

На качество и урожайность сельскохозяйственных культур особое влияние оказывали метеорологические условия каждого года. Период вегетации 2012 г. можно охарактеризовать как сильно засушливый (ГТК = 0,5). Температура воздуха в среднем была на 0,3–6,1 °С больше нормы, а осадков выпало меньше на 47 мм. В период кущение - выход в трубку у зерновых сумма осадков за месяц сохранялась на уровне средней при повышенных температурах воздуха. В 2013 г. вегетационный период отличался умеренными температурами воздуха на уровне среднемноголетних показателей. Осадки распределялись неравномерно с максимумом во второй половине вегетации. Погодные условия 2014 г. можно охарактеризовать как умеренно засушливые. В течение вегетационного периода среднесуточные температуры были выше на 2,7 °С, а осадков выпало на 58 мм меньше нормы. В критический для зерновых период среднесуточная температура воздуха поднималась выше 20 °С при среднемноголетних значениях около 18 °С. Недобор осадков при этом отмечен в 12 мм. Таким образом, контрастные метеоусловия в годы исследований позволили получить более репрезентативные результаты.

Результаты исследования. При анализе результатов, полученных в опыте, отмечена общая тенденция повышения урожайности по-

левых культур в севооборотах при лучшей способности предшественника накапливать влагу и поддерживать хорошее фитосанитарное состояние посевов (табл. 1).

Урожайность культур в севооборотах лесостепи Западной Сибири (средняя за 2012-2014 гг.), т/га

Таблица 1

|

Предшественник |

Культура после предшественника |

||

|

Первая |

Вторая |

Третья |

|

|

Пар чистый (контроль) |

2,00–2,13 |

1,50–1,80 |

1,23 |

|

Кукуруза |

2,00 |

1,60* |

– |

|

Рапс |

1,60 |

1,10* |

– |

|

Соя |

1,60 |

1,23 |

– |

|

Овес |

1,70 |

– |

– |

* Урожайность ячменя; в остальных случаях – урожайность пшеницы.

Оптимальными по продуктивности зерновых культур показали себя звенья севооборотов с чистым паром, кукурузой и соей. Урожайность пшеницы изменялась в пределах от 1,23 до 2,13 т/га. Пшеница первой культурой по всем предшественникам формировала зерна больше на 0,3–0,5 т/га, чем второй. Урожайность повторных посевов ячменя в звене с рапсом была меньше, чем в звене с кукурузой (1,1 и 1,6 т/га соответственно).

Качество зерна пшеницы, полученной по основным предшественникам, приведены в таблице 2. Лучшие показатели качества и урожайности культуры получены при посеве пшеницы по чистому пару. Натура зерна всего на 1 г/л оказалась ниже требований для 1–2-го класса.

Зерно пшеницы, полученное после остальных предшественников, соответствовало по данному показателю 3–4-му классу, а урожайность оказалась на 17–54 % ниже, чем по пшенице после пара. Пшеница после занятого пара и второй культурой по пару формировала качество зерна на уровне 3-го класса и характеризовалась наименьшим снижением урожайности по сравнению с другими предшественниками.

По уровню содержания белка и клейковины в зерне пшеницы такие предшественники, как соя и бессменная пшеница, не уступали паровым предшественникам. Однако в этих вариантах потеря урожайности составила 40 и 54 % соответственно. По этим же предшественникам в годы исследований получено наиболее низконатурное зерно – уровня требований к 4-му классу.

Таблица 2

Качество зерна пшеницы в зависимости от предшественника (в среднем за 2012-2014 гг.)

|

Предшественник |

Масса 1000 зерен, г |

Натура зерна, г/л |

Содержание белка, % |

Количество сырой клейковины, % |

Снижение урожайности к пшенице по пару, % |

|

Пар чистый |

33,6 |

749 |

15,00 |

30,0 |

– |

|

Занятый пар |

32,4 |

736 |

14,38 |

28,4 |

23 |

|

Пшеница по пару |

33,6 |

736 |

14,74 |

29,3 |

17 |

|

Пшеница по занятому пару |

33,9 |

734 |

13,19 |

27,3 |

42 |

|

2-я пшеница по пару |

30,8 |

728 |

13,31 |

26,5 |

41 |

|

Соя |

32,2 |

717 |

14,38 |

28,2 |

40 |

|

Кукуруза |

32,1 |

728 |

13,70 |

27,0 |

42 |

|

Овес |

34,6 |

730 |

12,90 |

25,9 |

40 |

|

Пшеница (бессменная) |

33,6 |

712 |

14,41 |

28,5 |

54 |

Продукция, полученная в результате выращивания сельскохозяйственных культур, является обобщающим показателем всех условий, влияющих на рост и развитие растения. Возделывание ячменя приурочено в основном к областям средних широт с умеренным климатом и достаточным выпадением осадков летом. Решая проблему накопления влаги в полях севооборота за счет предшественника, можно расширить области возделывания ячменя на различные цели.

Нашими исследованиями установлено, что предшественник регулирует урожай ячменя через запасы влаги в слое почвы 0–50 см в фазу колошения (r = 0,54), содержание нитратного азота в слое почвы 0–40 см перед посевом (r = 0,76) и засоренность посевов (r = – 0,83). С помощью анализа линейной регрессии было определено влияние перечисленных выше элементов плодородия на урожайность зерна ячменя в зависимости от предшественника (r = 0,96).

Уравнение множественной регрессии выглядит следующим образом:

y = 2,96–0,02x+0,06z–0,01s, (1)

где у – урожайность зерна ячменя, т/га; x – запасы влаги в слое почвы 0–50 см в фазу колошения, мм; z – содержание нитратного азота в слое почвы 0–40 см перед посевом, мг/кг; s – засоренность посевов, шт/м2.

С помощью полученных уравнений множественной регрессии еще до уборки можно спрогнозировать урожайность зерна ячменя.

Методом корреляции и регрессии нами было определено, с какой степенью влияет предшественник на создание семенного зерна ячменя через регулирование основных факторов роста и развития растений.

По данным таблицы 3 следует, что на формирование качественного посевного материала большее влияние оказывает содержание подвижного азота перед посевом в корнеобитаемом слое 0–40 см, меньше всего качество зерна зависит от запасов влаги перед посевом.

Отмечена положительная средней тесноты связь содержания азота с всхожестью, энергией прорастания и массой 1000 семян. Засоренность посевов ячменя отрицательно влияла на посевные качества семян, отмечена отрицательная средней тесноты связь.

Таблица 3

Степень сопряженности (r) и линейная регрессия (у) показателей качества семян ячменя с условиями роста и развития растений по различным предшественникам

(в среднем за 2012–2014 гг.)

|

Элементы плодородия |

Энергия прорастания |

Всхожесть |

Масса 1000 семян |

|

Запасы влаги перед посевом в слое почвы 0–100 см, мм |

r = –0,13 |

r = –0,17 |

r = 0,18 |

|

y = 0,06х+76,6 |

y = 0,021x+89,2 |

y = 0,08x+46,3 |

|

|

N–NO 3 в слое почвы 0–40 см, мг/кг |

r = 0,69 |

r = 0,68 |

r = 0,76 |

|

y = 0,68x+71,5 |

y = 0,57x+82,72 |

y = 0,64x+43,2 |

|

|

Засоренность посевов, шт/м2 |

r = –0,78 |

r = –0,76 |

r = –0,51 |

|

y = –0,45x+85,8 |

y = –0,35x+94,5 |

y = –0,41x+56,4 |

Учитывая ценность и значимость ячменя как кормовой культуры, нельзя подходить к проблеме выбора предшественника для него шаблонно. Для более полного формирования ячменем своих кормовых достоинств условия выращивания должны отвечать требованиям культуры и способствовать образованию наибольшего количества питательного зерна. За годы исследований предшественник, регулируя уро- жайность ячменя, во многом определял кормовые достоинства зерна. Нами установлено, что такие предшественники, как чистый пар и соя, увеличивают содержание белка в зерне на 2,3 %, что соответствует 0,14 т/га, в сравнении с другими предшественниками (табл. 4).

При повторном посеве ячменя выход белка снижался на 0,1–0,2 т/га. Процент жира и лизина практически не изменялся в зависимости от предшественника (Fф < Fт), но, тем не менее, находился на высоком уровне.

Известно, что пивоваренный ячмень гаран- гоприятная обстановка может сложиться и в зонах, не включенных в список районов заготовок пивоваренного ячменя. Большое значение для тированно можно получить лишь в зонах, где из года в год складываются благоприятные гидротермические условия для формирования низкобелкового зерна. Однако в отдельные годы бла- этих зон имеет создание местных сортов пивоваренного ячменя, а также разработка технологии их возделывания [6, 7].

Содержание белка, лизина и жира в зерне ячменя Омский 90 в зависимости от предшественника (в среднем за 2012–2014 гг.)

Таблица 4

|

Вариант |

Белок (N×6,25) |

Лизин, % |

Жир, % |

|

|

% |

т/га |

|||

|

Ячмень после чистого пара |

13,9 |

0,37 |

3,4 |

2,6 |

|

Ячмень после занятого пара |

13,8 |

0,35 |

3,5 |

2,6 |

|

Ячмень после кукурузы |

12,8 |

0,30 |

3,7 |

2,6 |

|

Ячмень после сои |

14,3 |

0,37 |

3,0 |

2,3 |

|

Повторный посев после чистого пара |

13,2 |

0,33 |

3,3 |

2,4 |

|

Повторный посев после занятого пара |

11,6 |

0,23 |

3,8 |

2,8 |

|

Повторный посев после кукурузы |

11,9 |

0,24 |

3,5 |

2,7 |

|

Повторный посев после сои |

13,0 |

0,29 |

3,0 |

2,4 |

|

НСР 05 |

1,6 |

0,25 |

F

ф

|

F

ф

|

Несмотря на значительное влияние предшественника на урожайность ячменя, не стоит забывать, что азот, накапливаемый в почве, обычно стимулирует увеличение белка в зерне, что нежелательно, а в больших количествах – недопустимо при формировании зерном необходимых для пивоварения качеств. Не учитывая влияние предшественника на азотное питание, можно получить ячмень, непригодный для пивоваренных целей. Таким образом, задача получения высоких урожаев пивоваренного ячменя за счет выбора предшественника и места в севообороте переплетается с более сложной проблемой – сохранения или улучшения качества зерна.

На основании корреляционного анализа и расчета уравнений регрессии нами установлены зависимости формирования качества ячменя пивоваренного назначения от элементов плодородия почвы, регулируемых предшественником.

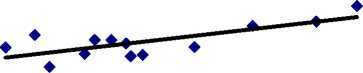

Являясь лимитирующим фактором урожайности зерна, продуктивная влага, накапливаемая предшественником, в условиях лесостепи практически не влияла на пивоваренные свойства зерна ячменя (r = 0,23).

Азот, сформированный предшественником, существенно лимитировал содержание белка в зерне. Нами отмечена положительная средней тесноты связь (r = 0,76) между содержанием азота (в слое почвы 0–40 см) перед посевом ячменя и содержанием белка в зерне в зависимости от размещения ячменя по предшественникам. Связь отображена на рисунке.

Более четкое представление о влиянии факторов плодородия почвы на изменение содержания белка в зерне дает уравнение множественной регрессии, которое отражает комбинированное действие изучаемых факторов. На основании обобщения коэффициентов корреляции между содержанием белка в зерне ячменя и запасами нитратного азота перед посевом (r = 0,76), а также между содержанием белка и долей сорняков в агрофитоценозе (r = –0,68) было получено множественное уравнение регрессии y = 11,7 + 0,23 x – 0,04 z, (2) где у – содержание белка в зерне ячменя, мг/кг; x – запасы нитратного азота перед посевом в слое 0–40 см, мг/кг; z – доля сорняков, %.

X©

. 12

§ 10

w 8

5,0

y = 0,15x + 10,61 R 2= 0,57

I I I I

10,0 15,0 20,0 25,0

Содержание азота в почве, мг/кг

Зависимость содержания белка в зерне ячменя от содержания нитратного азота перед посевом в слое почвы 0–40 см

Благодаря этим расчетам, появляется возможность спрогнозировать содержание белка в зерне ячменя при уровне плодородия определяемым предшественником.

Выводы. В условиях лесостепи Западной Сибири производство качественного продовольственного зерна пшеницы на фоне естественного почвенного плодородия, регулируемого предшественниками в схеме севооборота, наиболее реально при посеве по паровым предшественникам. Опытами определено, что, регулируя уровень плодородия поля, предшественник позволяет растениям пшеницы и ячменя в той или иной степени реализовать свои, генетически запрограммированные возможности для формирования урожая планируемого качества.

Список литературы От предшественника при возделывании в условиях лесостепи Западной Сибири

- ГОСТ Р 52554-2006. Пшеница. Технические условия. -М.: Стандартинформ, 2006. -12 с.

- ГОСТ 5060-86. Ячмень пивоваренный. Тех-нические условия. -М.: Стандартинформ, 2010. -16 с.

- Базавлук И.М. Ускоренный метод полумикро-Къельдаля для определения азота в расти-тельном материале при генетических и се-лекционных исследованиях//Цитология и ге-нетика. -1968. -Т. 2, № 3.1. -C. 249-250.

- Милащенко Н.З., Холмов В.Г. Сорняки, гер-бициды и урожай: метод. рекомендации. -Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. -40 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки ре-зультатов исследований). -5-е изд., доп. и перераб. -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.

- Коданев И.М. Агротехника и качество зерна. -М.: Колос, 1970. -282 с.

- Чибис В.В. Влияние места культуры в сево-обороте на формирование качества зерна ячменя в условиях лесостепи Западной Си-бири//Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. -2010. -№ 9 (71). -С. 9-11.

- GOSTR 52554-2006. Pshenica. Tehnicheskieuslovija. -M.: Standartinform, 2006. -12 s.

- GOST5060-86. Jachmen' pivovarennyj. Tehnicheskie uslovija. -M.: Standartinform, 2010. -16 s.

- Bazavluk I.M. Uskorennyj metod polumikro-K''el'dalja dlja opredelenija azota v rastitel'nom materiale pri geneticheskih i selekcionnyh issle-dovanijah//Citologija i genetika. -1968. -T. 2, № 3.1. -C. 249-250.

- Milashhenko N.Z., Holmov V.G. Sornjaki, gerbi-cidy i urozhaj: metod. rekomendacii. -Novosi-birsk: Zap.-Sib. kn. izd-vo, 1977. -40 s.

- Dospehov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul'tatov issledovanij). -5-e izd., dop. i pererab. -M.: Agropromizdat, 1985. -351 s.

- Kodanev I.M. Agrotehnika i kachestvo zerna. -M.: Kolos, 1970. -282 s.

- Chibis V.V. Vlijanie mesta kul'tury v sevooborote na formirovanie kachestva zerna jachmenja v uslovijah lesostepi Zapadnoj Sibiri//Vestn. Altajskogo gos.agrar.un-ta. -2010. -№ 9 (71). -S. 9-11.