«От восстания до мужества - 15 минут ужаса». Петербургские маршрутки как социальный и культурный феномен

Автор: Санина Анна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 4, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181691

IDR: 142181691

Текст статьи «От восстания до мужества - 15 минут ужаса». Петербургские маршрутки как социальный и культурный феномен

Современный Петербург - это переплетение многочисленных повседневных практик, норм, правил и стратегий поведения, реконструирование которых – важная задача социологической рефлексии. Данное исследование1 представляет собой анализ феномена петербургской «маршрутки» – явления, с которым каждый горожанин – имеющий личный автомобиль или нет - сталкивается в своей повседневной практике. На сегодняшний день этот вид транспорта охватывает все районы и пригороды Петербурга, а количество маршрутов составляет более 500. Формальным отличием маршрутных такси от городских, пригородных или междугородных маршрутных автобусов являются, как правило, более высокий проездной тариф, отсутствие проездных билетов длительного действия и льгот, а также – как значимое преимущество перед «общественным» транспортом - произвольные остановки.

Несмотря на то, что мы привыкли рассматривать маршрутные такси как коммерческий транспорт, их история в нашей стране начинается еще в 30-е годы XX века, когда первые маршрутки появились в Москве. Тогда легковые автомобили «ЗиС» курсировали между важнейшими площадями столицы, вокзалами и крупными выставками, парками, отвозили пассажиров на спортивные матчи2. В отличие от обычных такси, где работали таксометры, плата за проезд в маршрутном такси устанавливалась по тарифным участкам, как в автобусах и троллейбусах тех времён.

История маршрутных такси в Ленинграде началась с междугородных маршрутов: первоначально автомобили «ГАЗ» связывали автовокзал № 1 (площадь Мира) с Лугой, Новгородом, Сланцами и Нарвой. В июне 1960 года появился и первый городской маршрут («ДК Промкооперации - Новая деревня»). Маршрутные такси в Ленинграде преимущественно использовались для подвоза пассажиров от станций метро к популярным объектам городской среды: паркам, выставочным центрам, крупным магазинам - а также для доставки жителей города и туристов к паркам и фонтанам в Пушкине, Павловске и Петродворце3.

Первоначально маршрутные такси воспринимались пассажирами как более дорогая, но более быстрая и комфортная альтернатива традиционным автобусу, троллейбусу и трамваю. Однако с течением времени, с ростом загруженности городских улиц «общественные» перевозки сокращались, их качество падало. Таким образом, для многих платежеспособных пассажиров в конечном счёте маршрутные такси оказались единственным способом передвижения, так как качество муниципального транспорта стало для них неприемлемым.

Исходя из того, что в СССР не существовало частного предпринимательства, маршрутные такси обслуживались либо государственными автобусными парками, либо таксопарками. После распада СССР условия существования общественного транспорта резко изменились: вследствие предоставления различным социальным группам натуральных льгот - в том числе прав бесплатного проезда - в автобусных парках стали уделять особое внимание перевозкам маршрутны- ми такси, приносящим «живые деньги», работающим, по существу, на коммерческих началах, в ущерб перевозкам так называемыми «социальными» автобусами. Появились частные фирмы-перевозчики - на сегодняшний день их количество в Петербурге возросло до 10.

Значимость явления «коммерческих маршрутов» для повседневной жизни большинства горожан обозначили появившиеся практически одновременно с самими обновленными маршрутками уменьшительно-ласкательные суффиксы в их обозначении – строго говоря, после распада СССР «маршрутного такси» в городе практически не существовало: с середины 90-х гг. и по сей день петербуржцы ездят на «маршрутках» и «тэшках».

«Маршрутки» и «тэшки» далеко не однообразны - это и большие автобусы («Икарусы», «Сканиа»), и автобусы «малого класса» (так называемые «ПАЗики»), и микроавтобусы преимущественно двух марок - «Мерседес» и «Газель». Таким образом, несмотря на семантическую общность, данное понятие имеет коннотативные вариации: простое исследование (в интервью была включены просьба схематично изобразить маршрутку и пояснить рисунок) показывает, что «типичной» маршруткой для петербуржцев является только «ГАЗель»4:

Ты как будто бы едешь на машине… на семейном трейлере таком. И потом, они в “Мерседесы” народу столько набивают, и там кресла неудобные, жесткие, как в трамвае . (Мужчина, 40 лет).

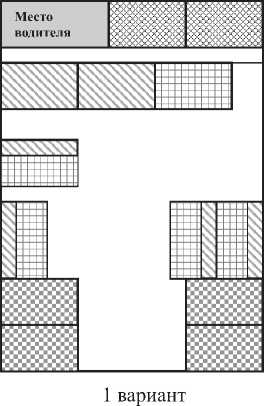

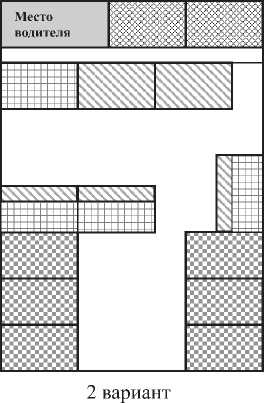

Основное отличие «ГАЗели», фиксируемое даже на первый взгляд, состоит в том, что расположение сидений в ней создает особые рамки взаимодействия, предполагающие специфические стратегии поведения, невозможные в такси «автобусного» типа. В «типичной маршрутке» формируется спонтанно образуемая временная малая группа, члены которой располагаются таким образом, что каждый из пассажиров (за исключением двух рядом с водителем) имеет потенциальный визуальный контакт, по крайней мере, с четырьмя другими пассажирами (См. Рисунок 1) и, кроме того, находится под постоянной угрозой нарушения собственного «интимного» социального пространства.

Характеризуя маршрутку в качестве поля для специфических социальных взаимодействий, невозможно не отметить еще один значимый элемент, широко распространенный именно в петербуржских «ГАЗелях». Это «оформление» маршрутки с помощью «продуктов маршруточного творчества» (рисунков, метафоричных высказываний, пословиц), к которым мы будем обращаться в ходе дальнейшего анализа. Таким образом маршрутка, представляет собой некий социальный «мир» [Blumer H., 1969], включающий в себя и физические, и социальные, и абстрактные объекты.

«10 минуm сmраха – и вы дома».

Пассажиро-клиентская эволюция.

После того, как коммерческие маршрутки заняли определенную нишу, существовавшую между городским «общественным» транспортом и такси, на фоне общего финансовоэкономического кризиса ездить на них стало престижным, так как способность заплатить за проезд являлась имидже вой составляющей, с видетельствующей о большей или мень-

Рисунок 1. Примеры расположения мест для пассажиров в маршрутке и обусловленные ими потенциальные визуальные контакты пассажиров (обозначены одинаковой штриховкой).

шей платежеспособности человека. При этом «добровольная повышенная плата» явилась источником новых социальных правил, норм и стратегий поведения. Одним из наиболее показательных примеров в данном случае являются очереди, которые выстраиваются согласно неписанному правилу, включая иногда 50-60 и даже более человек. Особенно это касается так называемых «сельских» маршруток, связывающих конечные станции метро с отдаленными районами Санкт-Петербурга или ближайшими пригородами.

Являясь «наследницей» поведенческих практик советских времен, очередь по сей день представляет собой некий фетиш для пассажиров маршруток. Попытки нарушения очереди – даже при вполне логичном с точки зрения «нарушителя» присоединении к уже стоящим родственникам или знакомым - порождают весьма существенные социальные санкции, выражающиеся как в окриках («не умеешь себя вести, езди на трамвае», «не хочешь в очередь, вызови такси») , так и в применении физических действий.

Очередь – показательная демонстрация «вежливости» и «хороших манер» пассажиров маршрутки, позволяющая идентифицировать себя в качестве «клиентов» - участников коммерческих отношений, стоящих «выше» тех, кто ездит на автобусах и трамваях:

…Ну не штурмом же ее брать, как троллейбусы. Бывает, стоишь на остановке в очереди… длинной такой. Холодно, а радуешься, что это кто-то другой троллейбус рядом штурмует. (Женщина, 23 года).

Еще одним способом демонстрации новых «коммерческих» отношений является неписанное правило не уступать место представителям тех социальных групп, которым в любом другом транспорте место, как правило, уступают. Так, в метро или автобусе молодой человек N может и не вставать, но «старательно не замечать» стоящую рядом бабушку F. Последствия такого поведения со стороны N могут быть следующими:

-

а) негодование и упреки со стороны других пассажиров;

-

б) вербальные («А вот в наше время…») и/или поведенческие намеки со стороны бабушки F;

-

в) прямая просьба уступить место - со стороны бабушки F или других пассажиров.

В маршрутке поведение участников данной ситуации взаимодействия, в большинстве случаев, трансформируется следующим образом:

-

а) молодой человек N ведет себя уверенно, реализуя привычную ему стратегию поведения;

-

б) другие пассажиры не выражают негодования и не высказывают упреков;

-

в) бабушка F ни явно, ни намеками не выражает желания занять место N, «маскируя» свое положение по принципу «холодной разметки», описанной И. Гофманом [E.Goffman, 1962].

Интересно, что, объясняя подобную разницу поведения N и F, пассажиры маршрутки апеллировали к тем же аргументам, что и при комментариях феномена очереди – это «коммерческие отношения»: «добровольно повышенная» оплата проезда и ожидание комфорта являются, как оказалось, сильными уравнивающими факторами.

Мы не пассажиры, мы клиенты. Мы платим, садимся, нас везут. Везут и, кстати, останавливают, где сказать. Я плачу за комфорт. Если не хочешь комфорта, езди на троллейбусах… Если не хочешь стоять, подожди другую, их-то много … (Женщина, 36 лет).

Пассажиры маршруток – представители различных социальных групп. Однако простые математические действия показывают, что доход семьи, члены которой регулярно пользуются маршрутками, должен быть достаточно высоким: если учесть, что средняя стоимость проезда на маршрутке составляет 20 руб., то проезд только на работу (учебу) и обратно в месяц на одного человека составит 800-1000 руб. - то есть, фактически, треть прожиточного минимума в Санкт-Петербурге. Безусловно, подобные расчеты «отсекают» от категории пользователей маршрутки представителей как низшего, так и высшего среднего и высшего классов.

Сформировавшаяся на сегодняшний день «модель» пассажира маршрутки предполагает, следовательно, что таковым является человек не богатый, но обеспеченный. Этот невизуализируемый «образец» отслеживается пассажирами маршрутки с большой тщательностью, а выход за рамки неуловимого, но довольно строго контролируемого социального континуума «кому можно – кому нельзя» вызывает негативные санкции. Так, проезд в маршрутке представителей социальных групп, идентифицируемых как «бомжи» или «цыгане» - несмотря на равную с остальными и своевременную оплату проезда - вызывает негодование «благополучных» пассажиров.

…Мне не нравится, когда от человека пахнет. Я считаю, что имею на это право. Помещение-то маленькое… И когда грязь – тоже очень неприятно, одежду – тут же тесно – запачкать раз плюнуть. (Мужчина, 24 года)

Когда цыганки едут, я в другую маршрутку сажусь. А если уже сижу, то выхожу, пока мы еще на конечной. Их все знают, но никто не ездит с ними, конечно. (Женщина, 25 лет).

Мотивы использования маршруток современными петербуржцами, исходя из анализа данных нашего исследования, описываются шюцевскими «для-того-чтобы» и «потому-что» [А. Шюц, 1988]. Интересной тенденцией в данном случае является то, что первый мотив, относящийся к проекту социального действия, преобладает среди пассажиров «центральных» маршруток («для того, чтобы быстрее добраться…» «для того, чтобы время не тратить…» и т.п.) и связан, преимущественно, с фактором экономии времени. Второй мотив более характерен для пассажиров «сельских» маршруток - наиболее распространенные из них (например, «потому что нет машины» или «потому что на автобусе неудобно») в общем виде выглядят так: «Если бы не (упоминание обстоятельства или причины), я бы ездил(а) на другом транспорте (автомобиле, автобусе и т.п.)». Подобное различие мотивации связано, на наш взгляд, с таким фактором, как риск.

Действительно, вопрос о безопасности маршруток является одной из наиболее распространенных единиц дискурса среди пассажиров. Вследствие агрессивной манеры вождения, распространенных технических неисправностей, отсутствия элементарных средств безопасности (ремней, поручней и т.п.) каждая поездка представляет собой риск для жизни и здоровья – это подтверждают выпуски местных новостей и газеты, регулярно сообщающие об авариях с участием маршруток. На «сельских» же маршрутках расстояние и скорость движения намного больше, чем на «центральных» - именно поэтому среди их пассажиров доминирует мотив «потому-что».

Отметим, однако, что при этом конкуренции мотивов «ехать на автобусе, потому что это безопаснее» или «ехать на маршрутке, потому что это быстрее и удобнее» не возникает: при определенном уровне платежеспособности неизменно побеждает второе. «Пережить» опасную поездку пассажирам в какой-то мере помогают продукты «маршруточ-ного творчества»: так, в городских маршрутках часто можно встретить объявления типа « 10 минут страха и вы дома5 » или «типично питерское» « От "Восстания" до "Мужества" - 15 минут ужаса», «От заката до рассвета - от Гражданки до Просвета».

Подобный юмор аналогичен случаю смеха пассажира такси в Токио, описанному Э. Берном. Первая кошмарная поездка в этом транспортном средстве предоставляет потрясенному пассажиру три возможности: бороться за сохранение своего самообладания (что вряд ли имеет смысл); съежившись от страха, забиться в угол; смеяться над своим положением. Те, кто смеются, добираются до пункта своего назначения с той же скоростью, что и остальные, но имеют ряд преимуществ: во-первых, они получили больше удовольствия от поездки, а во–вторых, им будет не так скучно рассказывать о ней6.

«Не хлоnайmе дверьми и ушами!». Стратегии поведения пассажиров в маршрутке.

Петербуржцы, пользующиеся маршрутками, как правило, пользуются ими более или менее постоянно. Опыт, накопленный в процессе реализации роли «пассажира маршрутки», предполагает типизацию и построение определенных смысловых связей, структурирующих дальнейшее поведение. Другими словами, правила и нормы поведения в маршрутке представляют собой типичное знание, используемое большинством пассажиров автоматически.

В самом общем, абстрактном, виде стратегии поведения пассажира маршрутки складываются из следующего набора действий.

-

1. Действия, направленные на остановку маршрутки (применяются, разумеется, в том случае, когда пассажир едет не с «конечной») – носят знаково-символьный характер и направлены на установление визуального контакта с водителем. Чаще всего, это традиционное поднятие руки, предпола-

- гающее существование взаимно разделяемого ролевого контекста: индивид A сообщает о том, что намерен принять на себя роль пассажира, а индивид В, исполняющий роль водителя, путем остановки транспортного средства помогает А осуществить свое намерение.

-

2. После того, как индивиду было позволено принять на себя роль пассажира маршрутки, начинается этап взаимного осмотра «новичка» и остальных пассажиров. Несмотря на то, что по времени данный этап длится секунды (иногда доли секунды) и реализуется, как правило, одновременно с поиском места, он чрезвычайно важен для последующего поведения пассажиров. Цель осмотра со стороны «новичка» заключается в ответе на вопрос «что здесь происходит?»; со стороны группы - в своеобразном «фэйс-контроле», позволяющем включить нового пассажира в группу.

-

3. Оплата проезда – еще один этап деятельности пассажира маршрутки, так как здесь довольно ярко проявляются элементы самопрезентации индивида. Например, обращенный к пассажирам громкий вопрос «А сколько стоит?» в ряде случаев может служить намеренным указанием отсутствия ситуативного знания и, следовательно, призывом сделать вывод о недостатке опыта пользования маршрутками («машина сломалась сегодня… а за сколько доехать тут можно?»). «Личная доставка» денег водителю с заднего сиденья может быть расценена как излишняя самостоятельность и нежелание воспользоваться помощью других. Наоборот, конкретное обращение с просьбой передать деньги или сдачу часто используется для привлечения внимания к себе.

-

4. Данный этап предполагает выбор одной из следующих условных линий поведения.

Отметим, что роль «пассажира маршрутки» является временной и, в принципе, социально не значимой – она лишь средство реализации более важных для индивида социальных ролей, социальное пространство исполнения которых отдалено географически от места его нахождения в данную конкретную минуту (это могут быть роли матери, отца, друга, различные профессиональные роли и т.п.). Чем скорее индивид примет на себя роль пассажира, тем скорее сможет сменить ее на более важную социальную роль. Для того, чтобы обратить внимание водителя на насущность потребности такой перемены, потенциальные пассажиры также пользуются жестами, смысл и значение которых вполне прозрачны. Это может быть энергичное потряхивание рукой или двумя руками (знак «очень надо!»), иногда сопровождаемое вертикальным движением руки (знак «так надо, что поеду и стоя!»), а также соединение ладоней в районе груди («умоляю, ну пожалуйста!»).

Оплата проезда в наборе действий, составляющих роль пассажира маршрутки, расценивается как обязанность. О необходимости ее скорейшего выполнения свидетельствует надпись «Оплата при входе», присутствующая, как правило, в каждой маршрутке. Выполнение данной обязанности позволяет пассажиру завершить процесс самоидентификации как члена данной временной группы. Заметим, что со стороны других пассажиров оплата проезда не является необходимым условием членства в группе, так как решение о возможности включения в нее происходит уже при первичном взаимном осмотре. Исходя из этого «зайцем» в маршрутке стать довольно легко: необходимо просто опустить данное действие и перейти к следующему этапу, наиболее продолжительному по времени.

-

а) «Погружение в себя»: стратегия поведения, направленная на максимальную закрытость от остальных членов группы и внешних «раздражителей» (громкой или неприятной музыки, сильных ударов дверью, резкого торможения и т.п.).

Пассажиры, реализующие данную стратегию, садятся, по возможности, на места, позволяющие максимальным образом сохранить собственную «интимную» территорию в маршрутке. Также (и – в большей степени – при отсутствии таких мест) используются «вспомогательные действия» -прослушивание плеера, игры на телефоне, набор смс и т.п.

(книги в качестве «инструмента уединения» используются значительно реже: по сравнению с метро в маршрутке, по мнению пассажиров, читать значительно неудобнее). Универсальным «помощником» в данном случае является окно, сосредоточенный взгляд через которое представляет собой довольно легко распознаваемое «сообщение» о реализации стратегии «погружении в себя».

…ездила без плеера - чуть не свихнулась… зато столько всякой хрени попередумала за это время… мысли в большинстве своем весьма бытовые и социального характера… (Женщина, 20 лет)

-

б) «Открытость»: противоположная стратегия, предполагающая максимальное вербальное или невербальное общение с «внешним миром». Средства реализации данной стратегии – «охотная» передача денег; разговор со знакомыми или незнакомыми людьми; комментарии действий водителя или других пассажиров, информации по радио, других разговоров и т.д. Зачастую реализация данной стратегии предполагает «афиширование» личной жизни – так, излишне громкий разговор с собеседником и, в особенности, по телефону посвящает остальных пассажиров маршрутки в различные подробности биографической ситуации.

...Послушай, у меня к тебе вот какой вопрос: я слышал, у вас намечается летом поездка на море? Да? Счастливые! А в связи с этим ты не одолжишь мне денег до мая? Тысяч 10? Я с женой сейчас… как бы это сказать… Ну, не знаю, помиримся мы или нет вообще – ну и ну ее – так вот, я с мамой сейчас живу, надоело смотреть, как она мне белье стирает, так хочу машинку стиральную ей купить… (Телефонный разговор)

-

А: Ты откуда такая замученная? С поезда, что ли?

-

В: Ну да… практически.

-

А: С работы, что ли, опять сбежала?

-

В: Нет, мы в Москву ездили. Ты поедешь со мной, мы 25-го в Москву опять? Хотя надо посчитать, моя ли эта смена.

-

А: Да уж хотелось бы. А сколько?

-

В: 150 начальнику поезда.

-

А: И все?

-

В: И все, это же своим, что я хочу своего взять, знакомого или родственника. Чужим больше, конечно… (Диалог в маршрутке)

-

4 . Остановка маршрутки или, точнее, просьба об остановке и выход из нее составляют завершающий этап исполнения роли пассажира. Наиболее яркими при этом являются следующие типы поведения:

В целом же – независимо от выбранной стратегии - в процессе пути (от включения «новичка» в группу до появления нового «новичка») среди пассажиров маршрутки господствует идеализация совпадения систем релевантности (термин А. Шюца): «До тех пор, пока не доказано обратно, я считаю само собой разумеющимся — и полагаю, что другой считает также, — что различие перспектив, порождаемые нашими уникальными биографическими ситуациями, несущественны с точки зрения наличных целей любого из нас, и что он и я (т.е. «мы») полагаем, что отбираем и интерпретируем потенциально и актуально общие объекты и их характеристики тем же самым или, по крайней мере, «эмпирически тем же самым», т.е. тем же самым с точки зрения наших практических целей способом»7. Как показывают данные наблюдения, эта идеализация довольно устойчива и нарушается при одном условии - если водитель ведет машину откровенно плохо: риск для жизни и здоровья приводит к нарушению устойчивых линий поведения, что приводит не только к возмущенной реакции пассажиров, но и к активному проявлению экспертного знания (помимо критических замечаний типа « не дрова везете » характерными являются элементы профессиональной лексики: « а он тот «Опель» нехило подрезал »).

ки» - подготовка к выходу осуществляется им заранее, а просьба об остановке произносится громко и четко;

-

- поведение «интеллигентного» пользователя маршрутки, знающего, что «кричать некрасиво» и пытающегося согласовать это знание с необходимостью донести информацию до водителя – чаще всего, решение ситуации заключается в том, чтобы переместиться максимально близко к водителю, а уже затем сказать о необходимости остановки.

-

- поведение «новичка на маршруте», заранее обращающегося к водителю как к эксперту с просьбой остановить в конкретном месте (подобная тактика считается удачной, если водитель достаточно хорошо знает город и имеет представление о месте, о котором идет речь).

Не менее важен и выход из маршрутки, а именно, умение закрыть дверь «ГАЗели». По мнению пассажиров, «профессионализм» обращения с дверью является знаком уважения к другим пассажирам, не вынуждаемым «вздрагивать» от громкого звука, а также залогом хорошего впечатления о себе.

«К водиmелю обращайmесь на вы. Он вам не родсmвенник!» Водитель как «необходимая составляющая» маршрутки.

Мир повседневной жизни и профессиональная деятельность – это конечные области значений: переход из одной в другую предполагает скачок, перерыв постепенности и своеобразное «шоковое» переживание, а прямая коммуникация между ними попросту невозможна. Если учесть этот факт применительно к маршрутке, где пассажиры находятся в мире повседневной жизни, а водитель реализует профессиональную деятельность, трудности их коммуникации становятся вполне очевидными и понятными.

Ограниченность коммуникативных практик - это также важный элемент профессиональной этики водителя: от нее во многом зависит безопасность движения. Для того, чтобы подчеркнуть это, водители маршрутки зачастую пользуются возможностями профессионального юмора, «оформляя» маршрутку различными надписями указывающего, информирующего и предупреждающего характера. Анализ подобных надписей показывает, что они охватывают все значимые элементы, существующие в маршрутке, и поведенческие практики, в ней реализуемые:

-

а) Взаимодействие водителя с пассажирами.

-

- Табличка на панели около бардачка:

Прейскурант на услуги водителя: Задумчивый взгляд - бесплатно Ответ на вопрос – 10 р.

Правильный ответ на вопрос – 20 р.

Правильный ответ на дурацкий вопрос – 50 р.

Помощь делом - цена договорная.

-

- На передней двери (рядом с водителем): "Места для 9060-90".

-

- Экипажу требуется стюардесса.

-

- Книга жалоб и предложений находится в следующей машине.

-

- Не суйте голову в люк, а то меня за это штрафуют.

-

- Коленками передачи не переключать!

-

- Водитель не осьминог, всем сразу сдачу дать не может.

-

- К водителю обращайтесь на Вы - он вам не родственник!

-

- Водитель женат! Но…

-

б) Оплата проезда.

-

- Земля - крестьянам. Заводы - рабочим. Деньги- ВОДИТЕЛЮ!

-

- Бесплатно обслуживаются ТОЛЬКО участники Куликовской битвы

-

- Монетами 5,10 и 50 копеек здесь не расчитываются! Ими дают сдачу!

-

- Это не МЕГАФОН - платят все входящие

-

- Автолайн не "Beeline" - все входящие платят!!!

-

в) Своевременная остановка.

-

- Тише скажешь - дальше выйдешь!

-

- Чем дольше вы молчите - тем дальше вас везут.

-

- Водитель - глухой. Но не стоит орать. Он еще и нервный.

-

- О нужной остановке кричите так, как будто вы пять минут назад её проехали.

-

- Остановки говорите заранее и громче, водитель глухой и ему нужно время, чтобы поставить ПРОТЕЗ на тормоз.

-

- Просьба об остановке сообщать водителю, а не соседу - Хочешь выйти - КРИЧИ!

-

г ) Дверь и обращение с ней.

-

- Дверь закрывайте душевно, а не от души!

-

- Граждане! Не хлопайте сильно дверью, она может отвалиться и упасть вам на ноги.

-

- Внутри салона на дверце: Место для удара головой.

-

- Не хлопайте дверью - водитель пугается!

-

- Кто хлопнет дверью, тот станет льготником...

-

- Хлопнешь дверью - умрешь от монтажки!!!

-

- Закрой её как дверь своего ХОЛОДИЛЬНИКА

-

- Дверь закрывать нежно, пальчиком!

С помощью самодельных комических надписей водитель вступает в «почти заговор» с другими пассажирами, действительными или мнимыми [А. Бергсон, 1990], ведь многие комические вещи совершенно непонятны одним людям и близки другим, поскольку тесно связаны с нравами и представлениями данного общества. Несмотря на это, «молчащий» водитель для пассажиров, как показывают данные наблюдения и интервью, представляет в большинстве случаев полностью реифицированный «социальный объект», необходимый составляющий элемент данного «мира».

Преодолению такого подхода может способствовать только элемент доверия – подобно тому, которое мы испытываем, например, на приеме у врача. Однако, как правило, пассажиры уверены, что в 9 случаев из 10 водитель « водить как следует не умеет ». Эта уверенность, безусловно, не беспочвенна - выше мы уже говорили о рисках поездок в маршрутке. Однако убежденность в профессиональной некомпетентности водителя, а вместе с ним и недоверие многократно возрастает, если за рулем находится, например, грузин или дагестанец. Национальность водителя – единственное, на что обращают внимание практически все пассажиры.

Я не являюсь злостным националистом, но их стиль вождения, простите!.. (Мужчина, 48 лет).

Они не умеют водить, это точно, меня раздражает, когда он не умеет водить и разговаривает по телефону. Он едет и орет: «Наташа, ты мне разбила сердце, Наташа!» Такая злость берет, я бы его вместе с этой Наташей… (Женщина, 20 лет).

Стигматизированные по национальному признаку водители стремятся положить конец дискриминации, как правило, путем молчаливого исполнения профессиональных обязанностей, копируя модель поведения любого профессионального водителя. Однако в ряде случаев присутствуют и агрессивные техники восстановления «ущербной» идентичности:

Один раз я ехал и кавказец – ему просто надоели претензии со стороны одной из возмущенных женщин – он ответил: «Слушай, чего кричишь, да? ВтАрой день за рулем!». На следующей остановке вышли все, кроме меня, я со смеху валялся. (Мужчина, 27 лет).

«Просьба семечки, орешки и бананы есmь вмесmе с кожурой». Маршрутка в мире повседневной жизни.

Подводя итог нашему анализу петербургских маршруток как особого социального и культурного феномена, необходимо указать на важную тенденцию, характерную исключительно для данного вида транспорта: регулярность использования маршрутки, а также определенный уровень комфорта, который для нее характерен, обусловливают частичный перенос в нее некоторых видов «профессиональных» и «домашних» практик.

Так, «ранняя утренняя» маршрутка (с 6 до 9 утра) для большинства пассажиров представляет собой продолжение ночного отдыха (сна).

«Утренняя» маршрутка (9 – 12 часов утра) – это начало работы или учебы (в таких маршрутках наиболее распространены звонки от коллег по работе, договоры о встречах или, наоборот, отмена встреч; пролистывание тетрадей с конспектами лекций и т.п.).

«Ранняя вечерняя» маршрутка (с 17 до 21 часа) является определенным продолжением работы (включающем подведение итогов, рассказы о рабочем дне, планирование дел на завтра и т.д.).

Наконец, «вечерняя» маршрутка (21 – 23 часа) – это «начало» домашней жизни, когда среди телефонных звонков доминируют разговоры с родственниками, а многие из пассажиров пьют пиво, едят чипсы и разговаривают « за жизнь ».

Отождествление регулярно используемой маршрутки с собственным миром повседневной жизни у большинства ее пассажиров подтверждает широкая распространенность индексных высказываний ( «Остановите здесь» , «Притормозите где-нибудь mуm », «Можно я выйду у 3 nоворо-mа ?», «Сынок, мне вон у mого у большого лоnуха за березой » ), нисколько не искореняемая водительскими предостережениями:

Остановка где-нибудь ЗДЕСЬ будет где-нибудь ТАМ!!!

У дома "КОНЦА" не бывает!!!

Остановок "Здеся" и "Тута" на маршруте нет!!!