Отчет по докладам EPA на темы: суициды, их диагностика, профилактика и борьба со стигматизацией

Автор: Краснова П.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Лекции. Обзоры

Статья в выпуске: 3 (84), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295742

IDR: 14295742 | УДК: 616.89-008.441.44

Текст обзорной статьи Отчет по докладам EPA на темы: суициды, их диагностика, профилактика и борьба со стигматизацией

ISSUES OF SUICIDAL BEHAVIOR (DIAGNOSIS, PREVENTION, STIGMA) IN THE PROCEEDINGS OF THE 21ST EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY. Krasnova Polina. Kazakh Scientific and Practical Center of Psychiatry, Psychotherapy and Narcology (Almaty).

На XXI Европейском конгрессе психиатров, проводившемся в Ницце с 6 по 9 апреля 2013 г., одной из активно обсуждаемых тем был возросший уровень суицидов в мире. По данным Josef Isung (Karolinska Institutes), ежегодно причиной одного миллиона смертей в мире является завершенный суицид. Конечно же, это является огромной проблемой, особенно если учесть, что, по данным того же источника, преобладающее число суицидов совершается в возрасте от 10 до 24 лет. Многие авторы в своих работах обращали внимание на то, что уровень суицидальных попыток почти в 20 раз выще, чем завершенного суицида.

На конференции было представлено несколько докладов, рассматривающих предикторы развития суицидального поведения. Alberto Forte Boston (MA, USA) в докладе «Бессонница как предиктор высокой летальности суицидальных попыток» отметил, что в ходе множества исследований выявлено, что пациенты с расстройствами сна находятся в группе риска по развитию суцидальных мыслей и попыток. Основными расстройствами сна, приводящими к развитию суицидальных тенденций, являются гиперсомния, бессонница, кошмарные сновидения и ночные панические атаки.

В презентации A. Apter (Israel) представлены предикторы и личностные особенности, которые могут приводить к суицидальным тенденциям. К таким факторам отнесены: психические расстройств в анамнезе, демографические, семейные, психологические факторы, личностные особенности. По данным Аpter, более 80 % совершивших суицидальную попытку и 90 % с завершенным суицидом имели тревожное расстройство. У большинства были расстройства настроения, особенно высок риск у лиц с биполярными аффективными расстройствами, в том числе при смешанном типе и при осложнении данных рас-тройств употреблением алкоголя и наркотических средств. Описаны личностные особенности, в том числе истерическое расстройство личности, пограничные личностные расстройства, невротическая булимия, невротическая анорексия, нарци-стическое расстройство, социофобия, обсессивно- компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, диссоциативные, поведенческие расстройства. К семейным и социальным факторам отнесены: наследственность, отягощенная в плане психических расстройств и суицидального поведения, частые наказания в детстве или, наоборот, отсутствие внимания, частые разногласия в семье, разрыв межличностных отношений. Как предикторы суицидального поведения у подростков отмечены: детско-родительская взаимосвязь, высокие родительские ожидания, родительское внимание и их открытость и доступность к контакту с детьми, связь со школой, присоединение к религии и активная групповая позиция.

Один из важных моментов, по A. Apter и D. Wasserman, это доступность орудий самоубийств и многочисленные описания способов совершения суицида в интернете. A. Apter предложил принять законодательные меры по контролю за оборотом огнестрельного оружия, обучением стрельбе, уточнил необходимость выяснения мотиваций при приобретении оружия, внес предложение блистерной упаковки транквилизаторов и т. д.

В докладе описаны личностные характеристики склонных к развитию суицидального поведения пациентов: 1) ощущение безнадежности, эмоциональное выгорание, большое количество личной ответственности, наличие суицидальных попыток в анамнезе; 2) импульсивность, агрессивность, эпизодически возникающие острые приступы, характеризующиеся желанием совершить суицидальные и парасуицидальные действия, особенно при наличии расстройств поведения в анамнезе, наследственный компонент; 3) слабые навыки социального общения, межличностные проблемы; 4) гомосексуализм и бисексуализм (запугивание, негативная реакция семьи); 5) «негибкость» или сложная приспосабливаемость к новым условиям в старших возрастных группах.

Основными личностными чертами совершивших суицидальную попытку A. Apter назвал нарциссизм, перфекционизм, неспособность к стойкому переживанию неудач; «безрадостность», часто приводящую к депрессиям; импульсивные и агрессивные личностные характеристики, особенно в сочетании с повышенной чувствительностью.

По данным Danuta Wasserman (Karolinska Institutes, Stockholm, Sweden), мужчины, пожилые, одинокие, безработные, злоупотребляющие алкоголем, страдающие психическим заболеванием или расстройством личности, пережившие неблагоприятные события в жизни подвержены высокому суицидальному риску, особенно если они уже имеют подготовленный план самоубийства или ранее предпринимали попытку. Возобновившиеся приступы депрессии, маниакально-депрессивного психоза или других психотических состояний в контексте негативных событий жизни и обращения суицидальной личности к алкоголю могут легко переместить их из группы с незначительным или средним риском в группу с очень высоким риском суицида.

Интересным моментом в диагностике суицидального поведения можно рассматривать анализ спинномозговой жидкости, в котором исследовался уровень цитокинов и факторов роста. Данное исследование проводилось Josef Isung (Karolinska Institutes, Stockholm, Sweden). В нем участвовали 43 пациента (15 мужчин от 22 до 69 лет, средний возраст 45 лет, 28 женщин от 18 до 68 лет, средний возраст 36 лет), совершивших суицидальную попытку, и контрольная группа из 20 добровольцев. Гипотеза предполагает, что нарушение фактора роста играет важную роль в патогенезе психоневрологических расстройств, таких как депрессия. Регуляции иммунной системы влияют на уровень цитокинов и экскрецию фактора роста, на метаболические пути управления моноаминов. Есть несколько исследований, мониторировавших уровни цитокинов и факторов роста при депрессии и суицидальном поведении, хотя результаты противоречивы, что отражает сложность и неоднородность вероятных нарушений. Есть несколько долгосрочных исследований по нарушению регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и хи-связи с риском самоубийства, очень немногие исследования были сосредоточены на факторе роста и провоспалительных цитокинах в спинномозговой жидкости (ликворе). Существует настоятельная потребность в надежных биомаркерах в отношении суицидального риска как для более точного прогнозирования, так и для новых терапевтических возможностей.

В этом исследовании проанализированы CSF цитокинов и факторы роста эндотелия-А (VEGF) у совершивших немедикаментозную суицидальную попытку и показатели здоровых добровольцев. Выдвинуто предположение, что уровни фактора роста и провоспалительных цитокинов можно было бы выделить в спинномозговой жидкости пациентов с недавней попыткой самоубийства в сравнении со здоровой контрольной группой.

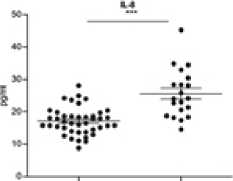

CSF VEGF и IL-8 уровней значительно ниже в ликворе лиц, пытавшихся совершить суицидальную попытку (VEGF означает 3,7 мкг/мл-1, IL-8 означает 17,1 пг/мл-1) в сравнении с контрольной группой (VEGF означает 5,0 пг/мл-1, IL-8 означает 25,6 пг/мл-1) (T-коэффициент=-3,76, р=0,0004; Т-коэффициент=-5,82, р<0,0001, с учетом возраста). CSF уровни VEGF показали значительную отрицательную корреляцию с выраженностью депрессии, измеренную с MADRS (R=-0,31; р=0,049). Корреляционный анализ показал, что связь между CSF IL-8 уровней и MADRS не была значительной (R=-0,13, р=0,40).

VEGF концентрации в спинномозговой жидкости лиц с суицидальной попыткой против здоровых измерена с MSD иммуноанализа. Горизонтальные линии показывают средние концентрации, приведена стандартная ошибка средней (SEM). VEGF уровень значительно снизился по сравнению с контрольной группой (р<0,01).

Рис. 1.

vtw

Stew евиадио нм^смт

Рис. 2.

!k#W N*t<*<» HeWnWWX*

IL-8 концентраций в спинномозговой жидкости уровень совершивших суйцидальную попытку против здоровых измерен с MSD иммуноанализа. Горизонтальные линии показывают средние концентрации, приведена стандартная ошибка средней (SEM). Значение IL-8 существенно снизилось по сравнению с контрольной группой (р<0,001).

В анализах лиц, совершивших суицидальную попытку, VEGF показал тенденцию к положительной корреляции с IL-8 уровнями (R=0,29, р=0,066). Интересно, что уровни VEGF, CSF и IL-8 не коррелировали с плазменными уровнями VEGF и IL-8 у совершивших суицидальную попытку (коэффициент Спирмена Ро=0,04, р=0,80; Спирмена Ро=0,06, р=0,70). CSF уровни ИЛ-6 не отличается у пытавшихся совершить суицидальную попытку (среднее значение 1,1 мкг/мл-1) по сравнению с контрольной группой (0,9 мкг/мл-1) (T-коэффициент=0,91, р=0,37, с учетом возраста).

К отдельному разделу презентаций следует отнести доклады, отражающие влияние факторов окружающей среды на уровень суицидов. Одним из них является сообщение H. Oskarsson, S. Bjarnadottir о влиянии экономического кризиса на уровень суицидов в Исландии. Было показано влияние девальвации валюты, выросшего государственного долга, увеличения цен на потребительские товары, рост инфляции, что в свою очередь привело к росту безработицы и как результат – к увеличению уровня суицидов в стране. Но в ходе мониторинга было выявлено, что риск суицидов в целом вырос незначительно и слабо колебался с 2002 по 2011 г. Но при рассмотрении суицидального поведения среди безработных ситуация была совсем иной, рост уровня суицидов был очевидным. В заключении все вышеописанное дало основание говорить о необходимости рассмотрения сдвига уровня суицидов в отдельно взятых группах, в частности среди безработных, недостаточности подсчетов уровня суицидов в целом среди популяции. Было предложено проведение профилактических мероприятий среди конкретных групп населения.

Следует отметить работу T. J. Krause (Magdeburg, Germany) по уровню суицидов в период до и после объединения Германии. В работе описан круг факторов, таких как объединение семей, улучшение материального уровня жизни, рост качества и количества оказываемых медицинских услуг, снижение уровня безработицы, которые позволили снизить уровень суицидов по стране в целом.

Еще одной аналогичной работой в этой области является исследование уровня суицидов после войны в Косово в период с 2008 по 2012 г. и выявление социальных факторов, влияющих на этот показатель, F. Drevinja (Prishtina, Kosovo, Tirana, Albania). В данной работе отражен рост уровня суицидов, особенно среди безработных, лиц с тревожными и посттравматическими стрессовыми расстройствами. К другим перечисленным факторам можно отнести слабое развитие психиатрии, потерю родственников, сложности в обеспечении достойного образования и лечения для своих детей. За этот период в Косово совершено 270 завершенных суицидов: 44,9 % по причине безработицы. Отмечалось преобладание завершенных суицидов среди мужчин (181 против 89 у женщин), 109 суицидов совершено в возрасте от 21 до 30 лет, наибольшее число совершивших суицид (165 чел.) не состояли в браке, 60 % были безработными, 62 % даже получали медицинскую помощь в той или иной форме по поводу расстройств настроения или суицидальных мыслей. Вышеописанное рассмотрено докладчиками как необходимость пересмотра способов оказания психиатрической помощи пациентам с высоким риском суицидального поведения.

Конечно же, нельзя обойти вниманием работы по профилактике суицидов и борьбе со стигматизацией. Как отмечала в своих докладах Danuta Wasserman (Karolinska Institutes, Stockholm, Sweden), медикаментозное лечение антидепрессантами, а при необходимости снотворными и транквилизаторами в первые 10—14 дней является только частью «пазла», который необходимо сложить для успешного предотвращения суицидальной попытки у каждого отдельного индивида. В работе с каждым пациентом должна участвовать мультидисциплинарная команда, состоящая из психолога, социального работника и психиатра во главе. В данную работу должно включаться все окружение пациента как во время нахождения его в стационаре, так и после выписки.

Danuta Wasserman поделилась опытом организации работы по профилактике суицидов в Швеции, где в данное время уже существуют отличные междисциплинарные команды специалистов (в психиатрии, здравоохранении, статистике, психологии, социологии, социальной работе), которые работают в рамках укрепления психического здоровья, развития исследований и профилактики самоубийств в сотрудничестве с местными и международными партнерами.

Благодаря активной работе по профилактике суицидов и индивидуальному подходу к каждому пациенту, борьбе со стигматизацией на уровне масс-медиа можно отметить, что уровень самоубийств в Эстонии постоянно снижается с 1995 г. В настоящее время является самым низким среди стран Балтии и России, хотя ранее показатели данных стран были абсолютно одинаковыми.

Интересная работа по профилактике суицидов и их стигматизации в школах представлена Vladimir Carli (Karolinska Institutes, Stockholm, Sweden), который работает над программой по развитию и прогрессированию внедрения интернета, систематическому пересмотру интернет базы обучения, идентификации и систематизации существующих сайтов, направленных на развитие движений против суицидов. Его активная работа в данном направлении ставит перед собой 3 основные цели: дать знания о суицидах и соответственно предотвратить стигматизацию; оказание помощи: как прямое предложение оказания профессиональной помощи отдельным лицам, так и организация рассылки с указанием организаций, способных оказывать специализированную помощь; стимулирование молодежи для участия в движении за развитие психического здоровья.

Группой исследователей под руководством Vladimir Carli были проведены интервью со школьниками и их родителями с целью установления наиболее приемлемых форм информирования о психическом здоровье, выявления приемлемой терминологии и способах подачи информации. Задавались вопросы о способах решения психологических проблем среди молодежи и их родителей, о частоте обращения к профессионалам. Проведен и краткий опрос среди учителей, выявивший их потребность в обладании большими знаниями по вопросу психического здоровья и способах оказания психологической поддержки.

Представлены объемные статистические исследования, проведенные среди учащихся старших классов школ Австрии, Эстонии, Германии, Ирландии, Израиля, Румынии, Словении и Испании. Проведен опрос учащихся 289 рандомизированных школ, 246 были специально отобраны, количество опрошенных составило около 72,4 %. Данное исследование выявило низкий уровень психологического контакта и доверия учителям, максимальный уровень обращения учащихся к преподавателям составил 12 % по вопросам угроз и запугиваний в стенах школы и в семье. Наибольшее доверие ученики оказывают друзьям: 57,8 % обсуждают с ними темы депрессии, 49,6 % поговорили бы с друзьями при появлении суицидальных мыслей. Наиболее частыми обсуждаемыми с родителями проблемами оказались расстройства пищевого поведения (55,1 %) и нарушение сна (55,7 %). Данные исследования показали необходимость большей информированности среди молодежи и формирование более активной позиции школы в целом и учителей в частности в профилактике суицидального поведения у подростков.

На основе полученных результатов Vladimir Carli предложены новые формы функционирования вебсайтов, которые могут давать соответствующую информацию для молодежи, определена необходимость создания чатов, форумов и skype-консультирования.

Интересны предложения, внесенные в презентациях A. Nawka, Croatia и T. Niederkrotenthaler (Vienna, Austria). В этих сообщениях предложено активное взаимодействие со средствами массовой информации в борьбе со стигматизацией и по профилактике суицидов. Докладчики призывают активно взаимодействовать с журналистами, включать в информацию большее количество ссылок на организации, оказывающие профессиональную помощь при расстройствах настроения и психологическую помощь в кризисных ситуациях. Внесено предложение активно обсуждать форму подачи информации о совершенных суицидальных попытках. Так было предложено сократить кратность употребления слова «суицид» в статьях до двух раз и большую часть сообщения посвящать личным качествам человека, совершившего суицидальную попытку. А при завершенном суициде следует уделить внимание возможностям, которые были у этого человека в жизни, незаконченным делам и т. д. Выступающие предлагали подключить к движению против стигматизации кумиров молодежи, которые могли бы делиться собственным опытом в преодолении депрессивных состояний и обращения к специалистам.

В заключении хотелось бы повторить о крайней актуальности данной темы, о чем свидетельствуют количество представленных сообщений на данную тему, их разнообразие и активность обсуждения каждой презентации. Каждый докладчик отмечал необходимость более полного изучения представленной им темы, внедрения новых подходов, создания новых организаций, сообществ, подключения специалистов других областей и активную просветительскую работу, что, конечно же, прогнозирует еще большую активность в изучении и распространенности данной темы на последующих конференциях и конгрессах.