Отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения больных местно-распространенным HER2-позитивным раком молочной железы

Автор: Белохвостова Анна С., Рагулин Юрий А.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Диагностика и лечение опухолей. Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 (23), 2017 года.

Бесплатный доступ

В исследование включены 73 женщины с III стадией HER2-позитивного местно-распространенного рака молочной железы (РМЖ), получившие одновременную химиолучевую терапию в комбинации с таргетной терапией. Проведена стратификация на две группы: в первой пациентки в неоадъювантном периоде получили одномоментную химиолучевую терапию в комбинации с трастузумабом, во второй таргетная терапия не назначалась. При оценке общей выживаемости наиболее эффективной оказалась терапия с трастузумабом. 3-летняя выживаемость в первой группе составила 85,5%, во второй - 73,3%, 5-летняя - 73,9% и 40,3% соответственно (р

Рак молочной железы, сочетанная химиолучевая терапия, таргетная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140223033

IDR: 140223033 | DOI: 10.18027/2224-5057-2017-2-14-18

Текст научной статьи Отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения больных местно-распространенным HER2-позитивным раком молочной железы

Рак молочной железы сохраняет лидирующие позиции в показателях заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин [1]. В России 30% всех вновь выявленных случаев представлены распространенными формами РМЖ [2]. При этом течение заболевания характеризуется плохим прогнозом, а лечение пациентов всегда продолжительное и сопряжено со значительными трудностями. Как правило, оно носит комбинированный или комплексный характер с включением системной терапии, лучевой терапии и операции. Лекарственная терапия пациенток проводится согласно биологическому подтипу опухоли. Больным HER2-позитивным раком показано назначение таргетной терапии, препаратом выбора является трастузумаб. Лучевая терапия чаще всего проводится в послеоперационном периоде [3]. Хирургическое лечение у больных местно-распространенным РМЖ носит расширенный характер, приводит к удалению органа и зачастую к развитию функциональных нарушений. Для каждого из этапов комбинированного или комплексного лечения существуют свои показания, противопоказания и профиль осложнений. До сих пор нет четко выработанного стандарта последовательности назначения химиолучевой терапии в лечении местно-распространенного РМЖ. Облучение может носить как до- , так и послеоперационный характер. С одной стороны, одномоментная химиолучевая терапия приводит к достоверно лучшему локорегионарному контролю опухоли и позволяет добиться высокой степени патомор-фологического ответа. С другой стороны – может привести к развитию серьезных осложнений. В литературе к настоящему моменту представлены данные различных исследований по безопасности и эффективности как параллельного [4, 5, 6, 7], так и последовательного применения химиолучевой терапии [8, 9, 10]. Помимо этого, активно изучается радиочувствительность опухолей, обладающих гиперэкспрессией HER2/neu [11]. Клинических исследований по изучению безопасности и эффективности таргетной и лучевой терапии в лечении РМЖ – единицы. Одно из них показало, что сочетанное назначение лучевой терапии и таргетной терапии трастузумабом увеличивает число полных патоморфологических ответов без выраженной токсичности. В него включено 12 больных с первичной опухолью Т4, получавших трастузумаб еженедельно 2 мг/кг в комбинации с лучевой терапией до СОД 50 Гр. 7 пациенток было прооперировано в объеме радикальной мастэктомии, было достигнуто 43% полных морфологических регрессов, а при только лучевой терапии, без таргетной, их частота составила всего 5%. При этом не отмечено явлений кардиотоксичности выше I степени, у 2 пациенток развились кожные реакции, и у 1 – лейкопения III степени. Это первое исследование в клинической практике, доказывающее радиосенсибилизирующий эффект трастузумаба [12]. Французские ученые провели проспективный анализ 173 случаев сочетания трастузумаба в стандартном режиме (каждые 3 недели в течение 12 месяцев) и лучевой терапии. Медиана наблюдения составила 52 месяца. Острые кожные реакции 1 степени отмечены у 76,3% пациенток, 2 степени – у 18,5% и 3 – в 3,4% случаев. Вторым критерием оценки токсичности являлись фиброзы мягких тканей грудной стенки, их частота 1 степени выраженности составила 18,8% и 2 степени – 4,6%. Кардиотоксичность оценивалась по уровню фракции выброса левого желудочка. До начала лучевой терапии нормальные показатели отмечены у 91,9% пациентов, после завершения курса лечения снижение фракции выброса левого желудочка отмечено у 11,3%, при этом у 1 больной развились явления сердечной недостаточности. Исследователи посчитали, что такие реакции и осложнения являются незначительными, поэтому дальнейшие исследования эффективности сочетанного применения лучевой и таргетной терапии оправданы [13].

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для больных МР РМЖ не определены оптимальные последовательности и сочетания лучевой и лекарственной терапии, а также недостаточно оценены показатели безопасности и эффективности. Пока нет четких данных о радиочувствительности HER2-позитивных опухолей, хотя при этом есть единичные исследования, показывающие, что включение трастузумаба в схему комбинированного лечения МР РМЖ позволяет улучшить результаты лечения. При этом данный подход может позволить избежать хирургического вмешательства. Применение новейших таргетных препаратов в комбинации с модифицированными схемами лучевой терапии также может повысить эффективность терапии больных МР РМЖ.

Материал и методы

В настоящее исследование включены женщины старше 18 лет с установленным диагнозом «местно-распространенный не отечно-инфильтративный HER2-позитив-ный РМЖ», первично не леченные. Проанализированы результаты лечения 73 больных с IIIА, IIIВ и IIIС стадиями заболевания, преимущественно – с ΙΙΙВ стадией и поражением подмышечных лимфатических узлов, соответствующим N1. Согласно проведенному лечению больные были распределены на две группы. Группа А – пациентки, получившие химиолучевое лечение с включением трастузумаба (n=37), группа В – пациентки, получавшие аналогичное лечение без трастузумаба (n=36). Лечение начиналось с полихимиотерапии, проводили 4 курса по схеме АС (доксорубицин 60 мг/м2, циклофосфамид 600 мг/м2 в 1 день каждые 3 недели). Затем – смена химиотерапии на доцетаксел +/ – трастузумаб в комбинации с лучевой терапией. Доцетаксел вводился в дозе 75 мг/м2 в 1 день каждые 3 недели до 4 циклов в комбинации с трастузумабом – 8 мг/кг нагрузочная доза, далее каждые 3 недели в терапевтической дозе 6 мг/кг до 12 курсов. На этапе лечения ЭКГ выполнялось перед каждым циклом ХТ, ЭХО-КГ – до лечения, далее – каждые 3 цикла ХТ. В адъювантном режиме всем больным продолжалась либо назначалась таргетная терапия трастузумабом до 12 циклов в трехнедельном режиме в течение года. Больным с люминальным В подтипом опухоли назначалась гормонотерапия. Показанием к назначению лучевой терапии явилось отсутствие ответа опухоли или продолженный рост первичного очага после 6 циклов ПХТ (4 АС и 2 доцетаксела). Лучевая терапия начиналась одновременно с химиотерапией доцектакстелом и проводилась по радикальной программе на область молочной железы с двух противолежащих полей; парастернальные, подмышечные и надподключичные лимфоколлекторы облучали по показаниям. Использовали два режима облучения: традиционное фракционирование (РОД 2 Гр) и ускоренное гиперфракционирование (РОД 1,5 + 1,5 Гр c временным интервалом между фракциями 5–6 часов). Лучевая терапия во всех случаях проводилась 5 раз в неделю до СОД 60 Гр. При достижении операбельности опухолевого процесса в течение 6 недель после завершения химиолучевого лечения проводилось хирургическое вмешательство в объеме радикальной мастэктомии с сохранением грудных мышц (по Маддену).

Результаты

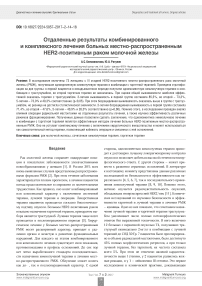

В ходе проведенного исследования оценена общая и безрецидивная выживаемость у больных, получивших комбинированное и комплексное лечение по поводу HER2-позитивного местно-распространенного РМЖ. Так, 3-летняя общая выживаемость в группе с трастузумабом составила 88,5%, в группе без таргетной терапии – 75,3%. При оценке 5-летней выживаемости данная разница была еще более значимой, показатели составили 73,9% и 40,3% соответственно. Полученные данные явились статистически значимым (р=0,01).

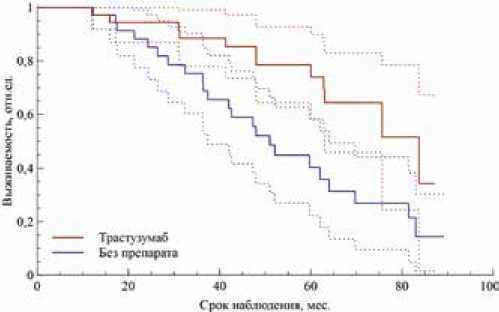

Оценка безрецидивной выживаемости также показала выигрыш в группе, в схему лечения которой входил трастузумаб. Так, 3-летняя выживаемость в группе А составила 71,4%, в группе В – 40,9%. 5-летняя выживаемость составила 47,6% и 26% соответственно. Несмотря на то, что статистическая значимость не была получена (p=0,06), имелась явная тенденция, что, возможно, обусловлено небольшой выборкой.

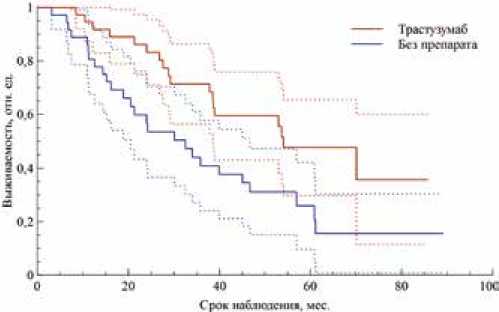

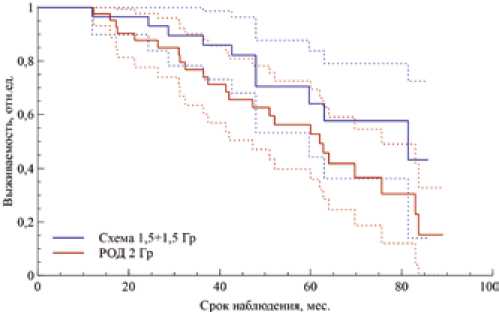

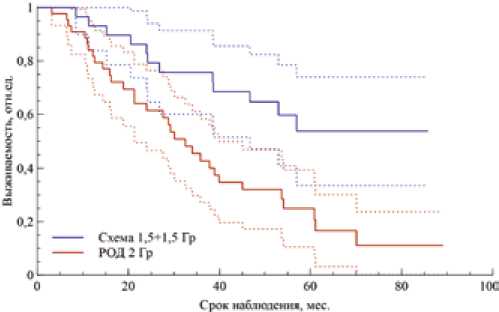

При проведении сравнительного анализа по изучению режима фракционирования лучевой терапии получены различия в общей и безрецидивной выживаемости

Рисунок 1. Общая выживаемость в группах с назначением и без назначения трастузумаба

Рисунок 2. Безрецидивная выживаемость в группах с назначением и без назначения трастузумаба

Рисунок 3. Общая выживаемость в группах с разными схемами лучевой терапии

Рисунок 4. Безрецидивная выживаемость в группах с разными схемами лучевой терапии

в зависимости от выбранного режима. Получен выигрыш как в общей (р=0,23), так и в безрецидивной выживаемости (р=0,01). При расчете шансов выживаемости после проведенного лечения в группе, где был назначен ускоренный режим лучевой терапии, отношение шансов составило 1,4, что в 3,8 раз выше (95%, доверительный интервал 1,4– 10,2), чем при проведении конвенционального облучения (РОД 2 Гр). Таким образом, можно заключить, что включение таргетной терапии трастузумабом и лучевой терапии в режиме ускоренного фракционирования (1,5 + 1,5 Гр) позволяет заметно улучшить эффективность лечения.

На рис. 3 и 4 представлены общая и безрецидивная выживаемость пациентов в группах с различными режимами фракционирования.

Не все пациенты в исследовании подверглись хирургическому лечению. Предварительный анализ влияния операции радикальной мастэктомии (РМЭ) на эффективность лечения пациентов представлен в табл. 1 и 2.

Применение критериея X 2 и точного критерия Фишера не позволило выявить различий в группах, где была выполнена операция, и в группе консервативного лечения. Так, в случае безрецидивной выживаемости величины р составили 0,25 и 0,23 соответственно.

Таблица 1. Исходные данные по влиянию РМЭ на выживаемость пациентов после проведенного лечения

Группа Случаи смерти Выжившие

РМЭ 17 21

Без РМЭ 18 17

Таблица 2. Исходные данные по влиянию РМЭ на показатель безрецидивной выживаемости пациентов после проведенного лечения

|

Группа |

Случаи прогрессирования |

Без прогрессирования |

|

РМЭ |

20 |

18 |

|

Без РМЭ |

24 |

11 |

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий, представлялось целесообразным провести более детальный анализ. Для этих целей использовался подход с применением таблиц сопряженности. Был проведен анализ влияния РМЭ на общую и безрецидивную выживаемость в группах, где не назначалось лечение трастузумабом. Так как данный препарат значительно увеличивает эффективность лечения, именно при его отсутствии должны проявиться эффекты от проведения РМЭ.

Оценка проведена также с применением критерия X2 и точного критерия Фишера. Полученные данные указали на то, что РМЭ не влияет на отдаленные результаты лечения.

Проведенный анализ общей и безрецидивной выживаемости в зависимости от биологического подтипа опухоли (оценка по «суррогатным критериям, согласно данным иммуногистохимического исследования»), также подтвердил эффективность комбинации трастузумаба и лучевой терапии в режиме ускоренного гиперфракционирования (1,5 + 1,5 Гр). При сравнении выживаемости в группе без трастузумаба при люминальном В подтипе (n=15) эти показатели оказались выше, чем у больных HER2-по-зитивным РМЖ (n=21). Следует отметить, что в группе А с включением в схему лечения трастузумаба показатели безрецидивной и общей выживаемости практически не отличались (0,05<р<0,08).

Заключение

Полученные данные демонстрируют, что добавление трастузумаба в схему лечения позволяет добиться достоверно более высоких показателей выживаемости у больных HER2-позитивным МР РМЖ вне зависимости от биологического подтипа опухоли. Среди проанализированных режимов фракционирования лучевой терапии наибольшую эффективность показал режим ускоренного гиперфракционирования (1,5 + 1,5 Гр), при этом статистически значимые различия были достигнуты по критерию безре-цидивной выживаемости. Химиолучевое лечение у больных HER2-позитивным МР РМЖ наиболее эффективно при включении в схему лечения трастузумаба и лучевой терапии в режиме ускоренного гиперфракционирования. Продолжение изучения подобных консервативных подходов в лечении больных HER2-позитивным МР РМЖ может позволить избегать травматичной операции.

Список литературы Отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения больных местно-распространенным HER2-позитивным раком молочной железы

- Torre L. A., Bray F., Siegel R. L. Global Cancer Statustics. CA Cancer J. Clin., 2015, Vol. 65, No. 2, pp. 87-108.

- Каприн А. Д., Старинский В. В., Петрова Г. В. Состояние онкологической помощи населению России в 2014 г. Москва. 2015. С. 27. .

- Chapman C. H., Jagsi R. Postmastectomy radiotherapy after neoadjuvant chemotherapy: A Review of the Evidence. Oncology (Williston Park), 2015, Vol. 29, No. 9, pp. 657-66.

- Semiglazov V. F., Topuzov E. E., Bavli J. L. et al. Primary (neoadjuvant) chemotherapy and radiotherapy compared with primary radiotherapy alone in stage IIb -IIIa breast cancer. Ann. Oncol., 1994, Vol. 5, No. 7, pp. 591-5.

- Formenti S. C., Volm M., Skinner K. A. et al. Preoperative twice-weekly paclitaxel with concurrent radiation therapy followed by surgery and postoperative doxorubicin-based chemotherapy in locally advanced breast cancer: a phase I/II trial. J. Clin. Oncol., 2003, Vol. 21, No. 5, pp. 864-70.

- Bollet M. A., Belin L., Reyal F. et al. Preoperative radio-chemotherapy in early breast cancer patients: long-term results of a phase II trial. Radiother. Oncol., 2012, Vol. 102, No. 1, pp. 82-8.

- Matuschek C., Bolke E., Roth S. L. et al. Long-term outcome after neoadjuvant radiochemotherapy in locally advanced noninflammatory breast cancer and predictive factors for a pathologic complete remission: results of a multivariate analysis. Strahlenther. Onkol, 2012, Vol. 188, No. 9, pp. 777-81.

- Lerouge D., Touboul E., Lefranc J. P., Genestie C., Moureau-Zabotto L., Blondon J. Combined chemotherapy and preoperative irradiation for locally advanced noninflammatory breast cancer: updated results in a series of 120 patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2004, Vol. 59, No. 4, pp. 1062-73.

- Hickey B. E., Francis D. P., Lehman M. Sequencing of chemotherapy and radiotherapy for early breast cancer. Cochrane Database Syst. Rev., 2013, No. 4, P CD005212.

- Perez C. A., Graham M. L., Taylor M. E. Management of locally advanced carcinoma of the breast. I. Noninflammatory. Cancer, 1994, Vol. 74, No. 1, pp. 453-65.

- Hoang B., Reilly R. M., Allen C. Block copolymer micelles target Auger electron radiotherapy to the nucleus of HER2-positive breast cancer cells. Biomacromolecules, 2012, Vol. 13, No. 2, pp. 455-65.

- Horton J. K., Halle J., Ferraro M. Radiosensitization of Chemotherapy-Refractory, Locally Advanced or Locally Recurrent Breast Cancer With Trastuzumab: A Phase II Trial. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2010, Vol. 76, No. 4, pp. 998-1004.

- Jacob J., Belin L., Gobillion A. et al. Prospective monocentric study of the toxicity and the efficacy of concurrent trastuzumab and radiotherapy. Cancer Radiotherapy, 2013, Vol. 17, No. 3, pp. 183-90.