Отдаленные результаты после открытых операций на восходящей аорте по поводу острого расслоения аорты типа А

Автор: Джорджикия Р.К., Ахметзянов Р.В., Камалтдинов Р.Р., Вагизов И.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить структуру и распространенность отдаленных осложнений после открытых операций на восходящей аорте по поводу острого расслоения типа А. Материалы и методы: в ГАУЗ МКДЦ с 2006 по 2019 гг. пролечено и выписано из стационара 64 пациента. Средний возраст составил 53,3±11,5 лет. Результаты: после проведенного лечения удалось проследить 53 (82,8%) пациента. За весь период исследования летальных исходов среди 53 наблюдаемых не было. Средний срок наблюдения составил 32,0±28,0 мес. В 34 (64,2%) случаях период наблюдения протекал без особенностей. У 19 (35,8%) больных выявлены осложнения. В 9 (17%) случаях отмечено прогрессирование аневризм и расслоений ранее неоперированных отделов, в 10 (18,8%) - хроническая диссекция брахиоцефальных артерий (БЦА) с развитием различных неврологических проявлений. Выводы: пациенты после открытого оперативного лечения требуют активного динамического наблюдения ввиду вовлечения ранее неоперированных отделов аорты и её ветвей.

Острое расслоение аорты, расслоение аорты типа а, аневризмы аорты, диссекция брахиоцефальных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/140257789

IDR: 140257789 | DOI: 10.25881/20728255_2021_16_2_25

Текст научной статьи Отдаленные результаты после открытых операций на восходящей аорте по поводу острого расслоения аорты типа А

Современные методы хирургического лечения острого расслоения аорты (ОРА) позволяют добиться 5-летней выживаемости у пациентов с частотой до 88,5% случаев [1]. Отдаленная летальность от всех причин у пациентов, получавших и не получавших какое-либо лечение, варьирует от 11,3 до 19,3% [2]. В настоящее время многочисленные публикации посвящены изучению непосредственных результатов хирургического лечения ОРА, в то время как отдаленные результаты остаются без должного внимания. Противоречивы данные о распространении расслоения на неоперированные отделы артериального русла и развитие в них аневризм с последующим возникновением хронической и/или острой ишемии во внутренних органах, развитии неврологических осложнений, необходимости выполнения повторных вмешательств [3].

Цель исследования — оценить структуру и распространенность отдаленных осложнений после открытых операций по поводу ОРА типа А.

Материалы и методы

В период с 2006 по 2019 гг. в ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» (Казань), после хирурги- ческого лечения было выписано 64 пациента с ОРА типа А. Структура операций: надкоронарное протезирование восходящей аорты — 33 (51,6%), операция Бенталла -Де Боно — 22 (34,4%), протезирование по типу полудуги — 9 (14%). Из них было 43 (67%) мужчины и 21 (33%) женщина. Возраст пациентов варьировал от 26 до 73 лет, средний возраст составил 53,3±11,5 лет.

У большинства из них была выявлена сопутствующая патология: 55 (86%) пациентов страдали гипертонической болезнью, у 4 (6,2%) — диагностирован двухстворчатый аортальный клапан, у 3 (3,7%) больных — синдром Марфана.

Изучение динамики состояния больных, оперированных и неоперированных отделов аорты, ее ветвей оценивали с помощью мультиспиральной компьютерной томографии, эхокардиографии, ультразвукового исследования аорты и ее ветвей.

Срок наблюдения варьировал от 12 до 115 мес. (ср. = 32,0±28,0 мес.). У обследованных пациентов оценивали возникновение либо прогрессирование: 1) расслоения или аневризм в неоперированных отделах аорты и ее висцеральных ветвях, 2) неврологических событий.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программы Statistica 10 (StatSoftInc., США). Статистически значимыми считали результаты при p<0,05.

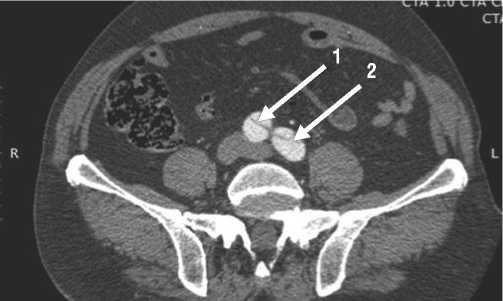

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томограмма пациента с хроническим расслоением типа А. Стрелками отмечены диссекции обеих общих подвздошных артерий (1, 2).

Результаты

После выписки из стационара было выполнено наблюдение 53 (82,8%) пациентов. 11 (17,2%) человек обследовать не удалось. За весь период исследования летальных исходов среди 53 наблюдаемых не отмечали.

У 34 (64,2%) пациентов период наблюдения протекал без особенностей. У 19 (35,8%) больных за время исследования выявлены осложнения: у 9 (17%) из них в виде аневризм и расслоений ранее неоперированных отделов, у 8 (15,1%) — хронической диссекции брахиоцефальных артерий (БЦА).

В 2-х (3,8%) случаях, на сроках наблюдения в 4 и 6 мес., наблюдалось хроническое расслоение аорты типа А от дуги аорты до подвздошных артерий без гемодинамически значимых нарушений (Рис. 1).

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томограмма пациента с аневризматическим расширением нисходящего отдела аорты диаметром 31 мм на фоне расслоения. Стрелками отмечены функционирующие истинный (1) и ложный (2) каналы.

У 2-х (3,8%) пациентов в период наблюдения (10 и 12 мес.) на фоне хронического расслоения возникла аневризма брюшной аорты. Один из них внесен в лист ожидания на эндопротезирование аорты, второй в оперативной коррекции не нуждался вследствие малого диаметра (31 мм) аневризмы (Рис. 2).

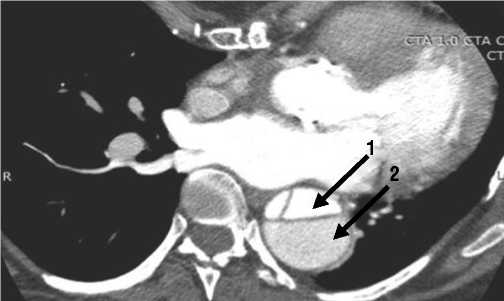

У 2-х (3,8%) больных выявлена аневризма нисходящего отдела аорты, требующая хирургической коррекции. Первому через 15 мес. после первичного вмешательства проведено хирургическое лечение в объеме эндопротезирования нисходящей аорты в сочетании с дебраншингом левой подключичной артерии. У второго пациента (24 мес.) вмешательство не проводилось вследствие отсутствия его настроенности на оперативное лечение (Рис. 3).

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томограмма пациента с торакоабдоминальной аневризмой на фоне расслоения. Стрелками отмечены проходимый истинный (1) и частично тромбированный ложный (2) каналы.

У одного исследуемого (1,9%) диагностировано одномоментное возникновение аневризм синусов Вальсальвы и брюшной аорты (56 мес.), требующее оперативного лечения, пациент воздержался от интервенции (Рис. 4). Течение у 2-х (3,8%) пациентов (7 и 9 мес.) осложнилось развитием торакоабдоминальной аневризмы (Рис. 5). Оба пациента внесены в лист ожидания на проведение эндопротезирования нисходящей аорты.

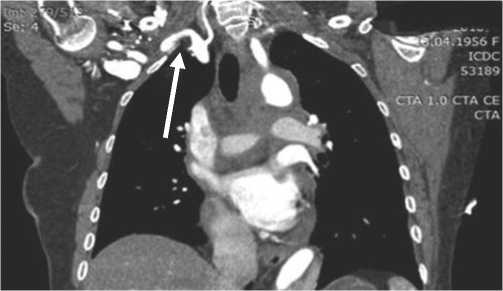

Из 8 пациентов с хронической диссекцией БЦА у 2-х (3,8%) наблюдаемых (4 и 16 мес.) определено гемодинамически незначимое расслоение. У 4-х (7,6%) пациентов отмечен переход острой диссекции БЦА в гемодинамически значимое хроническое расслоение на сроках 12, 15, 20, 25 мес. В 1-м (1,9%) случае диагностирована послеоперационная диссекция правой подключичной артерии (5 мес.), требующая оперативной коррекции (Рис. 6). У 1 (1,9%) пациента на фоне гемодинамически незначимой диссекции возникла аневризма правой общей сонной артерии на сроке 37 мес. Ни в одном из этих случаев не наблюдались явления ОНМК. В то же время неврологические события развились в 2-х (3,8%) случаях (72 и 115 мес.) и не были связаны с диссекцией БЦА.

Обсуждение

Частота выживаемости пациентов после экстренных операций на восходящей и дуге аорты в отдаленном периоде остается обсуждаемым вопросом [3]. Согласно литературным данным, 5-летняя выживаемость в среднем

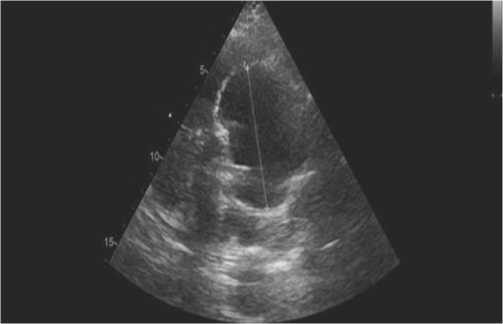

Рис. 4. Эхокардиограмма пациента с аневризмой синусов Вальсальвы, диаметром до 6,8 см.

Рис. 5. Мультиспиральная компьютерная томограмма пациента с торакоабдоминальной аневризмой на фоне расслоения диаметром 31 мм. Стрелками отмечены функционирующие истинный (1) и ложный (2) каналы.

Рис. 6. Мультиспиральная компьютерная томограмма пациента с послеоперационной диссекцией правой подключичной артерии. Стрелкой отмечено место расслоения.

составляет 82,8% [4]. Свыше половины пациентов (65%) остаются в живых в 10-летний период, в 20-летний — 25% [5]. Свобода от повторных операций на проксимальной аорте в течение 5 лет достигает 77%, через 10 лет — 72% [6]. Частота вовлечения дистальных отделов аорты в период от 1 года до 10 лет, варьировала от 87 до 78% [7].

По результатам нашего исследования 5-летняя выживаемость составила 82,8%. В проведении повторных операций у пациентов на проксимальных отделах аорты необходимости не возникало. Частота вовлечения дистальных отделов аорты была равной 17%.

Достаточно часто возникает необходимость в проведении коррекционного вмешательства сразу на нескольких отделах аорты. При этом, достаточно часто в остром периоде оперативное лечение сводится к хирургической коррекции лишь восходящего отдела аорты. По мнению Kitamura T. еt al. в 5-летний период развитие либо прогрессирование аневризм и расслоения наблюдают в 12% [8]. В нашей работе развитие указанных осложнений отмечено в 17%.

Заключение

Пациенты после ОРА нуждаются в активном динамическом наблюдении в течение всего периода после проведенного оперативного вмешательства с акцентом на визуализацию ранее неоперированных отделов аорты и ее ветвей. В структуре осложнений преобладает вовлечение ранее неоперированных отделов аорты и ее ветвей (17%), проявляющее себя в виде диссекций и аневризм.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Отдаленные результаты после открытых операций на восходящей аорте по поводу острого расслоения аорты типа А

- Белов Ю.В., Степаненко А.Б, Кузнечевский Ф.В. Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения аневризм и расслоений восходящего отдела и дуги аорты // Российский кардиологический журнал. - 2004. - №5. - С. 5-16.

- Belov YV, Stepanenko AB, Kuznechevskii FV. Immediate and distant results of surgical treatment of aneurysms and stratification of the ascending and arch aorta. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal. 2004; 5: 5-16.

- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России. Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний аорты (2017) // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. - 2018. - T.11 (1). - C. 20-21, 26.

- Association of Cardiovascular Surgeons of Russia. Clinical Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases (2017). Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgiya. 2018; 11(1): 20-21, 26.

- Hsieh W, Kan C, Yu H, et al. Ascending AR vs.total aortic arch replacement in the treatment of acute type a dissection. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Nov; 23(21):9590-9611. 10.26355/eurrev_201911 _19454. DOI: 10.26355/eurrev_201911_19454

- Schoenrath F, Laber R, Maralushaj M, et al. Survival, Neurologic Injury, and Kidney Functionafter Surgery for Acute Type A Aortic Dissection. Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Mar; 64(2): 100-7. DOI: 10.1055/s-0035-1563536

- Wang Z, Greason K, Pochettino A, et al. Long-term outcomes of survival and freedom from reoperation on the aortic root or valve after surgery for acute ascending aorta dissection. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Nov; 148(5): 2117-22. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2013.12.059

- Aizawa K, Kawahito K, Misawa Y. Long-term outcomes of tear-oriented asce-nding/hemiarch. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Jul; 64(7): 403-8. DOI: 10.1007/s11748-016-0648-x

- Inoue Y, Matsuda H, Omura A, et al. Long-term outcomes of total arch replacement with the non-frozen elephant trunk technique for Stanford Type A acute aortic dissection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2018 Sep 1;27(3): 455-460. DOI: 10.1093/icvts/ivy094

- Kitamura T, Torii S, Kobayashi K, et al. Repeat surgical intervention after aortic repair for acute Stanford type A dissection. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Dec; 66(12): 692-699. DOI: 10.1007/s11748-018-0983-1