Отдаленные результаты реабилитации инвалидов после межлопаточно-грудной резекции

Автор: Петров Владимир Генрихович, Поляков Дмитрий Сергеевич, Соболев Сергей Ефимович, Смирнова Людмила Михайловна, Андриевская Алла Олеговна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Ознакомление специалистов в области травматологии, ортопедии, социальной службы с успешными результатами реабилитации пациентов после межлопаточно-грудной резекции (МГР), а также обоснование целесообразности внедрения в практику ортопедических аппаратов (экзоскелетонов), разработанных авторами для восстановления функции верхней конечности. Материалы и методы. Приведены отдаленные результаты восстановительного лечения и ортезирования. Приводится описание конструкций ортопедического аппарата - экзоскелетона на верхнюю конечность после межлопаточно-грудной резекции, новизна которых подтверждена патентами на полезную модель. Результаты ортопедического обеспечения изучены с помощью клинических, физиологических и биомеханических методов исследования. Отдаленные результаты реабилитации данного контингента прослежены на протяжении более 15 лет. Результаты. Устранение косметического дефекта и увеличение функциональности конечности обеспечивает социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество. Заключение. Клинические наблюдения и отдаленные результаты ортезирования пациентов после МГР подтверждают эффективность и рациональность новой конструкции экзоскелетона, благодаря которой устраняется косметический дефект, обеспечивается нормальное функционирование оперированной конечности и расширение сферы деятельности пациентов.

Межлопаточно-грудная резекция, реабилитация, ортопедический аппарат (экзоскелетон)

Короткий адрес: https://sciup.org/142121842

IDR: 142121842 | УДК: 617.571.83-089.87: | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-3-45-49

Текст научной статьи Отдаленные результаты реабилитации инвалидов после межлопаточно-грудной резекции

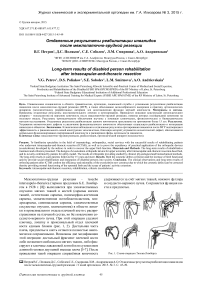

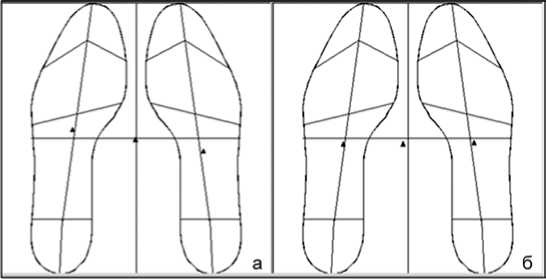

Межлопаточно-грудная резекция – resecho interscapulo-thoracica (термин предложен Б.Е. Лимбер-гом в 1928 г. [8]) выполняется при злокачественных опухолях мягких тканей и костей (саркома мягких тканей, остеогенная саркома, полиморфно-клеточная саркома, злокачественная остеобластокластома, хондросаркома, синовиальная саркома, злокачественные сосудистые опухоли, плазмоцитома) в области лопатки и проксимального отдела плечевой кости с распространением на плечевой сустав, но без вовлечения сосудисто-нервного пучка. При этой операции удаляют ключицу, лопатку и проксимальный отдел плечевой кости единым блоком (рис. 1, 2). Дистальная часть плеча, предплечье и кисть остаются полностью анатомически сохраненными. Возможны две модификации этой операции: дистальный фрагмент плечевой кости либо оставляют свободным в мягких тканях, либо фиксируют к ключице лавсановой лентой или сухожилием длинной головки двуглавой мышцы плеча [5-7]. После проведения такой операции сохранённая конечность удерживается за счёт мягких тканей, кожного футляра и сосудисто-нервного пучка. Сохраняется функция кисти и предплечья.

Ш Петров В.Г., Поляков Д.С., Соболев С.Е., Смирнова Л.М., Андриевская А.О. Отдаленные результаты реабилитации инвалидов после межлопаточно-грудной резекции // Гений ортопедии. 2015. № 3. С. 45-49.

Рис. 1. Схема операции Тихова-Лимберга

Рис. 2. Рентгенограммы пациента после межлопаточно-грудной резекции слева: проксимальный отдел плечевой кости (а); сохраненный дистальный отдел верхней конечности (б)

б

Операция МГР с сохранением плечевой кости на уровне средней или на границе средней и нижней трети представляет собой тяжелое оперативное вмешательство [2, 3]. Из-за отсутствия части скелета (лопатки, ключицы и проксимальной части плечевой кости) под весом свободно висящей верхней конечности происходит растяжение аксилярного сосудисто-нервного пучка, возникают сосудисто-нервные расстройства, сопровождающиеся болевым синдромом и нарушением моторной функции. Пациенты вынуждены удерживать оперированную конечность здоровой рукой, фиксировать ее элементами одежды либо с помощью косыночной повязки. Это вызывает значительное неудобство и дискомфорт при выполнении различных бытовых и трудовых операций, ограничивает их жизнедеятельность.

Для восстановления функции оперированной конечности и реабилитации таких пациентов необходимо проведение сложного и атипичного ортезирования. Сложность ортопедического обеспечения при данной патологии обусловлена необходимостью формирования искусственного наплечника и фиксации его вместе с сохраненной верхней конечностью к туловищу, а также необходимостью обеспечения функционирования системы при отсутствии половины плечевого пояса – костных основ, необходимых для размещения элементов конструкции ортеза.

В ФГБУ «СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России» разработаны три модификации ортезов для инвалидов после межлопаточно-грудной резекции, новизна которых подтверждена патентами на полезные модели [9-11].

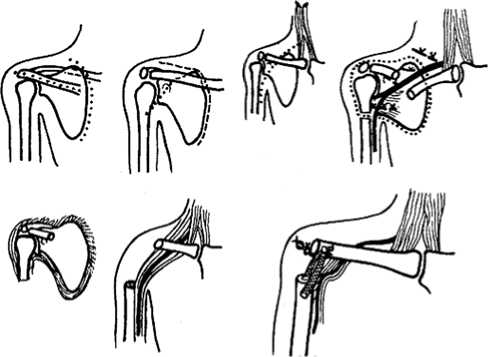

Предлагаемая конструкция ортеза (рис. 3) состоит из металлического каркаса с шинами (1), имеющими шарниры (2) на уровне локтевого сустава, гильзами на плечо (3) и предплечье (4), наплечника (5) с двумя взаимно перпендикулярными шарнирами (6) и (7), нагрудной приемной гильзы (8), ремня (9) и штрипок с капками (10).

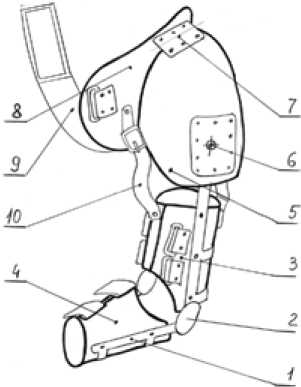

Нагрудная приемная гильза (8) изготавливается индивидуально по гипсовому слепку из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы, имеет «окна» на передней и задней сторонах и крепится к туловищу при помощи ремня (9). По всему периметру внутренней поверхности гильзы выполнен паз, который заполняют эластичным наполнителем из силиконового каучука, что позволяет плотно фиксировать ортопедический аппарат, устраняя люфт между телом и ортезом, и избавляет пациента от излишних компенсаторных движений при управлении им (рис. 4). Наличие «окон» создает комфортные условия при повышенном потоотделении. Важным достоинством силиконовых каучуков является стойкость к кислороду, озону, высокой и низкой температурам, к действию плесени, грибков, бактерий, к атмосферным воздействиям, отсутствие вкуса и запаха. Они не раздражают кожу, безопасны с физиологической точки зрения, нечувствительны по отношению к моющим средствам. Кроме того, изделия из силиконовых каучуков обладают незначительной остаточной деформацией сжатия. Высокий коэффициент трения силиконовых каучуков способствует надежной фиксации изделий, контактирующих с телом человека [6].

Рис. 3. Схема ортопедического аппарата (экзоскелетона) после межлопаточно-груд-ной резекции (пояснения в тексте)

Рис. 4. Внутренняя поверхность приёмной гильзы

Наплечник (5) имеет форму, симметричную здоровому надплечью, изготавливается из листового полиэти- лена методом механо-вакуумного термоформования по гипсовой модели и соединяется с нагрудной приемной гильзой (8) с помощью одноосного шарнира (7), расположенного в проекции срединной линии ключицы.

Шарнир (7) предназначен для крепления наплечника (5) к приемной гильзе (8), обеспечения удержания верхней конечности и отведения ее в аппарате в сагиттальной плоскости. Второй плечевой осевой шарнир (6) расположен перпендикулярно проекции плечевого сустава. Он обеспечивает крепление металлического каркаса с шинами (1) и гильзами на плечо (3) и предплечье (4), а также движения верхней конечности во фронтальной плоскости. Дополнительно металлический каркас крепится (10) непосредственно к нагрудной приемной гильзе (8) (рис. 3, 5).

Данный ортез (ортопедический аппарат – экзоскелетон) позволяет компенсировать анатомический и косметический дефекты у пациентов после МГР и максимально использовать сохранённые двигательные возможности оперированной верхней конечности.

В клинике ФГБУ «СПб НЦЭПР им. Г.А.Альбрехта Минтруда России» наблюдалось четыре пациента в возрасте от 20 до 55 лет, перенесших МГР (двое мужчин и две женщины). Отдаленные результаты ортези-рования и реабилитации были прослежены в сроки более 15 лет.

Приведем пример клинического наблюдения.

Пациентка Г., 55 лет, инвалид II группы, не работает. В 2005 году в СПб ИТО им. Р.Р. Вредена по поводу онкологического заболевания ей была выполнена операция МГР справа (рис. 5). Послеоперационное тече- ние без осложнений.

В этом же году был проведен первый курс восстановительного лечения и ортезирование указанной выше конструкцией (см. рис. 3). В клинике ФГБУ «СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта» ортезирование пациентки осуществлялось три раза. Отдалённые результаты прослежены на протяжении более 9 лет. В результате проведения реабилитационных мероприятий и ортезирования она получила возможность себя обслуживать, выполняя не только бытовые операции, необходимые для самообслуживания, но и трудовые операции, сочетающиеся с двуручным схватом или удержанием различных предметов. При использовании ортеза пациентка выполняет практически все бытовые операции (приготовление пищи, уборка помещения, надевание и снимание верхней одежды, гигиенические процедуры), ведет достаточно активный образ жизни, занимается садоводством и огородничеством на дачном участке. По её мнению, данная конструкция экзоскелетона также устраняет косметический дефект оперированной конечности.

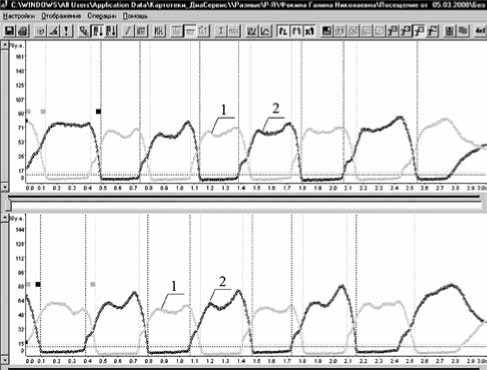

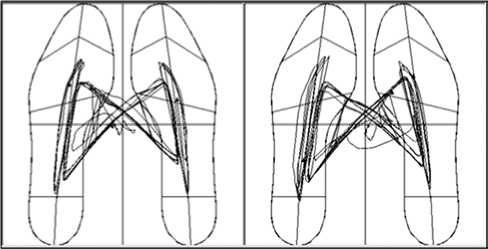

Для контроля влияния ортеза на биомеханические параметры ходьбы и ортогональной позы стоя было проведено обследование на аппаратно-программном комплексе «ДиаСлед» с матричными измерителями давления, выполненными в форме стелек и вкладываемыми в обувь пациента для регистрации массива данных об изменении распределения давления под стопами в процессе выполнения локомоторных актов [12]. Обследования проводились в позе стоя (рис. 6) на двух ногах и при ходьбе (рис. 7, 8) без ортеза и в ортезе.

Рис. 5. Пациентка Г. после межлопаточно-грудной резекции и ортезирования

Рис. 6. Расположение центров давления (общего, под левой и правой стопами) в положении стоя у пациентки после межлопаточно-грудной резекции и ортезирования: без ортеза (а) и в ортезе (б)

Рис. 7. Графики изменения суммарного давления под стопами при ходьбе пациентки после межлопаточно-грудной резекции и ортезирования: вверху – без ортеза, внизу – с ортезом; 1 – для нижней конечности со здоровой стороны, 2 – со стороны операции

Рис. 8. Траектории центра давления в мнемоконтуре стоп при ходьбе пациентки после межлопаточно-грудной резекции и ортезирования: слева – без ортеза; справа – в ортезе

Результаты обследования показали, что в позе стоя без ортеза нагрузка равномерно распределялась между левой и правой нижними конечностями – центр суммарного давления в мнемоконтуре стоп находился на медиальной оси симметрии. В то же время наблюдался диагональный перекос опоры под стопами. Он выражался в том, что под стопой со стороны оперированной верхней конечности нагрузка была смещена ближе к пяточной области, а под контралатеральной стопой – к переднему отделу (рис. 6, а).

При надетом ортезе диагональный перекос опоры устранялся, что можно считать положительным результатом (см. рис. 6, б). Однако при этом наблюдалось незначительное снижение нагрузки на нижнюю конечность, расположенную со стороны операции, и, соответственно, опоропредпочтение другой – контралатеральной конечности. Причинами такой асимметрии распределения нагрузки на стопы являлись два фактора: дисбаланс весовых нагрузок на уровне плечевого пояса, сформированный дополнительным весом ортеза, и компенсаторная реакция опорно-двигательной системы на этот дисбаланс. В нашем наблюдении эта реакция выражалась в виде смещения биокинематической цепи опорно-двигательного аппарата относительно опорного контура (стоп под нагрузкой) в сторону, противоположную расположению ортеза, вызывавшего асимметрию распределения масс в этой цепи. Такое смещение возможно как за счёт изменения угла наклона между стопой и голенью, так и за счёт наклона туловища для сохранения устойчивости позы и сокращения энергозатрат на её поддержание. Механизмы подобного варианта компенсации дисбаланса нагрузок в биокинематической цепи опорно-двигательного аппарата наблюдаются, в частности, при моделировании дисбаланса нагрузок посредством удержания различного по весу груза в левой и правой руке [13].

При ходьбе в ортезе наблюдалась незначительная асимметрия показателей ходьбы в виде увеличения силы заднего толчка стопой со стороны ортеза. Тем не менее, в целом сохранялась ритмичность ходьбы – практически одинаковая продолжительность переката через левую и правую стопы. Центр суммарного давления в мнемоконтуре стоп при ходьбе как без ортеза, так и в ортезе располагался на оси симметрии (рис. 8).

Таким образом, результаты биомеханического обследования подтвердили, что использование разработанного ортеза не приводит к значительному нарушению биомеханических показателей ни в положении стоя, ни при ходьбе.

Из-за основного заболевания (онкология) дополнительное рентгенологическое обследование не проводилось по относительным медицинским противопоказаниям. Однако отмечалось нарушение осанки по сколиотическому типу с выпуклостью дуги деформированного позвоночника в сторону сохраненной конечности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши клинические наблюдения и отдаленные результаты ортезирования после МГР подтверждают эффективность и рациональность новой конструкции экзоскелетона, благодаря которой устраняется косметический дефект, обеспечивается нормализация функционирования оперированной конечности и расшире- ние сферы деятельности пациентов. Качество жизни у лиц с такой патологией значительно улучшается. Устранение функционального и косметического дефекта обеспечивает, насколько это возможно, компенсацию ограничений жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию в обществе.

Список литературы Отдаленные результаты реабилитации инвалидов после межлопаточно-грудной резекции

- Петров В.Г., Смирнова Л.М., Поляков Д.С. Реабилитация инвалидов после межлопаточно-грудной резекции//Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2013. № 2. С. 20-23.

- Тришкин В.А., Беляк Н.Н., Корюков А.А. Лечение и медицинская реабилитация больных опухолями плечевого пояса, подвергшихся межлопаточно-грудной резекции//Диагностика и лечение опухолей: сб. науч. тр.: Изд-во СПбГМУ, 1997. С. 48-54.

- Шведовченко И.В., Петров В.Г., Смирнова Л.М. Ортезирование после межлопаточно-грудной резекции//Травматология и ортопедия России. 2008. № 1(47). С. 56-58.

- Значение протезирования и ортезирования в компенсации нарушения осанки после межлопаточно-грудной ампутации/К.К. Щербина, А.В. Рожков, Г.Н. Буров, В.А. Большаков, О.Л. Белянин, Н.В. Беляк//Человек и его здоровье: материалы V Рос. нац. конгр. с междунар. участием. СПб, 2000. С. 98-99.

- Зацепин С.Т. Типичная межлопаточно-грудная резекция //Bone-Surgery. Портал о хирургии костной ткани. URL: http://bone-surgery.ru/view/tipichnaya_mezhlopatochno-grudnaya_rezekciya/(дата обращения: 06.02.2015).

- Опыт межлопаточно-грудных ампутаций в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Республики Башкортостан /О.Н. Липатов, О.Л. Лагно, К.В. Меньшиков, Р.Д. Атнабаев, М.А. Ерошин, И.Р. Суслова, Д.Д. Аминева//Креативная онкология и хирургия. 2013. № 1. URL: http://eoncosurg.com/opy-t-mezhlopatochno-grudny-h-amputatsij/(дата обращения: 06.02.2015).

- Зацепин С.Т. Межлопаточно-грудная и плечелопаточная резекция //Bone-Surgery. Портал о хирургии костной ткани. URL: http://bone-surgery.ru/view/mezhlopatochno-grudnaya_i_plechelopatochnaya_rezekciya/(дата обращения: 06.02.2015).

- Зацепин С.Т. Костная патология взрослых: рук. для врачей. М.: Медицина, 2001. 640 с.

- Ортопедический аппарат (экзоскелетон) на верхнюю конечность после межлопаточно-грудной резекции: пат. 66671 Рос. Федерация. № 2007112434/22; заявл. 03.04.2007; опуб. 27.09.07, Бюл. № 27.

- Ортез на верхнюю конечность после вычленения лопатки: пат. 83006 Рос. Федерация. № 2008144103; заявл. 06.11.2008; опуб. 20.05.09, Бюл. № 14.

- Ортопедический аппарат (экзоскелетон) на верхнюю конечность после межлопаточно-грудной резекции: пат. 89375 Рос. Федерация. № 2009116406; заявл. 29.04.2009; опуб. 10.12.09, Бюл. № 34.

- Комплексы компьютерной диагностики в ортопедии и протезировании [Электронный ресурс] : «ДиаСлед-М». URL: http://www.diaserv.ru/diasled.html (дата обращения: 06.02.2015).Смирнова Л.М., Ткачук И.В., Гаевская О.Э. Инструментальная оценка компенсаторных реакций на дисбаланс нагрузки в биотехнической системе при структурно-функциональной асимметрии нижних конечностей // Биомед. радиоэлектроника. 2013. № 11. С. 10-14.